Анализ национального самосознания студентов (на примере г. Перми)

Автор: Стегний Василий Николаевич, Курбатова Людмила Николаевна

Журнал: Власть @vlast

Рубрика: Социология

Статья в выпуске: 9, 2012 года.

Бесплатный доступ

В статье анализируется национальное самосознание студентов, их представления о межнациональных отношениях, выделяются основные причины напряженности в межнациональных отношениях, а также факторы, которые могут положительно сказаться на этнической толерантности.

Студенты, национальное самосознание, национальная культура, · субкультура, тип личности

Короткий адрес: https://sciup.org/170166548

IDR: 170166548

Текст научной статьи Анализ национального самосознания студентов (на примере г. Перми)

СТЕГНИЙ

В 2008 г. авторами было проведено исследование национального самосознания студентов. Опрошено 506 респондентов в следующих учебных заведениях: Пермский государственный технический университет (ПГТУ) – 342 студента; Негосударственное образовательное учреждение «Пермский гуманитарно-технологический институт» (НОУ ПГТИ) – 164. В 2012 г. исследование было направлено на выявление ценностнонормативных проблем институционального характера, опрошено 306 студентов ПНИПУ.

В исследованиях ставилась задача – на конкретном эмпирическом материале, характеризующем состояние национального самосознания студенческой молодежи на определенной территории, показать: осведомленность индивида о национальных отношениях, характеризуемую объемом информации о них; его избирательность в отношении национальных процессов, характеризуемую конкретным содержанием и направленностью информации о них; степень активного отношения к национальным процессам, характеризуемую трудовой, общественно-политической, духовной активностью индивида; степень влияния национального самосознания индивида на его поведение, ценности, мировоззрение.

В 2008 г. был зафиксирован ряд серьезных проблем, которые проявились в логике политического управления в сфере межнациональных отношений, и, как результат, нарастающий кризис национального самосознания молодежи. Так, на вопрос: «Устраивает ли Вас национальная политика Российского государства?» – 40,3% студентов ответили отрицательно. Исследование информационной культуры показало, что юноши более политизированны, чем девушки. Однако уже в 2012 г. идея государственной многонацио-нальности оказалась более выраженной у девушек, чем у юношей (23,1% против 17%). Студенты продолжают считать, что основой национальной идеи является сам российский народ, для которого характерны отзывчивость, способность постоять друг за друга в любой жизненной ситуации и высокий уровень развития национальной и общечеловеческой культуры. 37,4% видят истоки национальной идеи в следовании национальным традициям, воспитании интернациональных чувств и православной морали у россиян.

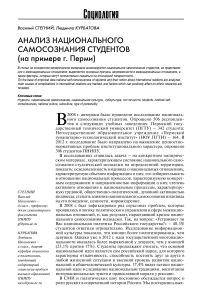

В СМИ и политических шоу постоянно обсуждается вопрос о роли русских в современной истории России. Мы постарались выя-

Таблица 1

|

Суждения |

Число опрошенных в 2008 г. * , % |

||||

|

Всего |

ПГТУ |

НОУ ПГТИ |

Юноши |

Девушки |

|

|

Веселые (беззлобные), остроумные (умеют посмеяться над собой и над другими) |

48,6 |

48,2 |

50,9 |

47,3 |

50,4 |

|

Они долго запрягают, но быстро едут |

36,0 |

39,4 |

29,8 |

45,7 |

27,1 |

|

Доверчивый народ |

35,6 |

36,5 |

34,8 |

33,5 |

38,0 |

|

Разобщены (каждый сам за себя, «моя хата с краю») |

35,0 |

35,0 |

35,4 |

37,1 |

33,3 |

|

Дружелюбный, отзывчивый, гуманный народ |

28,9 |

32,1 |

23,0 |

26,9 |

31,0 |

|

Народ, имеющий свою древнюю культуру, умеющий ее сохранять и передавать другим поколениям |

22,5 |

24,2 |

19,3 |

24,9 |

20,5 |

|

Чересчур терпеливые |

22,1 |

24,7 |

17,4 |

24,5 |

20,2 |

|

Народ, разучившийся работать |

21,1 |

21,2 |

21,1 |

22,0 |

20,5 |

|

Склонны к сплоченности, коллективности (один за всех, и все за одного) |

20,6 |

20,9 |

20,5 |

20,4 |

20,9 |

|

Склонны к преступности, мафиозности |

17,6 |

17,9 |

16,8 |

20,0 |

15,5 |

|

Это в основном пьяницы |

16,4 |

15,0 |

18,6 |

17,1 |

15,9 |

|

Религиозный народ |

12,6 |

12,9 |

12,4 |

15,1 |

10,5 |

|

Непрактичные люди |

8,9 |

7,9 |

10,6 |

9,4 |

8,5 |

|

Народ без национальных традиций |

4,7 |

3,8 |

6,8 |

2,9 |

6,6 |

Поскольку можно выбирать несколько ответов, то сумма по каждой группе больше 100%.

Мнение студентов относительно суждений о русских в СМИ

вить отношение студентов к различным суждениям о национальном характере русских (см. табл. 1).

Опрос студентов также показывает, что у них сформировано в целом положительное отношение к своей нации и таким ее ценностным особенностям, как уважение к старшим (54,7%), забота о детях (46,6%), открытость души (44,5%). Около 40% студентов говорят о трудолюбии, смелости, щедрости, чувстве собственного достоинства, талантливости, умении объединяться в радости и горе. Однако столько же отметили и лень. Каждый пятый студент акцентировал внимание на солидарности, религиозности, предприимчивости русского народа. Негативные суждения, которые навязываются СМИ, разделяют по разным показателям от 5 до 20% респондентов.

Студентам свойственно прагматическое отношение к национальному вопросу.

Более половины опрошенных считают, что необходимо учитывать исторические факты в развитии национальных отношений, чтобы избежать ошибок как в настоящее время, так и будущем (54,3%). Около 40% осторожно отнеслись к роли истории в развитии национальных отношений. На их взгляд, историю нельзя судить, а следует решать национальные проблемы, исходя из современной ситуации. Каждый десятый надеется, что жизнь сама определит, как разрешать национальные конфликты. Лояльность в решении национального вопроса распространяется и на отношение к территориально-национальной структуре государства.

Стремление к сохранению, расширению, передаче традиций, обычаев свойственно каждому второму студенту. Спокойно относиться к национальным традициям и принимать культуру других национальностей, сохраняя свою культуру, призывают

-

44,3% респондентов. Но каждый десятый из опрошенных юношей считает, что надо отдавать предпочтение своей националь-ной культуре.

В ходе исследования мы выделили сле -дующие типы в студенческой среде:

-

— «рационалисты», считающие необхо-димым строить национальные отношения на основе социально - исторического ана -лиза, т.е. проживая на одной территории, люди должны осуществлять совместное экономическое, политическое и социаль-ное управление (в 2008 г. — 33,8 %, в 2012 г. - 35,6%);

-

— «традиционалисты», рассматриваю -щие национальные проблемы в рамках исторических культур страны, т.е. прожи вая на одной территории, люди должны осуществлять совместное экономическое и политическое управление, а социокуль турные аспекты решать самостоятельно (в 2008 г. — 32%, в 2012 г. — 34,2%);

-

— «реформаторы», полагающие необхо-димым создание новой модели организа ции жизни общества (в 2008 г. — 24,7%, в 2012 г. — 22,9%);

-

— «индиференты», абстрагирующиеся от общественной жизни, при этом пола гающие, что каждая национальность, проживая совместно с другими на одной территории, должна все вопросы обще ственной жизни решать самостоятельно (в 2008 г. — 13,2%, в 2012 г. — 7,3%).

Среди опрошенных студентов по харак-теру отношения к национальным пробле мам преобладают два типа — это «рацио налисты» и «традиционалисты»; «рефор-маторы» также занимают существенное место, а вот «индиференты» представлены слабо.

Принадлежность к своей нации сту-денты рассматривают в первую очередь через призму культурных коммуникаций, а не через характер правовых отноше-ний1. Каждый пятый студент в 2008 г. имел предубежденное отношение к представи телям других этносов (21,4%). Настроены на дружеские отношения с людьми других национальностей 53,4% студентов, осо-бенно это проявляется среди детей пред принимателей и коммерсантов, а также служащих (71,3% и 65,1% соответственно). 40% опрошенных положительно рассма тривают варианты соседства, трудового сотрудничества. Соседские отношения больше импонируют детям интеллиген ции и служащих; трудовые — принимаются детьми работников торговли и служащих; каждый пятый согласен на родственные (семейные) отношения (среди детей из семей предпринимателей — 30%).

Имеют место и националистические позиции: «не допустил бы в страну» — 11%; «выслал бы из страны» — 11%. Несколько ярче выражены дискриминационно -запретительные формы отношений у выходцев из семей работников торговли. Выраженную негативную позицию в этом вопросе занимают студенты негосудар ственного вуза.

К 2012 г. негативные настроения среди студентов по отношению к представите лям некоторых национальностей возрас тают по сравнению с 2008 г. Среди юношей, студентов старших курсов и заочников к представителям Средней Азии испыты-вают негативные чувства 50%, к выход -цам с Кавказа — от 70 до 90%. Особенно негативно настроены дети, чьи родители представляют силовые структуры, а также выходцы из среды рабочих и интеллиген ции.

Основные причины обострения меж национальных отношений, по мне нию студентов, кроются в социально политической и социокультурной сфере жизни современного российского обще ства (в 2008 г. — 36,1 и 35,7%, в 2012 г. — 38,6 и 34,5% соответственно). Причем юноши в большей мере склонны видеть проблемы в социально - политической сфере (в 2012 г. — 42,4%), а девушки — в социокультурной (в 2012 г. — 40,9%).

Среди социально политических про блем студенты выделяют неэффективное политическое управление (слабая орга низационная и кадровая политика в обла сти решения национальных вопросов). В целом же можно констатировать, что за прошедшие 4 года данные проблемы не потеряли свою актуальность.

Основные социокультурные проблемы студенты связывают с межнациональ ными отношениями, выделяя усиление националистических тенденций в обще стве, низкую национально политическую культуру населения страны, причем эти проблемы становятся сегодня более выра женными.

Социально экономические факторы существенно влияют на обострение меж национальных отношений в обществе. В 2012 г. в сознании студентов эта тенденция связывается с миграционными процессами, что дало вспышку негативных настроений.

Неэффективная миграционная политика может привести к неуправляемым межнациональным конфликтам. Парадокс заключается в том, что сами миграционные процессы усиливаются вследствие возникновения локальных межнациональных конфликтов. На вопрос: «Как Вы относитесь к участию российских вооруженных сил (ВС) в межнациональных конфликтах?» – 31% студентов ответили, что Россия должна отстаивать свои внешние интересы с помощью собственных ВС; 28,3% считают, что ВС могут выступать политическим орудием усмирения только тогда, когда набор в их ряды будет добровольным; 20,2% опрошенных ответили, что федеральные органы управления могут выступать только в качестве третейского суда, региональные национальные конфликты – проблема данной нации или региона; 21,9% считают, что участие ВС в межнациональных конфликтах должно быть обосновано конституцией страны; 18,4% уверены, что Россия должна отстаивать свои национальные интересы, невзирая ни на какие материальные и людские потери, как на внешних границах, так и внутри страны. Юноши в большей мере ориентированы на национальноконституционную форму использования ВС в процессе разрешения межнациональных конфликтов.

Рассматривая факторы, которые могли бы положительно сказаться на объединении национальных интересов, студенты выделили такие позиции, как достойная жизнь, справедливость, законность и порядок, образование и культура, стабильность, духовность, развитие производства.

Данное исследование позволяет сделать ряд выводов. Национальная культура студенческой молодежи раскрывается через общечеловеческие ценности, в их сознании доминирует мораль как основа отношения к национальным вопросам. У студентов в целом сформировано положительное отношение к своей нации. Они напрямую не связывают экономические условия жизни общества с национальными проблемами, но обострение межнациональных отношений, по их мнению, коррелирует с кризисными процессами, которые возникли как результат смены общественного строя в России.

Если в основе отношений студентов к другим национальностям – и к своей в том числе – лежат культурообразующие признаки, то взаимодействие с другими нациями, по мнению студентов, должно строиться на основе права. Политические институты власти слабо выполняют свою социализирующую роль в формировании национального сознания молодежи. Изменения в содержании и с тр уктур е национального самосознания студентов связаны с процессом культурной самоидентификации.

У студентов фиксируется определенное понимание того, что разрешение национальных противоречий сегодня зависит от разрешения основного противоречия современного общества – эффективности экономического развития и социальной защиты личности.