Анализ опытно-экспериментальной работы по теме: «Тестовые задания как инструмент измерения качества знания на этапах подготовки к ЕГЭ по химии»

Автор: Панибратенко Марина Васильевна, Сухова Дарья Андреевна

Журнал: Грани познания @grani-vspu

Рубрика: Химия

Статья в выпуске: 2 (36), 2015 года.

Бесплатный доступ

Рассматривается определение понятия «качество знания», в соответствии с ним определяются основные уровни измерения качества знания, критерии усвоения знания, выделены основные этапы подготовки к ЕГЭ по химии и соответствующие этим этапам основные группы тестов

Качество знания, тест, критерии усвоения знаний, этапы подготовки к егэ

Короткий адрес: https://sciup.org/14822214

IDR: 14822214

Текст научной статьи Анализ опытно-экспериментальной работы по теме: «Тестовые задания как инструмент измерения качества знания на этапах подготовки к ЕГЭ по химии»

Тема нашего исследования «Тестовые задания как инструмент измерения качества знания на основных этапах подготовки к ЕГЭ по химии» является, безусловно, востребованной в современном обществе. Это происходит потому, что тестирование является одной из наиболее технологичных форм проведения как промежуточного, так и итогового контроля с управляемыми параметрами качества знания. В этом смысле, ни одна из известных форм контроля знаний учащихся с тестированием сравниться не может.

В начале нашего исследования перед нами были поставлены следующие задачи:

-

1. Выявить сущностные характеристики качества знаний;

-

2. Обосновать педагогический потенциал использования тестовых заданий в качестве инструмента измерения качества знания на этапах подготовки к ЕГЭ по химии;

-

3. Определить основные этапы подготовки учащихся старших классов общеобразовательных школ к ЕГЭ по химии;

-

4. Разработать комплект тестовых заданий для учащихся 10-го класса по теме: «Основные свойства кислородсодержащих органических соединений»

Для решения первой задачи нами было проведено исследование различных литературных источников с целью выявления собственной точки зрения по данному вопросу, а именно: сформулировать определение понятия «качество знания» и выделить уровни измерения качества знания. Итак, под качеством знания мы подразумеваем исчерпывающее понимание, запоминание, воспроизведение и применение теоретического и практического материала, изложенного в учебном курсе, на момент проверки. Кроме того, нами были определены три уровня измерения качества знания: высокий средний и низкий, причем низкий уровень подразделяется на подуровни: распознавание, понимание, запоминание, воспроизведение.

В соответствии со сформулированным определением понятия «качество знания», нами были обобщены и проанализированы различные критерии усвоения знаний известные на сегодняшний день и выделены основные критерии, адаптивно подходящие для нашего определения:

-

1. Понимание нужности знания, его необходимости в современном обществе. Смысл данного критерия заключается в том, что учитель должен таким образом подбирать материал для урока, чтобы он соответствовал современным реалиям. В таком случае, у учащегося возникает понимание того, что с отсутствием этого знания современный мир не являлся бы прогрессивным, а соответственно, и человеческая цивилизация. То есть, изучаемый материал необходим для познания любому человеку, живущего в современном обществе.

-

2. Формирование теоретических основ знания (построение теоретических основ заданного учебного материала). «Преодолев» данную категорию, ученик будет понимать смысл изученного материала, сможет дать определение изученных понятий, будет иметь представление о механизмах работы тех или иных конструкций. Однако, выполнить задание или упражнение по данной теме он пока не может. Реализация этого действия возможна только при достижении следующего критерия.

-

3. Формирование практических умений и навыков на базе теоретических основ. Этот критерий отражает процесс применения теоретических знаний для решения задач и упражнений, а также для описания научных процессов, процессов происходящих в быту, в природе, на производстве.

-

4. Совершенствование и анализ сформированных ранее теоретических и практических основ знания, их адаптация в соответствии с мировоззрением учащегося.

-

5. Внесение корректив и новизны в усвоенное знание, сформированное умение или навык, а также данный критерий предусматривает устранение условностей и противоречий в уже сформированном знании [3, c. 191]. Определив критерии усвоения знаний (в нашем понимании, это последовательность достижения качественности знания), нами выделены уровни усвоения знаний, в соответствии с установленными критериями.

Таким образом, последовательность уровней усвоения знаний, по нашему мнению, выглядит так:

-

1- й уровень – низкий: характеризуется первыми двумя критериями и включает в себя несколько подуровней:

– распознавание

– понимание

– запоминание

– воспроизведение

Данные подуровни отражают последовательность протекания механизмов усвоения учебного знания, в соответствии с психо-физиологическими особенностями человека [5, с.187].

-

2- й уровень – средний: характеризуется третьим критерием усвоения учебного знания, т.е. на данном уровне учитель может проверить и оценить сформированность практических умений и навыков. На основании полученных результатов сделать вывод о возможности или невозможности перехода учащегося на следующий уровень или возвращении на предыдущий.

-

3- й уровень – высокий: характеризуется четвертым и пятым критерием усвоения учебного знания, по достижении данного уровня учащемуся должны быть присущи следующие качества: способность к рефлексии, анализа и совершенствования полученных знаний, умений и навыков.

Для диагностирования достижения учеником того или иного уровня усвоения знаний, по нашему мнению, наиболее удобно использовать тестовые задания различных форм. В химии применяют тесты закрытого и открытого типа.

Тестовые задания закрытой формы (закрытого типа) предлагают два или несколько вариантов ответа, из которых нужно выбрать один или несколько правильных ответов. Тестовые задания закрытой формы могут быть разных видов:.

-

1. Тестовые задания альтернативных ответов к каждому заданию альтернативных ответов предлагают только два варианта ответа (да, нет). Если задание содержит одно утверждение с двумя вариантами ответа, то вероятность случайного угадывания, очевидно, составляет 50 %. Поэтому имеет смысл использовать серию вопросов, относящихся к одному элементу знаний; вероятность случайного угадывания при этом резко уменьшается. В инструкции к тестовым заданиям альтернативных ответов предлагается: «обведите кружком ответ “да”, если согласны с утверждением, или ответ “нет”, если не согласны».

-

2. Тестовые задания множественного или одного выбора иначе называют заданиями с выбором одного или нескольких правильных ответов. В них предлагается несколько готовых вариантов ответов, один из которых (или более одного) верный. Тесты, составленные их таких заданий, сегодня наиболее распространены и используются при проведении централизованного тестирования.

-

3. Тестовые задания открытого типа не предлагают готовых ответов. Тестируемый должен сам сформулировать правильный ответ. Существуют два вида тестовых заданий открытой формы: тестовые задания дополнения и свободного изложения. При тестировании по химии чаще всего используют тестовые задания дополнения, в которых предлагается дать свой вариант ответа. Испытуемый должен решить задачу, расставить коэффициенты в уравнении, выполнить химическое превращение и т. д. Участнику тестирования предлагается в бланке рядом с номером задания записать ответ, которым является слово или число и т. п.

Можно увеличить число утверждений и тем самым точность измерения уровня подготовки учащихся. Тестовые задания альтернативного выбора не должны содержать взаимоисключающих или взаимообусловленных утверждений. Они не используются при централизованном тестировании, в мониторинге качества обучения, но для проверки знаний учащихся по конкретной теме они достаточно эффективны. Для более рациональной проверки выполнения теста можно использовать подготовленную матрицу с правильными ответами и наложением ее на ответ быстро проверить выполнение задания.

Инструкция к тестовым заданиям множественного выбора с одним верным ответом может формулироваться следующим образом: «Выберите верный ответ и обведите его номер кружком». Число предлагаемых ответов чаще всего состоит из 4 вариантов.

На современном этапе развития образования в России для проверки и измерения качества знаний выпускников школ используется система тестирования, которая получила название Единого Государственного Экзамена (ЕГЭ). Задания ЕГЭ именуются контрольно-измерительными материалами (КИМами), которые разрабатываются Федеральным институтом педагогических измерений.

Задания по большинству предметов делятся на три части (блока): A, B, C [2]. Блок A содержит тестовые задания, в каждом из которых необходимо выбрать один вариант ответа из четырех предложенных (относится к заданиям второй формы).

На каждое задание блока B необходимо дать краткий ответ, состоящий из одного или нескольких слов, букв или чисел (также относится к заданиям второй формы). Ответы на задания блоков A и B заносятся в специальный бланк и проверяются компьютером.

Блок C состоит из одного или нескольких заданий с развернутым ответом (например, необходимо решить задачу, написать сочинение на предложенную тему или обоснованно ответить на определенный вопрос). Ответы на задания блока C оцениваются экспертами региональной экзаменационной ко-

Таблица 1

Классификация уровней усвоения знаний в соответствии с уровнями сложности тестовых заданий, с видами и целями тестовых заданий

Исходя из всего вышеизложенного, встает необходимость соотнесения форм тестовых заданий с выделенными уровнями усвоения знания (качества знания), с обязательным указанием видов тестовых заданий, которые установлены в ЕГЭ.

Для эффективной подготовки школьников к Единому государственному экзамену преподавателю химии необходимо постоянно отслеживать уровень знания учеников по каждой из тем учебного курса, а также по предмету в целом. Чтобы сделать это наиболее быстро и эффективно, педагогами были определены различные этапы подготовки к ЕГЭ, на каждом из которых определяется соответствующий качеству знания уровень его усвоения и обозначены границы перехода на следующий этап подготовки [4,с. 80].

Обобщив уже имеющийся опыт педагогов в разработке этапов подготовки к Единому государственному экзамену, нами были выделены следующие этапы:

-

– информационно-разъяснительный;

-

– теоретический;

-

– практический;

-

– апробационный (итоговый).

Данные этапы должны проводиться в указанном порядке, причем переход с одного этапа на другой должен происходить только по завершении предыдущего. Все этапы, кроме первого – информационно-разъяснительного, проводится студентом-исследователем. Результаты исследования с рекомендациями передаются учителю – химику для устранения недочетов и организации последействия.

Для апробации выделенных этапов нами была проведена опытно-экспериментальная работа по определению качества знаний школьников, которая проводилась в период с сентября по декабрь 2013 г. на базе муниципального образовательного учреждения гимназии №12 Краснооктябрьского района г. Волгограда. В эксперименте приняли участие учащиеся 10-го класса.

Цель эксперимента заключалась в сравнении результатов проведенных тестов, соответствующим различным этапам подготовки к ЕГЭ, двух разных групп учащихся 10-го класса. Далее мы приводим описание последовательности действий на каждом этапе подготовки к ЕГЭ:

На информационно-разъяснительном – необходимо провести классный час, посвященный процедуре проведения единого государственного экзамена. Данный урок проводит классный руководитель. Он освещает общие положения, сформулированные в нормативно-правовых актах РФ. Прослушав информацию об экзамене, ученикам предлагается ознакомиться с демонстрационными бланками и контрольно-измерительными материалами по химии. Эту процедуру проводит учитель-предметник (в нашем случае, учитель химии).

На теоретическом – осуществляется тестирование по выбранной теме для измерения качества знания. Тест будет иметь вид заданий с закрытой формой с одиночным выбором ответа (часть «А» в ЕГЭ).

Таблица 2

Шкала перевода баллов с указанием уровня качества знаний

|

Количество баллов на теоретическом этапе |

Количество баллов на практическом этапе |

Количество баллов на итоговом этапе |

% |

Оценка |

Уровень качества знаний |

|

Менее 14 |

Менее 18 |

Менее 10 |

Менее 50 |

2 |

– |

|

14–17 |

18–22 |

10–12 |

50–64 |

3 |

Низкий |

|

18–23 |

23–30 |

13–16 |

65–85 |

4 |

Средний |

|

24–28 |

31–36 |

17–20 |

86–100 |

5 |

Высокий |

К заданию будет приложен бланк ответов. Таким образом, на данном этапе будут проверяться не только теоретические знания школьников, но и проверяться усвоенные умения по заполнению бланков государственного экзамена. Что касается проверки выполненных заданий, то она осуществляется учителем и оценивается в баллах, которые затем переводятся в привычные отметки по 5-балльной системе. За каждый правильный ответ, учащийся получает 1 балл. Всего заданий – 28, следовательно, максимальное количество баллов, которое может заработать ученик – 28. Шкала перевода баллов представлена в таблице 2. Время выполнения задания – 40 минут.

На практическом – отводится 2 урока, на которых осуществляется тестирование, направленное на проверку умений и навыков учащихся решать задания части В и С единого государственного экзамена, то есть тестовые задания – дополнения открытой формы и задания со свободным ответом. Количество заданий группы В – 10; заданий группы С – 4. Задание В оценивается в 2 балла, задание С – в 4 балла. Таким образом, максимальное количество баллов, которое сможет набрать ученик на данном этапе равно 36. В нашем исследовании данный этап будет представлен следующим образом: ученикам будут раздаваться задания к тесту, бланк ответов (по примеру ЕГЭ), периодическая система Д.И. Менделеева. Время выполнения задания 1 час 20 минут.

На апробационном (итоговом) – на данный этап отводится 1 урок. Ученикам предлагается тест, состоящий из 10 заданий закрытой формы с одиночным выбором варианта ответа, 3 задания с открытой формой (задание-дополнение и задание на соответствие), 1 задание открытой формы со свободным ответом. Оценивание задания будет проходить также. Учащимся предлагается наряду с заданиями, бланк ответов теста ЕГЭ.

Главная особенность данного исследования состоит в том, что 10 класс, в котором проводилось данное тестирование был разделен на 2 одинаковые группы: первая группа прошла 1 и 4 (информационно-разъяснительный и апробационный) этапы, а вторая – все представленные выше.

При этом первую группу учащихся (6 человек) подвергали поэтапному тестированию, т.е. тесты для них подбирались в соответствии с их уровнем знаний и в соответствии с этапами подготовки к ЕГЭ, описанными ранее.

Вторую группу (6 человек) не готовили подобным образом. С этими учащимися был проведен классный час, затем было дано задание на повторение уже изученной темы, а затем проведено итоговое тестирование по данной теме.

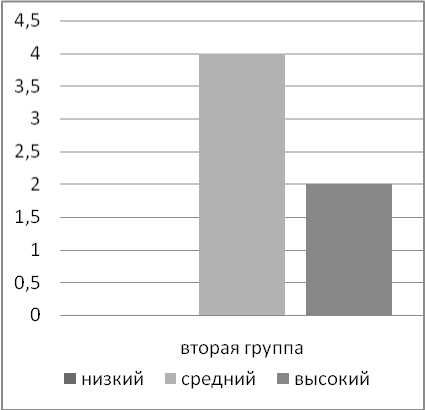

Всего в исследовании приняли участие 12 человек профильного 10-го класса (профиль «Химия-Информатика»). Ниже представлена диаграмма (рис. 1.) «Распределение учащихся 2 группы по уровням знания по теме: «Основные свойства кислородсодержащих органических соединений» в соот-

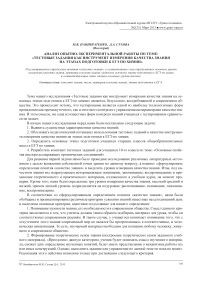

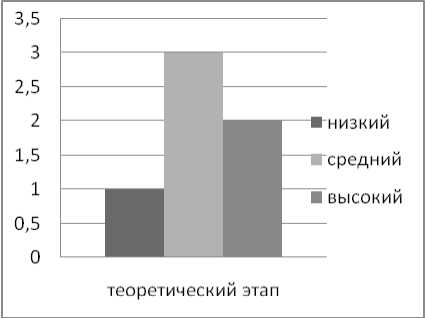

Рис. 1. Распределение учащихся 2 группы по уровням знания по теме: «Основные свойства кислородсодержащих органических соединений» в соответствии с теоретическим и практическим этапами подготовки к ЕГЭ

ветствии с теоретическим и практическим этапами подготовки к ЕГЭ» и для сравнения – таблица 4 «Распределение учащихся 1 и 2 групп по уровням знания по теме: «Основные свойства кислородсодержащих органических соединений» в соответствии с апробационным (итоговым) этапом подготовки к ЕГЭ».

На теоретическом этапе 2 группа показала результат подготовки – выше среднего. В процентном соотношении: количество учащихся с низким уровнем подготовки – 17%; количество учащихся со средним уровнем подготовки – 50%; количество учащихся с высоким уровнем подготовки – 33%.

На практическом этапе результат оказался значительно хуже, вероятно, это связано с повышением уровня сложности тестовых заданий. В процентном соотношении: количество учащихся с низким уровнем подготовки, количество учащихся со средним уровнем подготовки и количество учащихся с высоким уровнем подготовки составляет 33%.

Таблица 3

Распределение учащихся 1 и 2 групп по уровням знания по теме: «Основные свойства кислородсодержащих органических соединений» в соответствии с апробационным (итоговым) этапом подготовки к ЕГЭ

|

Группы учащихся |

Уровень знания |

||

|

Низкий |

Средний |

Высокий |

|

|

1 группа |

2 |

3 |

1 |

|

2 группа |

0 |

4 |

2 |

По итогам проведенных тестирований 2 группы учащихся, было обнаружено, что данная группа владеет знаниями по заданной теме на достаточно среднем уровне (более 67% учащихся владеют знаниями по данной теме на среднем и высоком уровне).

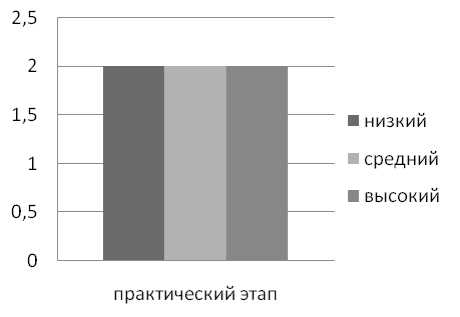

По результатам итогового этапа 2 группа в процентном соотношении имеет 0% учащихся с низким уровнем знаний, 67% – со среднем уровнем и 33% – с высоким.

По результатам итогового этапа 1 группа в процентном соотношении имеет 33% учащихся с низким уровнем знаний, 50% – со среднем уровнем и 17% – с высоким.

Рис. 2. Распределение учащихся 1-й и 2-й групп по уровням знания по теме: «Основные свойства кислородсодержащих органических соединений» в соответствии с апробационным (итоговым) этапом подготовки к ЕГЭ

По итогам проведенных тестирований на последнем этапе, следует заметить прогресс 2-й группы в сравнении с предыдущими результатами: количество учащихся с низким уровнем знания сократилось до нуля, соответственно выросло количество учащихся со средним уровнем знания, а количество учащихся с высоким уровнем осталось прежним.

При сравнении 1-й группы учащихся и 2 можно сделать следующий вывод: уровень знания у 2 группы по данной теме выше, чем у 1-й группы, это, несомненно, связано с предыдущей систематической поэтапной тестовой подготовкой 2-й группы.

Итого, в 10-й классе распределение учащихся по уровням знания в соответствии с итоговым этапом подготовки к ЕГЭ по теме: «Основные свойства кислородсодержащих органических соединений» выглядит следующим образом: 2 – низкий уровень; 7 – средний уровень; 3 – высокий уровень.

По данным проведенных исследований, был сделан вывод о том, что учащиеся, качество знаний которых контролируется на каждом из выделенных этапов подготовки к ЕГЭ показывают более высокий уровень, чем учащиеся, которые самостоятельно готовились к итоговому тесту.

Итак, тестирование по химии занимает определенное самостоятельное место в общей системе качества образовательного процесса в школе [1, с. 245]. При его правильной поэтапной организации, педагогическое тестирование помогает учащимся не только успешно подготовиться к экзаменам, но и критически оценить свои успехи, а также получить информацию о том, как происходит овладение учебным материалом, какие элементы учебного процесса недостаточно эффективны, какие корректирующие мероприятия следует внести в содержание и форму познавательной деятельности учащихся.

Список литературы Анализ опытно-экспериментальной работы по теме: «Тестовые задания как инструмент измерения качества знания на этапах подготовки к ЕГЭ по химии»

- Дандамаев М.А. Вавилонские писцы. М.: Наука, 1983.

- Кузьменко Н.Е., Еремин В.В. Химия. Тесты для школьников и поступающих в вузы. Учебное пособие М.: «Экзамен», 2006 г.

- Лернер И. Я. Качество знаний учащихся и пути его совершенствования. M.: Просвещение, 1976.

- Малеев А.Л. Психологическая диагностика качества знаний учащихся: дис. … канд. психол. наук, доцент, М., 1991 г.

- Маркова А.К. Педагогика. М.: Просвещение, 1990.