Анализ основных подходов к моделированию и исследованию моделей формирования иерархических организационных структур

Автор: Осипян Ю.Н., Зайковский Б.Б.

Журнал: Экономика и социум @ekonomika-socium

Статья в выпуске: 3-2 (16), 2015 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/140113994

IDR: 140113994

Текст статьи Анализ основных подходов к моделированию и исследованию моделей формирования иерархических организационных структур

На современном этапе развития общества моделирование экономических процессов, адаптированное к складывающимся условиям изменяющейся экономики, приобретает первостепенное значение. Общество представлено различными организациями людей, которые осуществляют свою целенаправленную деятельность в рамках каких-либо систем (производственных, экономических, социальных и др.). В связи с этим возникает важная роль организации в современном обществе. Несмотря на то, что имеется ряд довольно отличающихся друг от друга определений организации (зависящих от тех аспектов, на которые делается упор при рассмотрении организации), все они сходятся в том, что организация состоит из семейства взаимодействующих, иерархически расположенных элементов, наделенных правом принимать решения. Отсюда и следует применение теории иерархических многоуровневых систем к теории организации.

Одной из самых существенных структурных характеристик организации является специализация и неизбежно сопутствующая ей координация.

Специализация – одна из основных отличительных особенностей организации. На деле организация всегда возникает в результате выделения отдельных видов работ и передачи их особым специализированным единицам. В широком смысле слова специализация приводит к образованию «целевых» и «функциональных» органов, появлению в системе так называемых «линейных» и «вспомогательных», или «обеспечивающих элементов. Деятельность «вспомогательных» элементов направлена на обеспечение решения линейными элементами своих задач. Линейные элементы обычно определяют, что и когда будет сделано, тогда, как вспомогательные элементы вырабатывают, например, рекомендации, как это может быть сделано наилучшим образом.

Специализация любого рода требует, чтобы организация, ее использующая, обладала еще одной характерной особенностью, имеющей решающее значение для ее успешной деятельности. Для полного выполнения задачи специализированные операции должны быть скоординированы.

Координирование, называемое в теории организаций также управлением, подразделяется на две части: установление операционных правил, предписывающих членам организации, как они должны действовать, и практическое обеспечение выполнения этих правил в деятельности этих правил. Принципы и связанные с ними методы координирования порождают целое семейство нормативных решений для задачи «управления организацией». Они не только указывают, как координировать специализированные элементы, но, предполагая новые методы координации, позволяют выявлять и новые виды специализации.

Сложность системы определяется числом уровней иерархии, объемом информации, циркулирующей в системе, а также сложностью ее структуры, числом элементов и связей. Совокупность связей образует структуру системы. Каждая система имеет алгоритм функционирования, направленный на достижение поставленной цели.

Большая часть разработанных методик и практически используемых моделей формирования иерархических организационных структур ориентированы на микроэкономические системы (предприятия, фирмы, холдинги, банки). Те же модели, которые описывают социальноэкономические процессы на мезо- и макроуровне носят, как правило, теоретический характер, без детального учета временной структуры изменения параметров состояния под влиянием внешних и внутренних факторов и управляющих воздействий.

Анализ исследований зарубежных (М. Месарович, Д. Мако, И. Такахара и др.) и отечественных (В. Бурков, Н. Кузнецов, Р. Куликовский, Д. Новиков, С. Мишин А. Воронин и др.) авторов позволяет сделать вывод о том, что процесс моделирования иерархических организационных структур на мезо уровне (например, особых экономических зон) и их эффективного управления в контексте структурных изменений в новой экономике возможен только с учетом моделей иерархических многоуровневых систем, характеризующих сложившуюся ситуацию в динамике.

Наиболее подробно теория иерархических многоуровневых систем описана у М. Месаровича. Автор вводит три понятия уровней:

-

1. Уровень описания, или абстрагирования.

-

2. Уровень сложности принимаемого решения.

-

3. Организационный уровень.

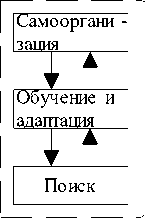

Моделирование иерархических организационных структур на мезо- и макроуровне целесообразно осуществлять, используя методику многослойных и многоэшелонных иерархий (Рисунок 1).

Решающий элемент n

решений

Многоэшелонная организационная иерархия

Функциональнаямногослойная иерархия решений

Решающий элемент 1

Рис.1 – Иерархическая организационная система в виде комбинации многослойных и многоэшелонных иерархий для принятия управленческих решений

В результате оценки основных подходов к моделированию и исследованию моделей можно выделить общие требования, предъявляемые для построения экономических систем в виде иерархических организационных структур и формирования процесса управления этими системами:

-

1. Экономическая система, прежде всего, является сложной иерархической организационной системой. Поэтому при моделировании данной системы необходимо учитывать:

-

- цель и масштабы моделирования (микро-, мезо-, макроуровень);

-

- иерархический порядок формирования системы;

-

- объем информации, циркулирующей в системе, ее структуру, число элементов и связей;

-

- количество уровней иерархии;

-

- влияние эндогенных и экзогенных факторов;

-

- динамичность системы в условиях неопределенности и др.

-

2. Экономическая система состоит из вертикально соподчиненных подсистем (приоритет действий или право вмешательства подсистем верхнего уровня; зависимость действий подсистем верхнего уровня от фактического исполнения нижними уровнями своих функций) и горизонтальных блоков (подразделений на микроуровне, резидентов особой экономической зоны на мезоуровне, регионов на макроуровне)

-

3. Моделирование иерархических организационных структур

функционирующих между собой и внешней средой.

целесообразно осуществлять, используя три типа иерархических систем:

-

- стратифицированная система;

-

- многослойная иерархическая система принятия решения;

-

- многоэшелонная организационная иерархическая система.

-

4. Модель иерархической организационной структуры управления

– это количественно-качественная, динамическая многокритериальная система. Процесс моделирования данной системы управления включает в себя сочетание научных, в том числе формализованных методов анализа, теории иерархических многоуровневых систем и оценки организационных систем с субъективной деятельностью ответственных руководителей, специалистов и экспертов по выбору наилучших вариантов организационных решений.

-

5. В рамках более детального моделирования иерархических организационных систем в виде комбинации многослойных и

- многоэшелонных иерархий для принятия управленческих решений

-

6. Модели иерархической организационной структуры управления должны быть по возможности простыми, допускающими легкую и понятную их интерпретацию, что в дальнейшем облегчит их адаптацию и практическое применение.

необходимо учитывать следующие требования:

Данные требования к моделированию иерархической организационной структуры управления являются общими для всех секторов экономики.

Однако особенности моделирования на мезо уровне (в частности особой экономической зоны) налагают дополнительные специфические требования, предъявляемые к иерархической организационной структуре управления и эффективности ее функционирования. К таким специфическим требованиям можно отнести:

-

- прежде всего, особая экономическая зона это совокупность независимых и в то же время функционирующих друг с другом резидентов;

-

- в социально-экономическом отношении территория особой экономической зоны имеет большие преимущества, обусловленные экономико-географическим положением. Например, в Липецко-Грязинской агломерации, с высокоразвитым социально-экономическим потенциалом (Новолипецкий металлургический комбинат, производства «белой техники», научно-образовательный потенциал, строительные мощности),

сконцентрирована максимально высокая доля населения, труда и капитала;

-

- рост количества связей между резидентами при динамичности изменяющихся ситуаций (глобализация конкуренции, производства, кооперации, стандартизации, дефицитность ресурсов, повышение уровня стандартизации и автоматизации элементов производственных и

- управленческих процессов, и т. д.);

-

- все участники особой экономической зоны имеют право на получение льгот федерального и регионального уровней, в связи с этим возникает реальная выгода у резидента относительного его возможной деятельности вне зоны;

-

- особые свойства бизнес-процессов на мезоуровне с целью распределения функциональной нагрузки между элементами различных иерархических уровней, квалификации и личных качеств менеджеров, что в совокупности способно сократить время принятия управленческих решений, обеспечить активность и адаптивность резидентов ОЭЗ в рамках изменяющихся внутренних и внешних факторов. При этом реакция объекта управления – особой экономической зоны – на факторы управления и внешней по отношению к отдельному элементу среды представляет собой системный эффект;

-

- вход, выход и внешняя среда являются внешним окружением системы мезоуровня. Входные параметры системы мезоуровня (особой экономической зоны) – это материальные, энергетические, информационные, инновационные и когнитивные (научные знания) потоки. Выходные параметры представляют новые процессы, продукты, услуги, прибыль, новые знания работников, рост производства, освоение новых сегментов и новых рынков, социальный эффект, удовлетворенность работников.

-

- особая экономическая зона представляет собой сложную иерархическую систему, в которой можно выделить два основных уровня управления: верхний уровень, стремящийся к повышению ее эффективности в целом, и нижний уровень, представляющий интересы резидентов, входящих в ее состав. Специфика управления особой экономической зоной в том, что объектом управления является совокупность независимых друг от друга резидентов, которые взаимодействуют между собой, для повышения эффективности своей деятельности;

-

- в особой экономической зоне основным условием устойчивости и эффективности функционирования является согласованность интересов всех ее элементов (резидентов, игроков и стейкхолдеров);

-

- экономический эффект деятельности резидентов представляет собой совокупность производственных результатов, включающих выручку от реализации производственной продукции за вычетом расходов на собственные нужды;

-

- при совместной работе резидентов особой экономической зоны имеет место синергетический эффект возникающий вследствие наличия самоорганизации, адаптации и взаимного стимулирования резидентов.

Выше перечисленные особенности моделирования иерархических организационных структур на мезоуровне (в частности особой экономической зоны) требуют применения для оценки его параметров и эффективности не только широко применяемых показателей и критериев, но и разработки новых, учитывающих специфику функционирования особой экономической зоны.

Список литературы Анализ основных подходов к моделированию и исследованию моделей формирования иерархических организационных структур

- Федеральный закон от 22.07.2005 №116-ФЗ (ред. от 23.07.2013 с изм. от 23.06.2014) «Об особых экономических зонах в Российской Федерации»//СПС «Консультант плюс».

- Официальный сайт Министерства Экономического развития Российской Федерации: особые экономические зоны -Режим доступа. -URL: http://www.economy.gov.ru/

- Федеральная служба государственной статистики (Росстат): официальная статистика -Режим доступа. -URL: www.gks.ru/

- Зайковский, Б. Б. Описание системы управления особых экономических зон на основе бизнес-процессов /Б. Зайковский//Здоровье населения -основа процветания России: Материалы V Всероссийской научно-практической конференции с международным участием, 26-27 апреля 2011 года. -Анапа: Изд -е филиала РГСУ в г. Анапе, 2011. -С. 120-122.