Анализ основных тенденций современной практики применения процедуры банкротства бизнеса в Российской Федерации и проблемы ее развития

Автор: Лазарев Дмитрий Вениаминович

Журнал: Теория и практика общественного развития @teoria-practica

Рубрика: Экономика

Статья в выпуске: 10, 2020 года.

Бесплатный доступ

Нестабильность мировой экономики актуализирует исследование динамики инициирования и применения банкротных процедур в России и за рубежом. Автором статьи обобщены статистические данные за несколько последних лет, что позволило выявить основные проблемы развития банкротного дела в России. Проведенный анализ показал, что на фоне крайне низкой эффективности процедур банкротства показатели нашей страны по количеству банкротных предприятий в целом соответствуют общемировым. Сделан вывод о том, что своевременная идентификация кризисного состояния должна играть одну из ключевых ролей в антикризисном управлении бизнесом. В этой связи актуализируется поиск решений по определению способов и методов прогнозирования и оценки вероятности банкротства как на национальном, так и на внутрикорпоративном уровнях.

Банкротство, статистика банкротства, банкротство по видам деятельности, отраслевой срез банкротства, эффективность банкротства, проблемы банкротства

Короткий адрес: https://sciup.org/149134366

IDR: 149134366 | УДК: 343.535(470+571) | DOI: 10.24158/tipor.2020.10.5

Текст научной статьи Анализ основных тенденций современной практики применения процедуры банкротства бизнеса в Российской Федерации и проблемы ее развития

Современная экономическая ситуация ставит бизнес и научное сообщество перед необходимостью глубокого теоретического и практического осмысления последствий экономического спада и поиска концептуальных путей выхода из складывающейся ситуации. Базой экономического роста традиционного считается корпоративный сектор.

Одновременно с этим, как отмечалось в одной из наших предыдущих работ, «мировой подъем экономики замедлился. Все большее количество предприятий в Российской Федерации вовлекается в процедуры антикризисного управления своей деятельностью. Процедуры финансового оздоровления демонстрируют невысокий уровень успешности. Растет число банкротств и, соответственно, сумм требований кредиторов, размер удовлетворения которых остается предельно низким. В результате принудительной ликвидации должника выводятся из хозяйственного оборота страны существенные суммы денежных средств» [1, с. 22-23].

Анализ результативности процедур конкурсного производства показывает крайне низкий уровень их эффективности: требования кредиторов удовлетворяются в диапазоне 5–7 % от суммы их признанных требований к должнику. При этом размер выводимых из хозяйственного оборота денежных средств, которые считаются погашенными перед кредиторами в силу закона, сопоставим с расходами государственного бюджета [2].

Современные исследователи проблем и тенденций банкротного дела в России и мире по-разному трактуют последствия принудительной ликвидации представителей бизнеса. Так, например, А.Э. Киракосян отмечает, что «в мировой практике банкротство рассматривается как положительное явление, которое способствует исключению из рыночных отношений неконкурентоспособных предприятий» [3, с. 258].

Однако реалии 2020 г. сформировали новую экономическую действительность. «Никто не мог предположить, что государства, как политическая форма организации обществ, способны сформировать новую (хотя и временную) экономическую поведенческую модель, резко ограничив и платежеспособный спрос домашних хозяйств, и предложение хозяйствующих субъектов. Лишая и тех, и других ликвидности, она в конечном итоге неизбежно ведет к коллапсу экономики», – отмечает В.Б. Белов [4, с. 5].

В Российской Федерации в большей степени начать оценивать экономические последствия пандемии для бизнеса можно будет после окончания срока действия введенного Правительством РФ моратория на банкротства [5]. Одновременно с этим в свете усиливающейся глобальной экономической нестабильности представляется интересным провести анализ динамики инициирования и применения банкротных процедур в Российской Федерации, сопоставить основные показатели банкротного рынка с аналогичными показателями мировых экономических лидеров в целях определения общих трендов и их соответствия.

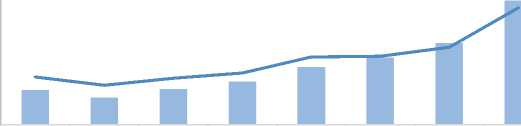

Согласно данным официальной статистики, в 2012–2019 гг. наблюдалась положительная динамика в количестве споров, решаемых в арбитражных судах субъектов Российской Федерации. По итогам 2019 г. было подано более 2 млн исковых заявлений, что на 45 % больше аналогичных показателей 2012 г. Необходимо отметить, что в рассматриваемый период в общем количестве поданных исковых заявлений в 2,5 раза выросла доля заявлений о признании должника банкротом, что в абсолютном выражении составляет 147 тыс. заявлений в 2019 г. против 41 тыс. в 2012 г.

Сопоставив данные Судебного департамента при Верховном суде РФ за отдельные годы анализируемого периода, можно констатировать, что ежегодный прирост количества заявлений о признании должника банкротом осуществляется большими темпами, чем прирост общего количества исковых заявлений, поданных в арбитражные суды субъектов Российской Федерации. Так, например, по итогам 2019 г. этот прирост составил 53 % по банкротным заявлениям против 1 % общего прироста количества исковых заявлений. В табл. 1 приведены обобщенные нами статистические данные [6] о количестве поданных в арбитражные суды субъектов Российской Федерации исковых заявлений в целом и о признании должника банкротом, а также рассчитаны их доля и величина ежегодного прироста.

Таблица 1 – Динамика количества исковых заявлений, поданных в арбитражные суды субъектов Российской Федерации, всего и о признании должника банкротом за период 2012–2019 гг.

|

Год |

Всего исковых заявлений, тыс. шт. |

Прирост количества исковых заявлений всего за год, % |

Количество заявлений о признании должника банкротом, тыс. шт. |

Прирост количества заявлений о признании должника банкротом за год, % |

Доля заявлений о признании должника банкротом в общем количестве поданных заявлений, % |

|

2012 |

1456,10 |

– |

40,90 |

– |

2,81 |

|

2013 |

1370,80 |

–5,86 |

31,90 |

–22,00 |

2,33 |

|

2014 |

1528,30 |

11,49 |

42,00 |

31,66 |

2,75 |

|

2015 |

1661,20 |

8,70 |

50,80 |

20,95 |

3,06 |

|

2016 |

1696,80 |

2,14 |

67,70 |

33,27 |

3,99 |

|

2017 |

1951,00 |

14,98 |

78,90 |

16,54 |

4,04 |

|

2018 |

2099,50 |

7,61 |

96,00 |

21,67 |

4,57 |

|

2019 |

2123,90 |

1,16 |

146,50 |

52,60 |

6,90 |

Представленные в таблице данные свидетельствуют о напрямую не связанных между собой темпах ежегодного прироста общего количества исковых заявлений, поданных в арбитражные суды субъектов Российской Федерации, и заявлений о признании должника банкротом, показывая лишь тренд на их увеличение. При этом доля заявлений о признании должника банкротом в общем количестве исковых заявлений неуклонно растет. На рис. 1 приведены в графическом виде данные анализируемых изменений, рассчитанные нами по материалам судебной статистики [7].

Стоит отметить, что за последние 6 лет вдвое сократилась доля заявлений, поданных уполномоченными органами, о признании должника банкротом. Сделанные нами на основе судебной статистики [8] расчеты отражены на рис. 2.

Снижение доли участия уполномоченных органов в инициализации процесса банкротства должника происходит на фоне уверенного роста показателя абсолютного значения количества поданных уполномоченными органами заявлений [9]; эти данные сгруппированы нами и представлены в табл. 2.

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 -

^^ Количество заявлений о признании должника банкротом, тыс. шт.

^^^^^^^е Доля заявлений о признании должника банкротом в общем количестве поданных заявлений, %

40,90 31,90 42,00 50,80 67,70 78,90 96,00 146,50

2,81 2,33 2,75 3,06 3,99 4,04 4,57 6,90

21,0

Рисунок 1 – Динамика количества и доли заявлений о признании должника банкротом в общем количестве поданных в арбитражные суды субъектов Российской Федерации исковых заявлений за период 2012–2019 гг.

20,5

10,0

2016 2017 2018 2019

Рисунок 2 – Доля заявлений уполномоченных органов в общем количестве заявлений о признании должника банкротом, поданных в арбитражные суды субъектов Российской Федерации за период 2014–2019 гг., %

Таблица 2 – Динамика количества заявлений о признании должника банкротом, поданных уполномоченными органами в арбитражные суды субъектов Российской Федерации, за период 2014–2019 гг.

|

Год |

Количество заявлений уполномоченных органов о признании должника банкротом, тыс. шт. |

Ежегодный прирост количества заявлений уполномоченных органов о признании должника банкротом, % |

|

2014 |

8,8 |

– |

|

2015 |

10,4 |

18,2 |

|

2016 |

4,9 |

–52,9 |

|

2017 |

6,9 |

40,8 |

|

2018 |

8,2 |

18,8 |

|

2019 |

14,6 |

78,0 |

Как отмечает А.Н. Плотников, уполномоченный орган – это орган, который уполномочен представлять интересы государственных органов и внебюджетных фондов в делах о банкротстве, на сегодняшний день эта роль отведена Федеральной налоговой службе (ФНС России). Такое определение дается в Постановлении Правительства РФ от 29 мая 2004 г. № 257. «Говоря конкретнее, этот перечень составляют все обязательные платежи (налоги и сборы всех уровней государственной власти, налоги и сборы органов местного самоуправления) и некоторая часть денежных обязательств перед органами государственной власти (это могут быть платежи за аренду земли, принадлежащей субъекту РФ и т. д.) – прежде всего перед федеральными органами исполнительной власти» [10, с. 17].

Вопросам государственного участия в делах о банкротстве предприятий как в научном, так и в практическом поле отводится особое место для анализа и практики применения. Их высокая значимость для современной российской науки и экономики определяется необходимостью защиты государственных интересов. Исследованию данной проблематики посвящено значительное количество трудов российских ученых. Среди них можно отметить статьи И.В. Зуй [11], Л.В. Масленниковой, А.И. Станишевского [12], И.А. Кислухиной [13] и др.

Принятием решения о необходимости инициирования процедуры банкротства и подачей в арбитражный суд заявления о признании должника банкротом уполномоченный орган реализует полномочия государства как кредитора в деле о банкротстве.

Помимо уполномоченных органов, заявителями о признании должника банкротом выступают сами должники, кредиторы и заинтересованные лица, банки и иные кредитные организации. Анализируя дела, принятые к производству в 2017–2019 гг., считаем необходимым обратить внимание на тенденцию увеличения доли заявлений, поступающим от самих должников (57 % в 2019 г. против 40 % в 2017 г.), и, соответственно, снижения доли заявлений кредиторов и иных заинтересованных лиц (31 % в 2019 г. против 50 % в 2017 г.). Об этом свидетельствует официальная статистика по арбитражным делам за анализируемый период по всем группам должников. Данный тренд во многом определяется ростом доли заявлений о признании банкротами физических лиц, которые в подавляющем большинстве случаев самостоятельно инициируют данный процесс. По данным Единого федерального реестра юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности (Федресурса), в 2019 г. 82 % заявлений о признании должника банкротом поступило от граждан в отношении самих себя, в то время как в отношении должников юридических лиц две трети заявлений традиционно поступает от лица их кредиторов [14].

По суммам долга заявления о признании должника банкротом за период 2017–2019 гг. распределяются примерно одинаково, выдерживая постоянные диапазоны значений. Лидирующей группой остаются должники с суммой требования в размере от 500 тыс. до 3 млн руб., составляя более половины всех заявлений.

В 2017–2019 гг. наблюдался ежегодный прирост доли заявлений о признании банкротами граждан в общем количестве подаваемых в арбитражные суды заявлений о признании должника банкротом. За это время их доля увеличилась на треть – с 46 % в 2017 г. до 62 % в 2019 г. Традиционно высокой, более 50 %, остается доля дел, по которым процедура банкротства завершается в связи с отсутствием имущества и средств должника.

Несмотря на общий рост количества подаваемых в арбитражный суд заявлений о признании должника банкротом, в 2019 г. отмечается сокращение количества банкротств юридических лиц на 5,5 % [15]. Анализ информации из сообщений арбитражных управляющих выявил топ-10 отраслей в соответствии с ОКВЭД должника по количеству компаний-банкротов в отрасли. К их числу относятся:

– торговля (27,3 %);

– строительство (20,0 %);

– недвижимость (11,4 %);

– обрабатывающие производства (10,5 %);

– консалтинг (5,4 %);

– транспорт (5,0 %);

– сельское хозяйство (4,3%);

– финансы и страхование (без АСВ) (2,7 %);

– аренда и услуги (2,2 %);

– энергетика (2,1 %) [16];

– остальные виды деятельности (9,1 %)*.

При этом все отрасли, за исключением двух, показали отрицательную динамику по количеству предприятий-банкротов. По двум видам экономической деятельности – «Аренда и услуги» и «Недвижимость», согласно классификации, данной А.В. Юхниным, в 2019 г. по сравнению с 2018 г. произошло увеличение количества новых решений о несостоятельности юридических лиц, а деятельность в области транспорта показала наименьший отрицательный прирост (снижение численности) среди всех остальных отраслей экономики (минус 1,7 %).

Оценивая масштабы банкротства предприятий в масштабах экономики страны, стоит отметить, что в Российской Федерации в 2019 г. доля обанкротившихся компаний, согласно данным Федресурса, в общей численности действующих предприятий составила 0,3 % [17]. В разрезе перечисленных выше видов экономической деятельности этот показатель остается близким к среднероссийскому значению в диапазоне 0,2–0,5 %, лишь в области энергетики он составляет 1,2 %.

– в США – 0,1 % (24,0 тыс. обанкротившихся компаний);

*

Рассчитано авторами.

-

- в Германии - 0,4 % (19,3 тыс. обанкротившихся компаний);

-

- в Великобритании - 0,3 % (16,7 тыс. обанкротившихся компаний);

-

- во Франции - 1,3 % (54,8 тыс. обанкротившихся компаний).

Сопоставление приведенных данных позволяет сделать вывод о количественном соответствии общемировым тенденциям показателей численности предприятий-банкротов в Российской Федерации в соотношении с количеством действующих компаний.

Однако нельзя не отметить тенденцию к сокращению числа реализуемых реабилитационных процедур в отношении должников. Так, например, в 2019 г. реабилитационные процедуры применены в отношении порядка 1 % от общего числа должников, по которым открыто банкротное производство, и в абсолютном выражении этот показатель по сравнению с 2015 г. сократился на 51 % при росте количества подаваемых заявлений и открываемых банкротных дел, о чем говорилось выше.

Одновременно с этим, как показывает статистика, продолжает снижаться эффективность банкротных процедур. По итогам 2019 г. было «завершено 7,6 тыс. конкурсных производств, из которых в 68 % случаев кредиторы ничего не получили. В 37 % случаев у должника не оказывалось активов для удовлетворения требований. Конкурсные процедуры, которые были завершены в прошлом году, показали, что из 2029,9 млрд руб. требований, кредиторы получили только 4,7 %, 95,3 млрд руб. Годом ранее показатель был выше - 5,2 %» [19].

Оценивая тенденции развития банкротного дела и экспертные мнения ряда руководителей профильных организаций, можно сделать допущение о том, что низкая эффективность банкротных процедур во многом предопределяется совокупностью следующих факторов:

-

- отсутствие действенной системы мониторинга финансового состояния компаний в национальном масштабе;

-

- низкий уровень корпоративного управления и владения бизнесом;

-

- ориентация действующего законодательства на юридическую, а не экономическую сторону банкротства;

-

- излишняя бюрократизация и завышенная стоимость отдельных аспектов процедур банкротства и др.

Таким образом, проведенный нами в рамках настоящей работы анализ выявил двойственный характер банкротного рынка в Российской Федерации. С одной стороны, количество заявлений о признании должника банкротом растет. При этом заметными темпами (прирост на одну треть за три года) увеличивается доля заявлений в отношении граждан-должников, которые они подают в отношении себя: в первом полугодии 2020 г., по данным Федресурса, 94 % дел о банкротстве физических лиц инициировано ими самими. С другой стороны, по ключевым отраслям (видам) экономической деятельности предприятий наблюдается небольшой, но все-таки спад по количеству компаний, признаваемых банкротами (этот спад был зафиксирован еще по итогам допандемийного года).

Анализ данных по странам мира в части банкротства бизнеса показал, что пугающие в своем абсолютном выражении показатели количества обанкротившихся компаний в России в целом соответствуют общемировым тенденциям, и ежегодная их убыль через банкротство составляет менее половины процента от количества действующих компаний.

Однако остается очень низкой эффективность банкротных процедур с точки зрения погашения требований кредиторов. Причины проблем платежеспособности и ликвидности компаний во многом обусловлены низким уровнем корпоративного управления и этики владения бизнесом. При этом на государственном уровне отсутствует единая система мониторинга финансового состояния должника в целях выявления предкризисных ситуаций. И, по оценкам экспертов, само законодательство о банкротстве в большей степени нацелено не на восстановление финансовой и производственной деятельности компаний, а на регламентирование процедуры их ликвидации.

Действующий в Российской Федерации мораторий на подачу заявления о признании должника банкротом и взыскание с него долгов по установленным до начала моратория требованиям как мера государственной поддержки ряда компаний, наиболее сильно пострадавших от пандемии или являющихся системообразующими, с одной стороны, призван поддержать экономическую стабильность, с другой - может стать катализатором ликвидации, в том числе банкротства, ряда компаний, контрагенты которой в мораторном списке и не выполняют свои обязательства перед ними в силу разных причин, что лишний раз доказывает двойственную природу как экономических отношений, так и мер государственной поддержки.

Проведенное исследование позволяет сделать ряд выводов.

-

1. В мировой и российской экономической практике усиливается роль государственной поддержки бизнеса в условиях усиливающегося экономического спада. Происходит формирование новой экономической поведенческой модели.

-

2. По уровню ликвидируемых предприятий в результате банкротных процедур показатели Российской Федерации соответствуют общемировым в сравнении с численностью действующих юридических лиц.

-

3. Низкая эффективность банкротных процедур требует изменения парадигмы их предотвращения и прогнозирования. В этих целях необходимо, с одной стороны, повышать уровень ответственного отношения владельцев бизнеса и высшего руководства компаний к организации и ведению бизнеса, в том числе через наметившийся тренд усиления субсидиарной ответственности. С другой стороны, необходимо, используя возможности контрольных органов (в первую очередь, ФНС России), наладить и внедрить систему раннего прогнозирования вероятности банкротства компаний через систему аналитических показателей.

Ссылки:

Редактор, переводчик: Арсентьева Ирина Ильинична

Список литературы Анализ основных тенденций современной практики применения процедуры банкротства бизнеса в Российской Федерации и проблемы ее развития

- Лазарев Д.В. Проблемы банкротства предприятий в вопросах экономического роста страны // Евразийский союз ученых. 2019. № 3 (60), Ч. 10. С. 22-31. DOI: 10.31618/esu.2413-9335.2019.10.60.22-31

- Лазарев Д.В. Проблемы банкротства предприятий в вопросах экономического роста страны // Евразийский союз ученых. 2019. № 3 (60), Ч. 10. С. 30. DOI: 10.31618/esu.2413-9335.2019.10.60.22-31

- Киракосян А.Э. Сравнительный анализ зарубежных процедур корпоративного банкротства // Скиф. 2020. № 1 (41). С. 258-264

- Белов В.Б. COVID-19 - Game Changer европейской экономики? // Научно-аналитический Вестник Института Европы РАН. 2020. № 3 (15). С. 4-12. DOI: 10.15211/vestnikieran32020412

- О введении моратория на возбуждение дел о банкротстве по заявлению кредиторов в отношении отдельных должников [Электронный ресурс]: постановление Правительства РФ от 3 апреля 2020 г. № 428. Доступ из справ.-правового портала "Гарант"