Анализ параметров микроциркуляции макулярной зоны после ультразвуковой витрэктомии на основании данных оптической когерентной томографии-ангиографии

Автор: Азнабаев Б.М., Дибаев Т.И., Исмагилов Т.Н.

Журнал: Саратовский научно-медицинский журнал @ssmj

Рубрика: Дерматовенерология

Статья в выпуске: 4 т.14, 2018 года.

Бесплатный доступ

Цель: провести анализ параметров микроциркуляции макулярной зоны у пациентов, прооперированных методом ультразвуковой витрэктомии 25G по поводу идиопатического сквозного макулярного отверстия (ИМО) и эпиретинального фиброза (ЭРФ). Материал и методы. Проанализированы ОКТ ангиограммы 35 пациентов, прооперированных методом ультразвуковой витрэктомии по поводу идиопатического сквозного макулярного отверстия (ИМО) и эпиретинального фиброза (ЭРФ) до операции и в течение трех месяцев после. Исследовали следующие параметры микроциркуляции сетчатки: площадь фовеальной аваскулярной зоны (FAZ), плотность фовеальных сосудов в кольце 300 мкм вокруг FAZ, плотность сосудов в поверхностной и глубокой капиллярных сетях сетчатки. Результаты. Площадь FAZ при ИМО в течение трех месяцев снизилась, в то время как при ЭРФ зарегистрировано увеличение данного показателя, (р

Макулярная зона, оптическая когерентная томография-ангиография, параметры микроциркуляции сетчатки, плотность сосудов сетчатки, ультразвуковая витрэктомия

Короткий адрес: https://sciup.org/149135209

IDR: 149135209 | УДК: 617.736

Текст научной статьи Анализ параметров микроциркуляции макулярной зоны после ультразвуковой витрэктомии на основании данных оптической когерентной томографии-ангиографии

Основным способом оценки безопасности и эффективности ультразвуковой витрэктомии является изучение результатов клинико-функционального обследования пациентов в разные сроки послеоперационного периода с помощью современного диагностического оборудования. Немаловажная роль принадлежит исследованию гемодинамики заднего сегмента глаза, так как состояние микроциркулятор-ного русла во многом определяет функциональное состояние сетчатки и, соответственно, результат хирургии [2–7].

Таблица 1

Толщина сетчатки макулярной зоны у пациентов, прооперированных методом ультразвуковой витрэктомии, в различные сроки послеоперационного периода

|

Параметр |

До операции, M±σ |

7 дней, M±σ |

30 дней, M±σ |

3 месяца, M±σ |

||||

|

ИМО |

ЭРФ |

ИМО |

ЭРФ |

ИМО |

ЭРФ |

ИМО |

ЭРФ |

|

|

Средняя толщина сетчатки, мкм |

305±31 |

321±29 |

280±21 |

315±26 |

276±25 |

301±21 |

271±22 |

280±24 |

|

Толщина сетчатки в зоне фовеа, мкм |

429±44 |

423±47 |

245±25 |

413±45 |

231±22 |

381±40 |

220±34 |

339±42 |

В настоящее время ОКТ-А (оптическая когерентная томография-ангиография) является ведущим методом оценки микроциркуляторного русла заднего сегмента глаза при множестве заболеваний, таких как диабетическая ретинопатия, возрастная макулярная дегенерация, патология витреомакулярного интерфейса. Метод является неинвазивным, позволяет качественно и количественно оценить гемодинамику различных по глубине сосудистых сплетений сетчатки, визуализировать их гистоархитектонику, а также произвести анализ микроциркуляции фове-альной зоны в различные послеоперационные сроки [3–6].

Имеется ряд работ, посвященных анализу ОКТ-А параметров микроциркуляции заднего сегмента глаза при регматогенной отслойке сетчатки, эпирети-нальном фиброзе и идиопатическом сквозном макулярном отверстии.

Г. Е. Столяренко с соавт. (2018) показали, что при эпиретинальном фиброзе имеется тенденция к снижению площади фовеальной аваскулярной зоны (foveal avascular zone — FAZ) в послеоперационном периоде [4], в то же время, по данным других исследователей, изменений данного показателя не было обнаружено [7].

Анализ плотности поверхностного и глубокого сосудистых сплетений после хирургии эпиретинального фиброза и идиопатического макулярного отверстия, проведенный Kim Y. J. et al. (2017, 2018), продемонстрировал постепенное снижение этих показателей к 6-му месяцу [5, 6]. При регматогенной отслойке сетчатки также отмечается снижение плотности сосудистого рисунка после проведенной витрэктомии, сочетающееся с увеличением площади FAZ [3].

Необходимо заметить, что все предыдущие исследования выполнены у пациентов, перенесших витрэктомию по традиционной пневматической гильотинной технологии.

Учитывая потенциальные преимущества и эффективность ультразвуковой витрэктомии, исследование функционального состояния гемодинамики сетчатки после операций, выполненных новым методом, является актуальным.

Кроме того, в последнее время появляются новые диагностические возможности оценки микроциркуляции сетчатки, такие как картирование сосудистой плотности (Vessel Density Mapping), анализ параметров фовеальной аваскулярной зоны (FAZ Analytics), которые представляют интерес для изучения.

Цель: провести анализ параметров микроциркуляции макулярной зоны у пациентов, прооперированных методом ультразвуковой витрэктомии 25G по поводу идиопатического сквозного макулярного отверстия (ИМО) и эпиретинального фиброза (ЭРФ).

Материал и методы. Проанализированы результаты ОКТ-ангиографического исследования 35 пациентов (35 глаз), средний возраст 68,2±9,6 года.

Все пациенты прооперированы в Центре лазерного восстановления зрения «Оптимед» (г. Уфа) по поводу ИМО и ЭРФ и обследованы до операции, на 7-е сутки, 30-е сутки и через 3 месяца после вмешательства. Объем обследования включал следующие методы: визометрию, тонометрию, биомикроскопию, периметрию, электроретинографию, микропериметрию, ОКТ и ОКТ-ангиографию.

Количественная оценка параметров микроциркуляции проводилась на оптическом томографе-ангиографе Avanti XR (Optovue, США) с использованием программного обеспечения AngioVue (Software Version: 2017,1,0,155) с помощью функций AngioAnalytics и Vessel Density Mapping в режиме сканирования HD Angio Retina 6х6 мм.

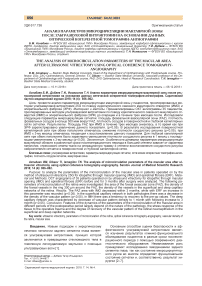

Исследовались следующие параметры микроциркуляции сетчатки: площадь фовеальной аваску-лярной зоны (foveal avascular zone — FAZ), плотность фовеальных сосудов в кольце 300 мкм вокруг FAZ (FD-300) (рис. 1Б.), плотность сосудов в поверхностной и глубокой капиллярных сетях (%). Параметр «плотность сосудов» (vessel density) представляет собой процентную площадь, занимаемую сосудами в интересующей области. Cегментация толщины сетчатки на поверхностную и глубокую сосудистые сети осуществлялась автоматически, с ручной коррекцией при необходимости (табл. 1). Плотность сосудов определяли на 9 полях (рис. 1А.).

Проанализирована в динамике толщина сетчатки в макулярной зоне по секторам в режиме Retina Map.

Всем пациентам выполнена трехпортовая субтотальная ультразвуковая витрэктомия калибра 25G на универсальной офтальмохирургической системе «Оптимед Профи» (Оптимедсервис, Россия).

Для выполнения ультразвуковой эмульсификации стекловидного тела применялись следующие параметры ультразвука: частота 32 кГц, что эквивалентно 1920000 «рез»/мин, мощность от 5 до 20%, что эквивалентно амплитуде колебаний от 5 до 20 мкм. Мощность ультразвука выбирали в зависимости от вязкоэластических свойств стекловидного тела у каждого конкретного больного [1].

После витрэктомии выполнялся основной этап операции, объем которого зависел от вида витрео-ретинальной патологии: при ИМО — окрашивание и пилинг внутренней пограничной мембраны, адаптация краев макулярного отверстия; при эпиретиналь-ном фиброзе — удаление эпиретинальных мембран. Все манипуляции выполняли под контролем интраоперационной оптической когерентной томографии на микроскопе Carl Zeiss OPMI Lumera 700.

Статистическая обработка результатов проводилась с применением программы Statistica 13.3 (StatSoft Inc.). Учитывая нормальное распределение значений переменных (оценка проводилась по критерию Шапиро–Уилка), данные представлены в формате средней и среднего квадратичного отклонения; для

Рис. 1. Зоны макулярной области для анализа параметров микроциркуляции: А. — поля для анализа плотности капиллярных сетей: верхневисочное (ST), верхнее (S), верхненосовое (SN), височное (T), фовеальное (F), носовое (N), нижневисочное (IT), нижнее (I) и нижненосовое (IN). Б. — фовеальная аваскулярная зона (FAZ): площадь FAZ и плотность сосудов в кольце 300 мкм (FD-300) вокруг FAZ

оценки значимости различий использовали параметрический t-критерий Стьюдента. Различия показателей считались статистически значимыми при уровне значимости p<0,05. База данных пациентов формировалась с помощью редактора электронных таблиц MS Excel 2013.

Результаты. Ни в одном случае не зарегистрировано специфических ретинальных осложнений, связанных с воздействием ультразвука, таких как отек, дезорганизация и деструкция слоев нейроэпителия.

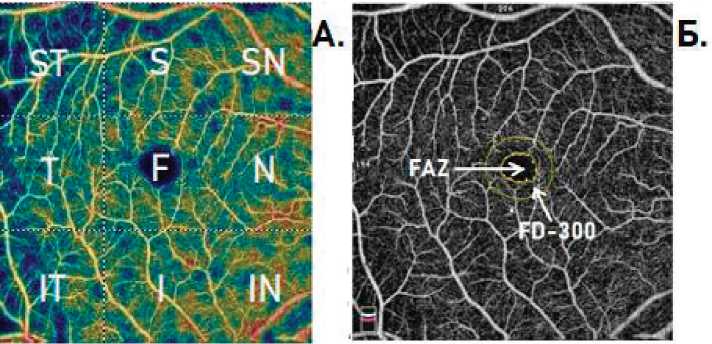

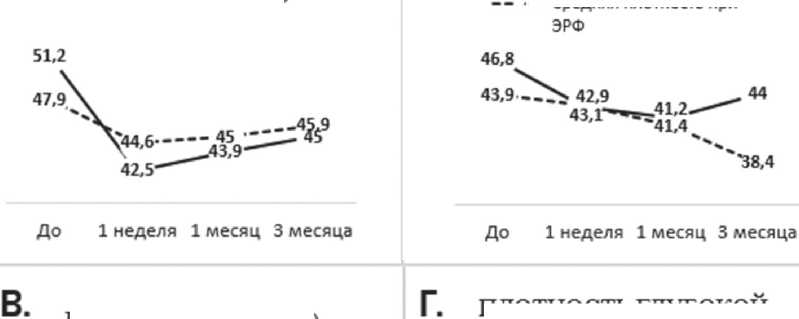

До- и послеоперационные значения параметров FAZ представлены в табл. 2. Согласно данным таблицы, при ИМО площадь FAZ к 7-м суткам снизи- лась с 0,34±0,05 мм2 до 0,15±0,01 мм2, а затем постепенное увеличилась к 3-му месяцу до 0,27±0,03 мм2. При ЭРФ площадь FAZ постепенно возрастала с 0,17±0,04 до 0,27±0,03 мм2к 3-му месяцу послеоперационного периода (p<0,05) (рис. 2В.).

Плотность фовеальных сосудов в районе 300 мкм вокруг FAZ при ИМО в первые 7 суток снизилась с 51,2±6,6 до 42,5±5,7%, а к 3-му месяцу возросла до 45,0±4,6%. Динамика данного показателя при ЭРФ характеризовалась незначительным снижением показателя FD-300 c 47,9±5,7% до 45,9±7,3% (p<0,05) (рис. 2А.).

В поверхностной капиллярной сети при ИМО в первый месяц отмечалось снижение среднего зна-

Таблица 2

Параметры FAZ у пациентов, прооперированных методом ультразвуковой витрэктомии при идиопатическом сквозном макулярном отверстии и эпиретинальном фиброзе

|

Параметр FAZ |

До операции, M±σ |

1 неделя, M±σ |

1 месяц, M±σ |

3 месяца, M±σ |

||||

|

ИМО |

ЭРФ |

ИМО |

ЭРФ |

ИМО |

ЭРФ |

ИМО |

ЭРФ |

|

|

Площадь FAZ, мм² |

0,34±0,05 |

0,17±0,04 |

0,15±0,01 |

0,16±0,05 |

0,25±0,05 |

0,18±0,04 |

0,27±0,03 |

0,36±0,08 |

|

FD-300, % |

51,2±6,6 |

47,9±5,7 |

42,5±5,7 |

44,6±6,1 |

43,9±4,5 |

45 , 0±5,1 |

45,0±4,6 |

45,9±7,3 |

Таблица 3

Плотность сосудов поверхностной капиллярной сети макулярной зоны по полям, %

|

Плотность сосудов по полям, % |

До операции, M ± σ |

1 неделя, M ± σ |

1 месяц, M ± σ |

3 месяца, M ± σ |

||||

|

ИМО (n=12) |

ЭРФ (n=10) |

ИМО (n=12) |

ЭРФ (n=8) |

ИМО (n=12) |

ЭРФ (n=14) |

ИМО (n=8) |

ЭРФ (n=7) |

|

|

Средняя |

46,8±6,1 |

43,9±4,5 |

42,9±4,2 |

43,1±5,3 |

41,2±3,9 |

41,4±5,2 |

44,0±5,2 |

38,4±3,1 |

|

S |

49,0±3,0 |

46,4±3,4 |

44,5±6,5 |

43,1±5,4 |

43,3±4,7 |

41,5±6,4 |

46,6±5,7 |

39,9±6,5 |

|

S-T |

40,7±4,9 |

39,4±3,8 |

39,9±5,4 |

39,1±5,5 |

38,4±5,1 |

37,5±4,5 |

40,5±4,6 |

33,4±3,8 |

|

S-N |

51,5±3,2 |

50,4±2,6 |

43,0±5,1 |

45,0±3,1 |

46,2±6,0 |

44,0±5,5 |

47,3±3,8 |

41,1±4,2 |

|

F |

44,7±2,0 |

46,0±3,8 |

38,7±4,8 |

44,0±3,7 |

37,4±4,2 |

42,0±3,8 |

41,6±5,6 |

41,0±5,5 |

|

T |

46,6±4,9 |

45,6±7,3 |

43,0±5,6 |

40,9±5,4 |

42,4±5,6 |

39,4±3,9 |

44,3±5,5 |

38,0±5,2 |

|

N |

49,5±5,3 |

49,4±4,1 |

46,1±3,9 |

46,9±3,5 |

45,6±4,2 |

46,3±5,4 |

49,3±3,5 |

44,6±4,1 |

|

I |

47,2±6,7 |

44,1±5,3 |

43,0±3,8 |

43,2±3,8 |

42,4±6,2 |

39,4±7,5 |

43,9±6,8 |

35,7±4,4 |

|

I-T |

40,6±6,8 |

38,0±5,6 |

38,8±4,7 |

39,4±4,8 |

37,4±4,8 |

37,4±6,4 |

39,9±4,4 |

32,7±6,5 |

|

I-N |

48,6±5,5 |

49,9±5,5 |

44,7±4,1 |

45,4±7,5 |

44,8±5,6 |

43,7±3,4 |

46,8±4,1 |

39,7±4,5 |

П р и м еч а н и е : поля макулярной зоны: верхневисочное (S-T), верхнее (S), верхненосовое (S-N), височное (T), фовеальное (F), носовое (N), нижневисочное (I-T), нижнее (I) и нижненосовое (I-N).

плотность ФОВЕАЛЬНЫХ СОСУДОВ В КОЛЬЦЕ 300 мкм ВОКРУГ FAZ (%)

Б

--ИСМО — --ЭРФ

— — Средняя плотность при ИСМО

-— Средняя плотность при

ПЛОЩАДЬ FAZ (ММ2)

плотность ПОВЕРХНОСТНОЙ КАПИЛЛЯРНОЙ СЕТИ (%)

ПЛОТНОСТЬ ГЛУБОКОЙ КАПИЛЛЯРНОЙ СЕТИ (%)

-- Средняя площадь FAZ при

--Средняя площадь FAZ при ИСМО

— — Средняя плотность при ИСМО

■— Средняя плотность при

Рис. 2. Динамика параметров микроциркуляции в различные послеоперационные сроки: A. — плотность сосудов в кольце 300 мкм вокруг FAZ, %; Б. — плотность поверхностной капиллярной сети, %; В. — площадь FAZ, мм2; Г. — плотности глубокой капиллярной сети, %

чения плотности сосудов с 46,8±6,1 % до 41,2±3,9%, затем наблюдалась тенденция к восстановлению данного показателя, который к 3-му месяцу достигал 44,0±5,2%. В течение трех месяцев после операции при ЭРФ средняя плотность поверхностной капиллярной сети снижалась с 43,9±4,5 до 38,4±3,1% (p<0,05).

В глубокой капиллярной сети при ИМО в первую неделю наблюдалось снижение среднего значения плотности сосудов с 45,4±4,2 до 42,6±5,2%, с последующим увеличением к 3-му месяцу до 47,2±4,6%

(р<0,05). В первую неделю после операции по поводу ЭРФ отмечено снижение среднего значения сосудистой плотности глубокой капиллярной сети с 43,4±4,2 до 41,0±5,0%, далее зарегистрирован постепенный рост данного показателя до 43,8±4,2% (р<0,05). Изменения плотности сосудов поверхностной и глубокой капиллярных сетей в различные сроки представлены на рис. 2Б.,Г.. Данные закономерности изменения плотности капиллярных сетей прослеживались во всех секторах (табл. 3, 4).

Плотность сосудов глубокой капиллярной сети макулярной зоны по полям

Таблица 4

|

Плотность сосудов по зонам, % |

До операции, M±σ |

1 неделя, M±σ |

1 месяц, M±σ |

3 месяца, M±σ |

||||

|

ИМО (n=12) |

ЭРФ (n=10) |

ИМО (n=12) |

ЭРФ (n=8) |

ИМО (n=12) |

ЭРФ (n=14) |

ИМО (n=8) |

ЭРФ (n=7) |

|

|

Средняя |

45,4±4,2 |

43,4±4,2 |

42,6±5,2 |

41,0±5,0 |

44,2±3,4 |

41,9±3,7 |

47,2±4,6 |

43,8±4,2 |

|

S |

45,4±4,7 |

44,6±5,2 |

41,6±5,4 |

41,4±5,4 |

46,3±4,5 |

46,7±6,5 |

47,8±3,9 |

47,2±4,5 |

Окончание табл. 4

|

Плотность сосудов по зонам, % |

До операции, M±σ |

1 неделя, M±σ |

1 месяц, M±σ |

3 месяца, M±σ |

||||

|

ИМО (n=12) |

ЭРФ (n=10) |

ИМО (n=12) |

ЭРФ (n=8) |

ИМО (n=12) |

ЭРФ (n=14) |

ИМО (n=8) |

ЭРФ (n=7) |

|

|

S-T |

45,2±6,4 |

45,6±4,3 |

42,6±5,8 |

41,1±5,2 |

44,2±4,4 |

44,4±5,4 |

45,5±5,6 |

45,5±3,1 |

|

S-N |

44,0±4,5 |

42,1±4,5 |

40,9±4,1 |

39,6±4,6 |

41,2±3,8 |

42,3±5,4 |

43,5±5,3 |

43,6±3,6 |

|

F |

47,3±5,6 |

45,2±5,4 |

42,9±3,9 |

43,4±3,5 |

45,6±5,6 |

47,3±5,1 |

46,7±3,5 |

47,3±4,8 |

|

T |

51,3±5,6 |

47,9±5,6 |

46,9±6,2 |

45,1±4,2 |

48,9±5,2 |

48,2±3,5 |

51,5±9,1 |

49,1±4,7 |

|

N |

47,1±5,4 |

44,6±5,4 |

44,0±5,4 |

42,3±4,1 |

48,1±5,9 |

45,3±3,7 |

51,2±5,6 |

46,3±4,7 |

|

I |

46,4±3,5 |

41,9±4,2 |

43,0±3,4 |

41,1±3,5 |

44,8±3,7 |

43,7±4,2 |

48,4±5,3 |

43,9±4,4 |

|

I-T |

43,3±5,1 |

40,3±4,4 |

42,0±6,4 |

39,1±3,8 |

41,7±6,4 |

40,9±4,7 |

45,3±5,7 |

43,9±4,2 |

|

I-N |

38,5±6,2 |

42,0±3,7 |

35,5±3,6 |

35,9±3,9 |

42,2±3,8 |

41,0±3,8 |

43,7±4,2 |

42,9±4,1 |

П р и м еч а н и е : поля макулярной зоны: верхневисочное (S-T), верхнее (S), верхненосовое (S-N), височное (T), фовеальное (F), носовое (N), нижневисочное (I-T), нижнее (I) и нижненосовое (I-N)

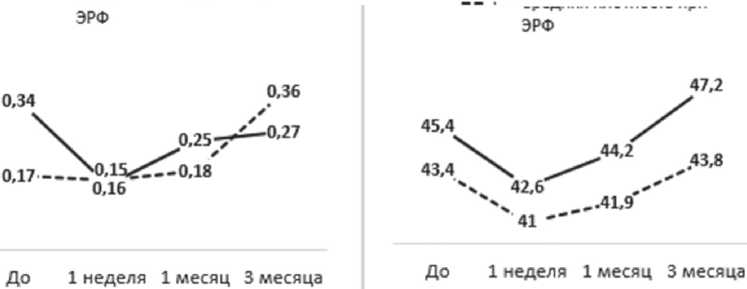

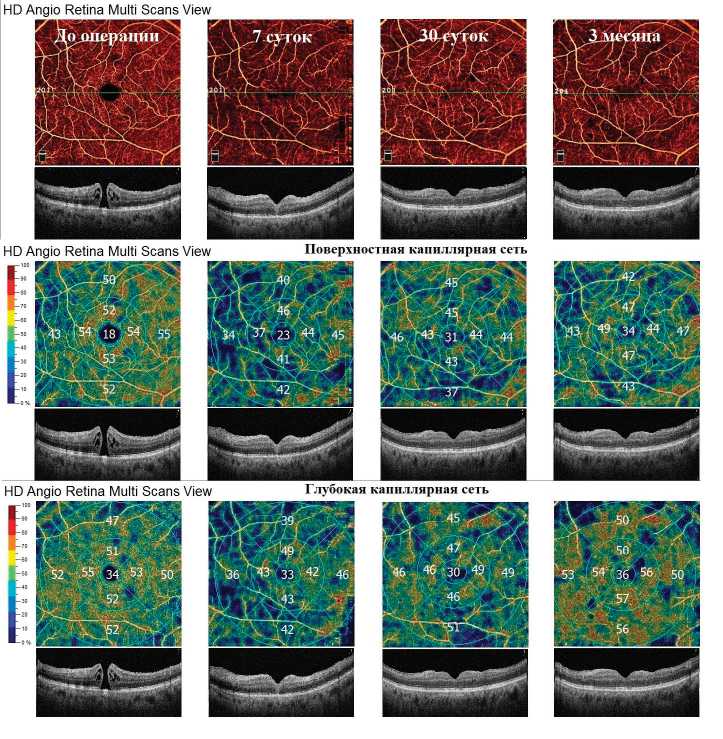

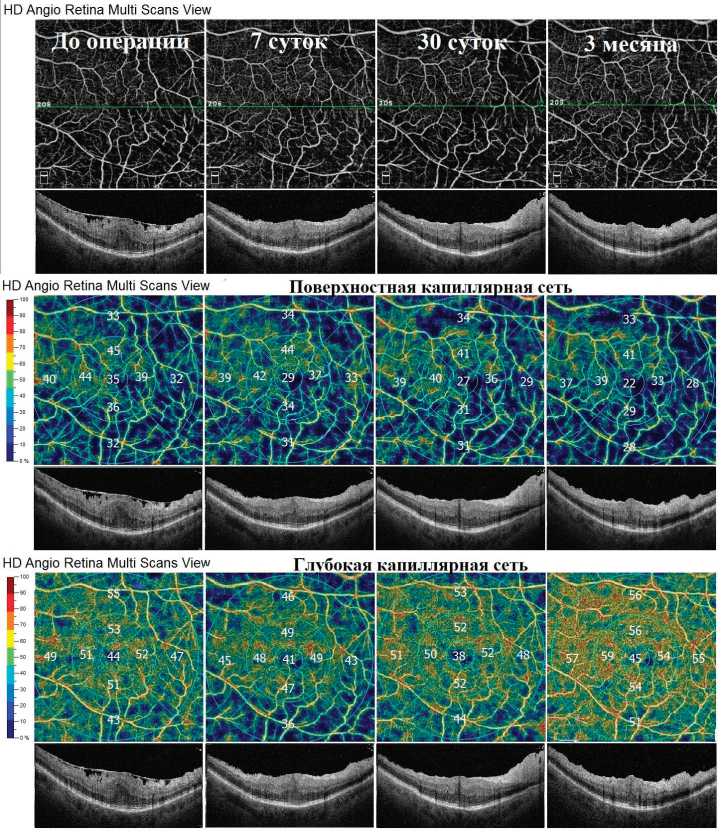

В результате операций при ИМО в 100% случаев достигнут стабильный положительный анатомический эффект: закрытие макулярного отверстия с восстановлением правильной конфигурации фовеолы и микроархитектоники наружных слоев нейроэпителия в макулярной зоне. В результате операций по поводу эпиретинального фиброза у всех пациентов достигнут положительный результат в виде полного удаления эпиретинальных мембран. На рис. 3 и 4 продемонстрированы примеры динамики восстановления макулярной зоны в разные сроки после операций по поводу ИМО и ЭРФ, а также изменения показателей плотности сосудов поверхностного и глубокого капиллярных сплетений сетчатки в различных секторах в течение послеоперационного периода.

Обсуждение. Применение альтернативного энергетического подхода к фрагментации стекловидного тела может быть в той или иной степени сопряжено с риском негативного воздействия на сетчатку. Так, в работе S. Bopp et al. (1993) описаны специфические гистологические и ультраструктурные изменения сетчатки, вызванные локальным воздействием уль-

Рис. 3. Демонстрация анатомического результата операции и динамики плотности капиллярных сетей сетчатки при идиопатическом сквозном макулярном отверстии в различные послеоперационные сроки с помощью серии ОСТ-А сканов (функция «Multi Scans»)

Рис. 4. Демонстрация анатомического результата операции и динамики плотности капиллярных сетей сетчатки при эпирети-нальном фиброзе в различные послеоперационные сроки с помощью серии ОСТ-А сканов (функция «Multi Scans»)

тразвука высокой мощности в виде дезорганизации и разрушения клеток фоторецепторов, клеточного некроза во внутренних слоях сетчатки, разрывов сетчатки, нарушения гемодинамики в виде хориоретинальных кровоизлияний [8].

В то же время к сегодняшнему дню имеется большое количество экспериментальных и клинических работ, в которых показано отсутствие специфических ретинальных осложнений при работе в используемом нами диапазоне рабочих характеристик ультразвука [9–12].

В нашем исследовании для интра- и послеоперационного мониторинга состояния сетчатки использованы современные высокоточные методы визуализации, такие как интраоперационная ОКТ и оптическая когерентная томография-ангиография высокого разрешения, которые не выявили отрицательного воздействия ультразвукового витреотома как на микроструктуру, так и на микроциркуляцию макулярной зоны, поэтому с высокой долей вероятности можно утверждать, что специфические изменения со стороны сетчатки при ультразвуковой витрэктомии отсутствуют.

Выявленные особенности микроархитектоники и микроциркуляции сетчатки и их динамика, по нашему мнению, связаны в большей степени с характером исследуемой патологии, спецификой структурных изменений макулярной области и степенью хирургической травмы при закрытии макулярных отверстий и удалении эпиретинальных мембран.

Так, снижение плотности поверхностного и глубокого капиллярных сплетений сетчатки в раннем послеоперационном периоде при ИМО и ЭРФ можно объяснить стрессовым ответом ткани на хирургическую травму, ишемию макулярной области, колебания внутриглазного давления. Тракция слоев нейроэпителия при удалении внутренней пограничной и эпиретинальных мембран также могла стать причиной снижения плотности капиллярных сплетений в первую неделю после операции.

Возрастание плотности капиллярных сплетений к 3-му месяцу после хирургического закрытия ИМО может быть следствием функционального восстановления капиллярных сетей и микроархитектоники области операционного вмешательства (восстановление фовеального углубления).

Анализ толщины сетчатки показал, что при ЭРФ и ИМО послеоперационная толщина сетчатки во все послеоперационные сроки снижалась, что согласуется с данными литературы [5, 7, 11].

Интересным представляется обнаруженный нами факт увеличения площади FAZ через 3 месяца после удаления ЭРФ. Полученные нами результаты, свидетельствующие об увеличении площади FAZ у пациентов с ЭРФ после операции, отличаются от данных, ранее описанных в литературе [4, 7]. По нашему мнению, увеличение площади FAZ после хирургии ЭРФ может быть связано с восстановлением конфигурации макулярной зоны вследствие устранения тракционной деформации. Снижение площади FAZ в послеоперационном периоде при ИМО в большей степени обусловлено закрытием макулярного отверстия со сближением перфузируемых участков друг к другу, что соответствует данным литературы [6].

Заключение. Достижение положительного анатомического результата операций и отсутствие специфических ретинальных осложнений и нарушений микроциркуляции в послеоперационном периоде после ультразвуковой витрэктомии по поводу ИМО и ЭРФ свидетельствуют об эффективности и безопасности данного метода.

Особенности динамики параметров микроциркуляции макулярной области в различные сроки послеоперационного периода в большей степени зависят от стрессового ответа ткани на механическую травму, степени восстановления сосудистого рисунка нейроэпителия сетчатки в зонах проекции поверхностной и глубокой капиллярной сети.

Данное исследование демонстрирует ценность оптической когерентной томографии-ангиографии в изучении функционального состояния микроциркуля-торного русла сетчатки и результата хирургии после ультразвукового эндовитреального вмешательства.

Список литературы Анализ параметров микроциркуляции макулярной зоны после ультразвуковой витрэктомии на основании данных оптической когерентной томографии-ангиографии

- Азнабаев, Б. M., Дибаев, Т. И., Мухамадеев, Т. Р. Оценка эффективности ультразвуковой витрэктомии 25G при хирургическом лечении различной витреоретинальной патологии. Современные технологии в офтальмологии 2018; (1): 17-21

- Азнабаев Б.М., Дибаев Т. И., Мухамадеев Т. Р. Оптическая когерентная томография + ангиография глаза. М.: Август Борг, 2015; 248 с.

- Фабрикантов О.Л., Величко П. Б., Яблоков М.М. Исследование макулярной зоны методом ОКТ с функцией ангиографии после эндовитреальных вмешательств по поводу регматогенной отслойки сетчатки. Медицина 2017; (4): 33-44

- Скворцова H.A., Столяренко Г. E., Савостьянова Н.В. и др. Оценка изменений поверхностного капиллярного ретинального сплетения с помощью оптической когерентной томографии-ангиографии у пациентов с эпиретинальной мембраной после витрэктомии. Современные технологии в офтальмологии 2018; (1): 319-21

- Kim YJ, Kim S, Lee JY, et al. Macular capillary plexuses after epiretinal membrane surgery an optical coherence tomography angiography study. British Journal of Ophthalmology 2018; 102(8): 1086-91

- Kim YJ, Jo J, Lee JY, et al. Macular capillary plexuses after macular hole surgery: an optical coherence tomography angiography study. British Journal of Ophthalmology 2017; 102 (7): 966-70

- Romano MR, Cennamo G, Schiemer S, et al. Deep and superficial ОСТ angiography changes after macular peeling: idiopathic vs diabetic epiretinal membranes. Graefes Arch Clin Exp Ophthalmol 2017; 255 (4): 681-9

- Bopp S, El-Hifnawi E, Bornfeld N, et al. Retinal lesions produced by intravitreal ultrasound. Graefe Arch Clin Exp Ophthalmol 1993; (231): 295-302

- Stanga PE, Pastor-ldoate S, Zambrano I, et al. Performance analysis of a new hypersonic vitrector system. Plos One 2017; (6)

- Ch'ng SW, Irion LD, Bonshek R, et al. Live porcine thirty days delayed recovery surgery: Qualitative findings the hypersonic vitrectomy. PLoS ONE 2018; (6): 1-11

- Takamura Y, Tomomatsu T, Matsumura T, et al. Correlation between central retinal thickness after successfulmacular hole surgery and visual outcome. Japanese Journal of Ophthalmology 2015; 59 (6): 394-400

- Ruiz-Moreno JM, Barile S, Montero JA. Phacoemulsification in the vitreous cavity for retained nuclear lens fragments. European Journal of Ophthalmology 2006; (16): 40-5.