Анализ парциальных флор прибрежно-водных и водных сообществ Якутии по степеням гемеробии

Автор: Пестряков Борис Николаевич, Ишбирдин Айрат Римович

Журнал: Известия Самарского научного центра Российской академии наук @izvestiya-ssc

Рубрика: Флористика

Статья в выпуске: 1-7 т.14, 2012 года.

Бесплатный доступ

В статье приводятся результаты анализа парциальных ценофлор прикбрежно-водной и водной растительности Якутии по степеням гемеробии и гемеробиальности. Выявлены различия спектра гемеробии флористических районов Якутии, отмечено влияние географического положения на данный показатель ценофлор.

Прибрежно-водная и водная растительность, гемеробия, парциальная флора, якутия

Короткий адрес: https://sciup.org/148200936

IDR: 148200936 | УДК: 581.524.34

Текст научной статьи Анализ парциальных флор прибрежно-водных и водных сообществ Якутии по степеням гемеробии

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Водные сообщества можно рассматривать как фитоценозы с условиями обитания, не позволяющим произрастать по большей части антропотолерант-ным видам. Несмотря на имеющийся антропогенный пресс на водные объекты, вода как особая среда способствует растворению продуктов деятельности человека и на видовой состав ценофлоры это не отражается кардинально. Но имеются и нарушенные условия и для прибрежно-водных и водных сообществ. Например таковыми сообществами этого типа растительности в Якутии являются фитоценозы ассоциации Bidentetum radiatae Gogl. et al 1987, которые встречаются в илистых берегах озер. Главную роль здесь играет Bidens radiata, которая в общем проективном покрытии занимает до 75 %, т.е. вид является практически эдификатором. В парциальной флоре фитоценозов ассоциации преобладают монокарпические однолетние бореально-степные еврази-атские терофиты, гигрофиты, а в ценофлоре прибрежно-водной и водной растительности, в целом, также большую роль играют и поликарпические многолетние бореальные евразиатские гемикриптофиты, гигрофиты и гидатофиты. Класс Bidentetea tripartiti Tx., Lohm et Prsg. in Tx. 1950 относится к синантропной растительности, так как объединяет сообщества нарушаемых берегов озер, обычно в пределах населенных пунктов.

Парциальная флора прибрежно-водных и водных сообществ занимает особое место в парциальных флорах любого региона (здесь и далее будет рассматриваться парциальная флора), в целом.

Нами проведен анализ парциальных флор различных типов растительности Якутии с позиции изучения степени нарушенности (гемеробии). Этот показатель растительности отражается различными понятийными системами и терминами [1,3,4,9].

Гемеробия это степень окультуренности, результирующая антропогенного влияния на растения. Любое растение имеет определенный диапазон и центр по отношению к антропогенной нагрузке.

По совокупности растений во флоре и их оценкам по гемеробии можно определить степень на-рушенности различных типов растительности, а также флор различных уровней организации. Работ по изучению гемеробии в РФ достаточно мало [1,3,4,5,6], хотя зарубежных работ много[8 – 10 и др.], особенно надо выделить работы представителей школы Х. Сукоппа (Германия) – самого H. Su-kopp, а также его учеников I.Kowarik, S.Zerbe.

Для подсчета степени гемеробиальности (для уровня флор и растительных сообществ лучше использовать другой термин – гемеробиальность, а для уровня видов - гемеробия) является методика разделения видов растений по шкале гемеробии Яласа [8]: агемеробные виды, не выносящие антропогенного влияния (сокр. - a); олигогемеробные виды лесов, лугов, верховых болот и т.д., выносящие очень незначительное антропогенное влияние (o); мезогемеробные виды лесов, лугов, остепнен-ных лугов и степей, испытывающих экстенсивное антропогенное влияние (m); β-эугемеробные виды лугов и лесов с интенсивным уходом, выносящие эвтрофикацию, известкование, незначительное нарушение грунта (b); α-эугемеробные виды удобряемых лугов, деградирующих лесов, полевые сорняки (с); полигемеробные виды выращиваемые в культуре и типичные рудеральные растения, выносящие сильные и частые нарушения местообитаний (р); метагемеробные виды полностью деградировавших экосистем и искусственных сообществ (t ).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Нами с применением ботанических источников (определителей, геоботанических описаний, экологических шкал, флор и т.д.) [2,7] проведен анализ большинства из 1970 видов растений, произрастающих в Якутии, и они были подразделены на вышеуказанные степени гемеробии.

Далее нами были определены показатели геме-робиальности флор различных 7 флористических районов Якутии (показатели по степеням гемеробии в %, а также доли групп видов – коэффициент и индекс апофитности) (см. табл. 1).

Закономерно самые низкие показатели показателей гемеробиальности у флор типичных естественных сообществ (тундровых, болотных, прибрежно-водной и водной, высокогорных, лесных сообществ) с долей антропотолерантных видов (к последним относятся виды a, o, m, а к антропофобным b, с, р, t виды) менее 12 % состава флоры, которые можно оценить как флоры слабоге-меробиальные. Изучаемая флора также отнесена к данной категории.

Как видно из таблицы 1 имеются общие для флористических районов Якутии закономерности: в большинстве районов в парциальных флорах больше всего олигогемеробных видов, на втором месте в составе ценофлоры агемеробные виды (кроме арктического района, где агемеробных видов больше всего, что вполне объяснимо, так как население практически отсутствует), на третьем месте мезо-гемеробные виды. Доля антропотолерантных видов в ценофлоре не выше 11 %. Практически отсутствуют p- и t-гемеробные виды. По показателям таблицы 1 видно, что достаточно четко выделяются 2 группы флористических районов - северных (арктический, оленекский, яно-индигирский, колымский) и южных (центральноякутский, алданский, верхнеленский). Вычисленные индексы также свидетельствуют о некотором увеличении с севера на юг, особенно четки различия между арктическим и центрально-якутским районами.

Центральноякутская флора, по сравнению с другими районами, насчитывает минимальную долю агемеробных видов, максимальную олиго-, мезо-, β- и α- эугемеробные виды. Таким образом, наиболее антропогенно нагруженный регион характеризуется наиболее нарушенной парциальной флорой изучаемой флоры. К центральноякутской флоре наиболее близка верхнеленская. Алданская флора, которая входит в число южных, существенно отличается от 2-х южноякутских (верхнеленская и центральноякутская), так как территория района располагается выше по рельефу, чем 2 сравниваемые.

Северные флоры, по сравнению с южными, имеют большую долю агемеробных и олигогемеробных видов, т.е. чем меньше воздействие человека, тем выше доля неустойчивых к антропогенному прессу видов.

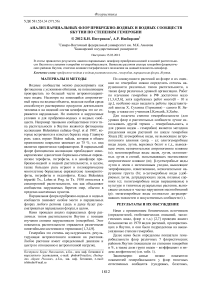

Получив различные показатели по степеням гемеробии парциальных флор (табл. 1), нами был подсчитан коэффициент корреляции между флористическими районами (табл. 2). Корреляционные плеяды представлены на рис. 1. Математическая статистика позволяет выявить сходства и различия между различными выборками и объектами по их признакам, опираясь на совокуп-ность показателей.

Таблица 1 . Показатели гемеробии парциальной флоры прибрежно-водной и водной растительности флористических районов Якутии

|

Флористические районы |

Всего видов |

& |

Показатели степени гемеробии |

CQ О CQ X S VO о о о ° « ^ |

5-я о s ” s 3 1 н о e-e Cd У 0х |

Я и s о и s |

||||||

|

a |

o |

m |

b |

c |

p |

t |

||||||

|

Арктический |

96 |

абс |

82 |

63 |

34 |

12 |

3 |

2 |

0 |

91,3 |

8,7 |

9,5 |

|

% |

85,4 |

65,6 |

35,4 |

12,5 |

3,1 |

2,1 |

0 |

|||||

|

Оленекский |

89 |

абс |

63 |

75 |

39 |

14 |

4 |

2 |

0 |

89,8 |

10,2 |

11,3 |

|

% |

70,8 |

84,3 |

43,8 |

15,7 |

4,5 |

2,2 |

0 |

|||||

|

Колымский |

110 |

абс |

76 |

88 |

49 |

16 |

4 |

2 |

0 |

90,6 |

9,4 |

10,3 |

|

% |

69,1 |

80,0 |

44,5 |

14,5 |

3,6 |

1,8 |

0 |

|||||

|

Яно-Индигирский |

114 |

абс |

79 |

95 |

52 |

17 |

4 |

2 |

0 |

90,8 |

9,2 |

10,2 |

|

% |

69,3 |

83,3 |

45,6 |

14,9 |

3,5 |

1,8 |

0 |

|||||

|

ЦентральноЯкутский |

131 |

абс |

70 |

120 |

69 |

25 |

7 |

2 |

0 |

88,4 |

11,6 |

13,1 |

|

% |

53,4 |

91,6 |

52,7 |

19,1 |

5,3 |

1,5 |

0 |

|||||

|

Алданский |

137 |

абс |

82 |

119 |

66 |

21 |

6 |

2 |

0 |

90,2 |

9,8 |

10,9 |

|

% |

59,9 |

86,9 |

48,2 |

15,3 |

4,4 |

1,5 |

0 |

|||||

|

Верхнеленский |

133 |

абс |

72 |

117 |

64 |

23 |

6 |

1 |

0 |

89,4 |

10,6 |

11,9 |

|

% |

54,1 |

88,0 |

48,1 |

17,3 |

4,5 |

0,8 |

0 |

|||||

Рис. 1. Корреляционные плеяды парциальных флор прибрежно-водных и водных сообществ флористических районов Якутии (нумерация соответствует номерам в табл. 2).

Таблица 2 . Коэффициенты корреляции парциальных флор прибрежно-водных и водных сообществ

|

Флористические районы Якутии |

я о О у К -^ |

я и О И О о |

я и и ц о « |

5S g 1=1 S ьч |

я О t^ 6 |

5S 1=1 |

я X |

|

1. Арктический |

1,0 |

||||||

|

2. Оленекский |

0,958 |

1,0 |

|||||

|

3. Колымский |

0,961 |

0,999 |

1,0 |

||||

|

4. Яно-Индигирский |

0,954 |

1,000 |

1,000 |

1,0 |

|||

|

5. Центрально-якутский |

0,861 |

0,969 |

0,968 |

0,973 |

1,0 |

||

|

6. Алданский |

0,911 |

0,990 |

0,990 |

0,993 |

0,994 |

1,0 |

|

|

7. Верхнеленский |

0,881 |

0,979 |

0,977 |

0,982 |

0,999 |

0,997 |

1,0 |

Tree Diagram for Variables Complete Linkage Euclidean distances

Алданский Централь но-Я кутский Я но-Индигирский Арктический Верхнеленский Колы мский Оленекский

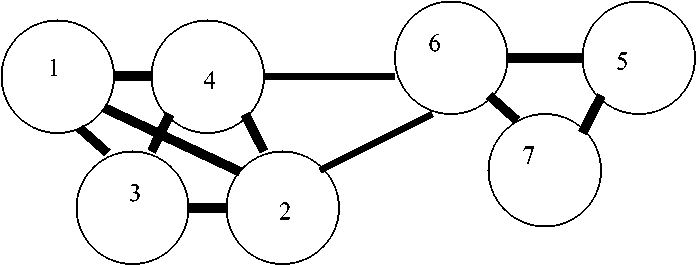

Рис.2 . Дендрограмма кластерного анализа парцильных флор прибрежно-водной и водной растительности флористических районов Якутии

Как видно из табл.2 и рис. 1 выявленные выше закономерности изучаемых флор достаточно хорошо видны и по коэффициентам корреляции. Опять же четко выделяются 2 группы флористических районов - северных (арктический, оленекский, яно-индигирский, колымский) и южных (центральноякутский, алданский, верхнеленский). Алданский район имеет особое место в системе флор и как бы «соединяет» северные и южные районы.

Нами также был проведен кластерный анализ и построена в программе Statistica дендрограмма изучаемой флоры (рис.2). Опять же видно, что выделяются северные и южные районы, а также что верхнеленский и центральноякутский районы имеют более сильные связи между собой, чем с алданским.

Таким образом, ценофлора прибрежно-водной и водной растительности изучаемого региона, несмотря на наличие большого числа видов с широкими типами ареалов, широкими показателями по различным экологическим факторам, подчиняется общегеографическим, пространственным закономерностям, определяется температурными фактором.

Список литературы Анализ парциальных флор прибрежно-водных и водных сообществ Якутии по степеням гемеробии

- Горчаковский П.Л. Антропогенная трансформация и восстановление продуктивности луговых фитоценозов. Екатеринбург, 1999. 192 с.

- Захарова В.И., Кузнецова Л.В., Иванова Е.И. и др. Разнообразие растительного мира Якутии. Новосибирск: Наука, 2005. 320 с.

- Ильминских Н.Г. Флорогенез в условиях урбанизированной среды (на примере городов Вятско-Камского края)//Автореф. дисс. … докт.биол.наук. Санкт-Петербург, 1993. 35 с.

- Ишбирдина Л.М. Эколого-биологическая характеристика флоры и растительности города Уфы и их динамика за 60-80 лет: Автореф. дисс. …канд. биол. наук. Днепропетровск, 1992. 16 с.

- Ишмуратова М.М., Ишбирдин А.Р., Суюндуков И.В. Использование показателей гемеробии для оценки уязвимости некоторых видов орхидей южного Урала и устойчивости растительных сообществ//Биологический вестник, 2003. т.7, № 7. С.33-36.

- Суюндуков И.В.Устойчивость некоторых видов семейства Orchidaceaeк антропогенным воздействиям на Южном Урале//Известия Самарского научного центра РАН, 2011, т.13, № 5 (3). с. 108-112

- Троева Е.И., Зверев А.А., Королюк А.Ю., Черосов М.М. Экологические шкалы флоры и микобиоты Якутии//Флора Якутии: географические и экологические аспекты/Отв. ред. к.б.н. Егорова А.А. Новосибирск: Наука, 2010. с. 114-150

- Frank D., Klotz S. Biologisch-oekologische Daten zur Flora DDR. Martin-Luther-Universitaet, Halle -Wittenberg, 1990.

- Klotz S. Die ruderalgesselschaften eines neubaugebietes -ihre verbeitung und kombination//Acta bot. Slov. Acad. Sci. Slovacae. 1984. Ser.A. №.1. S. 111-125.

- Kunick D. Zonietung des Stadtgebietes von Berlin (West). Ergebnisse Floristischer Untersuchung//Gen. Schriftenr. d.Fachber. Landschaftsentwicklung u.Umweltforsch. 1982, 14. S. 1-164.