Анализ переходности частей речи в различных типах языков в аспекте психолингвистики на материалах русского и китайского языков

Автор: Цзин Байлян

Журнал: Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: Лингвистика @vestnik-susu-linguistics

Рубрика: Структура языка и языковые категории

Статья в выпуске: 3 т.22, 2025 года.

Бесплатный доступ

Работа посвящена анализу переходности частей речи в русском и китайском языках с учётом психолингвистического подхода. Исследование фокусируется на влиянии лингвистических различий на психологические процессы восприятия и понимания языка носителями различных языков. Русский язык как флективный использует грамматические изменения для выражения синтаксических отношений, в то время как китайский язык, являясь изолирующим, опирается на порядок слов и контекст. Важным является определение сходств и различий между этими языками в контексте перехода частей речи. Работа включает анализ механизмов, с которыми сталкиваются носители данных языков при обработке информации. Результаты исследования могут способствовать углублению нашего понимания взаимосвязи между структурами языков различных типов.

Переходность частей речи, языковое сознание, русский язык, китайский язык

Короткий адрес: https://sciup.org/147252056

IDR: 147252056 | УДК: 81'42 | DOI: 10.14529/ling250308

Текст научной статьи Анализ переходности частей речи в различных типах языков в аспекте психолингвистики на материалах русского и китайского языков

Язык - важнейшее средство коммуникации, которое передаёт не только информацию, но и культуру, мысли и познание. В исследованиях языка класс слов является значимой проблемой, которую невозможно игнорировать. Исследование классов слов было начато учёными ещё во времена Аристотеля в Древней Греции. К настоящему времени лингвистическое знание прояснило многие вопросы, связанные с классами слов, однако некоторые из них до сих пор требуют обсуждения, и одним из таких вопросов является явление перехода частей речи. Общеизвестно, что как грамматические выражения, так и морфологические признаки слов в китайском и русском языках существенно различаются. Китайский язык является изолирующим и в большей степени опирается на порядок слов в предложении, в то время как морфология слов не даёт чётких различий по грамматическим категориям. С другой стороны, русский язык относится к флективным языкам, которые характеризуются обилием морфологических изменений. Даже при изменении порядка слов в предложении грамматическая функция слов и выражение их значений остаются неизменными. Нельзя отрицать, что как в китайском, так и в русском языках существует явление перехода частей речи, когда одно и то же слово может принадлежать к нескольким классам в зависимости от его грамматической функции, независимо от того, богат или беден язык морфологическими изменениями. В XX веке на анализ проблем классов слов оказал влияние «Курс общей лингвистики» Фердинанда де Соссюра, рассматриваемый с позиций структурализма. В рамках этого подхода части речи трактуются как структурная грамматическая классификация слов, основанная на их грамматических особенностях. Согласно грамматико-структурному подходу, класс слов представляет собой грамматическую классификацию слов. Таким образом, слово должно принадлежать к определённому классу, который может быть разработан в рамках структурализма. Структурализм является эффективным методом объяснения системы частей речи в языках с богатой морфологической вариативностью. Критерий комплексного деления, отстаиваемый В.В. Виноградовым, является тем критерием деления слов, с которым сегодня согласны большинство ученых, и он хорошо разделяет слова.

Однако остаются явления, которым труднее дать адекватное объяснение с позиций структурализма. Например, фразы «богатый человек любит пить чай» и «богатый любит пить чай»: к какой категории частей речи в конечном итоге следует отнести слово «богатый» - к прилагательному или существительному? Каковы его внутренние механизмы? Аналогичный феномен перехода частей речи можно наблюдать и в китайском языке. Например, слово «наука (科学)»: в контексте фразы «наука является одной из важнейших движущих сил общественного развития (Й^1?1ж^Й^81ЙЙ^1)» и «учёные всю жизнь занимаются научными исследованиями (^Kn^lffl^f^^ifl^)» слово «наука» может иметь различные грамматические функции. В данном примере мы видим явление перехода частей речи, где слово «наука» должно быть классифицировано как прилагательное или существительное? С точки зрения структурализма это явление не обладает достаточной внутренней объяснительной силой, что свидетельствует о том, что системоцентричный подход не в состоянии полностью объяснить феномен партитивных категорий слов. В то время как с позиции антропоцентричного подхода феномен перехода частей речи тесно связан с процессами мышления и психической деятельности человека, включающих абстракцию понятий и их организацию. Эти процессы, которые осмысливают и систематизируют информацию, превращают восприятие и опыт внешнего мира в понятия. Слова как символы языка служат для отображения этих понятий. Человеку необходимо переводить абстрактные понятия в языковые символы для общения и обмена ими с другими людьми. Такое отображение понятий и символов является основой для создания слов, иными словами, явление перехода частей речи связано с языковым сознанием человека. Если расширить перспективу исследования феномена перехода частей речи, переходя от системоцентричного подхода к антропоцентричному, и проанализировать его с психолингвистической точки зрения, можно выявить больше объяснений этого явления.

Подводя итог, можно утверждать, что в данной работе рассматриваются следующие вопросы, преимущественно с позиции психолингвистического подхода: является ли явление перехода частей речи в русском и китайском языках случайным или универсальным? Если явление перехода частей речи в этих языках является универсальным, каковы его внутренние механизмы? Русский и китайский языки существенно различаются в выражении грамматических структур и форм слов. Какие факторы приводят к возникновению этого явления?

Краткий обзор о явлении перехода в русском и китайском языках

Изучение явления переходности в русском языке было отмечено в исследованиях XIX века и было определено как лингвистический термин с XX века [2, с. 13]. Теория переходности, уходящая корнями в структурно-семантическую область, сохраняет преемственность классической лингвистической мысли на современном этапе. По мнению В.В. Бабайцевой, она возникла после классификации двух типов переходных явлений: трансформационных (диахронических), представляющих собой этапы естественной эволюции, и контаминационных (синхронических), служащих индикаторами языковой интерстициальности [3]. Впоследствии были введены понятия диахронической и синхронической переходности. Диахроническая переходность отражает историческое развитие языковых систем и их элементов, заключая в себе эволюционные процессы [2, с. 22]. Синхроническая переходность определяется как форма «переходности в современной языковой системе, при которой связи и взаимодействия между оппозиционными центральными (типовыми) категориями, типами, вариантами, классами и т.п. создают зону синкретизма с периферийными и промежуточными звеньями» [2, с. 27]. Таким образом, можно утверждать, что это явление представляет собой историческое развитие переходности, трактуя его не только как процесс, но и как статус языковой единицы [10]. Понятие диахронической переходности получило признание среди определённых лингвистов, в то время как вопрос о синхронической переходности остаётся актуальным.

Например, А.М. Пешковский отмечал: «Когда переход происходит на наших глазах, когда длительный процесс перехода охватывает переживаемую нами эпоху, мы озадачиваемся классификацией слова» [11, с. 142–143]. Взаимосвязь диахронической и синхронической переходности иллюстрируется словами В.В. Виноградова: «В живом языке ... нет идеальной системы с едиными, чёткими и глубокими границами между различными типами слов. Грамматические факты перемещаются и переходят из одной категории в другую, часто по-разному присоединяясь к разным категориям» [5, с. 45–46]. Как подчеркивал А.Ф. Лосев, все реальные и жизненные смыслы в языке и речи неизбежно сползают и переходят друг в друга. Богатство языка и речи можно оценить в полной мере, только если не забывать о непрерывных переходах между различными категориями [9]. Итак, мы видим, что в лингвистике постепенно сформировалось представление о динамическом характере языковой системы.

В русском языке систематическое изучение синхронной переходности и синкретизма в грамматике было представлено в монографии В.В. Ба-байцевой «Явления переходности в грамматике русского языка». В этой работе переходность определяется как «явление в языке, связывающее языковые факты в стройную систему, отражающее их взаимосвязь и взаимодействие и тем самым обеспечивающее возможность преобразований» [3, с. 21], где «переходность» имеет два значения: как процесс преобразования (трансформаций), так и наличие соединительных связей между противоположными типами классификации (синкретизм).

Таким образом, в русском языке выделяются два подхода к образованию синкретичных слов (и две формы переходов): коллективный и индивидуальный. При коллективном подходе возникают новые классы слов или части речи, а при индиви дуальном конкретные слова изменяют и расширя- 56

ют существующие части речи или категории слов. Первый подход, имеющий историческую основу, предполагает длительное развитие новых классов слов или частей речи в результате взаимодействия двух или более исходных частей речи. Примерами такого процесса являются числительные, причастия, слова категории состояния и так далее.

Второй подход предполагает переход отдельных слов из одной части речи или морфологической категории в другую. Хотя количество таких слов может быть различным, исходная часть речи или категория в языке всё же существует. В этом случае исходная лексема разделяется на две формы, каждая из которых выполняет свою функцию: одна приобретает признаки другой части речи, а другая сохраняет свою функцию в рамках исходной части речи.

Начало изучения явления трансформации частей речи в китайском языке положил Ма Цзянь-чжун в своей работе «Объяснение правил письменного языка господина Ма», написанной им в 1898 году. Эта книга стала основополагающей для изучения классов слов последующими поколениями. Кроме того, на заре XX века части речи китайского языка вызвали значительный интерес в научной среде, породив множество исследований. Несмотря на многочисленные дискуссии учёных по поводу феномена трансформации частей речи в китайском языке, до сих пор не найден баланс между понятиями «слова обладают определёнными классами» и «классы занимают определённые позиции». То же самое можно сказать и о «принципе упрощения» и «принципе расширенной регуляции». По вопросу о партитивных словах до сих пор существуют различные мнения.

Китайские учёные обычно сходятся во мнении, что китайские слова не имеют богатых морфологических форм, и в результате многие из них обладают грамматической многофункциональностью, образуют синкретичные слова (синкретизм). На практике придерживаются «принципа упрощения», означающего, что необходимо использовать как можно меньше гибридных категорий. Как отмечают в работе Лу Шусян и Чжу Дэси, слово изначально принадлежит к одному классу, это его сущность, в определённом контексте оно может принадлежать к другому классу, это его изменчивость, и именно это называется переходом части речи [24]. Чжан Цзябин утверждает, что слова с несколькими функциями должны обладать несколькими категориями частей речи [26]. Ху Юшу считает, что слова с переходными свойствами означают, что в определённом контексте слово обладает характеристиками слов из категории А, но не обладает характеристиками слов из категории Б, а в другом контексте – наоборот, обладает характеристиками слов из категории Б, но не обладает характеристиками слов из категории А [25]. Несмотря на согласие с концепцией пере- ходности или синкретичных слов, точное определение ещё остаётся спорным.

Чжу Дэси в своём исследовании утверждает, что важнейшей характеристикой китайского языка является то, что части речи в китайском языке не соотносятся один к одному с синтаксическими элементами [27]. При рассмотрении частей речи в большинстве китайских исследований обычно придерживаются принципа упрощения. Ван Рен-цян и Чжоу Юй считают, что принцип упрощения нарушает основное определение слов с переходными свойствами, неправильно использует закон противоречия и нарушает закономерность положительной корреляции переходных свойств с частотой употребления [21].

Для решения проблем, связанных с классом китайских слов, особенно с явлением переходности частей речи, ряд учёных предложили инновационные теории. К типичным теориям относятся модель «включения существительных в глаголы» Шэня Цзясяна и теория «двухуровневой категоризации слов» Ван Реньчана [22].

Модель «включения существительных в глаголы» утверждает, что индоевропейские языки следуют разделённой модели, в то время как китайский язык основан на отношении включения, то есть прилагательные в китайском языке включаются в глаголы, а глаголы, в свою очередь, включаются как подкатегории в существительные. Эта теория сотрясла традиционную лингвистическую теорию китайского языка, и многие учёные признали ценность и пояснительные возможности модели «включения существительных в глаголы» с разных точек зрения. Однако эта теория также столкнулась с сомнениями и критикой. Например, Лу Цзяньмин указал на то, что модель «включения существительных в глаголы» не способна раскрыть истинные особенности грамматики китайского языка и сущность частей речи, она не может конкретно определить стандарты для категоризации реальных слов китайского языка и решить все сложности исследования грамматики китайского языка [23].

Теория «двухуровневой категоризации слов», основанная на комплексной системе адаптивной лингвистической парадигмы и методах лингвистического корпусного анализа, направлена на более глубокое исследование явления категоризации слов в современном китайском языке и других аналитических языках. Эта теория исходит из двух видов существующих состояний: общего словаря на уровне языковой общности (далее называемого обобщающими словами) и различных синтаксических позиций на уровне речи (далее называемых примерами слов). Она утверждает, что процесс категоризации слов происходит на двух уровнях. Первый уровень – это категоризация примеров слов, который отражает процесс выражения речевых актов, таких как обозначение, утверждение, модификация и другие. Второй уровень – это кате- горизация обобщающих слов, которая отражает процесс самоорганизации речевого сообщества с акцентом на стратификацию и фазовые переходы.

Обобщающие слова изменяют свои словообразовательные характеристики в зависимости от повторного использования словесных образцов в речи, и явление перехода связано с частотой использования (включая частоту индивидуальных случаев и типов). Атрибут принадлежности обобщающих слов к определённой категории (одноклассовой или синкретичной) раскрывает потенциальную тенденцию их смысла, которая зависит от выражения словных образцов в синтаксисе с целью передачи свойства ограниченности в речевых актах. Однако на данный момент данная теория не получила широкого признания и требует дополнительного распространения и практической проверки [20].

Переход частей речи влечёт за собой сложные трансформации слов, приводящие к изменению их грамматических свойств и даже к переходу в другой класс слов. Эти процессы способствуют возникновению синкретизма, при котором слова в той или иной степени сочетают в себе признаки двух и более частей речи.

Следует отметить, что явление переходности частей речи происходит постепенно и последовательно. Слово теряет характеристики своей исходной части речи и приобретает характеристики своей целевой части речи. Тем не менее в некоторых случаях переход от одной части речи к другой может остаться незавершённым, даже если этот процесс уже начался.

В целом феномен перехода частей речи в русском и китайском языках как универсальное явление и вышеупомянутые исследовательские подходы сосредотачиваются на внутренней структуре языка и в основном проводят анализ с точки зрения грамматических особенностей, что позволяет более чётко описать такие трансформации. Однако анализ внеязыковых аспектов структуры языка остаётся относительно недостаточным. С позиции психолингвистики можно утверждать, что явление трансформации классов слов тесно связано с психологической деятельностью человека и языковым сознанием. В связи с этим мы попробуем проанализировать это явление с психолингвистической точки зрения.

Анализ явления перехода частей речи с позиции психолингвистики

Выделение частей речи в языковой коммуникации является фундаментальным вопросом распознавания частей речи, как утверждают вышеупомянутые ученые. Оно связано с классификацией тех или иных слов и остаётся лингвистической деятельностью, обусловленной субъективностью человека. Поэтому для всестороннего анализа перехода частей речи важно учитывать не только внутренние характеристики языка, но и рассмат- ривать его с точки зрения его создателей и пользователей – людей. Поскольку язык является средством человеческого мышления и коммуникации, а люди – его пользователями, необходимо понять их роль в этом явлении. Язык как совокупность универсальных значений не существует как идея, отделённая от материального мира. Скорее, он является выражением идеи, подобно нейрофизиологической структуре человеческого мозга. Поэтому процесс познания представляет собой единство трёх факторов: «идеальное непосредственно существует как форма (способ, образ) деятельности общественного человека» [7, с. 20].

Речевая деятельность охватывает не только психические аспекты внешних действий, но и преобразует внешнее поведение во внутренние когнитивные процессы. Термин «слово» уместен в данной концепции, поскольку оно становится частью взаимосвязанного поведения общества; индивидуальное социальное мастерство реализуется через социальные взаимодействия. Сам процесс мышления, а также средство, с помощью которого он осуществляется, т. е. язык, обладают гуманистической природой. Язык также является социальным результатом, возникающим в результате овеществления сущностных и психических способностей человека. С одной стороны, интеллектуальный труд по своей природе объективен, и высказывание представляет собой внешнюю лингвоматериальную форму человеческого мышления. С другой стороны, наличие этих элементов в языковой системе формирует сущностные свойства и возможности человеческой психики и влияет на языковой процесс. Речевая деятельность способна объективировать находящуюся в ней языковую форму. Таким образом, язык – это уникальный продукт коммуникативного обмена, а части речи как составляющие элементы языка, разумеется, тоже имеют такой характер.

Любая деятельность имеет определённую мотивацию, а именно конкретную мотивацию, являющуюся проявлением определённой потребности субъекта. Далее формируется внутренняя структура деятельности, состоящая из последовательности действий, составляющих её содержание. Это относительно автономный процесс, подчинённый цели сознания.

Поэтому мы утверждаем, что классификация частей речи осуществляется в рамках категоризации, а её целью является постижение грамматических свойств слов для их эффективного применения в коммуникативной деятельности. Явление перехода частей речи относится к сфере речевой деятельности в психолингвистике. Оно включает процесс приписывания определённому классу слов функций другого класса в определённых контекстах в ходе речевого общения, обусловленного стремлением говорящего эффективно передать свои мысли.

Однако результатом этой речевой деятельности является то, что слова, первоначально отне- сённые к одному классу, могут приобретать характеристики другого класса, что вызывает противоречие с исходной классификацией классов слов, определённой внутренней структурой языка, как вышеуказанный феномен перехода частей речи, о котором говорили такие учёные, как В.В. Бабайце-ва, Ху Юшу и другие.

С точки зрения психолингвистики, такое пересечение языка и мышления является результатом речевой деятельности человека, несмотря на противоречие с критериями классификации слов.

Классификация слов на части речи обусловлена тем, что человек воспринимает себя как центр внимания, обладает субъективной инициативой и своим восприятием объективного мира. Это достигается через ряд когнитивных процессов, таких как мышление, языковое сознание, восприятие, умственная деятельность, в результате чего и возникает классификация частей речи.

Э. Сепир отмечает: «Наша условная классификация по частям речи есть лишь смутное, колеблющееся приближение к последовательно разработанному инвентарю опыта» [14, с. 114].

В.М. Алпатов указывает, что «носители языка ощущают неоднородность слов, хранящихся в их памяти, и опознают их как принадлежащие к тем или иным группам – частям речи» [1, с. 164].

При изучении словораздела и переходности слов в рамках системоцентрической парадигмы основное внимание уделяется их грамматическим свойствам. Однако в рамках антропоцентрической парадигмы мы признаём, что язык создаётся людьми, и это проливает свет на проблемы, связанные со словами.

Люди способны создавать новые лексиконы и грамматики, отражающие потребности коммуникации, изменениями в обществе и историческим прогрессом. Грамматика является важным, но не единственным аспектом языка.

Грамматика возникает как побочный продукт речевого общения и устанавливает правила использования языка, но не выражает мысли.

Как А.А. Леонтьев отмечает: «Не грамматические категории сопутствуют значению части речи, а значение части речи возникает на основе этих категорий и сопутствует им...обобщённые семантические представления являются лингвистической функцией – эквивалентом грамматических классов в языковом сознании носителей языка» [8, с. 86].

Е.Ф. Тарасов, Н.В. Уфимцева также указывает, что знания, сформированные восприятием мира, «составляющие содержание неязыкового сознания, являются продуктом индивидуальной познавательной деятельности. Специфика этих знаний может быть препятствием для взаимопонимания, если они должны быть транслированы другому индивиду...» [18, с. 20].

О причине появления феномена переходности частей речи мы согласны с точкой зрения

А.Е. Супруна, согласно которой внешний мир ощущений сохраняется людьми в своём сознании в виде ментального лексикона, обрабатываемого через когнитивные процессы.

Однако словарный запас человека ограничен, и поэтому слова классифицируются на основе выделяющихся аспектов восприятия, что является результатом когнитивной деятельности. По экономическим принципам языкового общения и другим факторам люди иногда активируют другие характеристики слов, чтобы успешно и быстро завершить процесс общения, что приводит к результату, противоречащему изначальной классификации частей речи. Другими словами, это явление переходности частей речи.

Как пишет А.Е. Супрун, «слова, являющиеся, по соображениям лингвистов, подтверждаемым психологами и психофизиологами, теми языковыми единицами, которые хранятся в памяти, во многих (а может быть во всех) современных языках в той или иной мере специализацированы в своих грамматических функциях. Естественно поэтому предложить, что одно из членений тотального множества слов языка на подмножества для облегчения и ускорения их поиска в памяти основывается на этой грамматической специализации слов» [15, с. 208].

А.А. Потебня хорошо объясняет их: «…с следами ног, отпечатавшихся на песке; за ними можно следить, но это не значит, чтобы в них заключалась сама нога; в слове не заключается сама мысль, но отпечаток мысли» [13, с. 133–134].

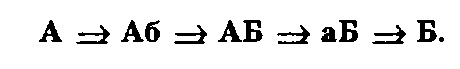

Вышеуказанный контент может помочь нам понять схему процесса перехода частей речи, предложенную В.В. Бабайцевой [2, с. 15] (рис. 1).

Рис. 1. Схема процесса перехода частей речи

-

В.В. Бабайцева привела примеры в стороне диахронной и синхронной.

Например, диахронные: 1) причастие древнерусского языка переходит в прилагательное как дремучий , висячий и т. д. 2) «причастие на -л краткой формой вошли в парадигму глагола со значением прошедшего времени» как пришёл , увидел и т. д. [2, с. 23].

Синхронные:

-

А: Всё окно запорошило снегом (местоимение).

Аб: Окно всё запорошило снегом (гибридное слов, совмещающее свойства местоимения-прилагательного и местоимения-наречия).

АБ: Окно всё запорошило снегом всё (место-имения-наречие, сохраняющее некоторые свойства местоимения-прилагательного).

аБ: Снег всё идёт (местоимение-наречия).

Б: Снег всё ещё идёт (местоимение-чистеца) [2, с. 32].

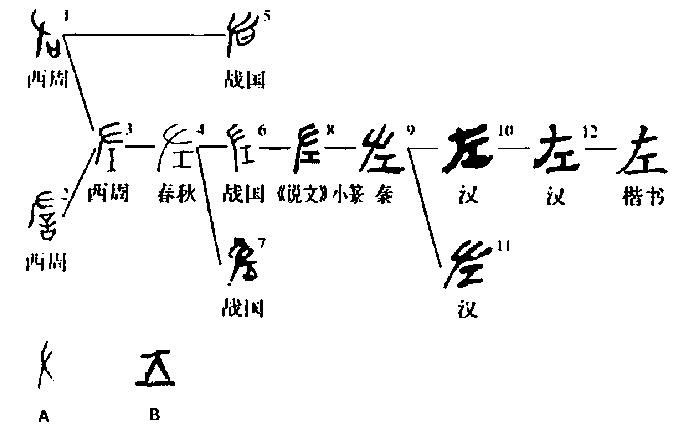

Из-за того, что китайский язык относится к изолирующему языку, такое явление (и диахрон-ное, и синхронное) можно одновременно найти в некоторых словах, например китайское слово 左 (см. таблицу).

Китайские иероглифы относятся к идеографическим символам. В начальных стадиях развития иероглифов по их форме можно понять их значение. В процессе эволюции их графического облика мы также можем наблюдать процесс перехода частей речи.

Переходность китайского слова 左

|

Примеры |

Значение |

Часть речи |

Состояние применения |

|

Диахронные |

|||

|

左 , 手相 左 助也(《说文 · 左部》) Помощь и поддержка с использованием рук. |

помогать; помощь |

глаг. |

– |

|

发闾 左 適戍渔阳(《陈涉世家》)。 Императорский двор призвал бедняков в гарнизон Юйяна. |

простолюдин; бедняк |

сущ. |

– |

|

非有罪 左 迁者罕 (« 送李渭赴京 师序 ») 。 Если это не считается властью за тяжкое преступление, то крайне редко кого-либо отправляют на понижение (в должности) в такие отдаленные и отсталые места. |

понижать в должности; понижение в должности |

глаг. |

– |

|

左 右或欲引相如去 (« 廉 颇蔺相如列传 ») 。 Охранники хотят отвести Линь Сянру на наказание. |

охранник; императорский телохранитель |

сущ. |

– |

|

синхронные |

|||

|

左 窗更明亮。 Левое окно светлее |

левый; левая сторона |

сущ. |

+ |

|

他们的意见相 左 。 Их мнения разошлись . |

Расходиться; наоборот |

прил. |

+ |

Рис. 2. Схема процесса эв о люции графического облика китайского слова 左

Его диахронный и синхронный процессы трансформации – на рис. 21.

Следовательно, мы можем считать, что восприятие и понимание человеком объективного мира многогранно: они хранятся в психологическом пространстве в виде психологической лексики и классифицируются по характерным особенностям восприятия. В ходе речевой коммуникации человек извлекает лексику в соответствии с конкретным контекстом и в определённых случаях активирует нетипичные черты лексических категорий, завершая процесс коммуникации. В результате некоторые слова выражают грамматические функции, выходящие за рамки их собственной категории. С грамматической точки зрения этот процесс является сменой частей речи, а с позиции психолингвистики мы рассматриваем его как взаимодействие мышления и языка.

Переходность частей речи тесно связана с языковым сознанием, поскольку сознание (языковое сознание) имеет языковую природу, «манифестирует» себя в языке. Язык, по идее Лейбница, является наилучшим отражением человеческой мысли. По мнению А.Н. Леонтьева, язык – это то, в чём и при помощи чего существует сознание общества. Языковые данные при этом играют решающую роль в выявлении фундаментальных моделей мышления у различных групп населения [4, с. 291–292].

«Процесс формирования языкового и неязыкового сознания лежит в основе процессов формирования общения, а с другой стороны, сам процесс формирования сознания возможен лишь в общении» [Н.В. Уфимцева, 2011, 19, с. 4].

Современные психолингвисты полагают, что понятия «сознание» и «картина мира» имеют тесную связь. Картина мира обязательно отражает национально-культурный отпечаток как «сумма ментальных значений, наиболее общих представлений о мире» [17, с. 72].

Картина мира является понятием с двойственной природой: с одной стороны, она включает субъективные элементы, такие как сознание, воля, а с другой стороны, содержит следы объективной жизнедеятельности, включая язык [12, с. 66]. «Каждый естественный язык… отражает определённый способ концептуализации мира, при этом значения, которые выражаются в языке, формируют единую систему взглядов, представляющую собой некую „коллективную философию“, которая „на-вязывается“ всем носителям данного языка в качестве обязательной» [6, с. 65].

Итак, мы согласны с мнением Е.Ф. Тарасова: «Языковая картина мира» – это представление о мире, знания о котором во внешней форме зафиксированы при помощи языковых и неязыковых знаков» [16, с. 7].

Таким образом, за процессом перехода частей речи, основанным на языковом сознании, могут стоять совершенно различные «картины мира» в русском и китайском языках.

Выводы

Переходность частей речи как универсальное явление в русском и китайском языках тесно связана с картиной мира и языковым сознанием. Переходность частей речи в разных языках отражает различные способы мышления и даёт важные подсказки для межкультурной коммуникации и взаимопонимания. Глубокое изучение переходности частей речи позволяет лучше понять взаимосвязь между языком и мышлением и расширить исследовательское поле психолингвистики. Настоящее исследование предос- тавляет материал для дальнейшего изучения взаимосвязи между переходностью частей речи, картиной мира и языковым сознанием. В будущем феномен переходности частей речи и его проявления в разных языках могут быть подробно проанализированы в ходе сопоставительных исследований языков и культур. Это позволит глубже раскрыть сложные взаимоотношения между языком и мышлением и даст больше возможностей для межкультурной коммуникации и научных исследований.