Анализ пигментов «кладов охры» из каповой пещеры

Автор: Пахунов А.С., Житенев В.С., Дэвлет Е.Г., Лофрументо К., Риччи М., Бекуччи М., Парфенов В.А.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Методы естественных науки экспериментальные исследования в археологии

Статья в выпуске: 245-2, 2016 года.

Бесплатный доступ

В работе представлены предварительные результаты анализа скоплений красочной массы, обнаруженных в нескольких залах Каповой пещеры, и двух капель краски, выявленной под панно с лошадьми и знаками в зале Хаоса. Для определения состава образцов использовались методы рамановской спектроскопии и сканирующей электронной микроскопии с рентгеновским микроанализом. Было показано, что капли являются следами современной краски. Образцы из культурных слоев разделяются на содержащие красную охру и крупнокристаллический гематит. Подобное различие было ранее отмечено нами и для образцов с рисунков. В дальнейшем это позволит установить более точную связь между материалами в культурных слоях и на стенах пещеры.

Верхний палеолит, капова пещера, пигменты, рамановскаяспектроскопия, сканирующая электронная микроскопия с рентгеновским микроанализом

Короткий адрес: https://sciup.org/14328371

IDR: 14328371

Текст научной статьи Анализ пигментов «кладов охры» из каповой пещеры

В культурных слоях разновременных палеолитических памятников пигменты обнаруживают в форме так называемых карандашей – фрагментов железо- или марганецсодержащих пород, которые использовались для получения порошкообразного пигмента ( Dayet et al. , 2013; 2014). Также встречаются необработанные фрагменты пород ( Roman et al ., 2015) и образцы порошкообразного пигмента ( Hensilwood et al ., 2011). Цвет находок варьирует в зависимости от состава – от черного и желтого, характерных для гётитсодержащих пород, до насыщенно-красного и серого с металлическим блеском, присущих гематиту. Промежуточные оттенки могли быть получены как посредством нагрева, так и путем подбора подходящего по оттенку природного материала ( Праслов , 1992; Rifkin , 2012).

Объекты изучения

В Каповой пещере на сегодняшний день зафиксировано несколько типов локализованных скоплений красочной массы и/или пигментов, которые можно дифференцировать по контексту расположения (функциональным и/или топографическим особенностям исследованных участков) и взаимосвязи с основными элементами археологического ансамбля памятника, а также по количеству пигмента и особенностям его распределения на открытой поверхности или в культурном слое (включая плотность, прокрашенность суглинка и т. д.).

К первому типу относятся крупные скопления красочной массы (более 1 кг пигмента), обнаруженные в культурных слоях, пункты распространения которых приурочены к местам художественной деятельности: находятся рядом с изображениями на стенах и сводах. Они представляют собой запасы краски (возможно, недоиспользованные?), предназначенные для нанесения изображений. Подобные скопления известны в залах Купольный и Рисунков.

Второй тип скоплений большого количества пигмента (более 1 кг) может рассматриваться как один из вариантов первого типа. Существенным отличием являются условия и характер расположения такого рода скоплений – на современной поверхности зала Хаоса между камнями и глыбами, где в связи с особенностями образования пещерных напластований осадконакопление со времени верхнего палеолита происходило часто очень медленно и/или неравномерно. Эти скопления также приурочены к местам интенсивной художественной деятельности.

Третий тип скоплений прочно связан со вторым. Это остатки крупных скоплений однородного пигмента, от которых к сегодняшнему дню сохранились только четко локализованные на крупных глыбах и камнях следы в виде интенсивной окрашенности (сохранившееся количество пигмента – до 50 г). Была ли масса краски полностью использована в древности или она исчезла в силу естественных причин – можно только гадать.

К четвертому типу следует отнести небольшие скопления пигмента – «кла-дики» (до 1 кг), которые встречены на современной поверхности камней в зале Хаоса и находятся, как правило, в относительном отдалении от стен с рисунками – до 10–15 м.

Три из четырех типов скоплений представляют собой достаточно плотную и однородную массу пигментов во влажном состоянии и рассыпчатую массу в сухом виде. Культурные остатки рядом практически отсутствуют. Однако на сегодняшний день известно два дополнительных типа скоплений пигментов, заметно отличающихся по своим характеристикам от вышеописанных.

В зале Рисунков открыто скопление пигмента на площади 0,15 м длиной и шириной до 0,07 м, с комками охры, фрагментами кальцитовых трубочек (более 600 экз.), дробленых кальцитовых натеков (более 1000 экз.) и т. д. Под стеной зала, в 3 м от скопления, были зафиксированы следы многочисленных капель краски. Подобного типа скопление зафиксировано впервые и выделено в отдельный – пятый – тип.

К шестому типу относятся т. н. палитры – среднего и малого размера плитки известняка с небольшим неравномерно распределенным слоем основного минерального пигмента (до 50 г) и других составляющих рецептуры краски на одной из поверхностей камня. Эти плитки были предназначены для смешивания ингредиентов перед непосредственным использованием краски для нанесения изображений. В большинстве случаев «палитры» зафиксированы хорошо спрятанными между крупных камней, а не в культурных слоях (Житенев, 2012).

В краткий обзор следов деятельности человека в Каповой пещере, связанной с пигментами в верхнепалеолитических художественных практиках, не включены следы капель рядом с настенными изображениями, остатки стертых рисунков и др. В целом, исходя из имеющихся на сегодняшний день данных, есть все основания уверенно говорить о широком спектре действий палеолитического человека с красочными материалами в Каповой пещере.

В Каповой пещере в результате раскопок В. Е. Щелинского в культурном слое в зале Знаков были обнаружены первые образцы пигментов разного оттенка, которые были описаны как «карандаши» ( Šcelinskij, Širokov , 1999. С. 83. Рис. 93). Анализ состава данных образцов в настоящей работе не проводился.

Впоследствии в зале Хаоса Ю. С. Ляхницким (2001 г.) и В. Г. Котовым (2003 г.) были обнаружены «палитры» – плиты известняка со следами краски на поверхности. Результаты анализа красочного материала с данных «палитр», а также образцов красок со сколов с композиции «Лошади и Знаки» в зале Хаоса показали неоднородность краски по элементному составу ( Котов и др. , 2004). Для анализа нами был использован красочный материал, оставшийся на камне после извлечения «Палитры № 1», – образец К020 (рис. 1, 1 ).

В результате проведения поисковых работ Южно-Уральской археологической экспедицией МГУ в Каповой пещере на полу в разных залах обнаружены скопления красочной массы разного оттенка, условно называемые «клады охры».

Скопление, выявленное в результате раскопок 2010 г. около глыбы с парциальной зооморфной фигурой в Купольном зале (образец К030, рис. 2, 1 ), также является источником значительного количества пигмента ( Житенев , 2012).

Первый «клад» был обнаружен на стыке камней в зале Хаоса в 2014 г. (образец К040, рис. 1, 2 ; 3, 1 ), его масса во влажном состоянии составляла более 400 г. Анализ материала данного клада позволил предположить использование природного гематита как основного компонента красочной массы ( Пахунов, Житенев , 2015).

Следующими находками являются скопления в зале Хаоса (образцы K050, рис. 1, 5 и K080-82), а также следы пигмента в культурном слое в зале Рисунков, которые были обнаружены в результате работ 2015 г. (образец К090). Также нами был проведен анализ двух следов красной краски, обнаруженных под панно «Лошади и Знаки» в зале Хаоса (образцы К070, рис. 1, 3 и К075, рис. 1, 4 ).

Методы

Для сравнительного анализа красочного материала использовались методы рамановской спектроскопии и электронной микроскопии с рентгеновским микроанализом.

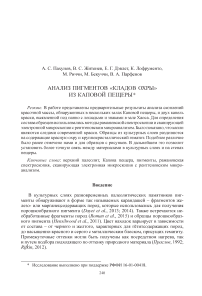

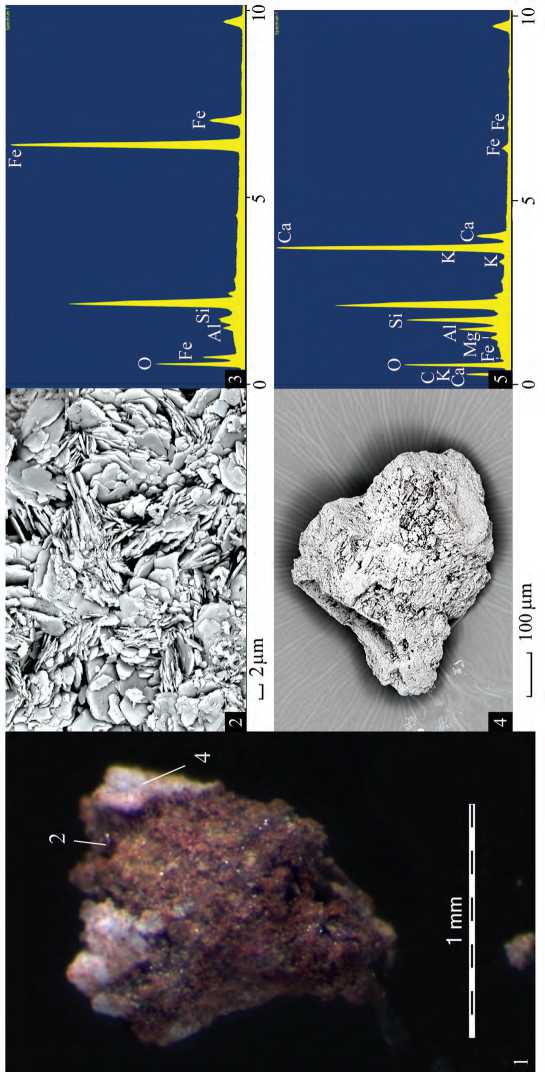

Рис. 1. Фотографии места отбора образцов

1 – К020; 2 – К040; 3 – К070; 4 – К075; 5 – К050

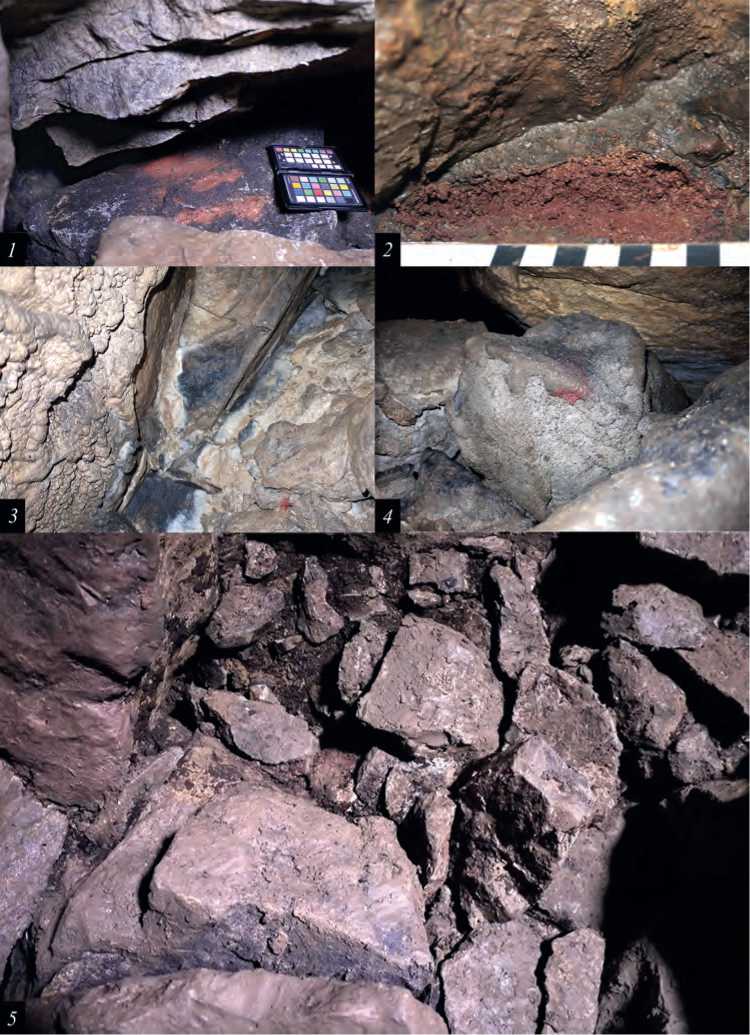

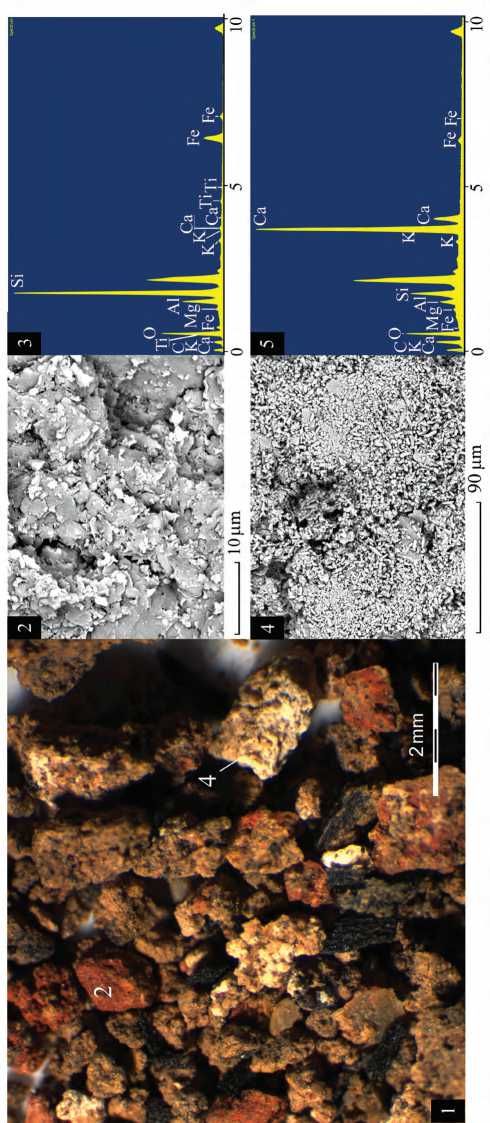

Рис. 2. Микрофотографии образцов

1 – К030; 2 – К040; 3 – рамановские спектры гематита: красный – образец К040, черный – образец К030. Спектры приводятся после нормализации без коррекции фона

Рамановские спектры были получены на лабораторном спектрометре Ren-ishaw RM2000 на микроскопе Leica DMLM с использованием диодного лазера с длиной волны излучения 785 нм. Для всех измерений использовался объектив с 50-кратным увеличением. Чтобы не допустить возможную трансформацию оксигидроксидов железа в результате теплового воздействия, уровень мощности излучения лазера на образце был ограничен величиной 500–600 мВт. Для анализа небольшой фрагмент образца помещался на предметное стекло и измельчался с использованием стального шпателя, а затем анализировался без дополнительной пробоподготовки. Исследование с использованием рамановской спектроскопии проводилось по гранту LENS002163.

Электронная микроскопия проводилась на микроскопе Zeiss Supra 40VP с приставкой для энергодисперсионного анализа Oxford Instruments X-Max. Съемка проводилась в диапазоне увеличений 35–40 000 после закрепления

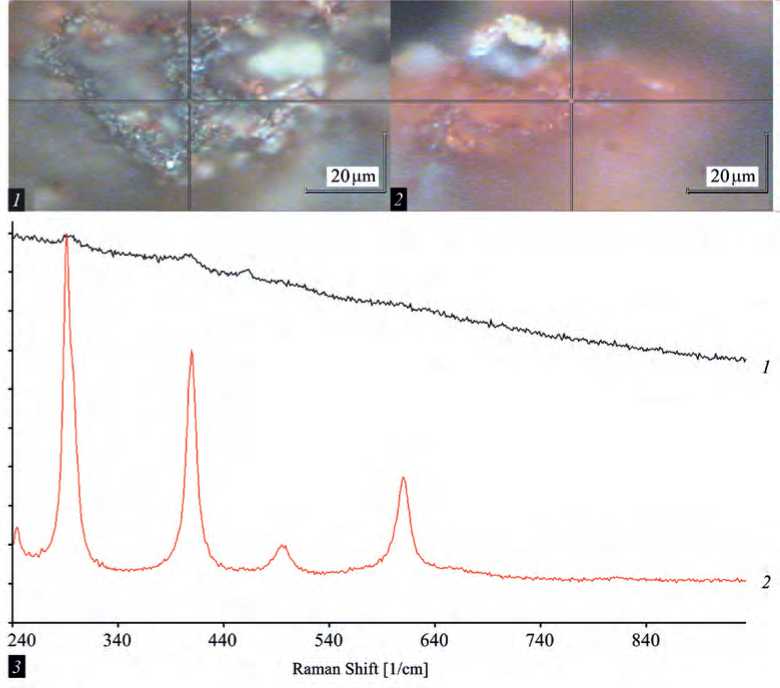

Рис. 3. Микрофотографии трех областей образца ( 1 , 2 , 3 ) и рамановские спектры ( 4 ) образца К020

Красный спектр (область 1) – хорошо закристаллизованный гематит, черный (область 2) и зеленый (область 3) – переходная фаза с различным соотношением гематита и гётита. Спектры приводятся после нормализации без коррекции фона микрообразца на углеродистом скотче и напыления 5 нм слоя золота. Анализ по площади осуществлялся при увеличениях 3500 и 6000. Исследование с использованием электронной микроскопии проводилось по гранту РГНФ 16-01-00418.

Результаты

Для большинства образцов пигментов из зала Хаоса характерно высокое содержание железа – более 20 ат. %. Цвет пигментов варьирует от насыщенного красного до серого и черного. Кристаллы гематита в них крупные с высокой степенью кристалличности. Структура некоторых кристаллов гематита слоистая. Рамановские спектры, полученные с таких кристаллов, отличаются высокой интенсивностью. Источником таких кристаллов являлся природный гематит.

Светло-красные пигменты, которые были обнаружены в Купольном зале и в зале Рисунков, содержат существенно меньше железа – до 5 ат. %. Размер частиц гематита в таких образцах небольшой – до 0,5 мкм. Вероятно, они представляют собой агрегаты более мелких частиц. Цвет частиц смещен в желтую область. Характерные максимумы на спектрах таких агрегатов относятся к гематиту, однако их интенсивность существенно ниже, чем в предыдущей группе пигментов. Это характерно для гематита с дефектной структурой, одним из ее признаков считается присутствие на рамановских спектрах пика вблизи 660 см-1, возникающей при тепловой обработке гётита ( Gialanella et al. , 2010). В то же время данная линия может появляться в результате формирования природного гематита в различных геохимических условиях ( de Faria et al. , 2011). При получении гематита путем нагревания сырья, содержащего гидроксиды железа, при температурах до 500–600 °С, в результате чего происходит полная дегидратация материала, дефектность также присутствует – нагрева до такой температуры недостаточно для восстановления структуры гематита ( de Faria, Lopes , 2007). В исследованных нами образцах пик вблизи 660 см-1 отсутствует, вместе с тем спектры отличаются не только меньшей интенсивностью, но также уширением линий гематита и существенной люминесценцией (рис. 4) ( Minitti et al. , 2005).

В образце К020 (связан с «Палитрой № 1») были обнаружены частицы гематита разной степени кристалличности, а также крупные частицы гёти-та черного цвета. Источниками такого рода частиц могут являться выходы железосодержащей руды, выявленные недалеко от пещеры. Принципиальная возможность получения материала с «Палитры № 2» из данной руды была показана при комплексном исследовании образцов, однако по результатам рентгеновской дифракции в образцах отсутствует гётит ( Подурец и др. , 2016). Это возможно объяснить неоднородностью материала на «палитрах».

С использованием метода рамановской спектроскопии было установлено, что образцы «капель» краски под панно «Лошади и Знаки» в зале Хаоса являются современными красками, содержащими синтетический органический пигмент красновато-оранжевого цвета. Отсутствие в образцах минерального пигмента было также подтверждено результатами элементного анализа по следовым количествам железа.

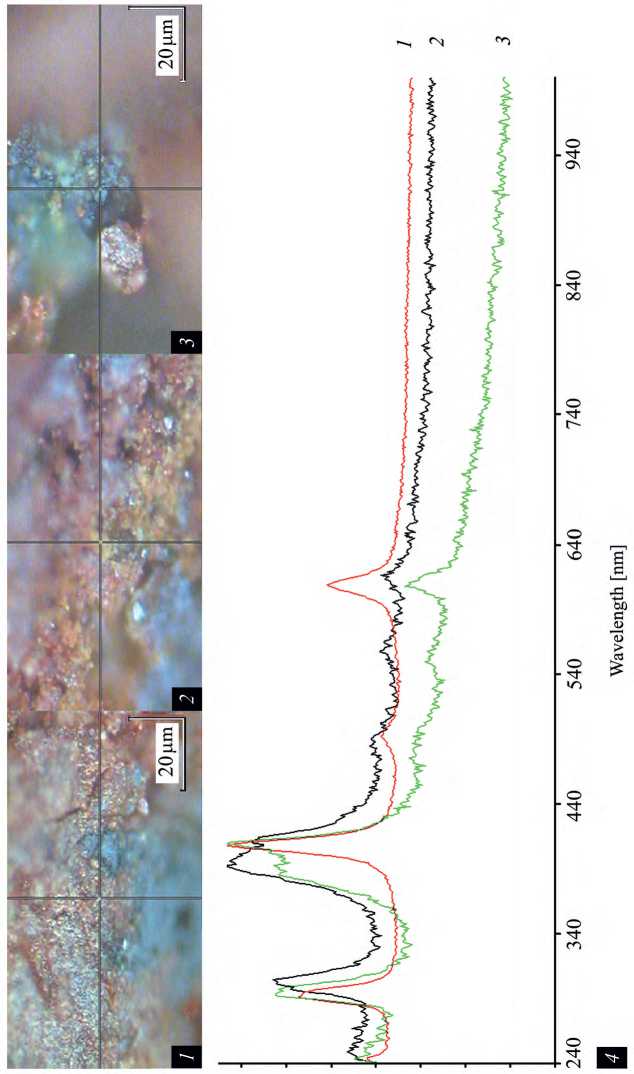

и результаты рентгеновского микроанализа красной и белой областей K040

4- 1 – фотография в видимом свете; 4- 2 – фотография в обратнорассеянных электронах области красного цвета; 4- 3 – спектр с области 4- 2 ; 4- 4 – фотография в обратнорассеянных электронах области белого цвета; 4- 5 – спектр с области 4

красной, белой и желтой областей образца K030

1 – фотография в видимом свете; 2 – фотография в обратнорассеянных электронах области красного цвета; 3 – спектр с области 2 ;

4 – фотография в обратнорассеянных электронах области белого цвета; 5 – спектр с области 4

Интерпретация

Основным вопросом, который ставится при анализе палеолитических красочных материалов, является технология их приготовления и особенности употребления. Это может быть не только художественная деятельность, но также и утилитарное использование. Под технологией мы понимаем процесс обработки сырья и внесения дополнительных компонентов, отсутствующих в сырье, что приводит к возникновению специфической рецептуры ( Clottes et al. , 1990; Clottes , 1993).

В Каповой пещере зафиксировано большое количество рисунков, оттенки красок которых различаются, что является свидетельством применения различных рецептур. Ранее было установлено, что одним из ключевых различий в составе красок является присутствие в них кристаллов гематита разного размера, а также различные количества глинистых компонентов и кварца ( Пахунов и др ., 2014).

Обнаруженные «клады» можно разделить на две принципиальные группы. К первой относятся образцы K040 (рис. 4, 2 ), K050, K080-82 из зала Хаоса, содержащие крупнокристаллический гематит. Ко второй – образцы K030 и K090, которые были получены в результате термической обработки. Образец К020 («Палитра № 2») может быть отнесен к обеим группам ввиду неоднородности состава красочного материала, в котором были обнаружены как хорошо закристаллизованный гематит, так и гематит с нарушенной структурой. В нем также присутствовали крупные черные частицы гётита природного происхождения и мелкие кристаллы желтого цвета, смешанные с красными кристаллами гематита, в спектрах которых одновременно отмечены линии гематита и гётита (рис. 5). Присутствие в одном микрообразце подобной смеси можно объяснить приготовлением краски из гётитсодержащей руды, которая подверглась сильному, но кратковременному нагреву, в результате которого на поверхности образовался гематит, а внутри остался неизмененный гётит.

Одной из особенностей красочной массы из зала Хаоса (образец К040) является включение в нее помимо глинистой части также и частиц кальцита с парал-лельно-шестоватой структурой, который не мог образоваться непосредственно в красочной массе, а только на стене пещеры или, в особых случаях, на поверхности камня на полу (рис. 3, 4 ).

Выводы

Были проанализированы 10 образцов пигментов из 8 пунктов внутри пещеры. По характеристикам кристаллов гематита, который является окрашивающим компонентом во всех образцах, их возможно разделить на две группы: для приготовления красочной массы в первой из них использовался природный гематит, который затем смешивался с глиной и, возможно, с кальцитом, а затем измельчался. Для приготовления материала второй группы использовался гематит, полученный путем термической обработки гётитсодержащей руды. Эти данные согласуются с результатами анализа пигментов, которыми выполнены изображения в пещере, поэтому дальнейшее археологическое изучение их контекста позволит получить новую информацию об особенностях художественной деятельности в Каповой пещере.

Список литературы Анализ пигментов «кладов охры» из каповой пещеры

- Житенев В. С., 2012. Новые исследования свидетельств художественной деятельности в Каповой пещере//КСИА. Вып. 227. С. 304-313.

- Котов В. Г., Ляхницкий Ю. С., Пиотровский Ю. Ю., 2004. Методика нанесения и состав красочного слоя рисунков пещеры Шульган-Таш (Каповой)//Уфимский археологический вестник. Вып. 5. С. 65-71.

- Пахунов А. C., Житенев В. C., 2015. Результаты естественнонаучных исследований скопления красочной массы: новые данные о рецептуре изготовления красок в Каповой пещере//Stratum plus. № 1: Время первых художников. С. 125-135.

- Пахунов А. С., Житенев В. С., Брандт Н. Н., Чикишев А. Ю., 2014. Предварительные результаты комплексного исследования красочных пигментов настенных изображений Каповой пещеры//Вестник археологии, антропологии и этнографии. № 4. С. 4-15.

- Подурец К. М., Калоян А. А., Котов В. Г., Грешников Э. А., Головкова Е. А., Велигжанин А. А., Шушунов М. Н., 2016. Исследование красителя палитры из пещеры Шульган-Таш и реконструкция технологии его изготовления//Древние святилища: археология, ритуал, мифология: материалы Междунар. науч. симп. (Бурзянский р-н респ. Башкортостан, 17-20 июня 2015 г.)/Ред. Ф. Г. Хисамитдинова. Уфа: ИИЯЛ УНЦ РАН. С. 126-132.

- Праслов Н. Д., 1992. Использование красок в палеолите//КСИА. Вып. 206. С. 95-100.

- Clottes J., Menu M., Walter Ph., 1990. La préparation des peintures magdaléniennes des cavernes ariégeoises//Bulletin de la Société Préhistorique Française. Vol. 87, no. 6. P. 170-192.

- Clottes J., 1993. Paint analyses from several Magdalenian caves in the Ariege region of France//Journal of Archaeological Science. Vol. 20. №. 2. P. 223-235.

- Dayet L., d’Errico F., Garcia-Moreno R., 2014. Searching for consistencies in Châtelperronian pigment use//Journal of Archaeological Science. Vol. 44. P. 180-193.

- Dayet L., Texier P. J., Daniel F., Porraz G., 2013. Ochre resources from the Middle Stone Age sequence of Diepkloof Rock Shelter, Western Cape, South Africa//Journal of Archaeological Science. Vol. 40, no. 9. P. 3492-3505.

- De Faria D. L. A., Lopes F. N., 2007. Heated goethite and natural hematite: Can Raman spectroscopy be used to differentiate them?//Vibrational Spectroscopy. Vol. 45, no. 2. P. 117-121.

- De Faria D. L. A., Lopes F. N., Souza L. A. C., Branco H. D. de O. C., 2011. Análise de pinturas rupestres do Abrigo do Janelão (Minas Gerais) por microscopia raman//Química Nova. Vol. 34, no. 8. P. 1358-1364.

- Gialanella S., Girardi F., Ischia G., Lonardelli I., Mattarelli M., Montagna M., 2010. On the goethite to hematite phase transformation//Journal of Thermal Analysis and Calorimetry. Vol. 102, iss. 3. P. 867-873.

- Henshilwood C. S., d’Errico F., van Niekerk K. L., Coquinot Y., Jacobs Z., Lauritzen S.-E., Menu M., García-Moreno R., 2011. A 100,000-Year-Old Ochre-Processing Workshop at Blombos Cave, South Africa//Science. Vol. 334, iss. 6053. P. 219-222.

- Minitti M. E., Lane M. D., Bishop J. L., 2005. A new hematite formation mechanism for Mars//Meteoritics & Planetary Science. Vol. 40, no. 1. P. 55-69.

- Rifkin R. F., 2012. Processing ochre in the Middle Stone Age: Testing the inference of prehistoric behaviours from actualistically derived experimental data//Journal of Anthropological Archaeology. Vol. 31, iss. 2. P. 174-195.

- Román R. S., Bañón C. B., & Ruiz M. D. L., 2015. Analysis of the red ochre of the El Mirón burial (Ramales de la Victoria, Cantabria, Spain)//Journal of Archaeological Science. Vol. 60. P. 84-98.

- Šcelinskij V. E., Širokov V. N., 1999. Höhlenmalerei im Ural: Kapova und Ignatievka; Die altsteinzeitlichen Bilderhöhlen im südlichen Ural. Thorbecke: Sigmaringen. 171 S.