Анализ почвенного покрова России по карте масштаба 1 : 2.5 млн с использованием новой классификации: отделы почв и их площади

Автор: Конюшков Д.Е., Ананко Т.В., Герасимова М.И., Савицкая Н.В., Чуванов С.В.

Журнал: Бюллетень Почвенного института им. В.В. Докучаева @byulleten-esoil

Рубрика: Статьи

Статья в выпуске: 112, 2022 года.

Бесплатный доступ

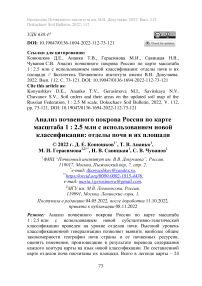

Анализ почвенного покрова России по карте масштаба 1 : 2.5 млн с использованием новой субстантивно-генетической классификации проведен на уровне отделов почв. Высокий уровень классификационной генерализации позволяет выявить наиболее общие закономерности географии почв страны и ее почвенных ресурсов, оценить изменения, произошедшие в результате перевода содержания каждого контура карты на язык новой классификации. По составленной карте отделов почв посчитаны их площади. Всего в легенде карты - 24 отдела: 21 отдел природных почв и 3 отдела антропогенно-преобразованных почв (агроземы, торфоземы, стратоземы). Отделы агроабраземов, хемоземов и турбоземов, выделенные в классификации, на карте не представлены. Как и на большинстве карт, отчетливо видны зональные закономерности почвенного покрова на Восточно-Европейской равнине и его высокая литогенная мозаичность в Средней и Восточной Сибири. В новой легенде появились ранее не выделявшиеся почвы: криоземы, криометаморфические и гидрометаморфические, литоземы, криоабраземы, криотурбоземы, урбостратоземы, органо-аккумулятивные. Преобладают почвы, характерные для гумидных условий: альфегумусовые (319.2 млн га или 19% от общего земельного фонда страны), глеевые (223.9 млн га, 13%), текстурно-дифференцированные (190.8 млн га, 11%) и торфяные (143.5 млн га, 8%), занимающие в совокупности более половины территории России. Аккумулятивно-гумусовые почвы, наиболее пригодные под пахотные угодья, занимают 103.6 млн га (6%). Значительные площади занимают почвы отдела криоземов (111.4 млн га), а также группы “метаморфических” отделов (железисто-метаморфические - 92.7 млн га, структурно-метаморфические - 47.3 млн га, палево-метаморфические - 12.8 млн га, гидрометаморфические - 4.3 млн га, криометаморфические - 3.4 млн га), что соответствует огромной территории континентальных районов со сбалансированными условиями увлажнения. Самостоятельно отражены почвы с ограниченными возможностями использования в сельском хозяйстве (литоземы, слаборазвитые), но играющие важную биосферную роль и нуждающиеся в охране.

Почвенная карта России, площади почв, классификационная генерализация, преобладающие почвы, сопутствующие почвы, непочвенные образования

Короткий адрес: https://sciup.org/143179660

IDR: 143179660 | УДК: 638.47 | DOI: 10.19047/0136-1694-2022-112-73-121

Текст научной статьи Анализ почвенного покрова России по карте масштаба 1 : 2.5 млн с использованием новой классификации: отделы почв и их площади

В Почвенном институте ведется работа по созданию новой цифровой модели почвенного покрова России на основе Почвенной карты РСФСР (ПКРФ) масштаба 1 : 2.5 млн под редакцией В.М. Фридланда (Почвенная карта РСФСР, 1988; Савин и др., 2017) . Первый этап включает интерпретацию содержания и легенды базовой карты в представлениях и номенклатуре “Классификации и диагностики почв России” (2004) , уточнение состава почвенного покрова (без изменения границ контуров), введение в содержание карты антропогенно-преобразованных почв, отсутствующих на исходной карте (Ананко и др., 2017; Конюшков и др., 2020) . На следующем этапе карта используется для создания цифровой модели почвенного покрова России c разрешением 500 м методами цифровой почвенной картографии (Zhogolev, Savin, 2020; Zhogolev, 2021) .

Проведенная корректировка содержания ПКРФ изменила представление о почвенном покрове и почвенных ресурсах России. В статье этот вопрос рассматривается на уровне отделов почв – групп почв второго таксономического уровня (после стволов), характеризующихся наличием общего диагностического горизонта или сходного типа строения профиля. Всего в классификации выделяется 27 отделов, в том числе 5 отделов, объединяющих сильно измененные человеком почвы (агроабраземы, агроземы, торфоземы, турбоземы и хемоземы). На карте представлены почвы 24 отделов. Отсутствуют почвы отделов агроабраземов, хемо-земов и турбоземов. Как правило, они занимают небольшие площади, не отражаемые в масштабе карты.

Высокий уровень генерализации предполагает рассмотрение общих закономерностей географии почв, выявление наиболее распространенных почв. Нами подсчитаны площади почв 24 отделов; они сравнивались с результатами предыдущих подсчетов по природным почвам (Симакова и др., 1996; Почвенный…, 2001; Стол бовой, Шеремет, 1997; О состоянии…, 2021) для выявления изменений в представлениях о почвенном покрове страны в связи с новым классификационным делением почв и новой пространственной информацией.

ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ

Объектом исследования является почвенный покров России, отраженный на Почвенной карте РСФСР (1988) , оцифрованной в 1997 г. (Рухович и др., 2011) и являющейся основой почвенногеографической базы данных России (Шоба и др., 2010) , Единого государственного реестра почвенных ресурсов (Единый…, 2013) , современных карт эколого-географического районирования (Карта…, 2013; Карта…, 2019; Урусевская и др., 2020) , ряда международных проектов (Stolbovoi et al., 1998; Jones et al., 2009) . Фундаментальное значение этой карты очевидно, а новая версия ее содержания позволяет производить различные интерпретации и оценки ее содержания.

Методика создания карты отделов почв. На первом этапе проведена актуализация содержания карты – внесение новой информации в атрибутивную базу данных ( БД ) с переводом названий почв карты 1988 г. в систему классификации и диагностики почв России ( КиДПР ) (Ананко и др., 2017; Конюшков и др., 2020) . Для части полигонов вносились уточнения состава почвенного покрова, включая введение антропогенно-измененных почв. Анализировался состав всех 25 711 полигонов ПКРФ. Он отражен в итоговой БД (таблица Excel) в четырех колонках. Условно принято, что преобладающая почва (или почвенный комплекс) (колонка 1) занимает 40% площади полигона; почва во второй колонке – 30%; в третьей – 20%; и в четвертой – 10%. Для монокомпо-нентных контуров с единственной почвой она указывается во всех четырех колонках. Для поликомпонентных контуров, преобладающая почва всегда указывается в первой колонке (40%) и может быть дополнительно отмечена во второй–четвертой колонках в зависимости от занимаемой площади. Сопутствующие почвы указываются во второй–четвертой колонках.

Классификационная генерализация карты проведена следующим образом: единицы легенды – подтипы, роды и виды почв были идентифицированы на уровне типов, а затем – отделов почв. Структура таблицы БД при этом не менялась. Для почвенных комплексов указывался отдел преобладающей в комплексе почвы.

В результате был создан список из 24 отделов почв, являю- щихся единицами легенды составленной карты (рис. 1). Оформление карты проводилось в программе QGIS. Цветом показаны преобладающие почвы преимущественно в традиционной цветовой гамме. В легенде карты они перечислены в том же порядке, что и в классификации (Полевой определитель…, 2008). В атрибутивную БД включены также сведения о сопутствующих почвах (колонки 2–4) и непочвенных образованиях. Генерализация полигонов не проводилась – в цвет преобладающей почвы закрашивался каждый из 25 711 полигонов векторизованной версии карты.

Методика подсчета площадей. Для расчета площадей полигонов была выбрана равновеликая коническая проекция Альберса, включенная в пакет QGIS (Albers Conical Equal Area) и рекомендованная для крупных регионов, вытянутых вдоль умеренных широт (Iliffe, Lott, 2008) . Проекция сохраняет соотношения площадей при умеренном искажении формы. Она построена на эллипсоиде WGS-84 (датум WGS-1984) и имеет следующие параметры: стандартные параллели 50° и 70° с. ш., осевой меридиан 100° в. д. Основные характеристики проекции доступны на сайте https://spatialreference.org/ref/sr-org/albers-equal-area-russia/. Расчет площади проводили на основе прямоугольной системы координат; за точку начала координат принималось пересечение 56° с. ш. и 100° в. д.

Изначальная карта (ПКРФ) построена в равнопромежуточной конической проекции. Векторная карта получена в равновеликой конической проекции Albers-Siberia на эллипсоиде Красовского (датум Пулково-1942). После перепроецирования карты в программе QGIS была высчитана площадь (м 2 ) каждого из 25 711 полигонов по формуле $area. Новая атрибутивная таблица с площадями экспортировалась в основную атрибутивную БД в программе Excel.

Площади подсчитаны в двух вариантах. В первом варианте учитывалась только преобладающая почва, площадь которой принималась за 100% от площади полигона (S1). Это соответствует визуально воспринимаемой (по цвету) площади, занимаемой тем или иным отделом. Для каждого отдела подсчитывали общее количество полигонов ( n ) и их средний размер (S1/ n ).

Второй вариант (S2) производился для преобладающей и трех сопутствующих почв, т. е. учитывалась полная БД. Для расчета использовалась функция СУММЕСЛИМН, умноженная на соответствующие коэффициенты: 0.4 – для преобладающей почвы; 0.3, 0.2 и 0.1 – для сопутствующих. Затем площади преобладающей и сопутствующих почв для каждого отдела складывались при помощи стандартной функции СУММ. S2 является более точной характеристикой, учитывающей долю площади почв – единиц легенды в полигонах карты.

Подсчет площадей (в м 2 ) велся с максимальной возможной точностью. Полученные цифры переведены в км 2 с округлением до целых (табл. 1). Суммы площадей после округления не вполне совпадают с суммами до округления, но разница не превышает десятых долей кв. км.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Полученная карта отделов почв (рис. 1) не нарушает в целом концепцию карты 1988 г. и идентична ей, что является ее достоинством. Отчетливо видна широтная дифференциация почвенного покрова Европейской части; в Западной Сибири она становится более сложной за счет широкого развития торфяных почв в северной части и щелочно-глинисто-дифференцированных почв – в южной. В Средней и Восточной Сибири почвенный покров мозаичен; практически не выражена зона степных аккумулятивногумусовых почв, в горных районах значительна доля непочвенных образований (каменистые россыпи). Отметим визуальное преобладание альфегумусовых, торфяных, глеевых и текстурнодифференцированных почв.

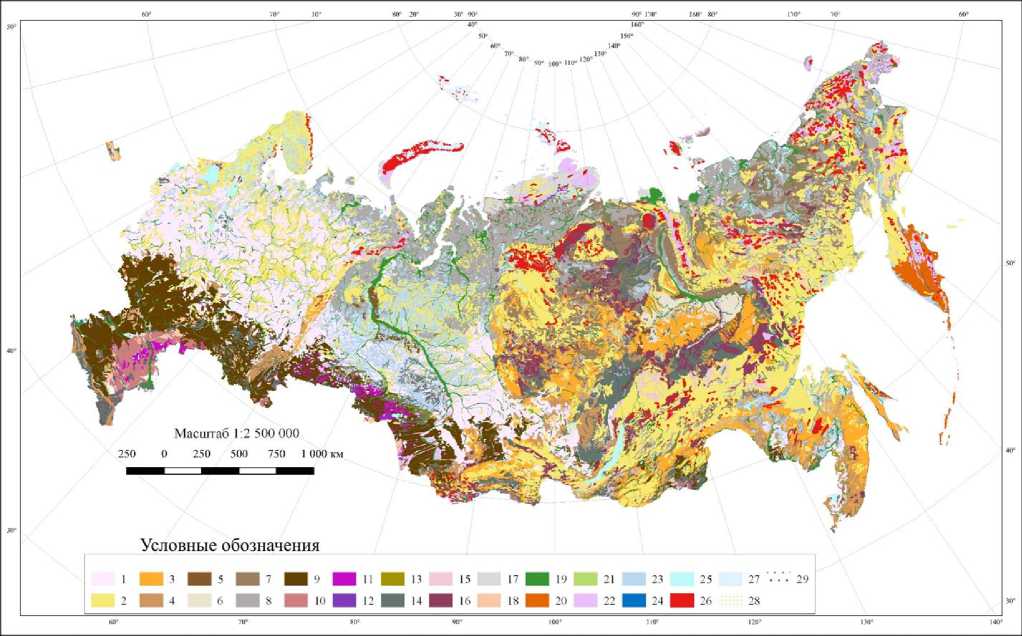

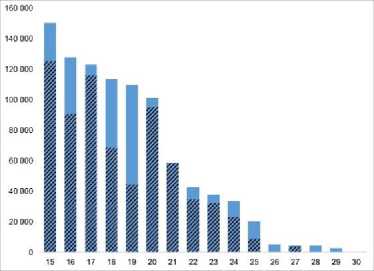

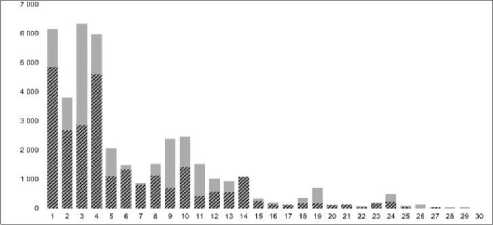

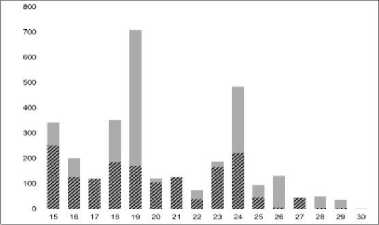

Количественные данные о площадях и полигонах почв представлены в таблице 1 и на рисунке 2. Рассмотрим сначала расчеты по преобладающей почве (S1), соответствующие визуальному впечатлению от карты. Преобладают альфегумусовые почвы (около 3.8 млн кв. км); площади глеевых и текстурнодифференцированных почвы – около 2 млн кв. км; железистометаморфических, аккумулятивно-гумусовых, криогенных и торфяных почв – немного более 1 млн кв. км, а аллювиальных и органо-аккумулятивных почв – менее 1 млн кв. км.

Таблица 1. Площади отделов почв и непочвенных образований на карте РФ масштаба 1 : 2.5 млн в системе классификации почв России

|

Отделы почв и непочвенные образования |

Подсчет по преобладающей почве |

Подсчет по полной БД |

|||

|

S1, км2 |

n |

S1/ n |

S2, км2 |

S2 – S1, % от S2 |

|

|

Текстурно-дифференцированные |

1 986 515 |

2 854 |

696 |

1 907 560 |

-4 |

|

Альфегумусовые |

3 785 627 |

4 843 |

782 |

3 192 148 |

-19 |

|

Железисто-метаморфические |

1 170 800 |

1 137 |

1030 |

927 040 |

-26 |

|

Структурно-метаморфические |

476 978 |

562 |

849 |

473 687 |

-1 |

|

Криометаморфические |

64 073 |

39 |

1643 |

42 696 |

-50 |

|

Палево-метаморфические |

142 719 |

125 |

1142 |

127 693 |

-12 |

|

Криогенные |

1 075 104 |

1 111 |

968 |

1 114 452 |

4 |

|

Глеевые |

2 040 552 |

2 676 |

763 |

2 239 092 |

9 |

|

Аккумулятивно-гумусовые |

1 126 914 |

1 333 |

845 |

1 036 002 |

-9 |

|

Светлогумусовые аккумулят.- карбонатные |

169 096 |

251 |

674 |

150 223 |

-13 |

|

Щелочно-глинисто-дифференцированные |

97 446 |

184 |

530 |

113684 |

14 |

|

Галоморфные |

9 044 |

47 |

192 |

20 280 |

55 |

|

Гидрометаморфические |

33 336 |

220 |

152 |

33 606 |

1 |

|

Органо-аккумулятивные |

835 237 |

1 423 |

587 |

817 063 |

-2 |

|

Элювиальные |

355 |

2 |

178 |

2 680 |

87 |

Продолжение таблицы 1

|

Отделы почв и непочвенные образования |

Подсчет по преобладающей почве |

Подсчет по полной БД |

|||

|

S1, км2 |

n |

S1/ n |

S2, км2 |

S2 – S1, % от S2 |

|

|

Литоземы |

581 467 |

419 |

1388 |

494 397 |

-18 |

|

Абраземы |

139 950 |

105 |

1333 |

101268 |

-38 |

|

Агроземы |

77 786 |

170 |

458 |

109 813 |

29 |

|

Аллювиальные |

921 343 |

805 |

1145 |

941 040 |

2 |

|

Вулканические |

131 089 |

118 |

1111 |

123 088 |

-7 |

|

Стратоземы |

115 |

2 |

57 |

4 318 |

97 |

|

Слаборазвитые |

431 320 |

557 |

774 |

373 597 |

-15 |

|

Торфяные |

1 060 117 |

4 605 |

230 |

1 435 139 |

26 |

|

Торфоземы |

689 |

4 |

172 |

5287 |

87 |

|

Водные объекты |

184 689 |

1 089 |

170 |

184 689 |

0 |

|

Каменистые россыпи |

300 813 |

695 |

695 |

874 876 |

66 |

|

Ледники и материковые льды |

58 812 |

125 |

470 |

58 812 |

0 |

|

Пески |

37 527 |

166 |

226 |

37 700 |

0 |

|

Рыхлые породы |

6 880 |

44 |

156 |

4 432 |

-55 |

|

ТПО |

0 |

Нет |

30 |

100 |

|

|

Итого |

1 6946 393 |

25 711 |

659 |

16 946 392 |

0 |

Table 1. Areas occupied by soil orders and nonsoil formations on the updated soil map of Russia, 1 : 2.5 M scale

|

Soil orders and nonsoil formations |

Calculation by dominant soil |

Calculation by full database |

|||

|

S1, km2 |

n |

S1/ n |

S2, km2 |

S2 – S1, % of S2 |

|

|

Texture-differentiated |

1 986 515 |

2 854 |

696 |

1 907 560 |

-4 |

|

Al–Fe-humus |

3 785 627 |

4 843 |

782 |

3 192 148 |

-19 |

|

Iron-metamorphic |

1 170 800 |

1 137 |

1030 |

927 040 |

-26 |

|

Structure-metamorphic |

476 978 |

562 |

849 |

473 687 |

-1 |

|

Cryometamorphic |

64 073 |

39 |

1643 |

42 696 |

-50 |

|

Palevye metamorphic |

142 719 |

125 |

1142 |

127 693 |

-12 |

|

Cryogenic |

1 075 104 |

1 111 |

968 |

1 114 452 |

4 |

|

Gley |

2 040 552 |

2 676 |

763 |

2 239 092 |

9 |

|

Humus-accumulative |

1 126 914 |

1 333 |

845 |

1 036 002 |

-9 |

|

Light-humus carbonate-accumulative |

169 096 |

251 |

674 |

150 223 |

-13 |

|

Alkaline clay-differentiated |

97 446 |

184 |

530 |

113684 |

14 |

|

Halomorphic |

9 044 |

47 |

192 |

20 280 |

55 |

|

Hydrometamorphic |

33 336 |

220 |

152 |

33 606 |

1 |

|

Organo-accumulative |

835 237 |

1 423 |

587 |

817 063 |

-2 |

|

Eluvial |

355 |

2 |

178 |

2 680 |

87 |

|

Lithozems |

581 467 |

419 |

1388 |

494 397 |

-18 |

Table 1 continued

|

Soil orders and nonsoil formations |

Calculation by dominant soil |

Calculation by full database |

|||

|

S1, km2 |

n |

S1/ n |

S2, km2 |

S2 – S1, % of S2 |

|

|

Abrazems |

139 950 |

105 |

1333 |

101268 |

-38 |

|

Agrozems |

77 786 |

170 |

458 |

109 813 |

29 |

|

Alluvial |

921 343 |

805 |

1145 |

941 040 |

2 |

|

Volcanic |

131 089 |

118 |

1111 |

123 088 |

-7 |

|

Stratozems |

115 |

2 |

57 |

4 318 |

97 |

|

Weakly developed |

431 320 |

557 |

774 |

373 597 |

-15 |

|

Peat |

1 060 117 |

4 605 |

230 |

1 435 139 |

26 |

|

Turfzems |

689 |

4 |

172 |

5287 |

87 |

|

Water objects |

184 689 |

1 089 |

170 |

184 689 |

0 |

|

Rock outcrops |

300 813 |

695 |

695 |

874 876 |

66 |

|

Glaciers and ice sheets |

58 812 |

125 |

470 |

58 812 |

0 |

|

Sands |

37 527 |

166 |

226 |

37 700 |

0 |

|

Loose rocks |

6 880 |

44 |

156 |

4 432 |

-55 |

|

Technogenic surface formations |

0 |

Нет |

30 |

100 |

|

|

Total |

1 6946 393 |

25 711 |

659 |

16 946 392 |

0 |

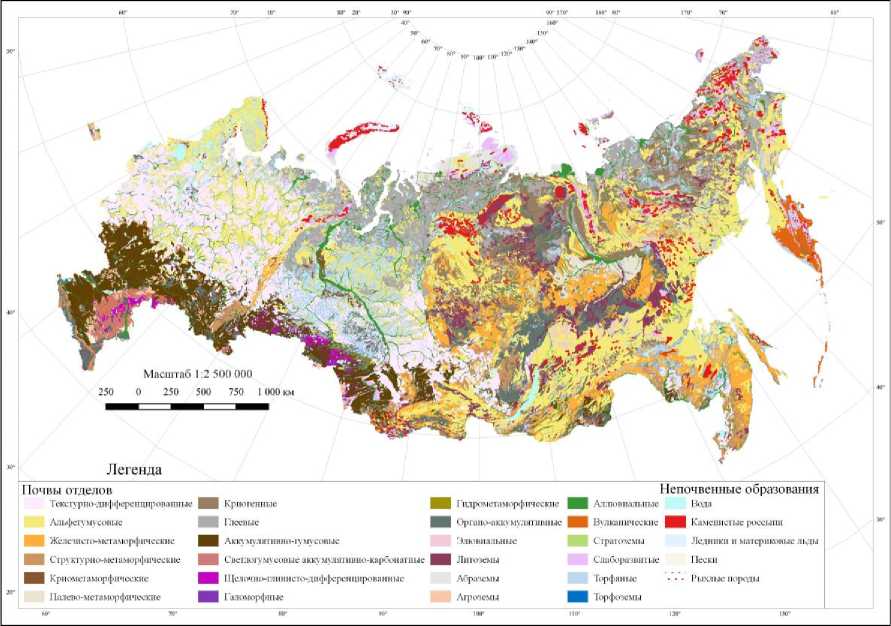

Рис. 2. Отделы почв на Почвенной карте РСФСР в формате классификации почв России.

Масштаб 1:2 500 000

Условные обозначения

18 ■ 20

Fig. 2. Soil orders (Russian soil classification system) on the updated version of the Soil Map of the Russian Federation: (1) texture-differentiated (Luvisols, Regosols), (2) Al–Fe-humus (Podzols), (3) iron-metamorphic (~Chromic Cambisols), (4) structure-metamorphic (~Cambisols), (5) cryometamorphic (~Cambisols Gelic), (6) pale-metamorphic (~Cambic Cryosols), (7) cryogenic (cryozems) (~Oxyaquic Turbic Cryosols), (8) gley (Histic Cryosols + Gleysols), (9) humus-accumulative (Chernozems + Kastanozems), (10) lighthumus carbonate-accumulative (Kastanozems + Calcisols), (11) alkaline clay-differentiated (Solonetzes), (12) halomorphic (Solonchaks), (13) hydrometamorphic (~Calcic Gleysols), (14) organo-accumulative (~Umbrisols), (15) eluvial (~Stagnic Regosols), (16) lithozems (Leptosols), (17) abrazems (cryoabrazems) (~Protic Cryosols), (18) agrozems (~Aric qualifier), (19) alluvial (Fluvisols), (20) volcanic (~Andosols), (21) stratozems (Technosols), (22) weakly developed (~Regosols, Nudilithic Leptosols), (23) peat soil (~Histosols), (24) turfozems (peatzems) (Drainic Histosols Turbic), (25) water bodies, (26) rock outcrops (stone fields), (27) glaciers and ice sheets, (28) sands, and (29) loose rocks.

Остальные отделы имеют занимают площади менее 500 тыс. кв. км. Общая площадь почв ствола постлитогенного почвообразования – 13 812 997 кв. км, синлитогенного почвообразования – 1 052 546 кв. км, первичного почвообразования – 431 320 кв. км, органогенного почвообразования – 1 060 806 кв. км. Площадь непочвенных образований – 588 721 кв. км, в том числе водных объектов – 184 689 кв. км и каменистых россыпей (выходов плотных пород) – 300 813 кв. км.

Вся площадь России (без учета Крыма, который не вошел в данный вариант оцифрованной карты) – 16 946 390 кв. км. По официальным данным (Государственный…, 2021), она составляет 17 125 191 кв. км, в том числе площадь Республики Крым – 26 081 кв. км и города Севастополя – 864 кв. км. Наши данные меньше официальных на 151 856 кв. км (0.89% от общей площади). Таким образом, выполненный подсчет по карте масштаба 1 : 2.5 млн, – достаточно точен. Исключение почв Крыма из рассмотрения связано с тем, что они не были включены ни в изначально изданную карту, ни в выполненные по ней ранее подсчеты площадей, с которыми мы сравниваем наши данные. Введение почв Крыма в общий реестр почвенных ресурсов на основе карты масштаба 1 : 2.5 млн требует детализации и уточнения сведений, отраженных на недавно подготовленной и изданной новой почвенной карте этого региона (Почвенная карта Крыма, 2019).

Средняя площадь полигонов на карте – 659 кв. км. Максимальные средние площади (свыше 1 000 кв. км) характерны для полигонов с преобладанием криометаморфических почв, литозе-мов, абраземов (криоабраземов), аллювиальных, вулканических, палево-метаморфических и железисто-метаморфических почв, а минимальные (менее 200 кв. км) – для выходов рыхлых пород и отделов стратоземов, торфоземов, элювиальных и галоморфных почв.

Рассмотрим теперь результаты подсчета площадей S2 почв по полной базе данных, с учетом доли преобладающих и сопутствующих почв (рис. 2). Очевидно, что это более точный подсчет, поэтому в дальнейшем мы будем использовать именно эти данные (выделены полужирным).

Как и следовало ожидать, он дал иные результаты. Для ряда отделов (отмечены серым), S2 оказалась существенно меньше S1 (для альфегумусовых почв – на 593 478 кв. км (на 19% от S2)). В процентном отношении наиболее значительно сокращение площадей (по сравнению с подсчетом S1) отмечается для железистометаморфических почв (26%), (крио)абраземов (38%), криомета-морфических почв (50%), выходов рыхлых пород (55%). Это означает, что полигоны, в которых данные почвы преобладают, содержат значительную долю иных сопутствующих почв.

Площади водных объектов и ледников, и материковых льдов одинаковы при обоих подсчетах, так как они введены во все 4 колонки БД для соответствующих полигонов.

Желтым цветом выделены отделы почв, для которых S2 оказалась больше S1. Это почвы, которые в почвенном покрове часто являются сопутствующими: щелочно-глинисто-дифференцированные (солонцовые комплексы) (S1 недооценена на 14%), торфяные (26%), агроземы (29%), галоморфные (55%), торфоземы (87%), элювиальные (элювоземы) (87%), стратоземы (97%). Техногенные поверхностные образования (ТПО) на карте отсутствуют как преобладающие, но выделены в ряде полигонов как третий сопутствующий компонент покрова. Значительно (на 66%) увели- чилась площадь каменистых россыпей. Действительно, во многих полигонах с преобладанием альфегумусовых и железистометаморфических почв каменистые россыпи отмечены как сопутствующие компоненты покрова.

Сравнение S1 и S2 показывает, на сколько различается визуальное восприятие карты по преобладающему цвету (S1) и более точный подсчет (S2) с учетом сопутствующих почв (на бумажной карте – внемасштабных значков). Как видно из таблицы 1, мы переоцениваем площади S1 для крупных полигонов (>1000 кв. км) и недооцениваем – для мелких, хотя из этого правила есть исключения (так, немногочисленные мелкие полигоны с преобладанием выходов рыхлых пород также оказались переоцененными по S1). Полученные выводы о неполном соответствии визуального восприятия показанных на картах преобладающих почв и их площади с более точными расчетами по полной БД представляются интересными и не лишенными закономерностей.

Более подробные данные о встречаемости различных почв как преобладающих (то есть обязательно представленных в первой колонке (40% от площади полигона) и могущих дополнительно присутствовать во второй–четвертой колонках) и как сопутствующих (то есть представленных во второй–четвертой колонках, но отсутствующих в первой) даны на рисунке 2.

Как видно из рисунка 2, основной вклад в общую площадь почв связан с полигонами, в которых они являются преобладающими. Исключение составляют каменистые россыпи, агроземы, галоморфные почвы, торфоземы, стратоземы, элювиальные почвы и ТПО, которые в почвенном покрове являются преимущественно сопутствующими. Распределение количества полигонов с преобладающими и сопутствующими компонентами почвенного покрова имеет иной характер. Так, текстурно-дифференцированные почвы, каменистые россыпи, литоземы, агроземы, гидрометамор-фические почвы, стратоземы, элювиальные почвы и ТПО в более чем половине контуров являются сопутствующими.

а

б

в

г

Рис. 2. ( а , б ) Вклад преобладающих (заштрихованная часть) и сопутствующих компонентов почвенного покрова в общую площадь и ( в , г ) соотношение между количеством полигонов с преобладающими и сопутствующими почвами. Почвы и непочвенные образования: (1) альфегумусовые, (2) глеевые, (3) текстурно-дифференцированные, (4) торфяные, (5) криогенные, (6) аккумулятивно-гумусовые, (7) аллювиальные, (8) железисто-метаморфические, (9) каменистые россыпи, (10) органо-аккумулятивные, (11) литоземы, (12) структурнометаморфические, (13) слаборазвитые, (14) водные объекты, (15) светлогумусовые аккумулятивно-карбонатные, (16) палевометаморфические, (17) вулканические, (18) щелочно-глинистодифференцированные, (19) агроземы, (20) абраземы, (21) ледники и материковые льды, (22) криометаморфические, (23) пески, (24) гидрометаморфические, (25) галоморфные, (26) торфоземы, (27) рыхлые породы, (28) стратоземы, (29) элювиальные, (30) ТПО.

Fig. 2. ( a , b ) Contribution of dominant (hatched) and accompanying components of the soil cover to the total areas of soil orders and ( c, d ) proportion between the numbers of polygons with dominant and accompanying soils. Soils and nonsoil formations: (1) Al–Fe-humus, (2) gley, (3) texture-differentiated, (4) peat, (5) cryogenic, (6) humus-accumulative, (7) alluvial, (8) iron-metamorphic, (9) rock outcrops, (10) organo-accumulative, (11) lithozems, (12) structure-metamorphic, (13) weakly developed, (14) water objects, (15) light-humus carbonate-accumulative, (16) palevye metamorphic, (17) volcanic, (18) alkaline clay-differentiated, (19) agrozems, (20) abrazems, (21) glaciers and ice sheets, (22) cryometamorphic, (23) sands, (24) hydrometamorphic, (25) halomorphic, (26) turfzems. (27) loose rocks, (28) stratozems, (29) eluvial, and (30) technogenic (nonsoil) surface formations.

Ожидалось, что в группу почв, являющихся преимущественно сопутствующими (по площади и/или по количеству полигонов), попадут почвы, характерные для подчиненных позиций в рельефе (глеевые, торфяные) или, напротив, для локальных автономных позиций (щелочно-глинисто-дифференцированные почвы (солонцы)), однако подсчеты по всей карте этого не подтвердили. Вероятно, это связано с большим количеством контуров с преобладающими глеевыми и торфяными почвами на севере страны и с отнесением к отделу щелочно-глинисто-дифференцированных почв не только собственно солонцов, но и части солонцовых комплексов с бурыми и каштановыми почвами, которые преобладают в почвенном покрове. Очевидно, учет соотношения между преобладающими и сопутствующими почвами требует регионального подхода.

Как отмечено выше, карта отделов почв отражает географические закономерности, отмеченные и для изначальной бумажной карты. Она “читается” в сильно уменьшенном виде (рис. 1), но лучше рассматривать ее с увеличением. На карте появились не выделявшиеся ранее отделы почв – как природных, так и антропогенно-измененных. Каким образом изменения на карте сказались на результатах подсчета площадей и оценке почвенных ресурсов (почвенного фонда) России? В данной статье мы коснемся только природных (естественных) почв. Антропогенно-измененные почвы требуют самостоятельного анализа. До недавнего времени (Савин и др., 2018) их подсчет по карте был невозможен.

Существующие оценки площадей почв России. Первые оценки площадей почв по почвенным картам Европейской (1926) и Азиатской (1930) частей СССР были получены под руководством Л.И. Прасолова (1932) . Подсчеты велись с помощью палетки по двухградусным широтным зонам. Их точность была оценена примерно в 1%. Итоговые цифры были получены по широтным (тундры и лесотундры, подзола, чернозема, каштановых почв и сероземов) и вертикальным почвенным зонам. В дальнейшем сходные подсчеты были выполнены и на других обзорных почвенных картах CCCР и мира (Прасолов, 1945) . Наряду с методом палетки, использовались планиметры, а также весовой и оптический методы. Проверка результатов обеспечивалась параллельным подсчетом по картам разных масштабов, а также сравнением с официальными данными по площадям стран, регионов, областей. Полученные результаты пересчитывались, исходя из официальных данных (Розов, Ободовская, 1978) . Опубликованные в “до-цифровую” эру результаты подсчета площадей почв для СССР (Розов, 1962) увязаны с официальными данными о площади страны (суммы площадей сходятся).

Разработанные в Почвенном институте им. В.В. Докучаева методы подсчета площадей в дальнейшем использовались в системе ГИПРОЗЕМа, а затем – в Министерстве природных ресурсов. Подсчеты велись по административным единицам, экономи- ческим районам, федеральным округам. Для всей России опубликованы данные по природным зонам и преобладающим в них почвам (Романенко и др., 1996), которые входят в настоящее время в учебники (Добровольский, Урусевская, 2004) и официальные доклады (О состоянии…, 2021). Их сравнение с нашими подсчетами невозможно, поскольку в докладах объединены сведения о почвах, принадлежащих разным отделам: глеевым и альфегумусовым (тундровые глеевые и тундровые иллювиально-гумусовые), текстурно-дифференцированным и альфегумусовым (глееподзолистые и подзолы) и т. д. Данная зональная группировка отражает представления, сложившиеся к 1960-м годам, а количественные характеристики – весьма приблизительны.

Первые данные о площадях на основе Почвенной карты РСФСР 1988 г. также были получены в системе ГИПРОЗЕМ и переданы в Почвенный институт. Они опубликованы в обобщенном виде для экономических районов и всей страны (Симакова и др., 1996) . В монографии (Почвенный…, 2001) приведены более полные данные для субъектов Российской Федерации. К сожалению, описание методики подсчета в этих работах отсутствует. Не ясно, в частности, как учитывались сопутствующие почвы. Итоговые цифры приведены в соответствие с официальными данными о площадях административных областей, экономических районов и всей страны. Ценным в данном подсчете является разделение на почвы равнинных и горных областей. Оцифрованная версия карты не дает такой возможности, поскольку информация о “горных” контурах, показанных на оригинале карте традиционной белой шраффировкой, в атрибутивную базу данных не включена.

Векторизованная версия карты появилась в 1997 г.; она использовалась при создании почвенно-эрозионной карты и карты засоления почв России (Рухович и др., 2011) . По последней проведен ряд подсчетов площадей засоленных почв с использованием ГИС (Хитров и др., 2009; Черноусенко и др., 2011 и др.). Четкого обоснования методики подсчета, использованной проекции и датума в этих работах также не приводится. Опубликованных подсчетов всех площадей почв по данной карте с использованием возможностей ГИС найти не удалось.

Подсчеты площадей почв России были выполнены также по оцифрованному генерализованному до масштаба 1 : 5 млн варианту карты 1988 г., подготовленному лабораторией почвенной информатики Почвенного института и Международным институтом прикладных системных исследований (IIASA) в рамках проекта SOTER. Количество почвенных полигонов на ней сокращено до 1 271 (Stolbovoi et al., 1998) . Подсчитаны площади всех почв сокращенной до 165 наименований легенды генерализованной карты (Столбовой, Шеремет, 1997) . Как и в нашей карте отделов, в легенду не вошли почвенные комплексы. Обобщение проводилось по отделам почв (Шишов, Соколов, 1989) , близким (но не идентичным) отделам почв по КиДПР. Карта использована для представления общих закономерностей почв России в международных классификационных системах (ФАО, Soil Taxonomy, WRB) (Stolbovoi, 2000) .

Прямое сопоставление ранее опубликованных данных о площадях почв России с нашими результатами затруднено из-за различий в источниках первичной информации, названиях и таксономическом уровне почв, методологии расчетов. Однако приблизительное соответствие установить можно (табл. 2). Проанализируем полученные результаты.

Изменения в площадях почв отделов на ПКРФ и их причины. Отдел альфегумусовых почв занимает наибольшую площадь (319 млн га, или 19% от общей площади земельного фонда страны). В европейской России и Западной Сибири распространены подзолы, дерново-подзолы и подзолы глеевые (в северной части). Основной массив образуют подбуры и подзолы гор и плато Средней и Восточной Сибири, Забайкалья и Дальнего Востока на плотных породах различного состава. В поясе кедровых и ольхово-кедровых стлаников распространены подбуры и подзолы сухоторфяные, на породах трапповой формации Средней Сибири – подбуры охристые. На карту введены почвы, на исходной карте не выделявшиеся: дерново-подбуры (Почвы…, 2013) , торфяно-подбуры, подбуры глееватые и оподзоленные (Игнатенко, 1979) , подзолы криотурбированные, подзолы языковатые. По сравнению с предыдущими подсчетами, площадь альфегумусовых почв сократилась (табл. 2).

Таблица 2. Сравнение подсчетов площадей почв России по разным источникам, млн га

|

(1) Отделы почв на новой карте |

(2) Группы почв (Почвенный…, 2001) |

1 |

2 |

|

Текстурно-дифференцированные |

Все почвы с горизонтом Bt |

190.8 |

230.8 |

|

Альфегумусовые |

Все почвы с горизонтом Bh,f |

319.2 |

332.2 |

|

Железисто-метаморфические |

Дерново- и буро-таежные, грануземы |

92.7 |

63.2 |

|

Структурно-метаморфические |

Бурые лесные, коричневые |

47.3 |

24.6 |

|

Криометаморфические |

— |

4.3 |

— |

|

Палево-метаморфические |

Все палевые почвы |

12.8 |

45.0 |

|

Криогенные (криоземы) |

Таежные высокогумусовые неоглеенные |

111.4 |

58.3 |

|

Глеевые |

Все почвы с горизонтом G |

223.9 |

244.7 |

|

Аккумулятивно-гумусовые |

Все черноземы и темно-каштановые |

103.6 |

120.5 |

|

Светлогумусовые аккумулятивно-карбонатные |

Каштановые, светло-каштановые, бурые |

15.0 |

22.8 |

|

Щелочно-глинисто-дифференцированные |

Все солонцы и их комплексы |

11.4 |

10.7 |

|

Галоморфные |

Все солончаки |

2.0 |

1.5 |

|

Гидрометаморфические |

— |

3.4 |

— |

|

Органо-аккумулятивные |

Перегнойно- и дерново-карбонатные, луговые |

81.7 |

138.4 |

|

Элювиальные |

— |

0.3 |

— |

|

Литоземы |

— |

49.4 |

— |

Продолжение таблицы 2

|

(1) Отделы почв на новой карте |

(2) Группы почв (Почвенный…, 2001) |

1 |

2 |

|

Абраземы |

— |

10.1 |

— |

|

Агроземы |

— |

11.0 |

— |

|

Аллювиальные |

Все пойменные и маршевые |

94.1 |

77.4 |

|

Вулканические |

Все вулканические |

12.3 |

16.5 |

|

Стратоземы |

— |

0.4 |

— |

|

Слаборазвитые |

Арктические, горные примит., боровые пески |

37.4 |

13.3 |

|

Торфяные |

Все торфяные |

143.5 |

193.4 |

|

Торфоземы |

— |

0.5 |

— |

|

Водные объекты |

Озера, реки, водохранилища |

18.5 |

69.6 |

|

Каменистые россыпи |

Каменистые россыпи, выходы плотных пород |

87.5 |

44.5 |

|

Ледники и материковые льды |

Не указаны |

5.9 |

— |

|

Пески |

Пески |

3.8 |

— |

|

Рыхлые породы |

Не выделены |

0.4 |

— |

|

ТПО |

Не выделены |

0.0 |

— |

|

Итого |

1 694.6 |

1 707.4 |

Примечание. Прочерк означает, что соответствущая группа почв ранее не выделялась.

Table 2. Comparison of data on soil areas (million ha) in Russia according to different sources

|

(1) Soil orders on the updated map |

(2) Groups of soils (Soil Cover..., 2001) |

(3) Soil orders (Stolbovoi, Sheremet, 1998) |

1 |

2 |

3 |

|

Texture-differentiated |

All soils with the Bt horizon |

Texture-differentiated |

190.8 |

230.8 |

252.3 |

|

Al–Fe-humus |

All soils with the Bh,f (Bs) horizon |

Al–Fe-humus |

319.2 |

332.2 |

371.1 |

|

Iron-metamorphic |

Soddy and brown taiga soils, granuzems |

Metamorphic |

92.7 |

63.2 |

212.0 |

|

Structure-metamorphic |

Brown forest and cinnamonic soils |

47.3 |

24.6 |

||

|

Cryometamorphic |

— |

4.3 |

— |

||

|

Palevye metamorphic |

All palevye soils |

12.8 |

45.0 |

||

|

Cryogenic (cryozems) |

High-humus nongley taiga soils |

Cryozems (soils of barren frost boils, Arctic) |

111.4 |

58.3 |

10.8 |

|

Gley |

All soils with the G horizon |

Gleyzems |

223.9 |

244.7 |

255.8 |

|

Humus-accumulative |

All chernozems and dark chestnut soils |

Humus-accumulative |

103.6 |

120.5 |

167.7 |

|

Light humus carbonateaccumulative |

Chestnut, light chestnut, brown (aridic) soils |

Low-humus carbonateaccumulative |

15.0 |

22.8 |

4.5 |

Table 2 continued

|

(1) Soil orders on the updated map |

(2) Groups of soils (Soil Cover..., 2001) |

(3) Soil orders (Stolbovoi, Sheremet, 1998) |

1 |

2 |

3 |

|

Alkaline clay- differentiated |

All solonetzes and their complexes |

Alkaline clay-differentiated |

11.4 |

10.7 |

13.0 |

|

Halomorphic |

All solonchaks |

Halomorphic |

2.0 |

1.5 |

2.4 |

|

Hydrometamorphic |

— |

— |

3.4 |

— |

— |

|

Organo-accumulative |

Mucky and soddy-calcareous; meadow soils |

Organo-accumulative |

81.7 |

138.4 |

93.2 |

|

Eluvial |

— |

— |

0.3 |

— |

— |

|

Lithozems |

— |

Lithozems |

49.4 |

— |

7.7 |

|

Abrazems |

— |

— |

10.1 |

— |

— |

|

Agrozems |

— |

— |

11.0 |

— |

— |

|

Alluvial |

Floodplain and marsh soils |

Alluvial |

94.1 |

77.4 |

56.0 |

|

Volcanic |

All volcanic soils |

Volcanic |

12.3 |

16.5 |

15.6 |

|

Stratozems |

— |

— |

0.4 |

— |

— |

|

Weakly developed |

Arctic, primitive mountainous, sands under pine |

Weakly developed |

37.4 |

13.3 |

34.9 |

Table 2 continued

|

(1) Soil orders on the updated map |

(2) Groups of soils (Soil Cover..., 2001) |

(3) Soil orders (Stolbovoi, Sheremet, 1998) |

1 |

2 |

3 |

|

Peat |

All peat soils |

Peat |

143.5 |

193.4 |

118.7 |

|

Turfozems |

— |

— |

0.5 |

— |

— |

|

Water objects |

Lakes, rivers, reservoirs |

— |

18.5 |

69.6 |

— |

|

Rock outcrops |

Rock outrcrops |

Rock outcrops |

87.5 |

44.5 |

41.9 |

|

Glaciers and ice sheets |

Not indicated |

Ледники |

5.9 |

— |

3.8 |

|

Sands |

Sands |

Sands, sands under pine |

3.8 |

— |

8.6 |

|

Loose rocks |

— |

— |

0.4 |

— |

— |

|

Technogenic surface formations |

— |

— |

0.0 |

— |

— |

|

Total |

1 694.6 |

1 707.4 |

1 670.0 |

Note. Dashes mean that these groups of soils have not been identified on the initial map.

Часть подбуров и подзолов с маломощным щебнистым профилем в горных районах Сибири переведены в отдел литоземов. Охристые подбуры на долеритах в таежных ландшафтах Якутии отнесены к отделу железисто-метаморфических почв (ржавозе-мов) с подтиповым признаком “палево-метаморфизованные”, отражающим переход к палевым почвам Центрально-Якутской равнины (Соколов, Тонконогов, 1975; Еловская и др., 1979) . Вместе с тем отдел пополнился за счет части текстурнодифференцированных почв на плотных породах, переведенных в подзолы из-за отсутствия диагностического горизонта BT, а также некоторых горных лесо-луговых почв, имеющих диагностический горизонт BHF (Почвы…, 2013) .

Отдел глеевых почв – второй по распространенности: 223.9 млн га (13%). Глееземы господствуют в тундрах в составе криогенных комплексов и в северной тайге Западно-Сибирской равнины, преимущественно без участия комплексов. Глеевые почвы широко распространены в гумидных и семигумидных областях в условиях затрудненного дренажа; часто они являются сопутствующими почвами, занимая подчиненные позиции рельефа. Отдел представлен на карте шестью типами, включая отсутствующие в КиДПР глееземы грубогумусовые и перегнойные (Игнатенко, 1979; Тонконогов, 1977; Еловская и др., 1979) . В лесотундре Европейской части впервые выделен тип глееземов криометаморфи-ческих (Тонконогов, 2010) , также отсутствовавших на исходной карте. Площадь отдела глеевых почв оказалась меньше ранее выполненных подсчетов. Это связано с переводом части таежных и тундровых глееземов Средней и Восточной Сибири, а также сла-бооглеенных почв Арктики в отдел криоземов (Соколов, 1980a, 1980б; Еловская и др., 1979; Васильевская, 1980; Губин, Лупачев, 2020) . Часть таежных глееземов оподзоленных Западной Сибири отнесена к светлоземам отдела криометаморфических почв (Тонконогов, 2010; Атлас Ханты-Мансийского..., 2004) .

Отдел текстурно-дифференцированных почв – третий по распространенности: 190.8 млн га (11%). В европейской России и Западной Сибири почвы отдела представлены традиционным зональным рядом от северной тайги до лесостепи на суглинистых породах. На карте к этому отделу отнесены текстурно-дифферен- цированные почвы с региональными особенностями профиля: подбелы с повышенной конкреционностью элювиального горизонта на юге Дальнего Востока (Иванов, 1976; Росликова и др., 2010) и дерново-буро-подзолистые почвы с буроватой окраской субэлювиального горизонта (AY–BEL–BT–C) на западе ВосточноЕвропейской равнины (Анциферова, 2008). По сравнению с предыдущими подсчетами, площадь почв отдела уменьшилась существенно: на 40–50 млн га. Действительно, ряд текстурнодифференцированных почв (подзолистых, дерново-подзолистых, серых лесных) на плотных породах в горах и на плато был переведен в другие отделы, поскольку анализ первичных описаний выявил отсутствие диагностического горизонта BT (Горбачев, 1967, 1978; Кузьмин, 1988; Богатырев, Ногина, 1962; Почвы…, 2013; Воробьева, 2009). Например, серые лесные почвы на плотных породах алтайских низкогорий были диагностированы как серые метаморфические почвы, а дерново-подзолистые почвы Енисейского кряжа – как дерново-элювиально-метаморфические почвы отдела структурно-метаморфических почв.

Отдел торфяных почв – четвертый по распространенности: 143.5 млн га (8%). Торфяные почвы (как и глеевые) часто встречаются как сопутствующие в контурах с преобладанием иных (текстурно-дифференцированных, альфегумусовых) почв. Оценки площадей торфяных почв по разным источникам различаются: от 93 млн га (болотные почвы разных зон) (О состоянии…, 2021) ; 118.7 млн га (Столбовой, Шеремет, 1997) до 193.4 млн га (Почвенный…, 2001) . В наших подсчетах к отделу торфяных почв были отнесены почвы с мощностью торфа >50 см. Торфянисто- и торфяно-глеевые болотные почвы и их комплексы с торфяным горизонтом <50 см нами отнесены к глееземам, а при обобщении данных 2001 г. – к торфяным болотным почвам. К глееземам же отнесены и полигонально-трещинные и полигонально-валиковые болотные комплексы Сибирских тундр, в которых мощность торфа часто не превышает 30 см (Еловская и др., 1979) .

Отдел криогенных почв (криоземов) занимает 111.4 млн га (около 7%). В состав отдела вошли таежные высокогумусные неоглеенные почвы, выделенные на изначальной карте и отнесенные к криоземам (криогидроморфным неглеевым почвам)

И.А. Соколовым (1980а) . В системе КиДПР они соответствуют типу торфяно-криоземов и имеют широкий ареал в гумидной части Средней Сибири. Кроме того, к этому отделу отнесена часть глееземов в ультраконтинентальных тундровых и таежных областях Сибири, а также арктотундровые и тундровые слабоглеевые гумусные почвы. Анализ первичных материалов (Еловская и др., 1979; Горячкин, 2010; Караваева, 1969; Губин, Лупачев, 2020) показал отсутствие диагностического глеевого горизонта G в этих почвах, хотя признаки глееватости (g) могут наблюдаться. Профиль нарушен криотурбациями. Такие почвы выделялись как тип криоземов тиксотропных (Соколов, 1980б) , а в КиДПР – как крио-земы типичные и грубогумусовые. Они формируют бугорковато-западинные почвенные комплексы, сочетаясь с почвами пятен на бугорках и торфяными мерзлотными почвами западин. Торфяно-криоземы распространены в менее континентальных условиях и не формируют выраженных комплексов. В работе (Столбовой, Шеремет, 1997) к криоземам отнесены все арктические почвы и почвы пятен (засоленные, арктические и тундровые). Их площадь оказалась невелика. Данный подход к выделению криоземов не соответствует изначальному предложению (Соколов, 1980а, 1980б) и их определению в КиДПР.

Отдел абраземов (криоабраземов) занимает 10.1 млн га (0.6%) и включает почвы, лишенные верхних диагностических горизонтов в результате естественной или антропогенной эрозии, дефляции или механического срезания с выходом на поверхность срединных горизонтов или почвообразующей породы. Ареалы таких почв невелики и не могут быть отражены на карте масштаба 1 : 2.5 млн. Вместе с тем в тундровых и таежных мерзлотных ландшафтах широко представлены “почвы пятен”, входящие в состав криогенных комплексов. Генезис и причины формирования почв пятен различны; общим является выход на поверхность срединных и нижних горизонтов тех почв, на которых они образовались. Ведущую роль в образовании почв пятен играют криогенные процессы морозобойного растрескивания, пучения с последующим разрушением поверхностных горизонтов за счет дефляции, солифлюкции, денудации, ветровой и снежной корразии (Васильевская, 1980). Они выделены в данном отделе как типы криоабраземов (CR-С@) или криоабраземов глеевых (CG,@ или G@). При высокой интенсивности криотурбаций с излиянием грунта на поверхность почвы (Губин, Лупачев, 2017), почвы могут быть переведены в отдел турбоземов, тип криотурбоземов (Ананко и др., 2015). Криотурбоземы широко распространены в составе различных криогенных комплексов, но не являются преобладающими и потому отсутствуют на карте отделов.

Отдел аккумулятивно-гумусовых почв – шестой по распространенности: 103.6 млн га (6%). Критерием выделения является темногумусовый горизонт AU в сочетании с различными срединными диагностическими горизонтами. Почвы с горизонтом AU, но без срединных горизонтов, переведены в отдел органоаккумулятивных почв. К ним относятся черноземы остаточно-карбонатные, черноземы неполноразвитые, значительная часть черноземов бескарбонатных и глубоковскипающих на легких породах, а также часть мучнисто-карбонатных промытых забайкальских черноземов (Лебедева и др., 1987) . Поэтому общая площадь отдела сократилась, по сравнению с предыдущими подсчетами по данной карте (Почвенный…, 2001) , а также с данными, приводимыми в работе (Столбовой, Шеремет, 1997) . В последнем случае в отдел были включены не только черноземы и лугово-черноземные почвы, но и все каштановые, лугово-каштановые и луговые почвы степной зоны, а также горно-луговые почвы.

Отдел аллювиальных почв занимает 94.1 млн га (5.5%). Отнесение почв к данному отделу традиционно: все пойменные (и маршевые) почвы. Группировка аллювиальных почв на карте требует отдельного обсуждения и отличается от представления аллювиальных (пойменных) почв на исходной карте. Однако существенных изменений в состав полигонов с аллювиальным почвами введено не было. Полученная нами общая площадь этих почв примерно на 20% выше, чем в подсчете (Почвенный…, 2001), и на 40% выше подсчета (Столбовой, Шеремет, 1997) и представляется завышенной. Это связано с тем, что в полигоны аллювиальных почв в большинстве случаев включены и собственно водные объекты – реки. Отдельные полигоны для водных объектов в пределах речных систем на векторизованной карте выделены только для крупных водохранилищ. Таким образом, общая площадь аллюви- альных почв на карте завышена, а площадь водных объектов – занижена, по сравнению с более детальными подсчетами, выполненными Гипроземом.

Рассмотрим теперь группу почв, ранее относившихся к единому отделу метаморфических почв (Шишов, Соколов, 1989) , который затем был разделен на несколько отделов в зависимости от природы срединного метаморфического горизонта (Герасимова и др., 2005) . По оценке (Столбовой, Шеремет, 1997) , общая площадь почв “большого” метаморфического отдела – 212 млн га. Напомним, что в него были включены таежные высокогумусные неогле-енные почвы (55.9 млн га), которые на нашей карте вошли в отдел криогенных почв (криоземов). Среди остальных метаморфических почв выделяются следующие отделы.

Отдел железисто-метаморфических почв (ржавоземов) : 92.7 млн га (5.5%). Основной ареал приходится на горные таежные территории Урала, Средней Сибири, Забайкалья и Дальнего Востока. При подсчете по данным Почвенного института (Почвенный…, 2001) к ржавоземам отнесены дерново- и буротаежные почвы и грануземы. Увеличение площади ржавоземов, по сравнению с подсчетами 2001 г., связано с переводом в данный отдел части подбуров охристых (в восточной, более сухой и континентальной части их Среднесибирского ареала) и палевых типичных и оподзоленных почв на бескарбонатных суглинках в западной части их ареала (Еловская, 1987; Ананко и др., 2015) . Таким образом, железисто-метаморфические почвы рассматриваются как переходные между более гумидным и холодным альфегу-мусовым и более аридным и континентальным палевым почвообразованием на породах со значительной долей железосодержащих минералов. В первых повышено содержание аморфных (оксалат-растворимых) гидроокислов железа, во вторых – окристаллизо-ванных (дитионит-растворимых) форм (Ананко, Соколов, 1978) . К этому отделу была также отнесена небольшая часть бурых лесных почв, диагностика которых не соответствует буроземам структурно-метаморфического отдела (Петров, 1952; Иванов, 1976; Ананко и др., 2017) .

Отдел структурно-метаморфических почв: 47.3 млн га (менее 3%). К отделу традиционно отнесены недифференцирован- ные буроземы (бурые лесные почвы) широколиственных и хвойно-широколиственных лесов Кавказа, Приморья и Приамурья с умеренно-теплым гумидным климатом. Классификационное деление буроземов на типичные и темные на новой карте соответствует разделению на буроземы кислые и насыщенные и слабоненасыщенные на исходной карте. Особенностью буроземов типичных во всех ареалах, включая Кавказ, является грубогумусность их верхних горизонтов; среди буроземов темных (с горизонтом AU) на карте выделен подтип буроземов остаточно-карбонатных (Иванов, 1976; Пшеничников, Пшеничникова, 2002; Росликова и др., 2010; Костенков, Жарикова, 2018; Фридланд, 1953). К этому отделу отнесены и впервые выделенные на карте элювиальнометаморфические почвы с дифференцированным профилем с горизонтом EL, но без текстурного горизонта BT, за счет чего общая площадь почв отдела значительно увеличилась. Ранее эти почвы относили к текстурно-дифференцированным. Они описаны в горах Южного Урала, Алтае-Саянской области, Лено-Ангарского плато, Енисейского кряжа (Богатырев, Ногина, 1962; Горбачев, 1967, 1978; Кузьмин, 1988; Воробьева, 2009).

Отдел криометаморфических почв (4.3 млн га, 0.25%). Почвы отдела отражены на карте впервые на основе работ последних десятилетий (Дворников, Тонконогов, 1988; Тонконогов, 2010). Основные ареалы почв отдела, как недифференцированных, так и со светленным горизонтом, находятся на севере Западной Сибири (Атлас Ханты-Мансийского…, 2004). На исходной карте они относились к таежным глеево-дифференцированным, в том числе оподзоленным почвам, формирующимся на суглинисто-глинистых отложениях в автономных дренированных местообитаниях (Караваева, 1973). При усилении гидроморфизма криометаморфи-ческие почвы замещаются глееземами, на исходной ПКРФ выделявшимся как таежные глеево-дифференцированные торфянистые почвы. В этот же отдел включена часть палевых типичных почв с неглубокой льдистой мерзлотой на суглинистых отложениях Западной Якутии, определенных как криометаморфические грубогумусовые с подтиповым признаком “палево-метаморфизованные” (Ананко и др., 2015). Вероятно, ареал криометаморфческих почв может быть расширен за счет тундровых и лесотундровых районов Европейского севера, для которых имеются описания горизонта, полностью соответствующего диагностическим признакам криометаморфического горизонта CRM (Пастухов, 2006; Жангуров, 2013).

Отдел палево-метаморфических почв (12.8 млн га, 12%) объединяет почвы Центральной Якутии, формирующиеся на карбонатных суглинках, и почвы горных областей Восточной Якутии, в профиле которых присутствует диагностический палевый горизонт BPL и аккумулятивно-карбонатный горизонт ВСА. Исключение из отдела палевых типичных и палевых оподзоленных почв без карбонатного горизонта резко сократило площади почв отдела на карте, по сравнению с исходной картой (45 млн га). В состав отдела, кроме палевых типичных, вошли также палевые темногумусовые (палево-серые) и криоаридные почвы. Широко распространенные палевые осолоделые почвы (Зольников и др., 1962) разделены: слабо- и среднеосолоделые почвы отнесены к осолоделому подтипу палевых почв, а сильноосолоделые – к солодям (отдел текстурно-дифференцированных почв).

Отдел органо-аккумулятивных почв занимает 81.7 млн га (около 5%). В отдел вошли почвы разных классификационных групп, в профиле которых отсутствуют срединные диагностические горизонты, а типовое разнообразие связано с гумусовыми горизонтами почв, входящих в данный отдел. Крупные ареалы темногумусовых органо-аккумулятивных почв выделены на юге ЕТР и в Забайкалье; на исходной карте они относились к черноземам. В мерзлотных ландшафтах Якутии выделены грубогумусовые остаточно-карбонатные почвы, ранее выделявшиеся как дерново- и перегнойно-карбонатные (Петрова, 1971). Небольшие ареалы в горах Кавказа, Урала, Алтае-Саянской горной области образуют перегнойно-гумусовые, серогумусовые и темногумусовые почвы (Фридланд, 1953; Богатырев, Ногина, 1962; Хмелев, 1982). Большие ареалы темногумусовых глееватых почв, которые на исходной ПКРФ относились к луговым и дерново-глеевым почвам, находятся на юге Западной Сибири. К этому же отделу отнесены серогумусовые грубогумусированные почвы трещин, образующие криогенные комплексы с почвами пятен в арктической тундре (Горячкин, 2010). Светлогумусовые почвы выделены на юге ЕТР вместо исходных серопесков и каштановых почв на легких и плотных породах. По сравнению с предыдущим подсчетом (Почвенный…, 2001), площадь отдела сократилась, так как раньше к этому отделу были отнесены все горные почвы, не имеющие равнинных аналогов. На карте значительная их часть отнесена к отделам литоземов (подстилание плотными породами на глубине <30 см) или слаборазвитых почв (петроземов) (Ананко и др., 2018).

Почвы отдела литоземов занимают 49.4 млн га (около 3%). Фактических данных для надежного выделения литоземов недостаточно. В качестве критериев использовали экологические показатели: характер рельефа, наличие плотных пород, генезис четвертичных склоновых отложений, крутизна склонов, присутствие в контуре каменистых россыпей. В предыдущем подсчете (Почвенный…, 2001) литоземы не выделялись. В работе (Столбовой, Шеремет, 1997) к ним отнесены только высокогорные дерново-гольцовые и горные лугово-степные почвы. В нашем случае количество литоземов на карте существенно увеличено.

Отдел слаборазвитых почв (37.4 млн га, 2.2%). В отдел включены пелоземы и псаммоземы Арктики, петроземы горных районов (горные примитивные почвы), боровые пески. Их общая площадь существенно выше, чем в предыдущем подсчете (Почвенный…, 2001) , в котором учтены только арктические почвы и боровые пески, и близка к данным в работе (Столбовой, Ше ремет, 1997) , в которой к слаборазвитым отнесены горные примитивные почвы и серопески (боровые пески считались отдельно). Основной вклад в общую площадь слаборазвитых почв связан с примитивными горными почвами (петроземами).

Отдел светлогумусовых аккумулятивно-карбонатных почв (15.0 млн га, менее 1%). К данному отделу отнесены каштановые, светлокаштановые и бурые почвы сухостепной и полупустынной зон и их солонцовые комплексы. По данным предыдущего подсчета (Почвенный…, 2001) , их площадь больше (22.8 млн га), что, вероятно, связано с включением в данный отдел ряда солонцовых комплексов. В работе (Столбовой, Шеремет, 1997) к данному отделу отнесены только бурые полупустынные почвы.

Отдел щелочно-глинисто-дифференцированных почв (11.4 млн га, 0.7%) представлен солонцами и частью солонцовых комплексов с преобладанием солонцов. Это преимущественно сопутствующие почвы в почвенном покрове. Имеющиеся оценки площадей близки.

Отдел галоморфных почв (2.0 млн га, 0.1%) также характеризуется сравнимыми площадями по разным оценкам. Как и щелочно-дифференцированные почвы, галоморфные почвы преимущественно выделяются как сопутствующие.

Отдел вулканических почв (12.3 млн га, 0.7%). Как правило, почвы являются преобладающими в своих контурах. Наша оценка несколько ниже предшествующих, поскольку из отдела были выведены слоисто-пепловые и торфяно-пепловые слоистые почвы, переведенные в отделы слаборазвитых и торфяных почв, соответственно.

Для почв остальных отделов, выделенных на нашей карте ( элювиальные, гидрометаморфические, агроземы, стратоземы и торфоземы ), сопоставление с предыдущими данными невозможно. Эти почвы впервые введены на карту и требуют отдельного обсуждения. Данные об их площадях представлены в таблицах 1 и 2.

Кратко охарактеризуем данные по площадям непочвенных объектов . Наиболее значительные площади занимают каменистые россыпи и выходы плотных пород: 87.5 млн га (5%) и водные объекты (18.5 млн га), площадь которых, как указано выше, недооценена. По официальным данным (Государственный доклад…, 2019) , площадь только озер России – 40.88 млн га. Площадь ледников и материковых льдов, оцененных по векторной карте, – 5.9 млн га. По официальным данным (Государственный доклад…, 2019) она составляет 5.945 млн га, то есть очень близкую величину. Площадь незакрепленных песков, лишенных почвенного покрова, – 3.8 млн га, а выходов иных рыхлых пород – 0.4 млн га. В целом результаты прямых подсчетов площадей почв и непочвенных объектов по нашей карте свидетельствуют о достаточной точности (в пределах 1%) полученных данных.

ВЫВОДЫ

-

1. Визуализация рассматриваемой версии Почвенной карты РСФСР масштаба 1 : 2.5 млн в генерализованном до уровня отделов почв виде отражает генетико-классификационное разнообразие почвенного покрова России в системе КиДПР. В легенду карты вошли 24 отдела из 27, имеющихся в КиДПР. Ряд отделов природных почв выделен на карте впервые. К ним относятся отделы литоземов, (крио)абраземов, структурно-метаморфических, крио-метаморфических и гидрометаморфических почв. Антропогенно-преобразованные почвы вошли в состав трех новых самостоятельных отделов – агроземов, торфоземов и стратоземов; агропочвы выделены на уровне типов в отделах природных почв, из которых они сформировались. Отдел стратоземов представлен городскими почвами – урбостратоземами. Новые отделы (крио)абраземов и (крио)турбоземов представляют почвы пятен в криогенных комплексах тундры, лесотундры и тайги различного генезиса и географической локализации.

-

2. Выполненный подсчет площадей отделов почв по векторной карте в равновеликой конической проекции оказался достаточно точным (ошибка 0.89%). Карта дает адекватное представление о почвенном фонде страны в формате новой классификации почв России. Полученные данные сравнивались с результатами предыдущих подсчетов.

-

3. Наиболее распространенными оказались почвы альфегу-мусового отдела, однако их площадь сократилась, по сравнению с предыдущими подсчетами, за счет перевода части их в другие отделы. Вторым по распространенности является отдел глеевых почв, представленный глееземами тундровых и северо-таежных областей и глеевыми почвами более южных районов. Площадь отдела также сократилась за счет выведения из него группы крио-гидроморфных неглеевых почв – криоземов в континентальной мерзлотной области, а также почв, отнесенных к криометаморфи-ческому отделу. Следующие позиции занимают отделы текстурнодифференцированных и аккумулятивно-гумусовых почв; их площади также несколько уменьшились за счет перевода части почв в другие отделы (структурно-метаморфических, альфегумусовых и

- органо-аккумулятивных почв). Площадь почв метаморфических отделов увеличилась, что соответствует огромной территории континентальных районов России с достаточно сбалансированным увлажнением, в которых метаморфическое направление почвообразования является преобладающим. Существенных изменений по ареалам и генетической интерпретации почв других отделов на карту не вынесено.

-

5. Важным отличием карты в формате классификации почв России от исходной карты является внимание к слаборазвитым почвам и литоземам. Эти почвы с ограниченными возможностями использования в сельском хозяйстве играют огромную биосферную роль и нуждаются в охране.

-

6. Представленная карта географии отделов почв иллюстрирует самые общие закономерности строения почвенного покрова России, несколько отличные от традиционно идентифицируемых на обзорных почвенных картах и схемах почвенногеографического районирования.

Список литературы Анализ почвенного покрова России по карте масштаба 1 : 2.5 млн с использованием новой классификации: отделы почв и их площади

- Ананко Т.В., Герасимова М.И., Конюшков Д.Е. Опыт обновления почвенной карты РСФСР масштаба 1 : 2.5 млн в системе классификации почв России // Почвоведение. 2017. № 12. С. 1411-1420. DOI: 10.7868/S0032180X17120024.

- Ананко Т.В., Герасимова М.И., Конюшков Д.Е. Палевые почвы Средней Сибири на бескарбонатных породах в Классификации почв России // Бюллетень Почвенного института имени В.В. Докучаева. 2015. № 77. С. 29-50. DOI: 10.19047/0136-1694-2015-77-29-50.

- Ананко Т.В., Герасимова М.И., Конюшков Д.Е. Почвы горных территорий в обновленной версии почвенной карты РСФСР масштаба 1 : 2.5 млн (в формате классификации почв России) // Бюллетень Почвенного института имени В.В. Докучаева. 2018. № 92. С. 122-146. DOI: 10.19047/0136-1694-2018-92-122-146.

- Ананко Т.В., Соколов И.А. О влиянии климата на соотношение несиликатных форм железа в почвах // Почвоведение. 1978. № 5. С. 4247.

- Анциферова О.А. Почвы Замландского полуострова и их антропогенное изменение. Т. 1-2. Калининград: Изд-во ККТУ, 2008. 810 с.

- Атлас Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. Т. 2. Природа и экология. М.: Роскартография. Мониторинг, 2004. 152 с.

- Богатырев К.П., Ногина Н.А. Почвы горного Урала // О почвах Урала, Западной и Центральной Сибири. М.: Изд-во АН СССР, 1962. С. 5-48.

- Васильевская В.Д. Почвообразование в тундрах Средней Сибири. М.: Наука, 1980. 233 с.

- Воробьева Г.А. Почвы Иркутской области: вопросы классификации, номенклатуры и корреляции. Иркутск: Изд-во Иркут. гос. ун-та, 2009. 149 с.

- Герасимова М.И., Тонконогов В.Д., Лебедева И.И. Отражение концепции ЭПП в новой классификации почв России на примере метаморфических горизонтов // Почвоведение. 2005. № 12. С. 1489-1495.

- ГорбачевВ.Н. Почвы Восточного Саяна. М.: Наука, 1978. 199 с.

- Горбачев В.Н. Почвы Нижнего Приангарья и Енисейского кряжа. М.: Наука, 1967. 139 с.

- Горячкин С.В. Почвенный покров Севера (структура, генезис, экология, география). М.: ГЕОС, 2010. 414 с.

- Государственный (национальный) доклад о состоянии и использовании земель в Российской Федерации в 2020 году. М. : Росреестр, 2021. 197 с.

- Государственный доклад "О состоянии и использовании водных ресурсов Российской Федерации в 2018 году". М.: НИА-Природа, 2019. 290 с.

- Губин С.В., Лупачев А.В. Почвообразование в тундровой зоне приморских низменностей Северо-Востока Сибири // Почвоведение. 2020. № 10. С. 1182-1191.

- Губин С.В., Лупачев А.В. Роль пятнообразования в формировании и развитии криоземов приморских низменностей севера Якутии // Почвоведение. 2017. № 11. С. 1283-1295. DOI: 10.7868/S0032180X17110077.

- Дворников О.А., Тонконогов В.Д.Некоторые географические особенности глеевого и альфегумусового почвообразования на севере Западной Сибири // Тез. докл. VII Всесоюзного съезда почвоведов. Кн. 4. Минск, 1988.

- 19.Добровольский Г.В., Урусевская И.С. География почв. М.: Изд-во МГУ, Изд-во "КолосС", 2004. 460 с.

- Единый Государственный Реестр Почвенных Ресурсов России. Версия 1.0. Коллективная монография. М.: Почв. ин-т им. В.В. Докучаева, 2014. 768 с.

- Еловская Л.Г.Классификация и диагностика мерзлотных почв Якутии. Якутск: ЯФ СО АН СССР, 1987. 172 с.

- Еловская Л.Г., Петрова Е.И., Тетерина Л.В. Почвы Северной Якутии. Новосибирск: Наука. Сиб. отд., 1979. 301 с.

- 23.Жангуров Е.В. Автоморфные почвы Среднего и Южного Тимана: Автореф. дис. ... канд. с.-х. наук. М., 2013. 24 с.

- Зольников В.Г., Еловская Л.Г., Тетерина Л.В., Черняк Е.И. Почвы Вилюйского бассейна и их использование. М.: Изд-во АН СССР, 1962. 204 с.

- Иванов Г.И. Почвообразование на юге Дальнего Востока. М.: Наука, 1976. 200 с.

- Игнатенко И.В. Почвы Восточно-Европейской тундры и лесотундры. М.: Наука, 1979. 280 с.

- Караваева Н.А. Почвы тайги Западной Сибири. М.: Наука, 1973. 172 с.

- Караваева Н.А. Тундровые почвы Северной Якутии. М.: Наука, 1969. 206 с.

- Карта почвенно-экологического районирования Российской Федерации. Масштаб 1 : 2 500 000 / Ред. Добровольский Г.В., Урусевская И.С. М.: МГУ им. М.В. Ломоносова, 2013. 16 листов.

- Урусевская И.С., Алябина И.О., Шоба С.А. Карта почвенно-экологического районирования Российской Федерации. Масштаб 1 :8 000 000 / Науч. ред. Урусевская И.С. М.: МГУ им. М.В. Ломоносова. Факультет почвоведения, 2019.

- Шишов Л.Л., Тонконогов В.Д., Лебедева И.И., Герасимова М.И. Классификация и диагностика почв России. Смоленск: Ойкумена, 2004. 342 с.

- Ковалев Р.В. Почвы Горно-Алтайской автономной области. Новосибирск: Наука. Сиб. отд., 1973. 354 с.

- Ковалева С.Р., Корсунов В.М., Таранов С.А. Лесные почвы горного окаймления юго-востока Западной Сибири. Восточный Алтай, Горная Шория, Салаир. Новосибирск: "Наука", 1974. 205 с.

- Конюшков Д.Е., Ананко Т.В., Герасимова М.И., Лебедева И.И. Актуализация содержания почвенной карты РСФСР масштаба 2.5 млн в формате классификации почв России для создания новой цифровой карты // Бюллетень Почвенного института имени В.В. Докучаева. 2020. Вып. 102. С. 21-48. DOI: 10.19047/0136-1694-2020-102-21-48.

- Костенков Н.М., Жарикова Е.А. Почвы прибрежной территории юго-западной части Приморья // Почвоведение. 2018. № 2. С. 141-154.

- Кузьмин В.А. Почвы Предбайкалья и Северного Забайкалья. Новосибирск: Наука. Сиб. отд., 1988. 175 с.

- Лебедева И.И., Овечкин С.В., Семина Е.В. К вопросу о подтиповомразделении черноземов СССР // Почвы СССР. Прикладные и генетико-географические аспекты исследований. М. : Почвенный ин-т им. В.В. Докучаева, 1987. С. 143-152.

- О состоянии и об охране окружающей среды Российской Федерации в 2020 году. Государственный доклад. М.: Минприроды России; МГУ им. М.В. Ломоносова, 2021. 864 с.

- Пастухов А.В. Особенности автоморфных почв на покровных суглинках экотона тундра - северная тайга Европейского северо-востока: Автореф. дис. ... канд. геогр. наук. М., 2006. 24 с.

- Петров Б.Ф. Почвы Алтае-Саянской области // Тр. Почв-ин-та им. В.В. Докучаева, т. 35. М.: Изд-во АН СССР, 1952. 252 с.

- Петрова Е.И. Почвы Южной Якутии. Якутск: ЯФ СО АН СССР, 1971. 188 с.

- Полевой определитель почв России. М.: Почвенный ин-т им. В.В. Докучаева, 2008. 182 с.

- Почвенная карта Крыма / Урусевская И.С., Мартыненко И.А., АлябинаИ.О. (ред.) / Масштаб 1 : 2.5 млн. М.: МГУ им. М.В. Ломоносова. Факультет почвоведения, 2019.

- Почвенная карта РСФСР масштаба 1 : 2 500 000 / Под ред. B.М. Фридланда. М.: ГУГК, 1988. 16 листов.

- Почвенный покров и земельные ресурсы Российской Федерации. М.: Почв. ин-т им. В.В. Докучаева, 2001. 400 с.

- Почвы и почвенный покров Печоро-Илычского заповедника (Северный Урал) / Под ред. Дёгтевой С.В., Лаптевой Е.М. Сыктывкар: Изд-во УрО РАН, 2013. 328 с.

- Прасолов Л.И. География и площадь распространения почв // Почвоведение. 1945. № 3-4. С. 146-151.

- Прасолов Л.И. Площади почв и угодий СССР // Природа. 1932. № 4. C. 284-302.

- Пшеничников Б.Ф., Пшеничникова Н.Ф. Генезис и эволюция приокеанических буроземов. Владивосток: Изд-во Дальневост. ун-та, 2002. 202 с.

- Розов Н.Н. Общий учет и качественная характеристика земельных ресурсов СССР // Проблемы почвоведения. М.: Изд-во АН СССР, 1962. С. 7-42.

- Розов Н.Н., Ободовская В.Н. Метод и общие итоги сопряженного учета площадей почв и сельскохозяйственных угодий мира // Земельные ресурсы мира, их использование и охрана. М.: Наука, 1978. С. 56-59.

- Романенко Г.А., Комов Н.В., Тютюнников А.И. Земельные ресурсы России, эффективность их использования. М.: Россельхозакадемия, 1996. 306 с.

- Росликова В.И., Рыбачук Н.А., Короткий А.М. Атлас почв юга Дальнего Востока (Приханкайская низменность). Владивосток: Дальнаука, 2010. 246 с.

- Рухович Д.И., Вагнер В.Б., Вильчевская Е.В., Калинина Н.В., Королева П.В. Проблемы использования цифровых тематических карт на территорию СССР при создании ГИС "Почвы России" // Почвоведение. 2011. № 9. С. 1043-1055.

- Савин И.Ю., Герасимова М.И., Лебедева И.И., Ананко Т.В., Конюшков Д.Е., Белоусова Н.И., Королюк Т.В., Шубина И.Г., Хохлов С.Ф., Шишконакова Е.А., Савицкая Н.В. О создании новой версии цифровой почвенной карты России масштаба 1 : 2.5 млн // Современные проблемы изучения почвенных и земельных ресурсов. Сборник докладов Второй Всероссийской открытой конференции с международным участием. 2017. С. 23-26.

- Савин И.Ю., Столбовой В.С., Аветян С.А., Шишконакова Е.А. Карта распаханности почв России // Бюллетень Почвенного института имени В.В. Докучаева. 2018. Вып. 94. С. 38-56. DOI: 10.19047/0136-1694-201894-38-56.

- Симакова М.С., Тонконогов В.Д., Шишов Л.Л. Почвенные ресурсы Российской Федерации // Почвоведение. 1996. № 1. С. 77-88.

- Соколов И.А. Гидроморфное неглеевое почвообразование // Почвоведение. 1980а. № 1. С. 21-32.

- Соколов И.А. О разнообразном проявлении гидроморфного неглеевого почвообразования // Почвоведение. 1980б. № 2. С. 5-18.

- Соколов И.А., Тонконогов В.Д. О почвах плато Путорана // Тр. Байкальской лимнолог. станции, 1975. Т. 20 (40). С. 115-121.

- Столбовой В.С., Шеремет Б.В. О почвенном фонде России // Почвоведение. 1997. № 12. С. 1429-1437.

- Тонконогов В.Д. Автоморфное почвообразование в тундровой и таежной зонах Восточно-Европейской и Западно-Сибирской равнин. М.: Почвенный ин-т им. В.В. Докучаева РАСХН, 2010. 286 с.

- Тонконогов В.Д. Почвенный покров // Ямало-Гыданская область (физико-географическая характеристика / Под ред. Р.К. Сиско. Л.: Гидрометеоиздат, 1977. С. 169-197.

- Урусевская И.С., Алябина И.О., Шоба С.А. Карта почвенно-экологического районирования Российской Федерации. Масштаб 1 : 8 000 000. Пояснительный текст и легенда к карте. М.: МАКС Пресс, 2020. 100 с.

- Фридланд В.М. Бурые лесные почвы Кавказа // Почвоведение. 1953. № 12. С. 28-44.

- Хитров Н.Б., Рухович Д.И., Калинина Н.В., Новикова А.Ф., Панкова Е.И., Черноусенко Г.И. Оценка площадей засоленных почв на территории европейской части России (по электронной версии карты засоления почв масштаба 1 : 2.5 млн). Почвоведение. 2009. № 6. С. 627637.

- 67.Хмелев В.А. Почвы низкогорий Северного Алтая. Новосибирск: Наука. Сиб. отд., 1982. 153 с.

- Черноусенко Г.И., Калинина Н.В., Хитрое Н.Б., Панкова Е.И., Рухович Д.И., Ямнова И.А., Новикова А.Ф. Оценка площадей засоленных и солонцовых почв на территории Уральского федерального округа России. Почвоведение. 2011. № 4. С. 403-416.

- Шишов Л.Л., Соколов И.А. Новая редакция классификации почв СССР // Почвоведение. 1989. № 4. С. 112-120.

- Шоба С.А., Алябина И.О., Колесникова В.М. и др. Почвенные ресурсы России. Почвенно-географическая база данных. М.: ГЕОС, 2010. 128 с.

- Iliffe J., Lott R. Datums and Map Projections for Remote Sensing, GIS and Surveying. Dunbeath: Whittles Publishing, 2008. 218 p.

- Jones A., Stolbovoi V., Tarnocai C., Broll G., Spaargaren O., Montanarella L. (Eds.). Soil Atlas of the Northern Circumpolar Region. Europ. Commission Office Official Publ., Luxembourg, 2009. 142 p.

- Stolbovoi V., Fischer G., Sheremet B., Savin I. The IIASA-LUC Project "Georeferenced Database of Russia" // Soil and Terrain Digital Database (SOTER). IIASA. Laxenburg, Austria, 1998. IR-98-0113. Vol. 1-2. 49 p.

- Stolbovoi V. Soils of Russia: Correlated with the Revised Legend of the FAO Soil Map of the World and World Reference Base for Soil Resources. IIASA Research Report. IIASA, Laxenburg, Austria, 2000. RR-00-013.

- Zhogolev A., Savin I. Soil mapping based on globally optimal decision trees and digital imitations of traditional approaches // Int. J. of Geo-Information. 2020. No. 9(11), 664. DOI: 10.3390/ijgi9110664.

- Zhogolev A.V. Soil mapping based on globally optimal decision trees. Pedometrics: WGs Digital Soil Mapping - Global Soil Map 2021. Wageningen. Netherlands. 2021. (Short talk).