Анализ подходов к радиационно-экологическому мониторингу в районах размещения ядерно и радиационно опасных объектов. Обзор

Автор: Панов А.В., Санжарова Н.И., Кузнецов В.К., Спиридонов С.И., Курбаков Д.Н.

Рубрика: Научные статьи

Статья в выпуске: 3 т.28, 2019 года.

Бесплатный доступ

Представлены методические подходы к организации государственного и ведомственных систем мониторинга окружающей среды в регионах размещения ядерно и радиационно опасных объектов (ЯРОО) с целью обеспечения радиационной и экологической безопасности человека и биоты. Показана необходимость ведения радиационно-экологического мониторинга на всех стадиях жизненного цикла ЯРОО с учётом специфики предприятий, природных и хозяйственных особенностей региона их размещения, а также ситуаций облучения персонала, населения и биоты. Выделены направления радиационно-экологического мониторинга как на уровне отдельных ЯРОО (объектный, производственно-экологический), так и общеметодологические подходы к оценке воздействия радионуклидов в составе выбросов и сбросов на человека, живые организмы и экосистемы: радиационно-гигиенический, социально-гигиенический, проспективный, агроэкологический, биологический, экологический. Показано, что в основе оценки радиационного воздействия ЯРОО на человека и биоту лежат результаты многолетних наблюдений за содержанием радионуклидов в приземном атмосферном воздухе, наземных (природных и аграрных) и водных экосистемах. Проанализированы различные аспекты радиационно-экологического мониторинга, выделены преимущества и недостатки методов его организации. Показана необходимость оптимизации радиационно-экологического мониторинга в районах размещения ЯРОО и разработки комплексного подхода к его проведению на основе интегральной оценки рисков для человека и биоты от множества источников загрязнений с учётом путей миграции токсикантов в критических экосистемах.

Радиационно-экологический мониторинг, радиационно опасный объект, экологическая и радиационная безопасность, атмосферный воздух, наземные экосистемы, водные экосистемы, радионуклиды, дозы облучения, человек, биот

Короткий адрес: https://sciup.org/170171499

IDR: 170171499 | УДК: 504.054:621.039:539.16 | DOI: 10.21870/0131-3878-2019-28-3-75-95

Текст научной статьи Анализ подходов к радиационно-экологическому мониторингу в районах размещения ядерно и радиационно опасных объектов. Обзор

Во второй половине XX века в результате резкого роста промышленного производства, включая разработку военных и мирных атомных технологий, а также испытаний ядерного оружия, значительно увеличилась техногенная нагрузка на биосферу. Это привело к необходимости оценки негативного влияния деятельности человека на окружающую среду посредством развития систем и средств контроля за изменением состояния атмосферного воздуха, наземных и водных экосистем. В практику был введён термин – экологический мониторинг, т.е. система наблюдений, оценки и прогноза антропогенных изменений окружающей природной среды [1, 2]. Основными целями экологического мониторинга являются: оценка показателей состояния и функциональной целостности экосистем, выявление причин и последствий изменения этих параметров, а также разработка специальных мероприятий по исправлению создающихся негативных ситуаций до того, как окружающей среде и человеку будет нанесён ущерб.

Говоря о задачах обеспечения экологической безопасности окружающей среды в регионах размещения ядерно и радиационно опасных объектов (ЯРОО) следует отметить, что под экологической, в первую очередь, подразумевается радиационная безопасность, хотя и другие виды опасности (химическое загрязнение, выделение тепла, электромагнитное излучение, уровень шума и т.д.) также подлежат контролю [3, 4]. Потенциально опасным фактором воздейст-

Панов А.В.* – зам. директора, д.б.н., проф. РАН; Санжарова Н.И. – директор, д.б.н., проф., чл.-корр. РАН; Кузнецов В.К. – гл. научн. сотр., д.б.н.; Спиридонов С.И. – гл. научн. сотр., д.б.н., проф.; Курбаков Д.Н. – научн. сотр. ФГБНУ ВНИИРАЭ.

вия при использовании атомной энергии является радиоактивность. Поэтому система экологического мониторинга в регионах размещения ЯРОО направлена в большей степени на обеспечение радиационной безопасности человека и биоты, т.е. имеет две составляющие: санитарногигиеническую (охрана здоровья персонала ЯРОО и населения) и природоохранную.

Перспективы развития ядерной энергетики, как одной из основных составляющих энергобезопасности государства, во многом определяются решением ряда экологических задач: обоснование радиационной безопасности человека и биоты при эксплуатации ЯРОО и связанных с этим выбросов и сбросов радионуклидов в окружающую среду; обращение с радиоактивными отходами; решение проблем ядерного наследия (включая вывод из эксплуатации ядер-ных установок и утилизацию ядерного оружия); ликвидация последствий радиационных аварий и инцидентов [5-7]. Решение этих ключевых проблем невозможно без организации системы радиационно-экологического мониторинга (РЭМ) в регионах размещения ЯРОО. Для успешного ведения такой системы необходимо привлечение специалистов разных областей знаний и проведение комплексных научных исследований. Организация РЭМ в регионах размещения ЯРОО является достаточно затратным процессом, включающим комплекс организационных, технических и технологических аспектов [8]. Это приводит к необходимости оптимизации системы РЭМ на основе достижений фундаментальной и прикладной науки с использованием современных методов дозиметрии, математического моделирования, геоинформационных технологий и средств связи, разработки систем поддержки принятия решений для ликвидации последствий потенциально возможных радиационных аварий.

Целью настоящей работы является обобщение накопленного опыта и анализ существующих подходов к ведению радиационно-экологического мониторинга в районах размещения ядерно и радиационно опасных объектов, а также формулировка наиболее общих требований к развитию систем РЭМ.

Организация государственного и ведомственного мониторинга радиационной обстановки

В Российской Федерации для обеспечения радиационной безопасности человека и окружающей среды при использовании атомной энергии разработана и внедрена в практику обширная правовая и нормативная база, включающая: законодательные акты и приказы; санитарные правила и нормы; руководящие документы; методические указания и рекомендации, инструкции; ГОСТы, ОСТы, строительные нормы и правила, а также ряд других [9]. С целью контроля за выполнением требований законодательства создана система государственного мониторинга радиационной обстановки на территории РФ [10]. Координация деятельности по ведению системы мониторинга и её функциональных подсистем возложена на Федеральную службу по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. В состав сети государственного радиационного мониторинга входят пункты наблюдений за содержанием радионуклидов в атмосферном воздухе, атмосферных выпадениях, атмосферных осадках, поверхностных пресных водоёмах и морских водах, а также станции и посты наблюдения по измерению мощности амбиентного эквивалента дозы. География размещения наблюдательных постов охватывает всю территорию России, но большая их часть сконцентрирована в районах расположения ЯРОО. Научнометодическое руководство сетью осуществляет НПО «Тайфун» (Обнинск), где функционирует Главный информационно-аналитический центр Росгидромета по обеспечению оперативной и прогностической информацией в чрезвычайных ситуациях, связанных с аварийным загрязнением окружающей среды на территории РФ (ГИАЦ Росгидромета). Анализ радиационной обста- новки и принятие оперативных решений в случае аварии на ЯРОО основывается на результатах разработанного и используемого в Центре программно-технического комплекса RECASS [11]. Данная система реализована на современной платформе «MS.NET Framework» с использованием 64-разрядной архитектуры и позволяет моделировать потенциальные пути распространения до 400 радионуклидов в окружающей среде от любого источника загрязнения, с учётом метеорологических параметров, рельефа местности и других факторов, а также оценивать дозовые нагрузки на население и принимать оперативные решения по проведению комплекса защитных мероприятий [12].

Для своевременного выявления изменений радиационной обстановки, оценки, прогнозирования и предупреждения возможных негативных последствий радиационного воздействия для населения и окружающей среды государственная система мониторинга функционирует в виде Единой государственной автоматизированной системы мониторинга радиационной обстановки – ЕГАСМРО (ранее ЕГАСКРО) [13]. Эта система предназначена для информационной поддержки деятельности органов государственной власти и управления всех уровней по обеспечению радиационной безопасности на территории Российской Федерации и объединяет ведомственные и территориальные системы радиационного контроля в единую систему мониторинга посредством интернет-каналов связи . ЕГАСМРО позволяет в режиме реального времени отслеживать радиационную обстановку на территории страны и принимать оперативные решения в случае её внезапного ухудшения. В то же время данные, представленные в системе, ограничиваются минимальным набором показателей (в большей части связанных с оценкой МЭД) и позволяют зафиксировать только аварийные ситуации, что явно недостаточно для формирования полной и объективной картины воздействия ЯРОО на человека и окружающую среду. Например, в рамках данной системы отсутствует возможность определения мест накопления радионуклидов в различных ландшафтах, оценки путей их миграции (включая природные и сельскохозяйственные пищевые цепочки), выделения критических с точки зрения радиационного воздействия экосистем и организмов.

С 2008 г. на предприятиях Госкорпорации «Росатом» создаётся система объектного мониторинга состояния недр (ОМСН) для оценки экологической безопасности при эксплуатации и выводе из эксплуатации ЯРОО, а также обоснования управляющих и проектных решений, направленных на снижение воздействия ЯРОО на человека и окружающую среду [14]. В систему ОМСН входит не только мониторинг недр, но и почв, поверхностных вод, донных отложений, т.к. через них загрязнители могут проникать в недра. Вся информация с наблюдательных скважин и постов стекается в Центр аналитической информационной системы (АИС ОМСН), функционирующий в ФГБУ «Гидроспецгеология». Помимо контроля состояния недр данная система дополняется подсистемами: «Мониторинг загрязнения растительности, почвы и снега» и «Мониторинг радиоактивного загрязнения приземного слоя атмосферы». Начав свое развитие с ФГУП «ПО «Маяк», ОМСН в настоящее время запущена на АО «СХК» и планируется к запуску на ФГУП «НИТИ», ОАО «ППГХО», ОАО «Белоярская АЭС», ОАО «МСЗ», а также других предприятиях Госкорпорации «Росатом».

Необходимо отметить, что в процесс мониторинга радиационной обстановки вовлечены не только Росгидромет Минприроды России и Госкорпорация «Росатом», но и в рамках своих компетенций: Роспотребнадзор (мониторинг содержания радионуклидов в воздухе помещений, продуктах питания, питьевой воде и оценка дозовых нагрузок на население), Минздрав (оценка влияния облучения на здоровье человека), Минсельхоз (мониторинг содержания радионуклидов в сельскохозяйственной продукции и на сельскохозяйственных угодьях), Рослесхоз (мони- торинг радиационной обстановки в лесах и содержания радионуклидов в природной продукции), Минтранс (мониторинг радиационной обстановки на транспорте), Минпромторг (мониторинг радиационной обстановки в промышленности), Минобороны (мониторинг радиационной обстановки на объектах вооруженных сил), МЧС (аварийное реагирование, ликвидация последствий радиационных аварий) и др. Эти министерства решают задачи в области своей деятельности, тем не менее, между ними отсутствует чёткое межведомственное взаимодействие по обмену информацией о результатах мониторинга, которое в какой-то мере осуществляется только через систему ЕГАСМРО. Зачастую объекты и программы государственного и ведомственных систем радиационного мониторинга дублируют друг друга, в то же время не охватывая полностью все критичные, с точки зрения радиационного воздействия, экосистемы.

Радиационно-экологический мониторинг на различных стадиях жизненного цикла ядерно и радиационно опасных объектов

Основной целью радиационно-экологического мониторинга является оценка влияния на человека и биоту радионуклидов, поступающих в окружающую среду при нормальной эксплуатации и в случае аварии на ядерно и радиационно опасных объектах. ЯРОО – это уникальные предприятия или установки, к которым предъявляются самые высокие требования по безопасности. Опыт ликвидации крупных радиационных аварий показал, что ошибки в этой сфере могут привести к колоссальным затратам на реабилитацию в течение многих лет и иметь не только негативные экологические, но и социальные последствия. Жизненный цикл ЯРОО, как правило, очень долог. Например, для АЭС он составляет более 50 лет от фазы строительства до вывода из эксплуатации. Поэтому создание системы РЭМ на атомных электростанциях начинается ещё на стадии проектирования при подготовке материалов по обоснованию инвестиций (ОБИН) и оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) в рамках инженерно-экологических изысканий [15-17]. Проведение РЭМ до начала строительства ЯРОО даёт возможность оценить состояние всех экосистем, а также дозовых нагрузок на человека и биоту на уровне фона (так называемый «нулевой уровень»). Это очень важный этап, поскольку он создаёт информационный базис для дальнейшего анализа возможного негативного влияния ЯРОО на окружающую среду и человека в период строительства объекта и его эксплуатации. Здесь важно отметить, что при оценке такого влияния необходимо учитывать уже существующее на момент строительства ЯРОО техногенное загрязнение окружающей среды от действующих промышленных предприятий в регионе его размещения.

На разных стадиях ядерно-топливного цикла (ЯТЦ) состав радиологически значимых нуклидов, поступающих в окружающую среду, может отличаться и включать как естественные, так и техногенные [18]. Перечень контролируемых радиоактивных веществ в составе выбросов атомных электростанций в различных странах варьирует в широких пределах. В Российской Федерации такой перечень включает, как правило, только 4-5 радионуклидов и суммарную активность инертных радиоактивных газов (ИРГ), что зачастую приводит к недооценке суммарной дозовой нагрузки на население [19].

В последние годы, значительно усилился интерес к мониторингу биофильных изотопов 3H, 14C, 129I, имеющих определённый потенциал вклада в формирование дозовых нагрузок человека и биоты. Тритий, активно мигрирующий в природных средах радионуклид, способный проникать в ткани и генные структуры живых организмов, вызывая мутагенные и соматические нарушения. Таким образом, при проведении мониторинговых работ необходимо учитывать все радиологически значимые радионуклиды в составе радиоактивных выбросов и сбросов предприятий ядерного топливного цикла с учётом специфики их работы.

На стадии эксплуатации ЯРОО, в соответствии с нормативными документами (ГОСТ·Р 56059-2014, РД ЭО 0604-2005 и др.), проводятся производственный экологический мониторинг (ПЭМ) и контроль, осуществляемые отделами радиационной безопасности и охраны окружающей среды предприятий ЯТЦ [20]. Помимо текущего контроля за радиационной обстановкой в рабочих помещениях ЯРОО и на его площадке, оценки доз внешнего и внутреннего облучения персонала предприятия, ПЭМ проводится для контроля за соблюдением законодательства в области охраны окружающей среды, т.е. доказательства непревышения допустимых уровней содержания техногенных радионуклидов в ряде компонентов природной среды. ПЭМ включает в себя: контроль за содержанием радионуклидов и других токсикантов в почве, растительности, местных пищевых продуктах, питьевой воде, водных объектах, подземных водах, донных отложениях, оценку интегральной годовой дозы на местности; контроль мощности дозы гамма-излучения; оценку состояния объектов размещения отходов, оценку выбросов в атмосферный воздух и анализ состояния окружающей среды в санитарно-защитной зоне. Для повышения качества проводимых мониторинговых работ Госкорпорация «Росатом» внедряет на своих предприятиях систему экологического менеджмента в соответствии с ISO 14001. Для получения объективной картины состояния окружающей среды в регионах размещения ЯРОО, помимо ПЭМ предприятий, радиационно-экологический мониторинг проводят независимые организации, имеющие аккредитованные для этих целей лаборатории. Полученные данные мониторинга используются ЯРОО при разработке мероприятий по снижению их негативного воздействия на окружающую среду.

Необходимо отметить важность ведения радиационно-экологического мониторинга и на объектах ядерного наследия, например, мест добычи и переработки урановой руды, хранилищ радиоактивных отходов и др. Результаты радиоэкологических исследований показывают, что после вывода таких объектов из эксплуатации и консервации они могут оказывать негативное воздействие на человека и окружающую среду [21, 22].

Направления мониторинга окружающей среды в регионе размещения ядерно и радиационно опасных объектов

Система радиационно-экологического мониторинга ЯРОО описана отраслевыми нормативными документами, однако она имеет обобщённый характер. Поэтому каждая организация или ведомство, руководствуясь общими подходами, разрабатывает свою программу мониторинга в соответствии с решаемыми задачами, а также с учётом типа реактора или установки, выбросов и сбросов радионуклидов при нормальной эксплуатации и в случае аварии, особенностей расположения ЯРОО и хозяйственного использования территории в зоне наблюдения, исторических данных об объекте, географических, природно-климатических, и других условий.

Радиационно-экологический мониторинг – это комплекс системных, многолетних наблюдений за изменениями в окружающей среде, позволяющих выявить возможное влияние ЯРОО на человека и биоту при нормальной эксплуатации объекта, и оценить текущий уровень его экологической безопасности. Полученные в результате мониторинга данные должны быть достаточными для разработки управленческих решений по исключению либо снижению до уровня, определённого нормативными документами, возможного негативного влияния ЯРОО на окру- жающую среду. Разработка программы и регламента мониторинга в регионе размещения ЯРОО проводится на основе отечественной правовой и нормативной базы с учётом международных рекомендаций [23]. РЭМ включает в себя наблюдения за радиоактивностью объектов окружающей среды и радиационной обстановкой на местности с использованием набора средств и методов контроля при одновременном учёте природных параметров состояния окружающей среды в регионе размещения ЯРОО [24].

Основной целью РЭМ является обеспечение радиационной безопасности населения и требований нормативов, регламентирующих качество окружающей среды, а также выявление тенденций изменения радиационно-экологической обстановки в регионе размещения ЯРОО в процессе его эксплуатации.

К задачам радиационно-экологического мониторинга относятся:

-

- регистрация текущего уровня радиоактивного и химического загрязнения объектов окружающей среды в зоне наблюдений ЯРОО и выявление тенденций в его изменении;

-

- выявление основных путей радиоактивного и химического загрязнения приземного атмосферного воздуха, наземных (природных и аграрных) и водных экосистем, установление перечня приоритетных загрязнителей;

-

- оценка экологического состояния приземного атмосферного воздуха, наземных и водных экосистем;

-

- изучение закономерностей поведения радиоактивных веществ в экосистемах, определение количественных параметров миграции радионуклидов, обобщение полученной информации в рамках математических моделей;

-

- получение исходных данных для выполнения прогнозных оценок экологического состояния окружающей среды;

-

- разработка рекомендаций по предупреждению и устранению возможных негативных тенденций в изменении окружающей среды, обусловленных функционированием ЯРОО;

-

- обеспечение объективной информацией о текущей радиационно-экологической обстановке для принятия управленческих решений по исключению либо снижению до нормативного уровня возможного негативного влияния ЯРОО на окружающую среду, а также направленных на ограничение поступления радионуклидов в рацион питания населения и снижение дозовых нагрузок на человека и биоту.

Для реализации РЭМ разрабатывается регламент его проведения, включающий [25]:

-

- сеть пунктов (точек) наблюдения с географической привязкой;

-

- перечень объектов мониторинга;

-

- наблюдаемые параметры;

-

- способы или процедуры определения контролируемых параметров (непосредственные измерения, отбор проб и т.п.);

-

- периодичность проведения наблюдений;

-

- методы анализа отобранных проб.

Основное требование к РЭМ - получение достоверной информации при проведении наблюдений (измерений, анализов), которое предусматривает выполнение следующих условий:

-

- наличие представительной системы пробоотбора;

-

- регулярность и комплексность наблюдений;

-

- обеспечение точности анализов и достоверности измерений параметров;

-

- проведение статистического анализа данных для оценки распределения загрязнителей в компонентах природной среды и составления прогноза.

Этапы организации радиационно-экологического мониторинга включают:

-

- составление перечня ЯРОО;

-

- анализ данных о регламентированных выбросах и сбросах ЯРОО, а также о прогнозируемом радиоактивном загрязнении в случае радиационной аварии;

-

- составление перечня радионуклидов, подлежащих контролю и мониторингу;

-

- оценка существующих уровней радиоактивного загрязнения наземных и водных экосистем в регионе размещения ЯРОО;

-

- создание сети стационарных контрольных пунктов по территориальному принципу с учётом многолетней розы ветров относительно площадки ЯРОО;

-

- разработка регламента РЭМ атмосферного воздуха, наземных и водных экосистем при работе ЯРОО в штатном режиме и при аварийных ситуациях;

-

- организация и проведение РЭМ экосистем в зоне наблюдения ЯРОО (отбор и обработка проб; проведение измерений; сбор, анализ, хранение в виде баз данных и передача информации).

Объектами РЭМ являются атмосферный воздух, наземные (природные, антропогенно изменённые и аграрные) и водные экосистемы, представительно характеризующие регион ЯРОО и являющиеся критическими с точки зрения воздействия предприятия. В зависимости от вида и характера воздействия объектами РЭМ могут быть:

-

- атмосферный воздух;

-

- атмосферные осадки;

-

- почва;

-

- растительность;

-

- вода и донные отложения поверхностных водоёмов;

-

- подземные воды;

-

- воды, используемые для орошения полей;

-

- сточные воды;

-

- продукты питания и продовольственное сырье.

При составлении перечня объектов РЭМ учитывают: вид и химическую форму радионуклидов, поступающих в окружающую среду, их дочерних продуктов распада; особенности их миграции, аккумуляции и трансформации в окружающей среде, а также местные условия, которые могут оказать влияние на характер и уровни загрязнения различных компонентов окружающей среды. При анализе местных условий следует принимать во внимание характер хозяйственной деятельности на рассматриваемой территории, поскольку она может существенно повлиять на поведение радионуклидов и других токсикантов в окружающей среде, в том числе обуславливать загрязнение пищевых продуктов.

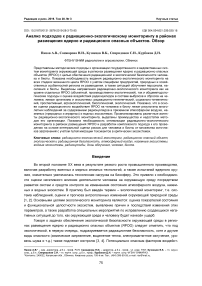

Общий алгоритм работ по радиационно-экологическому мониторингу ЯРОО, начиная с этапа проектирования и проведения инженерно-экологических изысканий, представлен на рис. 1.

Рис. 1. Общая схема организации радиационно-экологического мониторинга в регионе размещения ЯРОО.

В районах размещения пунктов хранения отработанного ядерного топлива (ОЯТ) и радиоактивных отходов (РАО) целями радиационно-экологического мониторинга, прежде всего, являются обеспечение радиационной безопасности персонала предприятий и населения, проживающего в регионе его размещения посредством контроля доз внешнего и внутреннего облучения, а также защита окружающей среды, т.е. недопущение значимого выхода радиоактивности за пределы промышленной площадки [26].

Другим наиболее важным направлением обеспечения радиационной безопасности человека является радиационно-гигиенический мониторинг (РГМ). Исторически эта система мониторинга сложилась из комплексного анализа данных, получаемых от учреждений Государственного санитарного надзора и научных центров по результатам проводимого ими мониторинга вокруг ЯРОО, мониторинга выпадений продуктов ядерных взрывов и мониторинга после чернобыльской аварии. В последние годы к этой системе добавились данные результатов радиационно-гигиенической паспортизации организаций и территорий [27]. Радиационно-гигиенический мониторинг включает оценку:

-

- радиационно-гигиенических параметров среды обитания (воздух и выпадения, почва, вода открытых и подземных источников);

-

- структуры пищевого рациона населения (по данным обследования домохозяйств);

-

- содержания радионуклидов в основных компонентах пищевого рациона и питьевой воде;

-

- эффективных и накопленных доз облучения персонала и населения (от природных и техногенных источников).

Оценка дозовых нагрузок на человека проводится как путём модельных расчётов, например, на основе данных о содержании радионуклидов в основных компонентах пищевого рациона и его структуре (для внутреннего облучения), так и с привлечением инструментальных методов прямых измерений, например, ТЛД-дозиметрия в случае оценки внешнего облучения или СИЧ-измерения для оценки внутреннего облучения [27, 28].

Результаты радиационно-гигиенического мониторинга используются в социальногигиеническом мониторинге (СГМ) - системе наблюдения, оценки и прогноза состояния здоровья населения, а также определения причинно-следственных связей между здоровьем человека и воздействием на него факторов среды обитания для принятия мер по устранению вредного воздействия [29]. Именно эта система мониторинга позволяет установить корреляционные зависимости влияния факторов риска (включая радиационный) на здоровье населения на основе мониторинга показателей заболеваемости (включая детскую), социально-экономических, качества среды обитания, качества и безопасности пищевых продуктов. Стоит отметить, что не все показатели, оцениваемые в РГМ, включая паспортизацию, используются в СГМ.

Развитием систем РГМ и СГМ является проспективный мониторинг , в котором оценивается состояние здоровья персонала ЯРОО и населения, проживающего в регионе размещения объекта, включая разработку и проведение мероприятий по повышению медико-социальной защищённости человека [30]. Данный вид мониторинга направлен на совершенствование системы медико-санитарного обеспечения; оказания адресной помощи группам повышенного, с точки зрения облучения, риска; реабилитации персонала и населения, подвергшегося воздействию профессионального и техногенного облучения. Для решения этих задач проводится наблюдение за средой обитания человека с использованием данных радиационно-экологического мониторинга, радиационно-гигиенической обстановкой, медико-эпидемиологические и демографические исследования (заболеваемость, репродукция), анализ здоровья персонала и населения (в особенности детей, как наиболее критической группы по облучению), оценка вероятности детерминированных и отдалённых стохастических (канцерогенных и генетических) последствий на основе медико-дозиметрических регистров. Для установления причинно-следственных связей воздействия радиации на здоровье человека данный мониторинг также начинается на стадии проектирования ЯРОО (снятие «нулевого» фона) и сопровождает все этапы жизненного цикла объекта.

Поскольку многие ЯРОО расположены в регионах интенсивного ведения агропромышленного производства, а производимая на этих территориях сельскохозяйственная продукция может являться значимым источником поступления радионуклидов в организм человека и формирования дозы внутреннего облучения, в зоне влияния ЯРОО ведётся система агроэкологического мониторинга по специальным программам, учитывающим региональные особенности ведения сельского хозяйства [31]. Данный вид мониторинга проводится на сети контрольных участков аграрных экосистем в пределах зоны наблюдения вокруг ЯРОО, но большая их часть сконцентрирована в зоне 5-10 км. При мониторинге агроэкосистем изучается структура почвен- ного покрова пахотных и кормовых угодий; агрохимические характеристики почв; содержание радионуклидов (естественных – 40K, 226Ra, 232Th; техногенных – 90Sr, 137Cs) в почвах и сельскохозяйственной продукции (растениеводческой, животноводческой, кормов сельскохозяйственных животных); оценивается плотность загрязнения почв 137Cs и 90Sr; коэффициенты накопления и перехода радионуклидов из почв в различные виды сельскохозяйственной продукции, вертикальное распределение радионуклидов по почвенному профилю на естественных кормовых угодьях. Полученные данные по содержанию радионуклидов в продукции сельского хозяйства анализируются на соответствие действующим санитарно-гигиеническим нормативам [32].

При анализе возможного негативного воздействия ЯРОО на окружающую среду используются результаты биологического мониторинга – оценки благополучного функционирования экосистем на основе изучения биоты (живых организмов). Данный вид мониторинга включает в себя два направления. Во-первых, это оценка биоразнообразия в регионе размещения ЯРОО и анализ его изменения. В рамках этого вида мониторинга проводятся флористические и фаунистические исследования. Учитывая, что значимым путём поступления радионуклидов в окружающую среду являются сбросы радионуклидов в водные экосистемы, значительное внимание уделяется проведению гидробиологических исследований (изучаются фито- и зоопланктон, зообентос, перифитон, высшая водная растительность, ихтиофауна). Исследование биоты включает: оценку видового разнообразия, количественный состав и биомассу, физиологическое состояние, пространственное распределение, особенности миграции. Проводится оценка массовых видов животных и растений, а также видов, занесённых в Красные книги (федеральную и региональные). Определяются хозяйственно ценные виды, наличие и состояние особо охраняемых природных территорий.

Второе направление биологического мониторинга, это – биоиндикация, т.е. оценка ответных реакций компонентов наземных и водных экосистем (организмов-индикаторов) на радиационное воздействие. В качестве таких ответных реакций могут рассматриваться: изменения репродуктивных функций, морфологии, флуктуирующая асимметрия и др. Метод биологического мониторинга наглядно даёт представление о функциональном состоянии экосистем и отдельных представителей биоты в регионе размещения ЯРОО. В то же время, в результатах биомониторинга достаточно сложно вычленить радиационную составляющую из всей совокупности стресс-факторов техногенного воздействия на живые организмы, поскольку ответ на них является интегральным. Несмотря на это, биологический мониторинг является хорошим дополнением к радиационно-экологическому мониторингу.

Развитием биологического является экологический мониторинг, в рамках которого оценивается состояние абиотической компоненты биосферы и антропогенных изменений в экосистемах, обусловленных воздействием техногенного загрязнения (включая радиационный фактор), сельскохозяйственным использованием земель, урбанизацией и т.п. [24]. Данный вид мониторинга входит в радиационно-экологический, поскольку позволяет комплексно оценить состояние экосистем под воздействием антропогенного влияния.

Подходы к оценке радиационной безопасности человека и биоты

Одной из важных составляющих радиационно-экологического мониторинга при анализе влияния ЯРОО на окружающую среду и человека является рисковый подход, т.е. идентификация опасностей и оценка возможных нежелательных событий (РД 03-418-01). В радиационной безопасности подход к анализу рисков включает два направления. Во-первых, это вероятност- ный анализ безопасности эксплуатации ЯРОО, связанный в большей степени с технической и технологической оценкой самого объекта, его систем безопасности, защитных барьеров и безаварийной эксплуатации [33]. Второе направление - радиологическое, т.е. оценка вероятности возникновения какого-либо вредного эффекта для здоровья человека (смертельный рак, несмертельный рак, генотоксические эффекты) и окружающей среды в результате облучения. Данный подход позволяет проводить анализ интегральных показателей состояния и качества атмосферы, водных объектов, почвы, биоты. При этом учитывается множественность путей радиационного воздействия за счёт поступления радионуклидов в окружающую среду: выбросы и сбросы, радиоактивное загрязнение в результате прошлой деятельности (включая инциденты и аварии), трансграничный перенос радионуклидов. В качестве таких показателей используется сумма отношений наблюдаемых при РЭМ концентраций радионуклидов в объектах окружающей среды, нормированных на соответствующие нормативы при заданном уровне радиационного риска. Рисковый подход даёт возможность учесть все основные пути радиационного воздействия на человека и биоту [34, 35]. Результаты анализа риска используются для принятия решения о необходимости и способах снижения радиационного воздействия на человека и окружающую среду на основе обеспечения принципов радиационной безопасности (нормирования, обоснования и оптимизации) с учётом экологических, экономических и социальных факторов. Результаты оценки рисков могут также применяться для оптимизации системы РЭМ в регионе размещения ЯРОО.

В настоящее время, в стратегии радиационной защиты, на которой базируется система радиационно-экологического мониторинга, официально признанным является антропоцентрический подход. Он основан на постулате, что, если защищён человек, то защищена и природа, поскольку человек - это один из наиболее радиочувствительных видов в биосфере, то при установлении норм его радиационной безопасности предусмотрены достаточно большие коэффициенты запаса. Так, основной предел дозы облучения населения (1 мЗв/год) в десятки раз жёстче по сравнению с дозами, при которых наблюдаются негативные эффекты для здоровья человека, имеющего один из наиболее высоких социальных приоритетов. Поэтому можно утверждать, что соблюдение норм радиационной безопасности для человека обеспечит также безопасность большинства видов биоты. Антропоцентрический подход сыграл большую роль в формировании политики обеспечения радиационной безопасности природы и вошёл в законодательные базы и документы многих стран, гарантируя защиту окружающей среды при развитии ядерной энергетики. Однако в последние годы в мировой науке широко дискутируется вопрос об изменении парадигмы радиационной безопасности: «защищён человек - защищена окружающая среда» [36]. Получил развитие экоцентрический подход, в рамках которого определяется необходимость обоснования радиационной безопасности всех живых организмов, включая и человека [37]. Развитие ядерной энергетики требует выработки комплексного подхода, гармонизирующего принципы регулирования допустимого радиационного воздействия и на человека, и на окружающую среду. Также необходимо согласование документов, регламентирующих радиационную защиту человека и биоты между национальными и международными организациями. В рекомендациях международных организаций приводится формальный список референтных видов биоты, не учитывающий региональные особенности, а также разные пороговые уровни радиационного воздействия для биоты, которые могут отличаться на порядки, в среднем это 40 мкГр/ч для животных и 400 мкГр/ч для растений [38]. Выбор референтных видов биоты является достаточно сложной задачей, требующей учёта совокупности критериев: эколо- гического (выбор доминирующих видов); пригодности для радиационного мониторинга; дозиметрического (критические пути облучения); радиочувствительность организма; способность популяции к самовосстановлению и др. [39]. Это должны быть виды с высокими коэффициентами накопления радионуклидов, типичные и многочисленные с широкой естественной средой обитания, которые можно легко отобрать и определить. При этом, референтные организмы должны быть значимы для человека. При обосновании безопасности строительства новых АЭС или новых блоков станций уже сейчас используется данный подход и оцениваются дозовые нагрузки на биоту на основе результатов радиационно-экологичекого мониторинга [40].

В последние годы при проведении РЭМ получил развитие комплексный подход, в рамках которого предложено проводить мониторинг всех экосистем и всех видов загрязнителей (радиационной и нерадиационной природы) вне зависимости от источника на основе районирования территории зоны наблюдения по ландшафтно-геохимическим и физико-географическим характеристикам, типизации почв, структуры землепользования и формирования с учётом этого сети пунктов наблюдения [41]. Такой подход даёт возможность изучить и количественно описать миграцию загрязняющих веществ, выявить места их возможного накопления, определить преимущественные пути миграции токсикантов по пищевым цепям, включая сельскохозяйственные, влияние их на дозовые нагрузки человека, выделить критические экосистемы и организмы.

Проведённый анализ направлений и подходов к РЭМ в регионе размещения ЯРОО позволил обобщить наиболее важные аспекты организации данного вида работ (табл. 1). Видно, что радиационно-экологический мониторинг – это сложная многоуровневая и многокомпонентная система, включающая ряд самостоятельных направлений исследований.

Таблица 1

Основные аспекты радиационно-экологического мониторинга в регионах размещения ядерно и радиационно опасных объектов России

|

Аспект мониторинга |

Принцип классификации |

|

Объекты радиационно-экологического мониторинга |

Источник радиоактивного загрязнения (ЯРОО) Окружающая среда (объекты окружающей среды, продукты питания, воздух, вода) Человек (оценка дозовых нагрузок) |

|

Объекты использования атомной энергии |

Добыча и переработка урановой руды (32 предприятия, включая около 300 объектов и промышленные реакторы) АЭС (35 блоков эксплуатируются, 8 строятся, 4 остановлены для вывода из эксплуатации) Обращение с ОЯТ и РАО (260 объектов) Исследовательские ядерные установки (75 объектов, включая 6,5 тыс. источников ионизирующего излучения) Плавучие средства (10 судов с ядерными установками, 1 АЭС строится, 1 хранилище РАО) |

|

Стадии жизненного цикла ЯРОО |

Проектирование и строительство Эксплуатация Вывод из эксплуатации |

|

Ситуации облучения человека и биоты |

Планируемое облучение (штатная работа ЯРОО) Аварийное облучение (потенциально возможный инцидент, авария) Существующее облучение (ядерное наследие, прошлые аварии и инциденты) |

|

Компоненты и объекты радиационноэкологического мониторинга |

Мощность дозы гамма-излучения Интегральная доза гамма-излучения Приземный атмосферный воздух Атмосферные выпадения Наземные экосистемы: природные, природно-антропогенные, аграрные (почва, растения) Водные экосистемы (подземные, поверхностные воды, донные отложения, водные растения) Продукты питания: хлеб, молоко, мясо, рыба, картофель, овощи, природные продукты, питьевая вода |

|

Аспект мониторинга |

Принцип классификации |

|

Уровень радиационно-экологического мониторинга |

Локальный (импактный) 10-100 км2, включая (на основе дозовых квот): санитарно-защитную зону (радиус 1-3 км), зону наблюдения (радиус 10-30 км) Региональный 100-2·106 км2 Глобальный (фоновый) до 107-108 км2 |

|

Оценка дозовых нагрузок |

Персонал Население Биота (референтные организмы) |

|

Виды мониторинга |

Мониторинг радиационной обстановки Производственно-экологический Радиационно-экологический Радиационно-гигиенический Социально-гигиенический Проспективный мониторинг здоровья человека Биологический Экологический Агроэкологический Объектовый Комплексный |

|

Определяемые радионуклиды при добыче урановой руды |

40K, 210Pb, 210Po, 222Rn, 226Ra, 232Th, 235,238U в объектах окружающей среды |

|

Определяемые радионуклиды при производстве и переработке ядерного топлива |

3H, 14C, 85Kr в составе атмосферных выбросов 14C, 32P, 60Co, 90Sr, 106Ru, 137Cs, 235,238U, 239,240Pu, 241Am в составе сбросов в водные экосистемы |

|

Определяемые радионуклиды при работе АЭС |

Природные: 40K, 226Ra, 232Th (для оценки естественного радиационного фона) Техногенные: 3H, 14C, 41Ar, 51Cr, 54Mn, 58,60Co, 85Kr, 90Sr, 131I, 133,135Хе, 134,137Cs в составе атмосферных выбросов (перечень зависит от типа реактора) 3H, 14C, 54Mn, 60Co, 65Zn, 90Sr, 131I, 137Cs в составе сбросов в водные экосистемы 60Co, 90Sr, 134,137Cs в почве |

|

Определяемые радионуклиды при захоронении РАО |

3H, 14C, 89,90Sr, 137Cs, 210Pb, 210Po, 222Rn, 239Pu в составе атмосферных выбросов 3H, 60Co, 90Sr, 137Cs в грунтовых водах, почве |

|

Радиологически значимые радионуклиды на флоте |

60Co, 90Sr, 137Cs, 210Po |

|

Пути поступления радионуклидов в окружающую среду |

Газоаэрозольные выбросы Сбросы в водные экосистемы |

|

Дозы облучения человека |

Внешнее (от облака выброса, почвы) Внутреннее (ингаляция, поступление с продуктами питания, питьевой водой) |

|

Оценка радиационного риска для населения и требования к радиационноэкологическому мониторингу |

Пренебрижимый риск <10-6 (при невозможности радиационной аварии источник ионизирующего излучения может быть выведен из под контроля) Малый риск 10-6-10-5 Периодический мониторинг объектов окружающей среды для подтверждения непревышения уровня риска Оптимизация риска 10-5-5·10-5 Непрерывный мониторинг объектов окружающей среды Неприемлемый уровень риска > 10-5 Мониторинг по специальной программе |

|

Оценка степени воздействия облучения на человека (эффективная доза) и биоту (поглощенная доза) |

Незначительное воздействие (человек менее 0,00001 Зв/год, биота менее 0,01 Гр/год) Очень низкое воздействие (человек менее 0,001 Зв/год, биота менее 0,1 Гр/год) Низкое воздействие (человек 0,001-0,02 Зв/год, биота 0,1-0,4 Гр/год) Повышенное воздействие (человек 0,02-0,1 Зв/год) Среднее воздействие (биота 0,4-10 Гр/год) Высокое воздействие (человек 0,1-1 Зв/год, биота более 10 Гр/год) Очень высокое воздействие (человек более 1 Зв/год, биота более 100 Гр/год) |

|

Оценка ситуации воздействия ЯРОО на окружающую среду и человека |

Текущая (эксплуатация ЯРОО в штатном режиме) Прогностическая (эксплуатация ЯРОО в штатном режиме, потенциально возможные аварии: проектные, запроектные) |

Заключение

Системы радиационно-экологического мониторинга в регионах размещения ЯРОО базируются на научных междисциплинарных исследованиях. В зависимости от целевых установок конкретных систем затрагиваются сферы радиационной безопасности, дозиметрии, радиоэкологии, радиационной гигиены, медицинской радиологии, биологии, экологии, агроэкологии и других наук.

В ряде случаев мониторинг объектов окружающей среды выполняется только с точки зрения безопасности человека. Согласно современным представлениям, РЭМ должен оценивать компоненты окружающей среды с двух позиций: санитарно-гииенической, где в основе лежит соблюдение радиологических нормативов для населения, и экологической, где объектом радиационной защиты является биота. Радиационный фактор при эксплуатации ЯРОО является ведущим (особенно в случае аварии) однако при полновесной оценке экологической ситуации следует учитывать воздействия на окружающую среду и человека всех негативных факторов.

Анализируя пути развития систем радиационно-экологического мониторинга в районах размещения ЯРОО, можно выделить ряд общих вопросов организационного, научно-методического и информационно-технологического плана, требующих решения. При организации комплексного РЭМ необходимо избежать дублирования работ, выполняемых различными ведомствами. Для формирования предложений по этому вопросу необходимо провести детальный анализ существующих систем, нацеленных на получение радиоэкологической информации. Комплексный РЭМ может интегрировать элементы различных систем мониторинга на основе межведомственного взаимодействия (Госкорпорация «Росатом», Росгидромет, Роспотребнадзор, Минздрав, Минсельхоз и др.).

В силу того, что объекты радиационно-экологического мониторинга и окружающая среда в районах их размещения могут существенным образом различаться, конкретные программы РЭМ должны разрабатываться с учётом особенностей каждого ЯРОО и региональной специфики. Необходимо обеспечить, с одной стороны, представительность и обоснованность результатов РЭМ, а, с другой - избежать излишних финансовых затрат на проведение мониторинга. Возможным путём снижения стоимости мониторинговых работ является фокусировка усилий на «критических» (наиболее значимых с радиоэкологической точки зрения) экосистемах, природных объектах, путях облучения. Например, в случае наибольшего вклада перорального пути поступления радионуклидов в организм человека в суммарную дозовую нагрузку на население, целесообразно проводить агроэкологический мониторинг для получения данных, характеризующих накопление радионуклидов в продуктах питания.

Таким образом, оптимизационные подходы к организации конкретных систем РЭМ должны учитывать характеристики ЯРОО, радиоэкологическую обстановку на прилегающей территории и природно-климатические особенности региона. На начальных этапах разработки программы РЭМ необходимо обратить внимание на широкий набор показателей, описывающих экосистемы и ландшафты в регионе размещения ЯРОО, физико-химические свойства радио- нуклидов в составе выбросов и сбросов, пути их миграции в экосистемах, сочетанное действие загрязнителей разной природы.

Результаты детального анализа существующих систем РЭМ и накопленной радиоэкологической информации, а также разработанные методические подходы к оптимизации процедур мониторинга будут являться основой создания информационно-программных комплексов, включающих ГИС, прогностические модели, базы данных, а также системы поддержки принятия решений в случае нештатных и аварийных ситуаций. Современные компьютерные средства играют ключевую роль при систематизации и хранении данных, расчётных оценках и анализе результатов радиационно-экологического мониторинга.

Работа выполнена при поддержке Российского научного фонда (грант № 18-19-00016).

Список литературы Анализ подходов к радиационно-экологическому мониторингу в районах размещения ядерно и радиационно опасных объектов. Обзор

- Munn R.E. Global Environmental Monitoring System (GEMS). Action Plan for Phase 1. SCOPE, rep. 3. Toronto, 1973. 130 p.

- Израэль Ю.А. Глобальная система наблюдений. Прогноз и оценка изменений состояния окружающей природной среды. Основы мониторинга //Метеорология и гидрология. 1974. № 7. С. 3-8.

- Кузнецов В.М., Чеченов Х.Д., Никитин В.С. Экологическая безопасность объектов использования атомной энергии. М.: ООО «НИПКЦ Восход-А», 2010. 852 с.

- Агапов А.М., Грачев В.А. Экологическая политика Госкорпорации «Росатом». М.: Центр содействия социально-экологическим инициативам атомной отрасли, 2011. 350 с.

- Алексахин Р.М. Актуальные экологические проблемы ядерной энергетики //Атомная энергия. 2013. Т. 114, № 5. С. 243-248.

- Большов Л.А., Арутюнян Р.В., Линге И.И., Казаков С.В. Экологическая безопасность ядерной энергетики и топливных циклов //Бюллетень по атомной энергии. 2004. № 5. С. 61-65.

- Коренков И.П., Шандала Н.К., Лащенова Т.Н., Соболев А.И. Защита окружающей среды при эксплуатации и выводе из эксплуатации радиационно-опасных объектов /под ред. И.П. Коренкова, К.В. Котенко. М.: Издательство БИНОМ, 2014. 440 с.

- Экологический мониторинг окружающей среды в районах расположения атомных станций: монография /под ред. В.А. Грачева. М.: Акси-М, 2013. 176 с.

- Радиоэкологическая экспертиза и радиационные измерения: учеб. пособие: в 2 ч. /под общ. ред. А.А. Касьяненко. Ч. I: Правовые, нормативные, теоретические и прикладные основы. М: РУДН, 2016. 252 с.

- Постановление Правительства РФ от 10 июля 2014 г. № 639 «О государственном мониторинге радиационной обстановки на территории Российской Федерации». URL: https://rg.ru/2014/07/14/radiaciya-site-dok.html (дата обращения 13.07.2019).

- Shershakov V.M., Borodin R.V., Kosykh V.S. Radioecological analysis support system (RECASS) //Radiat. Prot. Dosim. 1993. V. 50, N 2-4. P. 181-184.

- Бородин Р.В., Коломеев В.П., Похил А.Ю., Крылова А.В. Программный комплекс для оперативного анализа и прогноза аварийного распространения радиоактивных веществ в объектах окружающей среды //Радиоактивность после ядерных взрывов и аварий: последствия и пути преодоления. Сб. тр. конференции, Обнинск, 19-21 апреля 2016 г. Обнинск, 2016. С. 26-40.

- Косых В.С., Сарычев С.А. Современные программно-технические средства для решения оперативных задач радиоактивного мониторинга //Радиоактивность после ядерных взрывов и аварий: последствия и пути преодоления. Сб. тр. конференции, Обнинск, 19-21 апреля 2016 г. Обнинск, 2016. С. 223-230.

- Объектный мониторинг состояния недр на предприятиях атомной отрасли /под ред. В.А. Ветрова. М.: Б.С.Г.-Пресс, 2015. 264 с.

- СП 47.13330.2012. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. СНиП 11-02-96. М., 2012. 111 с.

- СП 151.13330.2012. Инженерные изыскания для размещения, проектирования и строительства АЭС. Ч. I. Инженерные изыскания для разработки предпроектной документации (выбор пункта и выбор площадки размещения АЭС). М., 2013. 187 с.

- СП 151.13330.2012. Инженерные изыскания для размещения, проектирования и строительства АЭС. Ч. II. Инженерные изыскания для разработки проектной и рабочей документации и сопровождения строительства. М., 2013. 155 с.

- Радиоэкологическая обстановка в регионах расположения предприятий Росатома /под общ. ред. И.И. Линге и И.И. Крышева. М.: «САМ полиграфист», 2015. 296 с.

- Спиридонов С.И., Карпенко Е.И., Шарпан Л.А. Ранжирование радионуклидов и путей облучения по вкладу в дозовую нагрузку на население, формирующуюся в результате выбросов атомных электростанций //Радиационная биология. Радиоэкология. 2013. Т. 53, № 4. С. 401-410.

- Симаков А.Ю. Организация радиационного контроля в районе размещения Ростовской АЭС //Глобальная ядерная безопасность. 2012. № 2-3. С. 8-12.

- Карпенко Е.И., Спиридонов С.И., Санжарова Н.И. Оценка доз облучения населения и природных объектов на территории, прилегающей к предприятию по добыче и переработке урановых руд //Радиация и риск. 2012. Т. 21, № 2. С. 46-53.

- Вайзер В.И., Козьмин Г.В., Васильева А.Н., Бахвалов А.В. Радиационно-экологическая обстановка в районе размещения Обнинского регионального хранилища радиоактивных отходов //Радиация и риск. 2012. Т. 21, № 3. С. 97-105.

- Environmental and Source Monitoring for Purposes of Radiation Protection. IAEA Safety Standards for Protecting People and the Environment. Safety Guide RS-G-1.8. Vienna, 2005. 136 p.

- Руководство по методам контроля за радиоактивностью окружающей среды /под ред. И.А. Соболева, Е.Н. Белева. М.: Медицина, 2002. 432 с.

- МР 2.6.1.27-2003. Зона наблюдения радиационного объекта. Организация и проведение радиационного контроля окружающей среды. М.: Технорматив, 2007. 70 с.

- Шандала Н.К., Филонова А.А., Щелканова Е.С., Сневе М.К., Новикова Н.Я., Семенова М.П., Аладова Р.А., Гимадова Т.И., Бусарова Н.А., Шеина Р.И., Волконская Л.Н. Радиационно-гигиенический мониторинг в районе размещения пункта временного хранения отработанного ядерного топлива и радиоактивных отходов в губе Андреева //Медицинская радиология и радиационная безопасность. 2014. Т. 59, № 2. С. 5-12.

- Ильин Л.А., Савкин М.Н., Шандала Н.К. Состояние и перспективы мониторинга радиационно-гигиенической обстановки в районах расположения АЭС //Бюллетень по атомной энергии. 2004. № 4. С. 56-62.

- Панов А.В., Якушкин В.С., Курбаков Д.Н. ТЛД-дозиметрия населения в регионе строительства АЭС «Руппур» (Народная Республика Бангладеш) //Радиация и риск. 2018. Т. 27, № 3. С. 65-78.

- Постановление Правительства РФ от 2 февраля 2006 г. № 60 «Об утверждении положения о социально-гигиеническом мониторинге». URL: https://rg.ru/2006/02/17/monitoring-dok.html (дата обращения 13.01.2019).

- Аклеев А.В., Кошурникова Н.А., Киселев М.Ф., Азизова Т.В., Буртовая Е.Ю., Гриценко В.П., Дегтева М.О., Димов Г.П., Крестинина Л.Ю., Куропатенко Э.С., Мокров Ю.Г., Пряхин Е.А., Романов С.А., Старцев Н.В., Трапезников А.В., Шандала Н.К. Концепция проспективного мониторинга состояния здоровья персонала АЭС и населения, проживающего вблизи АЭС //Медицина экстремальных ситуаций. 2011. № 1. С. 5-21.

- МУ 13.5.13-00. Организация государственного радиоэкологического мониторинга агроэкосистем в зоне воздействия радиационно-опасных объектов. М.: Изд-во РАСХН, 2000. 28 с.

- Методы организации и ведения агроэкологического мониторинга сельскохозяйственных угодий в зонах техногенного загрязнения и оценка экологической обстановки в сельском хозяйстве в регионах размещения атомных электростанций и аварии на ЧАЭС /под ред. проф. Н.И. Санжаровой. Обнинск: ВНИИСХРАЭ, 2010. 276 с.

- Хамаза А.А. Риск-ориентированный подход в регулирующей деятельности в области ядерной и радиационной безопасности //Радиация и риск. 2015. Т. 24, № 4. С. 87-97.

- Крышев И.И., Сазыкина Т.Г., Крышев А.И., Санина К.Д. Анализ риска по данным радиоэкологического мониторинга //Атомная энергия. 2009. Т. 106, № 6. С. 332-339.

- Крышев И.И., Рязанцев Е.П. Экологическая безопасность ядерно-энергетического комплекса России. М.: ИздАт, 2010. 496 с.

- Алексахин Р.М., Фесенко С.В. Радиационная защита окружающей среды: антропоцентрический и экоцентрический принципы //Радиационная биология. Радиоэкология. 2004. Т. 44, № 1. С. 93-103.

- Крышев И.И., Сазыкина Т.Г. Радиационная безопасность окружающей среды: необходимость гармонизации Российских и международных нормативно-методических документов с учётом требований Федерального Закона и новых международных основных норм безопасности ОНБ-2011 //Радиация и риск. 2013. Т. 22, №1. С. 47-61.

- Панов А.В., Санжарова Н.И., Гераськин С.А., Переволоцкая Т.В., Гордиенко Е.В., Микаилова Р.А. Анализ международных подходов к обеспечению радиационной безопасности населения и окружающей среды при реабилитации объектов и территорий, загрязненных в результате прошлой деятельности предприятий ядерного топливного цикла //Радиация и риск. 2016. Т. 25, № 3. С. 86-103.

- Крышев А.И., Сазыкина Т.Г. Сравнительный анализ доз на водную биоту в водоёмах, подвергшихся радиоактивному загрязнению //Радиоактивность после ядерных взрывов и аварий: последствия и пути преодоления: Сб. тр. конференции, Обнинск, 19-21 апреля 2016 г. Обнинск, 2016. С. 231-245.

- Карпенко Е.И., Спиридонов С.И., Куртмулаева В.Э., Санжарова Н.И., Панов А.В., Цыгвинцев П.Н. Оценка радиационного воздействия на биоту в районах расположения Ленинградской и Белоярской АЭС //Атомная энергия. 2015. Т. 11, № 3. С. 173-177.

- Барбашев С.В., Пристер Б.С. Оценка воздействия Запорожской АЭС на окружающую среду на основе данных комплексного радиоэкологического мониторинга //Проблемы экологического мониторинга и моделирования экосистем. 2017 Т. 28, № 6. С. 52-74.