Анализ показателей работы и оценка эффективности лесозаготовительных машин в различных природно-производственных условиях

Автор: Шегельман Илья Романович, Скрыпник Владимир Иванович, Кузнецов Алексей Владимирович

Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu

Рубрика: Технические науки

Статья в выпуске: 4 (109), 2010 года.

Бесплатный доступ

Лесозаготовительные машины, несущая способность грунтов, волок, системы машин, оптимальный выбор, коэффициент технологической проходимости

Короткий адрес: https://sciup.org/14749727

IDR: 14749727

Текст статьи Анализ показателей работы и оценка эффективности лесозаготовительных машин в различных природно-производственных условиях

Производительность лесозаготовительных машин, используемых на трелевке и транспортировке лесных грузов (деревьев, хлыстов, сортиментов), нормируется в основном с учетом таких факторов, как объем хлыста и расстояние трелевки. Однако на практике для машин первичного транспорта леса, особенно с колесным движителем, определяющим фактором, который влияет на производительность, является их проходимость, зависящая от параметров движителя, типа грунтов, их увлажнения и несущей способности, а также рельефа местности.

Исследованию проходимости машин посвящены работы Н. Н. Иванова [5], В. Ф. Бабкова [2]; применительно к первичному лесовозному транспорту эти задачи рассматривались и уточнялись В. А. Горбачевским [4], В. Н. Шитовым [16], [17], [18], Д. И. Шеховцовым [14], [15]. Согласно этим исследованиям, проходимость машин первичного транспорта леса определяется коэффициентами сопротивления качению, сопротивления от уклона, сцепления и буксования

(или потери проходимости от буксования), а также соотношением удельного давления на грунт и несущей способности грунта.

Профессор Н. Н. Иванов предложил оценивать проходимость транспортных средств отношением удельной нагрузки от движителя на грунт ( q ) к предельной несущей способности (временному сопротивлению) грунта ( p ). При q] p < 1 проходимость обеспечивается при многократных проходах транспортных средств; 1,5 > q/p > 1 - проходимость обеспечивается при малом числе проходов по одному следу; 2 > q/p > 1,5 - проходимость становится затруднительной при 2–3 проездах по одному следу; q/p > 2 - проходимость не обеспечивается [5].

Профессор В. Ф. Бабков предложил возможность движения по деформируемому грунту оценивать критерием проходимости П , который определяется по формуле:

П = к • ф - fcp > i, (1)

где k – коэффициент сцепной массы машины; ф - коэффициент сцепления; fcp - средний коэффициент сопротивления движению; i – продольный уклон [2].

, = Е G n • fп f ср X' , ∑ G п

где G п и f ср – нагрузка и коэффициент сопротивления движению n-й оси машины; ∑ G п – суммарная нагрузка на все колеса машины.

Проходимость считается хорошей при П > 0,2, удовлетворительной при 0,1 < П > 0,2, затруднительной при П = 0,1–0,05 и неудовлетворительной при П = 0–0,05.

Для оценки проходимости машин, осуществляющих трелевку деревьев (хлыстов) в полупо-груженном положении, принимается следующая зависимость [13]:

П = ( к + Ck ^ ) ф - f cp (1 + Ck i ) - f 2 (1 - Ck i ) > i , (3)

где k 1 – коэффициент, учитывающий часть веса пачки деревьев (хлыстов), приходящейся на трелевочную машину, f 2 – коэффициент сопротивления движению волочащейся пачки хлыстов.

С = G l , (4)

G где G1 – вес (масса) пачки хлыстов, кг; G – вес (масса) машины, кг.

Критерий проходимости, определяемый по формуле (3), дифференцируется следующим образом: проходимость считается хорошей при П > 0,3, удовлетворительной при 0,15 < П > 0,3, затруднительной при П = 0,15–0,05 и неудовлетворительной при П = 0–0,05.

На практике проходимость лесозаготовительных машин тесно связана с почвенногрунтовыми условиями, условиями увлажнения и рельефом местности. Почвенно-грунтовые условия по их эксплуатационным показателям для лесосечных работ делятся на четыре категории, каждая из которых определяется в процентном отношении от всей покрытой лесом площади [16], [17].

I категория («сухие почвы») с лесоэксплуатационной точки зрения характерна тем, что на лесосеках с этими почвами возможна работа в течение всего года с небольшими перерывами ранней весной, после схода снега. Осадки в летний и осенний периоды на лесосеках с такими почвенно-грунтовыми условиями не влияют на проходимость машин. К I категории относятся сухие пески, каменистая почва.

II категория («свежие почвы») с лесоэксплуатационной точки зрения является вполне удовлетворительной. Почвенно-грунтовые усло- вия допускают многократный проход машины по одному следу и свободное перемещение рабочих. В периоды весенней и осенней распутицы их несущая способность заметно падает, но летние осадки мало влияют на проходимость машин. Ко II категории относят супесчаные почвы, мелкие суглинки, глинистые пески.

III категория («влажные почвы») характерна тем, что влажность почвы остается значительной в течение всего теплого периода. Тракторы быстро разрушают растительный слой и образуют глубокие колеи на волоках. В периоды распутицы волоки превращаются в плывуны, дожди вызывают сильную загрязненность волоков, погрузочных площадок, трелюемой древесины. К III категории относятся суглинистые и глинистые почвы, супеси с глинистыми прослойками.

IV категория («сырые почвы») наиболее неблагоприятна для лесоэксплуатаций. Избыточно увлажненные почвы снижают проходимость машин. В периоды распутицы лесосеки становятся совершенно непроезжими, волоки бывают заполнены жидкой грязью даже в сухую погоду. Эта группа почв характерна для насаждений на застойно-сырых и заболоченных местах, по понижениям вдоль рек и ручьев, по проточно-сырым логам. Почвы – торфяно-болотистые, перегнойно-глеевые.

В местности, где преобладают недренирующие грунты – глинистые и глинистые пылеватые, их несущая способность в период избыточного увлажнения резко снижается, что приводит к интенсивному колееобразованию, увеличению коэффициента сопротивления движению и снижению коэффициента сцепления.

Кроме четырех категорий почвенно-грунтовых условий лесоэксплуатационные площади включают и заболоченные участки. Болота разделяют на три типа: I – болота, до дна заполненные торфом устойчивой консистенции; II – болота, до дна заполненные смесью неустойчивой консистенции; III – болота с плавающим на воде слоем торфа или без торфа. Указанная классификация применима и для лесосечных работ: по болотам I типа возможны многократные проходы тракторов, по болотам II типа – единичные проходы, а болота III типа непроходимы или опасны для прохода тракторов и рабочих.

Рельеф местности характеризуется формой и углами склонов [12]. Теоретически и экспериментально доказано, что трелевка леса гусеничными трелевочными тракторами возможна при уклонах на лесосеке крутизной до 25° летом и до 15° зимой. В зависимости от рельефа леса распределяют на три группы: равнинные, с крутизной склонов от 0 до 15°, где работают обычные трелевочные тракторы; холмистые, с крутизной склонов от 16 до 25°, на склонах которых тракторы могут работать, но с ограничениями по силе тяги и по устойчивости; горные, с крутизной склонов свыше 26°, где требуется применение специальных трелевочных средств. Лесоэксплуатационные площади с крутизной склонов свыше 15° имеют сравнительно небольшой удельный вес, немногим более 10 %, в том числе склоны крутизной 25° и выше – около 3 %.

Несущая способность грунта определяется пенетрационным методом – замером среднего усилия вдавливания зонда в грунт на глубину, равную глубине пластической деформаций под машиной (50–70 см). На практике этот показатель определяется ударником ДорНИИ, так как показатели пенетрационных приборов хорошо корректируются. Замеры ударником начинаются на поверхности грунта после снятия растительной подстилки и проводятся по четырем горизонтам через 10 см. Для каждого горизонта определяется число ударов до полного заглубления наконечника прибора. Для расчета принимается среднее количество ударов.

Несущая способность грунтов определяется по формуле [15]:

p = 0,223 ■ N , (5)

где N – число ударов до полного заглубления наконечника прибора.

Несущая способность грунтов в первой категории местности («сухие почвы») в самых неблагоприятных условиях не опускается ниже 2 кг/см2 и, как правило, составляет 3–4 кг/см2. Верхний предел несущей способности грунтов во второй категории местности («свежие почвы») – 2 кг/см2, нижний – 1,4 кг/см2. Верхний предел несущей способности грунтов в третьей категории местности («влажные почвы») – 1,4 кг/см2, нижний – 0,8 кг/см2. Модуль деформаций грунта изменяется от 10,5 МПа в нижнем пределе первого типа местности до 6,5–3,8 МПа в нижнем пределе второго типа местности.

В производственных условиях возможность прохода машин по лесной целине зависит от двух факторов: от сопротивления движению машины и от сцепления гусениц или ведущих колес с грунтом. Проходимость машин в лесу имеет две разновидности, одинаково важные для лесосечных работ.

Первая – это способность машины делать единичные проходы по всей территории лесосеки. В этом случае машина идет по растительному грунту, который после одного-двух проходов машины обычно не разрушается, а лишь уплотняется. Проходимость машины в широком смысле связана здесь не только с ограничениями по грунтовым условиям, но и с преодолением различного рода препятствий – пней, валунов, валежника.

Вторая – это способность машины передвигаться по волоку. После многократных проходов по одному и тому же месту трактор полностью разрушает растительный слой и передвигается по минеральному грунту. В условиях избы- точного увлажнения трактор пробивает колею, деформирует грунт волочащимися концами хлыстов, в результате чего волок приобретает вид траншеи, заполненной пластической смесью из минеральной основы, гумуса, а иногда и торфа.

Погружаясь в слабый грунт при последовательных проходах, машина испытывает все возрастающее сопротивление движению вследствие увеличения глубины колеи. При значительном погружении клиренс полностью выбирается, и машина начинает прессовать грунт задним мостом. При этом уменьшается сцепление гусениц или ведущих колес с грунтом. Если мощность двигателя мала для того, чтобы преодолеть возросшее сопротивление, или если сила сцепления окажется недостаточной, машина не сможет преодолеть данный участок волока. Анализ данных показывает, что удельное давление на грунт гусеничных трелевочных машин находится в диапазоне 0,33–0,6 кг/см2, а колесных – 1,5–2,1 кг/см2, то есть больше в 3,5–6 раз [6], [7].

Стоит отметить, что данные по удельным давлениям зарубежных тракторов с колесным движителем, приводимые в проспектах и каталогах, несопоставимы с аналогичными данными отечественных колесных и гусеничных тракторов, так как получены по другой методике. При определении среднего давления на грунт по скандинавской методике предполагается, что колесо погружено в грунт на 0,15D (D – наружный диаметр колеса), за счет чего увеличивается площадь контакта с поверхностью. Согласно действующему у нас ГОСТ 26955-86, удельное давление на грунт колесного движителя определяется путем деления нагрузки на колесо на площадь отпечатка колеса на жестком основании. Удельное давление на грунт принимается на 10 % меньше, чем на жесткой поверхности. Среднее давление, рассчитанное по скандинавской методике, в 2–3 раза меньше, чем полученное по действующему у нас стандарту.

Для снижения удельного давления на грунт и повышения проходимости машин с колесным движителем они оборудуются гусеничными лентами, которые в машинах с колесной формулой 6 x 6 охватывают колеса задней тележки, на передних колесах устанавливаются цепи. Колесные машины с колесной формулой 8 x 8 оборудуются гусеничными лентами на передних и задних тележках. Это приводит к повышению проходимости за счет значительного повышения коэффициента сцепления и снижения интенсивности колееобразования из-за существенного снижения удельного давления на грунт. Однако проводимые расчеты и экспериментальные исследования показали, что при установке гусеничных лент удельное давление снижается примерно в 1,5–2 раза, с 1,5–2 до 1–0,8 кг/см2, что значительно выше, чем у гусеничных тракторов и машин.

Проведенными ранее исследованиями [8], [15] доказано, что специализированные колесные тре- левочные тракторы в летнее время могут успешно эксплуатироваться на участках первого и второго типа местности (43 % лесоэксплуатационных площадей), на которых сосредоточено 51,5 % полного суммарного эксплуатационного запаса леса.

Исследователи в своих работах основное внимание уделяли технической проходимости, то есть способности лесозаготовительных и лесотранспортных машин передвигаться по лесосеке с определенной силой тяги без нарушения или при допускаемом нарушении структуры почвы и несущей способности грунтов и возможности преодоления различных препятствий (пней, валунов, валежника). Однако указанные зависимости и показатели не дают возможности в полной мере оценить эффективность работы лесных машин. Поэтому необходимо было предложить такой критерий проходимости, который дал бы возможность увязать в одну систему все основные показатели работы лесных машин, в первую очередь их производительность.

В работах Центрального научно-исследовательского автомобильного и автомоторного института и профессора Г. М. Анисимова [1] рассмотрена взаимосвязь проходимости лесотранспортных машин с полезной нагрузкой, расстоянием трелевки, временем движения, расходом топлива, то есть функция П пр = f ( Q пол ; S ; t; g ), согласно которой комплексный фактор проходимости колесных и гусеничных машин на трелевке древесины определяется по следующей формуле:

= Q • S m • t, • g, = QT • V m " g, Q ■ S ■ t ■ g Q ■ v ■ g , ээтт ээт

где Q m и Q э – полезная нагрузка при движении по трудному и эталонному участку пути соответственно, м3; Sm и Sэ – протяженность трудного и эталонного участка пути соответственно, км; tm и tэ – время движения машины по трудному и эталонному участку пути соответственно, с; g m и g э – расход топлива при движении по трудному и эталонному участку пути соответственно, л(т)/км; v m и v , - скорость движения машины по трудному и эталонному участку пути соответственно, км/ч.

Формула (6) учитывает энергетические свойства транспортной системы, но не полностью определяет влияние природно-производственных условий на технико-экономические показатели работы, прежде всего производительность. Кроме того, при определении по формуле (6) комплексного фактора проходимости П пр величина скорости движения v m принимается одинаково на всем расстоянии трелевки, тогда как, зачастую, в производственных условиях в пределах лесосеки имеются участки с различной несущей способностью грунтов и рельефом местности.

Для учета влияния этих факторов предлагается ввести показатель, характеризующий сменную производительность лесотранспортных машин в эталонных и трудных природно-производственных условиях, – коэффициент технологической проходимости (Ктп) Kтп = f (Псм; g). Термин «коэффициент технологической проходимости» имеет не только технический, но и технолого-экономический смысл, отражающий как техническую проходимость, так и технологическую производительность транспортных машин на лесосечных работах и на вывозке. Коэффициент технологической проходимости определяется по формуле:

П т

■ g см gэ

Ктп = ГТ э п , (7) Псм ■ gm где Псмт и Псмэ – сменная производительность машин при движении по трудному и эталонному участку пути соответственно, м3/смену; gm и gэ – расход топлива при движении по трудному и эталонному участку пути соответственно, л(т)/км.

В благоприятных (эталонных) условиях эксплуатации трелевка деревьев, хлыстов и сортиментов осуществляется по кратчайшему расстоянию трелевки, с транспортировкой пачки, максимальный объем которой ограничивается лишь вместимостью накопительного устройства транспортного средства (коник, пачковый захват, количество чокеров для захвата деревьев, объем кузова для транспортировки сортиментов).

При этом следует учитывать, что S m , как правило, больше S э ; это связано с необходимостью объезда заболоченных участков, участков с низкой несущей способностью грунтов и сильно пересеченным рельефом. Кроме этого зачастую имеются случаи застревания, что снижает нагрузку на рейс. Тогда П смт определяется по формуле:

(Т -tVQ-k см пз р

П

т см

t + t + t + t + t + t + t + t хх фп пер гх разгр м з ун

, (8)

где Q р – рейсовая нагрузка, м3; t хх , t гх – время движения в холостом и грузовом направлениях, с; t фп – время формирования пачки, с; t пер – время передвижения при наборе пачки, с; t разгр – время на разгрузку и штабелевку, с; t м – время на маневрирование, с; t з – время застревания, с; t ун – время укладки настила, с.

С учетом того что в реальных условиях эксплуатации лесотранспортная машина движется в порожнем и грузовом направлениях по местности с различными типами почвогрунтов, отчего проходимость меняется, получим:

t хх

хххххххх

SSSS

+ _A_ + _J_ +

n хх

=2 S IT ,(9)

хх хх t=1 vi

хххххххх v 1 v 2 v 3 v 4

хх хх хх хх где S1 , S2 , S3 , S4 – расстояния при движении трактора в порожнем направлении соответ- ственно в первой, второй, третьей и четвертой категориях почвогрунтов по условиям проходимости, м; v1хх , v2хх , v3хх , v4хх – скорости движения трактора в порожнем направлении соответственно в первой, второй, третьей и четвертой категориях почвогрунтов по условиям проходимости, м/с; Lхх – общее расстояние при движении трактора в порожнем направлении, м; Siхх – расстояние при движении трактора в порожнем направлении i-й категории почвогрунтов по условиям проходимости, м; νiхх – скорость движения трактора в порожнем направлении в i-й категории почвогрунтов по условиям проходимости, м/с; n – число категорий почвогрунтов по условиям проходимости.

гх гх гх

SSS t_ =--1---1-- v1гх v2гх v3гх

S гх n гх

4, Si (10)

гх хх гх , v 4 -=1 Vi где S1 , S2 ,S3 , S4 – расстояния при движении трактора в грузовом направлении в первой, второй, третьей и четвертой категориях почвогрунтов соответственно по условиям проходимости, м; v1гх , v2гх , v3гх , v4гх – скорости движения трактора в грузовом направлении соответственно в первой, второй, третьей и четвертой категориях почвогрунтов по условиям проходимости, м/с; Lгх – общее расстояние при движении трактора в грузовом направлении, м; Siгх – расстояние при движении трактора в грузовом направлении в i-й категории почвогрунтов по условиям проходимости, м; νiгх – скорость движения трактора в грузовом направлении в i-й категории почвогрунтов по условиям проходимости, м/с.

Для оценки правомерности указанного подхода для определения коэффициента технологической проходимости проведены исследования по определению влияния природно-производственных условий на скорость движения, количество застреваний, времени укладки настила и др. Исследования проводились при заготовке леса в 3 лесосеках, отличающихся по условиям проходимости и рельефа.

Методика заключалась в следующем. Первоначально для каждой лесосеки составлялся абрис с указанием участков различной категории почвогрунтов по несущей способности и условиям рельефа. Для этого лесосека обходилась по контуру, а также через 50–70 м в двух перпендикулярных направлениях. При этом с помощью переносного прибора GPS фиксировались расстояние, уклоны местности.

В характерных точках с использованием ударника ДорНИИ по известной методике [9], [14], [15] определялась несущая способность грунтов. Определение уклонов местности дублировалось измерениями нивелиром или высотомером. После этого исследовалась работа форвардера JohnDeere1110 D при трелевке сортиментов после работы харвестера JohnDeere 1270 D. Проводились визуальные хронометраж- ные наблюдения за работой форвардеров, а также велась запись показателей работы форварде-ра с использованием системы GPS-мониторинга транспорта, установленной на тракторе [11].

В процессе хронометражных наблюдений фиксировались расстояния и время движения холостым и грузовым ходом, время набора пачки, время разгрузки и укладки сортиментов в штабеля, объем пачки сортиментов, время маневрирования, показания работы в критических ситуациях (интенсивное буксование, застревания). Фиксировались также способы и время выхода из критических ситуаций, в том числе разгрузка с последующей погрузкой и движением по новой колее, укладка настила, вытаскивание другим транспортным средством.

С помощью системы GPS-мониторинга для каждого рейса фиксировались показатели по времени выполнения тех же основных операций производственного цикла, что и при производстве хронометражных наблюдений, а также уклоны, преодолеваемые форвардером в процессе движения по лесосеке.

На первой лесосеке заготовка леса производилась в зимнее время, рельеф равнинный, глубина снежного покрова составила 35–45 см. Грунты в замерзшем состоянии, проходимость машин на всей территории лесосеки обеспечена. Разработка лесосеки велась методом «широкого фронта», трелевка осуществлялась по кратчайшему расстоянию в штабеля, уложенные вдоль дороги. Расстояние трелевки – 215 м, производительность на час чистого времени – 16,2 м3.

На второй лесосеке в условиях равнинного рельефа 90 % площади относились к первой и второй категориям почвогрунтов по условиям проходимости (лес брусничник и черничник), 10 % местности, примыкающей к лесовозной дороге, соответствовали третьей категории почвогрунтов. Поэтому форвардер с грузом мог на отдельных участках сделать всего 1–2 прохода по одному месту без застревания. Ввиду того что участок с низкой несущей способностью грунтов примыкал к единственному погрузочному пункту, по производственной необходимости требовалось обеспечить 80–100 проходов по одной колее. Для этого потребовалось на расстоянии 40–50 м сделать сплошной настил. Среднее расстояние трелевки сортиментов после харвестера на данном участке составило 240 м, производительность на час чистого времени – 13,85 м3.

Третья лесосека разрабатывалась в начале ноября 2009 года в трудных условиях эксплуатации и по своим характеристикам должна относиться к зимнему лесофонду. Однако ввиду задержки наступления устойчивых холодов и отсутствия резервных лесосек летнего лесофонда предприятие вынуждено было осваивать эту лесосеку в безморозный период.

На большей части лесосеки (рис. 1) преобладали грунты, соответствующие третьей категории почвогрунтов, при практически 100 % ув- лажнении, рельеф местности – равнинный. В центре лесосеки имелся протяженный возвышенный участок (хребет) с грунтами первой и второй категорий по условиям проходимости.

Рис. 1. Лесосека с третьей категорией почвогрунтов

Несущая способность грунтов, определенная по описанной выше методике, составила на основной части лесосеки (0,7 общей площади) 0,6– 0,8 кг/см2, на возвышенных местах, примерно на одной десятой площади лесосеки, – 2–2,5 кг/см2, на оставшейся площади – 1,2–1,4 кг/см2.

С учетом установки на колеса задней тележки форвардера гусеничных лент среднее расчетное удельное давление на грунт форвардера без груза составило 0,8 кг/см2. При транспортировке на платформе сортиментов в объеме 12 м2 массой 9,6 т среднее удельное давление возросло и составило 1,39 кг/см2.

В начале разработки лесосеки оператором харвестера производилась валка деревьев на основной площади с низкой несущей способностью грунтов. Обеспечивался единичный проход харвестера на этом участке. После валки, обрезки сучьев, раскряжевки хлыста и укладки низкокачественных сортиментов в настил на части этого участка харвестером форвардер начинал трелевку сортиментов с этого участка. Однако эффективная работа форвардера не обеспечивалась. Форвардер с грузом двигался по участку со значительным буксованием, после второго-третьего прохода по одному и тому же месту форвардер, как правило, застревал (рис. 2). Поэтому на значительном протяжении был уложен сплошной настил.

Рис. 2. Застревание форвардера

Однако это не привело к устойчивой работе форвардера, так как он застревал не только на магистральном волоке, но и на пасечных волоках, а в отдельных случаях и при наборе пачки сортиментов. Для выхода из критической ситуации производилась разгрузка форвардера (рис. 3) с последующим набором воза с нового места, укладкой сортиментов под колеса фор-вардера, вытягиванием форвардера с помощью другого транспортного средства (форвардера, харвестера, бульдозера, трактора с тросочокер-ным оборудованием).

Рис. 3. Разгрузка форвардера после застревания

После нескольких рейсов в указанном направлении операторы харвестера и форвардера пришли к выводу, что работа форвардера по указанной схеме с трелевкой по кратчайшему расстоянию до погрузочного пункта нецелесообразна, так как в данном случае трелевка на всем расстоянии осуществляется по участкам с низкой несущей способностью грунтов. Поэтому было решено вначале заготавливать сортименты на возвышенных участках местности с их трелевкой на погрузочный пункт по кратчайшему расстоянию. Затем осуществлять трелевку сортиментов форвардером с участков с низкой несущей способностью грунтов по кратчайшему расстоянию до участков, расположенных на возвышенности (хребте), затем на погрузочную площадку, где они рассортировывались и укладывались в штабеля.

С правой стороны от возвышенности лесосеки почвенно-грунтовые условия обеспечивали с учетом укладки лесосечных отходов на пасечный волок несколько проходов форвардера по одному месту, что при небольшом расстоянии трелевки давало возможность производить ее по кратчайшему расстоянию до погрузочного пункта по пасечным волокам. Однако условия рельефа (наличие лощины с откосами 30–40°, проходящей перпендикулярно пасечным волокам) не давали возможности осуществлять это на практике. Поэтому трелевка по пасечным волокам осуществлялась под углом к магистральному волоку, проходящему по возвышенности (хребту) с почвенно-грунтовыми условиями, обеспечивающими многократное перемещение по волоку.

Анализ данных показывает, что в трудных условиях эксплуатации, при наличии на 55–60 % территории лесосеки грунтов с низкой несущей способностью (0,8–0,6 кг/см2), что соответствует низшему пределу 3-й или 4-й категории почвогрунтов по проходимости, фактическая производительность в сопоставимых условиях по рас- стоянию трелевки по сравнению с эталонной (1-я категория почвогрунтов) ниже в 2,15–2,2 раза. В осложненных (удовлетворительных) условиях эксплуатации, что соответствует 1-й и 2-й категориям почвогрунтов, фактическая производительность по сравнению с эталонной ниже в 1,1–1,3 раза. Это связано с тем, что скорость движения по лесосеке в трудных условиях в 2,3–2,5 раза ниже, чем в эталонных, расстояние трелевки увеличивается в порожнем направлении в 1,06 раза, а в грузовом – в 1,65 раза из-за необходимости объезда заболоченных участков и единичных препятствий. До 26 % чистого времени работы уходило на застревания форвардера и их устранение путем его разгрузки и набора пачки с нового места, укладки бревен в колею, вытаскивание форвардера с помощью другой машины (харвестера, бульдозера и др.).

В грузовом направлении на основной площади лесосеки при имеющем место соотношении удельного давления от движителя форвар-дера к несущей способности грунтов до застревания обеспечивался одиночный или двукратный проход по одному следу. При укреплении волоков в процессе работы харвестера порубочными остатками форвардер с грузом мог сделать и три прохода по одному следу. При этом наблюдалось значительное буксование и довольно частое застревание машины. Скорость движения форвардера с грузом составила 25,4 м/мин, в 2 раза ниже, чем на эталонном участке, и в 1,35 раза ниже, чем на участке с удовлетворительными условиями эксплуатации.

На возвышенных участках проходимость фор-вардера по критерию q/p обеспечена при достаточном по технологическим условиям лесосеки числе проходов (50–60 по одному следу). В отдельных местах этого участка из-за крутых уклонов затруднена проходимость, из-за чего форвар-дер двигался на пониженных передачах с невысокой скоростью и значительным буксованием.

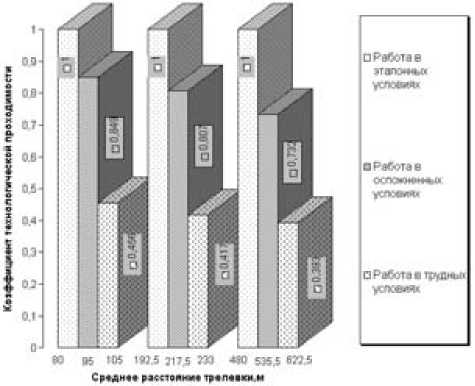

В сопоставимых условиях, при среднем расстоянии трелевки 215 м, производительность в эталонных условиях составила 16,2 м3/ч, в трудных – 7,5 м3/ч, в удовлетворительных – 13,75 м3/ч. Удельный расход топлива составил 10 л/м3 в трудных условиях и 8,5 л/м3 – в эталонных. Коэффициент технологической проходимости K тп = 0,417. С изменением среднего расстояния трелевки коэффициент технологической проходимости изменяется. При изменении среднего расстояния транспортировки от 80 до 622,5 мK тп изменяется от 0,393 до 0,456 (рис. 4). Часовая производительность при работе на трудном участке составит 8,44, 7,5 и 5,88 м3/ч, при работе на эталонном участке – 17,59, 16,2 и 13,47 м3/ч соответственно, при среднем расстоянии трелевки – 80–622,5 м.

Во второй лесосеке с осложненными условиями эксплуатации (1-я и 2-я категории почвогрунтов по условиям проходимости), когда движение на лесосеке по пасечным волокам обеспе- чено как без груза, так и с грузом, а проезд фор-вардера затруднен только по магистральным волокам, где на расстоянии 30–35 м потребовалось устройство сплошного настила, производительность на час чистого времени работы составила 13,75 м3/ч, что на 13 % меньше, чем при эталонных условиях. Kтп при среднем расстоянии транспортировки сортиментов 100, 200 и 500 м составил 0,849, 0,807 и 0,732 соответственно.

Рис. 4. График зависимости коэффициента технологической проходимости форвардера JohnDeere1110 D от среднего расстояния трелевки

Следует отметить, что в рассмотренном примере заготовки леса комплексом харвестера и форвардера часть площади лесосеки имела удовлетворительные условия по несущей способности грунтов, что позволило до минимума (100–150 м) снизить расстояние трелевки на грунтах 3-й и 4-й категорий в переувлажненном состоянии. Если бы вся площадь лесосеки была представлена грунтами 3-й и 4-й категорий, то освоить такую лесосеку комплексом машин в составе колесных харвестера и форвардера было бы практически невозможно из-за их недостаточной проходимости.

Проведенный анализ показал, что освоение данной лесосеки целесообразно проводить по следующей технологии. На грунтах с низкой несущей способностью валку леса производить харвестером, работающим в режиме валочной машины. Трелевку деревьев с этих участков осуществлять трелевочными тракторами ТБ-1М-15, оснащенными движителем повышенной проходимости (гусеницы шириной 640 мм вместо 420 мм и с двухступенчатым задним мостом, дающим возможность опустить заднее ведущее колесо и этим увеличить рабочую длину нижней части гусеницы). В результате среднее удельное давление снижается в 1,5 раза, до 0,35 кг/см2 [6], [7], а в наиболее тяжелых условиях (под задними катками) – в 2–2,5 раза. Максимальный объем трелюемой пачки деревьев или хлыстов по вместимости коника составляет 8 м3, или 6,4–6,8 т.

При трелевке хлыстов или деревьев нагрузка на коник трактора составляет 60-70 % от веса пачки. Таким образом, удельное давление движителя трактора ТБ-1М-15 равно 0,46 кг/см2.

Трелевку трактором ТБ-1М-15 следует производить по кратчайшему направлению до места, где имеется площадка для работы харвестера в режиме процессора (то есть на обрезке сучьев и раскряжевке хлыстов) и с которого обеспечивается трелевка сортиментов форвардером при многократных его проходах по одному следу. При среднем расстоянии трелевки трактором ТБ-1М-15 120 м производительность на час чистого времени работы составит 20 м3, производительность форвардера при трелевке сортиментов с участков с 1-й и 2-й категорией почвогрунтов по условиям проходимости на расстояние 100 м - 20,63 м3. Так как на лесо секе с участками с низкой несущей способностью грунтов сосредоточено 80 % леса, производительность на трелевке на человеко-час определяется следующим образом: 1/ П ч = 0,8/20 + 1/20,63 = 0,0885; тогда П ч = 11,3 м3/час. Таким образом, производительность на трелевке хлыстов с использованием высокопроходимых гусеничных тракторов выше на 57 %, чем при трелевке сортиментов форвардером.

Допустимым вариантом является использование на подтрелевке с участков с низкой несущей способностью грунтов гусеничных тракторов повышенной проходимости с тросочокер-ным оборудованием (ТЛТ-100-6), среднее удельное давление на грунт которых со ставляет 0,33 кг/см2, что обеспечивает их производительную работу на участках с 3-й и 4-й категориями почвогрунтов. Однако выработка на человеко-день при этом снижается, производительность трактора ТЛТ-100-06 при расстоянии трелевки до 100 м - 12,5 м3/ч.

Наиболее эффективным является вариант с использованием на валке и трелевке с участков с низкой несущей способностью грунтов валочно-трелевочных машин (ВТМ) на базе трактора повышенной проходимости с гусеничным движителем (на обрезке сучьев и раскряжевке процессора или харвестера, работающего в режиме процессора, на сортировке-штабелевке форвардера).

Себестоимость заготовки указанным комплектом машин по данной технологии по описанному циклу с участием тракторов для трелевки хлыстов (деревьев) ниже, чем системой машин в составе харвестера и форвардера (трелевка сортиментов), на 20 %, производительность выше на 15 %. Кроме того, следует учесть, что при работе форвардера на грунтах с низкой несущей способностью образуется колея глубиной 40-50 см. Правилами рубок допускается наличие колеи на 10-15 % площади лесосеки. При большем проценте площади, на которой образовалась колея, лесозаготовительные предприятия штрафуются органами лесного хозяйства. Наличие глубокой колеи на значительной территории лесосеки ведет к заболачиванию, что затрудняет лесовосстановление и недопустимо с точки зрения экологии.

Большие затраты машинного времени и значительный расход лесоматериалов требуются и для устройства сплошного настила на значительной части лесосеки. При этом органы лесного хозяйства после освоения лесо секи требуют уборки сплошного настила, что не всегда выполнимо из-за того, что он устраивается на наиболее трудных для проходимости машин участках. В результате лесозаготовительные предприятия подвергаются штрафам, что приводит к повышению себестоимости заготовки.

Выводы . В настоящее время сортиментный способ заготовки завоевывает все более прочные позиции в лесозаготовительной промышленности России. В целом по стране в сортиментах заготавливается примерно 12 % леса. В Республике Карелия в сортиментах заготавливается до 60 % леса, что обусловлено объективными причинами, в частности наличием в пределах экономически доступного расстояния вывозки леса автопоездами в сортиментах крупных лесоперерабатывающих предприятий (целлюлозно-бумажных комбинатов, лесопильных производств и т. д.) и достаточно развитой сети автомобильных дорог общего пользования.

Основной объем сортиментной заготовки производится двумя комплексами машин зарубежного производства. Первый комплекс машин - в составе бензопил на валке деревьев, обрезке сучьев и раскряжевке на сортименты и форвар-деров на трелевке, сортировке и штабелевке. Второй комплекс машин - в составе харвестеров на валке деревьев, обрезке сучьев и раскряжевке на сортименты и форвардеров, выполняющих те же операции, что и в первом случае. Наиболее распространенным и имеющим значительные перспективы расширения объемов применения имеет второй комплекс машин в составе харвестеров и форвардеров.

Зарубежные фирмы интенсивно рекламируют производимые ими комплексы машин, зачастую преувеличивая технико-экономические показатели (производительность, себестоимость заготовки и др.) и эксплуатационные характеристики, замалчивая недостатки и ограничения по их применению в реальных природно-производственных условиях эксплуатации. В частности, совершенно не анализируются ограничения по эксплуатации машин в тяжелых природно-производственных условиях (низкая несущая способность грунтов, заболоченность, рельефные условия и т. д.), приводятся заниженные данные по удельному давлению на грунт. Внедряется мнение, что эти колесные машины оказывают меньшее отрицательное влияние на окружающую среду, чем машины с гусеничным движителем.

В условиях недостаточного финансирования научных и опытно-конструкторских работ в России и агрессивного маркетинга и рекламы, производимых зарубежными фирмами в средствах массовой информации, распространилось необъективное мнение об эффективности и технических возможностях комплексов машин для сортиментной заготовки в составе харвестеров и форвардеров на базе тракторов с колесным движителем. Считается, что эти машины могут эксплуатироваться в тех же условиях, что и гусеничные машины, и обладают большей надежностью и производительностью.

Анализ показал, что достаточно высокая производительность харвестеров и форвардеров с колесным движителем достигается лишь при работе в благоприятных природно-производственных условиях при эксплуатации их вахтовым методом в две смены. В этих условиях затраты времени на устранение частых неисправностей демпфируются тем, что оператор имеет значительные резервы времени, так как каждый из них может работать в течение 12 часов в сутки.

Удельное давление на грунт колесных харвестеров и форвардеров (как правило, зарубежного производства) в 3–4 раза выше, чем гусеничных трелевочных тракторов и машин отечественного производства на их базе. При оснащении машин с колесным движителем гусеничными лентами удельное давление на грунт значительно снижается, но остается примерно в 2 раза выше, чем у отечественных тракторов с гусеничным движителем. Поэтому работа колесных машин на грунтах с несущей способностью, соответствующей низшему пределу 2-й категории почвогрунтов по условиям проходимости, где гусеничные машины могут сделать многократные проходы по одному следу, затруднена при нескольких проходах по одному следу.

При работе на территории, где преобладают грунты, соответствующие 3-й категории по условиям проходимости, форвардеры с грузом могут сделать не более 1–2 проходов по одному следу, и работа комплекса машин в составе харвестера и форвардера с колесным движителем недопустима из-за постоянных застреваний, низкой скорости движения, постоянного буксования и нарушений экологических требований, обусловленных образованием глубокой колеи на всей площади лесосеки. Поэтому при расстоянии трелевки более 100 м работа комплекса машин в составе харвестера и форвардера неэффективна, так как производительность снижается не менее, чем на 50–60 % в сравнении с эталонными условиями, а коэффициент технологической проходимости составляет 0,39–0,45.

В условиях Севера, Северо-Запада и Центра России, где сортиментный способ заготовки имеет наибольшие перспективы развития, 65 % лес- ных площадей, на которых произрастает не менее 54 % леса, имеют почвенно-грунтовые условия (почвогрунты 3-й и 4-й категорий), неблагоприятные для проведения лесосечных работ в безморозный период эксплуатации; в этих условиях в период избыточного увлажнения работа машин с колесным движителем неэффективна.

Однако из-за недостаточного объема строительства в последние годы дорог круглогодового действия, несвоевременного отвода лесосек объемы летнего лесфонда снизились, и зачастую лесозаготовительные предприятия значительную часть зимнего лесфонда вынуждены осваивать в безморозный период. Затруднения с заготовкой леса рассматриваемыми комплексами машин для сортиментной заготовки в перспективе будут увеличиваться, так как при освоении лишь части лесфонда с использованием харвестеров и фор-вардеров имелась возможность выделять для их работы наиболее благоприятные по природнопроизводственным условиям участки. Увеличение процента освоения лесфонда с использованием колесных харвестеров и форвардеров при наличии большого количества участков с низкой несущей способностью грунтов затруднительно.

Полное освоение лесфонда комплексами машин в составе харвестера и форвардера с колесным движителем невозможно. Поэтому парк машин для проведения лесосечных работ должен включать и машины на базе гусеничных тракторов повышенной проходимости. Эти машины должны использоваться в основном для трелевки деревьев (хлыстов) на погрузочную площадку, где харвестер, работающий в режиме процессора, производит обрезку сучьев и раскряжевку на сортименты хлыстов. Форвардер в этом случае используется на сортировке и штабелевке сортиментов на погрузочном пункте. Наиболее эффективным является вариант, когда на валке-трелевке деревьев используются валоч-но-трелевочные машины на базе гусеничного трактора повышенной проходимости.

Выбор оптимального комплекса машин, технологий работы и технологических схем освоения лесосеки производится после обследования лесосеки и сравнения вариантов по описанной выше методике.

Освоение лесосек с трудными по условиям проходимости природно-производственными характеристиками с выбором оптимальных комплексов машин и технологических схем освоения лесосек обеспечит снижение затрат на заготовку леса, повышение производительности машин и выполнение лесоводственных и экологических требований.

Список литературы Анализ показателей работы и оценка эффективности лесозаготовительных машин в различных природно-производственных условиях

- Анисимов Г. М., Большаков Б. М. Основы минимизации уплотнения почвы трелевочными системами. Пб.: ЛТА, 1998. 108 с.

- Бабков В. Ф., Бируля А. К., Сиденко В. М. Проходимость колесных машин по грунту. М.: Автотрансиздат, 1959. 208 с.

- Виногоров Г. К. Некоторые лесоэксплуатационные характеристики почвенно-грунтовых условий и рельефа//опросы технологии и механизации лесосечных работ: Труды ЦНИИМЭ. Химки: ЦНИИМЭ, 1982. С. 5-7.

- Горбачевский В. А Работа шин на лесотранспорте. М.: Лесная промышленность, 1970. 120 с.

- Иванов Н. Н. Основные положения механики грунтов, определяющие проходимость: Труды совещания по проходимости колесных и гусеничных машин по целине и грунтовым дорогам. М.: Изд-во АН СССР, 1950.

- Исследование технологии работы и параметров машин ОТЗ: Отчет о НИР/КарНИИЛП; Руководитель В. И. Скрыпник. Инв. № 6вн-778-86. Петрозаводск, 1986. 49 с.

- Исследование технологии рабоы и параметров машин ОТЗ: Отчет о НИР/КарНИИЛП; Руководитель В. И. Скрыпник. Инв. № 78-893-87. Петрозаводск, 1987. 98 с.

- Кочегаров В. Г., Бит Ю. А., Меньшиков В. Н. Технология и машины для лесосечных работ:учебник для вузов. М.: Лесная промышленность, 1990. 392 с.

- Проведение исследований и разработка рекомендаций по совершенствованию параметров машин ОТЗ: Отчет о НИР/арНИИЛП; Руководитель В. И. Скрыпник. Инв. № 45-966-89. Петрозаводск, 1989. 124 с.

- Прохоров В. Б. Эксплуатация машин в лесозаготовительной промышленности. М.: Лесная промышленность, 978. 304 с.

- Телеметрические системы. Системы контроля за транспортом: [Электронный ресурс]. Режим доступа к ст.: ttp://www.gpsr.ru. 2. Типизация природно-производственных условий лесозаготовительных районов. Химки: ЦНИИМЭ, 1986. 23 с.

- Шегельман И. Р., Скрыпник В. И., Галактионов О. Н. Техническое оснащение современныхлесозаготовок. СПб.: Профиинформ, 2005. 337 с.

- Шеховцов Д. И. Анализ основных параметров колесных трелевочных тракторов по сравнительным испытаниям//проблемы исследования базовых лесопромышленных тракторов: Труды ЦНИИМЭ. Химки: ЦНИИМЭ, 1977. С. 63-75.

- Шеховцов Д. И. Оценка проходимости трелевочных тракторов//Исследования лесопромышленных тракторов:труды ЦНИИМЭ. Химки: ЦНИИМЭ, 1982. С. 14-15.

- Шитов В. Н. К вопросу районирования лесных площадей по несущей способности грунтов//Труды ЦНИИМЭ. 960. № 4. С. 29-35.

- Шитов В. Н. Исследование природно-производственных условий применения колесных трелевочных машин//Вопросы лесотранспорта: Труды ЦНИИМЭ. Химки: ЦНИИМЭ, 1965. С. 116-149.

- Шитов В. Н. Экспериментальная проверка проходимости трелевочно-транспортных систем//Вопросы механизации лесосечных работ: Труды ЦНИИМЭ. Химки: ЦНИИМЭ, 1966. С. 123-139.