Анализ помехоустойчивости комбинированного метода повышения скорости передачи дискретных сообщений

Автор: Гусейнов Т.А.

Журнал: Инфокоммуникационные технологии @ikt-psuti

Рубрика: Технологии радиосвязи, радиовещания и телевидения

Статья в выпуске: 4 т.7, 2009 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматривается комбинированный метод повышения скорости передачи дискретных сообщений с точки зрения сравнения метода с современными протоколами передачи данных по кабельным каналам связи категории 3 и 5е. В ходе моделирования раскрываются все достоинства и недостатки метода, на основании которых делается вывод о границах его реализации.

Короткий адрес: https://sciup.org/140191364

IDR: 140191364 | УДК: 621.376.33

Текст научной статьи Анализ помехоустойчивости комбинированного метода повышения скорости передачи дискретных сообщений

На данный момент в существующих системах связи, в том числе и радиовещания, весьма распространенным являются метод с временным разделением каналов (ВРК) и последовательный метод. В качестве примера можно указать все, за небольшим исключением, протоколы передачи данных по локальным сетям Ethernet, ЧМ-радио-вещание и даже DECT телефонию, несмотря на то, что в стандарте DECT допускается существование до 10 поднесущих, внутри каждого из подканалов скачков частоты не происходит, тем самым обеспечивается только одночастотный доступ TDMA.

В сетях сотовой связи при формировании информационного кадра применяется последовательный метод, когда двоичные потоки данных не просто получают доступ к общей среде передачи данных в определенный момент времени, как в ВРК, но и сжимаются во времени в m раз, где m – количество двоичных потоков данных. Помимо очевидных преимуществ в использовании общего ресурса, последовательный метод обладает еще и целым ряд недостатков, в том числе, свойственных методу ВРК. Так, например, на практике, число нулей или единиц следующих подряд не лимитировано. По этой причине, на принимающей стороне рано или поздно возникает проблема синхронизации временных шкал передатчика и приемника.

Для решения этой проблемы существует два метода передачи данных: синхронный и асинхронный. Кроме того, при использовании последовательного метода время длительности битовой посылки т 0 < т П , а в определенных случаях т0 ~тП длительности Т П переходного процесса в канале связи. Это зависит от выбранного m . В таком случае необходимо использовать импульсную характеристику канала.

Нельзя не упомянуть о том, что метод ВРК обладает определенными экономическими преимуществами. Передатчик ЧМ-сигнала (в меньшей степени АМ-сигнала) достаточно легко приобрести и оформить, получив одобрение экспертизы электромагнитной совместимости.

Описание комбинированного метода

Для повышения скорости передачи по каналам связи применяется ряд процедур. Скорость передачи данных с использованием последовательных модемов определяется из условия

V = m П , (1)

где m – коэффициент сжатия, указывающий во сколько раз меньше длительность посылки по сравнению с длительностью переходного процесса, то есть выбирается m = т П /т 0 , т П ® 1/ П ;

П – выделенная полоса. Из (1) следует, что увеличение m (или уменьшение т0 ) приведет к увеличению скорости передачи.

Можно предложить комбинированный метод передачи дискретных сообщений, который обеспечит выигрыш в скорости передачи за счет уменьшения длительности символов, но сами символы будут многопозиционными. Таким образом, увеличение скорости передачи будет обеспечиваться не только посредством коэффициента сжатия во времени m , но и за счет множества позиций сигнала M .

Внедряя комбинированный метод передачи, мы добиваемся одновременно преимуществ последовательного и параллельного методов, тогда

V = m П log 2 M . (2)

Основным вопросом в комбинированном методе является выбор вида модуляции. Мы остановимся на амплитудно-импульсной модуляции (АИМ). Цифровой АМ сигнал можно представить таким образом [1]:

s v ( t ) = Re [ A v g ( t ) e j 2 < t ] = A v g ( t ) c os2nf c t , где ( A ^ ,1 <^< M ) означает ряд из М возможных амплитуд, соответствующих M = 2 k возможным k -битовым блокам. Амплитуда сигнала A m принимает дискретные значения

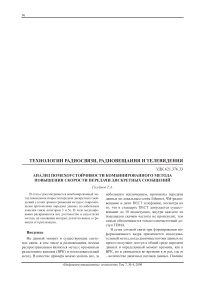

A m = (2m -1 - M) d, m = 1;2... M, где d – расстояниемежду соседнимиамплитудами сигналов. Очевидно, что сигналы АИМ являются одномерными. На рис. 1 дана пространственная диаграмма сигналов для M = 4.

Рис. 1. Решетчатая диаграмма состояний сигнала АИМ-4

При определенных значениях коэффициента сжатия по времени m , АИМ имеет преимущества по помехозащищенности, по сравнению с QAM [2]. Для комбинированного метода передачи данных этот вид модуляции, в силу перечисленных преимуществ, является предпочтительным.

Сложностью реализации комбинированного метода передачи является восстановление истинных значений импульсов сигнала по последовательности отсчетов,прибывающей из канала связи в условиях межсимвольной интерференции. Учитывая все вышесказанное о времени памяти канала, получается, что отклик воздействия первой посылки будет влиять на m последующих, что связано со временем действия к ИХ канала связи w (iT ) :

k

A n = A ( nT ) - X A n-i w ( iT ). (3)

i = 1

Связь между импульсной характеристикой канала w ( t ) и его комплексным коэффициентом передачи определяется парой преобразований Фурье. Необходимо добавить, что при ограниченной полосе пропускания П длительность импульсной характеристики бесконечна. На практике точное значение коэффициента передачи W (jo) неизвестно и склонно изменяться со временем. Необходимую длительность импульсной характеристики (ИХ) можно найти, задавшись допустимой относительной погрешность вычисления уровня отсчета принятого сигнала от усечения ИХ [3].

Моделирование комбинированного метода

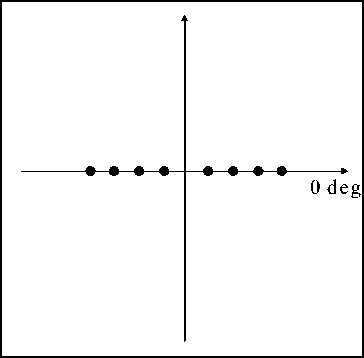

Для машинной реализации системы были использованы средства программирования MatCAD. На рис. 2 приведена временная диаграмма двоичной последовательности символов на входе модема.

Рис. 2. Двоичная последовательность символов

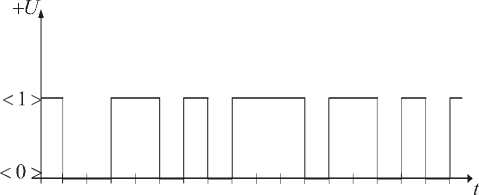

Аналогом канала был избран цифровой резонатор с высокой добротностью, настроенный на полосу 0,3-3,4 кГц (см. рис. 3). Для моделирования работы задавалась квазислучайная последовательность. Эти импульсы подавались на вход цифрового резонатора, с выхода которого в свою очередь поступали на вход цифрового полосового фильтра, выделяющего колебания необходимой нам частоты с известной полосой пропускания.

Рис. 3. Передаточная характеристика модели канала связи

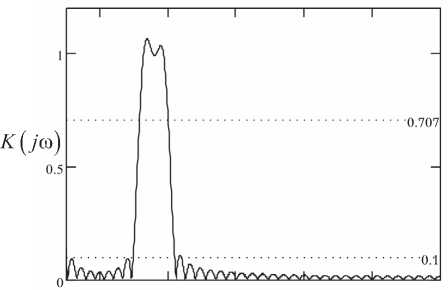

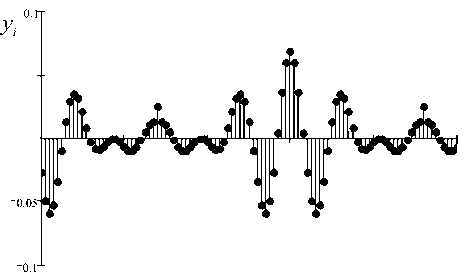

Рис. 4. Дискретные отсчеты сигнала в реальный момент времени на выходе формирователя

Таким образом, на выходе резонатора, а затем и полосового фильтра появляется серия отсчетов (см. рис. 4).

В ходе эксперимента было сделано предположение, что канал связи подвержен аддитивному шуму (АБГШ). Таким образом, сигнал на выходе фильтра должен представлять собой суперпозицию информационной и шумовой составляющих Si = ^i + n i , где n i — это отсчеты АБГШ в реальный момент времени. Наложение шумовой составляющей производилось с помощью функции MathCAD с названием rnorm, с предварительным заданием дисперсии шума δ Ш в диапазоне от 0 до 60 дБ.

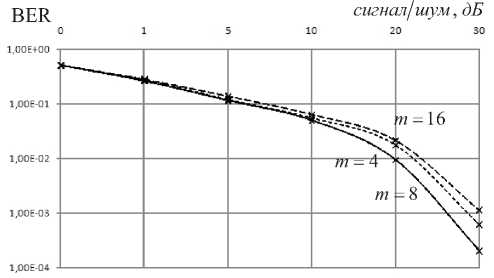

Кривые зависимости вероятности появления битовой ошибки (BER – bit error rate) от отношения сигнал/шум, представлены на рис. 5. Данные кривые получились в результате сравнения значений восстановленного согласно (3) сигнала и исходной квазислучайной последовательности.

Рис. 5. Кривые вероятностей ошибки для комбинированного метода передачи данных в канале с АБГШ

Было отмечено, что при значительном увеличении коэффициента сжатия (m ^ 8 ) правильное восстановление сигнала становится затруднительным, что объясняется жесткими требованиями к точности синхронизации и большим числом отсчетов ИХ, необходимых для восстановления амплитуды импульсов.

В результате моделирования использовалась информация, полученная от импульсов суперкадровой синхронизации, для записи масштабирующего коэффициента, характеризующего коэффициент передачи канала связи.

Выводы

Из анализа результатов машинного моделирования следует, что АМ со сжатыми по времени импульсами превосходит по скорости многие современные виды протоколов передачи данных по узкополосным каналам связи. Обеспечиваемая скорость передачи данных определяется из формулы равна V = 64 кБит /с при коэффициенте сжатия по времени m = 8, числе уровней АИМ-модуляции П = 32 и полосе П = 3,1 кГц.

Одной из основ ЛВС является показатель количество ошибочных символов на тысячу переданных. В кабельных системах категории 5е считается допустимой одна ошибка при соотношении сигнал/шум равном в худшем случае 19 дБ. Как видно из кривых рис. 5 при 19 дБ комбинированный метод передачи обеспечивает только вероятность ошибки равную 10-2.

Однако необходимо помнить,что в кабельных системах категории 5е необходимо выдержать соотношение сигнал/шум 19 дБ при достаточной равномерности в диапазоне около 60 МГц, для достижения скорости 100 Мбит/с (Ethernet/Fast Ethernet). Комбинированный метод, при аналогичной полосе частот, мог бы позволить достичь скорости 1200 Мбит/с, то есть скорости больше Gigabit Ethernet.

Несмотря на то, что реальная шумовая обстановка в кабельных каналах связи ЛВС редко оказывается ниже значения 24-25 дБ, в реальности использование комбинированного метода передачи затруднено перекрестными помехами, значительно увеличивающими наиболее разрушающие для комбинированного метода передачи воздействия – межсимвольную интерференцию.

Поэтому можно предположить, что использование комбинированного метода следует ограничить кабельными линиями категории 3, в которых необходимое значение сигнал/шум можно обеспечить только в пределах узкой полосы. Однако экономический эффект использования комбинированного метода значителен, так как позволит без существенных капитальных затрат на пассивную часть ЛКС резко увеличить скорость передачи по существующим кабельным линиям связи.

Список литературы Анализ помехоустойчивости комбинированного метода повышения скорости передачи дискретных сообщений

- Скляр Б. Цифровая связь. Теоретические основы и практическое применение. М.: Виль-ямс, 2003. -1099 с.

- Исследования нетрадиционных способов цифровой обработки сигналов и повышения помехоустойчивости каналов связи. Отчет о НИР. № гос. рег. 01.960.008897, № темы 15/96. Самара: ПИИРС, 1996. -173 с.

- Тяжев А.И., Гусейнов Т.А. Исследование комбинированного метода повышения скорости передачи дискретных сообщений//ИКТ. Т.3, №4, 2005. -С.40-43.

- Тяжев А.И. Основы теории управления и радиоавтоматика. М.: Радио и связь, 1999. -187 с.