Анализ помехоустойчивости системы OFDM в каналах с замираниями с использованием видов модуляции без разрыва фазы

Автор: Гусейнов Т.А.

Журнал: Инфокоммуникационные технологии @ikt-psuti

Рубрика: Технологии радиосвязи, радиовещания и телевидения

Статья в выпуске: 4 т.6, 2008 года.

Бесплатный доступ

В статье рассмотрен модем сигнала OFDM, использующий манипуляцию GMSK в парциальных каналах. Дана оценка качества восстановления сигнала при распространении по радиоканалам с медленными замираниями. Произведен анализ практической используемости полученных результатов и сравнение с существующими решениями, использующими манипуляцию PSK.

Короткий адрес: https://sciup.org/140191286

IDR: 140191286 | УДК: 621.376.3

Текст обзорной статьи Анализ помехоустойчивости системы OFDM в каналах с замираниями с использованием видов модуляции без разрыва фазы

Гусейнов Т.А.

В статье рассмотрен модем сигнала OfDM, использующий манипуляцию GMSK в парциальных каналах. Дана оценка качества восстановления сигнала при распространении по радиоканалам с медленными замираниями. Произведен анализ практической используемости полученных результатов и сравнение с существующими решениями, использующими манипуляцию PSK.

Обзор современного состояния проблемы

Современное цифровое радиовещание (ЦРВ), как и другие области техники, связанные с передачей массовой информации, переживают на рубеже веков техническую революцию. Одним из факторов этого явилось появление новых цифровых стандартов записи аудиосигнала. В свою очередь, эти виды записи являются высокоскоростными, но посредством использования различных алгоритмов компрессии стало возможным значительное сокращение необходимой полосы частот при незначительном субъективном ухудшении качества воспроизведения аудиосигнала. Достаточно легко реализуемая сопряженность с современными вычислительными устройствами открыла новые возможности передачи и управления, что, в свою очередь, приводит к сокращению затрат на организацию и управление ЦРВ в целом.

В цифровых системах связи и вещания применяются последовательный (односигнальный)

и параллельный (многосигнальный) методы передачи аудиоданных. Наиболее распространенным является последовательный метод, когда аудиоданные в общем суммарном потоке передаются посредством временного уплотнения на единственной несущей с использованием того или иного вида цифровой модуляции. Он характеризуется хорошими энергетическими показателями, не требует частотной избирательности, не предъявляет повышенных требований к линейности тракта передачи. Подавляющее большинство систем передачи сообщений проектируют, исходя из предположения, что длительность принимаемого сигнала равна длительности передаваемого сигнала. В каналах наземных систем ЦРВ рассеяние сигнала как следствие его многолучевого распространения является решающим фактором, определяющим выбор метода передачи аудиоданных. К сожалению, от искажений сигнала, обусловленных рассеянием, нельзя избавиться простым увеличением мощности передатчика. В результате в высокоскоростном канале даже с незначительным рассеянием радиоволн последовательная передача сопровождается значительными межсимвольными искажениями (МСИ), что делает практически невозможным качественный прием цифровых данных на подвижном объекте, особенно в условиях резко пересеченной местности или в городе с плотной застройкой.

Радикальным решением проблемы передачи больших потоков аудиоданных в каналах с рассеянием является распараллеливание передачи информации, то есть использование большого числа частотно-разнесенных каналов на несущих с низкими парциальными скоростями передачи. Скорость каждого парциального потока уменьшается в общем в m раз, где m – количество несущих. Характерное для параллельного метода условие одновременной передачи через общий тракт нескольких сигналов предъявляет серьезные требования к ряду устройств системы и способам разделения этих сигналов. Из-за неидеальности характеристик реальных трактов неизбежно возникают взаимные помехи между сигналами. Разделение частотно-разнесенных сигналов должно обеспечить наиболее полное использование энергетических показателей радиопередатчика, а уровень взаимных помех между сигналами должен быть наименьшим, чтобы оказывать минимальное влияние на разделимость и помехоустойчивость приема каждого из сигналов. Вместе с тем, параллельный метод передачи данных характеризуется явлением значительного расширения спектра. Достаточно сказать, что даже при использовании самой современной техники фильтрации, защитная полоса dП между каналами должна составлять не менее 20% от полосы канала П (см. рис.1б).

В современной технике широко используется система параллельной передачи данных Of DM (ортогональное уплотнение с частотным разделением), как способ борьбы с явлением расширения спектра сигнала. Спектр сигнала OfDM состоит из m ортогональных несущих сигнала,каждый из которых модулируется отличной от других группой символов. Эта система передачи используется при передаче сигналов в каналах с частотно-селективным замиранием с увеличением длительности передачи символов, что позволяет избежать применения эквалайзера. В данной системе обеспечиваются точные соотношения между частотами несущих [1], за счет чего можно пренебречь интервалом расфильтровки (см. рис.1а). Кроме того, разделяя высокоскоростной поток на парциальные низкоскоростные, имеет смысл производить разделение таким образом, чтобы разорвать корреляционные связи между посылками, что дает дополнительные преимущества при восстановлении сигнала, опять же – без использования сложных эквалайзеров,исключительно за счет мягкого алгоритма решения Витерби.

S ( f

S ( f

Рис. 1. Частотное уплотнение каналов: а) при выполнении точных математических соотношений между частотами несущих; б) при современном подходе к частотному уплотнению

Дополнительная дискретизация по частоте позволяет применять перемешивание и сверточные коды, повышающие устойчивость информации к помехам. Еще одной существенной особенностью системы OfDM является использование защитного интервала между передачей отдельных символов. Этот интервал перекрывает предполагаемое время появления отраженного сигнала символа, что снижает чувствительность к помехам, вызванным многолучевым распространением радиоволн. Еще одним важным плюсом применения OfDM является высокое качество мобильного приема, одной из основных проблем которого является сложность адаптации приемника к постоянному изменению мощности сигнала из-за изменения конфигурации отраженных сигналов.

Аналитически сигнал OfDM можно представить в виде:

F (t) = 2 [ Fk (t) ] = 2

kk

⎧ 2 πkt

Re W • e j “

, (1)

где F(t) - общий сигнал OFDM, спектр которо- го представлен на рис. 1.; Ck – модулирующий информационный символ; τ – длительность по-k сылки в парциальном канале; fk = — - гармони- т ки частоты разноса.

Специфика компоновки и передачи цифрового материала позволяет пересылать в общем потоке любые виды оцифрованной информации, при условии, что они не требуют широкой полосы частот. Это может быть текст, графика или даже движущиеся картинки. Сигналы от- дельных каналов поступают на входы кодеров, где происходит оцифровка и сжатие информации по стандартам MPEG1 или MPEG2. Сигнал с выхода мультиплексора поступает на вход cOfDM-модулятора, который добавляет информацию для коррекции ошибок, защитные интервалы и данные, идентифицирующие передатчик [1-2; 4].

Постановка задачи

Разработчик системы ЦРВ, с одной стороны, должен ориентироваться на существующие методы и стандарты, а с другой стороны – исходить из некоторых реальных или потенциально возникающих в ближайшем будущем потребностей. Ситуация с распространением радиосигналов в современном городе с плотной застройкой такова, что к передающей станции и приемникам на местах предъявляются повышенные требования. В настоящее время существует ряд методик оценивания параметров канала, ведутся работы по оптимальной фильтрации. Несомненным преимуществом такого подхода является его теоретическая многогранность, применимость для серии подобных случаев. Вместе с тем, такой подход усложняет каналообразующее, кодирующее и пользовательское оборудование. Если модернизация передающего оборудования ложится на плечи оператора и может в дальнейшем лишь увеличить доходность, то увеличение габаритов и значительное усложнение оконечного оборудования (приемников в нашем случае) ведет к отторжению оборудования и технологии в целом. Поэтому не стоит удивляться тому факту, что все ведущие компании-производители мира весьма осторожно подходят в революционной смене оборудования, предпочитая ей пусть и глубокую, но постепенную модернизацию. Соответственно, прослеживается явная тенденция к использованию хорошо зарекомендовавших себя технологий.

Было отмечено, что манипуляции с меньшим разрывом фазы менее подвержены отрицательному воздействию мелкомасштабного замирания. В этом плане, QPSK имеет значительное преимущество перед QaM, O-QPSK (S-QPSK) используется в ситуациях, когда предполагается возможность ухудшения обстановки и смена типа замираний на более вредоносные. Наконец, MSK, как вид модуляции без разрыва фазы, имеет преимущество перед всеми указанными выше видами манипуляции. Если рассматривать практический пример, то можно отметить, что оборудование pre-W iMAX диапазона 3.5 ГГц, поступающее в Россию от таких компаний как Cisco и Albranet (BreezeMAX), имеет несколько режимов работы, характеризующиеся сложностью обстановки. Это режимы 256-64 QaM, для режима работы аналогичного режиму станций радиорелейной связи (прямая видимость, значительные интервалы между диапазонами частот приема и передачи); QPSK-4, для работы в усло- виях города не плотной застройки; QPSK – для более сложных ситуаций. Иногда этот ряд закрывается видом модуляции DPSK, все недостатки и преимущества которого широко известны. Таким образом, можно модифицировать задачу совместного использования участков спектра для достижения меньшей вероятности ошибки.

Эксперимент

В начале, будем использовать модуляцию QPSK совместно с ограничивающим спектр фильтром типа приподнятый косинус. В качестве альтернативы будем рассматривать минимальную частотную манипуляцию с использованием гауссовского фильтра нижних частот (GMSK). Выбор этого вида модуляции обусловлен несколькими факторами. Поясним некоторые из них. При анализе характеристик систем связи отправной точкой является описание характеристик в классическом канале с белым аддитивным гауссовым шумом (АБГШ) и отсутствием недопустимого уровня интерференции. Основным источником ухудшения характеристики является тепловой шум, генерируемый в приемнике. Если характеристики канала не заданы заранее, то подразумевается, что характеристики канала затухают с расстоянием так же, как и в идеальном свободном пространстве. В моделях свободного пространства, в пространстве между антенной передатчика и приемником предполагается отсутствие каких-либо объектов, которые могли бы отражать или поглощать радиочастоты. Предполагается также, что внутри этой области атмосфера ведет себя как однородная по всей величине абсолютно не поглощающая среда. Кроме того, считается, что земля находится бесконечно далеко от передаваемого сигнала, или имеет пренебрежимо малый коэффициент отражения.

В идеализированной модели свободного пространства ослабление между передатчиком и приемником энергии радиочастотного сигнала происходит по закону обратных квадратов. Для большинства реальных каналов, в которых распространение происходит в атмосфере и вблизи поверхности Земли, модель распространения в свободном пространстве неадекватно описывает поведение каналов и не позволяет предсказывать характеристики системы. В системах мобильной радиосвязи сигнал может передаваться от передатчика к приемнику по множеству отраженных путей. Это явление, называемое многолучевым распространением (multipath), может вызывать флуктуации амплитуды, фазы и угла прибытия полученного сигнала, что предопределило название замирания вызванного многолучевым распространением (multipath fading). Прямое моделирование и проектирование систем, включающее в себя борьбу с замираниями, обычно сложнее разработки систем, где единственным источником ухудшения характеристик считается АБГШ. Мелкомасштабное замирание называется ре-леевским, если имеется большое число многократно отражающихся путей, и нет компонента сигнала вдоль луча обзора. Огибающая такого сигнала статистически описывается с помощью функции релеевского распределения плотности вероятности. Если преобладает не замирающий компонент сигнала, такой как путь распространения вдоль луча обзора, огибающая сигнала описывается функцией плотности вероятности Райса. Иными словами, статистики мелкомасштабного замирания всегда распределены по Рэлею, если путь распространения вдоль луча обзора блокирован. В противном случае – имеем распределение Райса.

r

p ( r 0 ) = -2- exp

σ r0

2 c2

В дальнейшем будет предполагаться, что снижение отношения сигнал/шум (signal-to-noise ratio – SNr) вследствие замирания описывается моделью Релея (2). Будем также считать, что распространение сигнала происходит в диапазоне УВЧ.

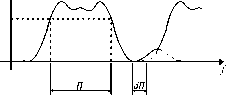

Упрощенно модели каналов с учетом среды и условий приема можно представить в виде последовательно-параллельного соединения пассивных линейных четырехполюсников (рис. 2), учитывающих разные стороны процесса распространения радиоволн в общем случае мобильного приема радиосигналов.

Первый четырехполюсник определяет ослабление сигнала при свободном распространении в идеальной среде. Его можно рассматривать как последовательное соединение аттенюатора и линейного фильтра с равномерной частотной и линейной фазовой характеристиками на всех частотах. Ослабление сигнала здесь зависит только от дальности связи и характеристик приемной и передающей антенн. Форма сигнала на выходе этого четырехполюсника остается такой же, как и на его входе, меняется только уровень сигнала. Учитывая действие аддитивных помех, которые, как правило, аппроксимируются белым шумом, приходим к модели канала с АБГШ.

Рис. 2. Модель канала с учетом среды распространения и условий приема

Второй четырехполюсник отражает макроструктуру уровней ЭМП, учитывая медленные колебания уровня прямого сигнала из-за ослабления листвой деревьев и небольшими сооружениями. Следствием такого ослабления является медленное изменение среднего уровня мощности принимаемого сигнала, которое может быть аппроксимировано логарифмически-нормальным распределением. Модель канала, включающая первый и второй четырехполюсники, достаточно полно характеризует условия мобильного приема сигнала спутникового ретранслятора на открытой местности с одноэтажными строениями и углом возвышения спутника не менее 20...30°.

Параллельные четырехполюсники в рассматриваемой упрощенной модели учитывают сравнительно быстрые случайные изменения (флуктуации) принимаемого сигнала, что приводит к соответствующим замираниям сигнала на входе приемника. Эти явления свойственны микроструктуре уровней ЭМП. Они характеризуют условия приема в городах с различной интенсивностью застройки, этажностью зданий и рельефом местности и связаны с многолучевым распространением и рассеянием радиоволн на неоднородностях среды распространения.

Вследствие разности хода лучей, приходящих от передатчика к приемнику, сигнал в приемной антенне представляет собой сумму отдельных колебаний с различными фазами и амплитудами. Интерференция этих колебаний в условиях, когда разности хода лучей не остаются постоянными, и является основной причиной флуктуации как амплитуд, так и фаз составляющих сигнала. Для количественной оценки многолучевого распространения используется понятие памяти канала ( t П – интервал рассеяния сигнала во времени). Обычно память канала определяется максимальным временем взаимного запаздывания лучей t П = t З . Средние значения памяти канала составляют для города 1,5...2 мкС (хотя для ряда городов-мегаполисов эта оценка возрастает в 5...8 раз), для пригорода – 0,5 мкС, для сельской местности (при слабом затенении деревьями) – порядка 0,2 мкС [7].

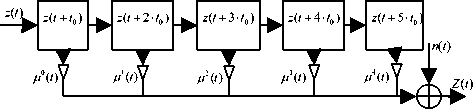

При мобильном приеме канал, как правило, характеризуется длинной памятью. Такой канал называют каналом с частотно-селективными замираниями. Одной из возможных моделей канала с частотно-селективными замираниями является модель многолучевого распространения (см. рис. 3). Она содержит линию задержки с ограниченной полосой пропуска отводами через t0. Напряжения, снимаемые с отводов, умножаются на цk (t), затем суммируются и к ним добавляется аддитивная помеха. Таким образом, получается модель канала, согласно которой сигнал проходит от входа до выхода канала по различным путям (лучам) с различными зависящими от времени коэффициентами передачи цk (t). На данный момент существует разработанная модель КВ-канала связи Векерсона, которая считается эталоном для имитации работы оборудования передачи данных по КВ-каналам со значительными искажениями, вызванными доплеровским эффектом. Достоинство этой модели в том, что в каждом отдельном луче коэффициент передачи зависит только от времени, а не от частоты. Частотная зависимость возникает здесь лишь в результате интерференции при суммировании лучей.

Рис. 3. Реализация модели канала с многолучевым распространением

Радиоканал, работающий в условиях прямой видимости, характеризуется тем, что коэффициент передачи канала и запаздывание сигнала в нем постоянны и известны в точкеприема.В этом случае цифровому каналу соответствует модель двоично-симметричного канала связи (ДСК), и он полностью описывается средней вероятностью ошибок на информационный символ.

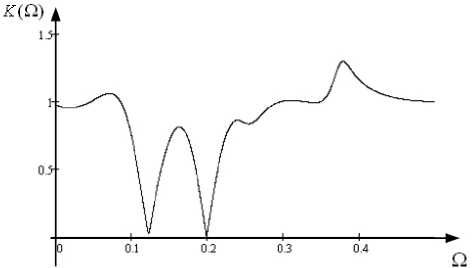

Разработаем аналогичную модель канала по известному коэффициенту передачи. В качестве основы воспользуемся цифровым режекторным фильтром Кауэра. Будем использовать некоторую безразмерную вели чину Q = f f 2 2 , где f2 – верхняя граничная частота. Данную процедуру можно разбить на несколько составляющих: создание низкочастотного эквивалента фильтра (в нашем случае – эллиптического), нормирование частоты, и преобразование из Р -плоскости в Z -плоскость. Синтезу фильтров посвящено множество работ, в частности [7-8].

В результате синтеза, мы получаем фильтр, с амплитудно-частотной характеристикой (АЧХ) вида

K ( Q ) = K a ( Q ) ■ K e ( Q ) , (3)

где K a (Q) - первый член дробно-рационального каскада выражений, описывающих передаточную функцию; К в ( ^ ) - второй член каскада выражений. П Ка (Q) Кв (Q) дают значения коэффициентов синтезируемого фильтра, причем

K a ( Д =

I ( a o + A cos ( Д + Acos ( Д ) ' + ( A sin ( Д ) + Asm ( Д )) ' (1 + B lcos ( Д + B 'cos ( Д )) 2 + ( B sin ( Д + B 'sin ( Д )) 2

и

r

K в («)=п k=1

a cos (^) k ■ a cos (^) k + a sin (^) k ' a sin (^) k b cos (^) k ■ b cos (Q) k + b sn (Q) k ■ b sn (Q) k

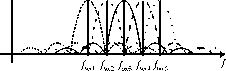

Рис. 4. АЧХ синтезированного фильтра

Как видно из графика на рис.4,коэффициент передачи фильтраимеетявно выраженный частотно-се-лективныйхарактер.Крометого,налицозначительная неравномерность в пределах полосы пропускания. Таким образом,синтезированный фильтр может лечь в основу модели канала с быстрыми замираниями в определенном спектре частот,и с медленными амплитудными замираниями во всей полосе частот.

Данная модель в эксперименте использовалась для выявления того преимущества, которое может дать использование GMSK-манипуляции для систем OfDM перед PSK-манипуляцией.

Основной выявленной в [8]проблемой было то, что при произвольном выборе несущей частоты сигнал каждого парциального канала претерпевал значительные искажения.Вместе с тем,аналоговый АМ-сигнал практически не искажался,а выявленные артефакты можно было устранить соответствующей подстройкой фильтров.

Использование манипуляции GMSK должно дать определенные преимущества,так rак плотность спектра сигнала MSK спадает быстрее при отстройке от поднесущей частоты, нежели это происходит в случае DPSK.Окончательно сгладить внеполосные выбросы помогает фильтр Гаусса. Формирование сигнала GMSK в достаточной мере описано в соответствующей литературе, например в [6].

Таким образом, эффективность использования полосы пропускания схемой MSK,как и любой другой схемой модуляции без разрыва фазы,достигается за счет сглаживания сигнала во временной области. Вместе с тем,этот же механизм приводит к проявле-ниюэффектасглаживаниясимвольныхпереходов.По этой причине,при использовании метода модуляции MSK сложно различить последствия ошибки фазы несущей и ошибки символьной синхронизации.

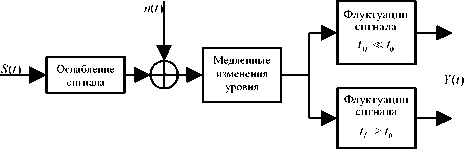

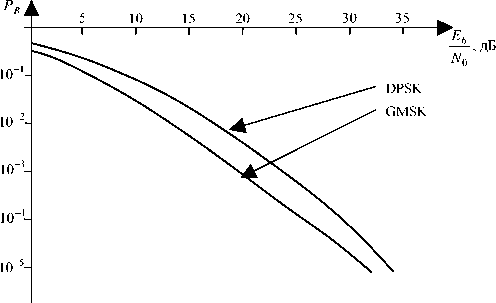

Результаты исследования представлены на рис.5. За основу сравнения взяты результаты,полученные впервые в [9]для каналов с медленными релеевски-ми замираниями.

Рис. 5. Вероятность ошибки при двоичной передаче символов с применением PSK и MSK по каналу с медленными релеевскими замираниями

Вывод

Таким образом,в результате машинного эксперимента показано, что использование модуляции MSK, по сравнению с PSK, позволит добиться приемлемого для восстановления значения би- товой ошибки при меньшем отношении сигнал/ шум. Энергетический выигрыш составил 5 дБ при РВ = 10-4. За счет более плотно сформированного спектра сигнала, модулированного без разрыва фазы, появляется возможность разместить большее число парциальных сигналов системы OfDM на том же участке спектра. Вместе с тем, была выявлена проблема восстановления синхронизации сигнала на приеме, при использовании методов модуляции без разрыва фазы, например, GMSK, в каналах с быстрыми частотно-селективными замираниями.

Список литературы Анализ помехоустойчивости системы OFDM в каналах с замираниями с использованием видов модуляции без разрыва фазы

- Рихтер С.Г., Цифровое радиовещание. М.: Горячая линия -Телеком, 2004. -352 с.

- Wittrock Claus. Transmission: Establishing a digital COFDM Transmission Network//Protelevision Technologies. №2,1999. -C. 45-52.

- Шихатов А.И. Цифровое радиовещание//Broadcasting. №4,2002. -С. 23-25

- Performance analysis in COFDM system over frequency-selective fading channels [Электронный ресурс]: Global Telecommunications Conference/Jun Zheng, Scott L. Miller, 2001. -Текст на экр. на англ, языке.

- Скляр Б., Цифровое радиовещание. М.: ИД «Вильямс», 2003. -1104 с.

- Феер К. Цифровые виды модуляции. М.: Радио и связь, 2001.-360 с.

- Шутов С.Л., Иванов А.П., Жуков С.В., Кашлов В.В. Имитатор коротковолнового канала//Сб. тезисов III MK DSPA-2000. СПб, 2001. -С. 56-58.

- Гусейнов ТА., Тяжев А.И. Оценка взаимного влияния сигналов цифрового и аналогового радиовещания в канале с аддитивным белым гауссовым шумом от плотности упаковки спектров//ИКТ. Т.4,№ 1,2007.-С. 68-72.

- Proakis J.G. Digital Communications. New York: McGraw-Hill Book Company, 1983. -890 p.