Анализ поверхностных вод

Автор: Митрофанова В.И.

Журнал: Международный журнал гуманитарных и естественных наук @intjournal

Рубрика: Химические науки

Статья в выпуске: 9-1 (84), 2023 года.

Бесплатный доступ

В данной статье представлен мини-контрольный анализ поверхностных вод в месте сброса сточных вод после очистки. Чистота водных природных водоемов в населенных пунктах это всегда волнующая людей проблема. Это тем более важно, если из данного природного водоема идет забор воды для питьевого снабжения населения. Усугубляется проблема также большой численностью населения, множеством предприятий с различными отходами и многими другими причинами. В нашем мини-исследовании представлена попытка самостоятельно «проконтролировать» насколько официальные сведения о чистоте водоемов в местах сброса очистных вод соответствуют действительности. Сравнить результаты анализа в большом населенном пункте с анализом штатного поселкового пункта.

Поверхностные воды, сточные воды, очистка вод механическая, химическая, биологическая, лабораторный анализ, нормативные показатели

Короткий адрес: https://sciup.org/170200384

IDR: 170200384 | DOI: 10.24412/2500-1000-2023-9-1-299-304

Текст научной статьи Анализ поверхностных вод

Вода - это источник жизни и это неоспоримо. Очень хочется, чтобы этот источник, используемый для нашего существования, был соответствующей чистоты. Особенно это касается сточных вод (СТ) после очистки, сбрасываемых в природные водные бассейны - реки, озёра. Ведь именно оттуда вода поступает уже в городские и поселковые сети, проходя правда еще один этап очистки. Есть и еще проблема, волнующая всех нас - влияние сбрасываемых вод из очистных сооружений на флору и фауну природных водных источников. Скорее всего эта проблема первична, а использование такой воды для человеческих нужд, в первую очередь как питьевую, уже вторично.

Из поставленной проблемы логично вытекает цель данного исследования - провести мини-мониторинг по дополнительному определению качества поверхностных вод в местах, где сбрасываются СТ после соответствующей очистки в природные водные источники.

Нами были исследованы образцы сточных вод в центральном городе и одного их районных поселков. С другой стороны, было интересно сравнить насколько качественные показатели СТ, отобранные в разных источниках, отличаются друг от друга. Соответственно подтвердить или опровергнуть официальные сведения о чистоте сбрасываемых сточных вод. Конечно, всем и так понятно, если сточные воды не пройдут должной очистки, то после их сброса в природных источниках воды будут происходить очень серьезные процессы, приводящие к негативным изменениям вплоть до необратимых для флоры и фауны [5]. В частности, это изменения физических свойств среды - нарушение первоначальной прозрачности и окраски, появление специфического запаха, изменение вкуса и мн. др. Далее, изменение химических свойств проявится в следующем: появление вредных и токсичных соединений, грязной пены на водной поверхности, на дне появятся разные отложения, сократится количество растворенного кислорода в воде в следствии расхода его на окисление поступающих в водоем органических загрязняющих соединений, а все это в свою очередь приведет к появлению новых микроорганизмов, в том числе болезнетворных [9, 18].

Отметим, какие компоненты являются загрязнителями сточных вод. Во-первых, неорганические соединения, часто являющиеся токсическими для обитателей водной среды - это соединения меди, цинка, кадмия, ртути, свинца, фтора, хлора, цианиды, роданиды и мн. др. Во-вторых, это органические соединения разных классов, в том числе фенолы, красители, производные нефтепродуктов, а также появляющиеся отдельные «осколки» органических соединений и свободные элементы (водород, азот, кислород, углерод), участвующие и дальше в различных процесса усиливая загрязнение и отравляя «живое» водоемов.

Что же представляют из себя сточные воды? Сточные воды, отводимые с территории населенных пунктов (бытовые), промышленных предприятий, в зависимости от происхождения, вида и качественной характеристики примесей, как правило делят на три категории: 1 – бытовые (или хозяйственно-фекальные); 2 – производственные; 3 – атмосферные (ливневые) [6]. Каждая из этих категорий вод содержит огромный набор различных соединений биогенного происхождения, органических и неорганических веществ разных классов, образующихся в результате самых разнообразных реакций, присутствуют и нефтепродукты, растворенные соли и кислоты, механические частицы (песок, глина, мусор и пр.). Большой вклад по загрязненности сточных вод вносят промышленные предприятия, так как до- вольно часто именно они являются «поставщиками» отравляющих и токсичных веществ. И естественно, от вида загрязнителей сточных вод зависят методы и формы очистки СТ.

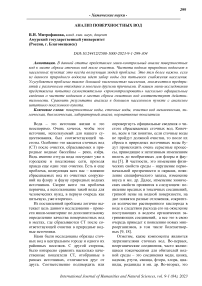

В целом, современные очистные сооружения довольно эффективны, если вовремя проходят технический контроль, замену устаревших или вышедших из строя агрегатов и т.д. Поступающие сточные воды на очистные сооружения, так называемые городские (они включают все три категории сточных вод), проходят несколько видов очистки в несколько этапов: 1 – механическая (процеживание через решетки, пескоулавливание, отстаивание и фильтрация); 2 – химическая (нейтрализация, окисление, восстановление, реагентные методы перевода загрязняющих веществ в мало- и труднорастворимые соединения); 3 – физико-химическая (проводится, как правило, при обработке производственных сточных вод: коагуляция, флотация, сорбция, ионный обмен, экстракция, электрохимические методы и мембранные); 4 – биологическая (аэробными гетеротрофными бактериями) [6, 19, 20]. Для представления этапности очистки на рисунке 1 показана классическая схема очистки СТ.

Схема стандартного процесса очистки сточных вод с использованием активного ила

Схема типичного процесса очистки сточных вод с использованием мембранного биореактора

Механическая Мембранный очистка биореактор

Очищенные сточные воды

Рис. 1. Классическая схема процесса очистки сточных вод

В Российской Федерации существует серьезная нормативно-правовая база в области очистки сточных вод. Поэтому весь анализ СТ проводится строго и согласно, нормативных документов. Количество показателей качества СТ, а анализ проводится на всех этапах очистки, составляет до- вольно внушительный список. Тем не менее, можно выделить наиболее существенные показатели, определяемые в первую очередь и строго по временным срокам: температура (влияет на многие химические и биохимические процессы, проходящие в СТ на растворимость кислорода в воде, необходимого для жизнедеятельности микроорганизмов); окраска (органолептический показатель – ОЛП, сильно окрашенные воды, как правило, это производственные СТ); запах (ОЛП, вызывается летуче-пахучими веществами); прозрачность (ОЛП, определяет общую степень загрязненности СТ); водородный показатель (влияет на все химические и биохимические процессы); сухой и плотный остаток; жесткость (определяется содержанием кальция и магния); содержание взвешенных частиц (является очень важным, так как используется для расчета первичных отстойников и определения количества образующихся осадков); содержание оседающих частиц; химическая окисляемость (позволяет оценить количество растворенного кислорода, необходимого для окисления примесей, так называемая потребность в кислороде – ХПК); биохимическая окисляемость (это содержание в воде органических примесей, которые могут быть окислены аэробными бактериями и по аналогии с ХПК её называют биохимической потребностью в кислороде – БПК); содержание соединений азота и фосфора (содержатся в органических и неорганических соединениях, определяют здесь, как правило, общий азот); содержание сульфатов и хлоридов; содержание СПАВ – синтетических поверхностно-активных веществ (они серьезно угрожают санитарному состоянию водоемов и оказывают влияние на работу очистных сооружений, а также препятствуют оседанию взвешенных частиц и процессам самоочищения от остатков загрязнителей); содержание токсичных веществ (это в первую очередь тяжелые металлы – железо, никель, медь, свинец, цинк, а также ртуть, стронций, бор, алюминий, хлор и мн. др.), содержание нитратов и нитритов, органических веществ и т. д. и т. п. [1, 2, 4] Естественно это еще не весь перечень показателей, компоненты которых оказывают негативное влияние на состояние СВ. По всем показателям, особенно токсичным, существуют ПДК, регламентируемые целым рядом нормативных документов. Как видим, состав СВ по химическим показателям довольно много- образен (пока исключаем биохимические и биологические показатели), поэтому процесс подготовки (очистки) СВ к выведению в природные водоемы является сложным многоуровневым технологическим процессом.

В рамках нашего исследования образцы СВ (аналитические пробы) отбирались после последнего этапа очистки (фильтрование) и анализировались по следующим показателям:

-

1. Концентрация взвешенных частиц (гравиметрический метод по ПНД Ф 14.1:2:3.110-97, РД 52.24.468-2019) [10].

-

2. Содержание хлоридов (аргентометрический метод по ПНД Ф 14.1:2:3.9697) [14].

-

3. ХПК – химическое потребление кислорода или окисляемость (титриметрический метод по ПНД Ф 14.1:2:3.10097) [15].

-

4. Содержание фосфатов (фотометрический метод по РД 52.24.382-2019) [17].

-

5. Содержание аммонийного азота (фотометрический метод с реактивом Несслера по ПНД Ф 14.1:2:3.1-95, ГОСТ 330452014) [11].

-

6. Жесткость (титриметрический метод по РД 52.24.395-2017, ПНД Ф 14.1:2:3.9897, ГОСТ Р 58556-2019) [13].

-

7. Водородный показатель (рН) (потенциометрический метод по РД 52.24.3952017) [16].

-

8. Содержание фенолов (флуориметри-ческим методом на анализаторе жидкости «Флюорат-02 по ПНД Ф 14.1:2:4.18202) [12].

Пробы поверхностной воды в месте сброса СТ вод после очистки отбирались согласно ГОСТ Р 59024-2020 [3]. Значения нормативных требований к содержанию определяемых компонентов могут иметь некоторые отличия (в СанПиН, ГОСТ, РД, ПНД Ф и др.). Это связано прежде всего с тем, что в зависимости от наличия тех или иных промышленных и сельхозпредприятий в местности, количества населения, состояния природных водных источников, состояния сантехнических сооружений и др. причин, контролирующие организации по определению качества СВ, сбрасываемых после очистки и поверхностных вод в местах, используют рекомендованную нормативную документацию соответствующими руководящими органами, наделенными такими полномочиями.

Результаты проведенных анализов поверхностных вод, отобранных в местах сброса очищенных СТ, т.е. поверхностных вод (ПВ) представлены в таблице 1.

Таблица 1. Результаты определения качественных показателей ПВ

|

№ |

Показатели качества СТ (при Р = 0,95) |

Полученные результаты |

ПДК |

|||

|

ЦГ |

РП |

|||||

|

max |

min |

max |

min |

|||

|

1 |

Концентрация взвешенных частиц (мг/дм3) |

15 |

12 |

19 |

15 |

15 |

|

2 |

Хлориды (мг/дм3) |

59 |

42 |

125 |

35 |

не более 300* |

|

3 |

ХПК (окисляемость), О 2 (мг/дм3) |

20 |

12 |

15 |

6 |

не более 30 |

|

4 |

Фосфаты (полифосфаты), (мг/дм3) |

2,4 |

1,8 |

9 |

5 |

не более 13 не более 0,2* |

|

5 |

Аммонийный азот (NH 4 +), (мг/дм3) |

9,5 |

0,5 |

25 |

20 |

не более 20 не более 2,0* |

|

6 |

Водородный показатель, ед. рН |

8,5 – |

6.5 |

8,8 – |

7,0 |

8,5 – 6,5 |

|

7 |

Жесткость (общая), (мг•экв/л) |

8,5 1 |

7,0 |

9,0 \ |

7,0 |

7,0 |

|

8 |

Концентрация фенолов (мг/дм3) |

0,0029 |

0,0015 |

не более 0,001 |

||

*Приказ Министерства сельского хозяйства № 552 [8]

Таким образом, полученные результаты анализа поверхностных вод в местах сброса очищенных сточных вод в целом приемлемы и соответствуют требуемым нормативным показателям (но в данном исследовании неполный комплекс анализов) как в большом городе, так и районном поселке. Надо отметить, что содержание фенолов хоть и незначительно, но превышает нормативное требование. Кроме того, надо констатировать, что действительно боль- шую роль на состояние СВ и конечно ПВ оказывают количество населения, наличие предприятий, особенно химического направления, техническое состояние сантехнических и конечно очистных сооружений. В общем случае, согласно нашему выборочному анализу, можно не переживать за состояние наших природных водоемов, куда сбрасываются сточные воды после прохождения очистки.