Анализ правовой и инфраструктурной основы научно-технологической сферы в регионах России: потенциал и перспективы формирования связности территорий страны

Автор: Смирнова Анастасия Вадимовна, Дашкова Мария Олеговна

Журнал: Регионология @regionsar

Рубрика: Экономика и управление народным хозяйством

Статья в выпуске: 4 (109) т.27, 2019 года.

Бесплатный доступ

Введение. Формирование региональной дифференциации ослабляет единство и устойчивость развития страны в целом, что сдерживает ее переход к инновационной модели экономики и выход в число передовых мировых технологических держав. Целью настоящей статьи стал комплексный анализ состояния региональной научно-технической сферы 11 субъектов Российской Федерации и оценка имеющегося у них задела и существующего потенциала для формирования единого научно-технологического пространства. Материалы и методы. Исследование реализовано в два этапа посредством применения системного и сравнительного анализа. Использованы данные системы КонсультантПлюс и ежегодного мониторинга Министерства науки и высшего образования России, проводимого через интернет-портал «Научно-технологическая инфраструктура Российской Федерации: центры коллективного пользования и уникальные научные установки». Результаты исследования. Исследована оснащенность законодательной базы нормативно-правовыми актами в сфере регулирования науки, проанализирована научно-инфраструктурная оснащенность 11 регионов. Выявлено и доказано существование сильной дифференциации изученных территорий. Определены регионы, выступающие лидерами и аутсайдерами по степени развитости правовой и инфраструктурной компонент научно-технологической отрасли. Обсуждение и заключение. В настоящей статье представлены результаты первого этапа комплексного исследования, в ходе которого планируется построить и описать модели научно-технологической кооперации территорий России на примере 11 регионов. Результаты работы могут быть полезны исследователям и специалистам в области регионального развития и управления в научно-технической сфере, а также в области развития научно-технологической кооперации и связанности территорий.

Связность территорий, научно-технологическая кооперация, стратегия научно-технологического развития российской федерации, объекты научной инфраструктуры

Короткий адрес: https://sciup.org/147222828

IDR: 147222828 | УДК: 330.44(470+571) | DOI: 10.15507/2413-1407.109.027.201904.678-710

Текст научной статьи Анализ правовой и инфраструктурной основы научно-технологической сферы в регионах России: потенциал и перспективы формирования связности территорий страны

Funding . The study was carried out as part of the RIEPL’s state assignment ‘Monitoring and expert and analytical support for the implementation of the state policy in the field of scientific and technological connectedness of the territory of the Russian Federation’ (project No. 26.13358.2019/13.1).

Введение. В целях обеспечения конкурентоспособности и укрепления суверенитета страны необходимо нейтрализовать факторы, создающие риск отставания Российской Федерации от мировых научно-технологических лидеров. Данные факторы были обозначены Указом Президента Российской Федерации от 01.12.2016 № 642 «О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации»1.

В начале 2019 г. распоряжением Правительства Российской Федера-ции2 были выделены геостратегические территории, имеющие существенное значение для обеспечения устойчивого социально-экономического развития, территориальной целостности и безопасности Российской Федерации. Они были разделены на две группы – приоритетные и приграничные. К приоритетным геостратегическим территориям отнесены:

– субъекты Российской Федерации, характеризующиеся эксклавным положением (Республика Крым, город федерального значения Севастополь, Калининградская область);

– субъекты Российской Федерации, расположенные на Дальнем Востоке (Республика (Саха) Якутия, Приморский, Хабаровский края).

Приграничные геостратегические территории Российской Федерации включают:

– субъекты Российской Федерации, граничащие со странами, входящими в Евразийский экономический союз (Новосибирская область);

– субъекты Российской Федерации, граничащие с другими странами (Белгородская область).

Цель настоящей статьи заключена в исследовании стратегического развития научной и технической сферы в отдельных субъектах Российской Федерации и в последующей оценке имеющегося у них задела и существующего потенциала для участия в теме территориальной связности.

Обзор литературы. Научно-технологическая связность изучается учеными с разных позиций. По мнению Е. П. Кузнецовой, она может представлять собой кооперацию научных организаций, вузов и промышленных предприятий в рамках создания и осуществления совместного проекта, целью которого должно стать создание инновационного продукта или технологии [1; 2]. Важно понимать, что модели научно-технологической кооперации разнятся в зависимости от областей научных исследований и отраслей рынка [3]. Партнерские связи между наукой и бизнесом создаются в наукоемких областях, в частности в сфере биотехнологии (особенно фармацевтической), химии, IT-технологий и машиностроения [4].

В настоящее время осуществляется субсидирование научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР), реализуемых в кооперации с вузами, научными организациями и промышленными предприятиями в целях создания высокотехнологичной продукции [1].

Рядом авторов кластеризация рассматривается как форма проявления научной и производственной связанности территорий [5–10]. Кластерная кооперация выступает в качестве модели, востребованной более чем на 2/3 производств, формирующих высокотехнологичный сектор экономики стран Европейского союза [6]. Л. Г. Газман среди основных субъектов мирового инновационного процесса выделяет стратегические альянсы, инновационные консорциумы и кластеры [7]. Оптимальным путем интеграции России во всемирные инновационные процессы может стать создание глобально-ориентированных региональных инновационных систем кластерной структуры [8]. Б. Асхайм и М. Гертлер доказали, что чем более наукоемкой является экономическая деятельность, тем более свойственно ей стремление быть географически кластеризованной [11].

Многие авторы исследуют связность в качестве свойства социально-экономического пространства агломерации, считая ее одной из характеристик территориального единства, выступающего инструментом комплексного социально-экономического развития поселений в составе агломерации [12; 13].

В целях увеличения внутренних расходов на НИОКР при невозможности использования средств государственного бюджета существует необходимость активного привлечения внебюджетных средств [14], вследствие чего в качестве основных субъектов развития научно-технической деятельности в России выступает национальный предпринимательский сектор [15; 16]. По доле частных капиталовложений в реализацию

НИОКР в настоящем периоде Россия отстает от среднемирового уровня [17], участие бизнеса в сфере финансового обеспечения науки – 40 % [2]. Так, в странах Европейского союза финансирование экономики знаний частным сектором по данным 2016 г. составляло 60 %, а в США и Китае – 70 и 77 % соответственно.

В условиях излишней централизации, применения жестких подходов в налогообложении и ограниченности инвестиций (бюджетных и финансовых) в инновационное развитие регионов главным ресурсом и ключом к развитию выступает, как отмечает Л. О. Житинская, внутренний потенциал территорий России [9]. Госпрограммы, комплексные научно-технические программы и проекты полного инновационного цикла являются ключевым инструментом реализации Стратегии научно-технологического развития России [18; 19]. Стратегия научно-технологического развития России в своей реализации требует кардинальных изменений от субъектов Федерации как в плане производственной модернизации, так и в сфере управления научно-техническим развитием. Вследствие чего коллективом ученых разработана и апробирована методика оценки уровня готовности регионов к реализации приоритетных направлений научно-технического развития страны, основанная на расчете интегрального показателя [20]. Трансформация приоритетов инновационной деятельности регионов с учетом современных мировых тенденций является жизнеспособным механизмом повышения конкурентоспособности регионов. Известен методологический подход к выбору приоритетов инновационного экономического развития в регионах [21]. При разработке национальных приоритетов важно понимать, что определяющими критериями заинтересованности мирового сообщества результатами исследований и разработок служат технологическая изощренность и масштабность исследования, в то время как национальный подтекст и уклон в сторону прикладных исследований и разработок снижает востребованность в целом [22].

Достижение заявленных Россией в Стратегии научно-технологического развития целей возможно через стремительную адаптацию передового опыта зарубежных стран и реализацию совместных международных проектов и программ [23]. Вследствие грамотной реализации международного научно-технического сотрудничества возможно решение социальноэкономических проблем Российской Федерации [24]. Целесообразно развитие российско-германской кооперации с участием малых инновационных предприятий при условии создания для них государством на территории России благоприятной среды и инфраструктуры [23].

Существует мнение о зарождении в России зачатков проявления всемирных инновационных процессов и возможности интенсификации их посредством использования перспективных форм научно-технической ко- операции, первостепенно со странами СНГ [7]. С. М. Гоннова и соавторы предприняли попытку разработки модели электронной аналитической системы – инструмента мониторинга и управления процессами, связанными с разработкой и реализацией совместных научно-технических проектов государствами, входящими в состав СНГ [25]. Помимо кооперации со странами СНГ, России выгодно сотрудничество со странами – партнерами БРИКС в областях, в которых объединение усилий потенциально может привести к синергизму [26; 27]. M. Костемир и соавторы утверждают, что в число долгосрочных целей стран-партнеров входит трансформация БРИКС в единую платформу для решения ключевых вопросов науки и техники в рамках стратегического партнерства [28]. Создание единой сетевой платформы BRICS-TTN рассматривается М. В. Балашовой как один из важнейших механизмов поддержки инфраструктурной интеграции стран [29].

Среди инструментов интенсификации развития экономики отдельных регионов эффективна также поддержка межвузовской кооперации и формирование опорных вузов3 [30; 31].

Концепция создания региональной инновационной системы (Regional Innovative System, RIS) зарекомендовала себя как одна из наиболее влиятельных в сфере разработки политики межрегионального взаимодействия на территории Европейского союза [32]. Под инновационной системой, согласно П. П. Савиотти, понимается совокупность всех действующих лиц и их взаимодействий, целью которых является генерирование и внедрение инноваций [33]. Концепция гласит, что инновации генерируются не столько обособленно отдельными лицами и организациями, сколько вследствие реализации сложных моделей взаимодействия между ними [34]. Ключевая компонента в концепции RIS – регион, который представляет собой политическую единицу, соединяющую между собой региональный и федеральный (национальный) уровни управления в сфере инновационного развития [35]. Однако, как пишет Ч. Эдквист, существует ряд трудностей по применению концепции RIS к построению региональной инновационной политики ввиду неопределенности границ, существующих между национальными и региональными системами [36]. Европейский союз в целях обеспечения устойчивого территориального развития передает ряд полномочий в отношении формирования политики в области НИОКР местным/региональным органам власти. Сугубо политической задачей на уровне региона становится налаживание научных связей путем образования новых и/или укрепления существующих научных сетей, в целях чего существуют связующие организации – звенья

У^У -(брокерские конторы, компании по взаимодействию промышленности и науки, элементы научной инфраструктуры, технологические платформы) [37].

Для начала активного развития небольшого научного региона, расположенного на территории какой-либо крупной страны, рентабельнее (с точки зрения координации) выстраивать кооперационные связи внутри национальной системы, чем ориентироваться на развитие международного научно-технического сотрудничества. Для развития небольшого научного региона, расположенного внутри какой-либо небольшой страны, целесообразна стратегия активной международной коммуникации и взаимодействия (особенно с Европейским союзом) ввиду того, что национальный научно-технологический и инновационный потенциал данных стран слаб, а международные коллаборации открывают доступ к ранее недоступным ценным ресурсам других стран (в том числе инфраструктурным) [38]. Крупные научные регионы любых по размерам стран практикуют гибридные стратегии – глобально-локальные, нацеленные как на активное международное, так и национальное сотрудничество. Страны с автаркической экономической системой обособленны в сфере мировой науки, притом их местное (межрегиональное) сотрудничество малоэффективно часто ввиду отсутствия интегрированной RIS. Для такого рода стран должна проводиться политика по наращиванию и укреплению национального научного потенциала через поощрение избирательного международного партнерства [38].

Завершая обзор литературы, хочется заключить, что вопросы научно-технологической связности территорий как основы устойчивого развития регионов России в последнее время активно изучаются в российском научном сообществе. Связность рассматривается как кооперация образовательной, научной и производственной систем, заложенных в потенциал субъектов Российской Федерации. Такого рода кооперация способна обеспечить переход экономики России на инновационный уровень, преддверием которого должно быть создание элементов научной инфраструктуры – кластеров, технопарков и индустриальных парков, технологических платформ (в том числе сетевых) и бизнес-инкубато-ров. Регион должен выступить в роли элементарной единицы инновационной системы страны. Совокупность таких элементов (регионов) и субэлементов (научных организаций, вузов, промышленных предприятий и организаций, нацеленных на их кооперацию) в своих статических и динамических связях должны стать базисом инновационной экономики. В зарубежной литературе также активно рассматриваются модели межрегиональных научно-технологических связей. Концепция RSI стала одной из ключевых в процессе укрепления межрегиональных связей и становления единого научно-технологического и инновационного пространства на территории Европейского союза.

Материалы и методы. Проведенное исследование было реализовано последовательно в два этапа. На первом этапе проводился анализ существующей нормативно-правовой базы, регулирующей научную и техническую деятельность в рассматриваемых регионах. На втором этапе в рамках ежегодного мониторинга4 посредством интерактивных форм, размещенных на интернет-портале «Научно-технологическая инфраструктура Российской Федерации: центры коллективного пользования и уникальные научные установки» , были собраны сведения об оснащенности выбранных территорий объектами научной инфраструктуры – центрами коллективного пользования научным оборудованием и уникальными научными установками. Сбор данных в рамках ежегодного мониторинга осуществлялся в течение первого квартала года, следующего за отчетным. На момент написания статьи верифицированные данные были доступны за 2017 г. Вследствие сбора статистических данных была проведена обработка и анализ полученной информации посредством программных средств MS Excel.

В ходе исследования применен метод системного анализа, с помощью которого регионы рассмотрены как территориально обособленные и строго дифференцированные уникальные блоки (элементы), однако существующие и функционирующие внутри единой системы (страны) и подчиняющиеся закономерностям ее функционирования. С помощью сравнительного анализа регионы были ранжированы в зависимости от оснащенности их законодательной базы нормативно-правовыми актами и в зависимости от их инфраструктурной оснащенности, что позволило сформировать условный рейтинг, отметив лидеров и аутсайдеров научно-технологического и инновационного развития.

Результаты исследования. Анализ региональной нормативно-правовой базы развития научной и технической деятельности в отдельных регионах Российской Федерации.

В контексте разработки темы научно-технологической связности территорий важно отметить существование документов по государственному стратегическому планированию и регулированию пространственного развития страны – Стратегии пространственного развития России до 2025 года и Федерального закона от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации»5 [39]. Залогом устойчивого экономического роста страны является формирование

- на уровне государства условий, являющихся стимулом для развития научно-технического потенциала, ввиду чего существует ряд документов, регулирующих данную сферу и носящих статус нормативно-правовых актов федерального уровня6.

Научно-технологическая деятельность комплексно определяется в п. 10 ст. 2. Федерального закона от 29.07.2017 № 216-ФЗ «Об инновационных научно-технологических центрах и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»7.

В гл. 4 Федерального закона от 23.08.1996 № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике»8 раскрывается тема государственной поддержки инновационной деятельности, в том числе и в регионах России. Например, к одному из принципов такой поддержки относится «обеспечение эффективности государственной поддержки инновационной деятельности для целей социально-экономического развития Российской Федерации и субъектов Российской Федерации» (абз. 8 ч. 3 ст. 16.1), а к субъектам государственной поддержки (ч. 1 ст. 16.2) – субъекты Российской Федерации.

Таким образом, на федеральном уровне заложены основы для формирования нормативной правовой базы в регионах России для развития научной и технической деятельности.

Далее рассмотрим нормативно-правовые акты в сфере развития научной и технической деятельности в обозначенных выше регионах.

Законодательная база Новосибирской области в сфере развития научной и технической деятельности представлена в таблице 1. Научнотехническая политика Новосибирской области является региональной составляющей государственной научно-технической политики Российской Федерации (предусмотренной Федеральным законом от 23.08.1996 № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике»9) и составной частью социально-экономической политики Новосибирской области (предусмотренной распоряжением Правительства Российской Федерации от 05.07.2010 № 1120-р10 и постановлением Губернатора

Новосибирской области от 03.12.2007 № 474), которая формируется в тесной взаимосвязи с промышленной, инвестиционной политикой Новосибирской области, а также политикой в иных сферах деятельности (ч. 1 и 2 ст. 3 Закона от 20.04.1995 № 17-ОЗ «О научной деятельности и научно-технической политике Новосибирской области»). Из этого следует, что указанные выше правовые акты связаны между собой единой политикой.

Т а б л и ц а 1. Законодательная база Новосибирской области в сфере регулирования научной и технической деятельности

T a b l e 1. Legislative framework of the Novosibirsk Region in the field of regulation of scientific and technological activities

Нормативный правовой акт / Normative legal act

Примечание / Note

Устав Новосибирской области / Charter of the Novosibirsk Region

Закон от 20.04.1995 № 17-ОЗ «О научной деятельности и научно-технической политике Новосибирской области» / Law No. 17-OZ of 20 April 1995 ‘On Scientific Activities and the Scientific and Technological Policies of the Novosibirsk Region’

Закон от 15.12.2007 № 178-ОЗ «О политике Новосибирской области в сфере развития инновационной системы» / Law No. 178-OZ of 15 December 2007 ‘On the Policies of the Novosibirsk Region in the Sphere of the Innovation System Development’

Концепция развития инновационной деятельности в экономике и социальной сфере на территории Новосибирской области / Concept of development of innovative activities in the economy and social sphere in the territory of the Novosibirsk Region

Основополагающий документ / Fundamental document

Установил основы организации научной и инновационной деятельности, основы формирования научно-технической политики Новосибирской области, условия и порядок ее реализации, виды государственной поддержки / The law established the foundations for organizing scientific and innovative activities, as well as the foundations for the formation of the scientific and technological policies in the Novosibirsk Region, the conditions and procedure for its implementation and the types of state support

Регулирует отношения по формированию и реализации политики Новосибирской области в сфере развития инновационной системы / Regulating the relations on the formation and implementation of the NSR policy in the field of development of the innovation system

Основополагающий документ / Fundamental document

В ч. 1 ст. 4 Закона от 20.04.1995 № 17-ОЗ «О научной деятельности и научно-технической политике Новосибирской области» обозначено, что основная цель научно-технической политики региона – достижение высокой эффективности научно-технического и кадрового обеспечения

- социально-экономического развития области. Возможность достижения указанной цели отмечается рядом предпосылок и преимуществ для развития научной и технической деятельности, отмеченных в распоряжении Правительства РФ от 17.11.2008 № 1662-р11.

В отличие от Новосибирской области в Хабаровском крае в настоящее время нормативную правовую базу, регулирующую развитие научной и технической деятельности в регионе, составляют лишь два документа – Устав Хабаровского края и Стратегия социально-экономического развития Хабаровского края на период до 2030 года, утвержденная постановлением Правительства Хабаровского края от 13.06.2018 № 215-пр. Следует отметить, что в соответствии с п. 3 ст. 2 Федерального закона от 29.12.2014 № 473-ФЗ «О территориях опережающего социальноэкономического развития в Российской Федерации»12 Хабаровск, как и Комсомольск, Николаевск и свободный порт Ванино, отнесен к территориям опережающего развития, что также играет важную роль.

Законодательная база Приморского края в области развития научной и технической деятельности приведена в таблице 2. Приморский край, как и Новосибирская область, обладает рядом ключевых нормативно-правовых актов, регулирующих научно-технологическое развитие в регионе.

Аналогичными актами обладает и Белгородская область (табл. 3). Нормативная правовая база этого региона состоит из положений Устава и Стратегии социально-экономического развития, направленных на урегулирование сферы научной и технической деятельности области, а также специализированных законов.

Республика Саха (Якутия), несмотря на ограниченность нормативноправовой базы, регулирующей научную и техническую деятельность региона, остается одним из крупнейших центров развития науки на северо-востоке России. Нормативно-правовая база республики в данной области представлена 3 документами: Конституцией Республики Саха (Якутия), Законом Республики Саха (Якутия) от 15.04.2004 № 132-З № 267-III «О науке и государственной научно-технической политике» и Стратегией социально-экономического развития Республики Саха (Якутия) до 2032 г. с целевым видением до 2050 г., утвержденной законом Республики Саха (Якутия) от 19.12.2018 2077-З № 45-VI.

Законодательную базу развития научной и технической деятельности Томской области составляют нормативные правовые акты, представленные в таблице 4.

Т а б л и ц а 2. Законодательная база Приморского края в сфере регулирования научной и технической деятельности

T a b l e 2. Legislative framework of the Primorye Territory in the field of regulation of scientific and technological activities

Нормативный правовой акт / Normative legal act

Устав Приморского края, утвержден Законом Приморского края от 06.10.1995 № 14-КЗ / Charter of the Primorye Territory, approved by the Law of the Primorye Territory No. 14-KZ of 6 October 1995

Закон Приморского края от 03.12.2008 № 345-КЗ «О деятельности органов государственной власти Приморского края в научной и (или) научно-технической сферах» / Law of the Primorye Territory No. 345-KZ of 3 December 2008 ‘On the Activities of the Public Authorities of the Primorye Territory in the Scientific and (or) Scientific and Technological Spheres’

Закон Приморского края от 15.02.2008 № 195-КЗ «Об инновационной деятельности на территории Приморского края» / Law of the Primorye Territory No. 195-KZ of 15 February 2008 ‘On Innovative Activities in the Territory of the Primorye Territory’

Примечание / Note

В ст. 68 заложены основные принципы участия органов государственной власти Приморского края в проведении единой государственной политики, в том числе в п. 4 – «государственной поддержки и развития науки и образования, культуры и искусства», в п. 6 – «содействия использованию научных достижений для развития экономики края» / Article 68 lays down the basic principles for the participation of the public authorities of the Primorye Territory in the implementation of a unified state policy, in particular in Paragraph 4: “state support and development of science and education, culture and art” and in Paragraph 6: “promoting the use of scientific achievements for the economic development of the region”

Регулирует отношения между субъектами научной и (или) научно-технической деятельности и органами государственной власти и устанавливает полномочия органов государственной власти Приморского края, цели, задачи, основные направления их деятельности в научной и (или) научно-технической сферах / The law regulates relations between subjects of scientific and (or) scientific and technological activities and public authorities, establishes the powers of the public authorities of the Primorye Territory, goals, objectives, main directions of their activities in the scientific and (or) scientific and technological fields

Регулирует отношения органов государственной власти Приморского края и субъектов инновационной деятельности для развития инновационной деятельности, создание режима максимального благоприятствования для субъектов инновационной деятельности / The law regulates relations of the public authorities of the Primorye Territory and subjects of innovative activities in order to develop innovative activities and gives subjects of innovative activities preferential treatment

Окончание табл. 2 / End of table 2

1 2

Постановление Губернатора При- – морского края от 07.09.2018 № 48-пг «О Координационном совете по вопросам научной, научно-технической и инновационной деятельности в Приморском крае» / Decree of the Governor of the Primorye Territory No. 48-pg of

7 September 2018 ‘On the Coordination Council for Scientific, Scientific and Technological, and Innovative Activities in the Primorye Territory’

Т а б л и ц а 3. Законодательная база Белгородской области в сфере регулирования научной и технической деятельности

T a b l e 3. Legislative framework of the Belgorod Region in the field of regulation of scientific and technological activities

|

Нормативный правовой акт / Normative legal act |

Примечание / Note |

|

1 |

2 |

Устав Белгородской области / Charter of the Belgorod Region

В соответствии с п. «и» ст. 42 Устава к обязанностям Правительства Белгородской области относится реализация программы по развитию науки / In accordance with Paragraph J (‘и’) of Article 42 of the Charter, the responsibilities of the Government of the Belgorod Region include the implementation of the Science development program

Закон Белгородской области от 13.11.2003 № 96 «О деятельности органов государственной власти Белгородской области в научной и (или) научно-технической сферах» / Law of the Belgorod Region No. 96 of 13 November 2003 ‘On the Activities of the Public Authorities of the Belgorod Region in the Scientific and (or) Scientific and Technological Spheres’

До 2015 г. назывался «О науке и научно-технической политике в Белгородской области». Устанавливает правовые основы деятельности органов государственной власти субъекта в научной и (или) научно-технической сферах / Until 2015, the law was called ‘On Science and Science and Technology Policies in the Belgorod Region.’ The law establishes the legal basis for the activities of the public authorities of the region in the scientific and (or) scientific and technological spheres

1 2

Закон Белгородской области от 01.10.2009 № 296 «Об инновационной деятельности и инновационной политике на территории Белгородской области» / Law of the Belgorod Region No. 296 of 1 October 2009 ‘On Innovative Activities and Innovation Policies in the Belgorod Region’

Стратегия социально-экономического развития Белгородской области на период до 2025 г., утверждена постановлением Правительства Белгородской области от 25.01.2010 № 27-пп / Strategy for Socio-Economic Development of the Belgorod Region until 2025, approved by the Decree of the Government of the Belgorod Region No. 27-pp of 25 January 2010

Определяет организационные, правовые и экономические условия и гарантии инновационной деятельности и основы формирования и реализации инновационной политики / The law assigns organizational, legal and economic conditions and guarantees of innovative activities and the basis for the formation and implementation of innovation policies Одним из мероприятий по развитию указана «Инновационная система региона», где среди основных задач обозначено эффективное использование интеллектуального потенциала, генерация новых знаний, интеграция фундаментальной и прикладной науки в высокотехнологичные производства, развитие механизма государственной поддержки инновационной деятельности / ‘Innovation System of the Region’ is referred to as one of the development measures, where the main tasks include effective use of the intellectual potential, generation of new knowledge, integration of fundamental and applied science in high-tech industries, development of a mechanism of state support for innovative activities

На территории Московской области действует значительно большее количество нормативных правовых актов, регулирующих развитие научной и научно-технической политики. Рассмотрим их в таблице 5.

В ходе правового анализа выявилось отсутствие специальных нормативных правовых актов, регулирующих развитие научно-технической и инновационной деятельности на территории г. Севастополя и Республики Крым. Однако стоит отметить, что Законом г. Севастополя от 18.12.2015 № 219-ЗС «Об основах промышленной политики города Севастополя» в рамках стимулирования деятельности в сфере промышленности предусматривается поддержка осуществляемой научно-технической и инновационной деятельности субъектами рассматриваемой деятельности. Одной из стратегических задач развития Республики Крым в рамках Закона Республики Крым от 09.01.2017 № 352-ЗРК/2017 «О стратегии социально-экономического развития Республики Крым до 2030 года» является «развитие системы государственной поддержки научной, научно-технической и инновационной деятельности». В этих документах

устанавливается заинтересованность в развитии и поддержке научной, научно-технический и инновационной деятельности и приоритетность таких положений.

Т а б л и ц а 4. Законодательная база Томской области в сфере регулирования научной и технической деятельности

T a b l e 4. Legislative framework of the Tomsk Region in the field of regulation of scientific and technological activities

Нормативный правовой акт / Normative legal act

Примечание / Note

Закон Томской области от 01.12.2000 № 56-ОЗ «О научной деятельности и научно-технической политике Томской области» / Law of the Tomsk Region No. 56-OZ of 1 December 2000 ‘On Scientific Activities and the Scientific and Technological Policies of the Tomsk Region’

Закон Томской области от 12.03.2015 № 25-ОЗ «Об инновационной деятельности в Томской области» / Law of the Tomsk Region No. 25-OZ of 12 March 2015 ‘On Innovative Activities in the Tomsk Region’

Устанавливает основные принципы, цели и задачи научно-технической политики и формы ее реализации в регионе; определяет круг субъектов научной и (или) научно-технической деятельности и организационно-правового обеспечения научной и (или) научно-технической деятельности, а также полномочия последних; создает дополнительные гарантии для использования результатов научно-технической деятельности в материальном производстве и социальной жизни Томской области; определяет организационные формы, механизмы управления и финансирования научно-технической деятельности на территории области / The law establishes the basic principles, goals and objectives of scientific and technological policies and the forms of its implementation in the region; the law defines the circle of subjects of scientific and (or) scientific and technological activities, organizational and legal support of scientific and (or) scientific and technological activities, as well as their powers; the law provides additional guarantees for the use of the results of scientific and technological activities in material production and social life of the Tomsk Region; the law defines the organizational forms, mechanisms for management and financing of scientific and technological activities in the region

Регулирует экономические, правовые и организационные условия развития инновационной деятельности в Томской области / The law regulates economic, legal and organizational conditions for the development of innovative activities in the Tomsk Region

Закон Томской области от 13.03.2006 № 29-ОЗ «О премиях Томской области в сфере образования, науки, здравоохранения и культуры» / Law of the Tomsk Region No. 29-OZ of 13 March 2006 ‘On the Tomsk Region’s Prizes for Education, Science, Health and Culture’

Реализация закона направлена на стимулирование творческой инициативы работников науки, образования и культуры, аспирантов, студентов и учащихся, широкого привлечения их к образовательной, научно-исследовательской, проектноконструкторской деятельности и внедрению научных и научно-педагогических достижений с учетом приоритетов социально- экономического развития Томской области / Implementation of the law is aimed at stimulating the creative initiative of workers in science, education and culture, post-graduate students, university students and pupils, their intense involvement in educational, research, design and development activities and the implementation of research, scientific and pedagogical achievements, taking into account the priorities of the Tomsk Region’s social and economic development

Т а б л и ц а 5. Законодательная база Московской области в сфере регулирования научной и технической деятельности

T a b l e 5. Legislative framework of the Moscow Region in the field of regulation of scientific and technological activities

Нормативный правовой акт / Normative legal act

Примечание / Note

Закон Московской области от 06.05.2016 № 38/2016-ОЗ «О научно-технической политике органов государственной власти Московской области» / Law of the Moscow Region No. 38/2016-OZ of 6 May 2016 ‘On the Scientific and Technological Policies of the Public Authorities of the Moscow Region’

Закон Московской области от 10.02.2011 № 15/2011-ОЗ «Об инновационной политике органов государственной власти Московской области» / Law of the Moscow Region No. 15/2011-OZ of 10 February 2011 ‘On the Innovation Policies of the Public Authorities of the Moscow Region’

Определяет основные цели, задачи и принципы научно-технической деятельности региона, раскрывает методы ее регулирования, устанавливает порядок реализации научно-технической политики органов государственной власти Московской области / The law establishes the main goals, objectives and principles of the scientific and technological activities in the region, reveals the methods of regulating them, establishes the procedure for the implementation of the scientific and technological policies of the public authorities of the Moscow Region

Закрепляет цели, задачи и принципы инновационной политики региона, устанавливает формы и методы стимулирования инновационной деятельности / The law establishes the goals, objectives and principles of the innovation policy of the region, as well as the forms and methods of stimulating innovative activities

Закон Московской области от 03.04.2013 № 27/2013-ОЗ «О грантах Правительства Московской области в сферах науки, технологий, техники и инноваций» / Law of the Moscow Region No. 27/2013-OZ of 3 March 2013 ‘On Grants from the Government of the Moscow Region for Science, Technology, Engineering and Innovation’

Распоряжение Правительства Московской области от 26.12.2016 № 446-РП «О приоритетных для Московской области направлениях развития науки, технологий и техники» / Order of the Government of the Moscow Region No. 446-RP of 26 December 2016 ‘On the Priority Directions for the Development of Science, Technology and Engineering in the Moscow Region’

Закон Московской области от 24.11.2004 № 151/2004-ОЗ «О льготном налогообложении в Московской области» / Law of the Moscow Region No. 151/2004-OZ of 24 November 2004 ‘On Preferential Taxation in the Moscow Region’

Окончание табл. 5 / End of table 5

Утверждает перечень приоритетных для Московской области направлений развития науки, технологий и техники / The order approves the list of priority areas for the development of science, technology and engineering in the Moscow region

Регулирует предоставление налоговых льгот при ведении научной и (или) научно-технической и инновационной деятельности / The law regulates the provision of tax benefits when conducting scientific and (or) scientific and technological, as well as innovative activities

В целях поддержки развития научной и технической деятельности в Калининградской области действуют нормативные правовые акты, представленные в таблице 6.

Законодательство Республики Татарстан в области развития научной и технической деятельности представлено нормативными правовыми актами, отраженными в таблице 7.

Подводя итоги анализа региональной нормативно-правовой базы поддержки и развития научной и технической деятельности в отдельных регионах Российской Федерации, можно заключить, что в целом ситуация удовлетворительная – база имеется, однако ее полноценность разнится от региона к региону, существует серьезная разрозненность. Так, в некоторых субъектах имеется обширная нормативно-правовая база (Новосибирская, Московская, Белгородская области, Приморский край, Республика Татарстан), содержащая не только общие положения, но и частные, например, вопросы финансирования. В других регионах (Республика Крым и г. Севастополь) полностью отсутствуют документы по указанной сфере, в связи с чем такие регионы нуждаются в создании базы по реализации научной и технической деятельности.

Т а б л и ц а 6. Законодательная база Калининградской области в сфере регулирования научной и технической деятельности

T a b l e 6. Legislative framework of the Kaliningrad Region in the field of regulation of scientific and technological activities

Нормативный правовой акт / Normative legal act

Закон Калининградской области от 24.04.2018 № 164 «О разграничении полномочий органов государственной власти Калининградской области в сфере научной и научно-технической деятельности и государственной поддержки инновационной деятельности» / Law of the Kaliningrad Region No. 164 of 24 April 2018 ‘On the Delimitation of Powers of Public Authorities of the Kaliningrad Region in the Field of Scientific, Scientific and Technological Activities and State Support for Innovative Activities’

Постановление Правительства Калининградской области от 06.03.2018 № 124 «О комиссии по вопросам реализации проектов в области радиоэлектронной промышленности, научной, научно-технической и инновационной деятельности на территории Калининградской области / Decree of the Government of the Kaliningrad Region No. 124 of 6 March 2018 ‘On the Commission for the Implementation of Projects in the Field of the Radio-Electronic Industry, Scientific, Scientific and Technological, and Innovative Activities in the Kaliningrad Region’

Примечание / Note

Определяет полномочия органов государственной власти Калининградской области в сфере научной и научнотехнической деятельности и государственной поддержки инновационной деятельности, определяет формы государственной поддержки инновационной деятельности и ее финансовое обеспечение / The law determines the powers of the public authorities of the Kaliningrad Region in the field of scientific, scientific and technological activities and state support for innovative activities; the law determines the forms of state support for innovative activities including financial support

Регламентирует образование и действие комиссии по вопросам реализации проектов в области радиоэлектронной промышленности, научной, научно-технической и инновационной деятельности / The decree regulates the formation and operation of the commission for the implementation of projects in the field of radio-electronic industry, scientific, scientific and technological, and innovative activities

Анализ состояния научной инфраструктуры в отдельных регионах Российской Федерации.

Анализ объектов научной инфраструктуры (далее – НИ) выбранных регионов был проведен на основе сведений о центрах коллективного пользования научным оборудованием (далее – ЦКП) и уникальных научных установках (далее – УНУ) [40].

Согласно определению Федерального закона «О науке и государственной научно-технической политике», ЦКП представляет собой «структурное подразделение (совокупность структурных подразделений), которое создано научной организацией и (или) образовательной организацией, располагает научным и (или) технологическим оборудованием,

Т а б л и ц а 7. Законодательная база Республики Татарстан в сфере регулирования научной и технической деятельности

T a b l e 7. Legislative framework of the Republic of Tatarstan in the field of regulation of scientific and technological activities

Нормативный правовой акт / Normative legal act

Закон Республики Татарстан от 18.06.1998 № 1661 «О науке и научной деятельности» / Law of the Republic of Tatarstan No. 1661 of 18 June 1998 ‘On Science and Scientific Activities’

Закон Республики Татарстан от 02.08.2010 № 63-ЗРТ «Об инновационной деятельности в Республике Татарстан» / Law of the Republic of Tatarstan No. 63-ZRТ of 2 August 2010 ‘On Innovative Activities in the

Republic of Tatarstan’

Закон Республики Татарстан от 21.04.2016 «О промышленной политике в Республике Татарстан» № 24-ЗРТ / Law of the Republic of Tatarstan No. 24-ZRТ of 21 April 2016 ‘On Industrial Policies in the Republic of Tatarstan’

Указ Президента Республики Татарстан от 16.04.1993 № УП-206 «Об учреждении Государственных премий Республики Татарстан в области науки и техники» / Decree of the President of the Republic of Tatarstan No. UP-206 of 16 April 1993 ‘On the Establishment of State Prizes of the Republic of Tatarstan for Science and Technology’

Примечание / Note

Обеспечивает правовое регулирование научной деятельности на территории Республики Татарстан, определяет круг субъектов, их права и обязанности, определяет государственную политику в сфере науки / The law provides legal regulation of scientific activities in the Republic of Tatarstan, determines the range of subjects, their rights and obligations, and the republican policies in the field of science

Определяет цели, задачи и принципы инновационной политики Республики Татарстан, регулирует отношения, возникающие в связи с установлением и реализацией мер государственной поддержки инновационной деятельности на территории Республики Татарстан / The law establishes the goals, objectives and principles of the innovation policies of the Republic of Tatarstan, regulates the relations arising in connection with the establishment and implementation of measures of state support for innovative activities in the Republic of Tatarstan Направлен на регулирование отношений, возникающих при проведении промышленной политики и осуществлении деятельности в сфере промышленности / The law regulates relations arising from the implementation of industrial policies and activities

Цель Указа – развитие науки и техники в регионе, стимулирование научно-технического прогресса и поощрения выдающихся достижений в области науки и техники / The objective of the decree is to develop science and technology in the region, stimulate scientific and technological progress and encourage outstanding achievements in the field of science and technology

квалифицированным персоналом и обеспечивает в интересах третьих лиц выполнение работ и оказание услуг для проведения научных исследований, а также осуществления экспериментальных разработок»;

УНУ – «комплекс научного оборудования, не имеющий аналогов в Российской Федерации, функционирующий как единое целое и созданный научной организацией и (или) образовательной организацией в целях получения научных результатов, достижение которых невозможно при использовании другого оборудования»13.

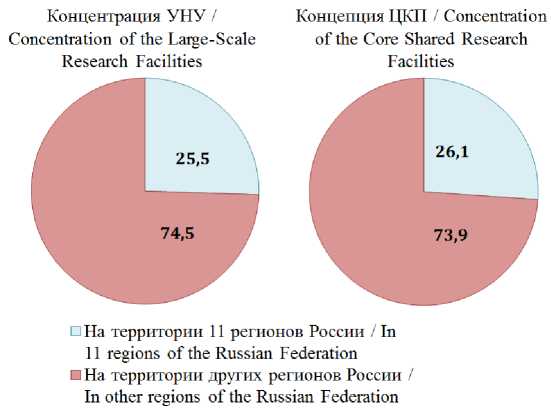

В 2017 г. в мониторинге приняли участие 402 ЦКП и 219 УНУ, а в 2018 г. – 353 ЦКП и 198 УНУ. На начало 2019 г. на портале ckp-rf.ru зарегистрированы 593 ЦКП и 350 УНУ. Замечена явная положительная динамика в течение трех анализируемых лет. Более ¼ объектов НИ страны в 2018 г. было сконцентрировано в рассматриваемых 11 регионах – 26,1 % ЦКП и 25,5 % УНУ (рисунок).

Р и с у н о к. Концентрация ЦКП и УНУ на территории Российской Федерации и отдельных регионов страны, 2018 г., %

F i g u r e. Concentration of the Core Shared Research Facilities and Large-Scale Research Facilities in the Russian Federation and in certain constituent entities of the Russian Federation in 2018, %

Московская и Новосибирская области являются лидерами по количеству ЦКП и УНУ среди 11 выбранных для анализа субъектов Федерации. В г. Севастополь в 2018 г., как и в 2017 г., зафиксированы 3 ЦКП, но

не зафиксирована ни одна УНУ. Аналогичная ситуация наблюдается в Республике Татарстан, где, согласно анкетным данным, в 2017 и 2018 гг. были расположены 5 и 4 ЦКП соответственно, а УНУ отсутствовали (табл. 8).

Т а б л и ц а 8. Количество ЦКП и УНУ в Российской Федерации и отдельных регионах страны в 2017–2018 гг.14

T a b l e 8. Number of the Core Shared Research Facilities and Large-Scale Research Facilities in the Russian Federation and in certain regions of the country in 2017–2018

|

Регион / Region |

Количество ЦКП / Number of the Core Shared Research Facilities |

Количество УНУ / Number of the Large-Scale Research Facilities |

||

|

2017 |

2018 |

2017 |

2018 |

|

|

Российская Федерация / Russian Federation |

402 |

353 |

219 |

198 |

|

Новосибирская область / Novosibirsk Region |

32 |

27 |

15 |

12 |

|

Московская область / Moscow Region |

25 |

21 |

23 |

19 |

|

Приморский край / Primorye Territory |

16 |

14 |

5 |

5 |

|

Томская область / Tomsk Region |

8 |

6 |

11 |

8 |

|

Республика Крым / Republic of Crimea |

3 |

5 |

3 |

2 |

|

Белгородская область / Belgorod Region |

3 |

3 |

3 |

3 |

|

Республика Саха (Якутия) / Republic of Sakha (Yakutia) |

3 |

3 |

2 |

1 |

|

Хабаровский край / Khabarovsk Territory |

8 |

6 |

– |

– |

|

Республика Татарстан / Republic of Tatarstan |

5 |

4 |

– |

– |

|

г. Севастополь / Sevastopol |

3 |

3 |

– |

– |

|

Калининградская область / Kaliningrad Region |

– |

– |

1 |

– |

|

Итого по 11 регионам / Total for 11 regions |

106 |

92 |

63 |

50 |

14 Таблица составлена на основе данных ежегодного мониторинга Министерства науки и высшего образования России.

Показатели результативности объектов НИ приведены в таблицах 9 и 10. Тройку регионов-лидеров по объему выполненных работ и оказанных услуг составляют Московская, Белгородская и Новосибирская области. Этот результат стал логичным следствием активного привлечения внешних пользователей: по доле работ (услуг) в интересах внешних пользователей эти три региона также занимают первые три места. Белгородская область значительно опережает остальные субъекты по количеству заявок на результаты интеллектуальной деятельности и патентов, полученных благодаря использованию оборудования ЦКП. При этом количество ЦКП в Белгородской области в 9 раз меньше, чем в Новосибирской, которую ей удалось опередить. По числу организаций – внешних пользователей Белгородская область также входит в топ-3.

Т а б л и ц а 9. Показатели результативности деятельности ЦКП в отдельных регионах Российской Федерации, 2018 г.15

T a b l e 9. Indicators of performance of the Core Shared Research Facilities in certain regions of the Russian Federation in 2018

|

Регион / Region |

Объем выполненных работ (услуг), млн руб. / Volume of work (services), million rubles |

Доля работ (услуг) в интересах внешних пользователей, % / Share of work (services) for external users, % |

Количество организаций-пользователей / Number of user organizations |

Количество РИД 16 и заявок на РИД / Number of patents and patent applications |

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

|

Московскаяобласть/ Moscow Region |

750,7 |

85,9 |

387 |

36 |

|

Белгородская область / Belgorod Region |

299,5 |

78,7 |

224 |

121 |

|

Новосибирская область / Novosibirsk Region |

273,5 |

67,6 |

344 |

44 |

|

Томская область / Tomsk Region |

174,2 |

60,1 |

145 |

0 |

|

Приморский край / Primorye Territory |

71,0 |

66,2 |

108 |

14 |

|

Республика Саха (Якутия) / Republic of Sakha (Yakutia) |

29,2 |

41,0 |

56 |

2 |

15 Таблица составлена на основе данных ежегодного мониторинга Министерства науки и высшего образования России.

16 РИД – результаты интеллектуальной деятельности.

|

Окончание табл. |

9 / End of table 9 |

|||

|

1 _L |

2 |

3 |

4 |

5 |

|

Республика Татарстан / Republic of Tatarstan |

22,3 |

78,3 |

94 |

3 |

|

Хабаровский край / Khabarovsk Territory |

17,1 |

75,5 |

66 |

13 |

|

Республика Крым / Republic of Crimea |

2,4 |

28,7 |

29 |

5 |

|

г. Севастополь / Sevastopol |

1,5 |

49,8 |

23 |

2 |

Важно отметить последнее место Томской области по количеству результатов интеллектуальной деятельности, однако это обусловлено тем, что за 2018 г. ни один из шести ЦКП региона не отчитался информацией о поданных заявках или полученных патентах.

Т а б л и ц а 10. Показатели результативности деятельности УНУ в отдельных регионах Российской Федерации, 2018 г.17

T a b l e 10. Indicators of performance of the Large-Scale Research Facilities in certain regions of the Russian Federation in 2018

|

Регион / Region |

Общий объем выполненных НИР, млн руб. / Total amount of R&D performed, million rubles |

Общий объем оказанных услуг, млн руб. / Total amount of services provided, million rubles |

Количество пользователей, чел. / Number of users, person |

Количество РИД (патентов) / Number of patents |

Количество заявок на РИД / Number of patent applications |

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

|

Московская область / Moscow Region |

1314,2 |

638,8 |

277 |

13 |

11 |

|

Новосибирская область / Novosibirsk Region |

438,5 |

56,9 |

138 |

5 |

0 |

|

Томская область / Tomsk Region |

146,6 |

44,5 |

34 |

6 |

2 |

|

Приморский край / Primorye Territory |

119,3 |

– |

23 |

1 |

0 |

17 Таблица составлена на основе данных ежегодного мониторинга Министерства науки и высшего образования России.

Окончание табл. 10 / End of table 10

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

|

Республика Крым / Republic of Crimea |

46,7 |

– |

1 |

1 |

0 |

|

Республика Саха (Якутия) / Republic of Sakha (Yakutia) |

32,5 |

0,0 |

1 |

0 |

0 |

|

Белгородская область / Belgorod Region |

24,3 |

10,4 |

27 |

0 |

0 |

По другим показателям в числе аутсайдеров постоянно присутствуют Республика Крым и г. Севастополь. Низкие показатели результативности республики во многом определены спецификой НИ, в которой превалируют научные коллекции. По финансовым показателям деятельности УНУ Московская и Новосибирская области с большим отрывом опережают идущие следом в рейтинге Томскую и Белгородскую области и Приморский край.

Обсуждение и заключение. В статье был приведен сравнительный анализ и оценка регионального потенциала (нормативно-правового, материально-технического, инфраструктурного), который имеется на сегодняшний день на территории России. Таким образом, настоящая статья включила результаты первых этапов исследования, нацеленного на рассмотрение возможностей и путей создания научно-технологической и промышленной связности территорий в России. В дальнейшем планируется провести анализ существующих на территории России, кооперационных, производственных и научно-технологических цепочек, осветить вопрос вовлеченности в них рассматриваемых в настоящей статье территорий. Целесообразно изучить и ряд других вопросов, в числе которых экономический климат внутри регионов, уровень социально-экономического развития, эффективность функционирования существующих в России кооперационных цепочек; направленность и механизмы их деятельности; специфика, функциональность и статус (для внутреннего/мирового рынка) продуктов, выпускаемых вследствие кооперации.

Настоящая статья может быть полезна широкому кругу лиц, интересующихся вопросами пространственного развития и инновационной трансформации территорий, вопросами промышленной и научно-технологической связности и вопросами смежных областей.

^Об РЕГИОНОЛОГИЯ . Том 27, № 4, 2019

Список литературы Анализ правовой и инфраструктурной основы научно-технологической сферы в регионах России: потенциал и перспективы формирования связности территорий страны

- Кузнецова Е. П. Эффективность реализации государственной поддержки развития научно-технологической кооперации // Вестник Владимирского государственного университета имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых. Сер.: Экономические науки. 2018. № 3 (17). С. 167-173. URL: http:// vestnik-es.vlsu.ru/fileadmin/No17/Vestnik_No_17.pdf (дата обращения: 25.07.2019).

- Кузнецова Е. П. Научно-технологическая кооперация в России: современное состояние, проблемы и инструменты государственной поддержки // Вопросы территориального развития. 2019. № 1 (46). С. 1-12. DOI: http://doi. org/10.15838/tdi.2019.1.46.4

- Hedge D., Hicks D. The Maturation of Global Corporate R&D: Evidence from the Activity of U.S. Foreign Subsidiaries // Research Policy. 2008. Vol. 37. Pp. 390-406. DOI: https://doi.org/10.1016/j.respol.2007.12.004

- Jones Ch. I. R&D-Based Models of Economic Growth // Journal of Political Economy. 1995. Vol. 103, issue 4. Pp. 759-784. URL: https://www.jstor.org/ stable/2138581?seq=1#metadata_info_tab_contents (дата обращения: 25.07.2019).

- Резанов К. В. Связанность и стратегический синергизм как основа ком-плексообразования: качественный анализ кластеризации // Власть и управление на Востоке России. 2015. № 1 (70). С. 60-66. URL: http://vlastdviu.ru/index. php?page=rio4-2015(1-70)&rc=rio (дата обращения: 25.07.2019).

- Матюкин С. В., Фокин А. Е. Анализ развития кластеров высокотехнологичных секторов: адаптация зарубежного опыта для модернизации экономики региона // Фундаментальные исследования. 2019. № 1. С. 33-39. DOI: http://doi. org/10.17513/fr.42401

- Глазман Г. Л. Формы проявления глобализации инновационных процессов // Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Общественные науки. 2013. № 3 (27). С. 180-188. URL: https://izvuz_on.pnzgu.ru/on20313 (дата обращения: 25.07.2019).

- Миэринь Л. А., Глазман Г. Л. Интеграция России в глобальное инновационное пространство: концептуально-управленческий подход // Теория и практика сервиса: экономика, социальная сфера, технологии. 2015. № 1 (23). С. 10-14. URL: https://unecon.ru/izdaniya/teoriya-i-praktika-servisa/arhiv (дата обращения: 25.07.2019).

- Житинская Л. О. О перспективах становления конкурентоспособной и инновационной региональной экономики // Вестник Воронежского государственного университета инженерных технологий. 2017. Т. 79, № 1. С. 392-400. DOI: http://doi.org/10.20914/2310-1202-2017-1-392-400

- Куценко E. Пилотные инновационные территориальные кластеры России: модель устойчивого развития // Форсайт. 2015. Т. 9, № 1. С. 32-55. DOI: http:// doi.org/10.17323/1995-459X.2015.1.32.55

- Asheim B., Gertler M. The Geography of Innovation // The Oxford Handbook of Innovation / J. Fagerberg, D. C. Mowery, R. R. Nelson (eds). 2005. Pp. 291-317. DOI: http://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199286805.003.0011

- Оценка интенсивности социально-экономических взаимодействий на территории агломерации в аспекте связанности социально-экономического пространства / И. В. Волчкова [и др.] // Вопросы управления. 2016. № 4 (41). С. 182-195. URL: http://vestnik.uapa.ru/ru/issue/2016/04/25/ (дата обращения: 25.10.2019).

- Положенцева Ю. С. Количественная оценка уровня развития межрегиональной связанности экономического пространства // Инновационная экономика: перспективы развития и совершенствования. 2018. № 3 (29). С. 116-128. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=35039976 (дата обращения: 25.10.2019).

- Юсупов Р. М., Соколов Б. В. Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации на долгосрочный период // Инновации. 2016. № 7 (213). С. 30-32. URL: https://maginnov.ru/ru/zhurnal/arhiv/2016/innovacii-n7-2016/ strategii-nauchno-tehnologicheskogo-razvitiya-rossijskoj-federacii-na-dolgosrochnyj-period (дата обращения: 25.07.2019).

- Starodubov V. I., Kurakova N. G. Identifying the Subject in the Strategy for Scientific and Technological Development of the Russian Federation // Herald of the Russian Academy of Sciences. 2016. Vol. 86, issue 6. Pp. 441-447. DOI: http://doi. org/10.1134/S1019331616060150

- Kurakova N. G., Zinov V. G., Tsvetkova L. A. The System of Measurable Indicators for Scientific and Technological Development of the Russian Federation: Methodology and Design // Scientific and Technical Information Processing. 2017. Vol. 44, issue 3. Pp. 184-195. DOI: http://doi.org/10.3103/S0147688217030054

- What Impedes Universities from Creating Dual-Purpose Technologies? / M. Kuzyk [et al.] // Форсайт. 2017. Т. 11, № 4. С. 84-95. DOI: http://doi. org/10.17323/2500-2597.2017.4.84.95

- Дементьев В. В., Слободяник С. Н. Государственные программы как инструмент реализации Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации // Научные труды: Институт народнохозяйственного прогнозирования РАН. 2017. № 15. С. 316-335. URL: https://cyberleninka.ru/article/n7gosudarstvennye-programmy-kak-instrument-realizatsii-strategii-nauchno-tehnologicheskogo-razvitiya-rossiyskoy-federatsii (дата обращения: 25.07.2019).

- Pogosyan M. A., Strelets D. Y., Vladimirova V. G. Territorial Connectivity of the Russian Federation: From the Statement of Complex Problems to Drawing up Integrated Scientific and Technical Projects // Herald of the Russian Academy of Sciences. 2019. Vol. 89, issue 2. Pp. 179-184. DOI: http://doi.org/10.1134/ S1019331619020175

- Integral Express Analysis of Institutional and Legal Readiness of the Russian Federation' Subjects to Implement the Priorities of Scientific and Technological Development / A. Maltseva [et al.] // Amazonia Investiga. 2019. Vol. 8, no. 19. Pp. 72-82. URL: https://amazoniainvestiga.info/index.php/amazonia/article/view/201 (дата обращения: 25.07.2019).

- Суховей А. Ф., Голова И. M. Обоснование трансформации приоритетов инновационно-технологического развития регионов РФ в условиях глобального кризиса // Экономика региона. 2016. Т. 12, вып. 3. С. 911-923. DOI: http://doi. org/10.17059/2016-3-25

- Azagra-Caro J. M., Consoli D. Knowledge Flows, the Influence of National R&D Structure and the Moderating Role of Public-Private Cooperation // Journal of Technology Transfer. 2016. Vol. 41, issue 1. Pp. 152-172. DOI: http://doi. org/10.1007/s10961-014-9382-7

- Гершман М. А., Кузнецова Т. Е. Особенности участия малых предприятий в международной научно-технической кооперации: опыт российско-германских контактов // Форсайт. 2012. Т. 6, № 3. С. 51-61. URL: https://foresight-journal. hse.ru/2012-6-3/62922199.html (дата обращения: 25.07.2019).

- Позиционирование международного научно-технического сотрудничества в правовых документах стран - участников научной глобализации / A. A. Балякин [и др.] // Вестник Российского университета дружбы народов. Сер.: Социология. 2018. Т. 18, №. 4. С. 651-667. DOI: http://doi.org/10.22363/2313-2272-2018-18-4-651-667

- Adapting the CIS Cooperation Formats to the Modern Context Based on Scientific and Technological Policy Coordination / S. M. Gonnova [et al.] // Scientific and Technical Information Processing. 2017. Vol. 44, issue 3. Pp. 236-246. DOI: http://doi.org/10.3103/S0147688217040025

- Сидорова Е. А. Инновационное развитие стран БРИКС, предпосылки и перспективы сотрудничества // Вестник международных организаций: образование, наука, новая экономика. 2018. № 1. С. 34-50. DOI: http://doi.org/10.17323/1996-7845-2018-01-02

- Powell W.W., Snellman K. The Knowledge Economy // Annual Review of Sociology. 2004. Vol. 30, issue 1. Pp. 199-220. DOI: http://doi.org/10.1146/annurev. soc.29.010202.100037

- Identifying Directions for Russia's Science and Technology Cooperation / M. Kotsemir [et al.] // Foresight and STI Governance. 2015. Vol. 9, issue 4. Pp. 54-72. DOI: http://doi.org/10.17323/1995-459x.2015.4.54.72

- Mechanisms for Supporting Scientific and Technological Cooperation Between the BRICS States: Multilateral Calls and Networking Platform for Knowledge and Technology Transfer / M. V. Balashova [et al.] // Research Journal of Pharmaceutical Biological and Chemical Sciences. 2016. Vol. 7, no. 5. Pp. 2777-2786. URL: https:// www.rjpbcs.com/2016_7.5.html (дата обращения: 25.07.2019).

- Иванов С. А., Сокол-Номоконов Э. Н. Феномен опорных университетов региональной экономики в современной России // Высшее образование в России. 2018. Т. 27, № 1. С. 19-30. URL: http://vovr.ru/upload/1-18.pdf (дата обращения: 25.07.2019).

- Гафуров И. Р., Сафиуллин М. Р., Ельшин Л. А. Механизмы и направления развития высшей школы в системе инновационно-технологического развития национальной экономики // Alma Mater (Вестник высшей школы). 2017. № 11. С. 5-10. DOI: http://doi.org/10.20339/AM.11-17.005

- National Systems of Production, Innovation and Competence Building / B. A. Lundvall [et al.] // Research Policy. 2002. Vol. 31, issue 2. Pp. 213-231. DOI: https://doi.org/10.1016/S0048-7333(01)00137-8

- Saviotti P. P. Innovation Systems and Evolutionary Theories // Systems of Innovation - Technologies, Institutions and Organizations. London, Pinter Publishers/ Cassell Academic, 1997. Pp. 180-199. URL: https://charlesedquist.com/books/ systems-of-innovation-technologies-institutions-and-organizations/ (дата обращения: 25.07.2019).

- Almeida A., Figueiredo A., Rui Silva M. From Concept to Policy: Building Regional Innovation Systems in Follower Regions // European Planning Studies. 2011. Vol. 19, issue 7. Pp. 1331-1356 DOI: https://doi.org/10.1080/09654313.2011.573140

- Cooke P. Regional Innovation Systems, Clusters, and the Knowledge Economy // Industrial and Corporate Change. 2001. Vol. 10, issue 4. Pp. 945-974. DOI: https:// doi.org/10.1093/icc/10.4.945

- Edquist Ch. Systems of Innovation: Perspectives and Challenges // The Oxford Handbook of Innovation / J. Fagerberg, Mowery D., Nelson R., eds. London: Oxford University Press, 2005. Pp. 181-208. DOI: https://doi.org/10.1093/oxford-hb/9780199286805.003.0007

- Nuur C., Gustavsson L., Laestadius S. Promoting Regional Innovation Systems in a Global Context // Industry and Innovation. 2009. Vol. 16, issue 1. Pp. 123-139. DOI: https://doi.org/10.1080/13662710902728142

- Kratke S., Brandt A. Knowledge Networks as a Regional Development Resource: A Network Analysis of the Interlinks between Scientific Institutions and Regional Firms in the Metropolitan Region of Hannover, Germany // European Planning Studies. 2009. Vol. 17, issue 1. Pp. 43-63. DOI: https://doi.org/10.1080/09654310802513930

- Spatial Development Strategy of Russia: Expectations and Realities / V. E. Seliverstov [et al.] // Regional Research of Russia. 2019. Vol. 9, issue 2. Pp. 155-163. DOI: http://doi.org/10.1134/S2079970519020114

- Калюжный К. А. Итоги мониторинга деятельности центров коллективного пользования научным оборудованием и уникальных научных установок за 2017 год // Наука. Инновации. Образование. 2018. № 4 (30). С. 40-78. URL: http://sie-journal.ru/itogi-monitoringa-deyatelnosti-rossijskih-czentrov-kollektivnogo-polzovaniya-nauchnyim-oborudovaniem-i-unikalnyih-nauchnyih-ustanovok-za-2017-god (дата обращения: 25.07.2019).