Анализ причин деформаций земляного полотна железной дороги на многолетнемерзлых грунтах

Автор: Жуковский Д.В.

Рубрика: Основания и фундаменты, подземные сооружения

Статья в выпуске: 4 т.24, 2024 года.

Бесплатный доступ

В настоящее время проблематика прогнозирования и поддержания геотехнического состояния объектов железнодорожной инфраструктуры, вызванная активностью деструктивных криогенных процессов в засоленных аллювиальных, морских и лагунно-морских отложений, является одним из ключевых аспектов повышения надежности и безопасной эксплуатации железнодорожной инфраструктуры. С целью предварительной оценки технического состояния земляного полотна и выявления проблемных мест по внешним признакам проводится постоянный мониторинг состояния земляного полотна железной дороги, а в локальных местах, наиболее подверженных деформациям и воздействию опасных геологических процессов, проводится инструментальное обследование с применением термокос и георадиолокационного оборудования. Полученные результаты инструментальных обследований применяются для оценки изменения геокриологических условий и состояния грунтов основания в зоне исследования, при этом составление численных моделей температурных режимов грунтов основания и земляного полотна по климатическим данным осуществляется в ПО «Борей 3D». По результатам исследования установлено, что наблюдается повышение температурного режима в период с 2015 по 2023 г. не только деятельного слоя объекта, но и зоны нулевых колебаний температур многолетнемерзлых грунтов от 0,5 до 1,5 градуса. При оттаивании грунты основания сжимаются под весом земляного полотна железной дороги, тем самым формируя подтопляемые пониженные места вдоль подошвы насыпи. Вследствие подтопления откосных частей насыпи происходит водонасыщение грунтов тела земляного полотна, вызывая криогенные процессы в конструкции основания дороги. В большинстве случаев скопившаяся вода вдоль откосов дорог находится круглогодично в талом и мерзлом состоянии. Таким образом, возведение линейных железнодорожных насыпей на многолетнемерзлых грунтах Западно-Сибирской плиты является дорогостоящим экспериментом по причине того, что обоснованность сохранения грунтов основания и прилегающей территории в вечномѐрзлом состоянии весьма сомнительна.

Криолитозона, температурный режим многолетнемерзлых грунтов, земляное полотно, железнодорожная линия, деградация мерзлоты, деформация

Короткий адрес: https://sciup.org/147246042

IDR: 147246042 | УДК: 625.122 | DOI: 10.14529/build240402

Текст обзорной статьи Анализ причин деформаций земляного полотна железной дороги на многолетнемерзлых грунтах

Проблемы, связанные с проектированием, строительством, эксплуатацией земляного полотна инженерных сооружений в условиях вечной мерзлоты, несмотря на многочисленные исследования отечественных и зарубежных ученых, остаются до конца не изученными [1]. В качестве объекта исследований рассмотрим железнодорожную линию «Обская – Бованенково – Карская», строительство которой начато в 1986 году в условиях вечной мерзлоты [2], эксплуатацию линии в настоящее время осуществляет Ямальский филиал ООО «Газпромтранс». На всем протяжении железнодорожной линии в основании насыпи земляного полотна железной дороги залегают вечномерзлые низкотемпературные грунты. При проектировании сооружения принят I принцип [3], т. е. с учетом сохранения грунтов основания в мерзлом состоянии.

Криолитологическая характеристика мёрзлых грунтов верхней 20-метровой части разреза в соответствии со схемой геокриологического районирования территории полуострова Ямал приведена в [4], сведения о геокриологическом районировании Западно-Сибирской плиты указаны в [5]. Верхняя граница многолетнемерзлых пород повсеместно прослеживается на глубинах 0,3–0,8 м. Максимальная мощность слоя сезонного протаивания на момент исследования (2015–2023 гг.) составила 4 м. Температура ММП вблизи границы нулевых амплитуд колеблется в пределах минус 5,5 ° С -минус 4,9 ° С. Мерзлые грунты характеризуются различным содержанием льда – цемента, ледяных включений в виде шлиров и ледяных макроструктурных образований в виде повторно-жильных льдов и реже включений пластового льда.

Методы и материалы

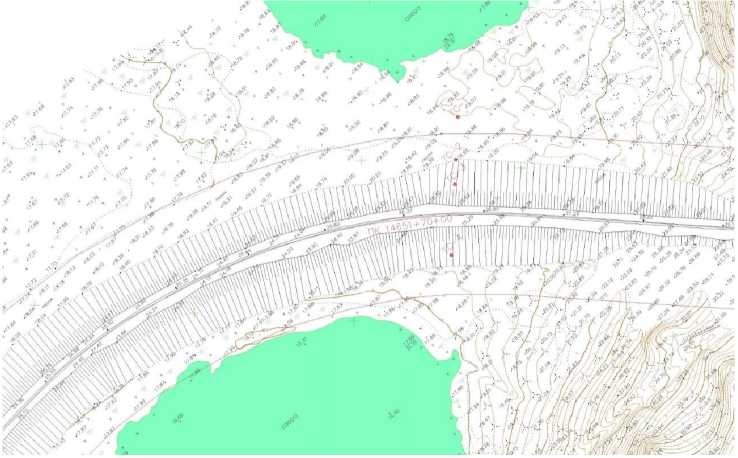

С целью предварительной оценки технического состояния земляного полотна и выявления проблемных мест по внешним признакам специалистами ООО «Газпромтранс» проводится постоянный мониторинг состояния земляного полотна железной дороги. Рассмотрим результаты визуального обследования участка ж.д. линии ПК 14501+00 – 14971+00. В локальных местах этого участка, наиболее подверженных деформациям и воздействию опасных геологических процессов, проводилось инструментальное обследование. При обследовании фиксировались изменения геометрии основной площадки, тела и основания насыпи. В результате обследования установлены типовые, визуально определяемые деформационные процессы (рис. 1) для участка ПК 14651+70: это сползание грунта (солифлюкция), поперечные трещины откосной части, обводнение прилегающей территории. Возникновение указанных опасных геологических процессов оказывает значительное влияние на безопасность эксплуатируемых сооружений, что необходимо учитывать для своевременной разработки компенсирующих мероприятий [6]. Для организации инструментальных наблюдений за изменением температурного режима рассмотрены ранее выполненные исследования в этой области [7, 8], которые в отличие от рассматриваемого объекта были направлены на оценку состояния насыпей автомобильных дорог в условиях многолетней мерзлоты [9], а также для оценки возможности использования теплоизоляционных материалов для снижения влияния земляного сооружения на основание [10, 11]. На исследуемом объекте для оценки температуры грунтов основания земляного полотна железной дороги выполнены инструментальные исследования по заложенным (перпендикулярно оси ж.д. пути) термометрическим скважинам глубиной 10 м. Методика заложения термоскважин и основные принципы контроля температуры грунтов схожи с теми, которые используются для ре-

Рис. 1. Пример деформационных процессов земляного полотна ПК 14651+70

шения аналогичных задач для автомобильных дорог [12]. В нашем случае три скважины находятся в теле насыпи земляного полотна: две – у подошвы и одна – в зоне бровки основной площадки. Четвертая скважина расположена на расстоянии около 50 м от насыпи (рис. 2). Термокаротажные наблюдения на участке (ПК 14501+00 – 14971+00) проводились на 15 поперечных профилях, на всю глубину термоскважин согласно ГОСТ 25358-2020 «Грунты. Метод полевого определения температур».

Полученные результаты использованы для оценки изменения в динамике геокриологических условий и состояния грунтов основания в зоне исследования, так как известно [1, 13], что обводнение участков оказывает значительное влияние на температурный режим мерзлых грунтов. Для расчета температурного поля существуют различные программные комплексы, например, Frost 3D [14] или Борей 3D [15].

Численные модели температурных режимов грунтов основания и земляного полотна построены в ПО «Борей 3D». Прогнозное моделирование с учетом требований СП 25.13330.2020 (п. 4.1, 4.4, 6.3.1, 7.1.1), РСН 31-83 (п. 1.6, 2.35, 3.15– 3.19, 4.16–4.19.), РСН 67-87 и анализ температур-

Рис. 2. ПК 14651+70. Топографический план с расположением термоскважин ТС1-ТС4

ного поля грунтов выполнены до октября 2027 года.

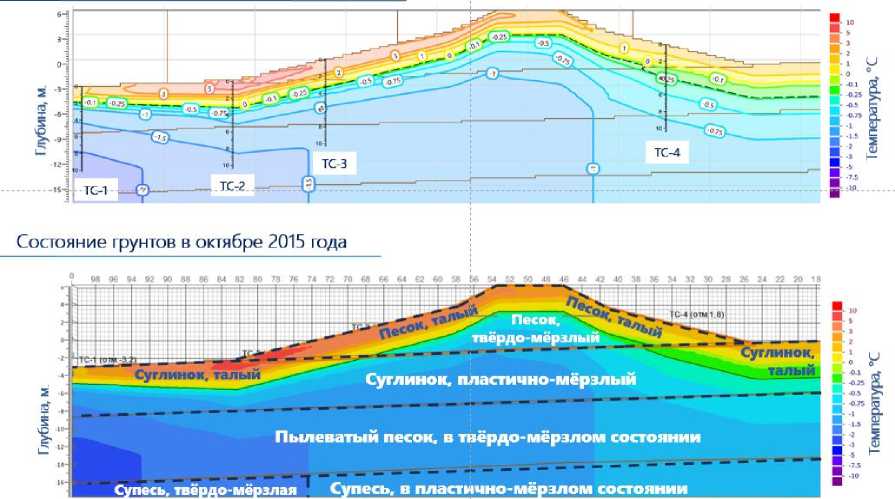

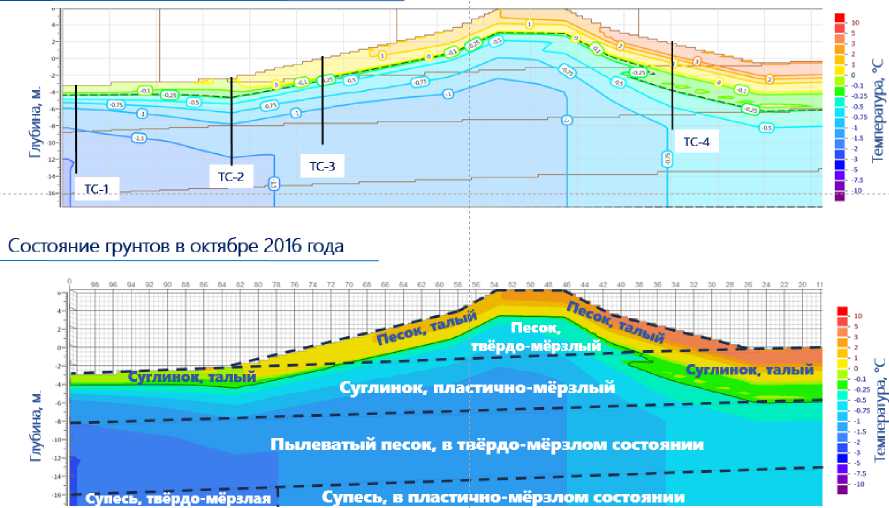

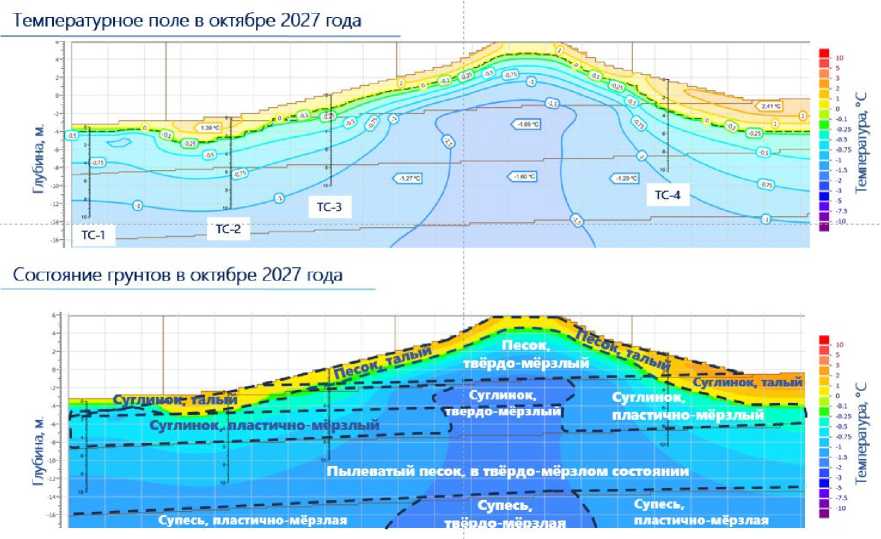

Пример температурного поля грунтов основания линии ПК 14651+70 (Тип III насыпи, конструкция насыпи высотой более 6,0 м), предоставлены на рис. 3–7.

Анализ температурных режимов грунтов основания путем сопоставления температур и определения динамики роста показывает следующие результаты.

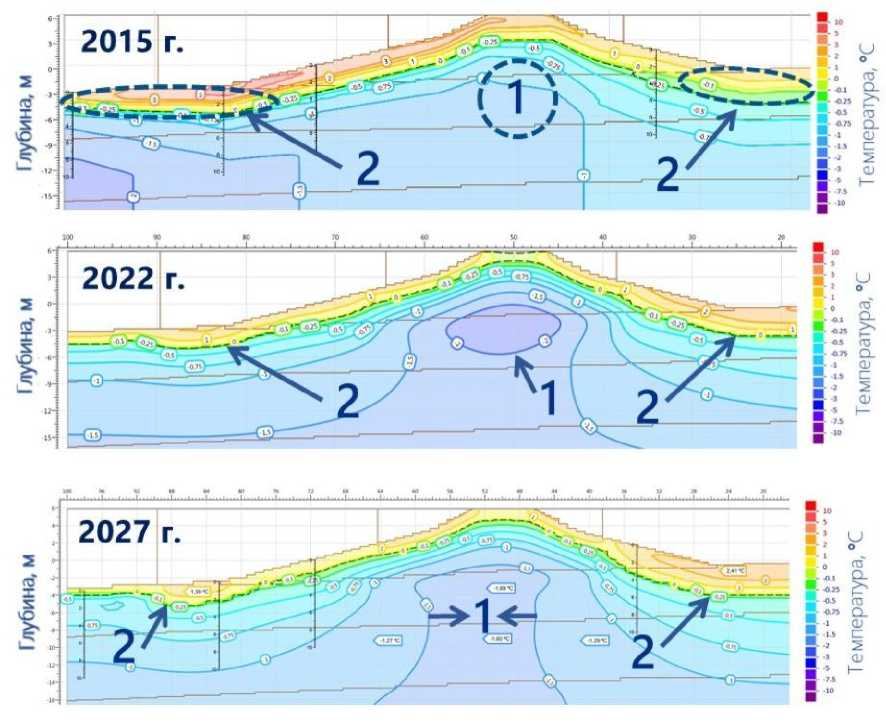

В 2015 году локальное мёрзлое ядро в центральной части насыпи (1) отсутствует (рис. 8). Ореол протаивания в границах полосы отвода

Температурное поле в октябре 2015 года

Рис. 3. Температурный разрез по оси термоскважин ТС1–ТС4 на ПК 14651+70 в октябре 2015 г.

Температурное поле в октябре 2016 года

Рис. 4. Температурный разрез по оси термоскважин ТС1–ТС4 на ПК 14651+70 в октябре 2016 г.

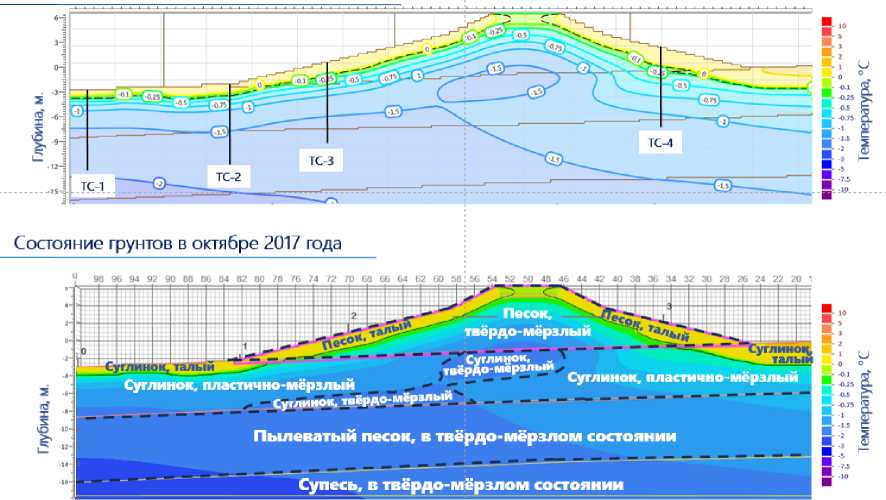

Температурное поле в октябре 2017 года

Рис. 5. Температурный разрез по оси термоскважин ТС1–ТС4 на ПК 14651+70 в октябре 2017 г.

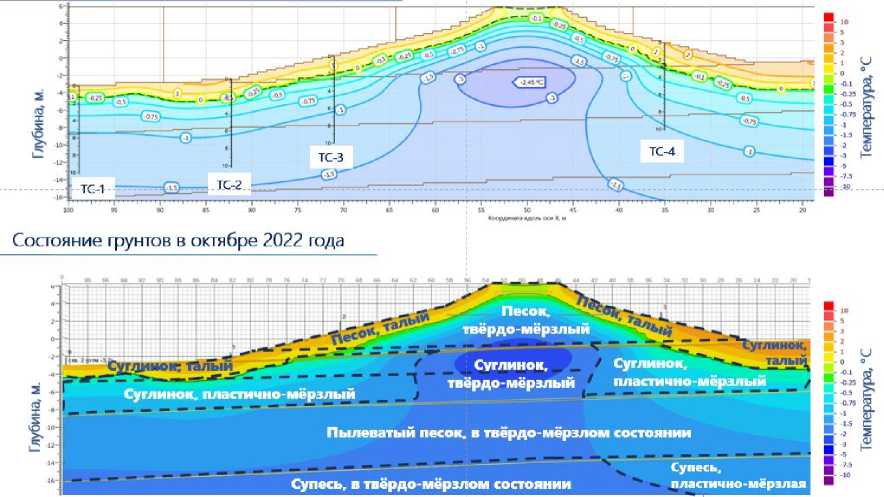

Температурное поле в октябре 2022 года

Рис. 6. Температурный разрез по оси термоскважин ТС-1–ТС-4 на ПК 14651+70 в октябре 2022 г.

в период максимальной оттайки (2) достигает в среднем 2 метров (см. рис. 8).

В 2022 году локальное мёрзлое ядро в центральной части насыпи - сформировано (1); ореол протаивания в период максимальной оттайки (2) достигает в среднем 3 метров (см. рис. 8).

Прогнозное моделирование в горизонте ближайших пяти лет (до 2027 года) показывает следующее (см. рис. 8):

-

• температурный режим и размер локального мёрзлого ядра в центральной части насыпи (1) уменьшился;

-

• ореол протаивания в период максимальной оттайки (2) достигает в среднем до 4 метров.

Результаты моделирования сравнивались с результатом инструментального замера температуры грунтов основания. В период с 2022 года по 2023 год температура в ТС-1 повышается от 0,09 до 0,31 °С

Рис. 7. Прогнозирование температурного поля и состояния грунтов основания на октябрь 2027 г.

Рис. 8. Динамика развития максимальной оттайки в период 2015–2027 гг: 1 – локальное мерзлое ядро;

2 – ореол протаивания в период максимальной оттайки на каждом метре глубины скважины и на 0,2 °С повышение средней температуры (с 3,0 до 9,0 м – без учета деятельного слоя). Максимальный рост температуры расположен на глубине 6 метров.

В период с 2015 года по 2023 год температура в ТС-1 повышается от 0,01 до 0,56 °С на каждом метре глубины скважины и на 0,4 °С повышение средней температуры (с 3,0 до 9,0 м – без учета деятельного слоя). Максимальный рост температуры расположен на глубине 9 метров.

Глубина нулевых годовых колебаний температуры в 2023 году расположена ниже забоя десятиметровой скважины.

В период с 2022 года по 2023 год температура в ТС-2 показывает отрицательную динамику. Происходит снижение температуры от 0,01 до 0,46 °С на каждом метре глубины скважины.

В период с 2015 года по 2023 год температура в ТС-2 повышается от 0,17 до 0,37 °С на каждом метре глубины скважины и на 0,3 °С повышение средней температуры (с 3,0 до 9,0 м – без учета деятельного слоя). Максимальный рост температуры расположен на глубине 8 метров.

Глубина нулевых годовых колебаний температуры в 2023 году составляет 6 метров.

В период с 2022 года по 2023 год температура в ТС-3 показывает отрицательную динамику. Происходит снижение температуры от 0,04 до 0,7 °С на каждом метре глубины скважины.

В период с 2015 года по 2023 год температура в ТС-3 повышается от 0,15 до 0,36 °С на каждом метре глубины скважины и на 0,3 °С – повышение средней температуры (с 3,0 до 9,0 м – без учета деятельного слоя). Максимальный рост температуры расположен на глубине 6 метров.

Глубина нулевых годовых колебаний температуры в 2023 году составляет 8 метров.

В период с 2022 года по 2023 год температура в ТС-4 показывает отрицательную динамику. Происходит снижение температуры от 0,01 до 0,81 °С на каждом метре глубины скважины.

В период с 2015 года по 2023 год температура в ТС-4 повышается от 0,01 до 0,98 °С на каждом метре глубины скважины и на 0,01 °С – повышение средней температуры (с 3,0 до 9,0 м – без учета деятельного слоя). Максимальный рост температуры расположен на глубине 2 метров.

Глубина нулевых годовых колебаний температуры в 2023 году составляет 9 метров.

Таким образом установлено формирование мерзлого ядра в основании насыпи земляного полотна, что является основной причиной солифлюкции земляного полотна. Кроме того, повышение температуры грунтов у подошвы насыпи свидетельствуют об образовании термокарста и таликовых зон, которые, в свою очередь, предрасположены к снегонакоплению с последующим обводнением и заболочиванием прилегающей территории.

Выводы

Инструментальными исследованиями установлено повышение температурного режима в период с 2015 по 2023 гг. не только деятельного слоя объекта, но и зоны нулевых колебаний температур многолетнемерзлых грунтов от 0,5 до 1,5 градуса.

Согласно трудам [5, 16], многослойное снегонакопление является достаточно хорошим теплоизолятором. Изменение высоты и плотности устойчивого снежного покрова относительно естественных значений запускает процессы изменений геокриологических условий.

В связи с масштабными изменениями климатических условий региона и накопленным опытом эксплуатации линейных сооружений на многолетнемерзлых грунтах для обеспечения надежной работы оснований и земляного полотна помимо температурных прогнозов на проблемных участках необходимо выполнять оценку напряженно-деформационного состояния грунтов геотехнической системы «основание – сооружение».

Список литературы Анализ причин деформаций земляного полотна железной дороги на многолетнемерзлых грунтах

- Горелик Я.Б., Земеров И.В. Влияние поверхностного обводнения на температурный режим мерзлых грунтов // Вестн. ТГУ. Физ.-мат. моделирование. Нефть, газ, энергетика. 2020. Т. 6, № 1 (21). С. 10-40.

- Алексеев, В.В. История Ямала. В 2 т. Екатеринбург: Баско, 2010.

- Черкасов А.М. Обоснование конструктивно-технологических решений по земляному полотну железных дорог на многолетнемерзлых основаниях: дис. ... канд. техн. наук. М.: МИИТ, 2009.

- Геокриология СССР. Западная Сибирь / В.Т. Трофимов, Ю.К. Васильчук, В.В. Баулин [и др.]; под ред. Э.Д. Ершова. М.: Недра, 1989. 453 с.

- Геокриологическое районирование Западно-Сибирской плиты / В.Т. Трофимов, Ю.Б. Баду, Ю.К. Васильчук и др. М.: Наука, 1987. 219 с.

- Войтенко А.С., Гришакина Е.А., Исаев В.С. и др. Значение изменения геокриологических условий для эксплуатации инфраструктуры и охраны окружающей среды (на примере участка детальных исследований в нижнем течении реки Воркуты) // Арктика: экология и экономика. 2017. № 2(26). С. 53-61.

- Haghi N.T., Hashemian L., Bayat A. Effects of seasonal variation on the load-bearing capacity of pavements composed of insulation layers. Transportation Research Record. 2016. No. 2579. P. 87-95.

- Hashemyan L., Bayat A. Three-year monitoring of the automated test road IRRF // In: Aguiar-Moya J., Vargas-Nordkbeck A., Leyva-Villacorta F., LoriaSalazar L. (eds.) The role of accelerated pavement testing in ensuring pavement stability. Springer, Cham. 2016. P. 829-843.

- Xu J., Niu F.-J., Niu Y.-H., Lin Z.-J., Xu Z.-Y. The design parameters of roadbed with insulation in seasonal frozen ground. Journal of Civil, Architectural and Environmental Engineering. No. 31(3). P. 83 -89.

- Edgar T., Potter C., Mathis R. Frost Heave Mitigation Using Polymer Injection and Frost Depth Prediction. Proceedings of the International Conference on Cold Regions Engineering. 2015. P. 416-427.

- Liu G., Zhang B. Experimental study on the thermal conductivity of light soil mixed with EPS particles. Fifth Asian Regional Conference on Geosynthetics: Geosynthetics for Sustainable Adaptation to Climate Change. 2012. P. 463-466.

- Исследование температурного режима земляного полотна автомобильной дороги Петропавловск-Камчатский - Мильково / В.В. Лопашук, А.В. Лопашук, В.Н. Ермолин, А.Е. Казаринов // Вестник Евразийской науки. 2021, № 2.

- Макаров А.С. Влияние поверхностных длительно стоящих вод на температурный режим грунтов земляного полотна и многолетнемерзлого основания: дис. ... канд. техн. наук. Тюмень, 2023.

- Ковенькин Д.А., Насников Д.Н., Чернецкая И.С. Применение программного комплекса Frost 3D Universal для проведения прогнозных расчетов земляного полотна // Современные технологии. Системный анализ. Моделирование. 2022. № 3 (75). С. 80-90.

- Королев В.А. Теоретическое грунтоведение и его задачи // Сергеевские чтения. Фундаментальные и прикладные вопросы современного грунтоведения. Вып. 23. Материалы годичной сессии Научного совета РАН по проблемам геоэкологии, инженерной геологии и гидрогеологии (31 марта - 1 апреля 2022 г.). М.: Изд-во «ГеоИнфо», 2022. С. 21-26.

- Жданова С.М. Инженерное мерзлотоведение: конспект лекций. Хабаровск: Изд-во ДВГУПС, 2004. С. 3.