Анализ причин и последствий возникновения неспецифической диареи новорожденных телят

Автор: Борченко Р.В., Киселева Р.Е., Кузьмичева Л.В.

Журнал: Инженерные технологии и системы @vestnik-mrsu

Рубрика: Биохимия и физиология человека и животных

Статья в выпуске: 4, 2007 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/14718921

IDR: 14718921

Текст статьи Анализ причин и последствий возникновения неспецифической диареи новорожденных телят

Одной из основных причин возникновения патологий, ведущих к снижению иммунной резистентности и развитию заболеваний молодняка при переходе к внеутробному развитию, является нарушение процесса становления и последующего согласованного взаимодействия физиологических систем, обеспечивающих поддержание адекватного метаболического статуса в организме в критические периоды его развития, к числу которых относится ранний постнатальный онтогенез.

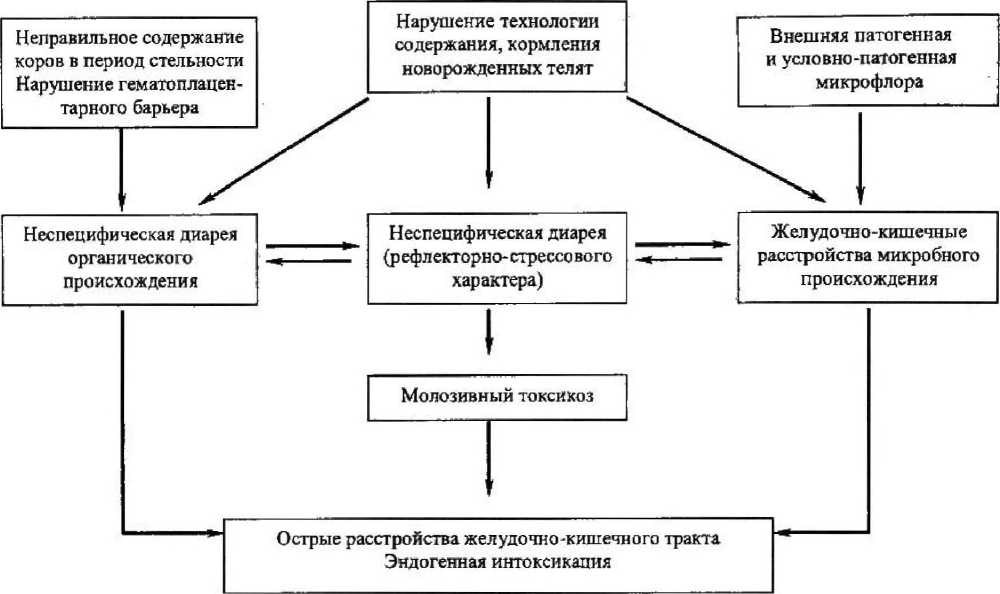

Острые желудочно-кишечные заболевания т^псгт п^гппл/'тп^иоии иа МНОГИХ ft>@DMSDCKHX хозяйствах Республики Мордовия и являются одной из основных причин их падежа. В период массовых зимне-весенних отелов с признаками диареи переболевает большинство новорожденных телят и, несмотря на проводимое лечение, 10 — 12 % больных животных погибают. Считается, что на заболеваемость телят влияют две основные группы этиологических факторов: антенатальные, возникающие при нарушении внутриутробного развития плода, и постнатальные, связанные с неблагоприятным воздействием на организм новорожденного [11; 20] (рис. I).

В литературе описаны многочисленные факторы тератогенного воздействия на плод скармливания коровам-матерям плесневелых кормов, некоторых видов растений (люпина, душистого горошка и др.); инфекционных болезней (лептоспироз, вирусная диарея и др.), гиповитаминозов, нитратов и нитритов, недостатка или избытка некоторых микро- и макроэлементов [20].

В стрессовых ситуациях организм стель-

ных животных, наряду с соматотропными и висцеромоторными защитными реакциями, включает мощную эндокринную систему, в которой при стрессе огромная роль принадлежит гормонам стероидной природы (кортизон, кортикостерон и др.), обеспечивающим мобилизацию энергетических сил организма для преодоления возникшего напряжения, Действуя через гематоплацентарную систему (при увеличении порозности плаценты), глюкокортикоиды усиливают обменные процессы ков. Рождение телят с Недоразвитыми надпочечниками ведет К развитию у них гипотонии и острых расстройств пищеварения.

Нарушение технологии содержания и кормления новорожденных животных создает благоприятный фон для активации условно патогенной и патогенной микрофлоры. Если на фоне предрасполагающих и способствующих факторов появляется благоприятная возможность для пассирования и накопления условно патогенных и патогенных микробов, то постепенно нарастает тяжесть заболевания и увеличивается количество больных животных.

Организм новорожденных телят (в отличие от взрослого) в силу анатомо-физиологических, биохимических и иммунологических особенностей отвечает своеобразной однотипичной реакцией на разные раздражители внешней среды (в том числе и на действие микроорганизмов). На ранних стадиях онто-

Рисунок /

Причины и следствия возникновения неспецифической диареи новорожденных телят (по собственным данным)

генеза организм не способен реагировать типичной воспалительной реакцией в ответ на антигенное воздействие: у него низкая способность к образованию антител и низкий индекс фагоцитоза. Экспериментальные исследования подтверждают неполноценность воспалительной реакции в раннем возрасте и ее недостаточность как средства самозащиты, в связи с чем быстрее развивается интоксикация (главным образом эндогенного происхождения), типичная для периода новорожден-ности.

Адаптация к неблагоприятным условиям среды — важнейшее свойство организма. Она реализуется через основные регуляторные системы: нервную, эндокринную и иммунную. В ответ на воздействие различных неблагоприятных факторов среды развиваются множественные неспецифические реакции как всего организма, так и отдельных систем. Одна из наиболее изученных общих неспецифических .реакций организма, определенная Г, Селье как стресс, является стереотипной эволюционно древней и генетически детерминированной адаптивной реакцией организма в ответ на воздействие необычных по силе, качеству или продолжительности действия раздражителей, угрожающих нарушением гомеостаза [9].

Весь синдром стресса, или «общий адаптационный синдром», протекает стадийно, характеризуется определенным комплексом изменений в нейроэндокринной системе и оказывает влияние на уровень неспецифической резистентности организма, его воспалительный потенциал и обмен веществ [21].

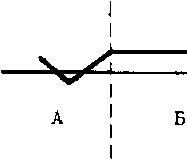

Стресс-реакция развивается в ответ на действие разных по качеству, но сильных раздражителей и состоит их следующих стадий (рис. 2):

Рисунок 2

Три стадии общего адаптационного синдрома [21]

А — реакция тревоги; Б — стадия сопротивления; В — стадия истощения

^^Нормальный уровень \сопротивления

! в

«Реакция тревоги», во время которой мобилизуются защитные силы организма. Для нее характерны активация симпатической нервной системы, выброс адреналина, увеличение частоты и силы сердечных сокращений, уменьшение кровоснабжения кожи и внутренних органов, интенсивное дыхание, гипергликемия, приостановка и расстройство пищеварения как несущественного для данного критического момента, усиленное потоотделение, увеличение мышечного тонуса, общей настороженности организма, стимуляция секреции кортикотропина в гипофизе, приводящая к повышению секреции глюкокортикоидов коры надпочечников.

В фазу тревоги происходит активация симпатоадреналовой системы, что влечет за собой снижение секреции оксинтных клеток и приводит к уменьшению концентрации либо полному отсутствию соляной кислоты в желудочном (сычужном) соке [11 — 13]. В результате нарушений желудочного пищеварения в кишечник попадает молозиво, не прошедшее «первичной обработки» сычужным соком, что создает условия для возникновения дисбактериоза в пищеварительном тракте.

Установлено, что последствия заболеваний диспепсией в средней и особенно тяжелой форме наблюдаются в течение всей жизни животного: на 15 — 18 % уменьшается мо-

ГТ <*1 1 Г Г Т Л 1-1 г-1 Г\О ГГ 1 ffrTITinrT АП*ТЧ х^т ти vrr о пт- пчт ППТТОТО Т,"Г\ГХ ЛУППйТ! ЫриДУ.М ПСЛО"^! D, ДППЛХСС-ЮЛ VlWWLCt JXV^ мов, ухудшаются воспроизводительные способности [8]. Причиной массовых диарей у телят высокопродуктивных пород скота может являться дисфункция сычужного пищеварения — снижение секреции (обусловлено стресс-факторами) и интенсивная эвакуация непереваренного содержимого в дуоденум. Далее следует повышение миоэлектрической активности тонкого кишечника и, как следствие, диарея незаразной этиологии Это подтверждает гипотезу интегрированного действия стресс-факторов на моторную и секреторную деятельность разных отделов пищеварительного тракта [12].

«Стадия сопротивления, или устойчивости». Данная стадия наблюдается в том случае, если продолжающееся влияние стрессора соизмеримо с адаптацией. Признаки, характерные для реакции тревоги, уже исчезают, устойчивость организма к вредным воздействиям повышена. Происходит нормализация деятельности желез внутренней секреции и тимико-лимфатической системы, а иногда даже повышение функциональной активности желез, угнетенных в первую стадию реакции. Увеличивается общий объем крови, сохраняется гипергликемия и повышенный уровень ЖК («альтернативное топливо»), иммунная система и воспалительные реакции сильно подавлены.

«Стадия истощения» — наступает при достаточно интенсивном и длительном действии стрессора. Сильное или длительное напряжение приводит к повторному угнетению защитных сил организма. Наблюдается снижение ниже начального уровня сопротивляемости организма, гипертрофия и патология в коре надпочечников, хроническое воспаление, выпадение функций отдельных органов или систем, истощение активности системы антиоксидантной защиты, гипотония, гипогликемия, острые расстройства желудочно-кишечного тракта.

Хотя понятие стресса (общего адаптационного синдрома, по Селье) первоначально рассматривалось как комплекс физиологических или патологических реакций мобилизации на уровне целого организма, обеспечивающих поддержание его гомеостаза в меняющихся условиях окружающей среды, оно вполне применимо и к единичным клеткам, и к крупным ^TJ/XKfn naWTIOTlf Г1 ■ Q- Л " Q 1 1 ПпЫ ТЮГГХМ rx^l -l Ц'Т1Т> СГ иГДУЩУ^Д-Л'к У |*»ШП [1 , Vt Д ^ ^ 1 J' A ^ 1 U14 р* Ч-НИЦПП на действие раздражителей, к которым относятся и эндотоксины мембранотропного действия, является неспецифической. В начальный период действия неблагоприятных факторов изменения метаболизма в основном сходны с физиологическим возбуждением [4]. При усилении неблагоприятного фактора изменения обмена направлены в наиболее выгодную для данных условий сторону: часть метаболических реакций блокируется, одновременно включается ряд процессов, не функционирующих или слабо функционирующих в норме (например, аэробный гликолиз, синтез белков стресса). Этот защитный комплекс, направленный на сохранение жизненно важных центров, и есть неспецифический адаптационный синдром [2; 6; 7; 14 — 18].

Процессы структурно-функциональной перестройки биомолекул осуществляются как в условиях нормального функционирования, так и при воздействии неблагоприятных факто-

■ ров, В связи с этим явление адаптации рассматривается как единый процесс, осуществляющийся на всем протяжении «жизни биомолекулы».

На основании многолетних биохимических и морфологических исследований мы пришли к выводу, что наиболее общим и, вероятно, пусковым звеном в развитии эндотоксикоза при различных заболеваниях является деструкция клеточных мембран, связанная с нерегулируемым, каскадно-потенциируемым системным протеолизом, инициирующим в условиях экстремальных воздействий характерные для данных заболеваний патобио-химические закономерности [2; 6; 7; 14 — 16].

Гиперреактивность, протеолиз, активируя прооксидантную ферментную систему, обусловливают каскадное усиление перекисного окисления липидов (ПОЛ). Показано, что уровень неадекватного протеолиза, избыточной интенсивности ПОЛ и содержание молекул средней массы (МСМ) в крови связаны прямой пропорциональной зависимостью и определяют степень тяжести клинического течения заболевания [2].

Синдром эндогенной интоксикации (ЭИ), возникающий под влиянием различных альтерирующих факторов, относится к числу наиболее распространенных и наблюдается при самых разнообразных патологических состояниях. Его проявления, несмотря на различную этиологию, имеют общие патогенетические механизмы.

Анализируя собственные результаты, можно отметить, что проблема возникновения и развития эндогенной интоксикации занимает одну из ведущих позиций в структуре исследований критических состояний. Однако такие исследования крайне малочисленны, и лишь в последнее время термин «эндогенная интоксикация» начинает проникать из лабораторий в ветеринарную клинику. Неясными остаются вопросы запуска механизма эндотоксикоза и его роли в развитии стресс-реак-ции. Практически малоизученным остается j влияние ЭИ на уровень циркулирующих им] мунных комплексов (ЦИК), а также на способность организма к компенсаторной детоксикации с помощью эндогенного альбумина в критической фазе заболевания.

Наиболее серьезные нарушения ЭИ наблюдаются в показателях белкового обмена, что связано с угнетением белково-образовательной функции печени, усиленным катаболизмом белков в тканях, нарушением функций пищеварительного тракта [23; 24]. Важным звеном в патогенезе синдрома ЭИ является альбумин — белок, выполняющий пластические и транспортные функции. Снижение содержания этого белка является важнейшим прогностическим признаком интоксикации и выживаемости [2; 5] При тяжелом эндотоксикозе в организме создаются условия для образования форм альбумина с измененными физико-химическими характеристиками, «перегруженного» лигандами, что препятствует обмену между тканями и сосудистым руслом транспорту токсинов к органам детоксикации-биотрансформации.

Впервые мы попытались создать схему нарушения связывающей способности транспортного белка — сывороточного альбумина —- под влиянием продуктов эндогенной интоксикации организма телят, отягощенной неспецифической диареей.

В последние годы все большее внимание исследователей привлекают процессы свободнорадикального окисления, обеспечивающие в норме функцию обновления и структурной модификации клеточных мембран, синтеза комплекса комплементарных белков, проявление биоцидной функции активированных фагоцитов и т. д. [5; 19].

Однако избыточность этих процессов, вызываемая активными формами кислорода, может являться одним из неспецифических патогенетических звеньев развития ряда заболеваний и пограничных состояний, изменяющих структурную целостность и проницаемость клеточных мембран, вызывающих окислительную деструкцию белковых, липидных и углеводных компонентов клеток. Это приводит к нарушениям на разных структурно-функциональных уровнях (23; 24].

Важная роль в данный период принадлежит физиологической системе антиоксидантной защиты, функциональная недостаточность которой на ранней стадии адаптации новорожденного к новым условиям существования может привести к возникновению дисбаланса в течении процессов образования и утилизации активных форм кислорода и существенному нарушению адекватного протекания эволюционно детерминированных за- щитных и приспособительных реакций, что в дальнейшем может вызвать более серьезное нарушение метаболизма (24]. Подобного рода отклонения в организме могут сопровождаться сдвигом существующего в нормальных условиях жизнедеятельности про- и антиоксидантного равновесия, которое является важнейшим механизмом окислительного гомеостаза, в сторону окислительного стресса [15].

Сдвиги в системе оксидант — антиоксидант в сторону усиления генерации кислородных метаболитов и, как следствие, развитие свободнорадикальных патологий могут возникать при недостатке в организме биологически активных веществ и микроэлементов в критические периоды развития. В этом отношении важно в начальный период развития новорожденных животных своевременно компенсировать недостаток тех или иных биологически активных веществ я микроэлементов, необходимых для полноценного функционирования антиоксидантной системы [19].

Результаты исследований показали, что при диарее у телят происходят усиление процессов свободнорадикального окисления (СРО), что дестабилизирует липиды и белки сыворотки крови: уровень СРО возрастает, антиоксидантная защита снижается (Р < 0,05). Дисбаланс в системе ПОЛ — антиоксидант wirrvfi ггсг^тг ст г- пп1"тпм тзытча wpuurrTLi rbvTJV-циональных нарушений желудочно-кишечного тракта.

Протеолиз, перекисное повреждение белков и нуклеопротеидов приводит к повышению в кровяном русле биологически активных среднемолекулярных пептидов.

Усиление образования липоперекисей приводит к сложным окислительным модификациям в структуре сывороточных белков (альбумина), их агрегации, фрагментации с распадом на более низкомолекулярные компоненты. Высокий уровень глюкозы, характерный для фазы тревоги, приводит к повышению в кровеносном русле гликилированных форм альбумина (фруктозамина). Окислительное повреждение и гликозилирование сывороточного альбумина приводят к снижению его функциональной нагруженности и, как следствие, к отягощению синдрома эндогенной интоксикации.

В области иммунологии одной из концептуальных проблем является изучение биохимических процессов, контролирующих состояние иммунной системы и патогенетических механизмов развития феномена иммунологической недостаточности. На сегодняшний момент известны многие этиологические факторы, лежащие в основе возникновения вторичных иммунодефицитов. В частности, иммуносупрессивный эффект наблюдается при действии кортикостероидов и прогестерона в высоких концентрациях вследствие инволюции органов тимико-лимфатической системы, при эндоинтоксикации, нефропатологии, бластоматозных поражениях, воздействии им-мунотоксических лекарственных препаратов, различных иммунотропных факторов инфекционной и неинфекционной природы.

Одним из возможных механизмов, лимитирующих иммунный ответ, также может являться интенсификация процесса свободнорадикального окисления [10].

Показателями нарушения иммунного гомеостаза, а именно его гуморального звена, по праву можно считать ЦИК, содержание которых обусловлено тяжестью патологического процесса. В зависимости от стадии воспалительного процесса отмечается четкая картина подъема и спада уровней ЦИК, т. е. их взаимосвязь с клиническим течением заболевания: в первой стадии заболевания наблюдается нормальное значение ЦИК; в третьей («развернутая стадия») — подъем до максимального значения уровня ЦИК; в четвертой (выздоровление или ремиссия) —■ снижение до нормативных показателей. При хроническом течении или обострении заболевания после ремиссии возможно развитие пятой стадии, во время которой наблюдается стойкое повышение уровня ЦИК.

Таким образом, посредством развития окислительного стресса, накопления в кровяном русле липоперекисей, активных форм кислорода, продуктов окислительного повреждения белков и нуклеопротеидов, молекул средней массы и циркулирующих иммунных комплексов усиливается синдром эндогенной интоксикации. Развитие патологических нарушений при интоксикации будет зависеть от баланса двух противоположно направленных процессов; скорости образования и выхода в кровь эндотоксинов, с одной стороны, и элими- нации (детоксикации) этих веществ, осуществляемой защитными системами организма — с другой. Сывороточный альбумин выступает как основной элемент элиминации низкомолекулярных токсинов из крови, так как обладает уникальной способностью к связыванию большого числа лигандов различной структуры (рис. 3),

Дня нормальных взаимоотношений между матерью и плодом первостепенное значение имеет функциональное состояние гематопла-центарного барьера, обеспечивающего внутриутробное дыхание, обмен, гормональный статус и иммунную защиту плода. Интенсивность метаболизма в плаценте напрямую влияет на пластический и энергетический обмен плода, обусловливая его развитие. Активация СРО и накопление гидроперекисей в клеточной мембране изменяют физические свойства ее фосфолипидных компонентов, результатом чего является образование гидрофильных пор и увеличение ее проницаемости. Благодаря этому процессу происходит увеличение проницаемости гистогематических барьеров организма и деление клеток. При длительной активации СРО этот же механизм приводит к снижению активности мембраносвязанных ферментов из-за повышения вязкости липидной фазы, уменьшению эластичности и механической прочности мембранного матрикса, а в дальнейшем и к его деградации. Наиболее опасны конечные продукты СРО липидов (альдегиды, кетоны), так как они инициируют процесс необратимой радикальной полимеризации клеточных биосубстратов [5].

Установлено, что проницаемость гистогематических барьеров организма меняется в зависимости от интенсивности перекисного окисления липидов, что играет немаловажную роль в процессах ауторегуляции [22].

В настоящее время для профилактики и лечения желудочно-кишечных заболеваний телят применяют достаточно эффективные лечебные схемы с использованием лекарственных средств.

Рисунок 3

Потологические механизмы действия эндотоксинов на молекулу сывороточного альбумина

Список литературы Анализ причин и последствий возникновения неспецифической диареи новорожденных телят

- Александров В. Я. Реактивность клетки и белки/В. Я. Александров. Л.: Наука, 1985. 317 с.

- Альбумин сыворотки крови при загрязнении окружающей среды и инфекционных заболеваниях/Р. Е. Киселева, Н. В. Альба, Л. В. Кузьмичева, Д. Л. Альба/./Альбумин сыворотки крови в клинической медицине. М., 1998. Кн. 2. С. 382 -385.

- Барабой В. А. Механизмы стресса и перекисное окисление липидов/В. А. Барабой//Успехи современной биологии. 1991. Т. 3, вып. 6. С. 923 -931.

- Браун А. Д. Неспецифический адаптационный синдром клеточной системы/А. Д. Браун, Т. П. Моженок. Л.: Наука, 1987. 231 с.

- Владимиров Ю. А. Перекисное окисление липидов в биологических мембранах/Ю. А. Владимиров, А. И. Арчаков. М.: Наука, 1972. 252 с.

- Влияние факторов окружающей среды на некоторые детоксикационные системы крови детей и взрослых/Р. Е. Киселева, Л. В. Кузьмичева, Н. В. Альба //Экологические проблемы и пути их решения в зоне Среднего Поволжья: материалы Всерос. науч. конф. Саранск, 1999. С. 153 -154.

- Влияние факторов окружающей среды на состояние здоровья детей и подростков/Р. Е. Киселева, Н. В. Альба, Л. В. Кузьмичева //Экологические проблемы и пути их решения в зоне Среднего Поволжья: материалы Всерос. науч. конф. Саранск, 1999. С. 154 -155.

- Горбунов Н. Н. Выращивание телят в индивидуальных домиках на открытой площадке/Н. Н. Горбунов//Молочное и мясное скотоводство. 1997. № 1. С. 4 -6. I

- Давтян Т. К. О взаимоотношении иммунного и адаптивного ответов-/Т. К. Давтян, Л. А. Аванесян//Успехи современной биологии. 2001. Т. 121, № 3. С. 275 -286.

- Жаркой Б. Л. Влияние активных форм кислорода на функциональную активность компонентов иммунной системы / Б. Л. Жаркой, М. И. Рецкий // Свободные радикалы, антиоксиданты и здоровье животных. Материалы Международной научно-практической конференции. Воронеж: ВГУ, 2004. С. 40 - 44. И. Жирков И. Н. Нитроксергическая регуляция пищеварения / И. Н. Жирков // Сельскохозяйственная биология. 1999. № 2. С. 25 - 37.

- Жирков И. Н. Применение антибиотикоустойчивого пробиотика «РАС» для коррекции дисбакте-риозов у новорожденных телят/И. Н. Жирков, И. Н. Братухин//Ветеринария. 1.999. № 4. С. 40-42.

- Жирков И. Н. Устранение массовых диспепсий новорожденных телят ацетатом натрия/И. Н. Жирков//Сельскохозяйственная биология. 2001. № 6. С. 94 -96.

- Изменение иммунной системы человека при интоксикации и роль лазеротерапии в реабилитации/Р. Е. Киселева, Н. В. Альба, Д. Л. Альба, //Материалы 4-го Международного конгресса ф по иммунореабилитации в медицине. Израиль, 2000. С. 125.

- Киселева Р. Е. Адаптационные возможности иммунокомпетентных клеток/Р. Е. Киселева, Л. В. Кузьмичева. Саранск, 2004. 180 с.

- Киселева Р. Е. Влияние эндотоксинов на иммунный статус больных бронхиальной астмой/Р. Е. Киселева, Л. В. Кузьмичева, В. И. Штырова//Астма. 2001. Т. 2, № 1. С. 65.

- Малышев В. В. Взаимосвязь между воспалением и стресс-реакцией/В. В. Малышев, Л. С. Васильева, В. В. Кузьменко//Бюллетень экспериментальной биологии и медицины. 1993. № 10. С. 349 -350.

- Пузыре в А. А. Адаптация организма к действию экологических факторов на клеточном и субклеточном уровнях/А. А. Пузырев, В. Ф. Иванова, В. Г. Маймулов//Морфология. 1997. № 112. Т. 4. С. 23 -28. I

- Рецкий М. И. Перекисное окисление липидов и система антиоксидантной защиты у телят при бронхопневмонии/М. И. Рецкий//Итоги и перспективы научных исследований по проблемам патологии животных и разработке средств и методов терапии и профилактики. Воронеж, 1995. С. 161 -162. I

- Рецкий М. И. Система антиоксидантной защиты у животных при стрессе и его фармакологической регуляции: автореф. дис.. д-ра биол. наук/М. И. Рецкий. Воронеж, 1997. 51 с.

- Селье Г. На уровне целого организма/Г. Селье. М.: Наука, 1972. 121 с.

- Цыганский Р. А. Влияние интенсивности свободнорадикальных процессов в организме беременных коров на резистентность потомства/Р. А. Цыганский//Свободные радикалы, антиоксидан-ты и здоровье животных. Материалы Международной научно-практической конференции. Воронеж: ВГУ, 2004. С. 290 -295.

- Modifications of proteins by polyunsaturated fatty acid peroxidation products/H. F. Refsgaard, L. Tsai, E. R. Stadtman//PNAS. 2000. V. 97, № 2. P. 611 -616.

- Stadtman R. E. Protein oxidation/R. E. Stadtman, R. L. Levine//Ann. NY Acad. Scien. 2000. V. 899, № 1. P. 191 -208.