Анализ применения чрескостного остеосинтеза в лечении больных с диабетической остеоартропатией, осложненной хроническим остеомиелитом

Автор: Судницын А.С., Клюшин Н.М., Ступина Т.А., Дьячкова Г.В.

Журнал: Гений ортопедии @geniy-ortopedii

Рубрика: Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 4 т.29, 2023 года.

Бесплатный доступ

Актуальность. Диабетическая нейроостеоартропатия (ДНОАП), осложненная хроническим остеомиелитом (ХО), - одно из частых осложнений (до 7,5 %) у больных сахарным диабетом. Неадекватное лечение таких больных приводит к ампутации сегмента, а в отдельных случаях - и к летальному исходу. Применение метода чрескостного остеосинтеза является единственным альтернативным способом в борьбе за сохранение конечности.Цель. На основе рентгеноморфологических критериев оценки качества кости определить оптимальную компоновку аппарата внешней фиксации (АВФ), обеспечивающую благоприятные условия для восстановления опороспособности конечности при лечении больных с ДНОАП, осложненной гнойно-воспалительным процессом.Материалы и методы. Проведен анализ рентгенограмм и клинического течения репаративного процесса у 49 больных (средний возраст 55,5 ± 9,4 года) с ДНОАП, осложненной хроническим остеомиелитом. По типу компоновки аппарата Илизарова выделены 2 группы: спицевая компоновка - СК (25 больных); гибридная - ГК (24 больных). Полученные в формате Jpeg рентгенограммы анализировали с использованием специализированного программного обеспечения «Hi-scene». Плотность костей стопы изучена методом МСКТ.Результаты. При сравнении показателей оптической плотности кости в обеих группах исследования отмечено статистически не значимое увеличение в послеоперационном периоде Od пяточной кости на 25 % после лечения у больных из группы ГК, а в группе СК на 43 % - дистального отдела большеберцовой кости. Одновременно с этим мы отмечали статистически значимое увеличение показателей Od большеберцовой кости в послеоперационном периоде у больных из группы ГК и в теле пяточной кости у пациентов из группы СК. На МСКТ установлено, что плотность пяточной кости до лечения у больных ДНОАП в области пяточного бугра составляла 194,37 ± 49,05 HU, в области тела - 205,47 ± 38,36 HU, в области дистального отдела большеберцовой кости 280,00 ± 40,30 HU. При анализе результатов остеосинтеза костей пораженного сегмента процент удовлетворительных исходов после демонтажа аппарата у пациентов из группы ГК был значительно выше, чем в группе СК (56 %), и составлял 75 %.Обсуждение. Выраженный остеопороз костей голени и стопы зачастую характерен для больных сахарным диабетом, осложнённым ДНОАП и хроническим остеомиелитом. Возможный арсенал методов лечения, позволяющих решить задачи стойкого купирования остеомиелитического процесса и восстановления опороспособности конечности у таких больных, резко ограничен. Оптимальный выбор компоновки аппарата Илизарова радикально влияет на исход лечения больных с данной патологией.Заключение. Проведенное нами на основе рентгеноморфологических критериев оценки качества кости исследование показало снижение оптической и денситометрической плотности костей у больных, страдающих ДНОАП, осложненной хроническим остеомиелитом, в сравнении с нормой. Применение «спицевых» компоновок аппарата не обеспечивает достаточных условий для решения поставленных хирургических задач у данной категории больных. Внедрение в систему аппарата стержней-шурупов обеспечивает необходимые сроки фиксации с возможностью функциональной нагрузки на оперированный сегмент у больных в послеоперационном периоде.

Диабетическая нейроостеоартропатия, хронический остеомиелит, оптическая плотность кости, остеопороз, аппарат внешней фиксации, метод илизарова

Короткий адрес: https://sciup.org/142239039

IDR: 142239039 | УДК: [616.379-008.64:617.586-007.248-06:616-002.2]-001.5-089.227 | DOI: 10.18019/1028-4427-2023-29-4-388-394

Текст научной статьи Анализ применения чрескостного остеосинтеза в лечении больных с диабетической остеоартропатией, осложненной хроническим остеомиелитом

Одним из частых и тяжелых осложнений, встречающихся в 7,5 % среди всех больных, страдающих сахарным диабетом, является диабетическая нейроостеоартропатия (ДНОАП) Шарко [1, 2, 3]. ДНОАП характеризуется зачастую многокомпонентной деформацией стопы, нередко сопровождающейся хроническими раневым и присоединившимися гнойно-воспалительным процессами [4, 5, 6].

В настоящее время существуют две концепции лечения (консервативная и оперативная) больных с ДНОАП, при выборе которых руководствуются клинико-рентгенологической классификацией Chantelau [2, 3, 6-8]. Так, в остром периоде (активная стадия), согласно классификации Chantelau, применяют консервативный способ лечения с использованием иммобилизации конечности циркулярной повязкой системы Total Contact Cast [3, 7, 8, 9]. Фиксация конечности осуществляется до полной перестройки кости (хроническая стадия). После этого фиксатор удаляется и больному рекомендуется ношение специальной ортопедической обуви [3, 7].

Однако, когда ДНОАП осложняется развитием гнойно-воспалительного процесса, применение циркулярных повязок становится невозможным. При этом отсутствие адекватного лечения таких больных приводит к ампутации сегмента, а в отдельных случаях (15-25 %) – и к летальному исходу [1, 10].

В этих условиях применение метода чрескостного остеосинтеза является одним из альтернативных способов в борьбе за сохранение конечности [2]. Однако, вследствие уже имеющегося остеопороза, применение аппарата внешней фиксации может осложниться развитием нестабильности системы. По этой причине, во избежание развития гнойно-септических осложнений и/или разрушения кости в точках прохождения спиц приходится преждевременно, не добившись консолидации костей, выполнять демонтаж АВФ [11].

К дополнительным причинам развития нестабильности аппарата следует отнести ряд факторов: неадекватность нагрузки на оперированную конечность вследствие ослабленной болевой и тактильной чувствительности; недостаточную прочность конструкции аппарата, неучтенные особенности биомеханики конечности [2]. В этих условиях изучение качества кости является важнейшей задачей, поскольку лежит в основе выбора метода лечения и профилактических мероприятий [4, 5, 12, 13].

Цель – на основе рентгеноморфологических критериев оценки качества кости определить оптимальную компоновку аппарата внешней фиксации (АВФ), обеспечивающую благоприятные условия для восстановления опороспособности конечности при лечении больных с ДНОАП, осложненной гнойно-воспалительным процессом.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Одноцентровое ретроспективное исследование. Уровень доказательности – IV. Данные рентгенографии, МСКТ до лечения, рентгенографии и клинического течения репаративного процесса до и после операции изучены у 49 больных с ДНОАП, осложненной хроническим остеомиелитом, прошедших лечение в Клинике гнойной остеологии (КГО) в период с 2017 по 2020 г. Средний возраст больных составил 55,5 ± 9,4 года. Все больные страдали ожирением, ИМТ 31,2 ± 5,6. Стаж заболевания сахарным диабетом составил 9,5 ± 6,5 лет. Средние показатели целевого гликированного гемоглобина (HbA1c) на момент обращения в Клинику были равны 7,22 ± 1,8 %. Пероральные сахароснижающие препараты в качестве базисной терапии сахарного диабета получали только 5 (10,2 %) человек (показатель гликированного гемоглобина 6,7 ± 0,6 %). Большая часть пациентов (44 – 89,8 %) находилась на заместительной инсулинотерапии (показатель гликированного гемоглобина 7,3 ± 1,8 %).

Всем больным после проведенного необходимого комплекса диагностики в предоперационном периоде проведено хирургическое вмешательство, направленное на санацию остеомиелитического очага, стабили- зацию пораженного участка стопы и остеосинтез сегмента по Илизарову.

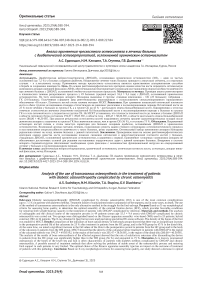

Рентгенография . Для определения степени деструктивных изменений и плотности кости выполняли рентгенографию стопы и голени в прямой, боковой, прямой подошвенной (плантарной) и аксиальной проекциях, в условиях нагрузки и без неё. Исследования выполняли при поступлении в клинику, на 7-10 день, а также ежемесячно в послеоперационном периоде и после окончания фиксации в аппарате. При выполнении рентгенографических исследований использовались аппараты RADIOTEX, регистрационное удостоверение ФС №2006/527; RAYMAT ASI, регистрационное удостоверение МЗ-ФС № 2006/2099, CLINOMAT, регистрационное удостоверение МЗ–ФС №2006/559. Полученные в формате Jpeg рентгенограммы анализировали с использованием специализированного программного обеспечения «Hi-scene», предназначенного для чтения и компьютерной обработки цифровых результатов рентгенологического исследования [14]. Исследование оптической плотности проводили у всех больных до и после лечения на заранее определенных участках дистального метафиза б/берцовой и тела пяточной кости (рис. 1).

Рис. 1. Расположение анализируемых участков плотности кости (выделено красными квадратами)

Для анализа оптической плотности (ОП) кости на рентгенографическом изображении в симметричных точках пяточной и дистального метафиза большеберцовой костей выбирали одинаковые по площади участки изображения, на которых выполнялось построение гистограммы распределения с цветовым контрастированием степени минерализации. При этом полученные количественные данные (медиана, среднее значение дисперсии и яркости изображения) с выделенных фрагментов, для непосредственного расчёта оптической плотности, заносили в базу данных, созданную в редакторе Microsoft Excel 2010. Дальнейшие расчеты производили с помощью того же редактора по формуле 1 [14].

Измерение оптической плотности (OD) кости проводилось в условных единицах (i) по формуле 1:

OD^lg^W

‘о где ODi – оптическая плотность i-го элемента изображения; Ii – интенсивность i-го элемента изображения; Im – средняя интенсивность тени мягких тканей; I0 – средняя интенсивность фона.

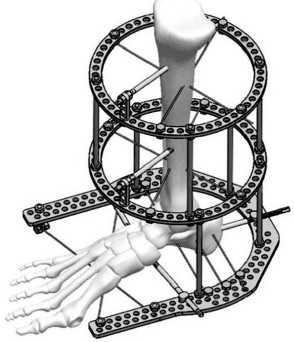

МСКТ . Исследования выполняли на компьютерном томографе «GE Lihgt Speed VCT». МСКТ проводили с использованием специального алгоритма реконструкции «BONE». Обработку аксиальных срезов проводили в режиме мультипланарной реконструкции (MPR) в ко-рональной и сагиттальной плоскостях. Использовали VRT-реконструкции. Измерения при исследовании данных МСКТ производили при помощи программы «RadiAnt DICOM Viewer». До лечения измеряли общую и локальную плотность (единицы Хаунсфилда (HU) костей стопы с построением гистограмм. Изучали также архитектонику пяточной, таранной, ладьевидной, кубовидных костей, дистального отдела большеберцовой кости (рис. 2).

Методы лечения

По типу примененной компоновки аппарата все больные были разделены на 2 группы: 1 – спицевая компоновка (СК); 2 – гибридная компоновка (ГК).

В группу СК вошли 25 пациентов в возрасте 55,6 ± 9,23 года с ИМТ 30,99 ± 5,23. Уровень гликемии HbA1c у больных в указанной группе на момент обращения в Клинику в среднем составил 7,42 ± 1,57 %. Остеосинтез у пациентов данной группы выполнялся по традиционной схеме компоновки аппарата на голени и стопе, с использованием транскортикально проведенных спиц и закрепленных в натянутом состоянии в двух кольцевых на голени и 2-х полукольцевых либо единой U-образной опорах на стопе.

Рис. 2. МСКТ стоп больных ДНОАП. MPR в сагиттальной плоскости, определение плотности пяточной, таранной, большеберцовой, плюсневой костей (а), VRT-реконструкция (б)

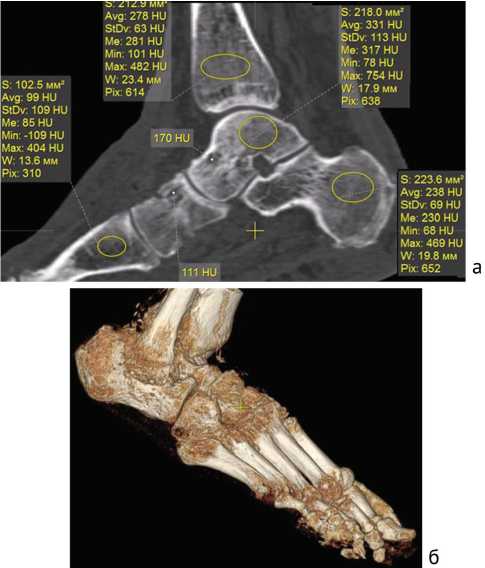

В группу ГК были включены 24 больных в возрасте 55,7 ± 7,57 года, с ИМТ 33 ± 4,8 и уровнем HbA1c 7,35 ± 1,18 %. Отличительной особенностью компоновки в данной группе являлось внедрение в систему АВФ стержней-шурупов в качестве дополнительных транскортикальных фиксирующих элементов (рис. 3).

Рис. 3. Пример компоновки аппарата для остеосинтеза голени и стопы с использованием стержней-шурупов при поражении голеностопного сустава

В качестве группы сравнения проведен анализ рентгенограмм стопы 20 человек в возрасте 53 ± 77,9 года с ИМТ 28,6 ± 73,22 без сопутствующего диагноза «сахарный диабет» и ортопедической патологии стопы и голеностопного сустава, обратившихся в КГО с жалобами на наличие гнойно-воспалительного процесса в костях верхней конечности.

Статистическую обработку проводили в электронных таблицах Microsoft Excel с использованием программы Attestat (версия 9.3.1, автор И.П. Гайдышев, Сертификат Роспатента № 2002611109). Количественные данные представлены в виде медиан и квартилей (ME [Q1; Q3]), для выборок, где нормальность распределения была отклонена. В случаях с нормальным распределением количественные данные представлены в виде М ± σ, где М – средняя, σ – среднеквадратичное отклонение. Достоверность различий определяли критерием Манна-Уитни с принятием уровня значимости р < 0,05.

Все исследования проведены в соответствии этическим стандартом Хельсинкской декларации

Всемирной медицинской ассоциации «Этические принципы проведения научных медицинских исследований с участием человека» с поправками 2000 г. и «Правилами клинической практики в Российской Федерации», утвержденными Приказом Минздрава РФ от 19.06.2003 г. № 266. Пациенты подписали информированное согласие на публикацию данных, полученных в результате исследований, без идентификации личностей.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Лечение всех больных с ДНОАП предполагало выполнение оперативного вмешательства, направленного на санацию остеомиелитического процесса, и остеосинтез АВФ пораженной стопы со стабилизацией сегмента до полной консолидации на стыке костей, подтвержденной рентгенологически.

Однако в позднем послеоперационном периоде отмечалась развивающаяся нестабильность аппарата внешней фиксации в области проведенных фиксирующих элементов (спиц, стержней-шурупов). Рентгенологически это характеризовалось резорбцией кости вокруг транскортикально установленных спиц и/или стержней-шурупов (рис. 4).

Рис. 4. Рентгенограмма большеберцовой кости больного в боковой проекции с резорбтивными изменениями в области транскортикально установленных фиксирующих элементов (спицы, стержни-шурупы) аппарата внешней фиксации

Резорбтивные изменения костей в области чрескост-но установленных фиксирующих элементов (спиц, стержней-шурупов) аппарата отмечены у всех больных с ДНОАП, получавших лечение по методу чрескостно-го остеосинтеза в нашей клинике. Следует отметить, что в зависимости от примененного типа компоновки аппарата, подобные изменения костей мы наблюдали в разные временные интервалы послеоперационного периода (табл. 1).

По этой причине, с целью избежать либо купировать гнойно-воспалительные явления, в отдельных случаях, не достигнув консолидации на стыке костей оперированной стопы, аппарат демонтировали.

Так, в период до 2-х месяцев по причине развившейся нестабильности был произведен демонтаж аппарата у 48 % больных, вошедших в группу СК и в 20,5 % случаев в группе ГК. При этом средние сроки фиксации в аппарате у больных группы СК составляли 59 ± 11 дней и 60 ± 12 дней – в группе ГК. В послеоперационном периоде от 2 до 4 месяцев АВФ демонтирован у 32 % больных из группы СК (99 ± 17 дней) и у 37,5 % пациентов группы ГК на 107 ± 14 сутки. В отдаленном послеоперационном периоде (более 4 месяцев) у 20 % больных из группы СК демонтировали АВФ в среднем спустя 181 ± 37 дней и у 42 % пациентов из группы ГК в среднем через 186 ± 36 суток.

Консолидацию на стыке костей оперированного сегмента в зоне оперативного вмешательства удалось достичь у 56 % пациентов из группы СК и в 75 % случаев в группе ГК (табл. 2). Следует отметить, что случаи достигнутого сращения костей фиксировались вне зависимости от временного интервала в послеоперационном периоде.

Таблица 1

Сроки фиксации в аппарате в послеоперационном периоде у больных с ДНОАП

|

Группа больных |

Распределение больных по срокам фиксации в аппарате |

||||||||

|

до 2 месяцев |

от 2 до 4 месяцев |

более 4 месяцев |

|||||||

|

n |

фиксация, дни (±) |

n |

фиксация, дни (±) |

n |

фиксация, дни (±) |

||||

|

абс. |

% |

абс. |

% |

абс. |

% |

||||

|

СК (n = 25) |

12 |

48 |

59 ± 11 |

8 |

32 |

99 ± 17 |

5 |

20 |

181 ± 37 |

|

ГК (n = 24) |

5 |

20,5 |

60 ± 12 |

9 |

37 |

107 ± 14 |

10 |

42 |

186 ± 36 |

|

р (T ≤ t) двухстороннее |

0,48 |

0,58 |

0,019 |

||||||

Таблица 2

Консолидация костей стопы в зоне вмешательства у больных с ДНОАП после демонтажа аппарата

|

Группа больных |

Распределение больных по срокам консолидации |

Итого |

||||||

|

до 2 месяцев |

от 2 до 4 месяцев |

более 4 месяцев |

||||||

|

n |

n |

n |

n |

|||||

|

абс. |

% |

абс. |

% |

абс. |

% |

абс. |

% |

|

|

СК (n = 25, 100 %) |

3 |

12 |

7 |

28 |

4 |

16 |

14 |

56 |

|

ГК (n = 24, 100 %) |

3 |

12,5 |

8 |

33,3 |

7 |

29,2 |

18 |

75 |

|

р (T ≤ t) двухстороннее |

0,87 |

0,7 |

0,15 |

0,35 |

||||

Исходя из таблицы 2, наибольший процент сращения костей в двух группах мы отмечали в интервале более 2 месяцев фиксации в послеоперационном периоде. Однако у 3 (12 %) больных из группы СК мы отмечали полную консолидацию костей оперированного сегмента в период до 2-х месяцев фиксации. Аналогичную картину сращения костей оперированного сегмента после демонтажа АВФ ранее 2 месяцев фиксации мы наблюдали в группе ГК у 3 (12,5 %) больных.

При обращении в клинику у всех 49 больных с ДНОАП показатели оптической плотности (экстинкции) костей как на здоровой, так и на контралатеральной конечностях были ниже (табл. 3), чем у людей сходной возрастной группы, не страдающих сахарным диабетом и не имеющих ортопедической патологии стопы. Так, показатель нормы оптической плотности тела пяточной кости составил 2,52 [1,52; 3,05] ед. и 2,26 [1,72; 2,99] ед. на уровне дистального метафиза большеберцовой кости. Одновременно с этим, в группе СК средние показатели оптической плотности тела пяточной кости до лечения составляли 0,76 [0,65; 1,17] ед. и 0,93 [0,77; 1,32] ед. в зоне дистального метафиза большеберцовой кости. В группе ГК показатели экстинкции до лечения тела пяточной кости – 0,92 [0,76; 1,25] ед. (43,8 % от нормы) и дистального метафиза большеберцовой кости – 0,91 [0,73; 1,26] ед. (40,9 % от нормы).

Сопоставление результатов показателей оптической плотности кости (табл. 3) в двух группах (ГК и

СК) пациентов с ДНОАП и условно здоровых людей (норма) сходной возрастной группы, показало существенное снижение экстинкции кости у больных сахарным диабетом как до, так и после лечения.

Оптическая плотность тела пяточной кости до лечения (табл. 3) в группе СК (0,76 [0,65; 1,17] ед.) была ниже показателей больных в группе ГК (0,92 [0,76; 1,25] ед.). При этом экстинкция дистального метафиза большеберцовой кости в группе больных СК составляла 0,93 [0,77; 1,32] ед., что было сопоставимо с аналогичным показателем в группе ГК – 0,91 [0,73; 1,26] ед.

При сравнении показателей оптической плотности кости двух групп (ГК и СК) отмечено статистически не значимое увеличение в послеоперационном периоде Od пяточной кости на 25 % (р = 0,16) после лечения у больных из группы ГК, а в группе СК на 43 % (р = 0,28) – дистального отдела большеберцовой кости. Одновременно с этим мы отмечали статистически значимое увеличение показателей Od в послеоперационном периоде большеберцовой кости (58 %, р = 0,53) у больных из группы ГК и в теле пяточной кости (53 %, р = 0,96) у пациентов из группы СК.

Данные МСКТ показали, что плотность пяточной кости до лечения у больных ДНОАП в области пяточного бугра составляла 194,37 ± 49,05 HU, в области тела – 205,47 ± 38,36 HU, в области дистального отдела большеберцовой кости 280,00 ± 40,30 HU. У 35 % больных при МСКТ выявлены симптомы артериального медиакальциноза Менкеберга (рис. 5).

Таблица 3

Показатели оптической плотности кости в норме и у больных с ДНОАП до и после лечения

|

Локализация |

Период исследования |

Норма (Od) (n = 20) |

СК (Od) (n = 25) |

ГК (Od) (n = 24) |

||

|

ME [Q1; Q3] |

ME [Q1; Q3] |

% |

ME [Q1; Q3] |

% |

||

|

Пяточная кость |

До лечения |

2,52 [1,52; 3,05] |

0,76 [0,65; 1,17] |

53 ↑ |

0,92 [0,76; 1,25] |

25 ↑ |

|

После лечения |

– |

1,2 [0,83; 1,6] |

0,93 [0,78; 1,32] |

|||

|

P-value |

– |

0,96 |

0,16 |

|||

|

Большеберцовая кость |

До лечения |

2,26 [1,72; 2,99] |

0,93 [0,77; 1,32] |

43 ↑ |

0,91 [0,73; 1,26] |

58 ↑ |

|

После лечения |

– |

1,12 [0,87; 1,44] |

1,13 [0,87; 1,44] |

|||

|

P-value |

– |

0,28 |

0,53 |

|||

Примечание: ↑ – увеличение

Рис. 5. МСКТ стоп больных ДНОАП. MPR в сагиттальной плоскости, определение плотности пяточной, таранной, большеберцовой костей (а), VRT, медиакальциноз артерий (стрелки) (б)

При анализе результатов (табл. 2) остеосинтеза АВФ костей пораженного сегмента мы отмечали наступившую консолидацию в обеих группах. Однако процент удовлетворительных исходов после демонтажа аппарата у пациентов из группы ГК был значительно выше, чем в группе СК (56 %) и составлял 75 %.

ОБСУЖДЕНИЕ

Лечение больных, страдающих диабетической нейроостеоартропатией Шарко, осложненной хроническим остеомиелитом, учитывая выраженные изменения кости и мягких тканей, относится к одному из сложнейших разделов ортопедии и других клинических дисциплин [15, 16, 17]. Предложены различные методики устранения деформаций стоп и лечения хронического остеомиелита, осложняющего течение ДНОАП [2, 8, 11, 18]. Мы использовали при данной патологии чрескостный остеосинтез со спицевой и гибридной компоновкой аппарата Илизарова. Результаты проведенного исследования выявили выраженный остеопороз костей голени и стопы у больных сахарным диабетом, который сопутствует нейроостеоартропатии и хроническому остеомиелиту. Одновременно с этим, данные непрямой оптической плотности кости демонстрировали, с точки зрения рентгенологического мониторинга, общеизвестные патогенетические процессы остеопении у больных сахарным диабетом, обусловленные нейропатией и медиакальцинозом [19], который четко визуализировался при МСКТ. В работах других авторов также отмечена роль остеопороза в развитии остеоартропатии [20].

МСКТ позволила выявить нарушение архитектоники в субхондральном отделе большеберцовой кости, заключающееся в формировании в этой зоне продольно расположенных групп костных трабекул, разделенных широкими зонами резорбции или разрежения. Кроме того, полученные данные о плотности пяточной и других костей стопы позволили оценить их качество для планирования оперативного вмешательства. Полученные данные совпадают с исследованием A. Barwick et al., в котором указано, что метод КТ является надежным в оценке плотности кости в единицах Хаунсфил- да, может использоваться в качестве индикатора риска прогрессирования заболевания стопы, для прогнозирования успеха лечения [21]. МСКТ является важным инструментом для выявления процессов деструкции, наличия переломов и вывихов и играет большую роль в предоперационном планировании как при других видах остеомиелита, так и при ДНОАП, доказав свою диагностическую эффективность [22, 23, 24].

Известно, что разобщение процессов ремоделирования кости у больных с ДНОАП при сохранении нагрузки на конечность приводит к изменениям как количества, так и качества костной ткани, что, в свою очередь, еще больше провоцирует снижение прочности трабекулярной массы [19]. Этому способствует снижение синтеза коллагена, нарушение кальциевого обмена и костного ремоделирования [25].

Одновременно с этим перераспределение кровотока в нижних конечностях пациентов с ДНОАП за счет выраженного увеличения его линейной скорости в острой стадии ДНОАП, по сравнению с хронической, способствует усилению остеорезорбтивных процессов [26].

В этом плане реализация открытого Г.А. Илизаровым в 1986 г. закона «влияния адекватности нагрузок и кровоснабжения на формообразовательные процессы» обретает особое значение [27]. Создание функционального покоя пораженного сегмента за счет его стабилизации в системе аппарата внешней фиксации позволяет обеспечить переход из острой в хроническую стадии ДНОАП. При этом немаловажной остается задача сохранения таких условий в течение всего периода фиксации пораженного сегмента в аппарате, до полной консолидации в зоне контакта костной ткани. С этой точки зрения создание стабильной системы АВФ позволит добиться вышеописанного эффекта.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Оптическая и денситометрическая плотность костей у больных, страдающих диабетической нейроостеоартропатией Шарко, осложненной хроническим остеомиелитом, существенно снижена в сравнении с нормой.

Применение «спицевых» компоновок аппарата в лечении больных с ДНОАП, осложненной хроническим остеомиелитом и остеопорозом, не обеспечивает достаточных условий для консолидации костей опери- рованного сегмента и увеличивает риск развития нестабильности системы в ранние сроки послеоперационного периода.

Внедрение в систему аппарата стержней-шурупов увеличивает возможность продолжительности фиксации до полной консолидации на стыке костей в зоне вмешательства и обеспечивает функциональную нагрузку на оперированный сегмент у больных в послеоперационном периоде.

Список литературы Анализ применения чрескостного остеосинтеза в лечении больных с диабетической остеоартропатией, осложненной хроническим остеомиелитом

- Дедов И.И., Шестакова М.В., Майоров А.Ю. и др. Алгоритмы специализированной медицинской помощи больным сахарным диабетом. Под редакцией И.И. Дедова, М.В. Шестаковой, А.Ю. Майорова. 9-й выпуск. Сахарный диабет. 2019;22(1S1):1-144. doi: 10.14341/DM221S1

- Бардюгов П.С., Паршиков М.В., Галстян Г.Р., Ярыгин Н.В. Показания к различным вариантам ортопедической коррекции деформаций стопы при диабетической нейроостеоартропатии. Сахарный диабет. 2020;23(4):374-385. doi: 10.14341/DM12271

- Blume PA, Sumpio B, Schmidt B, Donegan R. Charcot neuroarthropathy of the foot and ankle: diagnosis and management strategies. Clin Podiatr Med Surg. 2014;31(1):151-72. doi: 10.1016/j.cpm.2013.09.007

- Bergin S, Naidoo P, Williams CM. A radiological severity scale to measure the impact of Charcot's Neuroarthropathy: an observational study. J Foot Ankle Res. 2020;13(1):7. doi: 10.1186/sl3047-020-0375-5

- Дьячкова Г.В., Судницын А.С., Клюшин Н.М. и др. МСКТ-семиотика диабетической остеоартропатии, осложненной хроническим остеомиелитом. Гений ортопедии. 2022;28(3):378-385. doi: 10.18019/1028-4427-2022-28-3-378-385. EDN MHSSKB.

- Паршиков М.В., Бардюгов П.С., Ярыгин Н.В. Ортопедические аспекты классификаций синдрома диабетической стопы. Гений ортопедии. 2020;26(2):173-178. doi: 10.18019/1028-4427-2020-26-2-173-178

- Chantelau EA, Grutzner G. Is the Eichenholtz classification still valid for the diabetic Charcot foot? Swiss Med Wkly. 2014;144:w13948. doi: 10.4414/ smw.2014.13948

- Павлюченко C.B., Жданов А.И., Орлова И.В. современные подходы к хирургическому лечению нейроостеоартропатии Шарко (обзор литературы). Травматология и ортопедия России. 2016;22(2):114-123. doi: 10.21823/2311-2905-2016-0-2-114-123

- Rosskopf AB, Loupatatzis C, Pfirrmann CWA, et al. The Charcot foot: a pictorial review. Insights Imaging. 2019;10(1):77. doi: 10.1186/s13244-019-0768-9

- Галстян Г.Р., Викулова О.К., Исаков М.А. и др. Эпидемиология синдрома диабетической стопы и ампутаций нижних конечностей в Российской Федерации по данным Федерального регистра больных сахарным диабетом (2013-2016 гг.) Сахарный диабет. 2018;21(3):170-177. doi: 10.14341/DM9688

- Yammine K, Assi C. Intramedullary nail versus external fixator for ankle arthrodesis in Charcot neuroarthropathy: A meta-analysis of comparative studies. J Orthop Surg (Hong Kong). 2019;27(2):2309499019836012. doi: 10.1177/2309499019836012

- Судницын А.С., Щурова Е.Н., Варсегова Т.Н. и др. Некоторые морфо-функциональные аспекты хронического остеомиелита у больных с деформациями стоп нейрогенной этиологии. Травматология и ортопедия России. 2019;25(2):102-110. doi: 10.21823/2311-2905-2019-25-2-102-110

- Ступина Т.А., Мигалкин Н.С., Щудло М.М. и др. Микроскопическое исследование компонентов суставов стопы при диабетической остеоартропатии, осложненной остеомиелитом. Травматология и ортопедия России. 2020;26(4):112-120. doi: 10.21823/2311-2905-2020-26-4-112-120

- Аранович А.М., Дьячкова Г.В., Климов О.В. и др. Методики цифрового анализа рентгенологического изображения дистракционного регенерата при удлинении голеней у больных ахондроплазией. Фундаментальные исследования. 2015;(1-6):1115-1119.

- Бенсман В.М., Савченко Ю.П., Гуменюк С.Е. и др. Хирургическое лечение диабетической нейроостеоартропатии и его отдаленные результаты. Хирургия. Журнал им. Н.И. Пирогова. 2017;(6):41-50. doi: 10.17116/hirurgia2017641-50

- de Oliveira AL, Moore Z. Treatment of the diabetic foot by offloading: a systematic review. J Wound Care. 2015;24(12):560, 562-70. doi: 10.12968/ jowc.2015.24.12.560

- Гурьева И.В., Солдатенкова Н.А., Спивак Б.Г. и др. Особенности профилактики и комплексной реабилитации при синдроме диабетической стопы. Эндокринология: новости, мнения, обучение. 2020;9(4):39-46. doi: 10.33029/2304-9529-2020-9-4-39-46

- Liu GL, Yang BK, Dong HR. [Diagnosis and treatment of Charcot's osteoarthropathy]. Zhongguo Gu Shang. 2019;32(12):1168-1172. doi: 10.3969/j. issn.1003-0034.2019.12.021

- Ульянова И.Н., Токмакова А.Ю., Ярославцева М.В. и др. Диабетическая остеоартропатия: современные методы терапии. Сахарный диабет. 2010;13(4):70-73. doi: 10.14341/2072-0351-6061

- Корейба К.А. Деструктивные формы диабетической остеоартропатии. Хирургические аспекты. Вестник современной клинической медицины. 2019;12(5):35-40. doi: 10.20969/vskm.2019.12(5).35-40

- Barwick A, Tessier J, Mirow J, et al. Computed tomography derived bone density measurement in the diabetic foot. J Foot Ankle Res. 2017;10:11. doi: 10.1186/s13047-017-0192-7

- Александров С.М., Дьячкова Г.В., Дьячков К.А. и др. МСКТ-семиотика хронического остеомиелита костей, образующих голеностопный сустав. Вестник Российского научного центра рентгенорадиологии Минздрава России. 2014;14(2). Доступно по: http://vestnik.rncrr.ru/ vestnik/v14/papers/diachkova_v14.pdf. Ссылка активна на 16.01.2023.

- Александров С.М., Дьячкова Г.В., Клюшин Н.М. и др. Роль мультисрезовой компьютерной томографии в выборе тактики лечения и оценки его результатов у больных хроническим остеомиелитом костей голени. Радиология - практика. 2015;(4):6-18.

- Базина К.А., Колосунин И.А., Козлов С.А. и др. Диабетическая нейроостеоартропатия (стопа Шарко) и остеомиелит (обзор литературы). Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Медицинские науки. 2021;58(2):49-68. doi: 10.21685/2072-3032-2021-2-5

- Бенсман В.М. Хирургия гнойно-некротических осложнений диабетической стопы. М.: Медпрактика-М; 2015:496.

- Зайцева Е.Л., Токмакова А.Ю. Роль факторов роста и цитокинов в репаративных процессах в мягких тканях у больных сахарным диабетом. Сахарный диабет. 2014;17(1):57-62. doi: 10.14341/DM2014157-62

- Ilizarov G.A. Transosseous Osteosynthesis. Theoretical and Clinical Aspects of the Regeneration and Growth of Tissue. Berlin; Heidelberg: Springer-Verlag; 1992:802.