Анализ проблемы профилактики экстремизма в студенческой среде (на примере НИУ "БелГУ")

Автор: Зубенко Я.Е.

Журнал: Теория и практика современной науки @modern-j

Рубрика: Основной раздел

Статья в выпуске: 6 (48), 2019 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматриваются результаты социологического исследования проблемы профилактики экстремизма в студенческой среде. В исследовании принимали участие 200 студентов 1-5 курса высших учебных заведений г. Белгорода. По результатам исследования была выявлена степень развития толерантного отношения к окружающему миру и уровень экстремистских проявлений в студенческой среде.

Толерантность, экстремизм, проявление экстремизма, экстремистская деятельность, конфликт, национальный конфликт, дискриминация, экстремистская организация, профилактика

Короткий адрес: https://sciup.org/140274707

IDR: 140274707 | УДК: 31

Текст научной статьи Анализ проблемы профилактики экстремизма в студенческой среде (на примере НИУ "БелГУ")

Для выявления отношения молодежи к проблемам экстремизма и необходимости профилактических мероприятий на примере НИУ «БелГУ» был проведен массовый опрос 200 обучающихся в высших учебных заведениях г. Белгорода направленный на выявление уровня развития толерантного отношения к окружающей среде. А также экспертный опрос, где в качестве экспертов выступили сотрудники Управления молодежной политики Белгородской области и Центра Молодежных Инициатив – 16 человек.

По результатам, полученным при массовом опросе студентов г. Белгорода, можно сделать следующие выводы:

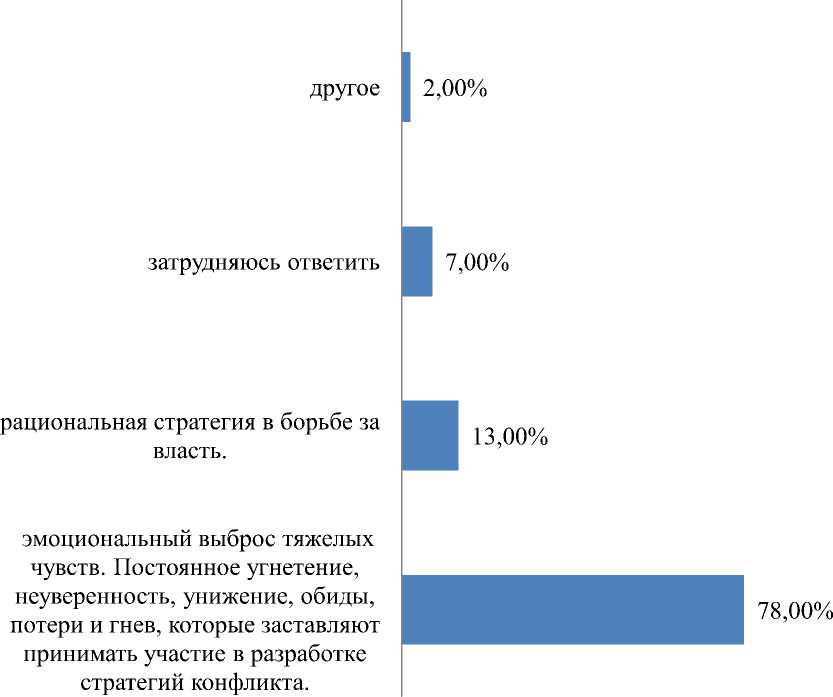

Во-первых, анализируя первый вопрос «Что Вы понимаете под словом «экстремизм»?», следует вывод, что данные диаграммы 1 демонстрируют результаты, согласно которым респондентами понимается слово «экстремизм», как эмоциональный выброс тяжелых чувств, а также постоянное угнетение, неуверенность, унижение, обиды, потери и гнев, которые заставляют принимать участие в разработке стратегий конфликта. – 78 %. За вариант рациональной стратегии в борьбе за власть всего лишь – 13 %, а также 7 % не смогли ответить на вопрос. Свой вариант ответа предложили только 2 % из 100 % (Диаграмма 1).

Диаграмма 1. Распределение ответов на вопрос «Что Вы понимаете под словом «экстремизм»?», в %

Во-вторых, большинство опрашиваемых – 56 % – считают, что основным признаком экстремизма является крайность, категоричность, безапелляционность в теории и на практике, представление собственной позиции как единственно правильной, 39 % – стремление достичь желаемого любыми способами, в том числе и путем насилия, которое оправдывается на идеологическом уровне, 4 % – экстремистская идеология формируется на основе традиционных идеологий путем их радикализации, а 1 % – предложили свой вариант ответа.

Мы посчитали необходимым выяснить, какие проявления экстремизма кажутся наиболее опасными для общества. В диаграмме 3, видно, что 36 % респондентов ответили, что это политические убийства, физические расправы, 21 % считают, что это унижения, оскорбления, угрозы в адрес людей других национальностей, вероисповеданий, 18% считают, что это пропаганда фашизма и др. За варианты осквернение, разрушение памятников, могил и призывы к запрету существующих партий и движений проголосовал 13 % и 11% соответственно. А также 1 % респондентов не смогли ответить.

Как показал проведенный нами опрос, респонденты ответили практически одинаково на вопрос про то, считают ли они, что экстремизм можно назвать патологической болезнью, 56 % - да и 44 % - нет.

Нами было также изучено в каком виде должны проходить занятия по формированию и развитию толерантного отношения к окружающему миру среди студенческой молодежи. Мы получили следующие данные: четверть отпрошенных – 25 % считают, что лучше всего для этого подойдет лекция, 7 % – предложили свой вариант ответа, 38 % и 30 % считают, что самыми эффективными видами формирования и развития толерантного отношения является неформальная беседа и тренинг соответственно

В результате проведенного массового опроса студентов было подтверждено, что экстремизм это эмоциональный выброс тяжелых чувств. Постоянное угнетение, неуверенность, унижения, обиды, потери и гнев заставляют отдельных индивидов и отдельных групп принимать участие в разработке стратегий конфликта (78 %). Во время разработки которых люди ощущают свою принадлежность к определенному коллективу. Также следует отметить, что 56 % – считают, что основным признаком экстремизма является крайность, категоричность, безапелляционность в теории и на практике, представление собственной позиции как единственно правильной.

Анализируя ответы экспертов, сотрудников Управления молодежной политики Белгородской области и Центра Молодежных Инициатив, можно сделать следующий вывод:

В исследовании ставилась задача выяснения, в чем заключается основные причины экстремизма. Ответы экспертов-респондентов по данному вопросу распределись в следующем порядке: 32 % респондентов считают, что целенаправленное «разжигание» представителями экстремистско- настроенных организаций националистической агрессии является основной причиной экстремизма, 23 % и 18 % уверены, что основная причина это низкая правовая культуре населения и недостаточная терпимость людей соответственно.

Эффективность борьбы против молодежного экстремизма во многом зависит от того, насколько последовательно выполняются требования закона: запрет пропаганды и агитации, возбуждающих любую ненависть и вражду; запрет создания и деятельности общественных объединений, цели и действия которых направлены на разжигание социальной, расовой, национальной и религиозной вражды; запрет создания и деятельности общественных объединений, цели и деятельность которых направлены на насильственное изменение основ конституционного строя и нарушение целостности Российской Федерации, подрыв безопасности государства, создание вооруженных формирований; недопущение установления любой религии в качестве государственной; соблюдение равенства религиозных объединений перед законом.

Список литературы Анализ проблемы профилактики экстремизма в студенческой среде (на примере НИУ "БелГУ")

- Бакальчук, В.О. Современные тенденции развития правого радикализма в российском обществе / В.О. Бакальчук // Приоритет. - 2011 - № 3 - С. 39-43.

- Ентелис, Г.С. Протестный потенциал российской молодежи. [Текст] / Г. С. Ентелис. - М.: Юрайт, 2007. - 265 с.

- Липкан, В.И. Теоретические основы и элементы национальной безопасности [Текст] / В.И. Липкан. - К.: Генеза, 2003. - 450 с.