Анализ процедур банкротства в России и Евросоюзе: недостатки и направления решения

Автор: Милов Павел Олегович, Ткачв Валентин Николаевич

Журнал: Вестник Академии права и управления @vestnik-apu

Рубрика: Теория и практика юридической науки

Статья в выпуске: 4 (70), 2022 года.

Бесплатный доступ

Авторами рассматриваются особенности трактовки понятия банкротства и разновидности алгоритмов действий по его практической реализации в правовом поле Российской Федерации и стран Евросоюза, в частности Германии по отношению к юридическим лицам. Отражено почти тождественное трактование определения и показана разница в механизмах осуществления процедур банкротства, в частности, с целью реабилитации или ликвидации предприятия.

Несостоятельность (банкротство), конкурсные процедуры, Россия, иностранные государства, правовое поле, юридическое лицо

Короткий адрес: https://sciup.org/14127249

IDR: 14127249 | УДК: 336.713 | DOI: 10.47629/2074-9201_2022_4_15_22

Текст научной статьи Анализ процедур банкротства в России и Евросоюзе: недостатки и направления решения

Сюридической точки зрения банкротство представляет собой процесс, реализуемый в правовом поле определенным социальным институтом аккредитованным государством по установлению факта об отсутствии возможностей у неплательщика (физического или юридического лица) выполнить свои финансовые обязательства в отношении внеш- них заемщиков, а также в дополнении (или отдельно) государства по части налоговых взносов. При этом важно подчеркнуть, что продуктивность его применения как юридического средства целиком и полностью ложится на плечи законоисполнителя.

По закону предприятие, организованное в виде юридического лица определённой правовой формы (ООО, ЗАО, ПАО и др.) определяется как банкрот только при возникновении каких-либо из следующих негативных факторов, а именно: 1) отсутствие возможности погашения финансовых обязательств перед третьими лицами, а также государством; 2) невыплаты сотрудникам начислений за трудовую деятельность; 3) несоблюдения своевременности выплат по финансовым обязательствам за трехмесячный период [1; 2].

На сегодняшний день ученые дифференцируют банкротства на четыре группы: фиктивное, реальное, временное и умышленное [3].

-

1. Банкротство фиктивной формы представляет собой признание юридическим лицом своей неплатежеспособности, при этом с точки зрения закона причин для такого решения крайне мало либо они совсем отсутствуют. Другими словами, подобный подход реализуется для обеспечения приостановки выполнения компанией своих финансовых обязательств и основан на преднамеренном сокрытии ее финансов и имущества путем проведения процедуры о признании юридического лица несостоятельным.

-

2. Банкротство реальной формы представляет собой разновидность юридического признания предприятием невозможности выполнять свои финансовые обязательства перед кредиторами, сотрудниками и государством на срок более трех месяцев на основании фактически подтвержденных убытков, обусловленных ошибками в его функционировании, без присутствия реабилитации активов денежного характера для компании.

-

3. Банкротство временной формы реализуется в случае преобладания объема обязательных платежей над существующими финансами и имуществом. Для решения проблемы необходимо проведение взвешенных и обдуманных управленческо-административных решений руководством компании с целью финансовой стабилизации предприятия.

-

4. Банкротство умышленного характера является наиболее негативным с точки зрения уголовного и административного кодекса нашего государства. Оно представляет собой мошенническое решение управленческого аппарата юридического лица о преднамеренном признании компании неплатежеспособной посредством предоставления недостоверных данных о преуменьшении объемов своих активов, в частности, оборотных средств, стремительного возрастания кредитных заимствований, а также уменьшения ликвидности [3-5].

Основополагающими причинами несостоятельности юридического лица с точки зрения макроэкономических показателей выступают: 1) некредитоспособность и финансовая лабильность; 2) низкая конкурентоспособность на рынке. Их синергетический эффект в свою очередь может привести к невоз- можности обслуживать свои финансовые обязательства и, как следствие, к банкротству компаний.

При этом с точки зрения российских ученых, например, Г.В. Савицкой и Н.В. Никитина при более глубоком анализе проблемы существует еще два вида обстоятельств, приводящих предприятия к несостоятельности с точки зрения законодательства [6; 7].

-

I. Первостепенные причины банкротства на макроуровне:

-

1) недостаточные усилия государственных органов для создания благоприятных условий в сфере бизнеса;

-

2) проблемы в стабильном функционировании кредитных учреждений;

-

3) коллапс в макроэкономических показателях на уровне государства (высокая инфляция, сокращение производства и др.);

-

4) санкционное давление, ведущее к потере рынков и нарушающее логистику функционирования предприятий.

-

II. Первостепенные причины банкротства на микроуровне:

-

1) уменьшение покупательской способности населения страны;

-

2) недостаточно продуктивная стратегия работы компании в сфере долгосрочного планирования и финансирования.

Как и любого другого явления у процедуры банкротства есть свои достоинства и недостатки.

К плюсам рассматриваемого явления можно отнести:

-

1) переход компаний в различных экономических сферах общественного хозяйства из государственного контроля в руки частных собственников и в обратном порядке;

-

2) ликвидация финансово несостоятельной компании и оплата долговых обязательств заемщикам посредством судебной системы;

-

3) очищение рынка от «токсичных» компаний, место которых могут занять более конкурентоспособные предприятия;

-

4) создание условий для открытия нового дела.

К минусам рассматриваемого явления можно отнести:

-

1) возникновение перспектив преступного перераспределения активов предприятий, а также незаконного присвоения собственности;

-

2) уменьшение вакансий на рынке труда, и, как следствие, формирование напряженности в обществе, падение доходов граждан страны;

-

3) финансовый ущерб заемным организациям;

-

4) сокращение товарного рынка;

-

5) негативное изменение в финансовых доходах рабочих вследствие невыплаты зарплат и иных денежных выплат [6; 7].

Выбор темы настоящей научной статьи обусловлен ее актуальностью и востребованностью, поскольку, благодаря критическомуанализу института несостоятельности (банкротства) в нашей стране и в зарубежных странах, возможно формирование востребованных предложений по совершенствованию процедурных действий и их содержанию в целях стабилизации и развития экономики Российской Федерации.

Начнем наш анализ со сравнения интерпретации понятия «банкротство» с точки зрения отечественного и зарубежного законодательства. С точки зрения наших специалистов, например, Л.В. Близно, под несостоятельностью (банкротством) следует понимать последовательность действий поснятию финансовых обязательств с неплательщика посредством соответствующих решений государственных институтов, в частности судебнойсистемы [8].За границей, втом числе в Евросоюзе (далее – ЕС), несостоятельность (банкротство) трактуется как отсутствие возможности предприятия-банкрота обеспечивать в полном объеме свои кредитные и налоговые задолженности. Отсюда следует, чтотрактов-ки рассматриваемого понятия в России и ЕС практически одинаковые. При этом надо отметить, что цели банкротства и процедуры его осуществления в правовом поле России и стран Евросоюза различаются.

Основной смысл существующей системы несостоятельности юридических лиц сводится к спасению действующего предпринимательства. Зарубежное законодательство включает в себя ряд отличительных черт в процедурах банкротства, различных по своей продуктивности.

Ключевая разница в реализации банкротства в нашей стране и за рубежом (в том числе в ЕС) заклю- чается в том, что в России финал процедуры по признанию несостоятельности предприятия представляет собой полное прекращение его деятельности с последующим переделом активов, а на Западе в большинстве случаев процедура банкротства завершается финансовой реабилитацией компании [9-11].

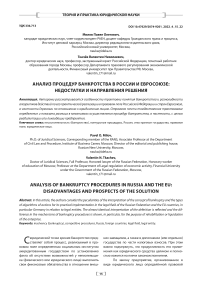

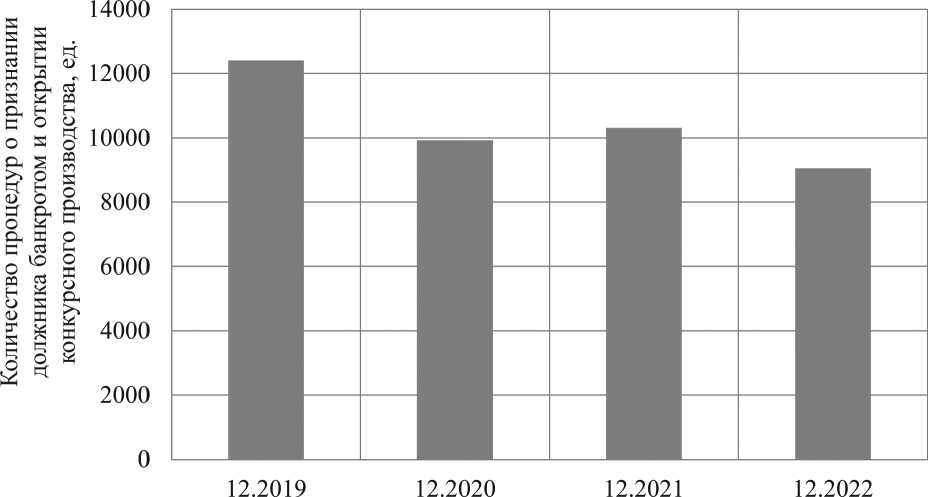

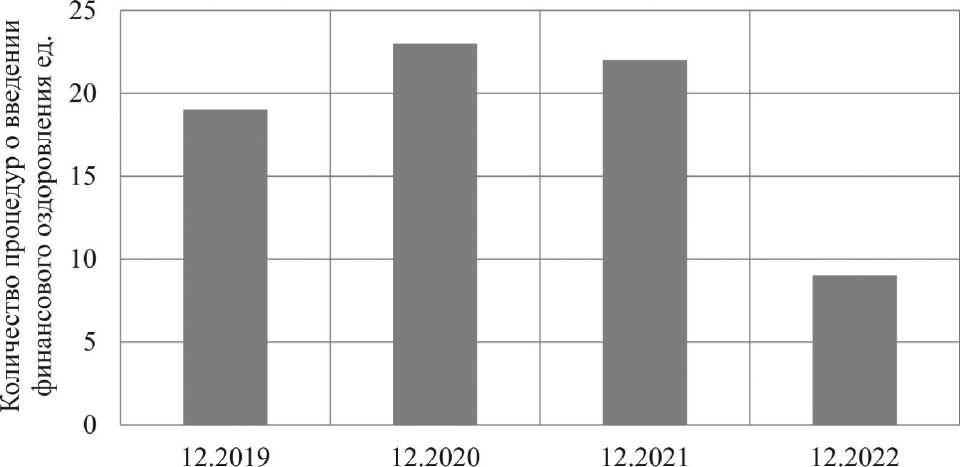

В отношении Российской Федерации тезис можно подтвердить статистическими данными бюллетеня Федресурса за 2019-2022 годы о количестве всех процедур в отношении отечественных компаний. На рис. 1-3 показана динамика изменения количества трех наиболее значимых процедур: 1) о признании должника банкротом и открытии конкурсного производства; 2) о введении финансового оздоровления; 3) доля реабилитаций [12].

Как видно из представленных данных, среди всех процедур по банкротству преобладают процедуры по признанию должника несостоятельным (банкротом), количество дел по введению финансового оздоровления незначительно, процент процедур по реабилитации несущественен и имеет тенденцию к снижению.

Как говорят специалисты разница в подходах по реализации процедуры банкротства в России и в западных странах (включая Евросоюз) сформировалась на основе различий по формированию института несостоятельности (банкротства) в исторической перспективе [13].

Обратимся, например, к законодательству Германии. Оно начало интегрироваться в единое целое в то время, когда само существующее сегодня государство было представлено еще в виде ФРГ и ГДР. Затем после объединения в 90-х годах прошлого века

Календарное время

Рисунок 1. Динамика изменения количеств процедур о признании должника банкротом в Российской Федерации за 2019-2022 годы

Календарное время

Рисунок 2. Динамика изменения количества процедур о введении финансового оздоровления в Российской Федерации за 2019-2022 годы

Рисунок 3. Динамика изменения количества процедур по реабилитации в Российской Федерации за 2019-2022 годы

вследствие образования сильной потребности в фиксации связи в системе «неплательщик-заемщик» из-за повального разорения множества немецких предприятий властями страны был инициирован и утвержден законодательный акт «О несостоятельности». Благодаря ему процедуры банкротства во всей стране были приведены к единообразию. На основе него проводятся процедуры о несостоятельности предприятий-банкротов и сейчас.

По-иному создавалось соответствующее законодательство в нашей стране в тот же исторический промежуток. После формирования Российской Федерации как государства были приняты Закон «О несостоятельности (банкротстве) предприятий»

(19.11.1992) и Закон «О несостоятельности (банкротстве)» (08.01.1998), оба достаточно сырые и имеющие множество недостатков. Однако в 2002 году их сменил более проработанный №127-ФЗ «О несостоятельности» (банкротстве)» [14-16]. Следует сказать что по своей сути российский и немецкий варианты законов о несостоятельности (банкротстве) юридических лиц во многом совпадают. Они направлены в первую очередь на защиту и поддержку предпринимательства и в случае реализации процедуры банкротства наадекватное возмещение ущерба для заемных организаций.

Основным отличием в формировании правового поля по процедурам банкротства в России в отличие от стран Запада является слишком сильная ин- теграция с положениями, прописанными в Гражданском кодексе РФ (далее – ГК). Отсюда следует ряд недостатков, вследствие противоречия правил и принципов ФЗ нормам ГК, а именно:

-

1) в вопросах по установлению порядка возмещения финансовых претензий заемщиков;

-

2) в вопросах по установлению основных принципов объявления банкротства.

Еще одной недоработкой в российском законодательстве о банкротстве является правовой вакуум в отношении процедур банкротства добровольного характера, прописанного в Гражданском кодексе РФ. Это инициирует хаос в решении вопросов по добровольному банкротству в судебной системе и противоречивым решениям в отношении банкрота и кредитора.

Отечественное законодательство устанавливает следующие этапы признания юридического лица финансово несостоятельным субъектом [17]:

• процедура мониторинга (наблюдения); • материальная (финансовая) реабилитация

(выздоровление);

• инициация процедуры внешнего контроля и руководства;

• инициация конкурсного производства; • также присутствует возможность примирения сторон на основе переговоров между ними с заключением мирового соглашения на той или иной стадии реализации процедур банкротства.

В законодательстве ЕС, в частности в Германии, вопрос по добровольному банкротству основательно проработан и не допускает двоякого толкования при рассмотрении дел о несостоятельности юридических лиц. Огромным плюсом немецкого закона о банкротстве является то, что законодатели предусмотрели большой пакет мер по государственной защите компаний, относящихся к крупному и среднему классу предпринимателей. Это в свою очередь благотворно сказывается на экономической стабильности функционирования государства, так как значительно уменьшает процент банкротства предприятий. Весомый акцент в законе о несостоятельности в Германии сделан в сторону стратегических предприятий государства, по отношению к которым инициация процедуры банкротства запрещена. Если же такого рода предприятие разоряется, все его долги перед заемщиками погашает государство [18-20].

Далее, что очень важно, как и было сказано ранее, алгоритмы реализации банкротства (несостоятельности) юридического лица в российском и зарубежном законодательстве сформулированы по-разному.

Так, по немецкому закону о несостоятельности Федеративной Республики Германии для объявления предприятия банкротом предусмотрен особый алго- ритм действий. В зарубежной трактовке, в том числе в странах ЕС, реализация процедуры по признанию предприятия финансово несостоятельным не бывает простой и прямолинейной. В Евросоюзе как и во многих иностранных государствах законодательно стараются обеспечить максимальный учет интересов как заемщика, так и неплательщика в целях, с одной стороны, сохранения действующего предприятия и восстановления его финансовой состоятельности, с другой стороны – в целях максимально возможного возмещения убытков кредитным организациям. Объединяет наши законодательства в вопросах признания предприятий несостоятельными (банкротами) назначение конкурсного управляющего [9; 21].

Анализ соответствующих научных источников, например, [22], показывает, что в мире существует несколько систем банкротства (несостоятельности), которые дифференцируются в зависимости от того, насколько в законах стран законодательно больше поддерживается одна из сторон в системе «кредитор-неплательщик». Подобные системы в целом бывают нейтральными, прокредиторскими и продолжниковыми.

В отношении нашей страны вопрос об отнесении отечественного законодательства к одной из систем носит весьма дисскуссионный характер. Так часть ученых говорят о нейтральном статусе, который предусмаривает, что ликвидировать, или реабилитировать юридическое лицо, нужно на основе итогов индифферентной процедуры мониторинга положения дел компании [23].

Иной подход представлен в работе [24], где анализ законодательства показывает, что отечественный закон о банкротстве юридических лиц изложен в пользу неплательщиков, и лишь немного учитывает требования заемщиков.

Еще один российский взгляд на проблему изложен в работе [25]. Резюмируя итоги данной статьи – авторы работы считают, что отечественное законодательство о несостоятельности в большей степени разработано в целях защиты и поддержки российских юридических лиц, чем их ликвидации и банкротства.

В свою очередь в Евросоюзе преобладает прокредиторская система несостоятельности (банкротства), где закон стоит на страже интересов банковской системы, и предписывает в принудительном порядке выполнение обязательств со стороны неплательщика [10].

В целом, заканчивая статью, необходимо сказать, что рассматриваемая тематика по анализу процедур банкротства в отечественной и зарубежной практике весьма обширна и более подробное описание особенностей алгоритмов признания несостоятельности (банкротства) юридического лица в России и в зарубежных странах будет предметом отдельных исследований.

В итоге хотим подчеркнуть следующее:

-

1. Понятие «банкротство» трактуется законодательствами Российской Федерации и стран ЕС во многом схожим образом.

-

2. В силу различий в процессе становления института несостоятельности (банкротства) в России и ЕС, в частности в Германии, цели и алгоритмы банкротства разные. За рубежом стремятся реабилитировать и сохранить предприятие для дальнейшего функционирования и развития национальной экономики, в России – ликвидировать несостоятельное юридическое лицо.

-

3. Основным недостатком закона о банкротстве в России является его противоречие с нормами Гражданского Кодекса РФ в сфере:

-

4. В российском законе о банкротстве нет информации о реализации порядка проведения процедур по признанию несостоятельности (банкротства) добровольного характера, а в немецком законодательстве этот вопрос проработан. Такой различный

-

5. Немецкое законодательство в области банкротства защищает крупный и средний бизнес как основу существования экономики государства, запрещает банкротить стратегические предприятия и возлагает на государство ответственность за их долги.

-

6. В зарубежной трактовке, в том числе в странах ЕС, реализация процедуры по признанию предприятия финансово несостоятельным не бывает простой и прямолинейной.

-

7. Европейское законодательство в области несостоятельности (банкротства) придерживается принципов баланса интересов заемщика и неплательщика.

-

8. В вопросе отнесения нашей страны к какой-либо из трех систем банкротства нет единого мнения, различными специалистами приводится аргументация в пользу как нейтральной, так и прокредитор-ской, и продолжниковой систем, тогда как в Евросоюзе преобладает прокредиторская система несостоятельности (банкротства).

• установления порядка возмещения финансовых претензий заемщиков; • установления основных принципов объявления банкротства.

подход оказывает влияние на экономику государства в России – скорее отрицательно, в Германии – в более положительной направленности.

Список литературы Анализ процедур банкротства в России и Евросоюзе: недостатки и направления решения

- Бобылева А.З. Инициативы совершенствования института банкротства в России: шаг вперед, два шага назад // Государственное управление. 2018. № 70. С. 7-32.

- Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 № 127-ФЗ (полная редакция). [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_39331 (дата обращения 25.12.2022).

- Куликова О.М., Суворова С.Д. Актуальные вопросы проведения процедуры банкротства в России // Инновационная экономика: перспективы развития и совершенствования. 2020. № 3 (45). С. 41-47.

- Ткачев В.Н., Телюкина М.В. Добровольное банкротство как особый способ обеспечения ликвидации // Юридический мир. 2000. № 6. С. 12-16.

- Ткачев В.Н. Определение сущности криминального банкротства по законодательству Российской Федерации // Вестник МВД России. 2003. № 1. С. 54-78.

- Никитина Н.В., Янов В.В. Корпоративные финансы. М., КноРус, 2014. 509 с.

- Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия. М., ИНФРА-М, 2014. 377 с.

- Близно Л.В. Институт банкротства физических лиц: зарубежный опыт и российская практика // Евразийский юридический журнал. 2020. № 7. С. 196-197.

- Гаврилов Д.В. Особенности правового регулирования несостоятельности (банкротства) физических лиц в России и за рубежом // Проблемы защиты прав: история и современность. 2020. № 5. С. 199-203.

- Рябичева О.И., Магомедова З.Г., Султанова Л.Ш. Анализ отечественного и зарубежного опыта процедур банкротства предприятий // Журнал прикладных исследований. 2022. № 3. С. 702-706.

- Ткачев В.Н. Термины «банкротство» и «несостоятельность»: сущность и соотношение // Адвокат. 2003. № 3. С. 24-27.

- Статистический бюллетень Федресурса за 2022 год [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://download.fedresurs.ru (дата обращения 25.12.2022).

- Ткачев В.Н., Милов П.О. Банкротство организаций и частных лиц по законодательству США // Вестник Московского университета МВД России. 2006. № 6. С. 125-127.

- Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве) предприятий» от 19.11.1992 №3929-1 [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_1250 (дата обращения 25.12.2022).

- Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» от 08.01.1998 № 6-ФЗ [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_17408 (дата обращения 25.12.2022).

- Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 № 127-ФЗ. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_39331 (дата обращения 25.12.2022).

- Ткачев В.Н. Несостоятельность (банкротство) особых категорий субъектов конкурсного права: теоретические и практические проблемы правового регулирования: монография. М., Волтерс Клувер, 2007. 368 с.

- Гражданский кодекс Российской Федерации от 30.11.1994 № 51-ФЗ. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142 (дата обращения 25.12.2022).

- Закон о несостоятельности Федеративной Республики Германии от 05.10.1994. Insolvenzordnung (InsO). [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.gesetze-im-internet.de/inso/InsO.pdfЗ.

- Полещук Т.М., Маркова Д.А. Банкротство юридических лиц в России. М., Кнорус, 2016. 178 с.

- Ткачев В.Н., Телюкина М.В. Правовая регламентация статуса отдельных категорий должников // Арбитражная практика. 2006. № 3. С. 3-12.

- Ткачев В.Н. Институт несостоятельности (банкротства) как элемент комплекса мер по обеспечению экономической безопасности хозяйствующих субъектов // Гражданское право. 2012. № 6. С. 13-17.

- Витрянский В.В. Я бы ввел лет на пять мораторий на подготовку любых изменений в законодательство о банкротстве, 2012. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://zakon.ru/Discussions/OneDiscussion/2601 (дата обращения: 25.12.2022).

- Телюкина М.В. Проблемы современной цивилистики // Сб. ст., посв. памяти проф. С.М. Корнеева. М., Статут, 2013. 348 с.

- Сидорова В.Н. Особенности правового регулирования отношений несостоятельности (банкротства): история и совре менность // История государства и права. 2010. № 3. С. 4-8.