Анализ радиоэкологического воздействия Красноярского горно-химического комбината на объекты речной биоты в 2000-2012 гг.

Бесплатный доступ

В настоящей работе приведена оценка современного (2000-2012 гг.) радиоэкологического воздействия Федерального государственного унитарного предприятия «Красноярский горно-химический комбинат» (ФГУП ГХК) на речную биоту в районе расположения деревни Большой Бальчуг. Представлены результаты статистического анализа содержания в воде р. Енисей основных радионуклидов, а также сравнительные оценки дозовых нагрузок на референтные виды водной биоты, полученные по результатам исследований периода работы комбината с 2000 по 2012 гг. Приведены результаты сравнительного анализа расчётных оценок дозовых нагрузок на биоту с рекомендованными пределами облучения.

Речная биота, радиоэкологическое воздействие, дозовые нагрузки, красноярский горно-химический комбинат, уровень облучения

Короткий адрес: https://sciup.org/170170147

IDR: 170170147

Текст научной статьи Анализ радиоэкологического воздействия Красноярского горно-химического комбината на объекты речной биоты в 2000-2012 гг.

Федеральное государственное унитарное предприятие «Красноярский горно-химический комбинат» – ведущее в России учреждение по созданию полного технологического комплекса в области цивилизованного обращения с отработанным ядерным топливом (ОЯТ) энергетических реакторов и замыканию ядерного топливного цикла. В 30-километровой зоне наблюдения объекта проживают около 150 тыс. человек. Основная часть населения (примерно 130 тыс. человек) приходится на промышленные города Железногорск и Сосновоборск.

Реакторное и радиохимическое производства составляют основу комбината и являются основными источниками загрязнения природной среды за счёт газоаэрозольных выбросов и водных сбросов, содержащих радионуклиды. В 1992 г. для последующего вывода из эксплуатации на ФГУП ГХК были остановлены два прямоточных уран-графитовых реактора АД и АДЭ-1. В соответствии с Соглашением 1997 г. между Правительствами России и США «О сотрудничестве в отношении реакторов, производящих плутоний», АДЭ-2 остановлен 15 апреля 2010 г.

Влияние деятельности ФГУП ГХК на состояние окружающей среды, несомненно, требует постоянного мониторинга. В работе приводятся результаты оценки радиационно-экологического воздействия предприятия на речную биоту в районе его расположения за 2000-2012 гг. включительно, что позволяет судить о современном влиянии ФГУП ГХК на объекты окружающей среды.

Без сомнения вопрос оценки радиоэкологического воздействия ядерно- и радиационно опасных объектов на компоненты природной среды является весьма современным и актуальным.

В настоящее время значительные усилия международной научной общественности направлены на регулирование радиационной безопасности окружающей среды, наряду с обеспечением радиационной безопасности человека [6, 12]. Так, в основных нормах безопасности

Лунёва К.В.* - мл. научн. сотр.; Крышев А.И. - зав. лаб, д.б.н. ФГБУ «НПО «Тайфун».

МАГАТЭ содержится рекомендация о необходимости подтверждать, а не исходить из предположения, что окружающая среда защищена от промышленного радиационного воздействия [6]. В Федеральном Законе РФ «Об охране окружающей среды» от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ отмечено, что при соблюдении природоохранных нормативов должны обеспечиваться условия сохранения благоприятной окружающей среды и экологической безопасности, достаточные для устойчивого функционирования естественных экологических систем, природных и природноантропогенных объектов, а также сохранения биологического разнообразия [8].

Материалы и методы

В работе использовался следующий порядок анализа радиационного воздействия на биоту:

-

- идентификация источников радиационно-экологического воздействия на объекты природной среды;

-

- анализ данных мониторинга радиационной обстановки и модельных оценок переноса радионуклидов в окружающей среде;

-

- обоснование и выбор представительных объектов природной среды для оценки радиационно-экологического воздействия;

-

- оценка величины радиационно-экологического воздействия на представительные объекты природной среды;

-

- представление результатов оценки радиационно-экологического воздействия. Рассмотрим кратко каждый их этапов.

На этапе идентификации источников радиационно-экологического воздействия консервативно предполагалось, что потенциально все радионуклиды, поступающие в окружающую среду, могут быть источниками радиационного риска.

На этапе анализа данных мониторинга радиационной обстановки были проанализированы и обобщены данные мониторинга радиационной обстановки, приведённые в ежегодниках Росгидромета [7], а также в отчёте проекта МНТЦ № 1404 [10], по удельным и объёмным активностям радионуклидов в компонентах природной среды в районе д. Большой Бальчуг -населённого пункта, ближе всего расположенного в зоне наблюдения (ЗН) объекта (находится на правом берегу р. Енисей в 16 км ниже по течению реки от места выпуска сбросных вод) за 2000-2012 гг. включительно. Данный период интересен не только тем, что можно оценить современное воздействие ФГУП ГХК на речную биоту, но также сравнить влияние объекта до и после остановки реактора.

Далее были выполнены статистические оценки удельных, объёмных активностей радионуклидов в компонентах природной среды, которые в дальнейшем были использованы непосредственно для оценки радиационно-экологического воздействия [1-3].

В качестве референтных (представительных) видов были выбраны следующие гидробионты: пелагическая рыба (окунь обыкновенный - Perca fluviatilis ); придонная рыба (щука - Esox lucius ); водные растения (рдест блестящий - Potamogeton lucens ); моллюски (двустворчатые - Bivalvia ).

При оценке величины радиационно-экологического воздействия учитывали следую- щие пути облучения организмов: внешнее облучение от радионуклидов, содержащихся в воде Dвнеш,водi,k, внешнее облучение от радионуклидов, содержащихся в донных отложениях Dвнеш,дoнi,k, внутреннее облучение от радионуклидов, накопленных организмами биоты DeHympi,k [9, 11]:

П i, k

_BHвнутр । 0внев , вод । ^^нвд , дон "i , k ' -'i , k ' , к

■

Доза внутреннего облучения к -го референтного вида биоты от инкорпорированного i -го радионуклида рассчитывается по формуле:

внутр внутр

-

i , к wi i , к vt . к т ,

где D eHymp ijk - доза внутреннего облучения, Гр/год; DCF eHymp i,k - фактор дозовой конверсии для внутреннего облучения к -го референтного вида биоты от / -го радионуклида, (мкГр/ч)/(Бк/кг сырого веса); т - коэффициент пересчёта, т =8,76И0-3 (Гр/год)/(мкГр/ч); C i.k - удельная активность i -го радионуклида в организме к -го референтного вида биоты, Бк/кг сырого веса, определяемая по данным наблюдений.

Доза внешнего облучения к -го референтного вида биоты от i -го радионуклида, содержащегося в воде исследуемого водного объекта, рассчитывается по формуле:

внвнеш , вод пв^свнеш „ вод _

D i,к , = DCF i , к • C - а к т • (3)

где D внеш,вoд i,k - доза внешнего облучения от i -го радионуклида, содержащегося в воде, Гр/год; DСF внеш i,k - фактор дозовой конверсии для внешнего облучения к -го референтного вида биоты от i -го радионуклида, (мкГр/ч)/(Бк/кг); C i - удельная активность i -го радионуклида в воде, Бк/л; аводк - доля времени, которую к -й референтный организм проводит в воде.

Доза внешнего облучения к -го референтного вида биоты от i -го радионуклида, содержащегося в донных отложениях исследуемого водного объекта, оценивается при консервативном приближении полубесконечной геометрии источника по формуле:

гчвнеш , дон n Е гнечЕвнеш доЗои „.онн _

D i,к ’ = 0,5 • DCF i, к • C i • а к Т •

где Deнеш,дoнi,k - доза внешнего облучения от i-го радионуклида, содержащегося в донных отложениях, Гр/год; DCFвнешi,k - фактор дозовой конверсии для внешнего облучения к-го референтного вида биоты от i-го радионуклида, (мкГр/ч)/(Бк/кг сырого веса); С/Оон - удельная активность i-го радионуклида в донных отложениях, Бк/кг сырого веса; адонк - доля времени, которую к-й референтный организм проводит вблизи дна.

На этапе интерпретации полученных результатов осуществлено сравнение величины оценённой дозы для представительных объектов со значением рекомендуемых экологически безопасных уровней облучения объектов природной среды.

В качестве критерия сохранения благоприятной окружающей среды и обеспечения радиоэкологической безопасности в данной работе консервативно использовалось условие не превышения значений экологически безопасного уровня облучения представительных объектов биоты:

ДБ к < БУОБ к ,

где ДБк - годовая доза облучения для к-го представительного объекта биоты, Гр; БУОБк -безопасный уровень годового облучения для к-го представительного объекта биоты, Гр. В ка- честве экологически безопасных уровней облучения объектов природной среды принимаются нижние границы референтных диапазонов, обозначенных в публикации МКРЗ 108 (ICRP, 2009): БУОБк составляет 0,1 мГр/сут для наземных позвоночных животных и сосны обыкновенной; 1 мГр/сут – для водных позвоночных животных и наземных растений (кроме сосны обыкновенной); 10 мГр/сут – для беспозвоночных животных и водных растений [4].

Результаты и обсуждение

В работе изучены данные радиационного мониторинга окружающей среды за 2000-2012 гг. включительно [7, 10]. Как указывалось ранее, для анализа радиоэкологического состояния окружающей среды обрабатывали данные мониторинга, приведённые в ежегоднике «Радиационная обстановка на территории России и сопредельных государств» за 2000-2012 гг. [7], а также данные, взятые из отчёта по проекту МНТЦ № 1404 [10] для района д. Большой Бальчуг.

Имеющиеся данные авторы анализировали с целью определения статистически достоверных обобщённых значений параметров удельной активности радионуклидов в компонентах природной среды, необходимые для дальнейших расчётов дозовых нагрузок на речную биоту.

Основной вклад в объёмную активность воды р. Енисей, протекающей вблизи ФГУП ГХК (д. Большой Бальчуг), в 2000-2010 гг. вносили такие радионуклиды, как 32P, 90Sr, 60Co, 137Cs. В 2011-2012 г. – в воде регистрировали в основном 90Sr (0,0033±0,0005 Бк/л), объёмные активности остальных радионуклидов были ниже предела обнаружения. В связи с чем в ходе выполнения работы были сделаны следующие предположения:

-

1) считалось, что содержание 60Co после остановки реактора в воде и организме гидробионтов было незначительным,

-

2) суммарная доза облучения формировалась за счёт 90Sr (все пути облучения), 137Cs (все пути облучения; консервативно предполагали содержание данного элемента в воде равное пределу обнаружения) и 60Co (внешняя доза облучения, обусловленная накоплением данного радионуклида в донных отложениях).

После остановки реактора анализ проб воды на содержание 32P не проводили. Результаты статистического анализа представлены в таблице 1.

Таблица 1 Результаты статистической обработки данных радиационного мониторинга воды р. Енисей в районе д. Большой Бальчуг за 2000-2010 гг.

|

Параметр |

32 P |

60Co |

90Sr |

137 Cs |

|

Среднее значение, Бк/л |

0,12 |

0,0010 |

0,0035 |

0,0010 |

|

Доверительный интервал, Бк/л |

0,10 – 0,13 |

0,0005 – 0,0016 |

0,0022 – 0,0048 |

0,0005 – 0,0018 |

|

УВ по НРБ-99/2009 |

57 |

40 |

4,9 |

11 |

Как видно из приведённой таблицы, удельные активности радионуклидов в речной воде были на несколько порядков меньше установленных уровней вмешательства по НРБ-99/2009 [5].

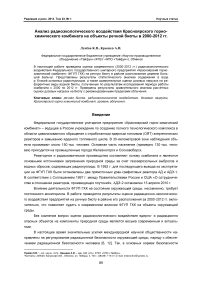

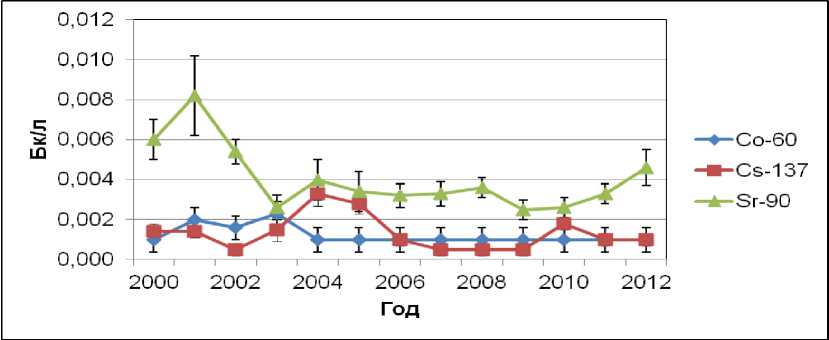

Динамика содержания основных радионуклидов в воде р. Енисей в течение изучаемого периода представлена на рис. 1, 2.

Рис. 1. Динамика содержания 60Co, 137Cs, 90Sr в воде р. Енисей в районе расположения д. Большой Бальчуг в 2000-2012 гг.

Рис. 2. Динамика содержания 32P в воде р. Енисей в районе расположения д. Большой Бальчуг в 2000-2010 гг.

Согласно результатам многолетнего радиационного мониторинга 2000-2012 гг. (рис. 1, 2) прослеживалась динамика снижения содержания 60Co, 90Sr и 137Cs в воде р. Енисей в районе д. Большой Бальчуг. Относительно 32P такого снижения не наблюдалось. Содержание 32P в р. Енисей в 10 км ниже выпуска сбросных вод в течение изучаемого временного периода находилось практически в пределах одного уровня, что говорит о постоянном поступлении данного радионуклида в воду реки.

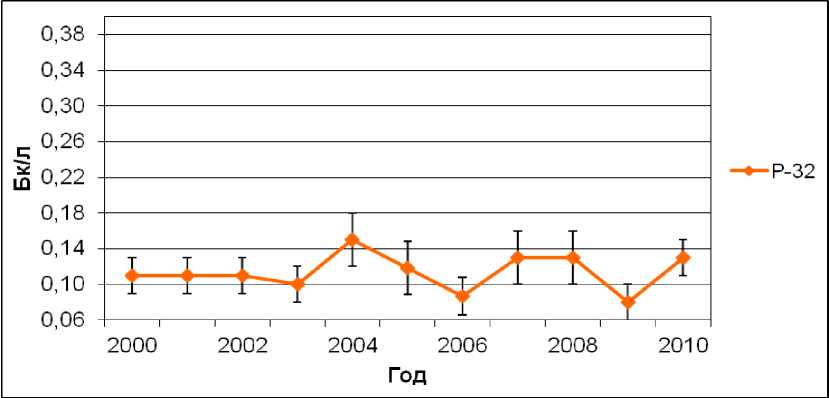

Результаты статистического анализа данных радиационного мониторинга по содержанию радионуклидов в воде применяли для вычисления удельных активностей основных элементов в рыбе (32P, 60Co, 90Sr, 137Cs) в изучаемый период. Полученные значения использовали для расчёта дозовых нагрузок на референтные виды биоты в районе расположения ФГУП ГХК (д. Большой Бальчуг). Результаты расчётов представлены на рис. 3, 4 и в таблице 2.

□ Внутренняя доза

■ Внешняя доза

Рыба Рыба Водные Моллюски пелагическая придонная растения

Рис. 3. Расчётные значения внутренней и внешней доз на референтные виды биоты р. Енисей в районе д. Большой Бальчуг в 2000-2010 гг., мкГр/сут.

1,60E-01

1,40E-01

1,20E-01

1,00E-01

■У 8,00E-02

I 6,00E-02

4,00E-02

2,00E-02

0,00E+00

-

□ Внутренняя доза

-

■ Внешняя доза

Рыба Рыба

Водные растения

Моллюски

пелагическая придонная

Рис. 4. Расчётные значения внутренней и внешней доз на референтные виды биоты р. Енисей в районе д. Большой Бальчуг в 2011-2012 гг., мкГр/сут.

Как видно из приведённых рис. 3 и 4, основной вклад в суммарную дозу в период до остановки последнего реактора на объекте вносило внутреннее облучение, в то время как в 2011 -2012 гг. – основная доля приходилась на внешнее (за исключением пелагической рыбы).

Таблица 2

Расчётные значения дозовых нагрузок на референтные виды биоты р. Енисей в районе д. Большой Бальчуг в 2000-2012 гг., мкГр/сут

|

Референтный вид биоты |

2000-2010 гг. |

2011-2012 гг. |

||

|

Суммарная доза |

Дов. интервал |

Суммарная доза |

Дов. интервал |

|

|

Рыба пелагическая |

1,92 |

1,42-2,42 |

2,50∙10-2 |

(1,91-3,10)∙10-2 |

|

Рыба придонная |

1,90 |

1,25-2,57 |

10,64∙10-2 |

(5,27-16,04)∙10-2 |

|

Водные растения |

0,22 |

0,17-0,27 |

9,98∙10-2 |

(4,60-15,32)∙10-2 |

|

Моллюски |

1,99 |

1,47-2,51 |

10,32∙10-2 |

(4,91-15,70)∙10-2 |

Результаты расчётов показывают, что в 2000-2010 гг. суммарная доза на референтные виды биоты была выше, чем в 2011-2012 г. (табл. 2).

Выводы

Проведённый анализ современного (2000-2012 гг.) воздействия ФГУП ГХК на речную биоту показал, что в 2011-2012 гг. дозовые нагрузки на референтные виды, в связи с выводом из эксплуатации последнего реактора весной 2010 г., были ниже, чем в 2000-2010 гг.

В 2000-2010 гг. основной вклад в суммарную дозу вносило внутреннее облучение, в то время как в 2011-2012 гг. ситуация изменилась. Вероятнее всего, это вызвано тем, что до остановки реактора основным дозообразующим радионуклидом для всех видов речной биоты являлся 32P, обладающий наибольшим коэффициентом накопления в референтных организмах, чем другие изучаемые радионуклиды. В 2011-2012 гг. основной вклад в суммарную дозу облучения вносила внешняя доза, обусловленная накопленными в донных отложениях 60Co и 137Cs. Однако данной тенденции не наблюдалось для пелагической рыбы, скорее всего, это связано с тем, что в отличие от других гидробионтов, данный вид в меньшей степени контактировал с донными отложениями, и доза облучения для него формировалась 90Sr и 137Cs, накопленными внутри организма.

Расчётные оценки мощности дозы для гидробионтов р. Енисей в районе расположения ФГУП ГХК (д. Большой Бальчуг) были значительно ниже рекомендуемых безопасных уровней облучения водной биоты в течение изучаемых периодов (на 2-3 порядка – в 2000-2010 гг.; на 4-5 порядков – в 2011-2012 гг.). По результатам проведённого анализа можно сделать вывод, что существенного воздействия деятельность ФГУП ГХК на речную биоту в настоящее время не оказывает.

Список литературы Анализ радиоэкологического воздействия Красноярского горно-химического комбината на объекты речной биоты в 2000-2012 гг.

- ГОСТ Р ИСО 5479-2002 «Статистические методы. Проверка отклонения распределения вероятностей от нормального распределения».

- ГОСТ Р ИСО 16269-7-2004 «Статистические методы. Статистическое представление данных. Медиана».

- ГОСТ Р ИСО 50779-22-2005 «Статистические методы. Статистическое представление данных. Точечная оценка и доверительный интервал для среднего».

- МКРЗ -Международная комиссия по радиационной защите. Рекомендации 2007 года МКРЗ. Публикация 103. М.: ФМБЦ им. А.И. Бурназяна при поддержке ФМБА России, 2009. 314 с.

- Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009. Санитарные правила и нормативы СанПиН 2.6.1.2523 -09. М., 2009. 67 с.

- Проект Требований безопасности: Радиационная защита и безопасность источников облучения: Международные основные нормы безопасности. Общие требования безопасности. № GSR, ч. 3. Вена: МАГАТЭ, 2011. 318 с.

- Росгидромет. ГУ «НПО «Тайфун». Радиационная обстановка на территории России и сопредельных государств. С.-Пб.: Гидрометеоиздат, 2001-2013.

- Федеральный Закон РФ «Об охране окружающей среды» от 10 января 2002 года № 7-ФЗ.

- Brown J.E., Alfonso B., Avila R., Beresford N.A., Copplestone D., Pröhl G., Ulanovsky A. The ERICA Tool//J. Environ. Radioact. 2008. V. 99, N 9. P. 1371-1383.

- Final Project Technical Report of ISTC 1404 -Estimation and prediction of the consequences for the environment and population of radioactive contamination of the river Yenisei by discharges of the Krasnoyarsk Mining and Chemical Industrial Complex (Project Manager -S.M. Vakulovsky). Obninsk, 2003. Р. 245.

- Ulanovsky A., Pröhl G. Tables of dose conversion coefficients for estimating internal and external radiation exposures to terrestrial and aquatic biota//Radiat. Environ. Biophys. 2008. V. 47, N 2. P. 195-203.

- UN -United Nations. Effects of radiation on the environment. UNSCEAR 2008 Report to the General Assembly with Scientific Annexes. Volume II, Scientific Annex E. Effect of ionizing radiation on non-human biota. New York: United Nations, 2011. 164 p.