Анализ ранних изменений оптической когерентной томографии и глазных проявлений болезни Фогта-Коянаги-Харада (клинические случаи)

Автор: Закиров Р.М., Сабирова И.Х., Жиденко Е.А., Сабирова Л.Н.

Журнал: Вестник Национального медико-хирургического центра им. Н.И. Пирогова @vestnik-pirogov-center

Рубрика: Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 4S1 т.19, 2024 года.

Бесплатный доступ

Трудность диагностики синдрома Фогта-Коянаги-Харада связана с тем, что в продромальную стадию воспалительный процесс развивается в сосудистой оболочке без глазных проявлений, клинически на первое место выходят гриппоподобный синдром, менингизм, ошибочно приводящий пациента к врачу другой специальности.Цель: Анализ данных оптической когерентной томографии (ОКТ) и клинических проявлений для ранней диагностики и своевременного лечения синдрома Фогта-Коянаги-Харада.Методы: Приведены данные двух клинических случаев: пациента Т. с своевременной патогенетической пульс-терапией и пациента В. с альтернативным лечением ввиду его отказа от предложенной терапии.Результаты: На фоне лечения у обоих пациентов наблюдается повышение остроты зрения, однако пациент В. имеет менее благоприятный прогноз по данным ОКТ ввиду отсутствия адекватной терапии.Заключение: ОКТ макулярной области дает возможность поставить правильный диагноз в ранние сроки, что предотвращает переход увеитной стадии болезни Фогта-Коянаги-Харада в хроническую.

Болезнь фогта-коянаги-харада, оптическая когерентная томография, экссудативная отслойка сетчатки, гиперплазия ретинального пигментного эпителия

Короткий адрес: https://sciup.org/140307450

IDR: 140307450 | DOI: 10.25881/20728255_2024_19_4_S1_96

Текст научной статьи Анализ ранних изменений оптической когерентной томографии и глазных проявлений болезни Фогта-Коянаги-Харада (клинические случаи)

Обоснование

Синдром Фогта-Коянаги-Харада (увеоменингоэнце-фальный синдром) – это идиопатическое аутоиммунное заболевание, поражающие ткани, содержащие меланоциты, включая глаза, внутреннее ухо, менингиальную мозговую оболочку, волосы и кожу. Этиология данного синдрома неизвестна.

Патоморфологически заболевание характеризуется образованием диффузных гранулематозных инфильтратов в хориоидее с уменьшением количества меланоцитов [1].

В 1906 году А. Vogt сообщил о пациенте с двухсторонним увеитом, алопецией, полиозом и гиперакузией, Y. Koyanagi в 1914 и 1929 гг. представил случаи двухстороннего увеита с расстройством слуха, выпадением и поседением волос, гипертермией, в связи с чем данный симптомокомплекс был назван синдромом Фогта-Кояна-ги [2]. Японский врач Harada E. Выявил у своих пациентов с менингоэнцефалитом с менингизмом экссудативную отслойку сетчатки, в связи с чем Remky предложил объединить данные состояния в единый синдром.

Синдром Фогта-Коянаги-Харада встречается у лиц обоего пола, но преимущественно у женщин с выражен- ной пигментацией кожи и волос, в возрасте 20–50 лет, в редких случаях диагностируется у детей [3].

Распространенность синдрома Фогта–Коянаги–Ха-рада колеблется от географического положения и этнической принадлежности человека: чаще встречается у испанцев, азиатов и индейцев, реже – у лиц белой расы. В России заболевание регистрируется в районе Среднего и Нижнего Поволжья [4], однако точных сведений о заболеваемости в России данным синдромом на сегодняшний день нет.

Согласно исследованиям, пусковым фактором в развитии аутоимунной Т-опосредованной реакции при синдроме Фогта-Коянаги-Харада является образование аутоантител к меланоцитам, наружным сегментам фоторецепторов и мюллеровским клеткам [5]. Была установлена взаимосвязь между наличием антигенов HLA и развитием увеита при синдроме Фогта–Коянаги–Ха-рада [6–9]. Не исключается роль вирусной инфекции в развитии аутоиммунного воспаления.

Клинически для продромальной стадии характерны неврологические и слуховые нарушения, для стадии острого увеита – двухсторонний гранулематозный передний и задний увеит с экссудативной отслойкой сетчатки,

для стадии выздоровления – участки депигментации на глазном дне, вид «заходящего солнца», признак Сигиура. Из экстраокулярных проявлений: витилиго, алопеция, в том числе бровей и ресниц, и полиоз.

Актульность

Затруднения при диагностике синдрома Фогта-Коя-наги-Харада связаны с тем, что в первую продромальную стадию заболевания на первое место выходят гриппоподобный синдром, менингизм, ошибочно приводящий пациента к врачу другой специальности, в то время как в сосудистой оболочке глаза развивается воспалительный процесс без офтальмологических проявлений.

Цель: анализ ранних изменений оптической когерентной томографии и клинических проявлений случаев синдрома Фогта-Коянаги-Харада.

Материалы и методы: под нашим наблюдением с 2023 г. по 2024 г. находились 5 пациентов с болезнью Фогта-Коянаги-Харада, двое из которых вызывают наибольший клинический интерес. Оба пациента, мужчины В. и Т., обратились в ГАУЗ «РКОБ МЗ РТ им. Е.В. Адамюка» на пятый день болезни с жалобами на снижение зрения обоих глаз, двоение, головные боли, искажение предметов, размытость ближнего текста. У первого пациента также отмечались повышенная чувствительность кожи головы, алопеция, полиоз и гипертермия. Офтальмологическое обследование включало визометрию, биомикроофтальмоскопию, тонометрию, ультразвуковое А- и В-скани-рование, компьютерную периметрию, спектральную когерентную оптическую томографию на оборудовании Spectralis HRA+OCT (Heidelberg), (Stratus OCT, Zeiss, Германия) и Optovue Solix (США). Пациенту В. были проведены общесоматическое обследование, осмотры невролога и оториноларинголога, ревматолога, выполнены МРТ головного мозга (без патологии), клинический (в начале заболевания СОЭ в норме, через 12 дней – ускорение СОЭ до 18 мм/час без лейкоцитоза) и биохимический анализы крови (СРБ в норме) и обнаружены IgG к ЦМВ, ВПГ 1 и 2 типов серологическим методом.

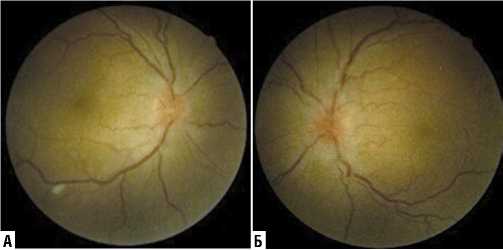

У пациента В., мужчины 50 лет, на момент обращения Visus OD 0.7 с коррекцией 0.8, OS 0.4–0.5 н/к; Ро правого глаза 11.0 мм рт. ст., левого глаза – 13.0 мм рт. ст. При биомикроскопии на обоих глазах: умеренно выраженная смешанная инъекция сосудов глазного яблока, в передней камере клеточная взвесь феномен Тиндаля 2+, на роговице запотелость эндотелия, в нижней части определяются множественные мелкие преципитаты. Преломляющие среды прозрачные. На глазном дне: ДЗН гиперемирован, границы стушеванные, не просматриваются, умеренно проминирует, артерии сужены, вены полнокровно извиты, А:В=2:3, макула отечная, радиальная складчатость. Периферия без грубой очаговой патологии (Рис. 1).

По данным компьютерной периметрии, определялось снижение светочувствительности и расширение слепого пятна. Результат В- сканирования показал умеренно выраженную экссудацию и утолщение хориоретиналь-

Рис. 1. Фото глазного дна при первичном обращении пациента В. (А – правый глаз, Б – левый глаз).

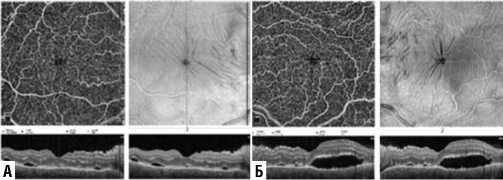

Рис. 2. ОКТ правого и левого глаза пациента В. при первичном обращении (А – правый глаз, Б - левый глаз).

ного комплекса и плоскую (щелевидную) экссудативную отслойку сетчатки на периферии в нижнем сегменте и в проекции заднего полюса. При ОКТ исследовании макулярной области определялась отслойка нейросенсорной сетчатки во всех квадрантах, перифовеолярно в носовом секторе локальная отслойка бациллярного слоя, волнистость контура РПЭ, альтерация ПРА, утолщение хориоретинального комплекса с единичными гиперрефлективными точкам и хориоидеи (Рис. 2).

Постановка диагноза основывается на соответствии клиническим критериям N. A. Rao 2007 года [10]. С учетом наличия всех 1–5 критериев болезни Фогта-Коянаги-Харада, пациенту В. рекомендована патогенетическая пульс-терапия метилпреднизолоном с последующим длительным приемом преднизолона по убывающей схеме. Ввиду его отказа от предложенного лечения, было назначено альтернативное лечение: в оба глаза в виде местных инстилляции кортикостероидов, НПВС и пара-бульбарных инъекции кортикостероидов пролонгированного действия (3 инъекции с интервалом 7 дней), и назначена системная противовирусная терапия Фамцикловир по 1000 мг с уменьшением дозировки до 500 мг. Через 1 месяц на фоне лечения у пациента В. острота зрения повысилась до 0.8 н\к правого глаза и 0.8–0.9 с коррекцией левого глаза. Ро 11.0 мм рт. ст. правого глаза, 13.0 мм рт. ст. левого глаза. Субъективно пациент отметил отсутствие двоения и наличие умеренного искажения предметов. Объективно на обоих глазах инъекции сосудов конъюнктивы не наблюдалось, но сохранялись преципитаты в нижней части эндотелия роговицы, на глазном дне сохранялась отечность, гиперемия ДЗН, артерии сужены,

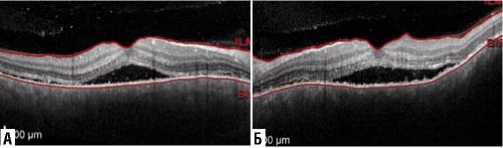

Рис. 3. ОКТ пациента В. через месяц после лечения (А – правый глаз, Б – левый глаз).

вены расширены полнокровны, А:В = 2:3, в макулярной области по данным ОКТ отека не наблюдалось, но сохранялась перипапилярная отслойка нейроэпителия. ОКТ диагностика через 1 месяц показала отсутствие отслойки нейросенсорной сетчатки во всех квадрантах, но присутствовало истончение эллипсоидной зоны, гиперплазия РПЭ, альтерация РПЭ, утолщение хориоидеи с единичными гиперрефлективными точкам (Рис. 3).

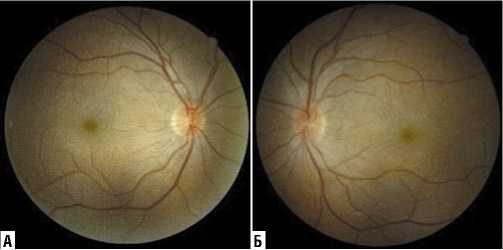

Пациент Т, мужчина 41 год, на момент обращения Visus OD 0.05 с коррекцией 0.4, Visus OS 0.05 с коррекцией 0.2. Ро OU 14.0 мм рт. ст. Биомикроскопически на обоих глазах: инъекции сосудов глазного яблока не наблюдалось, в передней камере клеточная взвесь феномен Тиндаля 1+, на роговице в нижней части определяются единичные мелкие преципитаты. Преломляющие среды прозрачные. На глазном дне: ДЗН гиперемирован, границы умеренно стушеванные, артерии сужены, вены умеренно расширены полнокровно извиты, А:В =2-3, макула слабо отечная, радиальная складчатость. Периферия без грубой очаговой патологи (Рис. 4).

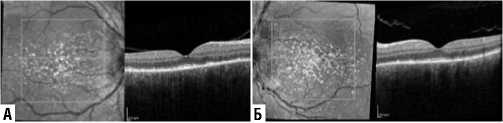

По данным компьютерной периметрии определялось незначительное снижение светочувствительности и расширение слепого пятна. Результат В- сканирования показал умеренно выраженную экссудацию и утолщение хориоретинального комплекса с участками плоской экссудативной отслойки сетчатки в центральной зоне и на периферии. Клинический анализ в начале заболевания: СОЭ в норме, лейкоцитоз до 12,2*109 и биохимический анализы крови (СРБ отрицательный). По данным ОКТ отслойка нейросенсорной сетчатки в фовеа, пери- и па-рафовеолярно, во всех квадрантах, гиперрефлективные включения субретинально, волнистось контура РЭП, утолщение хориоидеи и единичные гиперрефлективные точки хориоидеи (Рис. 5).

Диагноз неполный синдром Фогта-Коянаги-Харада был поставлен на основании комплекса глазных и экстра-окулярных симптомов, наличия 1–4 клинических критериев, в связи с чем была рекомендована патогенетическая пульс-терапия дексаметазоном 100 мг внутривенно капельно 3 дня. С 4 дня пероральный прием преднизолона по убывающей схеме из расчета 1 мг\кг (у данного пациента 70 мг) 14 дней, с постепенным снижением дозы преднизолона в течение 6 месяцев по схеме с 65 мг до 10 мг с одновременным приемом омепразола до отмены кортикостероидов.

На фоне получаемого лечения через 1 месяц острота зрения правого глаза 1.0, левого глаза 0.8 н\к., Ро ОU – 14.0 мм рт. ст. При биомикроскопии инъекции

Рис. 4. Фото глазного дна при первичном обращении пациента Т. (А – правый глаз, Б – левый глаз).

Рис. 5. ОКТ правого и левого глаза пациента Т. при первичном обращении (А – правый глаз, Б – левый глаз).

Рис. 6. ОКТ пациента Т. через месяц после лечения (А – правый глаз, Б – левый глаз).

сосудов конъюнктивы не наблюдалось, на глазном дне сохранялась умеренная гиперемия ДЗН с четкими границами правого глаза, с незначительной стушеванностью границ левого глаза, артерии сужены, вены умеренно расширены, А:В = 1:2, макулярный рефлекс сглажен, на периферии без грубой очаговой патологии. По данным ОКТ контур fovea сохранен, местами истончение эллипсоидной зоны с уменьшением толщины хориоидеи (Рис. 6).

Выводы

-

1. При отсутствии стартовой агрессивной гормональной терапии заболевания и длительного контроля воспаления сохранение высоких зрительных функций в долгосрочной перспективе выглядит сомнительным, несмотря на улучшение зрения на фоне местной гормональной терапии.

-

2. Появление гиперплазии РПЭ и штрихообразной гипертрансмиссии сигнала на ОКТ о свидетельствует повреждении РПЭ и трансформации увеитной стадии в хроническую.

-

3. Оптическая когерентная томография макулярной области и ДЗН с комплексом глазных и экстраокулярных симптомов позволит установить правильный диагноз в самые ранние сроки заболевания.

Список литературы Анализ ранних изменений оптической когерентной томографии и глазных проявлений болезни Фогта-Коянаги-Харада (клинические случаи)

- Кански Дж.Дж., Милевски С.А., Дамато Б.Э., Тэннер В. Заболевания глазного дна. - Пер. с англ. - 2-е изд. ⁄ Под общ. ред. чл.-корр. РАМН, проф. С.Э. Аветисова. - М.: МЕДпресс-информ, 2009. - 424 с.

- Федотов В. П. Расстройства пигментации кожи (дисхромии)//ДВКС. 2014. EDN: ZEVQBR

- Катаргина Л. А., Денисова Е. В., Старикова А. В., Гвоздюк Н. А. Клинические особенности и результаты лечения увеитов, ассоциированных с синдромом Фогта-Коянаги-Харада у детей. Офтальмологические ведомости. 2012; 5 (1): 36-44. EDN: PCBFNX

- Сенченко Н. Я., Щуко А. Г., Малышев В. В. Увеиты: руководство. М.: ГЕОТАР-Медиа; 2010.

- Кацнельсон Л.А., Танковский В.Э. Увеиты (клиника, лечение).- М., 1998. - 203 с.

- Bodmer W. //HLA 1997 Eds P.Terasaki, D.Gjertson. - 1998. - P. 1-7.

- Boutimzine N., Laghmari A., Ouazzani I., Ibrahimy W., Mohcine Z. // J. Fr. Ophtalmol. - 1998. - Dec; 21 (10). - P. 746-754.

- Desarnaulds-A.B., Borruat-F.X., Herbort-C.P., Spertini-F. //Klin.-Monatsbl.-Augenheilkd. - 1996. - May. - 208 (5). - P. 301-302.

- Мамбеткулова Г. К., Ишбердина Л. Ш., Мальханов В. Б. Иммунологические и иммуногенетические особенности увеитов при синдроме Фогта-Коянаги-Харада. Русский медицинский журнал.

- Rao N. A., Sukavatcharin S., Tsai J. H. Vogt-Koyanagi-Harada disease diagnostic criteria. Int. Ophthalmol. 2007; 27 (2-3): 195-9.8.2024).