Анализ RER+ фенотипа в билатеральных и монолатеральных карциномах молочной железы

Автор: Кулигина Е.Ш., Соколенко А.П., Григорьев М.Ю., Суспицын Е.Н., Буслов К.Г., Зайцева О.А., Яцук О.С., Лазарева Ю.Р., Шахнович Е.Б., Того А.В., Имянитов Е.Н.

Журнал: Сибирский онкологический журнал @siboncoj

Рубрика: Экспериментальные исследования

Статья в выпуске: 2 (26), 2008 года.

Бесплатный доступ

Резюме. RER+ (replication error) фенотип, называемый также микросателлитной нестабильностью (MSI), отражает дефект репарации неспаренных оснований ДНК и характерен для некоторых опухолей толстой кишки. В других разновидностях новообразований данный тип молекулярно-генетических повреждений практически не встречается. В наших предшествующих работах, посвященных изучению аллельных имбалансов, мы обнаружили несколько опухолей с признаками фенотипа RER+ у пациенток с билатеральной формой рака молочной железы (БРМЖ). Настоящее исследование было направлено на дальнейший анализ этого неожиданного феномена. Использование стандартной панели микросателлитных маркеров позволило обнаружить RER+ статус в 6 из 60 (10 %) контралатеральных опухолей, полученных от больных с метахронным БРМЖ; существенно, что подобный фенотип не был выявлен ни в одной из 50 первых опухолей, доступных для исследования. Анализ 11 пар синхронных БРМЖ установил микросателлитную нестабильность в 1 из 22 карцином. В контрольной группе, состоящей из 52 монолатеральных РМЖ, феномена RER+ не наблюдалось. Представленные данные заставляют предположить, что развитие определённой части контралатеральных метахронных опухолей молочной железы сопряжено с побочными эффектами лечения первого новообразования.

Rer+ фенотип, микросателлитная нестабильность, рак молочной железы, билатеральный рак молочной железы

Короткий адрес: https://sciup.org/14056741

IDR: 14056741 | УДК: 618.19-006.6:575.113

Текст научной статьи Анализ RER+ фенотипа в билатеральных и монолатеральных карциномах молочной железы

Феномен RER+ (replication error) фенотипа, называемый также микросателлитной нестабильностью (MSI), был впервые описан в 1993 г. при изучении карцином толстой кишки [6]. Микро-сателлитная нестабильность возникает вследствие дефектов системы репарации неспаренных оснований (mismatch repair, MMR) и проявляется как накопление аллелей с изменённой длиной коротких повторов ДНК. RER+ фенотип является отличительной чертой опухолей, ассоциирован- ных с синдромом наследственного неполипозного рака толстой кишки (hereditary non-polyposis colorectal cancer, HNPCC), и возникает в результате наследственных мутаций в генах MLH1, MSH2, MSH6 или PMS2. Кроме того, микросателлитная нестабильность встречается в некоторых спорадических опухолях, особенно при новообразованиях толстой кишки и эндометрия. В последнем случае инактивация генов MMR, как правило, вызвана гиперметилированием промоторной области [20].

В настоящее время общепринятым способом анализа RER+ фенотипа в опухолях является тестирование при помощи стандартного набора микросателлитных маркеров, одобренного экспертами Национального Института Рака США (National Cancer Institute, NCI). Рекомендуемая панель включает два квазимономорфных моно-нуклеотидных микросателлита ( BAT25 и BAT26 ) и три динуклеотидных маркера ( D5S346, D2S123, и D17S250 ). Карциномы, демонстрирующие укорочение длины повторов по двум и более маркерам основной панели или имеющие более 30 % нестабильных локусов при использовании большего числа маркеров, принято относить к случаям микросателлитной нестабильности высокого уровня (MSI-H), эквивалентной RER+ фенотипу. В случае изменения длины только одного локуса из пяти в основной панели или менее 30 % других маркеров было предложено использовать термин «низкий уровень микросателлитной нестабильности» (MSI-L) [6].

Некоторые аспекты рекомендаций NCI до сих пор являются предметом дискуссий. В частности, многие исследователи настаивают, что лишь накопление повреждений в мононуклео-тидных локу-сах является достоверным и достаточным признаком истинной микросателлитной нестабильности, в то время как использование динуклеотидных маркеров только запутывает её определение [21]. Cуществует мнение, что рекомендованная панель маркеров пригодна только для анализа опухолей, относящихся к спектру HNPCC. В то же время для других типов новообразований (например, для рака молочной железы или рака легкого) характерен совершенно иной паттерн альтераций микросателлитов, что требует привлечения других локусов для анализа [6, 20]. Помимо этого, представляется сомнительным разграничение карцином с низким уровнем микросателлитной нестабильности (MSI-L) и стабильных опухолей (MSS). На данный момент большинство исследователей номинально классифицируют опухоли с укорочением длины единственного маркера как MSI-L [11]. Очевидно, что вероятность обнаружить поврежденный локус повышается с увеличением количества используемых маркеров, следовательно, доля опухолей с MSI-L статусом весьма зависит от дизайна исследования.

Наша предыдущая работа была посвящена анализу аллельных имбалансов в билатеральных карциномах молочной железы (БРМЖ) [14]. Мы обнаружили несколько карцином с паттерном микросателлитной нестабильности, характерным для опухолей толстой кишки, что является чрезвычайно редким для РМЖ [2, 4, 12, 23, 25, 27]. В настоящей работе представлены результаты специального исследования, посвящённого этому феномену. В отличие от предыдущего сообщения [14], главной целью данной работы являлся именно анализ микросателлитной нестабильности, поэтому вместо маркеров, предназначенных для выявления потерь гетерозиготности, мы использовали MSI-специфические локусы. В качестве контроля была проанализирована группа образцов монолатерального рака молочной железы (РМЖ). Мы подтвердили, что RER+ фенотип (MSI-H) встречается только в билатеральных, но не в моно-латеральных карциномах молочной железы. Среди БРМЖ микросателлитная нестабильность наблюдалась преимущественно во вторых метахронных опухолях, что позволяет предположить негативное мутагенное влияние лечения, предпринимавшегося по поводу первой неоплазмы.

Материал и методы

Билатеральные и монолатеральные карциномы молочной железы

В качестве источника ДНК для группы БРМЖ были использованы архивные патоморфологиче-ские срезы опухолей, полученные от 71 пациентки. Коллекция первых опухолей соответствовала 1962–1993 гг., средний возраст женщин на момент заболевания составил 50,2 года (возрастной интервал – 27–85 лет). Коллекция контралатеральных опухолей соответствовала 1985–1996 гг., средний возраст на момент возникновения второй опухоли составил 57,5 года (возрастной интервал – 37–87 лет), 11 пар БРМЖ были синхронными (временной интервал между возникновением опухолей не более 1 года), 60 случаев относились к метахронным опухолям. ДНК из обеих неоплазм была доступна для всех синхронных и 50 метахронных БРМЖ; для 10 метахронных БРМЖ в архиве имелась только вторая опухоль. Контрольная группа была представлена 52 случаями РМЖ, диагностированными за период с 1995 по 1999 г., средний возраст пациенток составил 56,0 лет (возрастной интервал –

32–73 года). Выделение ДНК выполнялось по методике, опубликованной в работе [14].

Анализ микросателлитной нестабильности

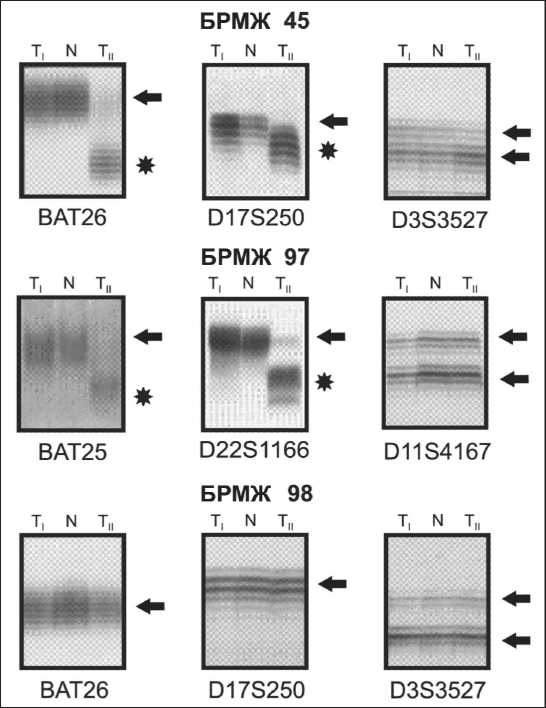

Одному из маркеров основной панели, рекомендованной NCI [6], D2S123, соответствовал довольно протяженный фрагмент ДНК, это делало его непригодным для анализа архивного материала. Данный маркер был заменен на BAT40 , который относится к альтернативным локусам списка NCI [6]. Таким образом, тестирование производилось при помощи 3 мононуклеотидных ( BAT25, BAT26 и BAT40 ) и 2 динуклеотидных ( D5S346 и D17S250 ) маркеров. В случае обнаружения нестабильности или неудачной амплификации по одному из указанных локусов использовались 5 дополнительных динуклеотидных маркеров ( D1S225, D11S4167, D22S272, D22S1166, D3S3527) (рис. 1) .

Рис. 1. Микросателлитная нестабильность в билатеральных опухолях молочной железы. Интактные и укороченные аллели помечены стрелками и звездочками, соответственно

Результаты и обсуждение

В 14 (11%) из 132 опухолей от пациенток с БРМЖ и в 2 (4%) из 52 монолатеральных карцином обнаружены признаки микросателлитной нестабильности (табл. 1). Семь карцином с микро-сателлитной нестабильностью от больных БРМЖ были классифицированы как RER+ (MSI-H), тогда как 7 остальным новообразованиям был присвоен MSI-L статус. В группе монолатерального РМЖ оба случая c нестабильностью имели фенотип MSI-L.

RER+ фенотип обнаруживался исключительно во вторых метахронных БРМЖ (табл. 2). Действительно, MSI-H статус был зарегистрирован в 6/60 (10 %) контралатеральных неоплазмах, в 0/50 (0 %) первых опухолей (p=0,021) и только в 1/22 (5 %) синхронных БРМЖ (p=0,434). Более того, укорочение мононуклеотидных маркеров наблюдалось лишь в 4 вторых опухолях, полученных от метахронных БРМЖ пар, и не встречалось ни в каких других группах неоплазм.

Клинические характеристики БРМЖ с MSI-H не имели каких-либо выраженных особенностей (табл. 3). Два БРМЖ (пациентки 76 и 77) характеризовались ранним началом возникновения обеих опухолей. Отягощенный семейный анамнез был выявлен у 4 из 7 пациенток, при этом ни один из этих случаев не имел признаков синдрома HNPCC.

Билатеральный рак молочной железы составляет примерно 5 % от общего числа случаев РМЖ. Некоторые БРМЖ связаны с носительством наследственных мутаций в генах BRCA1, BRCA2, CHEK2 или NBS1. Однако этиология большинства билатеральных карцином остается неизвестной [1, 7]. Эпидемиологические данные не позволяют считать, что причиной БРМЖ является избыточное действие таких известных факторов риска, как ранний возраст начала менструаций, поздняя менопауза, отсутствие потомства и т.д. [13].

В настоящей работе нами показано, что каждая десятая контралатеральная метахронная карцинома соответствует критериям фенотипа RER+. Это наблюдение весьма удивительно, так как микро-сателлитная нестабильность «колоректального» типа чрезвычайно редко встречается при раке молочной железы. Наиболее вероятно, что повышенная встречаемость MSI-H в контралатеральных опухолях у больных с метахронным БРМЖ

Таблица 1

Микросателлитная нестабильность в билатеральных и монолатеральных карциномах молочной железы

Частота нестабильности микросателлитных маркеров в билатеральных и монолатеральных карциномах молочной железы

|

Опухоль |

BAT26 |

BAT25 |

BAT40 |

D5S346 |

D17S250 |

D1S225 |

D11S4167 |

D22S272 |

D22S1166 |

D3S3527 |

Статус MSI |

|

Билатеральные карциномы молочной железы |

|||||||||||

|

24-I |

N |

N |

N |

N |

SHIFT |

N |

N |

N |

N |

N |

MSI-L |

|

27-II |

N |

N |

N |

N |

SHIFT |

N |

N |

N |

N |

N |

MSI-L |

|

31-II |

N |

N |

N |

N |

SHIFT |

SHIFT |

N |

N |

N |

N |

MSI-L |

|

39-II |

SHIFT |

N |

nd |

SHIFT |

nd |

nd |

nd |

nd |

N |

nd |

MSI-H |

|

45-II |

SHIFT |

SHIFT |

N |

SHIFT |

SHIFT |

SHIFT |

N |

SHIFT |

N |

N |

MSI-H |

|

69-II |

N |

N |

N |

SHIFT |

N |

SHIFT |

N |

N |

N |

SHIFT |

MSI-H |

|

76-II |

na |

na |

SHIFT |

N |

N |

na |

na |

N |

SHIFT |

N |

MSI-H |

|

77-I |

N |

na |

N |

N |

N |

N |

SHIFT |

SHIFT |

N |

SHIFT |

MSI-H |

|

81-II |

N |

N |

N |

N |

SHIFT |

N |

N |

N |

N |

N |

MSI-L |

|

82-II |

N |

N |

na |

SHIFT |

N |

N |

N |

SHIFT |

SHIFT |

N |

MSI-H |

|

88-II |

N |

N |

N |

N |

SHIFT |

N |

N |

N |

N |

N |

MSI-L |

|

92-I |

N |

N |

na |

N |

N |

SHIFT |

N |

N |

N |

N |

MSI-L |

|

97-I |

N |

N |

N |

N |

SHIFT |

N |

N |

N |

N |

N |

MSI-L |

|

97-II |

SHIFT |

SHIFT |

SHIFT |

SHIFT |

SHIFT |

N |

N |

N |

SHIFT |

N |

MSI-H |

|

Монолатеральные карциномы молочной железы |

|||||||||||

|

24 |

N |

N |

N |

N |

SHIFT |

N |

N |

N |

N |

N |

MSI-L |

|

62 |

N |

N |

N |

SHIFT |

N |

N |

N |

N |

N |

N |

MSI-L |