Анализ ресурсного потенциала санаторно-курортного комплекса

Автор: Какосьян Эва Крикоровна

Журнал: Петербургский экономический журнал @gukit-journal

Рубрика: Региональная экономика

Статья в выпуске: 4 (12), 2015 года.

Бесплатный доступ

В статье раскрываются роль и значение ресурсно-рекреационного потенциала, включающего в себя совокупность таких природных факторов, как климатические условия, рельеф, наличие минеральных вод, лечебных грязей и др. Рассматривается необходимость комплексного подхода к эффективному использованию как природных ресурсов, так и иных составляющих ресурсного потенциала санаторно-курортного комплекса.

Ресурсный потенциал, санаторно-курортный комплекс, эффективность, санаторный продукт

Короткий адрес: https://sciup.org/140128967

IDR: 140128967

Текст научной статьи Анализ ресурсного потенциала санаторно-курортного комплекса

Многообразие природно-климатических, материально-технических и трудовых составляющих ресурсного потенциала санаторно-курортного комплекса, методов и факторов, направленных на повышение эффективности его использования в различных временных периодах, привело к тому, что в экономической литературе в настоящее время сформировались различные точки зрения ученых о средне-, долгосрочном развитии санаторно-курортного комплекса и его ресурсном обеспечении. Так, развитие субъектов хозяйствования санаторно-курортного комплекса одними авторами связывается с осуществлением государственной программы здравоохранения, другими авторами – с видами туристской деятельности. При этом в соответствии со статьями Федерального закона «Об основах туристской деятельности», санаторно-курортные комплексы относятся к туристской индустрии и являются ее частью. В то же время санаторно-курортный комплекс находится и в ведении Министерства здравоохранения и социального развития РФ.

Наряду с этим, уровень эффективности использования ресурсного потенциала санаторно-курортного комплекса в существенной степени зависит от влияния таких факторов внешней среды на текущее функционирование и перспективное развитие его субъектов, как: социокультурные, экономические, природно-климатические, технологические, политические. В свою очередь, взаимодействие элементов ресурсного потенциала санаторно-курортного комплекса обусловлено объективизацией и конкретизацией результата функционирования санаторно-курортного комплекса, выражаемого в оказании основных и сопутствующих услуг разнообразному контингенту потребителей.

За рубежом в состав услуг рекреации включают две взаимосвязанные составляющие услуг, выражаемые услугами гостеприимства в процессе размещения в гостинице и ресторанного обслуживания, и услугами собственно курорта как деятельности по оказанию услуг туристам-путешественникам [1].

Рекреационные услуги, на взгляд автора, в достаточно полном объеме могут быть выражены в раскрытии сущности понятия «курорт», которое представляет собой освоенную и используемую в лечебно- профилактических целях территорию с природными лечебными ресурсами. При этом лечебные свойства природных объектов и условий, сопутствующих им, устанавливаются на основе научных исследований, многолетней практики и утверждаются соответствующими органами исполнительной власти, решающими проблемы в области здравоохранения.

Поскольку по международной классификации Всемирной туристской организации поездки на курорты с целью отдыха и восстановления здоровья относятся к лечебному туризму, то санаторно-курортный комплекс можно рассматривать как один из видов курортного предпринимательства, имеющего с ним ряд общих черт и определяющих его рекреационные особенности.

Санаторно-курортное предпринимательство, на взгляд автора, следует представить преимущественно предпринимательством в сфере услуг с соответствующими этой сфере их особенностями, выражаемыми неосязаемостью, неспособностью к хранению, неразрывностью оказания и потребления, изменчивостью.

Своеобразие санаторного продукта в данном виде предпринимательства так же, как и курортного, можно определить комплексностью входящих в его состав услуг и сопутствующих им товаров. Санаторно-курортное предпринимательство характеризуется различным сочетанием самых разнообразных услуг, оказываемых в форме размещения, питания, транспорта, лечения, досуга. Особенностью санаторно-курортного продукта является комплексность оказываемых услуг и сопутствующих им товаров, удовлетворяющих потребности отдыхающих во время пребывания на рекреационной территории. Спрос на санаторно-курортные услуги очень эластичен по отношению к цене и доходам и вместе с этим чувствителен к таким неценовым факторам внешней среды, как политические, экономические, экологические.

В целом логико-вербальную форму понятия «санаторно-курортные услуги» можно представить как: «Санаторно-курортная комплексная услуга – это объединенный состав оказываемых потребителям услуг на рекреационной территории с целью восстановления здоровья в процессе изменения места своего территориального пребывания посредством лечения, отдыха, получения новых впечатлений» [2].

Курортное хозяйство, функциональным назначением которого является обслуживание потребителей услуг на рекреационной территории в процессе их лечения и отдыха, представляет собой комплекс лечебно-профилактических учреждений: санаториев, лечебных пансионатов, курортных поликлиник, пляжей, галерей минеральных вод, водолечебниц, ра-донолечебниц, грязелечебниц, соляриев, аэра- риев, бассейнов и аквапарков, тематических и природных парков [3].

В решение основных задач курортного дела входят: разработка научных основ организации курортного дела, технологий управления и экономического регулирования этого вида деятельности; создание методов и технологий санаторно-курортного лечения и оздоровления; изыскание и использование курортных ресурсов; изучение потребности населения в санаторно-курортном оздоровлении и лечении, в том числе рекреакционных потребностей; разработка нормативно-правовых регламентаций курортной деятельности, лицензирования, стандартизации и сертификации курортных услуг; эксплуатация курортных объектов (здравниц, курортной инфраструктуры); совершенствование технологий и повышение качества курортного обслуживания, в том числе размещения, питания, анимационно-досуговой деятельности; разработка научных основ и нормативов обеспечения объектами санаторно-курортной инфраструктуры, их эффективного использования, благоустройства, в том числе санитарной охраны курортов [3].

Санаторно-курортный продукт, предлагаемый для потребления отдыхающему во время нахождения в санаторно-курортном субъекте хозяйствования, в настоящее время характеризуется следующими особенностями: большим удельным весом входящих в него базовых услуг (70–80%) с преобладанием медицинской составляющей; индивидуальным, а не групповым направлением отдыхающих; отсутствием индивидуального предложения продукта для конкретного потребителя как по составу, так и по цене комплексных услуг; значительным количеством сложных и дорогостоящих медицинских процедур.

Сложившееся в настоящее время отношение потребителей к комплексным санаторно-курортным услугам свидетельствует о том, что в современных условиях данный вид услуг является второстепенным и существенно уступает привычной для потребителя услуге по организации отдыха, представляющей собой организацию туристской поездки в зарубежные страны. Однако значительное число данных потребителей услуг готово приобретать туристские услуги, включающие курортную медицину, с тем условием, чтобы данная услуга выражалась в качестве индивидуального продукта, который, в свою очередь, по уровню затрат соответствовал бы уровню и качеству платной медицины, предоставляемой потребителю по месту его жительства.

Таким образом, перед санаторно-курортными субъектами хозяйствования в современных условиях встают такие первостепенные задачи, как: организация комплекса рекреационных, досуговых, анимационных услуг, направленных на удовлетворение потребностей современного потребителя в оздоровительном отдыхе; включение курортных объектов в гостиничную структуру; создание маркетинговых функциональных подразделений; оптимизация информационных, материальных, финансовых потоков; внедрение управленческого учета; создание таких условий, в которых каждый отдельный потребитель имел бы возможность обладать индивидуальным набором необходимых для него услуг в течение времени его пребывания в санаторно-курортной здравнице.

Первостепенную роль в создании, текущем функционировании и перспективном развитии санаторно-курортного комплекса в стране играет ее рекреационно-ресурсный потенциал, который включает в себя совокупность таких природных факторов, как климатические условия, рельеф, наличие минеральных вод, лечебных грязей, способных благоприятно повлиять как на физиологическое состояние человека (способствовать лечению заболеваний), так и на духовное. Одним из главных принципов оказания санаторно-курортных услуг при этом должен выступать комплексный подход к эффективному использованию как природных ресурсов, так и всех иных составляющих ресурсного потенциала.

Так, например, рельеф является основной составляющей ресурсного потенциала санаторно-курортного комплекса в процессе применения ландшафтотерапии, направленной на улучшение состояния организма человека, в условиях пребывания в красивой местности с живописными пейзажами. Кроме того, рельеф является значительным конкурентным преимуществом конкретного санаторно-курортного комплекса.

Природно-климатические условия являются основой для лечения и оздоровления в процессе дозированного воздействия климатических факторов на организм человека (климатотерапия). Отметим также и то, что в случае, когда наблюдается недостаток базовых естественноресурсных факторов, важное значение принимает стремление к созданию и внедрению технологических, процессных, продуктовых и организационных новшеств, так как именно за счет них санаторно-курортный комплекс имеет возможность получить аналогичные, а зачастую и более сильные конкурентные преимущества. В тех случаях, когда имеет место ситуация, в которой можно наблюдать неоднозначность влияния климатических факторов, ключевое значение отводится отдельным рекреационным территориям, обладающим уникальным микроклиматом.

Наличие таких элементов рекреационноресурсного потенциала, как гидрографические сети, включающие в себя совокупность рек и иных водоемов, гидрографические сети предоставляют санаторно-курортному комплексу возможность оказания комплексных услуг в процессе экологического и спортивного туризма, стремительно набирающих популярность во всем мире. Огромное значение в развитии санаторно-курортного комплекса играет нали-

Список литературы чие гидроминеральных ресурсов, использование которых зачастую не является достаточно интенсивным, эффективным и полноценным. Данная ситуация наиболее характерна для тех стран, где отсутствует успешное позиционирование на рынке санаторно-курортных турпро-дуктов. В качестве положительных примеров эффективного использования и позиционирования гидроминеральных ресурсов можно привести такие международные курорты, как Виши (Франция), Карловы Вары (Чехия).

Еще одной важной природной составляющей ресурсного потенциала, влияющей на развитие санаторно-курортного комплекса, является наличие месторождений лечебных грязей. Однако их географическая концентрация является неравномерной и тем самым снижает эффективность их использования. В данной ситуации крайне важна правильная организация решения данной проблемы посредством транспортировки лечебных грязей в другие санаторно-курортные комплексы в целях наиболее полного использования данного ресурса.

Таким образом, в большинстве регионов наблюдается недостаточно полное использование рекреационно-ресурсного потенциала. Так, значительное количество уникальных месторождений минеральных вод и грязей не вводятся в эксплуатацию, микроклиматические условия отдельных регионов остаются без внимания, что существенно тормозит развитие сети санаторно-курортных комплексов.

-

1. Исследования ЗАО «СКО ФНПР «Профкурорт» profkurort.ru (дата обращения 29.08.14)

-

2. Нагоев А. Б. Проблемы развития санаторно-курортного и туристско-рекреационного комплекса Кавказских Минеральных Вод. Управление экономическими системами. Электронный научный журнал. URL: htt://uecs.ru/ (дата обращения 25.08.14) 3. Ветитнев А. М., Журавлева Л. Б . Курортное дело: учебное пособие. М.: КНОРУС, 2007. 528 с.

-

4. Малюшенкова Е. Д. Анализ концентрации на рынке национальных гостиничных сетей // Петербургский экономический журнал. 2013. № 3(3). С. 12–18.

-

5. Айдаров Л. А., Лавров В. В. Формирование стратегии развития туристско-рекреационного комплекса в Калининградской области // Петербургский экономический журнал. 2014. № 1. С. 83–91.

-

6. Лаврова Т. А., Сорвина Т. А. Тенденции и особенности развития предприятий SPA-индустрии // Петербургский экономический журнал. 2015. № 2. С. 92–98.

ТЕХНОЛОГИЯ ФОРМИРОВАНИЯ

ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ

НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ ПРИ ЭКСПЕРТИЗЕ ПРОЕКТОВ

НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ

THE TECHNOLOGY OF THE IMPACT ASSESSMENT FORMATIONON THE ENVIRONMENT DURING THE EXAMINATION OF DRAFTSUBSURFACE USE

ЖУКОВА Инна Викторовна

Современное российское законодательство, касающееся экологической оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС), берет за основу Федеральный закон «Об охране окружающей среды» [1] и Федеральный закон «Об экологической экспертизе» [2]. Закон «Об охране окружающей среды» 2002 года содержит специальные положения, касающиеся ОВОС [1, ст. 32].

Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС) основывается на принципах, которые определены в ст. 3 ФЗ «Об экологической экспертизе», и среди них указан такой принцип, как «обязательность оценки воздействия на окружающую природную среду».

О комплексности при проведении ОВОС автором впервые был поставлен вопрос на состоявшемся 9 апреля 2008 года круглом столе «Правовые проблемы государственного, муниципального и иных видов экологического контроля»1. Но за прошедшие 7 лет проблема комплексности ОВОС в сфере недропользования остается по-прежнему актуальной, поскольку по-прежнему не решена.

Оценка воздействия на окружающую среду – вид деятельности по выявлению, анализу и учету прямых, косвенных и иных последствий воздействия на окружающую среду планируемой хозяйственной и иной деятельности в целях принятия решения о возможности или невозможности ее осуществления [1, ст. 1]. При положительном заключении определяется очередность и последовательность операций по восстановлению среды. Например, мероприятия по предотвращению загрязнения атмосферного воздуха и вод проводятся безотлагательно в ходе производственной деятельности, а для восстановления земель, растительного покрова и животного мира определяются наиболее благоприятные сроки [3].

Цель такой деятельности – выявление воздействий и последствий воздействия негативного характера при осуществлении горнодобывающей деятельности (в статье рассматривается только эта отрасль промышленности), в том числе экологические, социальные, экономические последствия реализации инвестиционных проектов на всех стадиях проектирования. Если такое выявление воздействий будет осуществлено на ранних этапах проектирования, то внесение изменений в проект для устранения их будет своевременным и финансово наименее затратным для недропользователя. ОВОС должна содержать финансовые ресурсы на регулярное проведение мониторинга системы на весь период деятельности предприятия. Такую оценку необходимо проводить еще на предпро-ектной стадии, при экспертизе проекта путем интегральной оценки материальных затрат на восстановление нарушений в природном комплексе и окружающей среде.

Должно быть правилом для всех инвестиционных проектов в горнодобывающей промышленности – если в процессе ОВОС будут выявлены потенциальные экологические и социально-экономические воздействия, как положительные, так и отрицательные, которые ожидаются при реализации проекта и деятельности предприятия, для них должны быть обозначены все возможные технические решения, направленные на охрану окружающей среды. Должны быть определены как воздействия, так и проведена оценка их важности для каждого этапа осуществления недропользования (т. е. строительства, эксплуатации, добычи, прекращения добычи, закрытия и периода после закрытия, связанного обычно с рекультивацией).

Оценка воздействия на окружающую среду, в нашем понимании, содержит три вида информации: 1) нормы допустимого воздействия на каждый компонент среды; 2) соответствующие этому воздействию компенсационные мероприятия; 3) финансовые ресурсы.

Нормативная оценка воздействия необходима для контроля за ходом деятельности. Компенсационные мероприятия определяются для всех элементов окружающей среды в отдель- ности (атмосферный воздух, поверхностные и подземные воды, литосфера, компоненты биосферы, включая растительный и животный мир, почвенный слой). Также производится обоснование компенсационных мероприятий воздействия на социальную инфраструктуру (транспортные коммуникации, жилые и культурно- бытовые здания и др.), включая их снос и замену новыми в безопасных местах. Важным элементом компенсационных действий является время их осуществления, которое обосновывается для каждого компонента. Итоговая интегральная часть ОВОС должна быть представлена экономической оценкой воздействия и финансовыми ресурсами для их устранения.

В настоящее время комплексной оценки ОВОС с учетом мониторинга в дальнейшем недропользователями не проводится. Сейчас можно говорить о последовательности проведения оценочных действий для каждого из компонентов, т. е. о технологических процедурах оценки. Рассмотрим их в соотношении с применяемой геологической информацией.

-

1. Этап сбора материалов по выбору проектной площадки связан со сбором геологической и иной информации, собранной и соответствующим образом подготовленной. Информация должна содержать материал как по добывающей деятельности на территории субъекта, так и по состоянию окружающей среды. Именно на этом этапе формируется перечень элементов окружающей среды, реагирующих на влияние проектируемых работ. Именно здесь выявляются и анализируются все возможные воздействия проектируемых геологоразведочных и горнодобывающих работ и иной деятельности предприятия на окружающую среду.

-

2. Этап подготовки технико-экономического расчета (ТЭР) и технико-экономического обоснования (ТЭО) инвестиций. В ходе реализации данного этапа определяются все возможные варианты достижения конечной цели, которые ставит недропользователь на всех стадиях разработки месторождения (проектирования, строительства предприятия и т. д.). На этом этапе осуществляется прогнозирование и оценка изменений окружающей среды после того, как начнет осуществляться

-

3. Этап разработки геологического проекта. В проекте, реализуемом предприятием, предусматриваются все возможные горно-технические, инженерные и другие решения, принимаемые на этом этапе и учитываемые при формировании ОВОС. На этом этапе должны быть предусмотрены и всесторонне обсуждены (с учетом мнения общественности) все варианты размещения объекта по проекту. Воздействия должны быть систематизированы по значимости последствий как экологического, так и связанных с ними социально-экономического характера. Пути решения проблем должны быть учтены при разработке на этом этапе проектной, предплановой, предпро-ектной документации. Анализ геологической информации при этом предполагает наличие высокопрофессиональных кадров.

-

4. Намечаемая хозяйственная деятельность предполагает готовность инвестора вложить инвестиции в разработку нового месторождения, строительство нового объекта, реконструкцию имеющегося предприятия. В ходе хозяйственной деятельности должен осуществляться учет в подготавливаемых хозяйственных решениях возможных последствий их реализации.

намечаемая деятельность в сфере недропользования. Прогнозирование и оценка изменений должны осуществляться в целом на всей территории деятельности.

При проведении ОВОС большое значение имеют основополагающие принципы экологической экспертизы , а именно:

-

• презумпции потенциальной экологической опасности любой намечаемой хозяйственной и иной деятельности;

-

• обязательности проведения государственной экологической экспертизы до принятия решений о реализации объекта;

-

• обязательности учета требований экологической безопасности;

-

• достоверности и полноты информации [2, ст. 3].

К этому перечню необходимо добавить также следующие принципы:

-

• комплексности ОВОС при осуществлении хозяйственной или иной деятельности и ее последствий для окружающей среды;

-

• независимости экспертов, проводящих экологическую экспертизу;

-

• открытости экологической информации и участия в оценке общественных организаций.

Воздействие на окружающую среду может быть оценено по достаточно большому количеству факторов. Ранее автор уже рассматривал классификацию факторов, которые нужно подвергать определенному анализу с целью не только принятия соответствующего решения, но и для формирования тех проектов хозяйственной или инвестиционной деятельности, которые возможны [4, с.129]. Факторы можно объединить в группы:

-

1) компоненты окружающей среды:

-

• факторы воздействия на земельные ресурсы,

-

• климатические факторы,

-

• почвенные факторы,

-

• гидрогеологические и гидрологические факторы,

-

• геологические факторы,

-

• инженерно-геологические факторы,

-

• геоморфорлогические факторы;

-

2) здоровье человека, состояние фауны и флоры (биологические факторы);

-

3) взаимодействие вышеупомянутых факторов и нормативные аспекты такого взаимодействия.

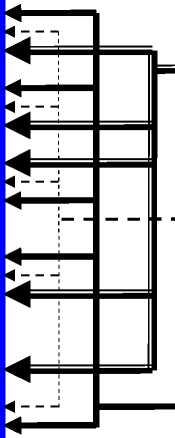

На рисунке, представленном ниже, отображено схематичное распределение влияющих факторов по стадиям горнодобывающего производства на оценку воздействия на окружающую среду.

Необходимо принимать во внимание прямое воздействие, а также какое-либо непрямое, побочное или кумулятивное воздействие, возникающие в результате реализации проекта. Планы и программы хозяйственной

Стадии производства (воздействующий фактор)

Выбор объекта

(информационный, кадры)

Лицензирование

(программа МПР, наличие финансовых средств)

Геологическое изучение ( информационный, наличие финансовых средств)

Проектирование и строительство предприятия (объекта) (ОВОС, размещение объекта, технологические, кадры)

Добыча (основная деятельность)

-

1. Организация работ

-

2. Обогащение

-

3. Оперативная аналитическая деятельность (все факторы – внутренние и внешние)

Действия

Результат

Распределение факторов, воздействующих на ОВОС, на всех стадиях горнодобывающего производства (по материалам автора)

и экономической деятельности как таковые, подготовленные и / или утвержденные на центральном, региональном или местном уровне в соответствии с действующим законодательством, должны включать характеристику воздействия и территории, подверженной негативному воздействию с точки зрения:

-

• вероятности, длительности, частоты;

-

• кумулятивного эффекта;

-

• трансграничного эффекта;

-

• угрозы здоровью человека или окружающей природной среде;

-

• величины и пространственного воздействия;

-

• важности и уязвимости территорий, могущих подвергнуться отрицательному воздействию.

Проведенный анализ необходим для выводов по ОВОС. Таким выводом будет определение потенциальной возможности осуществления добывающей и иной хозяйственной деятельности с учетом всех экологических рисков для конкретной территории. Результатом ОВОС должно быть определение наиболее уязвимых компонентов окружающей среды, пути их минимизации, приоритетные направления для снятия экологических рисков, а также необходимые компенсационные действия.

Цель такой оценки – свести к минимуму воздействие на окружающую среду, поскольку избежать его совсем не удастся. В большинстве добывающих стран финансовые параметры ОВОС стали неотъемлемой частью экологической оценки всех этапов оценки проекта и контроля за его реализацией. Такая оценка позволяет обеспечить осведомленность об экологическом аспекте освоения недр, последствиях реализации добычи. В случае негативных воздействий – предупредить экологические опасности, а также обеспечить контроль всех затрат и финансовых обязательств при расчете эффективности инвестиционных вложений в недропользовании. Расчет финансовых параметров ОВОС позволяет подтвердить (или опровергнуть), насколько предполагаемая хозяйственная деятельность эффективна, насколько возможно предотвратить вредные последствия, а также определить улучшение состояния окружающей среды как в целом, так и по отдельным компонентам.

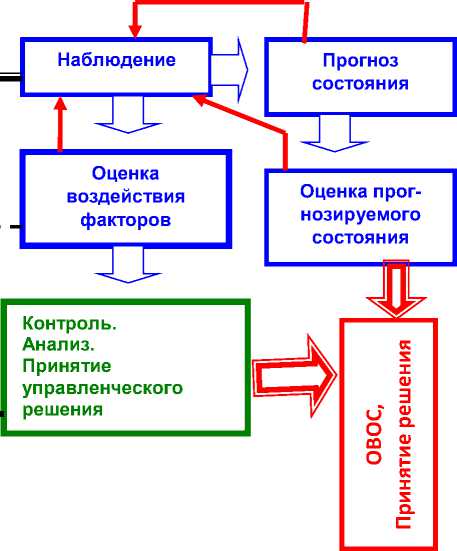

Результатами формирования ОВОС при соблюдении предлагаемой технологии будет информация о масштабах, характере и объемах воздействия на окружающую среду на всех стадиях проекта, альтернативах реализации деятельности, предусматривая в том числе и отказ от инвестиций. Это будет информация об оценке последствий воздействия и их значимости, о возможности уменьшить степень воздействия с учетом общественного мнения. Все действия по минимизации, результаты ОВОС впоследствии должны включаться в документацию проекта недропользования, представляемую для проведения государственной экологической экспертизы, а также быть основой для принятия управленческого решения о дальнейшей реализации проекта.

Обилие полученной цифровой и текстуальной информации по каждому воздействию на окружающую среду не позволяет обоснованно охарактеризовать проект и оценить полноту ОВОС. Надежным обоснованием является интегральный показатель воздействия – стоимость процедур восстановления нарушенной экосистемы до первоначального состояния.

Таким образом, технология формирования ОВОС при экспертизе проектов недропользования должна включать расчет интегрального показателя воздействия. И общая модель ОВОС подлежит корректировке в зависимости от полученного результата:

-

1. Воздействие имеет допустимую величину по всем компонентам – минимум компенсационных затрат.

-

2. Обоснование компенсационных работ по восстановлению (очередность и суммы затрат).

-

3. Обоснование очередности и последовательности операций по восстановлению среды.

-

4. Финансовые потоки: оплата первоочередных работ и материальных компенсаций, накопление средств на отложенные .

ОВОС должна содержать финансовые ресурсы на регулярное проведение мониторинга системы на весь период деятельности предприятия.

В заключение необходимо отметить следующее. В технологии формирования ОВОС обоснование финансовых показателей является наиболее сложной работой. Из всех возможных способов наиболее приемлемым является оценка через стоимость компенсационных работ по приведению окружающей среды в первоначальное состояние (например, репродукция растений и животных и т. п.).

Список литературы Анализ ресурсного потенциала санаторно-курортного комплекса

- Исследования ЗАО «СКО ФНПР «Профкурорт» profkurort.ru (дата обращения 29.08.14)

- Нагоев А. Б. Проблемы развития санаторно-курортного и туристско-рекреационного комплекса Кавказских Минеральных Вод. Управление экономическими системами. Электронный научный журнал. URL: htt://uecs.ru/(дата обращения 25.08.14)

- Ветитнев А. М., Журавлева Л. Б. Курортное дело: учебное пособие. М.: КНОРУС, 2007. 528 с.

- Малюшенкова Е. Д. Анализ концентрации на рынке национальных гостиничных сетей//Петербургский экономический журнал. 2013. № 3(3). С. 12-18.

- Айдаров Л. А., Лавров В. В. Формирование стратегии развития туристско-рекреационного комплекса в Калининградской области//Петербургский экономический журнал. 2014. № 1. С. 83-91.

- Лаврова Т. А., Сорвина Т. А. Тенденции и особенности развития предприятий SPAиндустрии//Петербургский экономический журнал. 2015. № 2. С. 92-98.