Анализ результатов и перспективы нефтегазопоисковых аэрокосмогеологических исследований Пермского Приуралья

Автор: Копылов И.С.

Журнал: Вестник Пермского университета. Геология @geology-vestnik-psu

Рубрика: Геология, поиски и разведка нефтяных и газовых месторождений

Статья в выпуске: 4 (29), 2015 года.

Бесплатный доступ

Приводится анализ материалов нефтегазопоисковых аэрокосмогеологических работ, выполненных в Пермском Приуралье за прошедшие 50 лет. По результатам этих исследований установлено более 4 тыс. ландшафтных аномалий, отобразивших седиментационные структуры и локальные тектонические поднятия. Проведено их ранжирование по перспективам нефтегазоносности, дано описание по тектоническим регионам. Дешифрированием современных космических снимков выделено более 50 тыс. прямолинейных линеаментов, отождествляемых с линейными зонами тектонической трещиноватости. Составлен комплект современных карт на территорию Пермского края в масштабе 1:500 000, включающий аэрокосмогеологическую карту, карты блоковой тектоники, геодинамических активных зон, объектов и участков, перспективных для поисков месторождений нефти и газа.

Нефть и газ, аэрокосмогеологические исследования, космические снимки, дешифрирование, тектонические структуры, ландшафтные аномалии, линеаменты, геодинамическая активность, приуралье

Короткий адрес: https://sciup.org/147200960

IDR: 147200960 | УДК: 550.46 | DOI: 10.17072/psu.geol.29.70

Текст научной статьи Анализ результатов и перспективы нефтегазопоисковых аэрокосмогеологических исследований Пермского Приуралья

В 2015 г. исполняется 40 лет создания аэрогеологической экспедиции объединения «Пермнефть», специалисты которой заложили основы пермской школы аэрокосмогеологии, внесли большой вклад в изучение геологии и нефтегазоносности Пермского Приуралья.

Методические основы АКГИ

Аэрокосмогеологические исследования (АКГИ) – вид дистанционных исследований в общем комплексе геологогеофизических работ, использующий материалы аэрокосмических съемок (МАКС), включающие аэрофотоснимки (АФС) и космические снимки (КС) или данные дистанционного зондирования

Земли (ДДЗЗ) для решения различных геологических задач (минерагенических и геолого-поисковых на различные виды полезных ископаемых, структурнотектонических, геодинамических, гидрогеологических, инженерно-геологических, геоэкологических, геоморфологических и др.). АКГИ являются одним из важнейших видов исследований недр для обнаружения месторождений нефти и газа на любых стадиях работ, особенно – поисковой.

В основу методики АКГИ положено комплексное дешифрирование материалов дистанционных съёмок земной поверхности, включающее структурное, геоморфологическое и геологическое дешифрирование фотоснимков; структурно-геоморфологический и линеаментно-геодинами-ческий анализы и комплексную интерпретацию результатов дешифрирования на основе накопленного геологогеофизического материала [2, 3, 16]. Основными картируемыми объектами при проведении АКГИ являются субпрямолинейные линеаменты, отождествляемые с тектоническими нарушениями фундамента и осадочного чехла, и кольцевые структуры, в т.ч. ландшафтные аномалии (ЛА), отражающие погребенные тектоногенные структуры разных порядков. При обработке ДДЗЗ выделяются геодинамические активные зоны (ГАЗ).

В современной практике проведения АКГИ сложились следующие стадии (уровни) геологического изучения: обзорные, региональные, зональнорегиональные, зональные, детальные исследования. Масштабы дешифрирования МАКС, размеры выделяемых объектов при их проведении представлены в табл. 1.

Таблица 1. Виды и размеры картируемых объектов на разных стадиях аэрокосмогеологиче-ских исследований

|

Стадия работ |

Масштаб дешифрирования МАКС |

Ранги выделяемых линеаментов |

Оптимальные размеры картируемых объектов, км |

|

|

Прямолинейные линеаменты |

Кольцевые структуры |

|||

|

Обзорная |

1:10000 000 |

Глобальные |

400-800 и более |

Десятки и сотни км |

|

1:5 000 000 |

Региональные |

200-400 |

||

|

1:2 500 000 |

Региональные |

100-200 |

||

|

1:1 000 000 |

Зональные |

50-100 |

30х50 – 50х80 |

|

|

Региональная |

1:500 000 |

Зональные |

15-50 |

15х20 – 30х50 |

|

Зональнорегиональная |

1:200 000 |

Локальные |

5-15 |

5х8 – 10х15 |

|

Зональная |

1:100 000 |

Короткие |

1,5-5 |

1,0х2,0 – 1,5х2,0 |

|

Детальная |

1:50 000 |

Короткие |

0,5-1,5 |

0,5х0,8 – 1,5х2,0 |

|

1:25 000 |

Короткие |

до 0,5 |

0,3х0,5 – 0,7х1,0 |

|

Краткая история и анализ изученности АКГИ Пермского Приуралья

В истории аэрокосмогеологического изучения Пермского края (как и России в целом) можно условно выделить три основных периода, разделенных по времени серединой семидесятых годов XX в. и началом ХХI в. Первый период (до 1976) характеризуется эпизодическими работа- ми. Второй период (с 1976) характеризуется активным и систематическим проведением АКГИ, их внедрением в практику геологических и гидрогеологических съемок, поисковых и нефтепоисковых работ. Особенно интенсивно АКГИ применялись с середины семидесятых до начала девяностых годов XX в. Третий период, связанный с применением высокоточных цифровых КС и компьютерных техноло- гий по их обработке, начался в XXI в.

Геологическое дешифрирование аэрофотоснимков (структурно-геологическое, геоморфологическое, ландшафтноиндикационное) находило применение практически во всех работах по проведению геологического и гидрогеологического картографирования и во многих поисковых работах на различные полезные ископаемые (В.П. Мирошниченко, 1946, А.Г. Жученко, 1966, 1976ф; Ю.А. Левицкий, 1980ф; Л.П. Нельзин, В.Р. Остроумов, В.А. Савченко, 1980ф, 1984ф, В.В. Михалев, И.С. Копылов, Н.Я. Быков, 2008ф).

Методы АКГИ в практике поисковоразведочных работ на нефть и газ на территории Пермского края применяются более 50 лет. Основной вклад в их развитие внесли специалисты организаций нефтяного и геологосъемочного профиля – ГПК ПО «Пермнефть», ООО «ПермНИПИнефть», КО ВНИГНИ, ФГУП «Геокарта-Пермь», ПГНИУ, ПНИПУ и др. С середины семидесятых годов XX в. началось планомерное проведение АКГИ на территории Пермского Приуралья. В 1975г. в институте «ПермНИПИнефть» была создана лаборатория аэрометодов, преобразованная в 1976 г. в аэрогеологическую экспедицию ГПК ПО «Пермнефть», а в 2004–2007 гг. – в сектор комплексных геологических исследований. За весь период изучения нефтепоисковыми АКГИ, охватившими практически всю территорию Пермского края, было составлено более 50 геологических отчетов (В.З. Хурсик, В.М. Коняев, С.Т. Шитин, С. Кротов, А.С. Кучин, В.Г. Гацков, И.Н. Пономарева, Ю.А. Ильиных, Н.Я. Быков, Н.П. Болгарин, С.П. Волкогон, И.С. Копылов и др.). Было изучено геологическое строение Пермского Приуралья по отдельным площадям, накоплена многочисленная информация на основе дешифрирования МАКС. Эти работы внесли огромный вклад в изучение геологического строения Приуралья, способствовали открытию многих месторождений УВ.

В процессе проведения АКГИ были выполнены обобщающие неотектониче-ские построения, охватывающие всю территорию Пермского края в масштабах 1:1 000 000 и 1:500 000. Ю.А. Жуковым (1980ф; 1983ф) составлены схемы неотек-тонического районирования и развития. В.Г. Гацковым (1990ф) – карты плотности и роз-диаграмм линеаментов. Л.П. Нель-зин (1991ф) разработал морфоструктурную схему. Ю.А. Ильиных и др. (1992ф) составлена неотектоническая схема с элементами блоковой тектоники. И.С. Копыловым и др. (ФГУП «Геокарта-Пермь», 2004ф) – карты неотектонической активности, мегатрещиноватости, расчлененности рельефа; карта неотектонических блоковых структур Пермского Приуралья (ООО «ПермНИПИнефть», 2006ф). В 2010г. было проведено обобщение всех АКГИ в Пермском крае, составлена сводная аэрокосмогеологическая карта, построена новая карта ГАЗ (ООО «Пермская геолого-геофизическая компания», 2010ф).

В 2008–2014 гг. И.С. Копыловым и В.З. Хурсиком (ГИ УрО РАН) выполнен ряд работ по выявлению локальных нефтегазопоисковых объектов и ГАЗ на основе проведения крупномасштабных АКГИ: на нефтепоисковых площадях – Григорьевской, Пономаревской, Вишер-ской, Юго-Камской, Керчевской; в восточной части Пермского края и западной части Свердловской области для выявления зон геодинамической опасности трасс магистральных газопроводов (ООО «ПГГК», ООО «Газпром Трансгаз Чайковский» и др.); в закарстованных районах Предуралья с целью выявления зон тектонической трещиноватости (ПГНИУ) [9]. При их проведении на основе современных цифровых КС и компьютерного дешифрирования с применением ГИС-технологий были получены новые данные по нефтегазоперспективным объектам, а также данные, уточняющие геологическое строение и активность Урала и При- уралья.

В результате большая часть территории Пермского Приуралья изучена методами АКГИ различной степени детальности. Региональными АКГИ (1:500 000) изучена в северо-западной, северной и юго-западной частях. Региональнозональными АКГИ (1:200 000) территория охвачена в отдельных районах на севере, западе и юго-востоке. Зональными АКГИ (1:100 000) изучена фрагментарно в северной, центральной и южной частях. На этих же площадях проводились детальные и крупномасштабные АКГИ (1:25 000 – 1:50 000). Направления, масштабы и объёмы АКГИ всегда были тесно связаны с текущими задачами нефтегазопоисковых работ, что препятствовало проведению исследований планомерно по научно обоснованной программе, нарушило нормальную последовательность масштабного ряда АКГИ при изучении Пермского Приуралья [11] (табл. 2).

Таблица 2. Изученность Пермского Приуралья нефтегазопоисковыми АКГИ

|

Тектонический регион |

Перспективная площадь, км2 |

Изученная площадь в масштабах, км2 / % |

|||

|

1:500 000 |

1:200 000 |

1:100 000 |

1:5000025000 |

||

|

Верхнепечерская депрессия (ВПД) |

4144 |

- |

1100/27 |

3158 / 76 |

3279/79 |

|

Тиманский кряж (Т) |

1079 |

160/15 |

840/78 |

507/47 |

23/2 |

|

Вычегодский прогиб (ВП) |

2846 |

2457/86 |

1800/63 |

751/26 |

- |

|

Камский свод (КС) |

34128 |

34128/99 |

17200/50 |

5463/16 |

2834/8 |

|

Колвинская седловина (КолС) |

645 |

57/9 |

- |

598/93 |

55/9 |

|

Соликамская депрессия (СолД) |

12095 |

11951/99 |

500/4 |

5138/42 |

6376/53 |

|

Висимская впадина (ВисВ) |

11301 |

9758/86 |

830/7 |

1760/16 |

7136/63 |

|

Верхнекамская впадина (ВКВ) |

16355 |

4377/27 |

400/2 |

- |

2538/16 |

|

Ракшинская седловина (РакС) |

3281 |

2176/66 |

- |

- |

100/3 |

|

Косьвинско-Чусовская седловина (КЧС) |

2066 |

2066/100 |

- |

486/24 |

1055/51 |

|

Пермский свод (ПС) |

10190 |

595/6 |

2500/25 |

679/7 |

1540/15 |

|

Бардымская седловина (БарС) |

373 |

- |

- |

- |

338/91 |

|

Юрюзано-Сылвенская депрессия (ЮСД) |

8715 |

4326/50 |

3500/40 |

2940/34 |

2368/27 |

|

Бымско-Кунгурская впадина (БКВ) |

10997 |

7811/71 |

300/2 |

3606/33 |

3673/33 |

|

Башкирский свод (БС) |

5999 |

2929/49 |

- |

2931/49 |

3823/64 |

|

Передовые складки Урала (ПСУ) |

20681 |

7787/38 |

4700/23 |

3988/19 |

1312/6 |

|

Всего по Пермскому краю |

144895 |

90578/56 |

33670/23 |

32005/20 |

36450/23 |

Анализ и обсуждение основных результатов АКГИ

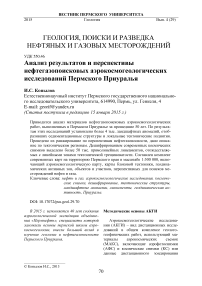

Основными результатами проведённых АКГИ являются выделение прямолинейных линеаментов и кольцевых ЛА и их геологическая интерпретация (рис. 1). Дешифрированием МАКС масштаба 1:500 000 и 1:200 000 выявлена сеть основных прямолинейных линеаментов восьми систем, при этом наиболее четко на КС выражена серия северо-западных и северо-восточных линеаментов, а также субмеридиональных [7]. По протяжённости линеаменты подразделены на несколько таксономических рангов: гло- бальные, региональные, зональные, локальные, короткие (табл. 1). Выделяются две основные системы глобальных и региональных линеаментов, уходящих далеко за пределы рассматриваемой территории. Диагональная система имеет преимущественное направление 330 и 60º; ортогональная система – 10 и 285º. Подавляющее большинство глубинных разломов, выделенных геолого-геофизическими методами [1, 4], проявляются на КС линеаментами, пространственно совпадающими с их осевыми линиями или трассирующимися параллельно им в непосредственной близости. Четко выражена система из пяти основных субмеридио- нальных разломов Приуралья и Урала, включая Главный Уральский разлом.

Исходя из результатов исследований, а также учитывая обширный отечественный и зарубежный опыт [8, 15, 18–20], следует предположить, что линеаменты глобального, регионального и зонального рангов отображают разрывные нарушения в кристаллическом фундаменте и в нижней части осадочного чехла.

Выше по разрезу эти нарушения переходят в уступообразные и флексурные перегибы слоёв и фиксируются в толщах палеозоя и на поверхности линейными зонами интенсивной тектонической трещиноватости, которая, как правило, подчёркивается повышенной проницаемостью толщи горных пород. Ширина линейных зон повышенной трещиноватости пород, зафиксированных региональными и зональными линеаментами, составляет от первых сотен метров до 1–2 км. Локальные линеаменты отображают трещиноватость в верхних частях разреза. Установлено отчетливое блоково-дифференцированное развитие новейших тектонических структур Пермского Приуралья, которое отражено на картах структурного дешифрирования, неотектонических движений, блоковых структур, ГАЗ [6, 14].

На территории Пермского Приуралья выделено более 4,5 тыс. локальных ЛА. В основе их выделения лежат закономерно расположенные концентрические системы эрозионных и денудационных микро- и мезоформ рельефа (дугообразные линеаменты), дополненные геоиндикационны-ми признаками, установленными на эталонных участках известных поднятий и продуктивных структур. Как правило, отображены установленные ЛА и предполагаемые поднятия осадочного чехла. Аномалии подразделены на 3 основные группы, отобразившие: тектоно-седиментационные структуры (облекания верхне-девонско-турнейских, артинских и др. рифов); тектоногенные поднятия брахиан-тиклинального типа; поднятия различного генезиса. Все локальные структуры, подготовленные, выявленные и намеченные структурным и глубоким бурением и сейсморазведкой, за единичными исключениями, отобразились соразмерными ЛА. В своем большинстве (до 90%) они планово совпадают с контурами поднятий в нижнем и среднем карбоне, близки по очертаниям и сохраняют направления простирания длинных осей. В единичных случаях отмечено заметное смещение аномалий относительно локальных структур. Группировка ЛА чаще всего контролируется новейшей блоковой тектоникой: группы и цепи аномалий ограничиваются отчетливыми линеаментами, иногда отвечающими разрывным нарушениям, флексурам или прогибам, выявленным или намеченным сейсморазведкой. Цепи и группы ЛА во многих случаях отвечают зональным структурам: валам, валообразным структурам или их отрезкам.

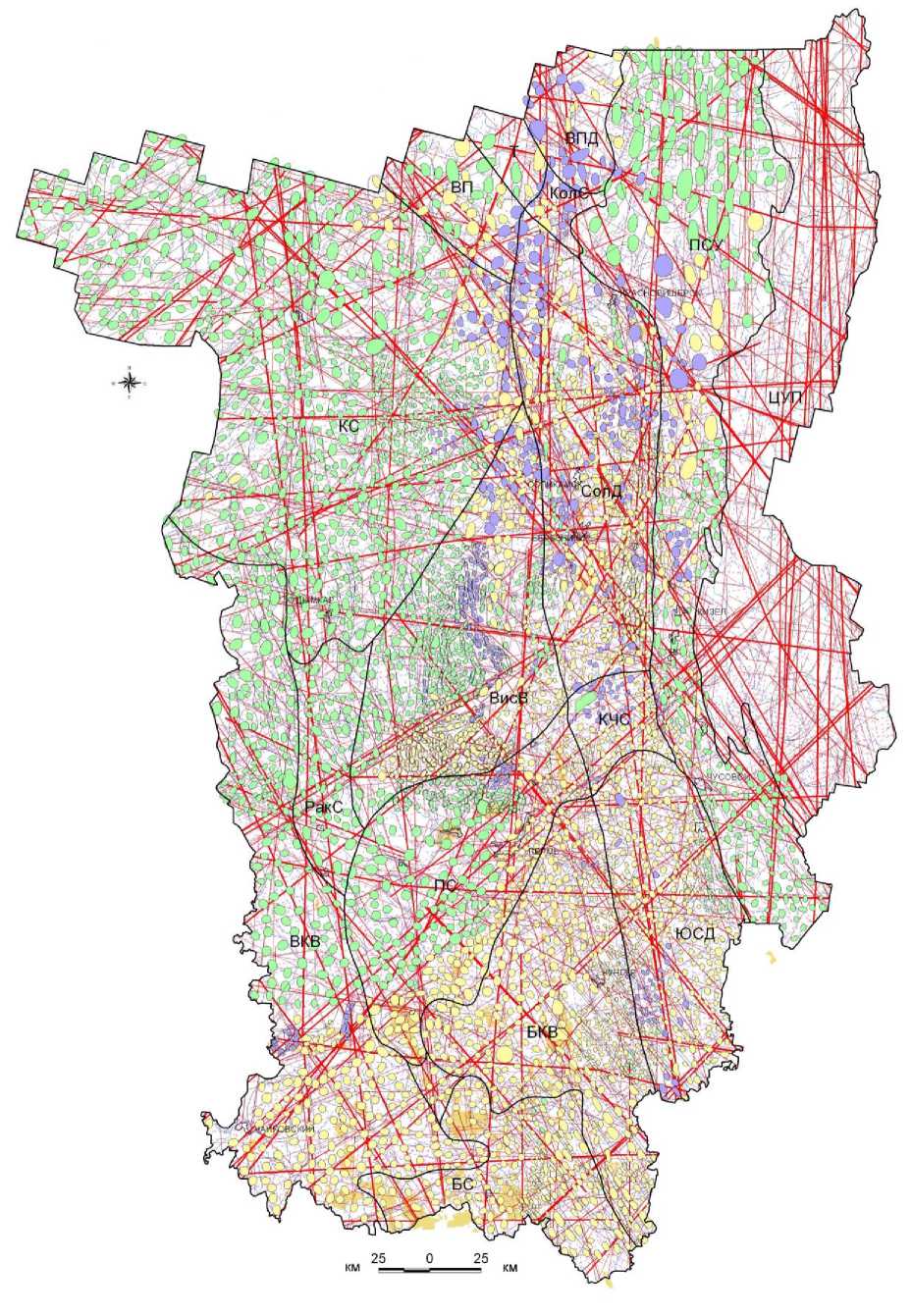

Все установленные локальные ЛА ранжированы по степени перспективности на нефть и газ с учетом новейшей геолого-геофизической информации. К наиболее перспективным ЛА первой очереди отнесены 852 аномалии, второй очереди – 1710 аномалий. 360 аномалий пространственно совпали с контурами установленных месторождений нефти и газа.

Необходимо отметить, что значительное число рекомендованных ранее (в 70– 90-х гг. XX в.) ЛА (как прогнозируемых локальных положительных структур) не нашло подтверждения глубинными геолого-геофизическими методами. Однако в последние годы точность прогнозирования методами АКГИ погребенных ловушек УВ значительно возросла [17]. Так, на Григорьевской площади (зона сочленения Пермского свода и Висимской впадины), установлена высокая площадная корреляция перспективных ЛА и приподнятых участков и структур, выявленных по данным сейсморазведки и гравиметрии. Кроме того, участки коллекторов («визейских врезов») хорошо выражены по показателям геодинамической активности с высокой плотностью линеаментов.

По результатам АКГИ И.С. Копыловым совместно с В.З. Хурсиком [5] со- ставлены аэрокосмогеологическая карта исков месторождений нефти и газа мас-территории Пермского края и карта объ- штабов 1:500 000 (рис. 1, 2, 3).

ектов и участков, перспективных для по-

Рис. 1. Аэрокосмогеологическая карта территории Пермского края

Рис. 2. Карта объектов и участков, перспективных для поисков месторождений нефти и газа

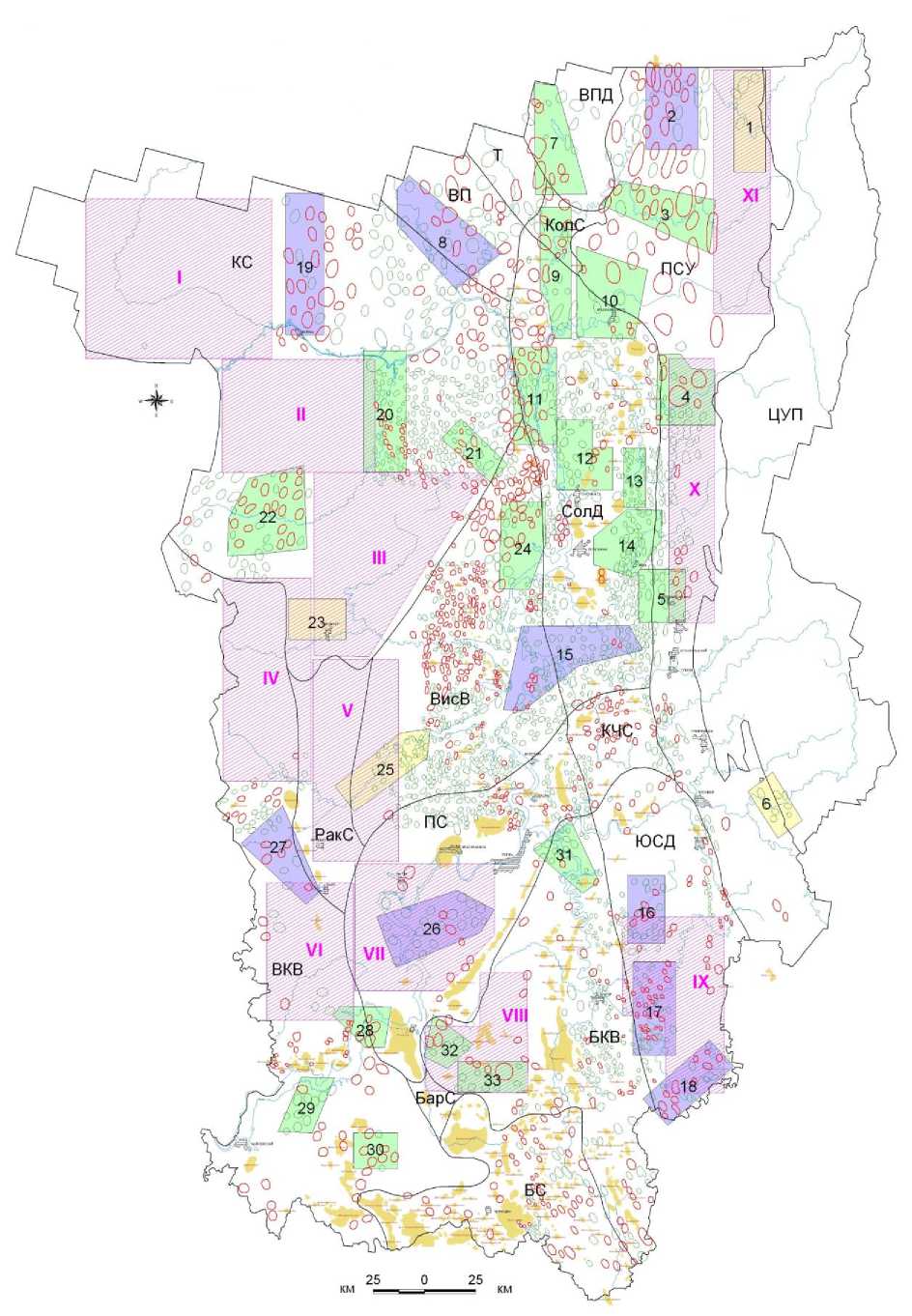

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ К АЭРОКОСМОГЕОЛОГИЧЕСКОЙ КАРТЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ

Результаты аэрокосмогеологических исследований по дешифрированию аэрофотоснимков и космических снимков

Прямолинейные линеаменты, отразившие трещинно-разрывные структуры осадочного чехла и фундамента по результатам регионального и зонального дешифрирования (И.С.Копылов, В.З. Хурсик, 2008-2013 гг.)

глобальные линеаменты протяженностью 400-800 (до 1100) км региональные линеаменты большой протяженности (200-400 км)

региональные линеаменты значительной протяженности (100-200 км)

зональные линеаменты протяженностью 25-100 км локальные линеаменты протяженностью 5-25 км

Крупные кольцевые структуры и системы концентрических линеаментов, отображающие предполагаемые выступы фундамента, тектонические валы и рифогенные массивы

О Аномалии фототона и концентрические системы линеаментов предполагаемых выступов фундамента, тектонических валов и рифогенных массивов

■----— Цепи и группы ландшафтных аномалий,

-........— отображающие участки предполагаемых тектонических валов и валообразных поднятий

Ландшафтные и морфоструктурные аномалии, отразившие известные и предполагаемые поднятия в осадочном чехле

По материалам АКГИ: С.Т.Шитин, 1979, 1983; В.М.Коняев, 1979, 1982; Ю.В.Чирков. 1982;

И.Н.Пономарева, 1985, 1988, 1991; В.Г.Гацков, 1982,1990; А.С. Кучин, 1984; Ю.А.Ильиных, 1986, 1989, 1992,1996, 1998, 1999, 2001, 2002: Н.Я.Быков, 1985, 1987, 1994, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006; С.П.Волкогон, 2001, В.З.Хурсик, Н.Я.Быков, 2006, 2007, 2008) - с номерами. Аномалии без номеров - по материалам региональных АКГИ и результатам зонального дешифрирования космоснимков - И.С.Копылов, Хурсик, 2010

локальные седиментационные поднятия

(структуры облекания рифов разного возраста)

тектоногенные поднятия брахиантиклинального типа поднятия невыясненного генезиса

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ К КАРТЕ ОБЪЕКТОВ И УЧАСТКОВ, ПЕРСПЕКТИВНЫХ ДЛЯ ПОИСКОВ МЕСТОРОЖДЕНИЙ НЕФТИ И ГАЗА

Площади, участки, объекты, выделенные по результатам аэрокосмогеологических исследований, перспективные для проведения нефтегазопоисковых работ

Локальные ландшафтные аномалии, отождествляемые с локальными тектоническими поднятиями, перспективные для поисков нефти и газа

1 очереди

2 очереди

Площади и участки, перспективные для проведения нефтегазопоисковых работ (лицензионные участки)

Площади, рекомендуемые для проведения зонально-региональных сейсмических работ в комплексе с гравиметрической и геохимической съемками, и АКГИ масштаба 1:200 000-1:100 000

Участки, рекомендуемые для проведения зональных сейсмических работ в комплексе с гравиметрической и геохимической съемками и АКГИ масштаба 1:50 000 и их номера

2 1 очереди

7 2 очереди 23 3 очереди

ТЕКТОНИЧЕСКИЕ СТРУКТУРЫ

Т - Тиманский кряж

ВП - Вычегодский прогиб

КС - Камский свод

ВисВ - Висимская впадина

РакС - Ракшинская седловина

ПС - Пермский свод

БКВ - Бымско-Кунгурская впадина

БС - Башкирский свод

ВПД - Верхнепечорская депрессия

КолС - Колвинская седловина

СолД - Соликамская депрессия

КЧС - Косьвинско-Чусовская седловина

ЮСД - Юрюзано-Сылвенская депрессия

ПСУ - Передовые складки Урала а/ Границы крупных тектонических структур

Месторождения нефти и газа

Рис. 3. Условные обозначения к рис. 1 и 2

Легенда первой карты включает неотектоническое районирование (на основе закономерностей линеаментно-блоковой тектоники); тектоническое районирование и нефтегазоносность; прямолинейные линеаменты, отождествляемые с тектоническими нарушениями, контролирующими месторождения нефти и газа [14]; крупные кольцевые структуры предполагаемых выступов фундамента, тектонических валов и рифогенных массивов; локальные ЛА, отождествляемые с ловушками углеводородов.

Перспективы и рекомендации по дальнейшим направлениям АКГИ

На основании анализа проведенных АКГИ, геолого-геофизической изученности и предпосылок нефтегазоносности предлагаются следующие направления дальнейших исследований.

Зонально-региональные АКГИ для уточнения и дополнения представлений о региональных особенностях блокового строения фундамента и осадочного чехла; прогнозирования новых зон нефтегазона-копления и месторождений целесообразно провести в районах КС, ПС, ВКВ, ПСУ. Методы АКГИ следует использовать на поисковой стадии как опережающие поисковые работы перед проведением сейсмических и гравиметрических работ для уточнения размещения профилей и объектов детальных работ, а также в комплексе с прямыми геохимическими и гидрогеологическими методами на прогнознопоисковой стадии, что позволит повысить надежность прогнозирования залежей нефти и газа [10].

Площадные АКГИ среднего и крупного масштаба (1:100 000 – 1:25 000) с целью выявления локальных положительных структур, а также объектов-ловушек неантиклинального типа, перспективных на нефть и газ, целесообразно провести на площадях, требующих детализации изученности геологического строения сейсморазведкой (юго-восточная часть Пермского края, частично захватывающая БС и

БКВ, районы к северу от Ножовского структурного выступа, к западу от Осинского вала и Батырбайского выступа и районы в северо-западной и центральной части ПС) [5].

Неотектонический анализ фонда выявленных и подготовленных структур на основе методов АКГИ и ранжирование по неотектоническим критериям при планировании ГРР территории Пермского края для выбора первоочередных площадей и перспективных участков для лицензирования.

Прогноз нефтегазоносности глубоких горизонтов на основе геодинамической (неотектонической) модели нафтидогене-за и оценки минерагенической роли гео-динамических активных зон [12, 13].

Использование результатов АКГИ в ряде других областей , в т.ч. при проектировании нефтепоисковых работ и систем разработки залежей (выделение зон разуплотнения, определение возможной фильтрационной анизотропии пласта); обустройстве промыслов и проектировании трубопроводных систем; разработке комплексов мероприятий для повышения экологической и геодинамической безопасности при разведке и разработке нефтяных месторождений, транспортировке нефти и газа; при поисках стройматериалов, других твердых полезных ископаемых и подземных вод.

Заключение

Перспективы развития аэрокосмических методов в нефтепоисковой геологии связаны с использованием цифровых КС высокого и среднего разрешения и компьютерных программ, позволяющих применять аналоги для генетического распознавания высокоперспективных объектов, а также в развитии морфонеотектонического, лине-аментно-геодинамического и линеа-ментно-блокового анализов при комплексировании с геофизическими и геохимическими методами. Обработка данных и картографирование в автоматизированном режиме на основе цифровой карты рельефа и современных цифровых КС с применением ГИС-технологий повысят эффективность исследований.

Список литературы Анализ результатов и перспективы нефтегазопоисковых аэрокосмогеологических исследований Пермского Приуралья

- Бычков С.Г. Неганов В.М., Мичурин А.В. Нефтегазогеологическое районирование территории Пермского края//Электронный научный журнал Нефтегазовое дело. 2010.URL:http://ogbus.ru/authors/Bychkov/Bychkov_2.pdf.

- Гридин В.И. Структурное дешифрирование материалов дистанционного зондирования. М., 1987. 99 с.

- Ильиных Ю.А. Выявление пликативных и разрывных структур в различных тектонических зонах севера Урало-Поволжья по материалам аэрокосмических сьёмок//Прогноз локальных структур по аэрокосмическим материалам/ВНИГНИ. М., 1984. С.76-89.

- Кассин Г.Г., Шершнев К.С. Разломы Среднего Приуралья//Разломы земной коры Урала и методы их изучения. Свердловск, 1983. С. 84-88.

- Копылов И.С. Аэрокосмогеологическая основа территории Пермского края для выбора перспективных направлений, площадей, объектов нефтегазопоисковых работ и экологической безопасности//Геология и нефтегазоносность северных районов Урало-Поволжья. Пермь, 2010. С. 208-212.

- Копылов И.С. Геодинамические активные зоны Пермского Приуралья на основе аэрокосмогеологических исследований//Геология и полезные ископаемые Западного Урала. 2010. № 10. С. 14-18.

- Копылов И.С. Линеаментно-геодинамический анализ Пермского Урала и Приуралья//Современные проблемы науки и образования. 2012. № 6. URL: http://www.science-education.ru/106-7570.

- Копылов И.С. Неотектонические и геодинамические особенности строения Тимано-Печорской плиты по данным аэрокосмогеологических исследований//Электронный научный журнал Нефтегазовое дело. 2012. № 6. С. 341-351. URL: http://ogbus.ru/authors/KopylovIS/Kopylov IS 1.pdf.

- Копылов И.С. Аэрокосмогеологические методы для оценки геодинамической опасности на закарстованных территориях//Современные наукоемкие технологии. 2014. № 6. С. 14-19.

- Копылов И.С. Прогнозирование нефтегазоносных объектов комплексом геохимических и аэрокосмогеологических методов//Академический журнал Западной Сибири. 2014. Т. 10, № 4. С. 1617.

- Копылов И.С., Быков Н.Я., Хурсик В.З. Основные результаты и перспективы аэрокосмогеологических нефтегазопоисковых и геодинамических исследований на территории Пермского края и прилегающих регионов//Состояние и перспективы нефтегазового потенциала Пермского края и прилегающих регионов. Пермь, 2007. С. 244-251.

- Копылов И.С., Козлов С.В. О перспективах развития аэрокосмогеологических методов в геологии и неотектонический прогноз нефтегазоносности//Геология и полезные ископаемые Западного Урала. 2013. № 13. С. 68-73.

- Копылов И.С., Козлов С.В. Неотектоническая модель нафтидогенеза и минерагеническая роль геодинамических активных зон//Вестник Пермского университета. Геология. 2014. № 1 (22). С. 78-88.

- Копылов И.С., Коноплев А.В. Геологическое строение и ресурсы недр в атласе Пермского края//Вестник Пермского университета. Геология. 2013. № 3 (20). С. 5-30.

- Копылов И.С., Коноплев А.В., Ибламинов Р.Г. Новейшая тектоника и современная геодинамика Западного Казахстана на Жилянском месторождении калийных солей//Современные проблемы науки и образования. 2014. № 5. URL: www.science-education.ru/119-14660.

- Корчуганова Н.И. Аэрокосмические методы в геологии. М.: Геокарт; ГЕОС, 2006. 244 с.

- Осокин А. Поиск нефти из космоса//Пермская нефть. 2009. №19 (268). С. 10.

- Anokhin V.M., Maslov L.A. The Earth's decelerated rotation and regularities in orientation of its surface lineaments and faults//Earth and Space Sciences. Elsevier. 2006. February. 54/2. P. 216-218.

- Bostrom R.C. Tectonic Consequences of the Earth's rotation. Oxford, 2000. from the Neogene Transtensional De Geer

- Cianfarra P., Salvini F. Lineament Domain Transform Fault in NW Spitsbergen.//Pure of Regional Strike-Slip Corridor: Insight Appl. Geophys., 2014