Анализ результатов использования методики M. Maestro при хирургическом лечении вальгусной деформации пальца стопы (hallux valgus)

Автор: Усольцев И.В., Леонова С.Н.

Журнал: Кафедра травматологии и ортопедии @jkto

Статья в выпуске: 4 (30), 2017 года.

Бесплатный доступ

Целью работы было определить эффективность хирургического лечения пациентов с вальгусной деформацией 1 пальцев стоп с ис- пользованием остеотомии скарф (scarf) в модификации M. Maestro.На основании анализа собственных результатов обследования и хирургического лечения с использованием остеотомии scarf в модификации M. Maestro 33 пациентов с hallux valgus, были выявлены причины малой эффективности применения данного метода. Применение нами методики М. Maestro позволило устранить вальгусное отклонение первого пальца стопы у 57,6±8,6 % пациентов, получить хорошие и отличные функциональ- ные результаты у 69,7±8 % пациентов, и привело к рецидивам заболевания в 27,3±7,76 % случаев.Установлено, что одной из основных причин рецидивов hallux valgus является недостаточная коррекция PASA во время проведенного хирур- гического лечения. Малая эффективность методики M. Maestro связана с получением недостоверных рентгенологических значений PASA при пла- нировании метода оперативного лечения, с необоснованным применением методики M. Maestro при больших значениях PASA, с ограниченными возможностями методики по коррекции PASA.

Вальгусное отклонение первого пальца стопы (hallux valgus), угол наклона суставной поверхности головки первой плюсневой кости (pasa), остеотомия scarf первой плюсневой кости в модификации m. maestro

Короткий адрес: https://sciup.org/142212802

IDR: 142212802 | УДК: 617-089.844

Текст научной статьи Анализ результатов использования методики M. Maestro при хирургическом лечении вальгусной деформации пальца стопы (hallux valgus)

При лечении пациентов с вальгусным отклонением первого пальца стопы (hallux valgus) широкое применение нашла остеотомия scarf и ее модификации. Однако, существуют параметры, лимитирующие их использование. Одним из таких параметров является угол наклона суставной поверхности головки первой плюсневой кости (PASA). Имеются данные о том, что остеотомия по методике scarf является эффективной при лечении пациентов с hallux valgus, у которых PASA ≤ 13 градусов [1,2]. При выполнении остеотомии scarf в модификации M. Maestro не представляется возможным произвести коррекцию PASA, если его показатель >20 градусов [3]. Нами был проведен анализ собственных результатов лечения пациентов с hallux valgus, у которых применялась методика М. Maestro.

Цель исследования: провести анализ результатов хирургического лечения пациентов с hallux valgus при использовании методики М. Maestro.

Материалы и методы

В 2013 – 2014 годах в клинике ИНЦХТ нами было обследовано и прооперировано 33 пациента с hallux valgus. Преобладали женщины (97 %) в возрасте от 20 до 65 лет (средний возраст 56,3 ± 1,98 лет). Давность заболевания составила в среднем 18 ± 2,58 лет. Египетский тип стопы наблюдался у 67 % пациентов, у 33 % – греческий.

В исследование не вошли пациенты с плосковальгусной стопой, деформацией других (2–5) пальцев, с эластичностью стопы I типа, с деформирующим артрозом I плюсне-фалангового сустава (ПФС) 3 степени [4].

Оценку результатов лечения пациентов проводили по данным рентгенологического и клинико-функционального исследования, которые выполнялись в указанный период времени. Срок наблюдения составил 12 месяцев.

Рентгенологическое исследование стопы выполнялось на аппарате Agfa DX-D 300 в условиях естественной статической нагрузки. По рентгенограммам, выполненным в натуральную величину, рассчитывали: угол наклона суставной поверхности головки первой плюсневой кости (PASA), угол вальгусного отклонения первого пальца (М1Р1), угол варусного отклонения первой плюсневой кости (М1М2), межплюсневый угол (М1М5).

Пациентке с рецидивом заболевания через год после операции проводилась диагностика PASA с использованием магнитно-резонансной томографии (МРТ) пораженной стопы на магнитно-резонансном томографе Magnetom Espree (Siemens) по разработанной нами технологии [5,8,9].

Всем пациентам было выполнено хирургическое лечение, включающее следующие этапы: релиз латерального отдела первого ПФС с рассечением сухожилия m.adductor hallucis из отдельного доступа в первом межпальцевом промежутке, резекция медиального оссификата головки первой плюсневой кости, рассечение плюсне-сесамовидной связки и мобилизация сесамовидного «гамака», корригирующая остеотомия первой плюсневой кости по способу scarf в модификации М. Маеstro с V-образным пропилом проксимальной части подошвенного фрагмента, латерализация и ротация подошвенного фрагмента с внедрением соответствующего костного шипа в губчатую кость проксимальной части тыльного фрагмента первой плюсневой кости, фиксация подошвенного и тыльного фрагмента первой плюсневой кости двумя канюлированными винтами 2,5 мм, корригирующая остеотомия основной фаланги I пальца с фиксацией канюлированным винтом 2,5 мм.

Статистическая обработка полученных результатов проводилась с использованием программы Statistica 10.0. Критический уровень значимости при проверке статистических гипотез p<0,05.

Результаты исследования

В дооперационном периоде проводили рентгенологическое исследование параметров PASA, на которые ориентировались при планировании оперативного лечения [7]. У 33 пациентов дооперационные рентгенологические значения PASA составили в среднем 13±0,56 градусов. Учитывая полученные параметры угла, был выбран метод хирургического лечения, включающий остеотомию scarf I плюсневой кости в модификации M. Maestro. После операции рентгенологические параметры PASA составили 3,83±0,3 градуса. Вычисленные по рентгенограммам параметры PASA после операции находились в пределах нормальных значений (3-6 градусов), поэтому в данный период времени был сделан вывод о достаточной коррекции PASA.

По данным рентгенографии, параметры исследуемых углов М1Р1, М1М2, М1М5 в первые сутки после операции соответствовали нормальным значениям, что говорило о достижении коррекции всех исследуемых углов (Таблица 1).

Таблица 1

Рентгенологические параметры угла М1Р1, М1М2, М1М5 у пациентов с hallux valgus в динамике (M±m)

|

Углы (°) норма |

Сроки лечения пациентов с hallux valgus (n = 33) |

||||

|

До операции |

1-е сутки после операции |

3 месяца после операции |

6 месяцев после операции |

12 месяцев после операции |

|

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

|

|

М1Р1 (8-16) |

35,83±2,27 |

9,83±0,79* |

12,67±0,85*,** |

14,67±0,54*,** |

15,5±0,56*,** |

|

М1М2 (5-8) |

12,5±0,39 |

9,17±0,26* |

9,83±0,39* |

10,33±0,18*,** |

11±0,25** |

|

М1М5 (18-20) |

29,67±0,69 |

18,83±0,7* |

22,67±0,8*,** |

23,17±0,79*,** |

25,67±0,75*,** |

Примечание: * – достоверность различий с дооперационными параметрами углов p<0,01; ** – достоверность различий с послеоперационными параметрами углов p<0,01 (по критерию Манна-Уитни).

В последующие сроки наблюдения: через 3, 6 и 12 месяцев, когда пациенты давали полноценную нагрузку на оперированные стопы, было отмечено достоверное увеличение параметров углов М1Р1, М1М2 и М1М5, что говорило о потере их коррекции (Таблица 1).

Анализ показателей угла М1Р1 через год после операции показал, что только у 19 пациентов (57,6±8,6 % пациентов) было устранено вальгусное отклонение первого пальца стопы. Значения угла М1Р1 у данных пациентов находились в границах нормы (≤16 градусов) и составили в среднем 13,83±0,51 градусов. У 42,4±8,6% пациентов, которым в результате применения методики М. Маеstro не удалось устранить вальгусное отклонение первого пальца, через год после оперативного лечения сохранялась I и II степень hallux valgus.

При оценке функциональных результатов по шкале Американской ассоциации хирургии стопы и голеностопного сустава (AOFAS) через год после операции было выявлено, что в результате лечения отличные и хорошие результаты получены в 69,7±8 % случаев, в остальных случаях – удовлетворительные и плохие. После остеотомий первой плюсневой кости и первого пальца стопы несращений не возникло. Пациенты передвигались с нагрузкой на оперированную стопу с первых суток до 4 недель после операции в ортопедических ботинках. Заживление послеоперационных ран без осложнений. Результатом проведенного лечения были довольны 72,7±7,76% пациентов.

У всех 33 пациентов группы клинического сравнения не было отмечено послеоперационных осложнений (инфекционных, тромботических, репаративных), что говорит о безопасности используемого метода хирургического лечения вальгусного отклонения первого пальца стопы.

Через год после проведенного лечения по клинико-рентгенологическим данным у 9 из 33 пациентов был установлен рецидив hallux valgus, что составило 27,3±7,76%. Пациенты предъявляли жалобы на боль при нагрузке в области первого плюсне-фалан-гового сустава, на отклонение первого пальца стопы кнаружи.

При этом значения угла М1Р1 у данных пациентов составляли от 21 до 30 градусов.

Анализ результатов коррекции hallux valgus у пациентов с рецидивами заболевания показал, что параметры угла М1Р1 в первые сутки после операции превышали нормальные значения и составляли 20±1,35 градусов, то есть коррекция угла не была достигнута. Через год после операции показателиуглов М1Р1, М1М2 и М1М5 были достоверно выше, чем параметры углов в первые сутки после операции, что говорит о последующей потере их коррекции.

Всем 9 пациентам с рецидивом hallux valgus было предложено повторное оперативное лечение с целью устранения рецидива и определения возможной причины рецидива заболевания. В разные сроки наблюдения, составившие более года после первичного оперативного лечения, 4 пациента дали согласие на повторное хирургическое вмешательство с целью устранения рецидива заболевания. Из них операции были выполнены 3 пациентам, одна пациентка отказалась от повторного оперативного вмешательства. Во время выполнения операции у трех пациентов была произведена оценка суставной поверхности головки первой плюсневой кости и выполнен интраоперационный расчет PASA, у одной пациентки проведено МРТ исследование PASA. Средний показатель PASA оказался равным 30±3,16 градусов (от 24 до 38 градусов), то есть намного больше нормальных значений угла. Исходя из полученных данных, был сделан вывод о том, что причиной рецидивов у данных пациентов явилась недостаточная коррекция PASA во время проведенного первичного хирургического лечения.

Клинический пример 1 (хирургическое лечение пациентки с использованием методики М. Маеstro).

Пациентка Е., 1956 г.р., обратилась в клинику ИНЦХТ. Диагноз при поступлении: Поперечно-продольное плоскостопие III степени слева. Вальгусное отклонение первого пальца левой стопы III степени. Остеоартроз первого плюсне-фалангового сустава левой стопы II степени. Комбинированная контрактура первого плюсне-фалангового сустава. Болевой синдром.

Предъявляла жалобы на боли в области первого плюсне-фа-лангового сустава левой стопы, деформацию переднего отдела левой стопы. По шкале AOFAS перед операцией среднее значение баллов соответствовало 52 баллам.

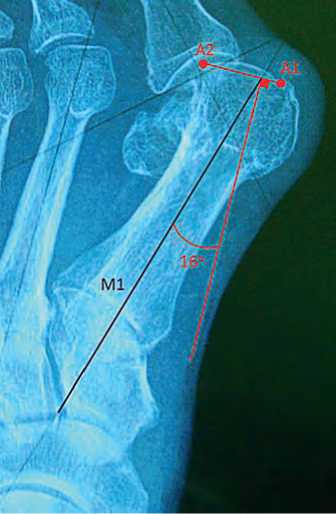

Выполнена рентгенография переднего отдела левой стопы в натуральную величину. На рентгеновском снимке определен угол М1Р1=55 градусов, угол вальгусной деформации основной фаланги первого пальца стопы 10 градусов, а так же величина необходимого укорочения первой плюсневой кости равная 9 мм (Рис. 1а).

В асептических условиях, в положении пациентки «лежа на спине», после наложения кровоостанавливающего турникета на нижнюю треть бедра, выполнен прямой проекционный разрез по внутренней поверхности стопы от середины основной фаланги первого пальца до проксимальной трети первой плюсневой кости. Края раны разведены и рассечена капсула первого плюснефалангового сустава. Капсула, в месте ее прикрепления к медиальной поверхности головки первой плюсневой кости от-сепарована, внутрисуставные спайки рассечены. Головка первой плюсневой кости выведена в рану.

Рис. 1а. Рентгенограмма левой стопы пациентки Е. до операции с нагрузкой (М1Р1=55°)

PASA составил 16 градусов (Рис. 1б).

Рис. 1б. Рентгенограмма левой стопы пациентки Е. до операции с нагрузкой (PASA=16°)

По общепринятой методике при помощи осциллирующей пилы резецирован медиальный оссификат головки первой плюсневой кости. Осуществлена ревизия плюсне-сесамовидного сустава с рассечением плюсне-сесамовидной связки и мобилизацией сесамовидного «гамака». Из отдельного доступа в первом межпальцевом промежутке на тыле стопы произведен релиз латерального отдела первого плюснефалангового сустава с рассечением сухожилия m.adductor hallucis.

Затем, при помощи осциллирующей пилы выполнена корригирующая остеотомия первой плюсневой кости по способу scarf в модификации М. Маеstro. После мобилизации подошвенного фрагмента первой плюсневой кости в дистальной его части сделаны два пропила, в результате чего с наружной стороны головки первой плюсневой кости образован необходимой величины кортико-спонгиозный шип. В проксимальной части подошвенного фрагмента резецирован треугольный участок кортикальной кости, в результате чего кость приобрела V-образную форму. После латерализации головки соответствующий костный шип внедрен в губчатую кость проксимальной части тыльного фрагмента первой плюсневой кости на нужную глубину. Фиксированы подошвенный и тыльный фрагменты первой плюсневой кости двумя канюлированными винтами 2,5 мм.

Резецирована выступающая часть тыльного фрагмента и внедрена в костно-мозговой канал тыльного фрагмента. Дополнительно выполнена корригирующая остеотомия основной фаланги первого пальца (Akin) с фиксацией канюлированным винтом 2,5 мм (Рис. 1в).

Рис. 1в. Рентгенограмма переднего отдела стопы пациентки Е. после операции (М1Р1=8°)

Рана обильно промыта растворами антисептиков. Избыток капсулы с подошвенной стороны экономно иссечен. Шов на капсулу первого плюснефалангового сустава. Узловые швы на кожу. Асептическая повязка. Иммобилизация левой стопы разгружающим ботинком.

Достигнута коррекция вальгусного отклонения первого пальца левой стопы, устранен подвывих сесамовидных костей. Угол М1Р1 после операции составил 8 градусов (до операции – 55 градусов). Был нормализован рентгенологический показатель PASA с 16 градусов до 4 градусов.

Течение послеоперационного периода благоприятное, пациентка на 7-е сутки после операции выписана на амбулаторный этап лечения с рекомендациями использования разгружающего ботинка в течение 4-х недель.

На контрольном осмотре через 1 месяц после операции пациентка жалоб не предъявляла. На рентгенограмме левой стопы угол М1Р1=12 градусов (Рис. 1г).

Рис. 1г. Рентгенограмма переднего отдела стопы пациентки Е. через 1 месяц после операции (М1Р1=12°)

Консолидация костных фрагментов первой плюсневой кости и основной фаланги первого пальца левой стопы удовлетворительная. Пациентка приступила к полноценной нагрузке на левую нижнюю конечность без дополнительной фиксации. Болевой синдром отсутствует.

Через 6 месяцев после операции пациентка обратилась в клинику с жалобами на деформацию первого пальца левой стопы, болевой синдром при нагрузке и в покое. При осмотре и на контрольных рентгенограммах отмечен рецидив вальгусного отклонения первого пальца левой стопы. Угол М1Р1 составил 20 градусов (Рис. 1д).

Рис. 1д. Рентгенограмма переднего отдела стопы пациентки Е. через 6 месяцев после операции (М1Р1=20°)

Через 1 год после оперативного лечения на контрольном осмотре функциональный результат по шкале AOFAS был оценен в 50 баллов. Пациентке было выполнено дополнительное рентгенологическое и МРТ исследование стопы. На рентгенограмме М1Р1 составил 30 градусов (Рис. 1е).

Рис. 1е. Рентгенограмма переднего отдела стопы пациентки Е. через 12 месяцев после операции (М1Р1=30°)

В связи с рецидивом вальгусного отклонения первого пальца левой стопы пациентке было предложено повторное оперативное лечение, от которого пациентка отказалась.

По МР-томограммам был определен PASA, который составил 32 градуса (Рис. 1ж).

Рис. 1ж. МР-томограмма переднего отдела стопы пациентки Е. через 1 год после операции (PASA= 32 °)

Отличие параметров PASA при рентгенологическом и МРТ исследовании составило 28 градусов.

Был сделан вывод о недостаточной коррекции PASA при выполнении первичной известной хирургической методики и о необходимости проведения повторной операции с нормализацией PASA.

Для устранения рецидива заболевания, учитывая величину PASA (более 20 градусов), у 3 пациентов была применена предложенная нами технология хирургического лечения hallux valgus, позволяющая выполнить коррекцию PASA, достигающего 30 и более градусов (Леонова С.Н., Усольцев И.В., 2016). Рецидив вальгусного отклонения первого пальца стопы был устранен.

Обсуждение результатов

Проведенный анализ собственных результатов хирургического лечения пациентов с hallux valgus показал, что при использовании остеотомии scarf в модификации М. Maestro не удалось устранить вальгусное отклонение первого пальца стопы у 42,4±8,6 % пациентов, среди которых сохранялась I и II степень вальгусного отклонения первого пальца, в 30,3±8 % случаев были получены удовлетворительные и плохие функциональные результаты, произошла потеря коррекции углов М1Р1, М1М2, М1М5 и развился рецидив заболевания в 27,3±7,76% случаев. Полученные данные указывали на малую эффективность применения методики М. Maestro при лечении пациентов с hallux valgus.

На наш взгляд, малая эффективность используемой методики была связана с двумя моментами.

Во-первых, при выборе оперативной методики и оценке результатов лечения мы ориентировались на рентгенологические параметры PASA. Результаты работ зарубежных авторов показали, что показатель PASA, вычисленный по рентгенограмме достоверно меньше, чем показатель угла, вычисленный интраоперационно и анатомически [6]. Начиная с 2014 года, нами был проведен ряд исследований, позволивших подтвердить, что вычисленные интраоперационно (истинные) параметры PASA на пораженной стопе достоверно превышают рентгенологические значения угла (Леонова С.Н., Усольцев И.В., 2014). Был сделан вывод о недостоверности рентгенологического метода определения PASA. Рентгенологическое исследование не позволяет визуализировать хондральный слой головки первой плюсневой кости, по которому определяют ее эффективную суставную поверхность, то есть, не позволяет точно рассчитать PASA. Некорректной являлась проведенная нами оценка дооперационных и послеоперационных показателей PASA по рентгенограммам.

Потеря коррекции и развитие рецидивов hallux valgus при использовании методики M. Maestro, на наш взгляд, было связано с тем, что истинные параметры PASA намного превосходили его рентгенологические значения, составляя более 20 и более 30 градусов. Данная методика не должна была использоваться при лечении пациентов с большими показателями PASA.

Вторым моментом, ограничивающим использование методики M. Maestro, является V-образная форма остеотомии проксимальной части подошвенного фрагмента первой плюсневой кости, которая не позволяет выполнить достаточную ротацию головки плюсневой кости во фронтальной плоскости для коррекции PASA, если его параметры достигают более 20 градусов.

Следствием недостаточной коррекции PASA, несмотря на нормализацию рентгенологических показателей других углов в послеоперационном периоде, может быть потеря коррекции и рецидив hallux valgus.

Заключение

Таким образом, в результате проведенного анализа было выявлено, что применение хирургического метода лечения с использованием остеотомии scarf в модификации М. Maestro позволило нам устранить вальгусное отклонение первого пальца стопы у 57,6±8,6% пациентов, получить хорошие и отличные функциональные результаты у 69,7±8% пациентов, и привело к рецидивам заболевания в 27,3±7,76% случаев. Установлено, что одной из основных причин рецидивов hallux valgus является недостаточная коррекция PASA во время проведенного хирургического лечения. Малая эффективность методики M. Maestro связана с получением недостоверных рентгенологических значений PASA при планировании метода оперативного лечения, с необоснованным применением методики M. Maestro при больших значениях PASA, с ограниченными возможностями методики по коррекции PASA.

Усольцев И.В., Леонова С.Н. Анализ результатов использования методики M. Maestro при хирургическом лечении вальгусной деформации первого пальца стопы (hallux valgus) // Кафедра травматологии и ортопедии. №4(30). 2017. с.-42.

Usoltsev I.V., Leonova S.N. Analysis of the results of M. Maestro procedurein surgical treatment of hallux valgus// The Department of Traumatology and Orthopedics. №4(30). 2017. p.-42.

Список литературы Анализ результатов использования методики M. Maestro при хирургическом лечении вальгусной деформации пальца стопы (hallux valgus)

- Наш опыт хирургического лечения вальгусного отклонения первого пальца стопы посредством остеотомии SCARF/Карданов А.А., Загородний Л.Г., Макинян Л.Г., Лукин М.П.///Травматология и ортопедия России. 2008. № 2 (48). С. 37 -43

- Бобров Д.С., Слиняков Л.Ю., Якимов Л.А., Хурцилава Н.Д. Диафизарная коригирующая остеотомия scarf в лечении деформаций стоп//Кафедра травматологии и ортопедии. 2012.№1(1). с.16-19

- Besse J.-L., Maestro M. Osteotomies SCARF du 1er metatarsien (First metatarsal SCARF osteotomies)/Revue de chirurgie orthopedigue. 2007. № 93. pp. 515 -523. PMID: 17878845

- Бобров Д.С., Слиняков Л.Ю., Ченский А.Д., Хурцилава Н.Д., Ма-тивиенко М.И., Холодаев М.Ю. Деформирующий остеоартроз первого плюснефалангового сустава, или ригидный 1 палец стопы: клиника, диагностика и лечение//Кафедра травматологии и ортопедии. 2014.№3(11). с.4-12

- Леонова С.Н., Усольцев И.В., Галеев Ю.М., Попов М.В. Способ определения угла наклона суставной поверхности головки первой плюсневой кости стопы: медицинская технология. -Иркутск: ИНЦХТ, 2016. -12 с. ISBN 978-5-98277-197-1

- A statistical analysis on the reliability of the proximal articular set angle/D.L. Amarnek, A. Mollica, A.M. Jacobs, L.M. Oloff//J Foot Surg. 1986; 25: pp. 39-43. PMID: 3950331

- Comparison of radiographic and anatomic distal metatarsal articular angle in cadaver feet/J.R. Jastifer, M. J. Coughlin, S. Schutt, C. Hirose, M. Kennedy, B. Grebing, B. Smith, T. Cooper, P.Golano, R. Viladot, J. F. Doty//Foot & Ankle International. 2014, Vol. 35(4). P. 389-393 DOI: 10.1177/1071100714522027

- Леонова С.Н., Усольцев И.В. Способ оперативного лечения вальгусного отклонения первого пальца стопы: медицинская технология. -Иркутск: ИНЦХТ, 2016. -20 с. ISBN 978-5-98277-205-3

- Леонова С.Н., Усольцев И.В. Новый способ определения накло-на суставной поверхности головки первой плюсневой кости при вальгусном отклонении I пальца стопы//Сибирский медицинский журнал (Иркутск). 2014. № 8. С. 59-64