Анализ результатов мультифокальной электроретинографии и оптической когерентной томографии в диагностике и наблюдении больных с возрастной макулярной дегенерацией

Автор: Каменских Т.Г.

Журнал: Саратовский научно-медицинский журнал @ssmj

Рубрика: Материалы III всероссийской недели науки с международным участием. Саратов, 3-6 марта 2014 г.

Статья в выпуске: 2 т.10, 2014 года.

Бесплатный доступ

Цель; изучить взаимосвязь морфологических изменений в центральной зоне сетчатки по данным оптической когерентной томографии (ОКТ) с функциональными показателями по данным мультифокальной электроретинографии (мф-ЭРГ) у больных с возрастной макулярной дегенерацией (ВМД). Материал и методы. Основная группа: 28 больных (32 глаза), страдающих различными формами ВМД. Контрольная группа: 10 больных (10 глаз), без видимых структурных изменений сетчатки. Результаты. Выявлена значимая корреляция между толщиной сетчатки и параметрами мф-ЭРГ. У больных с сухой формой ВМД при толщине сетчатки не выше 290 urn ответы на стимулы мф-ЭРГ снижены, но остались в зоне нормы. У пациентов с влажной формой при увеличении толщины сетчатки более 290 urn отмечено снижение ответа на мф-ЭРГ до 20 nV/deg2 и ниже. Заключене. Изменения морфологии сетчатки при ВМД, наблюдаемые на ОКТ, сопровождаются функциональными нарушениями, подтверждающимися объективно данными мф-ЭРГ. Мф-ЭРГ может быть включена в комплексное функциональное обследование больных с ВМД для определения динамики процесса.

Возрастная макулярная дегенерация, мультифокальная-эрг, оптическая когерентная томография

Короткий адрес: https://sciup.org/14917952

IDR: 14917952

Текст научной статьи Анализ результатов мультифокальной электроретинографии и оптической когерентной томографии в диагностике и наблюдении больных с возрастной макулярной дегенерацией

среди взрослых в развитых странах и третьей причиной слепоты во всем мире [1, 2]. В Российской Федерации заболеваемость ВМД составляет более 15 человек на 1 тыс. населения [3]. ВМД — прогрессирующее хроническое дистрофическое заболевание глаз, в результате которого первично поражаются хо-риокапилляры, мембрана Бруха, пигментный эпителий сетчатки и фоторецепторы, что в конечном итоге приводит к потере центрального зрения и инвалидизации людей преимущественно старше 60 лет.

К факторам риска ВМД относят следующие: женский пол, светлый цвет глаз, генетическую предрасположенность, курение [4], артериальную гипертонию, наличие избыточного веса, диету, богатую липидами (насыщенные жиры и холестерин), употребление алкоголя, гиперинсоляцию. При атеросклерозе любой локализации риск поражения макулярной области возрастает в 3 раза, а при наличии артериальной гипертонии — в 7 раз. Кроме того, установлено снижение регионарного кровоснабжения у большей части больных ВМД, отмечена тенденция к снижению гемодинамических показателей по мере прогрессирования дистрофического процесса.

Современные представления о клинических проявлениях и подходах к диагностике и лечению заболевания наиболее полно отражает модифицированная клиническая классификация ВМД, которая выделяет сухую и влажную формы ВМД [5]:

— сухая (неэкссудативная, атрофическая), характеризующаяся наличием ретинальных друз, дефектов пигментного эпителия, перераспределением пигмента, атрофией пигментного эпителия и хорио-капиллярного слоя;

— влажная (экссудативная, неоваскулярная), при которой различают стадии экссудативной отслойки пигментного эпителия, экссудативной отслойки нейроэпителия, неоваскулярную стадию, стадию экссудативно-геморрагической отслойки пигментного эпителия и нейроэпителия и, наконец, стадию рубцевания с формированием фиброваскулярного дисковидного рубца [6].

Влажная форма встречается лишь у 10% пациентов, однако именно она является причиной слепоты от ВМД в 90% случаев вследствие появления хориоидальной неоваскулярной мембраны с несостоятельными новообразованными сосудами [7]. Медицинская и экономическая значимость этой патологии связана с быстрой потерей центрального зрения, что приводит к утрате общей работоспособности. При этом парный глаз поражается не позднее чем через 5 лет после заболевания первого [8]. Все это объясняет интерес исследователей к объективной ранней диагностике и функциональному наблюдению больных с ВМД, с использованием новых методов и аппаратов. В настоящее время золотым стандартом является ОКТ, но и другие приборы могут помочь четко определить функциональное состояние пораженных частей сетчатки ВМД.

Цель: изучение соотношения полученных результатов толщины сетчатки на ОКТ и амплитуды ответов участка макулярной области на мф-ЭРГ, отражающие активность данной зоны у больных с возрастной макулярной дегенерацией.

Материал и методы. Основная группа включала 28 больных (32 глаза), из них 18 мужчин и 10 женщин, страдающих ВМД (20 глаз с сухой формой, 12 глаз с влажной формой). Контрольная группа включала 10 больных (10 глаз), из них 5 мужчин и 5 женщин без видимых структурных изменений сетчатки на ОКТ. Критерии включения в основную группу: возраст от 50 до 80 лет, наличие возрастной макулярной дегенерации в разных её клинических формах при субфовеальной локализации патологических изменений, острота зрения с полной коррекцией не ниже

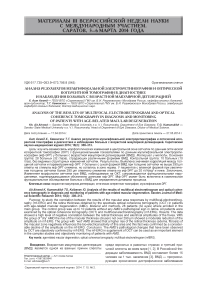

Рис. 1. Данные ОКТ правого глаза пациента Б. (59 лет) с друзами сетчатки

0,08. Критерии исключения из основной группы: наличие других заболеваний, сопровождающихся нарушением структуры и толщины сетчатки в макулярной области, острота с полной коррекцией ниже 0,08 и абсолютная скотома в центральной зоне поля зрения. Сопутствующие заболевания у больных обеих групп: 85% пациентов страдали гипертонической болезнью 1-2-й степени, 62% ишемической болезнью сердца. Обе группы обследованы в условиях клинико-диагностического отделения клиники глазных болезней СГМУ им. В. И. Разумовского с использованием методов визиометрии, офтальмобиомикроскопии на щелевой лампе с бесконтактной фундус-линзой 78Д (Volk, США) и с помощью ОКТ «Spectralis» (Heidelberg engineering, Германия), где была измерена толщина сетчатки в микрометрах (µm) в пределах 5° от центра (рис. 1). Измерение толщины проведено от комплекса «мембрана Бруха — пигментный эпителий» до внутренней пограничной мембраны [9]. Также с помощью мультифокальной-ЭРГ (Retiscan, Roland Consult, Германия) определили показатели ответа сетчатки на световую стимуляцию в нановольтах (nV) и амплитудные показатели (nV/deg²).

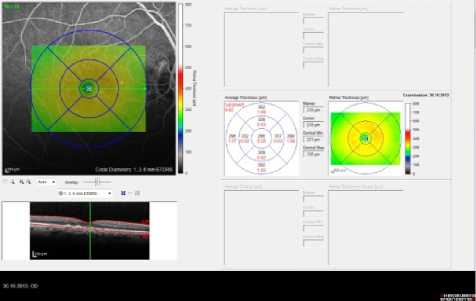

Проведен анализ топографии биоэлектрической активности сетчатки зрительного поля. Стимуляцию центральной области сетчатки осуществляли стимулами гексагональной формы, предъявляемыми псевдослучайным образом. Стимул увеличивают от центра к периферии соответственно размерам рецептивных полей сетчатки. Локализация ответа соответствует каждому гексагональному элементу (рис. 2).

Использованы ушные электроды (кожные Skinelectrodes) и электроды в виде петли, располагаемые в своде конъюнктивы. Для объективной диагностики изменений состояния сетчатки у больных с ВМД использовали программу в мф-ЭРГ, чтобы выполнять одновременное выделение множества локальных ЭРГ сигналов в заднем полюсе глазного дна (61 гег-сагон) [10]. Выделена центральная зона сетчатки (фовеальная зона — первый гегсагон на мф-ЭРГ) и изучена взаимосвязь морфологических изменений в центральной зоне сетчатки по данным OКT с функциональными показателями по данным мф-ЭРГ центрального гесагона, соответствующего центральным 5 градусам. Для анализа данных использовали программу Statistica 6.0.

Результаты. Анализ полученных данных свидетельствует о наличии определенной зависимости между показателями толщины сетчатки в фовеа и данными амплитуды мф-ЭРГ в той же зоне в группе больных с ВМД (влажная и сухая форма). При срав-

Рис. 2. Данные мф-ЭРГ правого глаза пациента Б. (59 лет) с друзами сетчатки

нении показателей ОКТ и мф-ЭРГ выявлена высокая степень отрицательной корреляции между морфологическими изменениями в центральной зоне сетчатки и функциональными показателями по данным мф-ЭРГ (коэффициент корреляции R=–0,93 для группы с влажной формой ВМД, где толщина сетчатки доходила до высоких показателей (до 600 µm), коэффициент R=–0,86 для группы с сухой формой) (рис. 3).

На графиках 1 и 2 (см. рис. 3) показано соотношение между данными ОКТ и мф-ЭРГ при разных клинических формах ВМД. Данная зависимость определяется только у пациентов основной группы, т.е. страдающих ВМД. Показатели состояния сетчатки основной группы нашего исследования свидетельствуют о том, что при наличии отека либо других морфологических изменений, связанных с ВМД в фовеальной области и наблюдаемых на ОКТ, нарушается трансмиссия биосигналов между различными слоями сетчатки, что отражается на мф-ЭРГ снижением или отсутствием ответа в соответствующем гексагоне.

В контрольной группе (см. рис. 3) наблюдалась слабая взаимосвязь между толщиной сетчатки и данными мф-ЭРГ (R=–0,07), поскольку отсутствуют патологические изменения на ОКТ и фовеальная зона отвечает на стимулы в пределах нормы. Таким образом, вариабельность данных у здоровых людей зависит от других непатологических факторов (возраст, индивидуальные особенности и т.д.).

Обсуждение. Для осуществления зрительной функции необходимо поддержание определенной архитектоники сетчатки. Увеличение или уменьшение ее толщины свидетельствует об избыточном содержании транссудата, нарушении ретинального тока, что приводит к изменению функциональной активности сетчатой оболочки. Пигментный эпителий (ПЭ) сетчатой оболочки выполняет многообразные функции. Первоначально предполагали, что пигментный эпителий является просто черным фоном, снижающим рассеивание света в процессе фоторецепции. В конце XIX в. установили, что отделение сенсорной части сетчатки от пигментного эпителия приводит к потере зрения. Это исследование позволило предположить важную роль пигментного эпителия в фоторецепции. Многочисленные исследования последнего времени установили наличие взаимодействия клеток пигментного эпителия с фоторецепторами в выработке и передаче зрительных стимулов. При ВМД нарушение структурной организации матрикса «пигментный эпителий — мембрана Бруха» является важной причиной возникновения нарушений по выработке зрительных биосигналов [8]. Полученные данные можно рассматривать для прогнозировния прогрессирования ВМД. Так как переход ВМД из сухой формы во влажную не всегда может быть выявлен только с помощью ОКТ [9], данные мф-ЭРГ (первые признаки усугубления функциональных нарушений активности фовеальной зоны) могут быть определяющими в ранней диагностике влажной формы и выборе тактики дальнейшего ведения.

При влажной форме, где толщина сетчатки резко увеличена из-за скопления транссудата, в основном между мембраной Бруха и ПЭС происходит более значительная депрессия амплитуд мф-ЭРГ. Наличие отека и метаболических нарушений при влажной форме ВМД препятствуют нормальной выработке электрического потенциала [8], что выявляется при исследовании мф-ЭРГ. В связи с этим мф-ЭРГ может играть важную роль в комплексном исследовании пациентов с ВМД.

Залючение. На основании полученных данных установлено, что при ВМД увеличение толщины сетчатки сопровождается депрессией амплитуд мф-ЭРГ. Выявлена закономерность между морфологическими параметрами фовеальной зоны и ее биоэлектрической активностью. Имеются значимые различия абсолютных показателей толщины сетчатки и биологической активности колбочек фовеа в зависимости от формы ВМД.

Мф-ЭРГ является эффективным способом объективной оценки изменений и функциональных нарушений в ранней диагностике и мониторинге состояния органа зрения у пациентов с ВМД.

Список литературы Анализ результатов мультифокальной электроретинографии и оптической когерентной томографии в диагностике и наблюдении больных с возрастной макулярной дегенерацией

- Congdon N, O'Colmain B, Klaver C, et al. Causes and prevalence of visual impairment among adults in the United States. Arch Ophthalmology 2004; 122: 477-485

- Ding X, Patel M, Chan CC. Molecular pathology of age -related macular degeneration. Prog Retin Eye Research 2009; 28(1): 1-18

- Мошетова Л. К., Нестеров А. П., Егоров Е.А. Клинические рекомендации: Офтальмология. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2006. С. 164

- Chakravarthy U, Augood С, Bentham GC, et al. Cigarette smoking and age-related macular degeneration. EUREYE Study Ophthalmology 2007; 114: 1157-1163

- Балашевич Л. И., Измайлов А. О, Улитина А. Ю. Модифицированная клиническая классификация возрастной макулярной дегенерации. Офтальмологические ведомости 2011; 4 (4): 41-47)

- Кацнельсон Л.А., Лысенко B.C., Балишанская Т. И. Клинический атлас патологии глазного дна. 3-е изд., стереотип. М.: ГЭОТАР-МЕД, 2004; 152 с/

- Ibrahim MA, Sepah YJ, Symons RC, et al. Spectral-and time-domain optical coherence tomography measurements of macular thickness in normal eyes and in eyes with diabetic macular edema. Eye (Lond.) 2012; 26 (3): 454-462

- Remier L, Buvo R. Aspect cliniques de la DMLA: EMC-Ophtalmologie. Elsevier Masson, 2012

- Korobelnik JF, Delyfer MN. Epaisseur maculaire normale mesuree en SD-OCT dans une population de sujets ages francais. L'etude ALIENOR Bordeau, 2012

- Нероев H.B. Современные методы лечения неоваскулярной формы возрастной макулярной дегенерации: дис... канд. мед. наук. М., 2010.