Анализ «секуляризации» в России со стороны предложения

Автор: Емельянов Николай Николаевич

Журнал: Христианское чтение @christian-reading

Рубрика: Теология

Статья в выпуске: 1 (72), 2017 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена оценке религиозного предложения в России, сделанной на основе эмпирического исследования «50 исповедей», проведенного научной лабораторией «Социология религии» ПСТГУ. Оценка объема религиозного предложения позволяет по-новому оценить происходящие в современной России религиозные процессы, в том числе предложить такое объяснение разрыву между аффилиацией с православием (70%) и практикующими верующими (3%), которое подвергает сомнению тезис о продолжающейся в России секуляризации. В статье представлено краткое описание модели религиозного предложения, построенной на основании теории религиозного рынка (Р. Старк, Р. Финке, У. Бэйнбридж, Л. Ианнаконе и др.). На основании данной модели выделяется оценка религиозного предложения, находящаяся в зависимости от количества священников в России. Эмпирическое исследование «50 исповедей», описанное в статье, позволяет охарактеризовать параметры данной модели и получить оценку ограничения религиозного предложения, которая ставит под сомнение представление о секулярной природе происходящих в России религиозных процессов.

Измерения религиозности, секуляризация, теория рынка религий, модель религиозного предложения, бюджет времени священника, эмпирические исследования религии, русская православная церковь

Короткий адрес: https://sciup.org/140190257

IDR: 140190257

Текст научной статьи Анализ «секуляризации» в России со стороны предложения

Результаты социологических исследований (ИСПИ РАН, ВЦИОМ, ФОМ, Левада-Центр и др.) демонстрируют существенный разрыв между идентифицирующими себя с православием (по данным разных опросов, от 60% до 80%) и практикующими (воцерковленными) православными

(по разным оценкам, от 3% до 15% населения регулярно посещают религиозные службы, исповедуются и причащаются)1.

Рис. 1. Динамика считающих себя православными и регулярно причащающихся, 1991–2010 (данные Левада-Центра)2

В тех случаях, когда в исследование включаются дополнительные вопросы, позволяющие отслеживать влияние религии на другие сферы, результат оказывается скорее отрицательным — влияние религиозности практически не заметно3. Существующий инструментарий не позволяет зафиксировать рост социальной значимости религии при значительном росте религиозной самоидентификации.

Разрыв между религиозной самоидентификацией и религиозными практиками не является чем-то уникальным в мировой практике4. Однако при внешней схожести ситуаций в России и в некоторых западных странах, они существенно отличаются. Помимо различий в содержании религиозной жизни, очевидно, что современная религиозная ситуация в России остается жестко обусловленной предшествующей эпохой форсированной секуляризации, связанной с репрессиями и идеологическим подавлением. Применение схем и подходов, разработанных для стран Западной Европы и Америки, требует осмотрительности и существенных уточнений.

В отечественной социологии закрепилась тенденция объяснять рост религиозной самоидентификации следующим образом: те, кто называют себя православными в России, не являются собственно верующими — атрибутом «православный» они, скорее, обозначают свою идентичность как подданных государства5, национальную, этническую тождественность6. Каариайнен и Фурман пишут о «проправославном консенсусе» — сформировавшемся в массовом сознании положительном отношении к религии и Русской Православной Церкви. Оно выражается как в показателях доверия РПЦ, так и в росте религиозной самоидентификации, но не сопровождается ростом практик и личной верой в Бога7. М. Мчедлова отмечает некоторые различия между верующими и неверующими россиянами, однако они лишь в редких случаях выходят за границы доверительных интервалов, что также можно объяснить разрывом между высоким уровнем самоидентификации с православием и низким уровнем практики религиозной жизни, которая стоит за этой самоидентификацией8.

В. В. Локосов и Ю. Ю. Синелина отмечают справедливость объяснений конфессиональной самоидентификации социокультурными и этническими причинами, однако подобные теории не учитывают разницу темпов количественных и качественных изменений в уровне религиозности. По мнению исследователей, экстенсивный потенциал роста уровня религиозности населения в России приближается к своей границе, а следующий за ним этап интенсивного роста (воцерковление населения, включение в религиозные практики) потребует гораздо большего времени9.

Приведенные выше объяснения исходят из предположения о секулярной природе религиозных процессов. Изучение секуляризации в XX в. привело к пониманию противоречивости и неоднозначности и самого понятия, и обозначаемых этим термином процессов. К 70-м гг. XX в. теория секуляризации превратилась в правящую догму в социологии религии. Б. Уилсон в 1960-х гг. определил секуляризацию как «процесс, в ходе которого религиозное мышление, практика и религиозные институты утрачивают свою социальную значимость»10. При этом понимание самого Уилсона выходит за рамки данного им определения и предполагает не только утрату социальной значимости религии, но и упадок веры, которая не может развиваться в условиях современного рационализированного плюралистического мира. Сходной позиции придерживался и П. Бергер11.

К концу XX в. стало очевидным, что представления о постепенном исчезновении религии, о необратимости секуляризации и о падении религии в зависимости от степени модернизации общества оказались совершенно ошибочными и были опровергнуты неоспоримыми фак-тами12. Секуляризация перестала пониматься как глобальный процесс, который может дать универсальный ответ на вопрос о влиянии современности на религию. Более того, становится все более очевидным, что вопрос об обратном процессе влияния религии на формирование современности не имеет перспективы. Концепция «множественных современностей» Ш. Эйзенштадта13, основывающаяся на представлении о принципиальной неоднородности современности и ее зависимости от цивилизационных контекстов, делает невозможным сведение религиозных процессов исключительно к секуляризации.

В конце 90-х гг. XX в. был предложен подход к изучению соотношения современности и религии с точки зрения теории рационального выбора (теория религиозного рынка)14. Он позволяет сделать выводы, прямо противоположные тем, к которым приходит теория секуляризации, однако этот подход не нашел отражения в основных направлениях отечественной социологии религии15.

Цель и структура статьи

В статье «The Temporal Structure of the Activities of Priests, and the Substantive Effects of Religious Life in Contemporary Russia»16 нами была разработана модель оценки религиозного предложения в России и высказана гипотеза о количестве духовенства как ограничивающем факторе, влияющем на низкий уровень вовлеченности в религиозные практики. Эмпирическая апробация этой гипотезы и является задачей данной статьи.

В разделе «Теоретические рамки» предлагается краткое описание теории религиозной мобилизации, приводится пример ее применения в случае религиозной монополии, когда важным становится показатель объема предложения и делается отсылка к «Отчету Пола», в котором была предложена идея, что в определенных ситуациях религиозный спрос последует предложению. В разделе «Концептуализация» предложена типологизация верующих и описан механизм возникновения ситуации ограничения религиозного предложения для практикующих верующих в силу ограниченности времени исповеди, которое может уделить священник каждому человеку. В части «Операционализация» выделены переменные и составлено уравнение, позволяющее количественно оценить религиозное предложение.

В разделе «Апробация на эмпирических данных» описывается эмпирическое исследование «50 исповедей», которое позволяет охарактеризовать основные переменные уравнения религиозного предложения оказывается не уровень индивидуальной религиозности, а сила связей, размер и тип социальной сети религиозных общин. Этот вывод дает оценку динамики религиозности в современном российском обществе как сложного и медленного процесса, напрямую зависящего от формирования церковных общин ( Забаев И. В., Пруцкова Е. В . Социальная сеть православной приходской общины: возможности применения анализа социальных сетей в социологии религии // Вестник ПСТГУ. Серия 1: Богословие. Философия. 2013. Вып. 4 (48). С. 120–136; Забаев И. В., Орешина Д. А., Пруцкова Е. В . Социальный капитал русского православия в начале XXI в.: исследование с помощью методов социально-сетевого анализа // Государство, религия, Церковь в России и за рубежом. 2014. № 1 (32). С. 40–66). Исследование сильных московских общин показывает, что влияние индивидуальной религиозности особенно ярко проявляется в ядре и периферии общины ( Забаев И. В., Орешина Д. А., Пруцкова Е. В . Три московских прихода: основные социально-демографические показатели и установки представителей общин крупных приходов. М., 2012. С. 37–40).

16 Emelyanov N. The Temporal Structure of the Activities of Priests, and the Substantive Effects of Religious Life in Contemporary Russia // Социологическое обозрение. 2016. Вып. 4.

и получить количественные оценки ограничения религиозного предложения в России. Подраздел «Данные» описывает процесс проведения наблюдения, в подразделе «Переменные» охарактеризованы переменные, которые фиксировались в процессе наблюдения.

В следующем разделе «Результаты эмпирического исследования» даны таблицы и диаграммы, обобщающие полученные результаты, показаны статистические связи и зависимости. В «Заключении» сделан основной вывод об ограничении религиозного предложения в зависимости от количества духовенства, представлен график, оценивающий это ограничение, и дана оценка религиозного предложения исходя из наличного количества духовенства в России. Эта оценка позволяет говорить о невозможности роста числа практикующих верующих при нынешнем количестве священников на приходах Русской Православной Церкви на территории России. Дискуссия предлагает ряд возможных возражений и дополнений к представленному выводу.

Теоретические рамки

Религиозная экономика: теория религиозной мобилизации и модель предложения

В 90-х гг. ХХ в. Р. Старк, Р. Финке, У. Бэйнбридж, Л. Ианнаконе, Р. С. Уорнер и ряд других исследователей предложили подход к изучению соотношения современности и религии, основанный на теории рационального выбора17. В основе этого подхода лежит представление о религиозном рынке. Старк и Ианнаконе вводят понятие религиозной фирмы и религиозной экономики:

Религиозная экономика — состоит из всех религиозных активностей, действующих в любом обществе. Религиозные экономики, как и коммерческие, состоят из рынка актуальных и потенциальных потребителей, набора фирм, стремящихся обслуживать этот рынок, и религиозных «продуктовых линеек», предлагаемых различными фирмами18.

Далее предлагается теория религиозной мобилизации, состоящая из семи предположений, описывающих религиозную экономику и делающих главный акцент на поведении «религиозных фирм», а не на «религиозных потребителях». Это дает возможность оценить уровень возможной религиозной мобилизации в зависимости от предложения на религиозном рынке. Основным тезисом данной теории является предположение о том, что в зависимости от степени соревновательности и плюралистичности религиозной экономики общий уровень религиозной вовлеченности будет иметь тенденцию к повышению. Напротив, в зависимости от степени монополизации религиозной экономики одной или двумя имеющими господдержку фирмами, общий уровень религиозности будет иметь тенденцию к снижению19.

Предварительное тестирование модели показывает, что страны с высоким уровнем регуляции20 и страны с высокой монополизацией религиозного рынка21 показывают меньшую религиозную вовлеченность, которая операционализировалась просто как еженедельная посещаемость церкви22.

Важным достижением модели религиозной экономики является перенос исследовательского фокуса с вопроса о религиозных предпочтениях или религиозном спросе населения на проблему религиозного предложения. В рамках этой теории при анализе религиозной ситуации в США и Европе оценивалась в первую очередь диверсификация этого предложения.

Модель предложения в условиях религиозной монополии

Модель религиозного рынка хорошо описывает ситуацию в США с нулевым показателем регуляции религиозного рынка и большим разнообразием конкурирующих протестантских церквей, приверженцы которых могут неоднократно в течение жизни менять их. Вместе с тем в некоторых исследованиях демонстрируется пример эффективного применения данной модели к странам с жестким регулированием религиозного рынка и с высокой степенью его монополизации. Е. Хамберг и Т. Петтерссон использовали модель религиозного рынка для изучения религиозной ситуации в Швеции23. Церковь Швеции в 1990 г. являлась практически монополистом на религиозном рынке — более 90% считали себя ее членами, при этом лишь 4% посещали церковь еженедельно. До 2000 г. Церковь Швеции была государственной, с очень сильным прямым регулированием и поддержкой.

В Швеции 2550 приходов распределялись по 284 муниципалитетам, которые были взяты за единицу анализа. В каждом муниципалитете оценивалось: 1) количество служб в год на душу населения; 2) разнообразие видов церковных служб24.

В качестве зависимой переменной был взят уровень вовлеченности в каждом муниципалитете как процент от еженедельного посещения церкви. Результат показал положительную и устойчивую зависимость уровня вовлеченности от типа муниципалитета при условии контроля социально-экономических показателей. Причем вовлеченность оказывается выше в муниципалитетах, где в приходах много служб на душу населения и они более вариативны, а не сводятся только к традиционным видам25.

В данном исследовании анализировалась не только диверсификация, но и объем предложения (количество служб на душу населения), который также, по-видимому, положительно влияет на уровень религиозной вовлеченности.

Модель ограничения религиозного предложения

Предлагаемая ниже модель ограничения религиозного предложения оценивает именно его объем, оставляя вопрос о диверсификации вне рассмотрения. Подобный подход использовался не только в рамках теории религиозного рынка, но и применялся также в так называемом «Отчете Пола» — важной практико-ориентированной работе, посвященной проблемам Церкви Англии. «Отчет Пола» опирается на исследование А. Ми-скина26, которое имело своей целью «обнаружить влияние на количество причастников на Рождество (Christmas communicants27) в расчете на (определенное) место жительства каждого из трех следующих факторов в отдельности: 1) количества полностью или частично занятых пасторской деятельностью в данном месте жительства; 2) численности населения в месте жительства; 3) количества храмов (places of worship) в месте жительства»28. Фактически Мискин и Пол прямо ставят вопрос о зависимости числа воцер-ковленных членов Церкви Англии от объема религиозного предложения29.

В отечественном научном дискурсе анализ религиозных процессов вращается вокруг изучения религиозного спроса, который легко может быть оценен массовыми опросами населения. Такая исследовательская позиция с неизбежностью приводит к априорному выводу о том, что именно спрос рождает религиозное предложение, что вполне укладывается в упрощенную секулярную картину видения религиозных процессов. Исследования тех же процессов со стороны предложения крайне затруднены.

Массовые опросы и статистический анализ данных, отражающие объем религиозного предложения в Русской Православной Церкви, или не ведутся, или являются полностью закрытыми. В церковной среде очень велико недоверие и к опросным практикам, и к сбору статистических данных. Сильна историческая память о Всесоюзной переписи населения 1937 г., вызвавшей новую волну репрессий и гонений на Церковь30.

В поле зрения отечественных ученых попадают либо количественные данные, отражающие только религиозный спрос, либо качественные эмпирические материалы, отражающие внутреннюю природу происходящих религиозных процессов31, но не дающие возможность взглянуть на картину религиозного предложения в целом.

Оценка объема религиозного предложения позволяет совершенно иначе взглянуть на происходящие в современной России религиозные процессы, в том числе высказать иное объяснение разрыву между аффилиацией с православием и практикующими верующими, ставящее под сомнение сам тезис о продолжающейся в России секуляризации.

Концептуализация

В отечественной социологии есть несколько подходов к типологиза-ции православных верующих в зависимости от степени вовлеченности в церковную жизнь. В соответствии с методикой В. Ф. Чесноковой32 верующие делятся по шкале частоты исповеди и причастия следующим образом: 1) раз в месяц и чаще; 2) несколько раз в год (но реже раза в месяц); 3) раз в год обязательно; 4) редко, нерегулярно, раз в несколько лет; 5) никогда в сознательном возрасте.

Другая типология православных верующих была предложена И. В. Забаевым, Д. А. Орешиной и Е. В. Пруцковой33. Авторы выделяют три типа верующих: ядро общины, периферия общины и внеобщинные православные34. Именно в этих трех группах принципиально отличаются религиозные практики, кроме того, ряд важных показателей (таких, как семейное поведение, доля состоящих в зарегистрированном браке, количество детей, уровень социальных болезней, понимание патриотизма) существенно отличается от общероссийских35. Определяющим фактором для различения этих групп остается упомянутый показатель частоты причащения: 1) раз в месяц и чаще; 2) несколько раз в год; 3) раз в год и реже. Именно эти три группы верующих задают определенные типы религиозного поведения, позволяющие оценить более полно объем религиозного предложения.

Причащение возможно только после исповеди, за исключением особых редких случаев частого причащения (чаще, чем раз в неделю), при сохранении обязательной еженедельной исповеди. Исповедь может быть совсем краткой, однако всегда принципиально требует индивидуального контакта со священником36. Таким образом, частота причащения ограничена исповедью, которая, в свою очередь, жестко ограничивается доступностью священника, что в первую очередь зависит от соотношения количества священников к числу прихожан.

Принципиальной сложностью в оценке ограничения религиозного предложения становится оценка времени исповеди одного человека и особенности практик совершения исповеди в разных приходах и священниками из разных пастырских традиций. Тем не менее, как нами было ранее показано37, все эти особенности только ограничивают предложение и делают эту оценку еще более завышенной.

Другая сложность в модели ограничения предложения — это анализ бюджетов времени священников и оценка времени, которое может быть уделено исповеди. Эти бюджеты будут совершенно разными в случае, когда мы имеем дело с каждой из выделенных групп верующих38. Однако ввиду поставленной задачи — проанализировать разрыв между аффилиацией и религиозной вовлеченностью — достаточно построить адекватную оценку только для одной группы — вовлеченных верующих, причащающихся раз в месяц и чаще. Бюджет времени священника, которое он способен выделить для этой группы верующих, может быть оценен наиболее точно.

Операционализация

Постоянные прихожане, причащающиеся один раз в месяц и чаще, обычно исповедуются исключительно в связи с вечерним богослужением в субботу и утренним в воскресенье. Верующие этого типа стремятся строго соблюдать правило обязательного посещения субботнего и воскресного богослужения и, кроме этого, приходят на службы на все большие праздники. При таком режиме посещения служб приходить на исповедь регулярно (раз в месяц и чаще) в какое-то дополнительное время практически невозможно. Это не значит, что верующие, принадлежащие к этой группе, никогда не исповедуются или не приходят побеседовать или посоветоваться со священником в другое время, не связанное с воскресным и праздничным богослужением. Наоборот, именно они чаще других обращаются за советом к священнику, но это не отменяет и не экономит времени, необходимого для исповеди в воскресные и праздничные дни.

Таким образом, бюджет времени, которое священник может выделить для исповеди вовлеченной части верующих рассчитывается исходя из «количества воскресных и праздничных дней» — обозначим его (Д). Это 52 воскресных дня и 20 праздников в год: 12 двунадесятых, 5 великих праздников (особо выделены в официальном церковном календаре), 3 почитаемых дня (Казанской иконы, две памяти св. Николая) и 1 день престольного праздника храма. Из них от 7 до 10 в зависимости от года попадает на воскресенье, и не менее 4 воскресных и/или праздничных дня священник проводит в отпуске, итого (Д) колеблется от 58 до 61 дня:

58 ≤ Д ≤ 61

Каждый воскресный или праздничный день исповедь совершается вечером или незадолго до начала вечернего богослужения или в середине — одновременно с ходом службы. Утром во время Литургии совершение исповеди может быть только незадолго до службы и в очень маленький перерыв перед окончанием Литургии, собственно перед самим причастием. В случае если священник служит на приходе не один, то исповедь утром несколько увеличивается, поскольку обычно служится две Литургии — ранняя и поздняя, на каждой из которых один священник служит, а другой полностью занят исповедью. Обозначим время исповеди вечером (В) минут и утром (У) минут39.

Это дает не более Д *Х (В + У) минут в год.

Важной переменной для расчета модели предложения является частота причастия. В массовых опросах этот показатель принимается для группы вовлеченных верующих как «раз в месяц и чаще». В действительности ответ о частоте причащения обычно выявляет норму, на которую ориентируется верующий, что не всегда может совпадать с практикой40. Тем не менее каноническая норма причастия «один раз в месяц» является именно пороговым ограничением снизу41 и обычно осуществляется вовлеченными прихожанами. Показатель «частота причащения» (Ч) может быть принят равным не меньше 12 раз в год для получения оценки религиозного предложения сверху:

12 ≤ Ч

Наконец, наиболее вариативным является показатель средней длительности исповеди одного человека (T), которая может очень сильно варьироваться42.

Следующая переменная в уравнении ограничения религиозного предложения — количество священников (С), служащих в приходских храмах в России. Эта переменная наиболее устойчива и оценивается сверху в 17 00043:

С ≤ 17000

Общая модель оценки сверху ограничения предложения может быть рассчитана следующим образом: Возможное число вовлеченных верующих (Y) = Количество священников × Количество воскресных и праздничных дней × (время исповеди вечером + время исповеди утром) / (Средняя длительность исповеди одного человека × Частота причащения)

или

Y = С × Д × (В + У) / Т × Ч или с учетом сделанных выше оценок

Y ≤ 17000 × 61 × (В + У) / Т × 12

Апробация на эмпирических данных

Эмпирические задачи

Проверка гипотезы о существенном ограничении религиозного предложения требует оценки основного показателя модели предложения — среднего времени исповеди одного человека (Т). Определение этого показателя являлось целью эмпирического исследования «50 исповедей», проведенного научной лабораторией «Социология религии» ПСТГУ 9‒10 апреля 2016 г.44 Вспомогательными задачами исследования была оценка второго показателя модели предложения — бюджета времени исповеди (В + У) и попытка разделения приходов по принципу преобладающего способа священнического действия — душепопечения или совершения таинств45.

Данные

Исследование проводилось методом наблюдения одновременно в 50 московских приходах. В каждом приходе наблюдатель фиксировал ряд показателей во время вечернего богослужения (всенощного бдения) в субботу и утреннего богослужения (Литургии) в воскресенье. Основными показателями были: общее время исповеди одного из священников прихода и количество человек, которых он поисповедовал.

Наблюдение проводилось в субботу и воскресенье во время Великого Поста. Годовой круг богослужения в Русской Православной Церкви имеет несколько специфических периодов, в первую очередь это четыре поста и два праздничных периода — Святки (7–17 января) и Светлая неделя (неделя после Пасхи). Годовой круг включает в себя еще 12 «великих праздников» и несколько дней особо почитаемых святых. В эти периоды обычно увеличивается количество исповедников, причастников и прихожан. Напротив, количество причастников уменьшается в дни длительных государственных праздников (новогодние и майские выходные), в отпускной период (июль — август) и в воскресные дни, следующие непосредственно за днями великих церковных праздников.

Годовой круг церковного богослужения устроен так, что выбрать «обычное» воскресенье оказывается практически невозможно. Таких воскресных дней настолько мало, что их приходится считать скорее нехарактерными и соответственно неподходящими для оценки показателей количества исповедников. Выбор одного из воскресных дней Великого Поста выглядит вполне обоснованным. С одной стороны, это время, когда полагается чаще исповедоваться и причащаться, с другой — не отпускное и не каникулярное, наконец, не предпасхальный период, не праздничный и не первое воскресенье Великого Поста, которые всегда дают значительный рост числа исповедующихся.

Построение выборки приходов также является сложной задачей. Простой список зарегистрированных религиозных организаций, относящихся к Московской Патриархии, не дает возможности построить такую выборку46. Приходы могут быть разделены на несколько типов. С точки зрения проведения исследования важны следующие приходы: монастырские, домовых храмов (в том числе при различных учреждениях), находящиеся на закрытых территориях, с нерегулярным богослужением (не каждые субботу и воскресенье), строящиеся или не действующие по иным причинам (богослужение не совершается).

В исследовании использовалась случайная механическая выборка. Отбор единиц наблюдения осуществлялся на основании списка храмов г. Москвы, представленного на сайте Московской Епархии Русской Православной Церкви (. Из списка были исключены монастыри, часовни, а также храмы на закрытых территориях. Всего в полном списке осталось 542 храма. Затем был проведен случайный механический отбор с шагом 10, т. е. в выборку попал каждый 10-й храм. В случае если в отобранном храме не было богослужений каждое воскресенье, то в выборку включался следующий по списку храм (11-й). После анализа полученной выборки оказалось, что в нее попали два прихода, известных своей ярко выраженной либеральной направленностью. Чтобы в выборке не было очевидного перекоса по этому признаку, было добавлено два ярко выраженных консервативных прихода47.

Инструктаж волонтеров проводился при общей встрече или лично, 6 человек получили инструктаж по почте. Каждый наблюдатель (всего 52 человека) получил адрес храма, листок с инструкциями и листок на-блюдения48. В день проведения исследования 5 наблюдателей не попали в свои храмы, и на следующей неделе было проведено дополнительное наблюдение в 3 храмах. В результате были получены данные наблюдения в 50 московских приходах.

Часть информации по возрасту и сроку хиротонии священников, правилам совершения Крещения в храмах добиралась из открытых источников и по телефонам приходов.

Переменные

Наблюдение включало в себя фиксацию переменных, характеризующих храм, священника и показатели исповеди:

Храм

Местоположение. Сколько минут заняла дорога от метро.

Должен ли исповедоваться крестный родитель перед крещением?

Может ли он сделать это в день крещения?

Священник

Возраст

Год хиротонии

Исповедь

Начало исповеди

Конец исповеди

Количество исповедовавшихся

Из них детей

Всего священников исповедовало

Характеристики храма фиксировались с целью определить возможную принадлежность храма к одному из двух типов приходов по ориентированности духовенства на душепопечение или совершение таинств.

Одним из факторов, влияющих на такую ориентированность, является расположение прихода, поскольку, в случае если он находится недалеко от какого-либо транспортного узла (в Москве часто таким является станция метро), то даже при наличии устойчивого ядра общины, его посетителями становятся люди с низкой вовлеченностью в церковные практики. Такая ситуация провоцирует неизбежное смещение ориентации храма на совершение таинств. Это происходит в силу невозможности осуществлять душепопечение над большим количеством людей, которые зачастую не предполагают постоянного посещения данного храма, а оказываются в нем по пути.

Спорность этого показателя связана с тем, что в таком же положении перегрузки может оказаться храм, находящийся далеко от метро, но внутри большого жилого района. И наоборот, храмы в центре города могут находиться рядом с метро, но иметь ограниченную и сплоченную общину, так как населенность центральных районов города невелика.

Вопросы, связанные с практикой совершения на данном приходе таинства Крещения, должны были показать, насколько эта практика связана с душепопечением. С 2011 г. Патриархом Кириллом было предложено в качестве обязательного правила совершения Крещения в г. Москве проведение двух катехизических бесед49 и исповедальной беседы с теми, кто хочет креститься. При этом никак не была регламентирована необходимость исповеди крестных родителей при крещении детей. Экспертные интервью показывают, что священники, ориентированные на душепопе-чение, принципиальным образом не допускают к участию в крестинах не практикующих крестных родителей без предварительной исповеди50. Сложность интерпретации этого показателя связана с тем, что его можно рассматривать только в совокупности ответов на оба вопроса, и только ответы «да-нет» выделяют особую группу храмов, предположительно ориентированных на душепопечение51. Следует учитывать, что в храме, где много священников и в целом нет ориентации на душепопечение, всегда может оказаться священник, практикующий пастырский способ священнического действия.

Характеристика священника ограничивается возрастом и сроком хиротонии, т. е. количеством лет, которые он отслужил как священник. Эти две характеристики могут определять пастырский стиль священника. Во-первых, в первые пять лет служения этот стиль только формируется, и кроме того, есть общее представление о недопустимости осуществления душепопечения неопытным священником52. Напротив, опытный священник (более 35 лет служения) обычно имеет сложившуюся общину, хорошо знает своих исповедников, и в этом случае время исповеди может сильно сокращаться за счет опыта постоянного общения с ними. Во-вторых, возраст священника может не позволить выдержать на ногах исповедь в течение 5 часов 50 минут, как один 63-летний священник в проведенном наблюдении, напротив, молодые священники (до 35–40 лет) склонны привносить в исповедь эмоциональный элемент, превращая ее скорее в более длительную беседу.

Наконец, характеристика самой исповеди фиксировалась по четырем показателям: время исповеди и количество исповедников, количество детей, количество исповедовавших священников. Детская исповедь сильно отличается от исповеди взрослых, и этот показатель отмечался отдельно для того, чтобы не допустить возможных перекосов. Количество исповедовавших священников также может иметь влияние на скорость исповеди. Когда священник один, то необходимость принять всех, кто пришел на исповедь, заставляет его рассчитывать время и торопиться. Напротив, большое количество священников располагает к возможности поговорить с исповедником в надежде, что остальных сможет поиспове-довать кто-то другой53.

Результаты эмпирического исследования

Статистики для средней длительности исповеди

При всем многообразии приходов и исповедовавших священников анализ полученных данных дал результаты по средней длительности исповеди, позволяющие оценить этот параметр с большой степенью точности.

Таблица 1.

Статистики для средней длительности исповеди одного человека, мин.54

|

Descriptives |

Saturday |

Sunday |

Average Saturday+Sunday |

|

|

Среднее |

Mean |

4,5 |

3,7 |

3,9 |

|

Стандартная ошибка среднего |

Std. Error |

0,5 |

0,5 |

0,4 |

|

95% доверительный интервал — нижняя граница |

95% Confidence Interval for Mean — Lower Bound |

3,5 |

2,6 |

3,2 |

|

95% доверительный интервал — верхняя граница |

95% Confidence Interval for Mean — Upper Bound |

5,4 |

4,7 |

4,7 |

|

Медиана |

Median |

3,5 |

2,4 |

3,1 |

|

Дисперсия |

Variance |

10,3 |

10,0 |

7,1 |

|

Стандартное отклонение |

Std. Deviation |

3,2 |

3,2 |

2,7 |

|

Минимум |

Minimum |

0,0 |

0,4 |

0,7 |

|

Максимум |

Maximum |

18,1 |

13,8 |

11,4 |

|

Разброс значений |

Range |

18,1 |

13,3 |

10,7 |

|

Интерквартильный размах |

Interquartile Range |

3,6 |

2,7 |

2,6 |

|

Число наблюдений |

N |

47 |

38 |

50 |

Более того, между средней длительностью исповеди в субботу и воскресенье нет статистически значимых различий (проверка при помощи t-теста для зависимых выборок). Они в значительной мере скоррелированы.

|

Pearson Correlation |

,544 |

|

Sig. (2-tailed) |

,001 |

|

N |

35 |

Тот факт, что средняя длительность исповеди в субботу и воскресенье статистически неразличимы, достаточно неожиданный и вызывает определенный вопрос. В воскресенье священник жестко ограничен окончанием Литургии, после которого уже невозможно исповедовать, так как заканчивается причащение. Вечером, напротив, многие священники исповедуют допоздна, и не существует какой-то определенной границы, кроме времени закрытия метро. По-видимому, можно сделать предположение, что среднее время исповеди в большей степени зависит от самого священника, чем от внешних факторов. Если это предположение верно, то предлагаемая нами оценка становится еще более надежной.

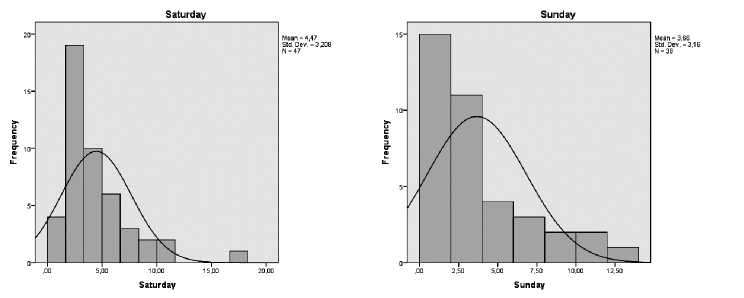

Следующие диаграммы показывают распределение среднего времени исповеди по частоте для субботы и воскресенья (по оси Х — среднее время исповеди в минутах, по оси Y — количество священников, среднее время исповеди у которых попадает в соответствующий интервал по оси Х):

Диаграмма 1. Средняя длительность Диаграмма 2. Средняя длительность исповеди одного человека в субботу исповеди одного человека в воскресенье

Данные диаграммы, напротив, ясно показывают, что в воскресный день определенный сдвиг в сторону уменьшения среднего времени исповеди очевиден, тем значительнее вывод, что статистически значимым этот фактор не является.

Зависимость средней длительности исповеди одного человека от возраста и срока хиротонии священника

Таблица 2.

Зависимость среднего времени исповеди одного человека от возраста священника

|

Время исповеди одного человека |

Возраст священника — группы |

|||||

|

Всего |

1938‒ 1958 гг. |

1959‒ 1969 гг. |

1970‒ 1987 гг. |

нет данных |

||

|

СБ |

Average |

5,20 |

3,99 |

5,32 |

4,19 |

10,64 |

|

ВС |

Average |

3,66 |

4,50 |

3,64 |

3,52 |

2,30 |

|

СБ + ВС |

Average |

4,53 |

3,92 |

4,36 |

3,52 |

8,04 |

|

База (количество респондентов) |

51 |

13 |

16 |

14 |

8 |

|

Результаты соотнесения среднего времени исповеди с возрастом показывают увеличение в группе от 47 до 57 лет и уменьшение среднего времени после 57 лет. Этот факт не подтверждает предположение о том, что среднее время исповеди характерно для более молодых священников — моложе 40 лет. Возможно, это объясняется определенным сдвигом в выборке. Другое предположительное объяснение связано с тем, что, несмотря на возраст, все эти священники имеют небольшой срок хиротонии — до 20 лет, что и может быть объяснением данного результата, как видно из зависимости времени исповеди от срока хиротонии.

Таблица 3.

Зависимость среднего времени исповеди одного человека от срока хиротонии священника

|

Время исповеди одного человека |

Группы — по сроку хиротонии |

|||||||

|

формирую-щийся священник (до 5 лет хиротонии) |

зрелый священник-1 (хиротония от 5 до 15 лет) |

зрелый священник-2 (хиротония от 15 до 25 лет, возраст — до 60 лет) |

зрелый священник-3 (хиротония от 15 до 25 лет, возраст — от 60 лет) |

опытный священник (хиротония от 25 лет, возраст — до 65 лет) |

передающий опыт священник (хиротония от 25 лет, возраст — от 65 лет) |

нет данных |

||

|

СБ |

Average |

4,19 |

3,83 |

5,58 |

6,30 |

2,83 |

3,66 |

39,00 |

|

ВС |

Average |

4,44 |

4,46 |

3,02 |

9,67 |

3,24 |

0,96 |

1,48 |

|

СБ + ВС |

Average |

3,61 |

3,78 |

4,33 |

6,57 |

2,64 |

2,70 |

20,24 |

|

База (количество респондентов) |

5 |

10 |

16 |

4 |

9 |

4 |

3 |

|

Данная таблица показывает, что среднее время исповеди возрастает в группе 16‒25 лет хиротонии и резко падает после 25 лет хиротонии. Как было видно из предыдущей таблицы, здесь дело не только в возрасте, но, возможно, и в том, что период с 16 до 25 лет хиротонии — основной период формирования общины вокруг священника, требующей от него особого внимания и большего времени на ее устроение.

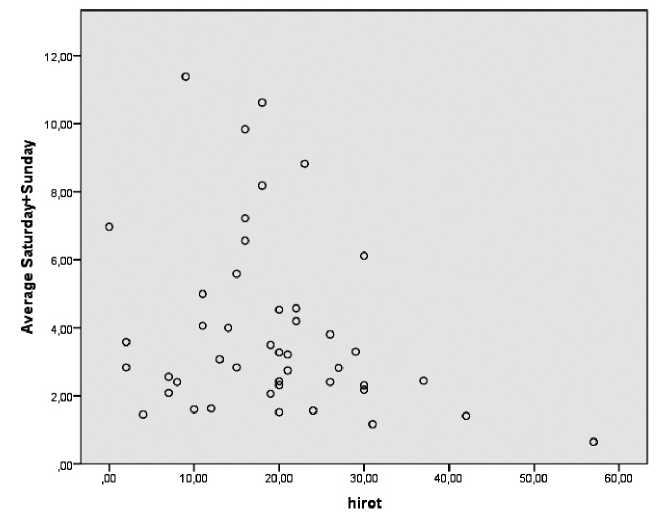

Следующая диаграмма показывает распределение среднего времени исповеди суммарно по субботе и воскресенью в зависимости от срока хиротонии священника.

Рис. 2. Зависимость среднего времени исповеди одного человека (СБ+ВС) от срока хиротонии священника

(По оси Х — срок хиротонии на 2016 год (= 2016 — год хиротонии), по оси Y — среднее время исповеди в сумме по субботе и воскресенью.)

Связи средней длительности исповеди одного человека с возрастом, сроком хиротонии и удаленностью прихода от метро

Связь средней продолжительности исповеди одного человека с возрастом священника отсутствует. Со сроком хиротонии и с удаленностью от метро — очень слабая отрицательная корреляция, на грани статистической значимости.

|

Срок хиротонии |

Возраст |

Минут до метро |

|

|

Pearson Correlation |

‒,251 |

,009 |

‒,241 |

|

Sig. (2-tailed) |

,097 |

,956 |

,099 |

|

N |

45 |

44 |

48 |

Критерий Тамхена (все группы сравниваются попарно) показал, что различия по сроку хиротонии значимы только между группой 16‒25 и 26+.

Tamhane

|

Срок хиротонии |

Mean Difference (I-J) |

Std. Error |

Sig. |

95% Confidence Interval |

||

|

Lower Bound |

Upper Bound |

|||||

|

0‒15 |

16‒25 |

‒1,02685 |

,93940 |

,631 |

‒3,3935 |

1,3398 |

|

26-57 |

1,21547 |

,77462 |

,340 |

‒,7691 |

3,2000 |

|

|

16‒25 |

0‒15 |

1,02685 |

,93940 |

,631 |

‒1,3398 |

3,3935 |

|

26‒57 |

2,24232* |

,82555 |

,034 |

,1377 |

4,3470 |

|

|

26‒57 |

0‒15 |

‒1,21547 |

,77462 |

,340 |

‒3,2000 |

,7691 |

|

16‒25 |

‒2,24232* |

,82555 |

,034 |

‒4,3470 |

-,1377 |

|

* The mean difference is significant at the 0.05 level.

При сравнении этих двух групп с помощью t-теста для независимых выборок различия также оказываются значимы.

Фактически это означает, что значимыми являются только связи между группами «зрелый священник» (15–25 лет хиротонии) и «опытный священник» (25+ лет хиротонии). Эта связь оказывается сильнее, чем возрастная и какая-либо другая. Она показывает, что период старше 25 лет хиротонии действительно может быть выделен как специфический этап в жизни священника.

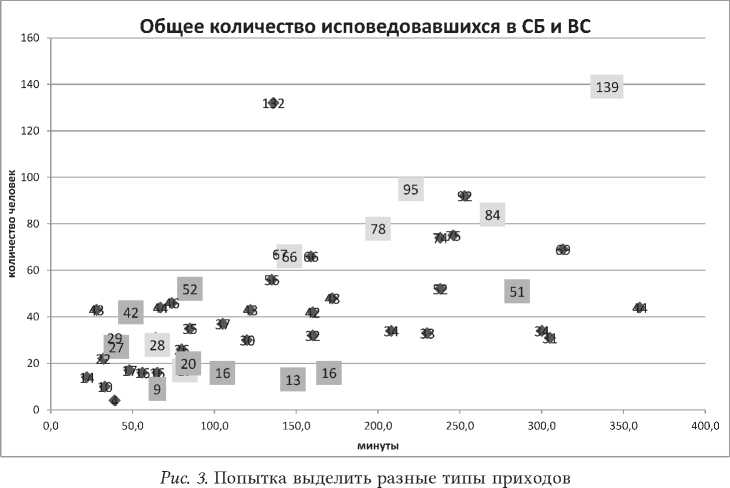

Средняя длительность исповеди одного человека и характеристика преобладающего типа священнического действия в приходе

Попытка разделить приходы по принципу священнического действия оказалась неэффективной. В значительной части приходов затруднились с ответом на этот вопрос. В других приходах часто ответы, полученные на вопрос о необходимости исповеди для крестных перед крещением младенцев, не отвечали реальному положению дела. Различия по средней продолжительности исповеди между священниками, у которых необходимо исповедоваться перед крещением, и теми, у кого не обязательно, а также между теми, у кого можно в тот же день или нельзя, — статистически незначимы. На диаграмме 4 показана зависимость количества исповедников в сумме в субботу и воскресенье от суммарного времени исповеди. Светлым отмечены те священники, которые принадлежат приходам, где был дан четкий ответ на вопрос про крещение «да-нет» . Было сделано предположение, что эти приходы ориентированы на пастырское действие. Темным отмечены те приходы, где был дан четкий ответ, что исповедь крестных вовсе не является необходимой. Было сделано предположение, что эти приходы не ориентированы на пастырское действие.

Угол наклона прямой, соединяющей эти точки с началом координат, является средним временем исповеди одного человека. Единственное, что можно заключить, исходя из полученных данных, это то, что священники с пастырски ориентированных приходов располагаются вдоль прямой, которая соединяет начало координат с самой левой верхней точкой на диаграмме. Эта точка отвечает характеристикам одного из самых известных и авторитетных духовников в Русской Православной Церкви.

В целом различия по средней продолжительности исповеди между священниками, у которых крестным необходимо исповедоваться перед крещением младенцев, и теми, у кого не обязательно, а также между теми, у кого можно в тот же день или нельзя, — являются статистически незначимыми.

Заключение и выводы

Главным результатом эмпирического исследования стала возможность оценить предложение, которое, вероятно, является ограничивающим фактором роста религиозной вовлеченности в России. Эта оценка может быть получена из уравнения, описывающего модель предложения:

Y = Х × 61 × (В + У) / Т × 12, где (В) время, которое священник тратит на исповедь вечером, и (У) — время, которое священник тратит на исповедь утром в воскресные и в праздничные дни, (Т) — среднее время исповеди одного человека.

По результатам исследования «50 исповедей» среднее время исповеди одного человека Т = 3,94 минуты, сумма времени исповеди вечером и утром (В + У) не превышает 360 минут, среднее значение равно 143 минутам. Причем зависимость среднего времени исповеди одного человека не от основных характеристик священника — его возраста и срока хиротонии — статистически незначима.

При этом на 95% доверительный интервал в определении среднего времени исповеди одного человека дает нижнюю границу 3,2 минуты и верхнюю 4,7 минуты, что не может существенно изменить общего результата исследования.

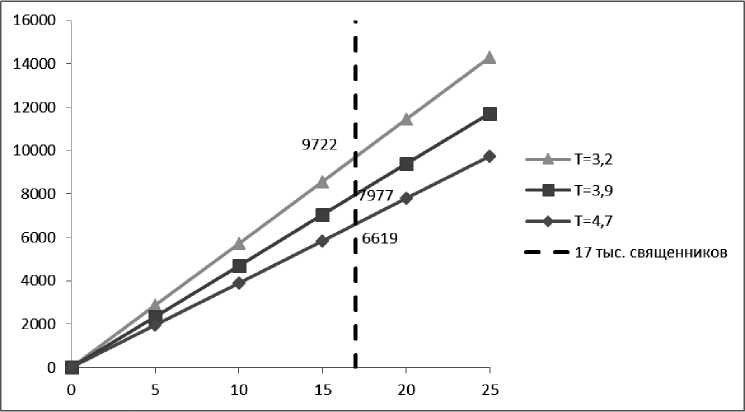

На графике 1 показано ограничение религиозного предложения в зависимости от количества священников. По оси Y — ограничение сверху вовлеченных верующих (в тысячах), по оси Х — количество священников (в тысячах). Три графика соответствуют трем значениям среднего времени исповеди на одного человека: Тmin = 3,2, Tmed = 3,9, Tmax = 4,7 при максимальном значении бюджета времени священника для исповеди в воскресные и праздничные дни (В + У) = 360.

Рис. 4. Ограничение религиозного предложения в России в зависимости от количества священников

(Ось Х — священники (в тыс. человек), ось Y — максимально возможное количество вовлеченных верующих (в тыс. человек).

При Х = 17 000, т. е. наличном на сегодня количестве духовенства в России, предложение будет ограничено 7 977 тыс. человек при максимальном значении времени исповеди утром и вечером (В + У) = 360 минут. Если же взять среднее значение времени исповеди (В + У) = 143, то ограничение станет равным 3 169 тыс. человек. Этот результат вполне отвечает количеству вовлеченных верующих, которое дают массовые опросы, — 3% населения как раз и составляют 4 290 тыс. человек, а еще есть те, кто исповедуется несколько раз в год, и таких около 10 млн, что и исчерпывает объем предложения полностью.

В реальности ограничение гораздо более жесткое. Оно усиливается рядом факторов: отсутствием храмов в шаговой доступности, духовенством, которое служит в небольших населенных пунктах и не может быть учтено так же, как и городское. Модель не игнорирует тот факт, что священник на приходе в подавляющем большинстве случаев служит один и загружен административной и хозяйственной работой, а также совершением треб, в первую очередь крещений и венчаний в субботние и воскресные дни, что делает невозможным посвящение необходимого времени исповеди и разговорам с прихожанами.

Наконец, модель не учитывает психологической нагрузки священника. В экспертных интервью оценка числа постоянных прихожан, регулярно исповедующихся данному священнику, не превышает 200–300 человек. Большее число людей просто невозможно помнить и выстраивать личные отношения.

Община в 200–300 человек обычно является результатом многолетнего труда и может быть только у священника, имеющего опыт 15–20 лет служения на одном приходе55.

Экспертная оценка вовлеченности примерно соотносится с предложенной в данной статье и составляет около 5 100 тыс. человек.

С необходимостью приходится сделать вывод, что, как бы ни росла аффилиация с Православием, никакого роста практикующих верующих ожидать невозможно в принципе, пока не вырастет соответствующим образом количество духовенства на приходах Русской Православной Церкви в России.

Дискуссия

Выводы статьи могут быть поставлены под сомнение. Самой уязвимой точкой модели религиозного рынка является вопрос: не являются ли все полученные данные результатом специфического религиозного спроса в России? Например, если бы желающих вести регулярную церковную жизнь было больше, то священники быстрее бы исповедовали. Иначе говоря, среднее время исповеди, которое удалось зафиксировать, как раз и отвечает наличному религиозному спросу.

Безусловно, этот вопрос требует дополнительного анализа, но в интервью экспертов и в больших биографических интервью священников в рамках проектов лаборатории «Социология религии» ПСТГУ можно найти важные подтверждения полученным результатам.

Я помню, как тогда шла исповедь (начало 1990-х годов. — Н. Е. ). Вечером было поисповедоваться практически невозможно, во многих храмах ее просто вечером не было, а утром она шла так быстро, что не то что поговорить, а даже просто перечислить свои грехи было почти невозможно!

О каком-то общении со священником вообще не могло быть и речи56.

В данном интервью отмечается невозможность общения со священником в ситуации дефицита времени. Можно поставить вопрос о переходе определенного рубежа в среднем времени исповеди одного человека, когда общение со священником становится невозможным, а соответствующий тип пастырского действия не может быть вовлекающим.

Еще одно важное подтверждение модели предложения дают примеры интервью, в которых отмечается, что никакого религиозного спроса не предшествовало деятельности священника, создавшего впоследствии многочисленную сельскую приходскую общину.

Вдоль храма стояли сараи, меня тут матом крыли, когда я пришел, стал расчищать территорию, и я был вынужден им сараи построить в другом месте, чтобы их здесь не было, чтобы храм освободить… Я 7 лет работал и не видел результатов своего труда, начал отчаиваться. Только после седьмого года я начал пожинать результаты своих усилий и работы… Люди начали по-другому относиться, прихожане, главы поселений, руководители предприятий. Было очень тяжело сломать этот стереотип. Были случаи, что я приезжал на какое-нибудь производства, говорил о проблемах, а мне отвечали, что «для попов средств у меня нет, стройматериалов. У меня для людей»57.

Важным дискуссионным вопросом остается проблема репрезентативности данных для всей России. Церковная ситуация в Москве не может не являться исключительной, как в силу специфичности самого мегаполиса, так и в силу особой московской церковной традиции. Ситуация религиозного предложения в регионах требует дополнительного исследования. Такая попытка будет предпринята в исследовании «Способы пастырского действия: анализ бюджетов времени священников»58.

Наконец, утверждение, что количество практикующих верующих напрямую зависит от количества духовенства, ставит еще один важный вопрос. За период с 1988-го по 2008 г. количество священников в Русской Православной Церкви (на всей ее канонической территории, включая

Украину, Белоруссию, Прибалтику, бывшие азиатские республики и зарубежные епархии) выросло более чем в четыре раза — с 6 674 (в 1988 г.) до 27 216 (в 2008 г.), а количество приходов в 4,25 раза — с 6 893 до 29 26359. Ввиду этого роста вновь становится непонятным стабильное количество 3% населения практикующих верующих. Казалось бы, в свете предложенной модели оно должно было тоже пропорционально вырасти. Конечно, модель ограничения религиозного предложения не может быть механически обращена в положительную сторону. Увеличение корпуса духовенства не дает немедленного пропорционального прибавления практикующих верующих. Тем не менее такая постановка вопроса позволяет говорить о дальнейшей перспективе использования модели религиозного рынка и анализа происходящих в современной России религиозных процессов. Текущее исследование научной лаборатории «Социология религии» ПСТГУ «Способы пастырского действия: анализ бюджетов времени священников» позволяет предложить несколько гипотез, объясняющих это несоответствие, говорить о гораздо более сложной структуре бюджета времени священника и строить более тонкие модели религиозного предложения.