Анализ семейств флоры с малым числом видов на территории Самаро-Ульяновского Поволжья

Автор: Иванова А.В., Костина Н.В.

Журнал: Фиторазнообразие Восточной Европы @phytodiveuro

Статья в выпуске: 2 т.19, 2025 года.

Бесплатный доступ

Рассматриваются семейства флоры физико-географических районов Самаро-Ульяновского Поволжья, включающие один, два и три вида в семейственном спектре. Показано, что при увеличении числа видов во флористической выборке процент видов в этих семейсвах снижается. Более подробно характер этой зависимости показан для двух физико-географических районов Самарского Заволжья - Сокского (лесостепная зона) и Иргизского (степная зона). Наиболее отчетливо снижение числа видов в семействах прослеживается на рубеже 400 видов, а также 600 видов. Самую значительную долю в составе флористической выборки имеют семейства, содержащие один вид.

Спектры семействфлор, самаро-ульяновское поволжье, физико-географические районы

Короткий адрес: https://sciup.org/148331798

IDR: 148331798 | УДК: 581.9 | DOI: 10.24412/2072-8816-2025-19-2-97-103

Текст научной статьи Анализ семейств флоры с малым числом видов на территории Самаро-Ульяновского Поволжья

Анализ спектра семейств занимает важное место в исследовании систематической структуры флоры. При этом первостепенное внимание отводится головной части спектра, что вполне обосновано: в ней заключена большая часть видового состава, при этом перечень и последовательность семейств отражает географическое положение флоры (Schmidt, 1980; Malyshev, 1972 et al.). Однако исключать часть спектра, включающую семейств с небольшим числом видов (хвостовая часть), не вполне правомерно, так как в ней также заключена определенная часть информации, характеризующая состояние флоры.

Вопрос о значении хвостовой части спектра семейств исследован гораздо меньше. А именно – сколько семейств в нее входит, как она формируется при увеличении числа видов в выборке, насколько хвостовая часть отражает индивидуальные особенности флоры. В работе О.В. Морозовой по совокупности данных различных авторов проанализированы закономерности изменения во флорах Восточной Европы по числу семейств, содержащих один вид (Morosova, 2008). Однако, семейства, содержащие один вид, являются лишь частью хвостового компонента спектра. Вопрос о том, какая совокупность семейств входит в состав хвостовой части, является весьма непростым. От головной части она отличается тем, что содержит гораздо больше семейств и гораздо меньше видов.

М АТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

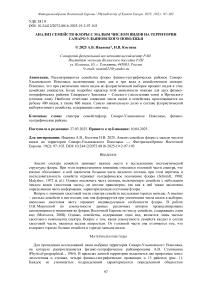

Для проведения исследований нами выбрана территория Самаро-Ульяновского Поволжья, на которую распространяется физико-географическое районирование А.В. Ступишина (Physical-geographical.., 1964). В пределах данной территории выделяется две природные зоны: лесостепная и степная, четыре физико-географических провинции и 15 районов (рис. 1). Каждое из упомянутых подразделений характеризуется определенной общностью экологических условий: особенностями рельефа, геологического строения, почв, растительности и местных климатических условий. Вместе с тем они показывают разнообразие флор регионального уровня. Для построения спектров семейств нами использованы данные по 12 физико-географическим районам, флористическая информация по которым является более полной. Они содержат в своем составе 769–1349 видов.

Рис. 1. Физико-географические районы Самаро-Ульяновского Поволжья по: (Physical-geographical.., 1964): А – лесостепная провинция Предволжья; B – лесостепная провинция Заволжья; C – степная провинция Заволжья; D – граница физико-географических зон; E – граница физико-географических провинций; F – граница физико-географических районов; Физико-географические районы: 48 – Средне-Свияжский; 50 – Корсунско-Сенгилеевский; 51 – Инзенский; 52 – Свияго-Усинский; 53 – Сызранско-Терешкинский; 54 – Южно-Сызранский; 55 – Жигулевский; 63 – Кондурчинский; 64 – Мелекесско-Ставропольский; 69 – Сокский; 70 – Самаро-Кинельский; 71 – Чагринский; 72 – Сыртовый; 73 – Иргизский.

Fig. 1. Physical-geographical areas of Samara-Ulyanovsk Povolzhye according to: (Physical-geographical…, 1964): A – forest-steppe province of the Volga region; B – forest-steppe province of the Trans-Volga region; C – steppe province of the Trans-Volga region; D – boundary of physical-geographical zones; E – boundary of physical-geographical provinces; F – boundary of physical-geographical regions; Physical-geographical regions: 48 – Sredne-Sviyazhsky; 50 – Korsunsko-Sengileevsky; 51 – Inzensky; 52 – Sviyago-Usinsky; 53 – Syzran-Tereshkinsky; 54 – South Syzransky; 55 – Zhigulevsky; 63 – Kondurchinsky; 64 – Melekessk-Stavropolsky; 69 – Soksky; 70 – Samara-Kinelsky; 71 – Chagrinsky; 72 – Syrtovy; 73 – Irgizsky .

Площади физико-географических районов составляют 2,3–9,7 тыс. км2, что по размерности попадает в интервал между локальным и региональным флористическим уровнем, обозначенные Р.В. Камелиным (Kamelin, 2018). Следовательно, есть основания полагать, что флоры данных подразделений являются наиболее полными, а не выборками из целой совокупности. Вместе с тем, использованные для анализа флористические списки характеризуют наиболее целостные природные (а не административные!) подразделения.

Исходные данные по флоре Самаро-Ульяновского Поволжья (списки встреченных видов сосудистых растений) составляют основу базы данных FD SUR (Aristova et al., 2018). Данные по флоре накапливались в течение целого ряда лет (2003–2024 гг.) в результате экспедиционных исследований. Исходные списки составлялись на местности в каждом географическом пункте маршрутным методом с длиной маршрута 5–7 км для наиболее полного охвата имеющихся экотопов. При обработке собранного материала в камеральных условиях списки дополнялись видами с учетом собранного и определенного гербарного материала. В дополнение к имеющемуся материалу был использован ряд литературных источников, содержащих исследования, проведенные аналогичным образом (Kudashkina et al., 2009; Kuzovenko, Plaksina 2009).

Для анализа нами использовано 584 исходных списка, соответствующие географическим пунктам, которые расположены в пределах границ 12-ти физико-географических районов. Исходные флористические списки географических пунктов объединялись соответственно их принадлежности каждому отдельному району с помощью функциональных алгоритмов базы данных FD SUR. Спектр семейств флоры Самарской Луки (Жигулевский физикогеографический район) построен по списку, представленному в работе С.В. Саксонова (Saksonov, 2006).

Процесс формирования спектра семейств проанализирован на примере двух физикогеографических районов – Сокского (69, рис.1) и Иргизского (73, рис.1). Для этого использовано 155 флористических списков, соответствующих конкретным географическим пунктам для Сокского района и 40 флористических списков для Иргизского. Кроме исходных списков использовались их комбинации – 662 для Сокского и 392 для Иргизского. Площадь Иргизского физико-географического района составляет 4,8 тыс. км2, площадь Сокского – 12,6 тыс км2 (Physical-geographical.., 1964).

Цель исследования – проанализировать хвостовую часть спектра семейств, которые содержат один, два вида и три вида. Таких семейств в составе флор физико-географических районов насчитывалось от 84 до 118. Объединение флористических списков, а также построение спектров семейств осуществлялось при помощи алгоритмов базы данных FD SUR.

Р ЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

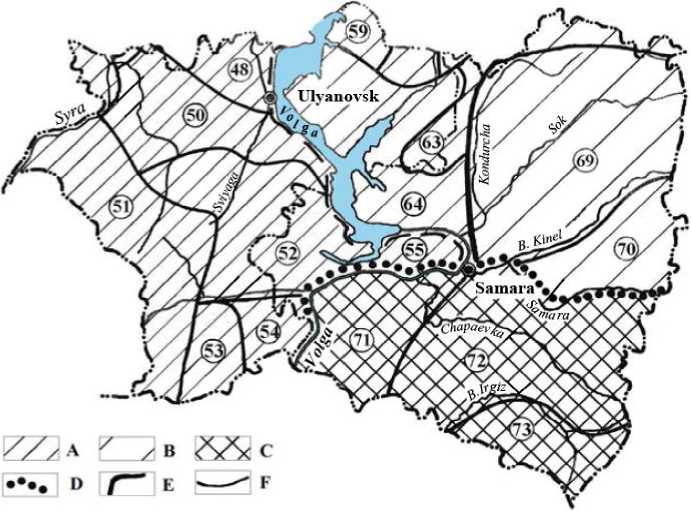

Флоры физико-географических районов изучены в различной степени, но все же довольно полно. Видно, что при увеличении числа видов в выборке увеличивается также и число семейств (рис. 2А), что является известным фактом (Schmidt, 1980; Morozova, 2008, и др.). Если рассматривать флоры всех двенадцати районов как совокупность флористических выборок, имеющих различное число видов, то можно отметить, что процент видов в хвостовой части спектра семейств снижается (рис. 2Б) и находится в интервале 4,8–7,1% общего видового состава.

А

600 800 1000 1200 1400

число видов

Б

число видов

Рис. 2 . Зависимость числа семейств (А) и процента хвостовой части (Б) спектра от общего числа видов для флор физико-географических районов Самаро-Ульяновского Поволжья

Fig. 2. Dependence of the number of families (A) and the percentage of the tail part (B) of the spectrum on the total number of species for the floras of the physical-geographical areas of the Samara-Ulyanovsk Volga region

Состав хвостовых частей спектра физико-географических районов представлен на рис. 3. При различном числе видов во флорах он меняется. Но можно заметить, что почти во всех случаях самую значительную долю имеют семейства, содержащие один вид. Среди них следующие: Hyacinthaceae, Ephedraceae, Celastraceae, Salviniaceae, Viburnaceae, Fagaceae, Resedaceae, Nitrariaceae, Tamaricaceae. Безусловно, часть из них (например, Celastraceae, Fagaceae, Tamaricaceae) могут иметь представителей в других флорах, однако в пределах рассматриваемой территории они могут считаться одновидовыми. На втором месте семейства, содержащие два вида. Примерами таких являются Droseraceae, Thymelaeaceae, Dryopteridaceae, Ericaceae, Rhamnaceae и др. В ряде случаев они также содержат больше видов, однако по ряду причин, например, редкая встречаемость представителей некоторых групп на рассматриваемой территории (Ericaceae), данные семейства оказываются в неполном составе.

У флор некоторых районов эта фракция, содержащая два вида, по численности сравнивается с третьей, содержащей три вида. Но в большинстве районов семейства, содержащие два вида, оказываются на втором месте. В группе семейств, содержащих три вида, относятся, например, Polygalaceae, Amaranthaceae, Gentianaceae, Linaceae, Typhacaeae и др.

100%

80%

11111X111111

60%

40%

20%

■ 3 вида

□ 2 вида

□ 1 вид

0%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

число видов

Рис. 3 . Состав семейств с малым числом видов для флор физико-географических районов Самаро-Ульяновского Поволжья

Fig. 3. Composition of families with a small number of species for floras of the physical-geographical areas of Samara-Ulyanovsk Volga region

Состав семейств хвостовой части спектра в отличие от головной очень разнообразен. Для всех рассматриваемых 12-ти районов общими являются 13 семейств. При этом их числу в обозначенной нами хвостовой части насчитывается от 49 до 74. Если рассматривать выборку из шести районов, имеющих число видов более 1000, общими являются уже 30 семейств. Таким образом, для степени сформированности хвостовой части спектра имеет значение полнота изученности флоры. Кроме того, для трех районов, расположенных в степной зоне (71, 72, 73), общими в хвостовой части спектров являются 35 семейств.

Для шести районов (48, 50, 51, 52, 54, 55 на рис. 1), расположенных в лесостепной провинции Предволжья, общими являются 22 семейства. Из данного перечня районов ЮжноСызранский район (52), оказался обследован менее тщательно, чем остальные и в его составе мы оперируем меньшим числом видов. При исключении его из рассмотрения общими в хвостовой части оказывается 31 семейство. Из этого следует что флоры, расположенные в сходных природных условиях, имеют и более сходные не только головные части спектров, но и хвостовые.

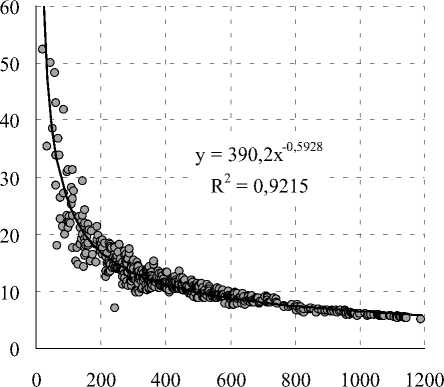

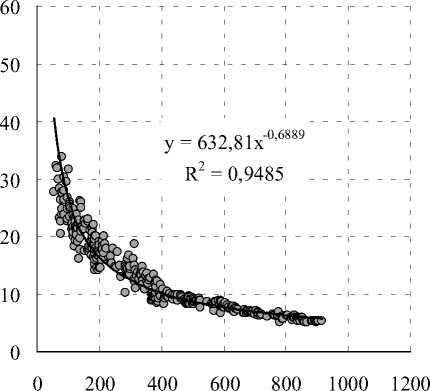

Увеличение числа видов во флористической выборке сопровождает целый ряд изменений в спектре семейств, связанных с головной и хвостовой частью (Ivanova et al., 2020, 2022). Рассматривая семейства с малым числом видов (хвостовая часть спектра), можно заметить, что при увеличении числа видов в выборке содержание видов в ней снижается (рис. 4). Это справедливо для обоих рассматриваемых районов и безусловно может считаться общей закономерностью.

А Б

Рис. 4 . Зависимость процента содержания видов в хвостовой части спектра от числа видов во флористической выборке для Сокского (А) и Иргизского (Б) районов

Fig. 4. Dependence of the percentage of species in the tail part of the spectrum on the number of species in the floristic sample for the Soksky (A) and Irgizsky (B) regions

Если совокупность всех рассматриваемых выборок разбить на интервалы, выделяемые по числу видов, то возможно отследить определенные этапы стабилизации хвостовой части спектра (табл. 1). В немногочисленных выборках этот диапазон велик, что говорит о неполной представленности ими флоры. Однако с увеличением числа видов он снижается. Можно отметить некоторый порог, который соответствует выборкам в 400 видов и более. Этот момент особенно заметен у флоры Иргизского района (степная зона). Лесостепная зона отличается большим флористическим разнообразием. Поэтому этот порог не столь заметен, снижение диапазона различий происходит более плавно.

Таблица . Этапы, выделенные по числу видов в выборке и соответствующие им диапазоны изменения процента видов в хвостовой части спектров семейств флористической выборки

Table. Stages identified by the number of species in the sample and the corresponding ranges of change in the percentage of species in the tail part of the spectra of families of the floristic sample

|

Интервал (число видов) |

Диапазон изменения процента видов в хвостовой части флористической выборки |

|

|

Сокский район (69) |

Иргизский район (73) |

|

|

До 100 |

34,5 |

13,3 |

|

100–200 |

17,1 |

17,6 |

|

200–300 |

12,0 |

9,8 |

|

300–400 |

5,8 |

10,2 |

|

400–500 |

4,7 |

2,6 |

|

500–600 |

3,6 |

2,7 |

|

600–700 |

2,1 |

1,8 |

|

700–800 |

1,8 |

1,8 |

|

800–900 |

1,4 |

1,1 |

|

900–1000 |

1,0 |

0 |

|

1000–1100 |

0,5 |

Нет данных |

|

1100 и выше |

0,6 |

Нет данных |

Кроме того, очень заметны различия в самых малочисленных выборках (до 100 видов). У Сокского физико-географического района (лесостепная зона) диапазон изменения процента видов в хвостовой части флористической выборки намного больше, чем у Иргизского. Вероятно, это говорит о большем разнообразии экотопов, которые характеризуются более различным видовым составом, чем в степной зоне.

Ранее нами был показан некоторый порог числа видов в выборке, который может соответствовать нижнему пределу числа видов в составе локальной флоры для лесостепной и степной зон Самарского Заволжья (Ivanova, 2023). Для минимальной представленности флоры на этой территории необходима выборка в 600 видов. В отношении хвостовой части спектра семейств можно отметить, что она также на этой стадии является достаточно сформированной. А также можно отметить, что на территории степной зоны процесс формирования происходит при меньшем числе видов, так как видовое разнообразие здесь несколько ниже.

З АКЛЮЧЕНИЕ

Процент видов в хвостовой части спектра семейств флор физико-географических районов находится в интервале 4,8–7,1% общего видового состава (769–1349 видов). При увеличении числа видов во флористической выборке от 100 и более процент видов в хвостовой части спектра семейств снижается, что справедливо для всех рассмотренных районов Самаро-Ульяновского Поволжья. Эта зависимость имеет нелинейный характер. Семейства, содержащие один вид, продолжают быть самой многочисленной фракцией.

Исследования выполнены в рамках государственного задания Института экологии Волжского бассейна РАН «Комплексная оценка состояния биологических ресурсов и мониторинг природных экосистем Волжского бассейна» (FMRW-2025-0047), регистрационный номер 1024032600230-5-1.6.19.