Анализ систем управления качеством бедных апатит-нефелиновых руд в процессе их переработки

Автор: Павлишина Дарья Николаевна, Терещенко Сергей Васильевич

Журнал: Вестник Мурманского государственного технического университета @vestnik-mstu

Статья в выпуске: 2 т.17, 2014 года.

Бесплатный доступ

Рассмотрены системы формирования и стабилизации качества бедных апатит-нефелиновых руд (традиционная, основанная на усреднительном принципе управления качеством; использующая разделительный принцип; объединившая эти принципы). Установлены преимущества применения системы, основанной на комбинации разделительного (способного изменять вещественный состав перерабатываемых руд) и усреднительного (позволяющего сформировать заданное качество руды) принципов управления и предоставляющей возможность получить оптимальные параметры поступающей на обогащение рудной массы.

Системы управления качеством руд, усреднение, сепарация, предконцентрация

Короткий адрес: https://sciup.org/14294689

IDR: 14294689

Текст научной статьи Анализ систем управления качеством бедных апатит-нефелиновых руд в процессе их переработки

В современных горно-геологических условиях, характеризующихся значительным снижением содержания полезного компонента (ПК) в добываемых рудах, а также отсутствием достоверной оперативной информации о качестве минерального сырья на различных этапах технологической цепочки производства, обогатительному переделу становится сложно реагировать на возможные колебания содержания ПК. Поэтому получение товарных концентратов заданного качества без увеличения экономических затрат на их переработку и при минимальных потерях ПК в отходах обогащения весьма затруднено. Такая ситуация свойственна и для месторождений апатит-нефелиновых руд Хибинского массива, в процессе эксплуатации которых проблемы формирования и стабилизации качества рудной массы приобретают все большее значение.

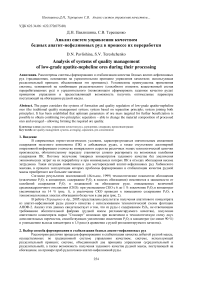

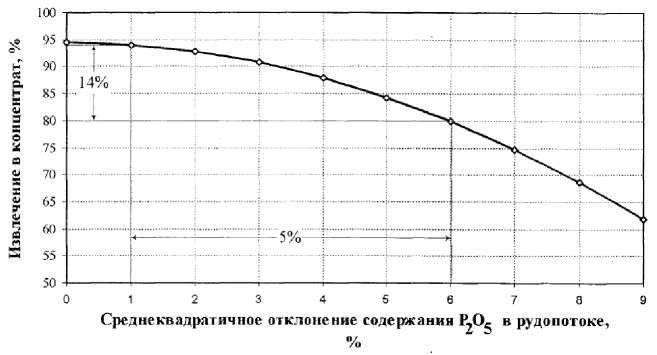

Согласно результатам исследований ( Мельник , 1999) технологические показатели обогащения (извлечение Р 2 О 5 в концентрат, содержание Р 2 О 5 в хвостах обогащения) изменяются в зависимости от колебаний содержания Р 2 О 5 в подаваемой на обогащение руде, описываемых величиной среднеквадратичного отклонения (СКО): при уменьшении СКО с 6 до 1 % извлечение Р 2 О 5 в концентрат увеличивается на 14 % (рис. 1), а увеличение СКО приводит к повышению содержания Р 2 О 5 в тонкоизмельченных хвостах обогащения более чем в два раза (рис. 2).

В работе ( Терещенко и др. , 2005) представлены результаты получения апатитового концентрата из апатит-нефелиновой руды разного качества с использованием технологической схемы флотации АНОФ-2. Анализ этих данных свидетельствует о том, что из руды с содержанием Р 2 О 5 , не отвечающим требованиям обогатительной фабрики (рудной массы регламентируемого качества), получение апатитового концентрата марки "Стандарт" возможно при включении в технологическую схему двух дополнительных перечисток, способствующих увеличению извлечения Р 2 О 5 в концентрат (не менее 90 %) и уменьшению выхода концентрата в 1,5 раза (в сравнении с рудой регламентируемого качества).

2. Выбор способа формирования и стабилизации бедных апатит-нефелиновых руд

Рассмотрим различия процессов формирования и стабилизации качества добытой рудной массы, осуществляемых по традиционной системе управления качеством; системе, использующей разделительный принцип; системе, объединившей два принципа управления (усреднительный и разделительный), а также возможность получения заданного качества рудной массы, поступающей на обогащение, на примере проб рудопотоков апатит-нефелиновой руды.

Рис. 1. Изменение извлечения в концентрат в зависимости от среднеквадратичного отклонения содержания Р 2 О 5 в руде ( Мельник , 1999)

Рис. 2. Содержание Р 2 О 5 в хвостах обогащения в зависимости от стабильности рудопотока, подаваемого на обогащение ( Мельник , 1999)

Понятие "традиционная система" встречается в литературных источниках, где в основном описывается усреднительный принцип управления качеством руд. Традиционная система, основанная на усреднительном принципе, применяется на ОАО "Апатит", разрабатывающем апатит-нефелиновые месторождения Хибинского массива с 1929 г.

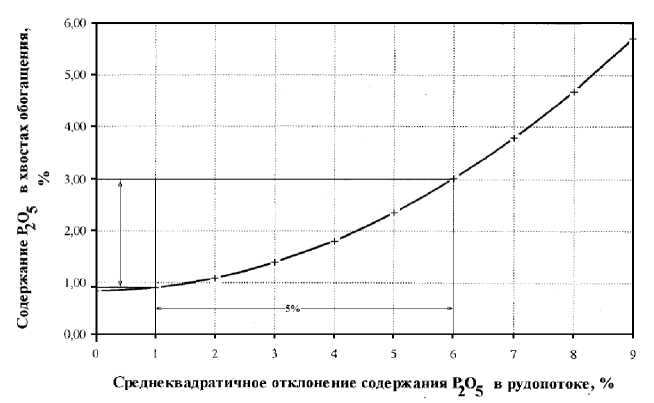

Анализ величины исходного содержания Р 2 О 5 в изучаемых пробах рудопотоков 1 и 2 (рис. 3) позволил охарактеризовать их согласно классификации ( Горная энциклопедия , 1984) как бедные руды: содержание Р 2 О 5 в пробе рудопотока 1 равно 7,57 %, в пробе рудопотока 2 – 6,93 %.

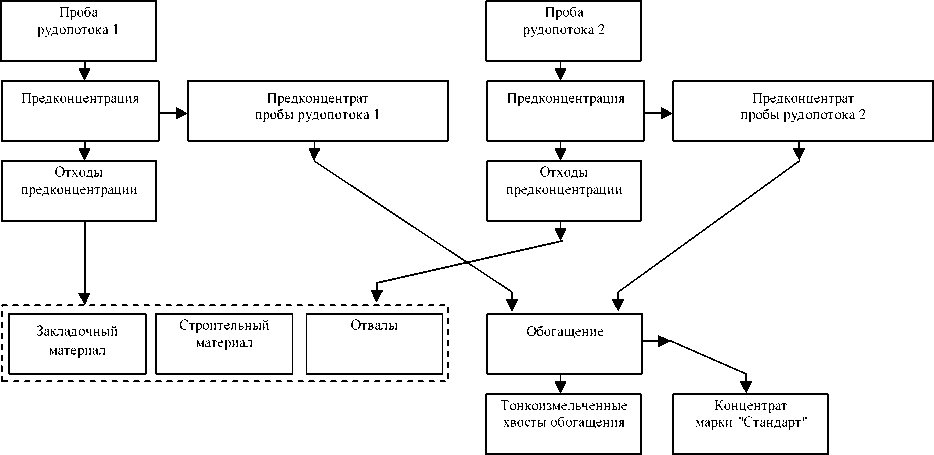

Реализация процесса формирования и стабилизации качества рудопотока с использованием традиционной системы (посредством объединения массы двух проб такого типа руд в один рудопоток) не позволяет сформировать заданное его качество (12-13 % Р 2 О 5 ); содержание Р 2 О 5 в рудопотоке составляет 7,33 %.

Для формирования и стабилизации качества рудопотока используется система, в основе которой лежит разделительный (сепарационный) принцип управления, реализующийся посредством выполнения операции предварительной концентрации (предконцентрации).

Достижение максимального эффекта от предконцентрации возможно при неравномерном распределении полезного компонента в объеме рудной массы, т.е. при наличии в ней рудной массы с содержанием Р 2 О 5 ниже бортового (≤ 2 %) (пустой породы).

Неравномерность распределения ПК определяется величиной показателя контрастности М; для рассматриваемых проб рудопотоков его значения составили М1 = 0,81 и М2= 0,57. Согласно принятой классификации Мокроусова (Мокроусов, Лилеев, 1979) полученные значения характеризуют неравномерность распределения полезного компонента в пробах рудопотоков и не свидетельствуют о наличии в этих пробах кусков пустой породы. Именно поэтому для определения эффективности реализации процесса предконцентрации необходимо использовать дополнительный критерий, позволяющий определить их наличие в рудной массе.

Рис. 3. Традиционная система формирования и стабилизации качества рудопотока

Для оценки присутствия в рудной массе кусков с содержанием Р 2 О 5

используется разработанный критерий N :

ниже бортового

n

N = 2

i = 1

( y. - 9 ) m i

I У . - 9 m ’

где θ – бортовое содержание ПК в изучаемом объекте (месторождении, горизонте, участке, пробе); y i – содержание ПК в единичных объемах горной массы (кусках, порциях или интервалах опробования), входящих в состав изучаемого объекта; m i – масса каждого отдельного единичного объема горной массы, входящего в состав изучаемого объекта с содержанием ПК в нем, равным y i ; n – полное количество единичных объемов горной массы, входящих в состав изучаемого объекта.

Величина N представляет собой средневзвешенное относительное отклонение содержания полезного компонента в определенном объеме горной массы от бортового содержания этого компонента в изучаемом объеме к его абсолютному отклонению.

Сочетание критерия наличия в рудной массе кусков пустой породы N с показателем контрастности M позволяет с достаточной степенью вероятности оценить целесообразность включения в технологическую цепочку операции предконцентрации. Значение величины критерия N , отличное от единицы, говорит о наличии включений пустых пород ( N 1 = 0,85; N 2 = 0,91).

Таким образом, для проб рудопотоков с такими характеристиками целесообразно применение разделительного принципа управления качеством руд (рис. 4).

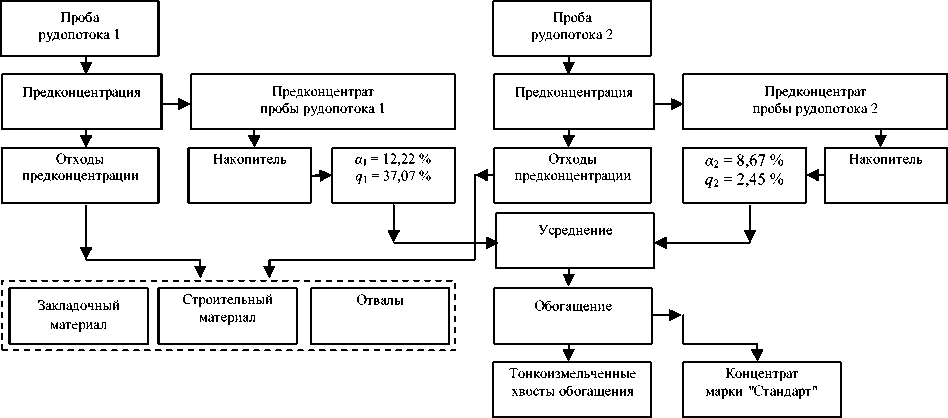

Результаты реализации процесса предконцентрации для каждой из проб рудопотоков показали, что при пороге разделения, соответствующем содержанию Р 2 О 5 = 2 %, может быть выделено не менее 20 % отходов предконцентрации. При этом содержание Р 2 О 5 в обогащенном продукте (предконцентрате) повышается: в пробе рудопотока 1 – не менее чем в 1,6 раза (составляет 12,22 %), в пробе 2 – в 1,3 раза (8,67 %). Предконцентрат пробы рудопотока 1 соответствует регламентируемому уровню содержания ПК в руде, а пробы 2 – не соответствует. Простое смешивание продуктов предконцентрации (предконцентратов) также не приводит к желаемому результату, поскольку содержание Р 2 О 5 в объединенном рудопотоке будет ниже регламентируемого уровня и составит лишь 10,66 %.

Решить возникшую проблему можно посредством усреднения объемов предконцентратов Q 1 и Q 2 проб рудопотока 1 и 2 соответственно, определенных по методу линейных уравнений (рис. 5) ( Ломоносов , 2007).

Применительно к условиям поставленной задачи система линейных уравнений имеет вид a qi + a2 q 2 = apQp,

' q 1 = Q i ,

IQp = Qi+ q,, где α и α2 – содержания Р2О5 в пробах рудопотока и 2 соответственно; αр – регламентируемое содержание Р2О5; Qр – объем рудопотока; q и q2 – объемы проб рудопотока и 2 соответственно, необходимые для формирования требуемого качества рудопотока.

Проведенный расчет показал, что на переработку направляется только часть руды (39,52 % с содержанием Р 2 О 5 = 12,00 %), а разница объемов остается в накопителе (накопительный бункер, усреднительный склад и т.п.) для проведения дальнейших усреднительных мероприятий.

Рис. 4. Система формирования и стабилизации качества рудопотока, основанная на разделительном принципе

Рис. 5. Система формирования и стабилизации качества рудопотока, основанная на комбинации усреднительного и разделительного принципов

3. Заключение

Анализ результатов проведенных исследований позволяет сделать вывод о том, что формирование и стабилизация качества руды с использованием систем, основанных на усреднительном или сепарационном принципах, может не дать положительных результатов. При разумном сочетании этих принципов появляется возможность создать систему формирования и стабилизации качества руды, способную не только изменить вещественный состав перерабатываемых руд (чего нельзя добиться при реализации только усреднительного принципа), но и сформировать, а главное, стабилизировать качество рудной массы на регламентируемом уровне. При этом уменьшаются объемы переработки и количество тонкоизмельченных хвостов обогащения, а также снижается негативное влияние горного производства на экологию региона.