Анализ сочетанных травм у детей после дорожно-транспортного происшествия (данные городской детской клинической больницы скорой медицинской помощи, г. Бишкек)

Автор: Омурбеков Талан Ороскулович, Жороев Минбай Ниматович, Самсалиев Малик Жороевич

Журнал: Бюллетень науки и практики @bulletennauki

Рубрика: Медицинские науки

Статья в выпуске: 3 т.6, 2020 года.

Бесплатный доступ

В статье предоставлен ретроспективный анализ историй болезни у 4638 больных с сочетанными травмами после дорожно-транспортных происшествий, находившихся на стационарном лечении в городскую детскую клиническую больницу скорой медицинской помощи (ГДКБ СМП) г. Бишкек (Киргизская Республика) с 2016 по 2018 гг.

Дети, сочетанные травмы, дорожно-транспортное происшествие

Короткий адрес: https://sciup.org/14116199

IDR: 14116199 | УДК: 616-053.2-001-08 | DOI: 10.33619/2414-2948/52/13

Текст научной статьи Анализ сочетанных травм у детей после дорожно-транспортного происшествия (данные городской детской клинической больницы скорой медицинской помощи, г. Бишкек)

Бюллетень науки и практики / Bulletin of Science and Practice

УДК 616-053.2-001-08

На сегодняшний день не только в нашей республике, но и во всем мире травмы являются одной из причин смертности населения. Проблема травматизма определяется его распространенностью, медико-социальной и экономической значимостью (высокая стоимость медицинской помощи, высокие уровни смертности и инвалидности, значительные прямые и косвенные потери вследствие утраты трудового потенциала общества, особенно среди подрастающего поколения) [1–3].

По данным ВОЗ ежегодно в мире от различных травм погибает около 1,5 млн людей [4], а 2,4 млн — становятся инвалидами. Также, по проведенной оценке ВОЗ, в европейском регионе ежегодно происходит около 80 млн несчастных случаев. Тяжесть бремени травматизма в среднем составляет почти 2200 травм в день, или 90 случаев в час. На каждый случай смерти от травм приходится примерно 30 госпитализаций и 300 обращений за получением специализированного лечения [5].

Летальность от тяжелых сочетанных травм имеет следующую структуру: в 30% случаев смерть наступает немедленно, более 65% пострадавших погибает на догоспитальном этапе либо в течение нескольких часов после получения травмы [6–7].

Течение и прогноз травматической болезни в детском возрасте определяются характером травматических повреждений, возрастными особенностями, ограничением компенсаторных возможностей детского организма, качеством медицинской помощи на всех ее этапах [8]. Учитывая значительную тяжесть медицинских последствий у детей с тяжелой и сочетанной травмой, оказание медицинской помощи на догоспитальном, квалифицированном и специализированном этапах является актуальной проблемой.

С учетом вышеизложенного, травматизм детского населения, по-прежнему сохраняет свою актуальность и считается проблемой XXI века.

Материалы и методы

Проведен ретроспективный анализ 4638 историй болезни с 2016 г. по 2018 г. с различными травмами, которые поступили в городскую детскую клиническую больницу скорой медицинской помощи (ГДКБ СМП) г. Бишкек.

Объект исследования: городскую детскую клиническую больницу скорой медицинской помощи (ГДКБ СМП) г. Бишкек.

Предмет исследования: истории болезни 4638 детей с сочетанными травмами с 2016 г. по 2018 г.

Результаты и обсуждения

Проведен ретроспективный анализ 4638 историй болезни с 2016 г. по 2018 г. с различными травмами, которые поступили в городскую детскую клиническую больницу скорой медицинской помощи г. Бишкек.

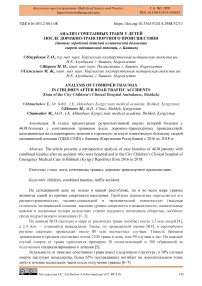

Из обследованных детей, у 215 (4,6%) — имело место открытые переломы бедренной большеберцовой костей и ушиб головного мозга средней степени тяжести, у 182 (3,9%) больных — открытые переломы бедренной большеберцовой костей и ушиб головного мозга средней степени тяжести и таза, у 4241 (91,4%) детей — были с открытой черепно–мозговой травмой с сочетанием переломов костей конечности (Рисунок 1).

I открытые переломы бедренной большеберцовой костей и ушиб головного мозга средней степени тяжести и открытые переломы бедренной большеберцовой костей и ушиб головного мозга средней степени тяжести и таза

< открытой черепно-мозговой травмой с сочетанием переломов костей конечности

Рисунок 1. Структура переломов у детей, поступивших на лечение ГДК СМП с 2016 по 2018 гг.

Возраст поступивших детей — от 5 до 16 лет. Из 4638 детей с сочетанными травмами после ДТП, которые были доставлены в ГДКБ СМП г. Бишкек, у 5 (0,2%) — был летальный исход.

В основном эти дети были с открытой черепно–мозговой травмой с сочетанием перелом костей конечности и таза. У данных пациентов на первом месте был травматическое шоковое состояние, перенесенной острой кровопотери, постгеморрагической анемии, болевого синдрома, которое усугубило основное состояние данных больных. Поэтому необходимо учитывать все факторы, которые приводят к летальности: оказания неотложной помощи на месте происшествия, транспортировка больного в стационар, тяжесть полученных травм.

Для снижения летальности необходимо повышения качество медицинского обслуживания на всех этапах оказания помощи детям с ДТП. Куда должно входит оказания медицинской помощи на месте происшествия, во время транспортировки и в стационаре, но основную роль оказывает фактор времени. Время транспортировки с места происшествия в стационар в среднем составляло от 30 мин и более.

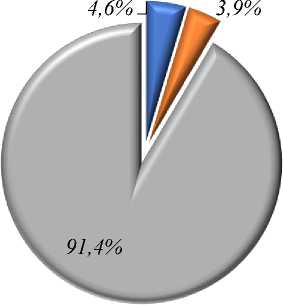

Как видно из Рисунка 2, после ДТП в ГДКБ СМП 23% детей были доставлены в крайне тяжелом состоянии, 45,0% в тяжелом состоянии по основному состоянию пациентов. Также у 10,0% имело место шок 3 степени, у 15,0% степени — шок 2 степени и у 7,0% детей — был шок легкой степени после ДТП.

Поэтому как описаны в литературных источниках необходимо соблюдение алгоритма транспортировки пациента при ДТП включающих 3 компонента: подготовку пострадавшего к транспортировке, саму транспортировку и стабилизацию состояния после транспортировки в условиях стационара.

итяжелом состоянии м крайне тяжелом состоянии

1И шоком 3 степени и шоком 2 степени м шок легкой степени

Рисунок 2. Состояние детей после ДТП, поступивших в ГДК СМП.

Проблемами в данных случаях являются: показания к операциям, их объем и сроки проведения, также немаловажное значение имеет условия для их проведения. Поэтому все оперативные вмешательства у детей с сочетанными травмами должны проводиться в ранние сроки после ДТП, но есть некоторые моменты, которые оттягивают проведение операции на несколько часов. После проведенного мероприятия необходима ранняя стабилизация переломов, которая уменьшает системные проявления воспаления, в том числе синдрома системного воспалительного ответа, сепсис, полиорганную недостаточность. Ранняя стабилизация у детей с сочетанными травмами также уменьшает боль, риск вторичного нейрососудистого повреждения.

Во время транспортировки пациентам проводилось инфузионная терапия с учетом шокового состояние ребенка. В стационаре необходимо срочно решить вопрос об оперативном вмешательстве, коротко сжатые сроки. Нами было внедрено и проведено малотравматичные методы оперативного лечения, которое раскрывало широкие возможности для раннего остеосинтеза переломов у детей с сочетанной травмой. При необходимости в сочетании с остеосинтеза переломов проводилось лапароскопия и другие хирургические вмешательства.

Таким образом, с учетом возрастающего количества случаев ДТП (и особенно — пострадавших с сочетанными травмами, находящихся в критических состояниях), необходимо:

–усовершенствовать алгоритм проведение неотложной помощи детям после ДТП на всех уровнях оказания помощи.

–разработку и создание единой медицинской документации, отражающей состояние пациента до госпитализации (на месте происшествия, во время транспортировки).

–разработку программ специального обучения для врачей и среднего мед. персонала (на стационарном уровне) и врачей по оказанию первичной медицинской помощи (на скорой медицинской помощи) больным с сочетанными травмами, находящимся в критических состояниях до доставки в специализированное учреждение.

–создание системы телекоммуникационных (санарип) связей, обеспечивающих способы, пути и конечные пункты госпитализации пациента с сочетанными травмами и критическом состоянии.

Список литературы Анализ сочетанных травм у детей после дорожно-транспортного происшествия (данные городской детской клинической больницы скорой медицинской помощи, г. Бишкек)

- Ерюхин И. А., Шляпников С. А. Экстремальное состояние организма. Элементы теории и практические проблемы на клинической модели тяжелой сочетанной травмы. СПб. Эскулап, 1997.

- Салахов Э. Р., Какорина Е. П. Травмы и отравления в России и за рубежом // Проблемы социальной гигиены, здравоохранения и истории медицины. 2004. №2. С. 13-20.

- Scalea T. M. et al. Focused assessment with sonography for trauma (FAST): results from an international consensus conference // Journal of Trauma and Acute Care Surgery. 1999. V. 46. №3. P. 466-472.

- Лихтерман Б. Черепно-мозговая травма. Что делать? // Медицинская газета. 2009. №11. С. 4.

- Хетагурова А. К., Галиулина О. В. Медико-социальные аспекты травматизма в Тюменской области: современные подходы к совершенствованию травматологической помощи // Сестринское дело. 2008. №8. С. 14-18.

- Ehrenwerth J. A. N., Sorbo S., Hackel A. Transport of critically ill adults // Critical Care Medicine. 1986. V. 14. №6. P. 543-547.

- Regel G. et al. Results of treatment of polytraumatized patients. A comparative analysis of 3,406 cases between 1972 and 1991 // Der Unfallchirurg. 1993. V. 96. №7. P. 350-362. PMID: ISBN: 8367729

- Хмара А. Д., Норкин И. А., Хмара Т. Г. Тактика лечения при сочетанной травме груди и сегментов конечностей // Саратовский научно-медицинский журнал. 2012. Т. 8. №4. C. 982-988.