Анализ социальной справедливости и комфортности проживания населения финно-угорских территорий (на примере Республики Мордовия и других регионов ПФО)

Автор: Москалева Е.Г., Кавкайкина О.И.

Журнал: Экономика и социум @ekonomika-socium

Статья в выпуске: 1-2 (10), 2014 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/140106718

IDR: 140106718

Текст статьи Анализ социальной справедливости и комфортности проживания населения финно-угорских территорий (на примере Республики Мордовия и других регионов ПФО)

На сегодняшний день понятие «социальная комфортность проживания населения» в экономической литературе изучено мало. Нет единства среди специалистов и в точном определении объекта исследования. По мнению Сажина Ю. В. и Скворцовой М. А., социальная комфортность проживания населения - это характеристика физического, психологического, эмоционального и социального восприятия людьми своего положения в жизни, в зависимости от культурных особенностей и системы ценностей и в связи с их целями, ожиданиями, стандартами и заботами [2] .

Социальная комфортность проживания населения тесно взаимосвязана с такой экономической категорией, как «уровень жизни». Ключевым моментом в определении уровня жизни населения является понятие дохода, от которого исходит возможность в получении остальных благ и услуг. В связи с этим следует рассмотреть более узкое, чем социальная комфортность проживания, понятие социальной справедливости общества.

Социальная справедливость, как один из базовых компонентов социальной комфортности проживания населения, определяет справедливость распределения материальных благ. Социальная справедливость описывается с помощью ряда показателей. Для характеристики распределения совокупного дохода между группами населения применяется индекс концентрации доходов населения (коэффициент Джини). Чем больше этот коэффициент, тем сильнее неравенство, т.е. чем выше степень поляризации общества по уровню доходов, тем коэффициент Джини ближе к 1. При выравнивании доходов в обществе этот показатель стремится к нулю [1].

С помощью коэффициента фондов измеряют различие между суммарными (средними) значениями доходов 10% наиболее обеспеченной и 10% наименее обеспеченной части населения [3]. Также показателем социальной справедливости является численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума (в % от общей численности населения) [3].

С помощью перечисленных выше показателей рассмотрим справедливость распределения денежных доходов населения регионов Приволжского федерального округа. Для осуществления комплексного анализа целесообразным будет разбить изучаемые субъекты РФ на группы со схожими значениями показателей дифференциации доходов. В качестве признаков, по которым будет проводиться разбиение, возьмём следующие:

-

1) численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума, в процентах;

-

2) коэффициент фондов, в разах;

-

3) коэффициент Джинни, в долях единицы;

-

4) среднедушевые денежные доходы в месяц, в рублях.

Метод Уорда наиболее наглядно представляет разделение исследуемой совокупности регионов ПФО на кластеры (Рис.1). Графическое изображение результатов этого метода позволяет сделать вывод о том, что всю совокупность наблюдений можно разбить на три кластера.

Tree Diagram for 14 Cases

Ward`s method

Рис.1. Дендрограмма разбиения регионов методом Уорда

В первый кластер вошли такие регионы, как Удмуртская Республика, Кировская область, Оренбургская область, Пензенская область, Саратовская область и Ульяновская область. Средняя численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума в этих субъектах составила 15,48 %; средний коэффициент фондов – 12,03 раз; средний коэффициент Джинни – 0,38; средние среднедушевые денежные доходы в месяц - 14266,70 рублей.

Во второй кластер попали Республика Марий Эл, Республика Мордовия и Чувашская Республика. Средняя численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума в этих регионах составила 21,23 %; средний коэффициент фондов – 11,77 раз; средний коэффициент Джинни – 0,37; средние среднедушевые денежные доходы в месяц – 11786,47 рублей.

Третий кластер составили следующие регионы: Республика Башкортостан, Республика Татарстан, Пермский край, Нижегородская область, Самарская область. Средняя численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума в этих субъектах составила 12,56 %; средний коэффициент фондов – 16,58 раз; средний коэффициент Джинни – 0,42; средние среднедушевые денежные доходы в месяц – 20130,50 рублей.

Кластер, в который вошла Республика Мордовия, характеризуется наибольшим процентом численности населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума и наименьшими среднедушевые денежные доходы в месяц. Однако коэффициенты дифференциации доходов показывают, что различие в доходах между наиболее и наименее обеспеченной частями населения из всех трёх кластеров минимальны.

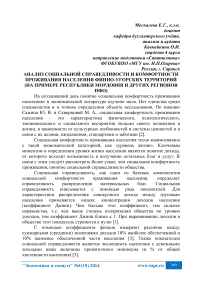

Рассматривая Республику Мордовию отдельно, можно отметить, что за период с 2003 по 2012 гг. динамика численности населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума имела благоприятную тенденцию к уменьшению (Рис.2), хотя темпы снижения за последние годы были ниже, чем в начале 2000-х гг.

Рис.2. Динамика численности населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума в Республике Мордовия, %

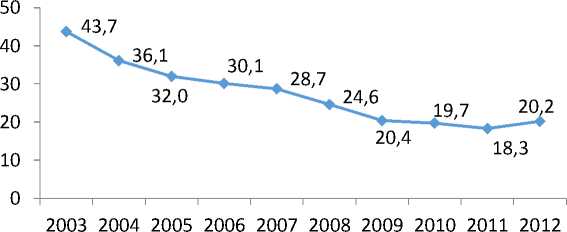

Динамика среднедушевых денежных доходов в месяц в Республике Мордовия также имела благоприятную тенденцию - в период с 2003 по 2012 гг. среднедушевой денежный доход увеличился почти в 6 раз (Ри с.3).

Рис.3. Динамика среднедушевых денежных доходов в месяц в Республике Мордовия, руб.

Несмотря на положительную динамику рассматриваемых показателей, Республика Мордовия находится на одном из последних мест по уровню жизни и доходам населения, что говорит о необходимости усиления государственной поддержки малоимущих слоёв населения.

Таким образом, для Республики Мордовия и для России в целом важнейшей задачей современного этапа социально-экономического развития является формирование сильной, ориентированной на интересы граждан социальной политики, направленной на создание условий, обеспечивающих достойные условия для полноценного развития человека.