Анализ социальных представлений о родительстве у взрослых, имеющих и не имеющих детей

Автор: Сафонова Марина Вадимовна, Косинова Марина Александровна, Романова Екатерина Александровна

Журнал: Вестник Красноярского государственного педагогического университета им. В.П. Астафьева @vestnik-kspu

Рубрика: Психологические науки. Психология личности

Статья в выпуске: 1 (55), 2021 года.

Бесплатный доступ

Проблема и цель. Решение задачи психолого-педагогического сопровождения родителей требует изучения запроса на психологическую помощь с их стороны. По нашему мнению, это можно сделать, изучив социальные представления современных родителей о различных аспектах феномена родительства. Цель статьи - провести сравнительный анализ семантических ядер представлений о родительстве у взрослых, имеющих и не имеющих детей. Методологической основой исследования послужили концепция социальных представлений С. Московичи, а также обобщенные исследования в области социальных представлений отечественных и зарубежных ученых (К.А. Абульханова-Славская, Г.М. Андреева, Е.Ю. Артемьева, О.Е. Басканский, И.Б. Бовина, М.И. Воловикова, Т.П. Емельянова, И. Маркова, Л.Г. Почебут, П.Н. Шихирев, Е.В. Якимова, Ж.К. Абрик, П. Вержес, Д. Жодле). Результаты. Ядро представлений о родительстве у взрослых, имеющих и не имеющих детей, составляют понятия, отражающие преимущественно эмоциональный и поведенческий компоненты родительства. В представлении взрослых россиян, не имеющих детей, родительство является ответственным и очень сложным феноменом, что может приводить к откладыванию рождения ребенка. В сознании потенциальных родителей существует достаточно идеализированный образ родителя, который обладает замечательными личностными качествами, является понимающим, заботливым, умеет воспитать «образцового» ребенка. Это во многом объясняет ссылки на «неготовность» быть родителем, а также последующую неудовлетворенность опытом родительства, когда идеальный образ не соответствует действительности. Заключение. Различия в содержании представлений о родительстве у людей, имеющих и не имеющих детей, наглядно описывают кризис, переживаемый родителями в связи с несовпадением ожиданий от родительства и реальности, в которой происходит выполнение родительской роли. В этой связи важны программы психологической подготовки к родительству, а также психолого-педагогическое сопровождение молодых родителей в процессе становления их родительской компетентности.

Родительство, социальные представления, семантическое ядро, периферия

Короткий адрес: https://sciup.org/144161915

IDR: 144161915 | УДК: 159.96 | DOI: 10.25146/1995-0861-2021-55-1-262

Текст научной статьи Анализ социальных представлений о родительстве у взрослых, имеющих и не имеющих детей

DOI:

Одной из актуальных проблем в науке и практике становится качество населения. Это сложное комплексное понятие, аккумулирующее различные условия жизни людей: экономические, социальные, культурные, экологические и др. В научных кругах активно дискутируется методология оценки качественных характеристик населения, одним из перспективных является подход, учитывающий три компонента: физическое, психическое и социальное здоровье; интеллектуальный потенциал, основанный на профессионально-образовательных способностях людей; культурно-нравственные ценности, духовность, социальная активность.

Особое внимание с позиции повышения качества населения уделяется будущим поколениям, не случайно в Российской Федерации 2018–2027 гг. объявлены Десятилетием детства. На решение задачи воспитания здорового, думающего, образованного, социально активного поколения, способного принимать решения и достигать успехов, направлены национальные проекты «Демография» и «Образование». Мудрость разных народов гласит: «Хочешь воспитать ребенка – начни с себя!». Неспроста в педагогике, психологии, социологии, антропологии, этнографии, демографии расширяется круг исследований, посвященных изучению проблемы родительства. Изменению феномена родительства способствует ряд предпосылок: формирование новых типов идентичности (синглтон, чайлдфри), появление возможности управлять репродуктивным поведением; снижение детской смертности; тенденция к увеличению продолжительности периода детства и появление периода «развивающейся зрелости» (emergingadulthood), доступность образовательных организаций и расширение служб нянь, что позволяет совмещать родительство с обучением и профессиональной деятельностью, в том числе при отсутствии помощи со стороны старшего поколения, появление свободного времени и развитой индустрии развлечений; ресурсоемкость воспитания ребенка в современном мире [Котова, Рябинин, 2017; Ланцбург, 2016], усиление тенденции «детоцентризма» [Мамычева, 2011].

Современное родительство требует знаний и компетенций, которые уже не могут быть получены в результате непосредственной передачи опыта в семье2. А. Авдеева, К.Н. Поливанова, Г.Б. Сайфутдинова обращают внимание на то, что современные родители воспитывают детей на фоне многих (воспринимаемых и бессознательных) противоречий [Поливанова, 2015].

В последние годы меняется содержание психологических запросов родителей на психолого-педагогическую помощь. Родители сравнивают свою жизнь и свое поведение с образами, транслируемыми в средствах массовой информации, но не всегда могут быть критичны к данной информации. Возрастает уровень тревоги из-за несоответствия своей жизни и созданного в общественном сознании образа, у родителей появляется чувство вины – им кажется, что они недостаточно внимания уделили ребенку. Критическое отношение к себе возрастает, и родитель понимает, что не в силах справиться с чувствами самостоятельно.

Проект «Поддержка семей, имеющих детей», принятый в рамках национального проекта «Образование», призван обеспечить родителей, а также тех, кто только планирует ими стать, психолого-педагогической помощью по воспитанию, образованию и развитию детей. Но в реальной практике образовательные организации и психолого-социальные центры испытывают затруднения в работе с родителями, связанные с необходимостью находить новые формы взаимодействия, новое содержание, выстраивать адекватные социальным реалиям системы воспитания.

Перспективным подходом в решении этой проблемы мы считаем исследование социальных представлений о феномене родительства. Социальное представление можно определить как процесс, устанавливающий отношение к объекту, субъекту и отношениям между ними. Изучение социальных представлений о родительстве дает возможность понять, как видят себя как родителя, ребенка, отношения с ним современные взрослые, какие выделяют задачи, потребности, затруднения при реализации родительской роли. Это в равной мере относится к тем взрослым, которые являются родителями, и к тем, кто пока не имеет детей. Понимание сущности социальных представлений о родительстве позволит осуществлять более адекватный выбор способов популяризации родительства, а также сопровождения и поддержки родителей в рамках системы образования.

Цель статьи – выявить и описать семантическое ядро представлений о родительстве у современных взрослых, имеющих и не имеющих детей. Методология исследования базируется на концепции социальных представлений С. Московичи и обобщенных исследованиях отечественных и зарубежных ученых (К.А. Абульханова-Славская,

Г.М. Андреева, Е.Ю. Артемьева, О.Е. Басканский, И.Б. Бовина, М.И. Воловикова, Т.П. Емельянова, И. Маркова, Л.Г. Почебут, П.Н. Шихирев, Е.В. Якимова, Ж.К. Абрик, П. Вержес, Д. Жодле) в области социальных представлений.

По мнению С. Московичи и Д. Жодле, социальные представления – это основной способ осмысления и интерпретации человеком окружающей действительности. Они отражают то, каким образом люди воспринимают, понимают и интерпретируют события своей жизни, поступающую из разных источников информацию, людей, составляющих ближнее и дальнее окружение, исторический опыт и современную ситуацию своей жизнедеятельности. Социальные представления содержат знание, полученное как на основе личного опыта, так и в результате воспитания и социализации, общения и взаимодействия с другими людьми, в том числе знание, переданное иными поколениями [Moscovici, 2001]. Л.Г. Почебут трактует социальные представления как наиболее сложное ментальное образование человека, которое до конца еще не изучено. Сложное оно от того, что соотносится с большим количеством психических явлений: памятью, верованиями, убеждениями, идеологиями [Почебут, Газого-реева, 2015]. Социальное представление определяется его носителем – человеком, семьей, группой, обществом в целом – и зависит от позиции, занимаемой субъектами в обществе, экономике и культуре.

Андреева Г.М. определяет трехкомпонентную структуру социального представления, включающую информацию (совокупность знаний об объекте представления, полученную из различных источников: средства массовой информации, образовательные институты и т.п.), поле представления (характеризует содержание представления, формирующееся в социальной группе) и установку, отражающую отношение к объекту представления и определяющую действия и высказывания относительно него [Андреева, 2009].

Модель, предложенная Д. Жодле, описывает, каким образом обыденное знание преобразуется в социальное представление. Это про- исходит в результате действия двух взаимосвязанных процессов: объективации (выработка социальных представлений, предполагающая отбор знаний, образование фигуративного ядра и подчинение представления социальной ценности) и внедрения (приписывание смысла социальным представлениям, проникновение их в общественное сознание). Для нашего исследования важно положение о том, что в создании социальных представлений принимает участие прошлый опыт индивида, опыт социальной группы, к которой он принадлежит, поэтому в представлениях содержатся когнитивные и социальные компоненты, которые мы предполагаем выявить.

Говоря о структуре социального представления, считаем целесообразным упомянуть концепцию Ж.К. Абрика, выделяющего центральные и периферические элементы [Abric, 2003]. Центральный элемент – ядро, устойчивое, стабильное, тесно связанное с историей и коллективной памятью группы. С. Московичи отмечает, что составляющие ядро элементы на протяжении длительного времени внедрялись в сознание человека, поэтому могут рассматриваться как устойчивые и архаичные. Ядро содержит знания особого рода – нормативные, основанные не на фактах, а на ценностях, связанных с коллективным бессознательным, отражает уровень согласия членов группы по поводу важности данной характеристики объекта представления и организует другие элементы, определяя смысл социального представления и возможности его изменения.

Периферическая система социальных представлений отражает индивидуальные различия в процессе репрезентации, является изменчивой, подвижной, тем самым предоставляет возможность интегрировать различные информации и практики, индивидуальный опыт отдельного члена группы. Периферическая система отражает современный контекст жизнедеятельности человека и позволяет ему адаптироваться к конкретной реальности. При выделении ядра и периферии социального представления мы пользовались методом семантической универсалии, предложенным Е.Ю. Артемьевой [Артемьева, 1999].

Важным является и положение о том, что изменения в представлениях являются в той или иной степени результатом изменений в самой культуре. И.Б. Бовина отмечает, что различие между культурами и обществами может быть отмечено степенью проникновения представления в институты, в убеждения, отношения и поведение их участников, чтобы конструировать реальность [Бовина, 2010]. Столкновение человека или группы с новой ситуацией вызывает изменения в периферической системе представления. Если ситуация обратима, то изменения затрагивают только периферическую систему, если необратима – ядро представления, в результате чего изменяется и оно само.

По мнению Д. Жодле, социальные представления выполняют три основные функции: когнитивная интеграция в общественном сознании новых знаний; интерпретация реальной деятельности; ориентирование поведения и социальных отношений. О.Е. Басканский в качестве базовых функций социального представления выделяет познавательную, ценностноориентационную и адаптационную [Басканский, 2002]. Для нашего исследования особенно важна ценностно-ориентационная функция, заключающаяся в том, что социальное представление опосредствует поведение членов различных групп согласно принятым данной группой нормам, идеалам и ценностям.

В одной из наших статей [Сафонова и др., 2019] подробно описаны методы, используемые в исследовании (свободный ассоциативный эксперимент, метод незаконченных предложений), а также процедура их проведения, обработка и анализ полученных данных. Выбор проективных методов обоснован двумя соображениями: во-первых, они позволяют изучить неосознаваемые уровни мышления, выявить то понимание родительства, себя как родителя, своего ребенка, трудности и задачи родительства, с которыми респонденты сталкиваются, но не всегда могут вербализовать при ответе на стандартные вопросы интервью или анкеты, кроме того, методы дают возможность изучить представления взрослых, не имеющих опыта родительства, сформированные по влиянием различных источников информации; во-вторых, проективные методы, насколько это возможно, позволяют избежать социально желательных ответов. Обработка и анализ полученных в исследовании данных проводились при помощи контент-анализа, выделения семантических универсалий и прикладного пакета SPSS 19.0.0.

Выборку исследования составили 129 человек. Родители, воспитывающие детей: 66 респондентов (51,2 %), из них 62 матери (93,9 %) и 4 отца (6,1 %); взрослые, не имеющие детей: 63 респондента (48,8 %), из них 51 женщина (80,9 %) и 12 мужчин (19,1 %). Возрастной состав выборки: родители, воспитывающие детей: 30 респондентов в возрасте 24–35 лет (45,5 %); 20 респондентов в возрасте 36–45 лет (30,3 %), 12 респондентов в возрасте 46–55 лет (18,2 %) и 4 респондента в возрасте 56–67 лет (6,1 %); взрослые, не имеющие детей: 18 респондентв возрасте 18–23 года (28,6 %);28 респондентов в возрасте 25–35 лет (44,4 %), 12 респондентов в возрасте 36–45 лет (19,0 %), 5 респондентов в возрасте 46–68 лет (7,9 %).

Обзор научной литературы. Изучая представления о родительстве, мы придерживаемся его понимания, предложенного Р.В. Овчаровой. Она описывает родительство как психологическое образование, интегрирующее ценностные ориентации супругов, родительские установки и ожидания, отношение, чувства, позиции, ответственность и стиль воспитания [Овчарова, 2006]. Родительство рассматривается как социальнопсихологический феномен, представляющий собой эмоционально и оценочно окрашенную совокупность знаний, представлений и убеждений относительно себя как родителя, реализуемую во всех проявлениях поведенческой составляющей родительства.

В последние десятилетия в нашей стране и за рубежом появилось значительное число исследований, в разных аспектах изучающих проблему родительства. Если обобщить их по ключевому предмету исследования, то можно выделить три группы.

К первой группе могут быть отнесены исследования в разных областях научного знания – психологии [Поливанова, 2015; Евдокимова, 2014; Бекоева, Хуриева, 2014; Васягина, 2013; Рудзин-ская, 2012], педагогике [Шапошникова, 2010], социологии, демографии [Лотова, 2016; Лущенко, 2016; Майофис, Кукулин, 2010; Михеева, 2001], – ориентированные на изучение различных аспектов феномена родительства, современных тенденций в его становлении и развитии. В контексте нашего исследования представляют интерес проблемы, тенденции и вызовы, с которыми сталкиваются современные родители.

Вторую группу составляют исследования феноменов «культура родительства» [Абрамова, 2010; Lee et al., 2014], феноменов «осознанного» [Ермихина3, 2004], «сознательного» [Асрие-ва, 2016], «ответственного» [Смирнова4, 2009], «позитивного» [Карабанова, 2015; Dyches et al., 2012], «авторитетного» [Грицай, 2010] родительства, психологических факторов формирования родительства [Радостева, 2013].

Исследования третьей группы посвящены вопросам психолого-педагогического сопровождения родительства: развитию родительской компетентности [Горлова, 2010], формированию компетенции «ответственное родительство» [Карельская, 2015], психологической поддержке реализации родительских функций [Ланцбург, 2011], психолого-педагогическим технологиям коррекции детско-родительских отношений [Белоусова, 2013], образовательным программам для родителей [Поливанова, 2015].

Для нас представляют интерес исследования, изучающие родительские представления как фактор семейной системы [Баскаева, 2012; Mayuri, Divya, Kiran, 2017; Delvecchio, DiRiso, Salcuni, 2016]. Также можно отметить работы по изучению представлений родителей о психологических характеристиках детей и об их будущем

[Баскаева, 2012; Свешникова, 2010], взгляды родителей и детей на «сознательное» родительство [Асриева, 2016].

Результаты исследования. В ходе свободного ассоциативного эксперимента было получено 645 ассоциаций к стимулу «родительство». Для всех ассоциаций, не являющихся единичными, была определена частота встречаемости (вес) и проведено ранжирование по данному показателю.

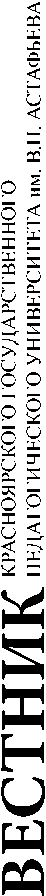

Нас рис. представлены ассоциации, ранжированные по весу.

Ядро представлений о родительстве у взрослых, имеющих и не имеющих детей), составляют понятия, отражающие преимущественно эмоциональный и поведенческий компоненты родительства. С одной стороны, потенциальные и реальные родители понимают, что родительство сопряжено с ответственностью (наибольший удельный вес), требует внимания к детям, заботы о них, реализации воспитательных функций, с другой – дарит любовь и счастье. В двойственности представления о родительстве потенциально заключен внутренний конфликт, поскольку в ситуации не оправдывающихся ожиданий относительно переживания любви и счастья либо при несоответствии вклада (забота, внимание, воспитание) результатам родитель испытывает сомнения в своей родительской компетентности.

Интересны различия в представлениях о родительстве людей, имеющих и не имеющих детей. Те, кто пока являются потенциальными родителями, в качестве одного из условий рождения детей видят материальный достаток, наличие помощи и поддержки со стороны окружающих, а ведущим переживанием, связанным с родительством, считают радость. В целом такую позицию можно охарактеризовать как достаточно инфантильную, основанную на ожидании, что ответственность за воспитание и заботу о ребенке с родителем разделит кто-то еще. В научных кругах широко дискутируется феномен замедленного взросления в современном обществе, а также проблемы инфантильности и ювенильности [Лишаев, 2016]. Не исключаем, что ответы взрослых, не имеющих детей, в опре-

Нет детей

Материальныйдостаток (0,23)

Поддержка (0,18)

Помощь (0,15)

Радость (0,11)

Совпадающие ассоциации / вес Ответственность (0,63) Любовь (0,6) Счастье (0,45) Забота (0,35) Внимание (0,31) Воспитание (0,23)

Есть дети

Переживания (0,2) Понимание (0,18) Тревога (0,15) Долг (0,15) Уважение (0,15)

Рис. Результаты метода свободного ассоциативного эксперимента в группах взрослых, имеющих и не имеющих детей. Диаграмма Л. Эйлера

Fig. Results of the method of free associative experiment in groups of adults having and not having children. L. Euler’s diagram деленной степени обусловлены этими тенденциями, поскольку рождение ребенка означает новую жизнь для его родителей, символизирует завершение молодости и обретение зрелости. По мнению Лишаева, этот традиционный критерий зрелости не утрачивает своего значения и в современном мире.

Совсем иное содержание представления о родительстве у тех, кто уже имеет детей: родители отмечают эмоции не только положительного характера (переживания, тревога), необходимость понимания ребенка, ситуаций взаимодействия с ним, взаимного уважения, появляется и категория долга, отражающая обязательства, обязанность, общественно обусловленные и внутренне осознанные родителем. Мы еще раз можем отметить признаки наступления зрелости у родителей: готовность принять заботу о другом, ответственность, чувство долга.

Различия в содержании представлений о родительстве у людей, имеющих и не имеющих детей, наглядно описывают кризис, переживаемый родителями в связи с несовпадением ожиданий от родительства и реальности, в которой происходит выполнение родительской роли, необходимостью взросления. Кроме того, представления людей, не имеющих детей, говорят о том, что только материальных мер стимулирования рождения детей явно недостаточно, поскольку репродуктивное поведение обуслов- ливается в том числе ценностями и установками социальных групп, к которым принадлежат современники. В этой связи важны программы психологической подготовки к родительству, а также психолого-педагогическое сопровождение молодых родителей в процессе становления их родительской компетентности.

С помощью метода незаконченных предложений было получено 3096 элементарных обоснований – законченных суждений о различных аспектах родительства. В процессе обработки информации мы выделяли повторения в употреблении элементарных обоснований с учетом синонимичных ответов и группировали их в элементы, при дальнейшем анализе элементы сравнивались между собой, что позволило провести их смысловую классификацию и сконструировать компоненты. Для удобства интерпретации стимульные фразы объединены в несколько смысловых групп, отражающих представления о различных аспектах родительства. Заметим, что мы допускаем определенную погрешность в предлагаемом описании социальных представлений о родительстве, поскольку в процессе анализа феномена, существующего в объективной реальности, происходит его неизбежное упрощение, схематизация, а полученные описания того, что происходит в опыте респондентов, не могут быть полностью тождественны нашей интерпретации этих описаний.

Таблица 1

Семантическая универсалия к стимулу «Быть родителем…»

Table 1

Semantic universal to the stimulus “To be a parent…”

|

Быть родителем … |

|

|

Люди, у которых нет детей |

Люди, у которых есть дети |

|

ответственно (0,47) сложно (0,30) |

ответственно (0,5) счастье (0,35) сложно (0,19) |

Представления потенциальных родителей и людей, уже имеющих детей, схожи в том, что родительство – это в первую очередь ответственность. Потенциальные родители считают, что родителем быть сложно, и удельный вес этой ассоциации выше, чем в группе родителей, имеющих детей. В то время как уже состоявшиеся родители в связи с полученным опытом считают родительство счастьем, а уже потом отмечают его сложность, которую оценивают ниже, чем потенциальные родители. Таким образом, в представлении взрослых россиян, не имеющих детей, родительство представляется ответственным и очень сложным феноменом, что может приводить к откладыванию рождения ребенка.

Semantic universals to the stimuli reflecting ideas about parental roles

Таблица 2

Семантические универсалии к стимулам, отражающим представления о родительских ролях

Table 2

|

Группы |

Главная задача родителей… |

Родителям важно… |

Родители должны… |

Родители не должны… |

Мать должна… |

Отец должен… |

|

Люди, у которых нет детей |

воспитать достойного человека (0,74) |

понимать ребенка (0,30) |

заботиться (0,58) |

бить детей (0,26) оказывать психологическое насилие (кричать, оскорблять, унижать) (0,26) |

заботиться (0,26) любить (0,23) обладать особыми качествами (нежной, ласковой мудрой, чуткой, доброй) (0,16) |

воспитывать (0,16) |

|

Люди, у которых есть дети |

воспитать достойного человека (0,61) учить (0,19) |

счастье детей (0,30) |

учить детей (0,35) любить (0,27) |

оказывать психологическое насилие (0,31) бить детей (0,19) |

любить (0,38) |

учить (0,27) любить (0,23) обеспечивать (0,19) |

У потенциальных родителей представление о задачах и обязанностях родителей достаточно обобщенное и стереотипизированное. Основную задачу родителей они видят в том, чтобы воспитать достойного человека. Ключевой обязанностью родителей они видят заботу о детях, в своих воспитательных воздействиях родители не могут проявлять физическое и психологическое насилие. Образ матери несколько идеализирован – она должна заботиться о ребенке, любить его и обладать особыми личностными качествами, тог- да как обязанностью отца является воспитание. При этом родителям важно понимать своего ребенка. В сознании потенциальных родителей существует достаточно идеализированный образ родителя, который обладает замечательными личностными качествами, является понимающим, заботливым, умеет воспитать «образцового» ребенка. Это во многом объясняет ссылки на «неготовность» быть родителем, а также последующую неудовлетворенность опытом родительства, когда идеальный образ не соответствует действительности. Это делает актуальной задачу формирования психологической готовности к родительству на этапах юношества и молодости.

Родители, имеющие детей, также видят свою главную задачу в воспитании достойного человека, но при этом они считают важным счастье ребенка, что дает надежду на постепенное формирование осознанного родительства, опирающегося не на стандарты, а на индивидуальные особенности ребенка, родителя, их взаимоотношений.

Для родителей, имеющих детей, обобщенное понятие заботы конкретизируется в двух проявлениях: учить ребенка и любить его. Интересно, что удельный вес ассоциации «учить» выше, чем ассоциации «любить». Такая значимость обучения ребенка может быть связана с традиционным представлением об образовании как залоге успеха, а может проявиться на фоне пандемии, когда на родителей легла задача организации обучения ребенка. Родители, имеющие детей, солидарны с потенциальными родителями относительно недопустимости психологического и физического насилия по отношению к ребенку. Но интересно, что для потенциальных родителей значимость физического и психологического насилия равна (ассоциации имеют равный удельный вес), тогда как родители, имеющие детей, считают психологическое насилие более тяжелым и поэтому его «недопустимость» выше, чем у наказания физического. Выводы, сделанные родителями на основании опыта, в целом соответствуют данным психологов о том, что психологическое насилие может иметь более неблагоприятные последствия для развития ребенка.

Если у потенциальных родителей образ матери более конкретизирован и идеализирован, содержит качества, которыми должна обладать «настоящая» мать, то в представлении родителей, имеющих детей, главное для матери – любить своего ребенка. Какой она при этом будет, как будет проявлять свою любовь – уже не так важно. А вот образ отца, напротив, более детализирован: родители на основе полученного опыта видят отца как человека, который любит и учит ребенка, а также обеспечивает его и свою семью.

Таким образом, мы видим, что представления о роли родителей, матери и отца у людей, не имеющих детей, обобщенные и стереотипи-зированные, преимущественно отражают образы, транслируемые в СМИ. Несовпадение идеализированного образа с реальным содержанием роли родителя может быть одной из причин психологического неблагополучия родителей.

Таблица 3

Семантические универсалии к стимулам, отражающим представление о ребенке

Semantic universals to the stimuli reflecting an idea about a child

Table 3

|

Группы |

В детях нужно воспитывать… |

Я хочу, чтобы мой сын (моя дочь)… |

Мне бы хотелось, чтобы мой сын (дочь) стал (а)… |

Счастливым можно назвать того ребенка, который… |

Я могу назвать своего ребенка успешным в случае, если… |

Для того чтобы стать успешным, моему ребенку будет необходимо… |

|

Люди, у которых нет детей |

доброту (0,27) |

были счастливы (0,13) стали хорошими людьми (0,13) |

тем, кем он(а) сам(а) хочет (0,41) |

имеет теплые отношения с родителями – 8 (0,18) любим родителями – 7 (0,16) |

он достиг своей цели (стал успешным) (0,30) |

учиться (получить образование) (0,16) |

|

Люди, у которых есть дети |

ответствен-ность 9 (0,35) |

были счастливы (0,38) были успешны и добились своих целей (0,19) |

счастливыми (0,27) тем, кем сам(а) хочет (0,23) |

любим родителями – 4 (0,15) |

будет доволен собой (0,19) |

учиться / образование (0,19) |

Поскольку ключевой задачей родителей и потенциальные, и имеющие детей родители назвали воспитание, нам было интересно, что они считают важным в ребенке воспитать. Потенциальные родители отмечают важность доброты, родители, имеющие детей, указывают на ответственность. Учитывая, что респонденты находятся в одних возрастных группах, можем предположить, что различия в представлениях объясняются опытом родительства, осознанием того, насколько для родителей важно, чтобы ребенок был ответственным. В определенной степени изменению представлений может способствовать и опыт обретения собственной ответственности. В любом случае обучение полезным воспитательным навыкам и приемам, позволяющим воспитывать ответственность, может стать одной из задач работы с родителями.

Обе группы респондентов хотят, чтобы их дети были счастливы и ставят это на первое место. При этом потенциальные родители хотят, чтобы их дети стали хорошими людьми, стали тем, кем они сами захотят. Такие представления могут отражать как опыт собственного пребывания ребенком, так и идеализированную готовность предоставить ему достаточно свободы. Родители, имеющие детей, хотят, чтобы ребенок был счастливым, стал тем, кем сам захочет, но был успешным и добился своих целей. В какой-то мере это может быть связано со стереотипом, что ребенок обязательно должен достичь большего, чем сами родители, также успешный ребенок может являться доказательством собственной успешности как родителя. Наличие в представлениях родителей возможности ребенка быть счастливым и успешным, выбрав собственный путь, является необходимым для формирования позиции безусловного принятия личности ребенка и его развития с опорой на сохранение и укрепление психологического здоровья. Это может быть важным направлением работы с родителями для воспитателей, учителей, психологов.

Счастливым обе группы респондентов считают того ребенка, который любим родителями, потенциальные родители добавляют, что для счастья необходимы теплые отношения с родителями, что свидетельствует о понимании важности семейного психологического климата для ребенка.

Потенциальные родители могут назвать своего ребенка успешным в том случае, если он добьется своей цели. Родители, имеющие детей, считают критерием успешности ребенка его удовлетворенность самим собой. Обе группы респондентов считают основным способом достижения успеха получение образования, что отражает существующее представление об образовании как общественном благе.

Таким образом, и потенциальные родители, и родители, имеющие детей, с одной стороны, не ставят перед собой задачи определить конкретный жизненный путь своего ребенка – хотят, чтобы он стал тем, кем хочет. С другой стороны, хотят, чтобы он стал успешным и для этого прилежно получал образование, выбор которого часто осуществляют сами. Эти внутренние противоречия часто приводит к детско-родительским конфликтам. Следовательно, актуальна задача формирования осознанного родительства в рамках сопровождения родителей в системе образования.

Важными компонентами семейного воспитания являются требования, запреты, наказания и поощрения.

Обе группы респондентов выделяют для себя в качестве самого важного требования к ребенку его ответственность, что во многом обусловлено представлениями о значимых качествах личности.

В дополнение к ответственности родители, имеющие детей, требуют от детей уважения, возможно, в связи с полученным опытом взаимодействия с ребенком. Желание большего уважения со стороны детей может быть связано с взрослением детей, кризисным возрастом ребенка и расширением его личных границ, которые он начинает отстаивать, в связи с чем возникает напряжение во взаимоотношениях. Обучение родителей эффективным способам общения и воспитательным воздействиям на ребенка, в том числе для воспитания уважительного и ответственного отношения к людям, действиям и т.п., может стать одной из задач деятельности классных руководителей и педагогов-психологов.

Таблица 4

Семантические универсалии к стимулам, отражающим воспитательные воздействия родителей

Table 4

Semantic universals to the stimuli reflecting educational influences of parents

|

Группы |

Считаю, что родители должны требовать от детей… |

Самое важное требование к ребенку... |

Считаю, что ребенка стоит наказывать, если… |

На мой взгляд, необходимо запрещать ребенку… |

Нужно хвалить ребенка, когда… |

Считаю, что похвала не должна быть… |

|

Люди, у которых нет детей |

ответственности (0,16) |

ответственность (0,13) |

совершил противоправный / плохой поступок (0,19) |

увлекаться гаджетами / долго сидеть в Интернете (0,16) |

всегда (0,20) он достигает своих целей (0,20) у него что-то начинает получаться (0,16) |

чрезмерной (0,25) |

|

Люди, у которых есть дети |

уважения (0,23) |

ответственность (0,19) |

нельзя наказывать, нужно поговорить (0,19) |

то, что вредит ему (0,19) |

всегда (0,26) достигает успехов (0,19) |

незаслуженной (0,23) чрезмерной (0,23) неискрен ней (0,23) |

Потенциальные родители считают, что стоит наказывать ребенка, когда он совершает противоправный или плохой поступок, который наносит вред другим людям или несет за собой административное или уголовное наказание.

Родители, имеющие детей, отмечают, что лучше поговорить с ребенком, выяснить причину, по которой он поступил данным образом, и лишь потом принимать решение о наказании или прощении ребенка. В связи с родительским опытом, они уже имеют представление о том, что ребенок в большинстве случаев своими действиями не преследовал цели преднамеренно совершить плохой или противоправный поступок, а следовательно, наказание не принесет положительного результата. За его действиями может стоять иная причина – неудовлетворенность потребностей, желание привлечь внимание взрослых и т.д.

Потенциальные родители считают необходимым запрещать длительное пользование гаджетами и Интернетом. Это может быть связано с личным опытом будущих родителей, так как в силу своего возраста они сами столкнулись с последствиями долгого пребывания в сети, а может служить отражением дискуссий в обществе о вреде гаджетов для растущего ребенка. Родители, имеющие детей, видят назначение запрета более обобщенно – запрещать нужно то, что приносит вред. Они не выделяют конкретные действия, которые нужно запрещать ребенку, поскольку опыт родительства дает понять, что вред могут приносить самые разные действия и поведение. Таким образом, можно сделать вывод о стереотипизированных и основанных на личном опыте представлениях о наказаниях и запретах у потенциальных родителей.

Потенциальные родители, как и родители, уже имеющие детей, считают, что хвалить ребенка нужно всегда за его любые положительные действия. Обе группы выделяют похвалу в качестве поощрения в достижении ребенком успеха, а также его цели. Но будущие родители выделяют еще один критерий – похвала начинаний ребенка. Будущие родители осознают важность похвалы для ребенка в начале его действий, в то время как сами родители оценят старания ребенка лишь на конечном этапе его деятельности, что может привести к потере у ребенка стимула к выполнению определенных действий. Можно наблюдать положительную тенденцию в представлениях современных родите-

лей о важности похвалы для ребенка как стимула для его продуктивной деятельности, а также гармоничного развития.

Потенциальные родители в силу отсутствия опыта выделяют лишь один стереотипизирован-ный критерий похвалы – она не должна быть чрезмерной. Родители, у которых есть дети, помимо этого, отмечают важность того, чтобы похвала была заслуженной и искренней. Это важ- ный аспект, как так необъективная похвала может демотивировать ребенка, негативно повлиять на его самооценку. Мы можем наблюдать наличие у родителей определенного диссонанса: похвала должна быть всегда, но при этом заслуженная и искренняя, что требует широкого диапазона способов выражения одобрения в адрес ребенка и может составлять одну из задач психологического просвещения родителей.

Таблица 5

Семантические универсалии к стимулам, отражающим представление о себе как о родителе

Table 5

Semantic universals to the stimuli reflecting an idea about oneself as a parent

|

Хороший родитель ... |

Как родитель я ... |

Как родителю мне было бы полезно … |

Как родитель я хочу … |

|

|

Люди, у которых нет детей |

слышит ребенка (0,23) обладает определенными положительными качествами (мудрый, добрый, хороший, душевный, внимательный, ответственный) (0,16) |

пока никакой (0,34) обладаю хорошими качествами (добрый, ответственный, хороший, мудрый, отзывчивый, справедливый, заботливый, понимающий, любящий) (0,32) |

научиться определенным навыкам для родителя (0,39) работать над собой (именно в психологическом плане) (0,23) |

воспитать хорошего человека (0,20) |

|

Люди, у которых есть дети |

обладает определенными положительными качествами (понимающий, добрый, спокойный, мудрый, любящий) (0,26) друг ребенку (0,19) |

обладаю хорошими качествами (любящий, хороший, заботливый, понимающий, добрый, лучший, отзывчивый, строгий) (0,42) |

поработать над собой (обучиться психологии, читать книги по воспитанию) (0,15) больше времени проводить с детьми (0,15) отдохнуть (0,15) |

счастья детям (чтобы у них все было хорошо) (0,42) здоровья детям (0,19) |

И потенциальные родители, и родители, имеющие детей, считают, что хороший родитель обладает рядом важных личностных качеств. Для потенциальных родителей – это мудрость, доброта, душевность, внимательность, ответственность, для родителей, имеющих детей, – понимание, доброта, спокойствие, мудрость, любовь. Перечень личностных качеств обеспечивает родителю возможность слышать ребенка (для потенциальных родителей) и быть ему другом (для родителей, имеющих детей). Таким образом, мудрый и добрый родитель, способный слышать и понимать ребенка, – вот идеальный родитель в представлении современных россиян.

Потенциальные родители не видят себя на данном этапе своей жизни хорошими родителями, но обобщают свои хорошие имеющиеся качества для того, чтобы в будущем ими стать. Родители, имеющие ребенка, отмечают наличие у себя определенных качеств личности, совпадающих с их представлением о хорошем родителе, что может отражать действие механизмов психологической защиты, несмотря на то, что использовался проективный метод.

Обе группы респондентов считают важным поработать над собой как родителем. Для потенциальных родителей это более значимая позиция, при этом они считают важным как научиться полезным родительским навыкам, так и поработать над своей личностью. У будущих родителей отмечается положительная тенденция осознания важности собственного психологического здоровья и благополучия для воспитания ребенка. Родители, имеющие детей, понимают под работой над собой просвещение в области психологии и педагогики. Также они выделяют два противоположных друг другу критерия – больше проводить времени с детьми и отдохнуть самому, это свидетельствует о несоответствии их желаний реальной действительности и приводит к психологическому неблагополучию и неудовлетворенности. Что, в свою очередь, может сказываться на психологическом состоянии ребенка. Таким образом, выделяется несколько мишеней для работы психологов и педагогов с родителями: формирование адекватного представления о родительстве, выработка индивидуального стиля родительства, психологическое просвещение, формирование навыков психогигиены, сохранения психологического здоровья.

Выводы

-

1. В представлении взрослых россиян, не имеющих детей, родительство является ответственным и очень сложным феноменом, что может приводить к откладыванию рождения ребенка. На формирование такого представления могут влиять инфантильность и ювенильность, поскольку рождение ребенка символизирует завершение молодости и обретение зрелости.

-

2. Представления о роли родителей, ролях матери и отца у взрослых, не имеющих детей, обобщенные и стереотипизированные, преимущественно отражают образы, транслируемые в СМИ. Несовпадение идеализированного образа с реальным содержанием роли родителя может быть одной из причин психологического неблагополучия родителей.

-

3. Потенциальные родители и родители, имеющие детей, с одной стороны, не ставят перед собой задачи определить конкретный жизненный путь своего ребенка – хотят, чтобы он стал тем, кем хочет. С другой стороны, хотят, чтобы он стал успешным и для этого прилежно получал образование, выбор которого часто осуществляют сами. Эти внутренние противоречия часто приводит к

-

4. Потенциальные родители, в силу отсутствия опыта, выделяют лишь один стереотипи-зированный критерий похвалы – она не должна быть чрезмерной. У родителей мы можем наблюдать наличие определенного диссонанса: похвала должна быть всегда, но при этом заслуженная и искренняя, что требует широкого диапазона способов выражения одобрения в адрес ребенка и может составлять одну из задач психологического просвещения родителей.

-

5. Обе группы респондентов считают важным работать над собой как родителем. Для потенциальных родителей это более значимая позиция, при этом они считают важным как научиться полезным родительским навыкам, так и поработать над своей личностью. У будущих родителей отмечается положительная тенденция осознания важности собственного психологического здоровья и благополучия для воспитания ребенка. Родители, имеющие детей, понимают под работой над собой просвещение в области психологии и педагогики. Также они выделяют два противоположных друг другу критерия – больше проводить времени с детьми и отдохнуть самому, это свидетельствует о несоответствии желаний и реальной действительности и приводит к психологическому неблагополучию и неудовлетворенности. Что, в свою очередь, может сказываться на психологическом состоянии ребенка.

детско-родительским конфликтам. Таким образом, актуальна задача формирования осознанного родительства в рамках сопровождения родителей в системе образования.

Заключение. Сравнительный анализ представлений взрослых, имеющих и не имеющих детей, показывает стереотипизированное представление о родительстве у обеих групп, которое у родителей трансформируется в результате опыта реального взаимодействия с детьми. Выделяется несколько мишеней для работы психологов и педагогов с родителями: формирование адекватного представления о родительстве, выработка индивидуального стиля родительства, психологическое просвещение, формирование навыков психогигиены, сохранения психологического здоровья.

Список литературы Анализ социальных представлений о родительстве у взрослых, имеющих и не имеющих детей

- Абрамова А.А. Культура родительства современности: основные противоречия и инновационные тенденции // Культура на рубеже эпох. Редакционно-издательский комплекс МГГУ им. М. Шолохова. М., 2011. Вып. 7. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/ suschnost-fenomena-kultura-roditelstva-i-problemy-ego-analiza

- Абрамова А.А. Сущность феномена «культура родительства» и проблемы его анализа» // Социально-гуманитарные знания. 2010. № 5. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/ suschnost-fenomena-kultura-roditelstva-i-problemy-ego-analiza

- Алклычева У.А. Структура качества населения // Вопросы структуризации экономики. 2013. № 4. С. 366-369. URL: https://cy-berleninka.ru/article/n/suschnost-i-struktura-kachestva-naseleniya

- Андреева Г.М. Психология социального познания. М.: Аспект Пресс, 2009. С. 303. URL: https://www.isras.ru/publ.html?id=6131

- Артемьева Е.Ю. Основы психологии субъективной семантики. М.: Наука, Смысл. 1999. 350 с. URL: https://bookap.info/book/arte-meva_osnovy_psihologii_subektivnoy_seman-tiki_1999/load/pdf.shtm

- Асриева С.В. Феномен «Сознательное ро-дительство»: взгляды детей и родителей // Историческая и социально-образовательная мысль. 2016. № 8 (4/2). С. 101-105. DOI: org/10.17748/2075-9908-2016-8-4/2-101-105

- Баскаева О.В. Представления родителей как фактор семейной среды // Психологические исследования: электронный научный журнал. 2012. Т. 5, № 24. 9 с. URL: http:// psystudy.ru/index.php/num/2012v5n24/703-baskaeva24.html

- Басканский О.Е. Современные когнитивные репрезентации о мире // Философия науки. М.: ИФ РАН, 2002. Вып. 8: Синергетика чело-векомерной реальности. С. 279-301. URL: https://pst.iph.ras.ru/article/view/1883

- Бекоева М.И., Хуриева М.Ю. Институт родительства как психолого-педагогический феномен: материнское и отцовское воспитание // Вестник Северо-Осетинского государственного университета. 2014. № 3. С. 127-132. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=23101169

- Белоусова Н.С. Психолого-педагогические технологии коррекции детско-родительских отношений // Педагогическое образование в России. 2013. № 5. С. 103-107. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/psihologo-pedagogicheskie-tehnologii-korrektsii-detsko-roditelskih-otnosheniy

- Бовина И.Б. Теория социальных представлений: история и современное развитие // Социологический журнал. 2010. № 3. С. 5-20. URL: https://www.jour.fnisc.ru/index.php/soc-jour/article/view/1155/1113

- Васягина Н.Н. Специфика и условия эффективности воспитательной деятельности родителей // Педагогическое образование в России. 2013. № 1. С. 63-69. URL: https://cy-berleninka.ru/article/n/spetsifika-i-usloviya-ef-fektivnosti-vospitatelnoy-deyatelnosti-roditeley

- Горлова Е.Л. Родительская компетентность: подходы к изучению и развитию // Вестник РГГУ. 2010. № 17 (60). С. 214-224. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=15615687

- Грицай Л.А. Авторитетное родительство как социальное явление и педагогическая категория // Вестник Удмуртского университета. Сер.: Философия. Психология. Педагогика. 2010. № 2. С. 97-104. URL: https://cyberlenin-ka.ru/article/n/avtoritetnoe-roditelstvo-kak-sot-sialnoe-yavlenie-i-pedagogicheskaya-kategoriya

- Десятилетие детства. Совершенствование государственной политики в сфере защиты детства: матер. парламентских слушаний. М.: Издание Государственной Думы, 2018. 240 с. URL: http://duma.gov.ru/media/files/ HlAUPSONhp3cBVo1njMHKdAUikCuVUi6.pdf

- Евдокимова Е.В. Исследование родитель-ства в проблемном поле психологической науки // Семья и личность: проблемы взаимодействия. 2014. № 1. С. 54-60. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=22598710

- Жодле Д. Социальное представление: феномены, концепт и теория // Социальная психология / под ред. С. Московичи. М.; СПб.: Питер, 2007. С. 372-394.

- Карабанова О.А. Позитивное родительство -путь к сотрудничеству и развитию // Педагогическое образование в России. 2015. 26. № 11. С. 158-162. URL: http://journals.uspu. ru/attachments/article/1086/27.pdf

- Карельская Л.П. Формирование у студентов компетенции «ответственное родительство» // Крымский научный вестник. 2015. № 4. С. 226-234. URL: https://cyberleninka. ru/article/n/formirovanie-u-studentov-kompe-tentsiy-otvetstvennoe-roditelstvo

- Котова Е.В., Рябинин С.П. Здоровье современного ребенка // Психическое здоровье детей и подростков: факторы обеспечения, сохранения и укрепления: сб. науч. ст. / Краснояр. гос. пед. ун-т им. В.П. Астафьева. Красноярск, 2017. С. 81-88. URL: https:// www.elibrary.ru/item.asp?id=29347559

- Ланцбург М.Е. Родительство в современном мире - новые тренды // Современная зарубежная психология. 2016. Т. 5, № 2. С. 62-66. DOI: 10.17759/jmfp.2016050208

- Ланцбург М.Е. Роль психологической подготовки и поддержки в реализации родительских функций // Психологическая наука и образование. 2011. № 1. С. 15-26. URL: https:// psyjournals.ru/files/39818/psyedu_2011_n1_ Lancburg.pdf

- Лишаев С.А. От детства к зрелости (феномен пролонгации молодости и современность) // Вестник Самарской гуманитарной академии. Сер.: Философия. Филология. 2016. № 2 (20). С. 110-132. URL: https://cyberlenin-ka.ru/article/n/ot-detstva-k-zrelosti-fenomen-prolongatsii-molodosti-i-sovremennost 32.

- Лотова И.П. Развитие института родительства в России: социологический анализ // Евразийский Союз Ученых. 2016. № 1-5 (22). С. 185-187. URL: https://cyberleninka.ru/ article/n/razvitie-instituta-roditelstva-v-rossii-sotsiologicheskiy-analiz

- Лущенко Э.М. Проблемы и противоречия института родительства в российском обществе // Научные ведомости БелГУ. Сер.: Философия. Социология. Право. 2016. № 3 (224). URL: https://cyberleninka.ru/ article/n/problemy-i-protivorechiya-instituta-roditelstva-v-rossiyskom-obschestve

- Майофис М., Кукулин И. Новое родительство и его политические аспекты // ProetContra. 2010. № 1-2. C. 6-19. URL: https://publica-tions.hse.ru/articles/74595302

- Мамычева Д.И. От детоцентризма к «Потреблению» детства // Философия права. 2011. № 4 (47). С. 79-82. URL: https://cyberleninka. ru/article/n/ot-detotsentrizma-k-potrebleni-yu-detstva

- Михеева А.Р. Брак, семья, родительство: социологические и демографические аспекты. Новосибирск, 2001. С. 25-30. URL: http:// disus.ru/knigi/408276-1-a-r-miheeva-brak-semya-roditelstvo-sociologicheskie-demogra-ficheskie-aspekti-uchebnoe-posobie-minister-stvo-obra.php

- Овчарова Р.В. Родительство как психологический феномен. М.: Моск. психолого-социальный ин-т, 2006. С. 496. URL: https:// knigogid.ru/books/133384-roditelstvo-kak-psi-hologicheskiy-fenomen/toread

- Поливанова К.Н. и др. Самоэффективность как содержательная основа образовательных программ для родителей / К.Н. Поливанова, И.Е. Вопилова, Я.Я. Козьмина, А.К. Нисская, Е.В. Сивак // Вопросы образования. 2015. С. 184-200. URL: https://vo.hse.ru/ data/2015/12/23/1132608147/Polivanova.pdf

- Поливанова К.Н. Современное родитель-ство как предмет исследования // Психологическая наука и образование. 2015. Т. 7, № 3. C. 1-11. DOI: 10.17759/psyedu.2015070301

- Почебут Л.Г., Газогареева Е.Н. Социальные представления о неформальном лидерстве в организации // Организационная психология. 2015. Т. 5, № 2. С. 46-61. URL: http:// orgpsyjournal.hse.ru

- Радостева А.Г. Родительство как психологическое явление. Факторы, влияющие на его формирование // Вестник ПГГПУ. Сер. 1: Психологические и педагогические науки. 2013. № 1. С. 100-108. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/roditelstvo-kak-psiho-logicheskoe-yavlenie-faktory-vliyayuschie-na-ego-formirovanie

- Рудзинская Т.Ф. Социально-психологические аспекты феномена родительства // Известия Саратовского университета. Нов. сер. Сер.: Акмеология образования. Психология развития. 2012. № 4. С. 62-65. URL: https:// cyberleninka.ru/artide/n/sotsialno-psiho-logicheskie-aspekty-fenomena-roditelstva-1

- Сафонова М.В., Ковалевский В.А., Бочарова Ю.Ю., Новопашина Л.А. Современное родительство: психосемантический анализ // Вестник КГПУ им. В.П. Астафьева. 2019. № 3 (49). С. 129-140. DOI: https://doi. org/10.25146/1995-0861-2019-49-3-149

- Свешникова О.С. Представление родителей о символическом будущем детей. Мониторинг общественного мнения. 2010. № 3 (97). С. 116-178. URL: http://ecsocman.hse.ru/dat a/2013/07/23/1251240745/2010_3(97)_10_ Sveshnikov.pdf

- Шапошникова Т.Е. Родительство как педагогический феномен // Вестник Новосибирского государственного университета. Сер.: Педагогика. 2010. Т. 11, № 2. С. 86-91. URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=15177932

- Abric J.-C. L'analysestructurale des représen-tationssociales. In: Les méthodes des sciences humaines / Sous la dir. S. Moscovici, F. Buschini. Paris: Presses Universitaires de France. 2003. P. 375-392.

- Delvecchio E., Di Riso D., Salcuni S. Self-perception of parental role, family functioning, and fa-milistic beliefs in Italian parents: Early evidence // Frontiers in Psychology. January, 2016. Vol. 6. Article 1983. doi.org/10.3389

- Dyches T.T. et al. Positive parenting of children with developmental disabilities: A meta-anal-ysis // Research in Developmental Disabilities. 2012. Vol. 33, is. 6. P. 2213-2220. URL: https:// doi.org/10.1016/j.ridd.2012.06.015

- Lee E., Bristow J., Faircloth C., Macvarish J. Parenting culture studies. Basingstoke; New York: Palgrave Macmillan. 2014. 248 p.

- Mayuri K., Divya V., Kiran K. Parenting styles as perceived by parents and children // International Journal of Science and Research (IJSR). August 2017. Vol. 6., is. 8. P. 978-982.

- Moscovici S. Why a theory of social representations? In: K. Deaux, G. Philogene (Ed.) Representations of the social: bridging theoretical traditions Oxford: Blackwell Publishers, 2001. P. 1861.