Анализ состояния и охраны окружающей среды в сельском поселении

Автор: Медовикова Е.А.

Журнал: Экономика и социум @ekonomika-socium

Статья в выпуске: 4-2 (9), 2013 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/140106085

IDR: 140106085

Текст статьи Анализ состояния и охраны окружающей среды в сельском поселении

Согласно Федеральному закону от 10.01.2002 № 7-ФЗ (ред. от 25.06.2012) «Об охране окружающей среды» от 10 января 2002 года под окружающей средой понимается совокупность компонентов природной среды, природных и природно-антропогенных объектов, а также антропогенных объектов.

Компонентами природной среды являются земля, недра, почвы, поверхностные и подземные воды, атмосферный воздух, растительный, животный мир и иные организмы, а также озоновый слой атмосферы и околоземное космическое пространство, обеспечивающие в совокупности благоприятные условия для существования жизни на Земле. Природный объект - это естественная экологическая система, природный ландшафт и составляющие их элементы, сохранившие свои природные свойства[1].

Разнообразное вмешательство человека в естественные процессы в биосфере можно сгруппировать по следующим видам загрязнений, понимая под ними любые нежелательные для экосистем антропогенные изменения:

-

• ингредиентное (ингредиент - составная часть сложного соединения или смеси) загрязнение как совокупность веществ, количественно или качественно чуждых естественным биогеоценозам;

-

• параметрическое загрязнение (параметр окружающей среды - одно из ее свойств, например уровень шума, освещенности, радиации и т. д.), связанное с изменением качественных параметров окружающей среды;

-

• биоценотическое загрязнение, заключающееся в воздействии на состав и структуру популяции живых организмов;

-

• загрязнение (стация - место обитания популяции, деструкция -разрушение), представляющее собой изменение ландшафтов и экологических систем в процессе природопользования.

Охрана окружающей среды концентрирует свое внимание, прежде всего на потребностях самого человека. Это комплекс самых различных мероприятий (административно-хозяйственных, технологических, юридических, общественных и пр.), направленных на обеспечение функционирования природных систем, необходимых для сохранения здоровья и благосостояния человека.

Охрана окружающей природной среды складывается из:

-

• правовой охраны, формулирующей научные экологические принципы в виде юридических законов, обязательных для исполнения;

-

• материального стимулирования природоохранной деятельности,

стремящегося сделать ее экономически выгодной для предприятий;

-

• инженерной охраны, разрабатывающей природоохранную и

- ресурсосберегающую технологию и технику.

Экологическая политика является одним из важнейших факторов управления социально-экологической ситуацией.

В толковом словаре по охране природы приводится такое определение: «Политика экологическая - это совокупность способов достижения поставленных экологической стратегией целей и задач». При этом экологическая стратегия определена как совокупность конкретных целей и задач, рассчитанных на реальные возможности и термины их достижения, в сфере охраны окружающей природной среды и использование природных ресурсов [4, с. 112].

Виды экологической политики:

-

• Глобальная - проведение международных, политических и внешнеэкономических акций с расчетом экологических ограничений в социально-экономическом развитии, запасов имеющихся в мире природных ресурсов и их распределение между странами.

-

• Государственная - социально-экономическая политика, в том числе международная, построенная на понимании эффектов и недостатков, связанных с экологическим состоянием территорий и акваторий.

-

• Региональная экополитика - политика государства, относительно регионов, а также экополитика, осуществляемая самими регионами.

К местной экополитике относят проведение локального и объективного мониторинга; осуществление государственного контроля соблюдения природоохранных законодательств; организация разработки местных экологических программ и проектов.

Основную роль в обеспечении экополитики осуществляет государство, однако в современном обществе государство не является единственным субъектом экополитики, а лишь одним из них наряду с политическими партиями, научными и профессиональными организациями, хозяйственными субъектами, общественными движениями и т.д.

Государственная политика в области экологического развития Российской Федерации на период до 2030 года основывается на Конституции Российской Федерации, принципах и нормах международного права, международных договорах Российской Федерации, а также на федеральных конституционных законах, федеральных законах, законах субъектов Российской Федерации, документах долгосрочного стратегического планирования, включая Концепцию долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденную распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р.

Финансирование реализации государственной политики в области экологического развития будет осуществляться за счёт средств федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов, а также за счёт средств внебюджетных источников, в том числе в рамках государственночастного партнёрства.

Проблемы состояния и охраны окружающей среды более подробно рассмотрим на примере Сафоновского сельского поселения.

Одной из главных проблем состояния окружающей природной среды в Сафоновском сельском поселении является отсутствие комплексных конструкторских и технологических разработок по утилизации отходов деятельности птицефабрики.

Современный уровень развития птицеводческой отрасли в поселении и состояние ее сырьевой базы требуют принципиально нового подхода к решению проблемы использования внутренних ресурсов.

Одним из решений данной проблемы может служить применение биоэнергетических методов утилизации отходов птицефабрики.

Существует эффективная технология использования установок БиоРЕКС, позволяющая перерабатывать помет, отходы птицеферм, птицефабрик, в синтетический или генераторный газ - смесь СО и Н2 с теплотворной способностью 1200 Ккал - альтернативу углю в паровых котлах.

Применяемые технические решения позволяют создать технологическую линию с нулевым выбросом, перерабатывающую разные виды отходов - помет птичий, куриный с разной влажность, вплоть до 90%.

Модульность установки позволяет менять потребительские свойства изделия по желанию заказчика в момент её приобретения и наращивать, либо менять её возможности в процессе эксплуатации.

Основой технологической линии БиоРЕКС является реактор высокоскоростной высокотемпературной конверсии с воздушным дутьем и обращенным отбором газ.

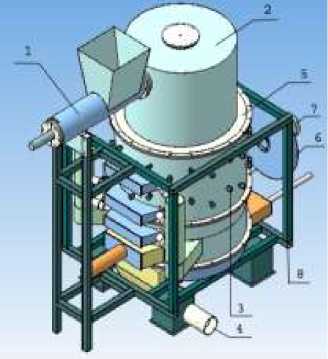

Рисунок 1 Реактор термохимической конверсии углеродсодержащего сырья

Основные конструктивные элементы реактора:

-

1. Гидравлический пресс подачи сырья;

-

2. Съемная крышка реактора;

-

3. Дутьевые фурмы;

-

4. Гидравлический пресс отбора золы;

-

5. Корпус реактора;

-

6. Проточный вентилятор;

-

7. Аэродинамический преобразователь;

-

8. Рама.

Основные преимущества реакторов БиоРЕКС:

-

1. Один реактор перерабатывает 500 кг помета в час при влажности до 65%. При снижении влажности сырья производительность реактора может достигать 750 кг сырья в час.

-

2. Модуль комплекса включает пять реакторов общей производительностью 2 570 кг сырья в час, вырабатывающий 4 112 м3 горючего газа в час с тепловым эквивалентом 6 612 КВт.

-

3. Благодаря низкой температуре отбираемого газа и обращенному процессу газификации, образование и содержание вредных веществ находится в пределах предельно допустимой концентрации ПДК.

-

4. Реактор полностью герметичен. Подача подсушенного помета происходит в верхней части через пневмо-пресс, что позволяет исключить утечку газов из рабочей зоны реактора.

Рисунок 2 Внешний вид реактора термохимической конверсии углеродсодержащего сырья

Для подвода тепла в реактор используется воздушное дутьё. На поддержание реакции расходуется не более 10% сырья.

Перед поступлением в реактор воздух проходит теплообменник и нагревается до температуры 400оС, что увеличивает скорость реакции и уменьшает образование диоксинов.

Основная рабочая зона реактора имеет рабочую температуру 1200оС – 1400оС, что позволяет полностью выделять углерод с эффективностью до 95% и перерабатывать некоторые виды опасных отходов.

Технологией БиоРЕКС предусмотрено отведение сгоревших газов обратно в реактор, где горячие газы способствуют поддержанию рабочей температуры в зоне газификации и экономии сырья на собственное обеспечение.

Все основные производственные процессы автоматизированы и оснащены узлами учета и контроля входящего сырья – по весу, влажности и выходящей продукции по объему и температуре. Установка оборудуется системой GPS, четырьмя вэб-камерами и GSM-контроллером.

Технология БиоРЕКС является лидером рынка в части производства технологических линий, работающих в безотходном цикле и не наносящих вреда окружающей среде.

Конструкцией не предусмотрен сброс газов в атмосферу или в воду. Замеры атмосферных выбросов, произведенных на действующих тепловых установках, показывают отсутствие диоксидов и фуранов. Выхлопные газы дизельных агрегатов возвращаются на дожиг в реактор.

Перед подачей в дизеля, синтез-газ очищается от паромасляной смеси. Все отфильтрованные фракции поступают в реактор конверсии на дожиг.

Единственным отходом переработки является зольный остаток, представляющий собой темно-серую инертную массу, не содержащую углерода.

Преимущества оборудования для переработки и утилизации куриного, птичьего помета БиоРЕКС:

-

1. Полностью автономные модули требуют только своевременного подвоза помета, работают на собственном энергобалансе и не требуют внешних подключений;

-

2. Модульная конструкция позволяет наращивать мощность комплексов сообразно растущим потребностям и легко перевозить оборудование к новому месту производства;

-

3. Комплексы могут быть смонтированы на колесной базе 12-ти метровых прицепов и разворачиваться на месте производства в течение 6-ти часов;

-

4. Оборудование не требует фундаментов и может размещаться на площадке из бетонных плит;

-

5. Оборудование по утилизации отходов птицеферм, птицефабрик БиоРЕКС является идеальным решением для организации системы распределённого энергообеспечения животноводческих, агрокомплексов, перерабатывая помет и прочие отходы и предоставляя все необходимые энергоносители локально для нужд ферм и близлежащих потребителей;

-

6. Высокий энергетический КПД конверсии. Один килограмм сырья дает 1 кВт электрической энергии;

-

7. Отсутствие вредных выбросов в атмосферу;

-

8. Упрощенные требования к составу и подготовке сырья.

Таким образом, установка комплекса БиоРЕКС на территории ООО «Новосафоновская птицефабрика» сможет решить сразу несколько задач: сбора и переработки отходов птицефабрик с улавливанием и нейтрализацией вредоносных биогазов, а также получение дополнительной электроэнергии и тепла для предприятия.

В ходе функционирования котельных установок в Сафоновском сельском поселении образуется достаточно много вредных веществ, загрязняющих окружающую среду. Для снижения уровня выбросов загрязняющих веществ, при сжигании твёрдых топлив, возможна установка золоуловителей для улавливания летучей золы, частичек несгоревшего топлива и сажи.

Степень улавливания золы должна быть такой, чтобы обеспечить на уровне дыхания при неблагоприятных метеорологических условиях концентрацию золы не выше предельно допустимых концентраций (ПДК).

Золоуловитель представляет собой горизонтальный циклон, предназначенный для сухой инерционной очистки газов от летучей золы (более 50 мкм) с максимальной температурой 260оС. Может эксплуатироваться в помещениях и вне помещений под навесом при температуре окружающего воздуха от -60оС до +40оС.

В процессе сгорания твердого топлива образуется остаток - зола в виде мелких (порошкообразных) частиц и крупных кусков - шлака.

При сжигании твердого топлива унос золы с дымовыми газами достигает 80-90%. Вынесенные таким образом зола и несгоревшие мельчайшие частицы топлива загрязняют атмосферу, следовательно, ухудшают санитарно-гигиенические условия окружающей местности. Выбрасываемая в атмосферу летучая зола очень тонкая, она легко может проникать в глаза и легкие человека, нанося огромный вред здоровью. Поэтому дымовые газы перед выбросом их в атмосферу необходимо очищать от золы и уноса в специальных устройствах - золоуловителях.

В котельных малой и средней производительности в большинстве случаев применяется механическое золоулавливание циклонного типа.

Циклонные золоуловители выполняются в виде блоков (блоки-циклоны) или в виде батарей (батарейные циклоны) - мультициклонов.

Отдельный циклонный элемент золоуловителя работает следующим образом. Дымовые газы с повышенной скоростью (20 - 25 м/с) тангенциально подаются в циклон золоуловителя, где совершают спиральновращательное движение. В результате этого частицы золы прижимаются к внутренней поверхности корпуса циклона и, теряя скорость движения, по конической части выпадают в бункер. Очищенные газы через внутреннюю трубу циклона проходят вверх и удаляются из циклона. Чем меньше диаметр циклона, тем более полно им улавливаются твердые частицы (пыль). Поэтому золоуловители циклонного типа изготовляют не из циклонов большого диаметра, а компонуются из отдельных циклонов небольшого диаметра в блоки и батареи.

Такие золоуловители могут иметь четыре - восемь параллельно включенных циклонов диаметром 500 - 800 мм. Каждый циклон, входящий в блок, состоит из корпуса, выхлопной трубы и для возможного отключения оборудуется шибером и заглушкой. Зола собирается в общий бункер. Очищенные газы скапливаются в общем газосборнике и из него отводятся вверх или вбок.

Гидравлическое сопротивление золоуловителя составляет примерно 350 - 500 Па. Степень очистки дымовых газов золоуловителем циклонного типа составляет в среднем 70 - 80%.

Очистка дымовых газов способствует не только снижению выбросов золы в атмосферу, но и повышению надежности эксплуатации рабочих колес дымососов, особенно осевых.

Главным достоинством установки данного оборудования является его стоимость, которая не превышает 30 000 рублей.

Установка механических золоуловителей на котельных установках Сафоновского сельского поселения главным образом сократит рассеивание вредных загрязняющих веществ на территории поселения и тем самым поможет избежать жалоб и претензий со стороны населения.

На сегодняшний день в районе актуальна проблема загрязнения рек и водоемов, т.к. всем известно выражение - «вода - это жизнь». Без воды человек не может прожить более трех суток, но, даже понимая всю важность роли воды в его жизни, человек все равно продолжает жестко эксплуатировать водные объекты, безвозвратно изменяя их естественный режим сбросами и отходами.

Малые реки в силу своей природной уязвимости в первую очередь реагируют на хозяйственную деятельность человека - на вырубку лесов, распашку, осушение, орошение, они обладают более низкой способностью к самоочищению, быстрее загрязняются. В связи с этим и возникла необходимость их очищать.

Основными источниками загрязнения водоемов на территории Сафоновского сельского поселения являются предприятия муниципальной и частной форм собственности, расположенные как в самом поселении, так и на территории города Прокопьевска. Целесообразно будет разделить водоемы, наиболее подверженные загрязнению между всеми предприятиями, расположенными на территории сельского поселения. За каждым участком будет назначено ответственное лицо предприятия, которое будет осуществлять основной контроль в ходе санитарной очистки водоема.

Мероприятия по очистке водоемов разумно будет проводить не один раз в год, в ходе международного дня очистки водоемов в конце весны (подготовке водоемов для отдыха), но также и осенью, для подготовки водоемов к зиме (вырубке засохших кустарников и деревьев, которые будут затруднять таяние снега и льда весной).

Согласно ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 16.10.2012), субъектом природоохранной деятельности на территории Сафоновского сельского поселения является администрация поселения в лице председателя Совета народных депутатов Сафоновского сельского поселения - Гавриленко С.М.

Ответственные лица предприятий будут предоставлять председателю письменные и фото отчеты по проведенной работе в ходе санитарной очистки водоемов. Таким образом, администрация сельского поселения сможет осуществлять экологический мониторинг водных объектов на своей территории.

Важно помнить, что, по сути, экологические проблемы являются экономическими. Любая деятельность, связанная с природопользованием, приводит к загрязнению. В связи с этим, администрация Сафоновского сельского поселения может осуществлять экономическое регулирование природопользования с целью создания равных экономических условий как для природопользователей, использующих природные ресурсы, так и формирования экономических стимулов по соблюдению природоохранного законодательства.

Основой экономического механизма управления природно-ресурсным комплексом являются фискальные платежи (налоги, сборы) за пользование природными ресурсами и негативное воздействие на окружающую среду.

На территории Сафоновского сельского поселения администрация может установить следующие виды экологических платежей:

-

• платежи за загрязнения (эмиссии загрязняющих веществ в атмосферу и выбросы в водные бассейны), углекислого газа и других вредных веществ;

-

• платежи за размещение отходов.

Платежи за загрязнение окружающей среды представляет собой форму возмещения экономического ущерба от выбросов и сбросов загрязняющих веществ в окружающую среду.

Основной целью установления платежей за загрязнение будет являться не только стимулирование рационального природопользования, но и создание системы экологических фондов, средства которых будут использованы для улучшения экологической обстановки в Сафоновском сельском поселении.

На территории поселения возможно установить плату за выбросы в атмосферу загрязняющих веществ от стационарных источников (оксиды углерода, сернистый ангидрид, золы углей).

Нормативы платы за выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ стационарными источниками определены Постановлением Правительства РФ от 12 июня 2003 г. № 344 «О нормативах платы за выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ стационарными и передвижными источниками, сбросы загрязняющих веществ в поверхностные и подземные водные объекты, размещения отходов производства и потребления».

Таблица 1 Нормативы платы за выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ стационарными источниками, руб.

Нормативы платы за выброс 1 тонны загрязняющих

|

Наименование |

веществ |

|

|

загрязняющих веществ |

В пределах установленных В пределах установленных допустимых нормативов лимитов выбросов выбросов |

|

|

Ангидрид серный |

21 |

105 |

|

Азота оксид |

35 |

175 |

|

Углерода оксид |

0,6 |

3 |

|

Золы углей |

7 |

35 |

Плата за размещение отходов является важной составной частью платы за негативное воздействие на окружающую среду. Взимание платы за размещение отходов будет направлено на стимулирование, как уменьшения образования отходов, так и их вторичного использования (переработки).

Плата за размещение отходов установлена федеральными законами «Об охране окружающей среды» (статья 16) и «Об отходах производства и потребления» (статьи 21 и 23) и носит неналоговый характер.

Плата за загрязнение окружающей природной среды в пределах установленных лимитов определяется путем умножения соответствующих ставок платы на разницу между лимитными и предельно допустимыми выбросами, сбросами загрязняющих веществ, объемами размещения отходов, уровнями вредного воздействия и суммирования полученных произведений по видам загрязнения.

Птичий помет относится к отходам 4 класса опасности (малоопасные). Согласно Постановлению Правительства РФ от 12 июня 2003 г. № 344, норматив платы за размещение 1 тонны отходов 4 класса составит 248,4 руб.

Установление платы за хранение отходов рассматривается как регулятивный механизм, стимулирующий природоохранную деятельность администрации Сафоновского сельского поселения.

Положительной стороной назначения платы станет:

-

• стимулирование минимизации образования отходов;

-

• предотвращение образования отходов сверх установленных

нормативов и несанкционированного размещения отходов;

-

• формирование оперативных средств на решение текущих

проблем в сфере обращения с отходами.

Таким образом, ввод экологических платежей на территории

Сафоновского сельского поселения сможет решить несколько проблем:

-

• реализация природоохранных мероприятий, намеченных в

программе социально-экономического развития поселения;

-

• закупка необходимой техники для санитарной очистки водоемов;

-

• установка очистных сооружений.

Администрация Сафоновской сельской территории не в силе решить проблемы негативного воздействия на окружающую природную среду поселения главным образом ввиду нехватки денежных средств местного бюджета. Лишь применение комплекса предложенных мер сможет уменьшить масштабы опасности, сохранить природные богатства района и здоровье населения.