Анализ состояния и причин изменения лесистости в Центральном федеральном округе: сложившаяся практика и возможные решения

Автор: Ермоленко А.А.

Журнал: Лесохозяйственная информация @forestry-information

Рубрика: Охрана и защита лесов

Статья в выпуске: 4, 2018 года.

Бесплатный доступ

Проанализировано состояние лесов в Центральном федеральном округе, динамика гибели и восстановления лесных насаждений, а также фонда лесовосстановления. Приводится оценка последствий лесных пожаров на примере наиболее пострадавших в 2010 г. субъектов Центрального федерального округа. Подтверждена закономерность связи возникновения лесных пожаров с породным составом насаждений. На основе анализа нормативной базы предлагается внести поправки в Правила лесовосстановления и Правила ухода за лесами, позволяющие обеспечить повышение пожароустойчивости хвойных насаждений искусственного происхождения за счет проведения уходов и формирование смешанного насаждения ко времени отнесения лесных культур к землям, занятым лесными насаждениями.

Фонд лесовосстановления, лесные пожары, лесистость, хвойные монокультуры, пожароустойчивые насаждения, рубки ухода

Короткий адрес: https://sciup.org/143166237

IDR: 143166237 | УДК: 630.5:630.43 | DOI: 10.24419/LHI.2304-3083.2018.4.06

Текст научной статьи Анализ состояния и причин изменения лесистости в Центральном федеральном округе: сложившаяся практика и возможные решения

Ермоленко, А. А. Анализ состояния и причин изменения лесистости в Центральном федеральном округе: сложившаяся практика и возможные решения [Электронный ресурс] / А. А. Ермоленко // Лесохоз. информ. : электрон. сетевой журн. – 2018. – № 4. – С. 55–65. URL:

С реди богатств, которыми наделила Россию природа, лес является одним из наиболее значимых; и он, как никакой другой природный ресурс, способен обеспечить экономическое процветание страны и ее благосостояние. На долю России приходится почти четверть мирового лесного покрова [1]. Нет такой области в хозяйственной деятельности страны, где бы не использовались полезности, услуги и продукты леса, и нет в мире такой страны, где лес и продукты его переработки не были бы востребованы. Огромная роль, которую лес играет в обеспечении благоприятной экологической ситуации, формировании климата планеты, оценена и признана мировым сообществом. Лесной сектор, охватывающий лесовосстановление, лесоразведение, охрану и защиту лесов, а также их использование, включающее переработку древесных и недревесных ресурсов и производство социально значимых товаров, мог бы и должен стать приоритетным в национальной экономике.

Сохранение, разумное использование и воспроизводство лесов остаются главными задачами государственного управления лесами на протяжении веков. Успех этой стратегической задачи зависит от наличия грамотной государственной политики и высокого профессионализма работников лесного сектора.

Ежегодно тысячи гектаров леса гибнут в результате лесных пожаров, вспышек вредителей и болезней леса, ветровалов и т.д. При этом основная доля потерь приходится на повреждение огнем и, следовательно, наибольший ущерб лесному хозяйству, экологии и экономике страны наносят лесные (природные) пожары.

Сложившаяся ситуация обусловлена не только аномальными погодными условиями, но и формированием насаждений, не способных должным образом противостоять неблагоприятным факторам. Это, как правило, чистые насаждения (молодняки и средневозрастные), состоящие из деревьев хвойных пород, которые имеют низкую устойчивость к лесным пожарам, вредителям и болезням леса, а также иным стихийным воздействиям.

Катализатором, обнажившим основные проблемы значительной гибели лесов, в число которых входит и несовершенство лесного законодательства, можно считать 2010 г., когда в европейской части России лесные пожары уничтожили не только огромные площади лесных насаждений, но и из-за перехода огня с земель лесного фонда на земли населенных пунктов сгорели более 2 500 домов, погибли люди (58 человек).

При этом наибольшие потери пришлись на Центральный федеральный округ с густой сетью дорог и высокой рекреационной нагрузкой, на территории которого есть развитая инфраструктура лесопожарных формирований.

Цели исследования:

проанализировать динамику состояния лесов на территории Центрального федерального округа;

установить возможную зависимость между породным составом насаждений и возникновением лесных пожаров на примере наиболее горимых субъектов Центрального федерального округа;

выявить основные негативные тенденции и на основе анализа существующей законодательной базы предложить решения по созданию насаждений высокой пожароустойчивости.

Анализ динамики лесистости Центрального федерального округа за 2008–2015 гг. выполнен на основе анализа статистической информации и данных государственного лесного реестра. В результате анализа выявлено, что со времени передачи полномочий в регионы (в 2007 г. полномочия, в том числе воспроизводство лесов, переданы органам государственной власти субъектов Российской Федерации) в Центральном федеральном округе (ЦФО) лесистость снизилась на 0,1% (табл. 1).

Небольшое увеличение лесистости в некоторых субъектах ЦФО в 2009 г. связано с переводом в земли лесного фонда земель сельскохозяйственного назначения.

По субъектам ЦФО лесистость варьируется от 7,3% в Липецкой обл. до 54,9% в Тверской обл. Наибольшее снижение данного показателя с 2008 по 2015 г. зафиксировано в Рязанской – на

Таблица 1. Динамика лесистости в Центральном федеральном округе за 2008-2015 гг.

|

Субъект Российской Федерации |

Лесистость, %, по годам |

Изменение за 2008-2015 гг. |

|||||||

|

2008 |

2009 |

2010 |

2011 |

2012 |

2013 |

2014 |

2015 |

||

|

Белгородская |

8,6 |

8,6 |

8,6 |

8,6 |

8,5 |

8,6 |

8,6 |

8,6 |

0,0 |

|

Брянская |

32,9 |

32,9 |

33,0 |

33,0 |

32,9 |

32,9 |

32,9 |

32,8 |

-0,1 |

|

Владимирская |

51,7 |

51,8 |

51,1 |

50,7 |

50,8 |

50,6 |

50,6 |

50,9 |

-0,8 |

|

Воронежская |

8,4 |

8,4 |

8,1 |

8,1 |

8,0 |

8,1 |

8,1 |

8,1 |

-0,3 |

|

Ивановская |

47,1 |

47,1 |

46,8 |

46,6 |

45,8 |

45,7 |

46,1 |

46,4 |

-0,7 |

|

Калужская |

45,4 |

45,4 |

45,4 |

45,3 |

45,2 |

45,2 |

45,2 |

45,2 |

-0,2 |

|

Костромская |

74,1 |

74,2 |

74,3 |

74,2 |

74,3 |

74,3 |

74,3 |

74,3 |

0,2 |

|

Курская |

8,2 |

8,2 |

8,2 |

8,2 |

8,2 |

8,2 |

8,2 |

8,2 |

0,0 |

|

Липецкая |

7,6 |

7,6 |

7,2 |

7,2 |

7,2 |

7,2 |

7,3 |

7,3 |

-0,3 |

|

Московская |

41,4 |

42,8 |

42,5 |

43,4 |

43,0 |

42,9 |

42,8 |

42,7 |

1,3 |

|

Орловская |

8,0 |

8,0 |

8,0 |

8,0 |

8,0 |

7,5 |

5,3 |

8,0 |

0,0 |

|

Рязанская |

25,6 |

25,6 |

25,4 |

24,8 |

23,7 |

23,7 |

24,0 |

24,0 |

-1,6 |

|

Смоленская |

41,7 |

41,8 |

42,2 |

42,1 |

42,0 |

42,0 |

42,0 |

42,0 |

0,3 |

|

Тамбовская |

10,6 |

10,6 |

10,3 |

10,4 |

10,4 |

10,5 |

10,5 |

10,5 |

-0,1 |

|

Тверская |

54,9 |

54,8 |

54,9 |

55,0 |

55,0 |

55,0 |

55,0 |

54,9 |

0,0 |

|

Тульская |

14,0 |

14,2 |

14,4 |

14,3 |

14,3 |

14,3 |

14,2 |

14,2 |

0,2 |

|

Ярославская |

45,2 |

46,0 |

45,2 |

45,1 |

45,2 |

45,2 |

45,4 |

45,4 |

0,2 |

|

В целом по округу |

35,0 |

35,2 |

35,1 |

35,1 |

34,9 |

34,9 |

34,9 |

34,9 |

-0,1 |

-

1,6% (12 тыс. га) и Владимирской областях – на 0,8% (11 тыс. га). Стабильные значения лесистости выявлены в Белгородской, Тамбовской, Курской и Тверской областях.

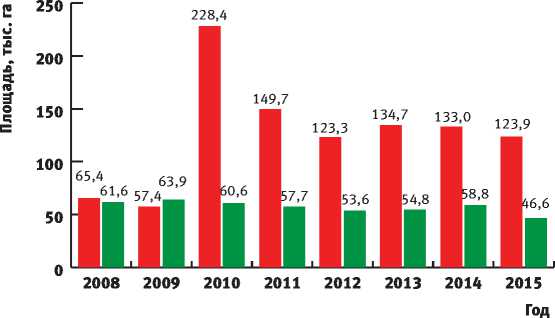

Анализ площадей погибших лесов и земель, предназначенных для лесовосстановления (рисунок), отнесенных к землям, занятым лесными насаждениями, показывает, что на территории ЦФО с 2010 г. ежегодно гибель лесных насаждений превышала площадь лесовосстановления почти в 2 раза (около 60–70 тыс. га). Пик сокращения площади лесных насаждений пришелся на 2010 г. и составил, по данным государственного лесного реестра, почти 170 тыс. га.

При этом наибольшие площади гибели насаждений в ЦФО зафиксированы в Московской (18 тыс. га), Рязанской (9 тыс. га), Владимирской (6 тыс. га) и Воронежской (2,8 тыс. га) областях.

В Белгородской и Курской областях наблюдается положительный баланс: площади восстановления лесов превышают площади гибели насаждений.

Анализ динамики фонда лесовосстановле- ния за 2008–2015 гг.

(табл. 2) показывает, что в

Площадь погибших лесных насаждений

Площадь земель, предназначенных для лесовосстановления, отнесенных к землям, занятым лесными насаждениями

Анализ гибели и восстановления лесных насаждений на территории Центрального федерального округа с 2008 по 2015 г.

целом по ЦФО его площадь увеличилась на 113 тыс. га.

По субъектам округа наиболее неудовлетворительная ситуация, связанная с увеличением фонда лесовосстановления, наблюдается в Рязанской – 44 тыс. га, Владимирской – 16 тыс. га, Московской – 15 тыс. га, Воронежской областях – 9,9 тыс. га. Снижение площадей фонда лесовосстановления отмечено в Костромской (на 22 тыс. га) и Тверской областях (на 6,8 тыс. га).

Основной причиной снижения лесистости и увеличения площади фонда лесовосстановления, кроме использования лесов с целью заготовки древесины, является гибель лесных насаждений вследствие лесных пожаров. В Воронежской и Рязанской областях площадь погибших от пожаров насаждений значительно превысила площадь рубок. Во Владимирской обл. площадь рубок и площадь гибели лесов от пожаров имеют одинаковые значения.

Для анализа возможной связи между породным составом насаждений и возникновением лесных пожаров проанализировано 2 500 участков в Воронежской и Владимирской областях, пройденных пожарами с 2010 по 2014 г.

Объекты, на которых проводили исследования, расположены на территории 6 участковых лесничеств Воронежской и Владимирской областей (Ольховатское участковое лесничество Донского лесничества, Нововоронежское, Лискин-ское, Донское и Верхнемамонское участковые лесничества Давыдовского лесничества, Курлов-ское лесничество).

Анализ состояния насаждений, пострадавших в результате лесных пожаров, проводили по результатам натурных обследований, камеральных работ на базе данных статистической отчетности, а также сведений Информационной системы дистанционного мониторинга лесных пожаров Федерального агентства лесного хозяйства (ИСДМ–Рослесхоз).

По результатам анализа выявлена связь породного состава насаждения с количеством возникших лесных пожаров и площадью, пройденной огнем, что подтверждает раннее выявленную зависимость между породным составом насаждения и его пожарной устойчивостью (табл. 3).

Установлено, что 85% числа случаев возгорания и 94% пройденной огнем площади приходится на чистые сосновые насаждения (10С). При наличии в породном составе насаждений лиственных пород подверженность действию огня снижается. При этом с увеличением доли лиственных пород в насаждении и количество лесных пожаров, и их площадь сокращаются (см. табл. 3).

С увеличением возраста сосновых монокультур количество мертвого отпада возрастает. В результате процесс накопления лесных горючих материалов на поверхности земли преобладает над их деструкцией. Низовой пожар в больших по площади массивах сосновых монокультур с высокой долей вероятности может перейти в верховой и очень быстро уничтожить насаждения на значительной площади [2].

Проанализированные материалы подтверждают, что примесь лиственных пород во всех

Таблица 2. Динамика фонда лесовосстановления в Центральном федеральном округе за 2008–2015 гг.

|

Год |

Площадь земель лесного фонда, не занятая лесными насаждениями, тыс. га |

||||

|

вырубки |

гари |

погибшие насаждения |

прогалины, пустыри |

итого |

|

|

2008 |

193,4 |

19,1 |

19,6 |

47,3 |

279,4 |

|

2009 |

175,2 |

18,6 |

18,1 |

43,8 |

255,7 |

|

2010 |

172,1 |

83,7 |

55,3 |

41,6 |

352,7 |

|

2011 |

197,0 |

96,8 |

53,8 |

40,5 |

388,1 |

|

2012 |

208,1 |

132,5 |

54,7 |

38,7 |

434,0 |

|

2013 |

230,0 |

117,9 |

51,2 |

37,3 |

436,4 |

|

2014 |

249,6 |

81,2 |

39,6 |

35,7 |

406,1 |

|

2015 |

259,7 |

57,1 |

38,0 |

37,4 |

392,2 |

Таблица 3. Сводные данные лесных участков в Воронежской и Владимирской областях, пройденных пожарами с 2010 по 2014 г.

|

Состав древостоев |

Количество пожаров |

Площадь пожаров |

||

|

шт. |

% |

га |

% |

|

|

10С |

2133 |

85,32 |

6775,0 |

93,70 |

|

9С+1* |

32 |

1,28 |

77,6 |

1,07 |

|

8С +2* |

36 |

1,44 |

104,6 |

1,45 |

|

7С +3* |

24 |

0,96 |

39,3 |

0,54 |

|

6С +4* |

10 |

0,4 |

16,8 |

0,23 |

|

Иные |

265 |

10,6 |

217,7 |

3,01 |

|

Итого |

2500 |

100 |

7231,0 |

100 |

* Доля по запасу в породном составе насаждений деревьев лиственных пород (береза, осина, дуб, ясень и т.д.)

классах возраста и всех ярусах сосновых древостоев способствует снижению опасности появления и распространения наиболее разрушительных верховых пожаров, которые, как правило, охватывают большие площади.

Проведенные исследования свидетельствуют о необходимости изменения подходов к методам лесовосстановительных мероприятий и созданию устойчивых к воздействию природных пожаров лесных насаждений.

С этой целью во всех ярусах необходимо сохранять равномерную примесь естественно возобновившихся лиственных пород в количестве не менее 10% по запасу древесины и придерживаться требований по регулированию состава сосновых древостоев (особенно в молодняках и средневозрастных насаждениях) путем рубок ухода за лесом.

Эти рекомендации требуют закрепления в существующих нормативных правовых актах (Правила лесовосстановления, Правила ухода за лесами).

В действовавшей ранее Концепции развития лесного хозяйства Российской Федерации на 2003–2010 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 18.01.2003 № 69-р [3], важнейшим направлением в области охраны и защиты лесов предусматривалось повышение роли профилактических мероприятий, в том числе путем формирования лесных насаждений, устойчивых к воздействию негативных факторов, и соблюдение требований по охране и защите лесов при ведении лесного хозяйства.

Однако в документах, определяющих направления развития лесного хозяйства России в настоящее время – Стратегия развития лесного комплекса Российской Федерации на период до 2020 года [4], государственная программа Российской Федерации «Развитие лесного хозяйства» на 2013–2020 годы [5], такая проблема, как формирование лесных насаждений, устойчивых к воздействию негативных факторов, отражение не нашла.

Одним из направлений научных разработок по снижению горимости лесных насаждений является создание систем противопожарных разрывов и барьеров.

О необходимости разделять лесные массивы противопожарными барьерами, препятствующими распространению и развитию лесных пожаров, прежде всего вдоль железных и других дорог, упоминалось еще в конце XIX в. и в первой половине XX в. [6].

П. П. Серебренников и В. В. Матренинский еще в 1940 г. [7] сформулировали целевое назначение противопожарных барьеров. По их мнению, они должны служить преградой для пожара, выполнять функции опорной полосы для пуска отжига и по их территории должна проходить дорога противопожарного назначения. Противопожарные барьеры подразделялись на естественные и искусственные (специально созданные) Тогда же были разработаны основополагающие принципы их закладки: создание искусственных барьеров только в дополнение к естественным [8], устройство замкнутых контуров барьеров для создания изолированных блоков [9].

В качестве естественных барьеров предлагалось использовать реки с шириной русла не менее 20 м, озера, заливы, пруды, болота, естественные насаждения из лиственных пород, обнажения горных пород, пески, каменистые россыпи и др. [10, 11].

Обобщая практический опыт, Н. П. Курбат-ский [12] указывал, что значение противопожарной профилактики возрастает с увеличением горимости лесов. По мере возрастания рекреационных нагрузок и объемов использования лесов, а также возникновения угрозы климатических изменений ценность лесов повышается, а значение охраны лесов от пожаров возрастает. Соответственно должны увеличиваться и затраты на лесопожарную профилактику.

Действующими нормативными документами предусмотрено вокруг населенных пунктов, граничащих с хвойными лесами, создавать противопожарные заслоны шириной не менее 150 м из древостоев лиственных или с преобладанием лиственных пород. В результате научных исследований СПбНИИЛХ, проведенных в 2012–2013 гг.[13], установлено, что этого недостаточно для защиты объектов от верховых пожаров: даже при высоте соснового древостоя менее 10 м ширина противопожарного барьера должна быть не менее 350 м, а при большей высоте древостоя – не менее 500 м.

Однако создание и ежегодный уход за противопожарными барьерами требуют больших средств. Поэтому более экономичным решением проблемы профилактики лесных пожаров может стать формирование лесных насаждений, устойчивых к воздействию огня.

* *

*

С 2007 г. по настоящее время в законодательство Российской Федерации внесено много изменений, направленных на совершенствование охраны лесов от пожаров, повышение эффек- тивности мероприятий по профилактике и тушению лесных пожаров, а также воспроизводству лесов.

При этом способ формирования пожароустойчивых насаждений из хвойных монокультур путем определенной выборки отдельных естественно возобновившихся деревьев лиственных пород при проведении рубок ухода до настоящего времени должного применения не нашел. В соответствии с существующей лесоводственной практикой их полностью вырубают при проведении осветлений и прочисток.

Таким образом, отсутствие нормативно закрепленных запретов на формирование чистых хвойных насаждений на практике приводит к неудовлетворительным результатам, выражающимся в значительном числе возникающих лесных пожаров и пройденной ими площади (риску перехода их в верховые и, как следствие, гибели лесов, приводящей к снижению лесистости территории, а также дисбалансу между гибелью лесов и их восстановлением).

Эффективное решение вопросов, связанных с созданием смешанных устойчивых лесных культур, невозможно осуществить без изменения действующего порядка планирования лесовосстановительных мероприятий и законодательного закрепления необходимых требований, потому что действующая система ориентирована не на создание устойчивых насаждений, а на получение высококачественной хвойной древесины в наиболее сжатые сроки, что не удовлетворяет современным условиям.

Результаты анализа литературных источников, а также действующих нормативных актов [14, 15] свидетельствуют, что до настоящего времени способ формирования пожароустойчивых насаждений из хвойных монокультур искусственного происхождения путем оставления определенного количества деревьев лиственных пород при проведении рубок ухода не применяется. Действующие нормативные правовые акты не устанавливают конкретных требований по повышению пожароустойчивости хвойных насаждений искусственного происхождения и формированию смешанного насаждения к моменту отне- сения лесных культур к землям, занятым лесными насаждениями.

Таким образом, для повышения пожароус-тойчивости лесов и снижения их природной пожарной опасности необходимо проводить мероприятия по регулированию породного состава хвойных монокультур путем оставления при рубках ухода не менее 10% примеси лиственных пород. Для этого целесообразно внести изменения в Правила лесовосстановления, а также Правила ухода за лесами в части установления требований к составу насаждения к моменту отнесе- ния лесных культур к землям, занятым лесными насаждениями.

Выполнение рекомендуемых требований позволит не только снизить ущерб от лесных пожаров, но и обеспечить сохранение баланса между лесовосстановлением и гибелью лесов, и тем самым стабилизировать, а в дальнейшем и увеличивать лесистость территории. Предлагаемое решение экономически предпочтительнее, чем создание и ежегодный уход за противопожарными барьерами, на которые затрачиваются большие финансовые средства.

Список литературы Анализ состояния и причин изменения лесистости в Центральном федеральном округе: сложившаяся практика и возможные решения

- Государственный доклад о состоянии и использовании лесов Российской Федерации за 2015 год. -М.: Минприроды России; НИА-Природа, 2016. -639 с.

- Арцыбашев, Е. С. Разработка критериев и методов оценки эффективности противопожарных мероприятий в культурах хвойных пород юго-востока европейской территории России: отчет о научно-исслед. работе/Е. С. Арцыбашев, В. Г. Гусев, А. А. Ермоленко. -СПб.: СПбНИИЛХ, 2008. -С. 52.

- Об утверждении Концепции развития лесного хозяйства Российской Федерации на 2003-2010 годы. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 18.01.2003 № 69-р.

- Об утверждении Стратегии развития лесного комплекса Российской Федерации на период до 2020 года. Приказ Минпромторга России и Минсельхоза России от 31.10.2008 № 248/482.

- Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие лесного хозяйства» на 2013-2020 годы. Постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 318.

- Успенский, Е. И. Лесная пирология (профилактика лесных пожаров)/Е. И. Успенский. -Йошкар-Ола: МарПИ, 1992. -88 с.

- Серебренников, П. П. Охрана лесов от пожаров/П. П. Серебренников, В. В. Матренинский. -М.-Л.: Гослесбумиздат, 1940. -118 с.

- Фуряев, В. В. Практические рекомендации по технологии и механизации работ по формированию пожароустойчивых молодняков/В. В. Фуряев. -М., 1987. -28 с.

- Фуряев, В. В. Динамика запасов горючих материалов на минерализованных полосах в лиственно-сосновых молодняках/В. В. Фуряев, Л. П. Злобина//Лесн. хоз-во. -1995. -№ 6. -С. 42-44.

- Анцышкин, С. П. Противопожарная охрана леса/С. П. Анцышкин. -М.-Л.: Гослесбумиздат, 1957. -186 с.

- Овсянников, И. В. Противопожарное устройство лесов/И. В. Овсянников. -М.: Лесн. пром-сть, 1978. -112 с.

- Курбатский, Н. П. О значении и развитии лесопожарной профилактики/Н. П. Курбатский//Вопросы лесной пирологии: сб. науч. тр. -Красноярск: ИЛиД СО АН СССР, 1974. -С. 197-210.

- Разработка методических рекомендаций по определению параметров противопожарных барьеров в сосновых лесах, способам и техническим средствам их создания: Отчёт о научно-исслед. ФБУ»СПбНИИЛХ», 2013.

- Об утверждении Правил лесовосстановления. Приказ Минприроды России от 29.06.2016 № 375.

- Об утверждении Правил ухода за лесами. Приказ МПР России от 16.07.2007 № 185.