Анализ состояния мочевыделительной системы у больных с позвоночно-спинномозговой травмой

Автор: Щурова Елена Николаевна, Блюденов Дмитрий Николаевич, Бакарджиева Анна Николаевна, Новикова Ольга Степановна

Журнал: Гений ортопедии @geniy-ortopedii

Рубрика: Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 1, 2012 года.

Бесплатный доступ

Проведено исследование состояния мочевыделительной системы у 31 больного с позвоночно-спинномозговой травмой с использованием ультрасонографии и экскреторной урографии. Было определено, что у больных данной категории выяв- лены диффузные изменения почек, наличие конкрементов, расширение и деформация чашечно-лоханочной системы, сни- жение накопительной и выделительной функции почек. Утолщение стенки мочевого пузыря, неоднородность структуры, наличие взвеси в полости мочевого пузыря. Увеличение объема предстательной железы с признаками везикулита.

Позвоночно-спинномозговая травма, мочевыделительная система, ультрасонография, экскреторная урография

Короткий адрес: https://sciup.org/142121526

IDR: 142121526

Текст научной статьи Анализ состояния мочевыделительной системы у больных с позвоночно-спинномозговой травмой

Комплексная реабилитация больных травматической болезнью спинного мозга является одной из наиболее значимых медико-социальных проблем мирового здравоохранения. Двигательные расстройства и нарушение функции тазовых органов больных с последствиями позвоночно-спинномозговой травмы приводят к стойкой инвалидности в 92 % случаев [1]. Наиболее тяжелым осложнением является нарушение регуляции функции мочевыделительной системы.

Вследствие нарушения регуляции и развития глубоких трофических расстройств в мочевыделительной системе возникают и бурно прогрессируют инфекционновоспалительные осложнения: пиелонефрит, цистит, уретрит, свищи и стриктуры мочеиспускательного канала, простатит, а также мочекаменная болезнь, острая и хроническая почечная недостаточность.

Несмотря на важность данной проблемы, в литературе не уделено должного внимания оценке нарушения состояния мочевыделительной системы при травмати- ческой болезни спинного мозга. Хотя некоторые авторы активно пропагандируют ежегодную (или каждые 2 года) оценку верхних мочевых путей посредством обзорной рентгенографии, экскреторной урографии, ультразвуковых или радионуклидных исследований [13, 14]. Анализ литературы показал, что научных публикаций, особенно отечественных, посвященных изучению мочевыделительной системы с помощью ультразвуковых методов исследований у больных с позвоночноспинномозговой травмой, относительно мало [1, 5, 6, 7], а с применением экскреторной урографии — в доступных источниках нами не обнаружено. Эти исследования необходимы для проведения контроля состояния мочевыделительной системы, предупреждения и своевременного лечения различных грозных осложнений [4].

Цель работы — изучить особенности состояния мочевыделительной системы у больных с позвоночноспинномозговой травмой с помощью ультразвуковых методов исследования и экскреторной урографии.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Исследование проведено у 31 больного с позвоночноспинномозговой травмой в возрасте от 17 до 67 лет (в среднем 35,0 ±2,2 года). Группу обследуемых составили 27 мужчин и 4 женщины. По уровню повреждения позвоночника больные были распределены на четыре группы. Первую группу составили пациенты с травмой позвоночника в шейном отделе (С4-С7 по- звонки) — 15 больных, вторую группу — в грудном отделе (Th3-Th8 позвонки) — 4 больных, третью группу — в грудопоясничном отделе (Th12-L1 позвонки) — 9 больных, четвертую группу — в поясничном отделе (L2 позвонок) — 3 больных. Срок после травматического повреждения спинного мозга и до оперативного вмешательства колебался от 7 дней до 12 лет и состав- лял в среднем 3,1 ± 0,6 года. В 24 случаях был определен промежуточный и поздний периоды травматической болезни спинного мозга (от 6 месяцев до 12 лет, в среднем 4,0 ± 0,7 года), у 7 больных — острый и ранний периоды (от 7 дней до 5 месяцев, в среднем 2,5 месяца).

Травма позвоночника сопровождалась различными двигательными нарушениями: 1) верхний парапарез, нижняя параплегия — у 9 больных; 2) спастический тетрапарез — у 4 больных; 3) нижняя параплегия — у 7 больных; 4) нижний парапарез — у 9 больных. У двоих больных отсутствовали двигательные нарушения. В 20 случаях были выявлены различной степени нарушения чувствительности.

У 28 больных были зарегистрированы нарушения функции тазовых органов, проявляющиеся в виде: 1) задержки мочи — у 10 больных; 2) недержания мочи — у 8 больных; 3) затруднения мочеиспускания — у 3 больных; 4) спинального автоматизма — у 7 больных. Дренирование мочевого пузыря осуществлялось посредством уретрального катетера (6 пациентов) и эпицистостомы (4 больных). Нейрогенный мочевой пузырь был диагностирован у 28 пациентов. У 3 больных отсутствовали нарушения мочеиспускания. Нарушения эвакуаторной функции кишечника отмечались у 16 пациентов.

Ультразвуковое исследование осуществлялось на аппарате Logic S6 (GE HC, США) с помощью кон- вексного датчика 3-5 МГц в режиме тканевой гармоники. Проводили комплексное ультрасонографическое исследование почек, мочеточников, мочевого пузыря, предстательной железы.

Рентгенологическое исследование мочевыделительной системы осуществлялось на рентгеновской установке CLINOMAT (Pixel HF-650) Italray № 09– 286-00 (2000 г.). Исследование начиналось с обзорного снимка обеих почек и мочеточников, мочевого пузыря при горизонтальном положении больного на спине. Кассета 30×40 см устанавливалась таким образом, чтобы нижний край ее совпал с верхним краем лонного сочленения. Экскреторная урография выполнялась на 7, 15, 30 и 60 минутах после введения в локтевую вену 40 мл 76 % раствора Тразографа или 40 мл 76 % раствора «Омнипак 300».

Было проведено обследование группы здоровых добровольцев (контрольная группа) в возрасте от 18 до 36 лет. В данной группе было 5 мужчин и 5 женщин, не имеющих патологических изменений со стороны мочевыделительной системы.

Статистическую обработку данных производили с помощью пакета анализа данных Microsoft EXСEL-2007. Для оценки достоверности различия средних использованы t-критерий Стьюдента и дополнительно непараметрический критерий Манна-Уитни. Принятый уровень значимости — 0,05.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Анализ результатов исследований, проведенных с помощью ультразвуковой сонографии, показал, что размеры и расположение почек у больных с позвоночно-спинномозговой травмой не отличались, как правило, от таковых у здоровых людей (табл. 1).

Однако в почках были обнаружены патологические изменения (табл. 2). В большинстве случаев (у 90 % больных) в чашечно-лоханочной системе, преимущественно с двух сторон (у 59 % больных) были определены конкременты (камни). Лоцированные конкременты в основном (в 80 % случаев) имели небольшие размеры — от 2 до 7 мм.

Следующими наиболее распространенными изменениями были расширение чашечно-лоханочной системы (в 82 % случаев), преимущественно с двух сторон (у 56,7 % больных), и неоднородность структуры почки (в 86 % случаев).

Различий негативных изменений у больных с разными уровнями повреждения позвоночника не определялось.

Ультрасонографическая оценка нейрогенного мочевого пузыря (табл. 3) выявила характерное утолщение стенки на 130-150 0% (р <0,05) относительно показателей контрольной группы, которое свидетельствовало о гипертрофии детрузора и воспалительных изменениях в стенке. Также было определено наличие повышенной эхогенности (у 100 0% больных) и неоднородности стенки (в 76 % случаев). Содержимое мочевого пузыря в 54 0% случаев также было неоднородно и содержало взвесь солей.

Исследование структуры предстательной железы показало (табл. 4), что размерные характеристики в некоторых случаях имели тенденцию к увеличению, а объем значительно превышал нормативные значения. Этот факт может быть обусловлен тем, что в группе обследованных больных была категория пациентов (6 человек), имеющая возраст от 38 до 57 лет (45,2 ± 3,1 лет) и объем предстательной железы — 52,2 ± 7,5 см 3.

Таблица 1

Размерные характеристики почек (M ± m) у больных с позвоночно-спинномозговой травмой

|

Уровень повреждения |

Размерные характеристики почек |

||

|

Длина (см) |

Ширина (см) |

Суммарная толщина паренхимы (см) |

|

|

Нормативные значения |

10,4±1,3 1 |

5,5 ± 1,3 1 |

1,6 ±0,22 |

|

Контрольная группа (n = 10) |

10,3 ± 0,2 |

4,6 ± 0,1 |

1,6 ± 0,03 |

|

Шейный отдел (n = 15) |

10,4 ± 0,2 |

5,0 ± 0,2 |

1,7 ± 0,06 |

|

Грудной отдел (n = 4) |

10,1 ± 0,2 |

4,9 ± 0,2 |

1,7 ± 0,08 |

|

Грудопоясничный отдел (n = 9) |

10,0 ± 0,3 |

4,8 ± 0,2 |

1,6 ± 0,05 |

Примечание: 1 — по данным М.П. Бурых с соавт. [2];2 — по данным Н.С. Игнашина [3].

Таблица 2

Патологические изменения почек у больных с позвоночно-спинномозговой травмой

|

Уровень повреждения |

Патологические изменения почек |

||||||||

|

Камни |

Расширение чашечно-лоханочной системы |

Структура почки |

|||||||

|

кол-во |

размер (мм) |

I |

II |

нет |

неоднородная |

норма |

|||

|

2–6 |

≥ 7 |

I |

II |

||||||

|

Шейный отдел (n = 15) |

12 (80 %) |

85 % |

15 % |

6 (40 %) |

7 (46,7 %) |

2 (13,3 %) |

3 (20 %) |

11 (73 %) |

1 (6,7 %) |

|

Грудной отдел (n = 4) |

4 (100 %) |

66,7 % |

33,3 % |

1 |

2 |

1 |

4 |

- |

- |

|

Грудопоясничный отдел (n = 9) |

8 (89 %) |

93 % |

7 % |

1 (11,1 %) |

6 (66,7 %) |

2 (22,2 %) |

7(78 %) |

1(11 %) |

1(11 %) |

Примечание: I — с одной стороны; II — с двух сторон.

Таблица 3

Патологические изменения мочевого пузыря у больных с позвоночно-спинномозговой травмой

|

Уровни повреждения |

Патологические изменения |

||||||

|

Толщина стенки (мм) |

Степень эхогенности |

Структура стенки |

Содержимое мочевого пузыря |

||||

|

повышенная |

нормальная |

неоднородная |

однородная |

однородное |

неоднородное |

||

|

Контрольная группа (n = 10) |

2,9 ± 0,1 |

нет |

10 |

нет |

10 |

10 |

нет |

|

Шейный отдел (n = 15) |

6,9 ± 0,4* |

15 |

нет |

11 (73,3 %) |

4 |

3 |

11 |

|

Грудопоясничный отдел (n = 9) |

7,3 ± 0,9* |

9 |

нет |

7 (77,8 %) |

2 |

7 |

2 |

Примечание: * — достоверность отличия от показателей контрольной группы (р ≤ 0,05).

Таблица 4

Размерные характеристики предстательной железы (M ± m) у больных с позвоночно-спинномозговой травмой

|

Уровень повреждения |

Исследуемые параметры |

|||||||

|

Размеры (см) |

Объем (см3) |

Структура |

Семенные пузырки |

|||||

|

верхненижний |

поперечный |

переднезадний |

однородная |

неоднородная |

расширенные |

норма |

||

|

Нормативные значения |

1,6–2,31 |

2,7–4,31 |

2,4-4,11 |

≤ 202 |

– |

– |

– |

– |

|

Шейный отдел (n = 13) |

2,9 ± 0,3 |

4,6 ± 0,5 |

4,8 ± 0,5 |

32,2 ± 6,0 |

2 |

11 |

5 |

6 |

|

Грудопоясничный отдел (n = 6) |

3,1 ± 0,2 |

4,3 ± 0,7 |

4,1 ± 0,6 |

31,8 ± 8,3 |

1 |

5 |

3 |

2 |

Примечание: 1 – по данным Н. С. Игнашина [3]; 2 – W. Сооner [8].

У 16 больных из 19 была определена неоднородность структуры. В 8 случаях (42 %) было зарегистрировано расширение семенных пузырьков, что свидетельствовало о воспалительных явлениях (везикулите).

По данным ультрасонографии, у больных с травмой шейного отдела позвоночника (n = 15) были определены: 1) микроуролитиаз у 12 больных (80 %), преимущественно односторонней локализации (67 %); 2) нефролитиаз — у 5 больных (30 %); 3) пиелэктазии — у 4 больных (27 %); 4) ультразвуковые признаки хронического пиелонефрита — у 8 больных (53,3 %); 5) ультразвуковые признаки цистита — у 15 больных (100 %); 6) ультразвуковые признаки простатита — у 7 больных (47 %).

При осложненной травме позвоночника в грудном отделе (n = 4) у всех больных был определен хронический двусторонний пиелонефрит, в двух случаях — односторонний микроуролитиаз и нефролитиаз, в одном случае цистит.

У больных с позвоночно-спинномозговой травмой в грудопоясничном отделе (n = 9) были определены:

1) микроуролитиаз — у 5 больных (56 %); 2) нефролитиаз — у 3 больных (30 %); 3) пиелэктазии — у 2 больных (22,2 %); 4) ультразвуковые признаки хронического пиелонефрита — у 6 больных (67 %); 5) ультразвуковые признаки цистита у 6 больных (67 %); 6) ультразвуковые признаки простатита — у 5 больных (56 %).

Таким образом, по данным ультрасонографии, у больных с позвоночно-спинномозговой травмой выявлена неоднородность структуры почки, расширение чашечно-лоханочного сегмента и наличие конкрементов. Нейрогенный мочевой пузырь имеет характерное утолщение стенки, неоднородную структуру, повышенную эхогенность, неоднородность содержимого, которые возникают вследствие развития застоя мочи в полости мочевого пузыря, увеличение концентрации мочи, присоединения инфекционных агентов. Размеры предстательной железы у больных данной категории имеют тенденцию к увеличению.

Анализ результатов исследования мочевыделительной системы с помощью экскреторной урографии показал, что у больных с позвоночно-спинномозговой травмой наблюдается снижение накопительной и выделительной функции почек (табл. 5). Так, время наполнения контрастом чашечно-лоханочной системы, время наполнения контрастом мочевого пузыря и время нахождения остатка контраста в чашечнолоханочной системе в 1,5-3 раза превышает показатели контрольной группы.

Следует отметить, что время нахождения контраста в чашечно-лоханочной системе у больных с травмой грудопоясничного отдела статистически достоверно выше (на 30,7 %, р < 0,05), чем у больных с переломом шейного отдела позвоночника. Это может быть обусловлено тем, что у больных с травмой позвоночника в грудопоясничном отделе к проводниковым расстройствам мочеиспускания присоединяется поражение спинальных центров.

По данным экскреторной урографии были выявлены следующие структурные изменения мочевыделительной системы у больных с травмой в шейном отделе позвоночника (n = 12): 1) расширение чашечно-лоханочной системы (в 58,3 % случаев); 2) деформация чашечно-лоханочной системы (у 75 % больных); 3) наличие камней в чашечно-лоханочной системе (у 33,3 % больных); 4) изменение формы мочевого пузыря (в 42 % случаев); 5) наличие камней мочевого пузыря (8,3 %); 6) рентгенологическая картина воспалительных изменений мочевыделительной системы у 87,5 % больных.

При травме позвоночника в грудопоясничном отделе позвоночника наблюдались изменения структуры органов мочевыделительной системы: 1) расширение чашечно-лоханочной системы (в 28,3 % случаев); 2) деформация чашечно-лоханочной системы (у 50 % больных); 3) наличие камней в чашечнолоханочной системе (у 12,5 % больных); 4) наличие камней мочевого пузыря (12,5 %); 6) рентгенологическая картина воспалительных изменений мочевыделительной системы у 83,3 % больных.

Таким образом, по данным экскреторной урографии, у больных с позвоночно-спинномозговой травмой наблюдается снижение накопительной и выделительной функции почек, в наибольшей степени это проявляется при локализации повреждения в грудопоясничном отделе позвоночника. Негативные структурные изменения органов мочевыделитель- ной системы в большей степени выражены у больных с позвоночно-спинномозговой травмой в шейном отделе позвоночника.

Клинический пример 1. Больной С., 21 год. Диагноз: травматическая болезнь спинного мозга. Поздний период. Последствия перелома С5 позвонка. Верхний вялый парапарез, нижняя спастическая параплегия. Нарушение функции тазовых органов. В анамнезе травма ныряльщика со сроком давности 1 год 8 мес. При поступлении в отделение нейрохирургии больному проведена ультразвуковая сонография почек, мочеточников, мочевого пузыря, предстательной железы и рентгенологическое исследование почек с внутривенным введением контрастного вещества. По данным ультразвуковых исследований выявлено расширение чашечнолоханочных структур обеих почек, в правой почке в группе средних чашек выявлен конкремент 3 мм, в левой почке в группе нижних чашек и лоханке конкременты до 6 мм. Стенка мочевого пузыря утолщена, содержимое мочевого пузыря неоднородное с участками повышенной эхогенности. Предстательная железа структурно не изменена, семенные пузырьки расширены. Заключение: эхо-признаки двустороннего хронического пиелонефрита, двустороннего нефролитиаза, хронического цистита.

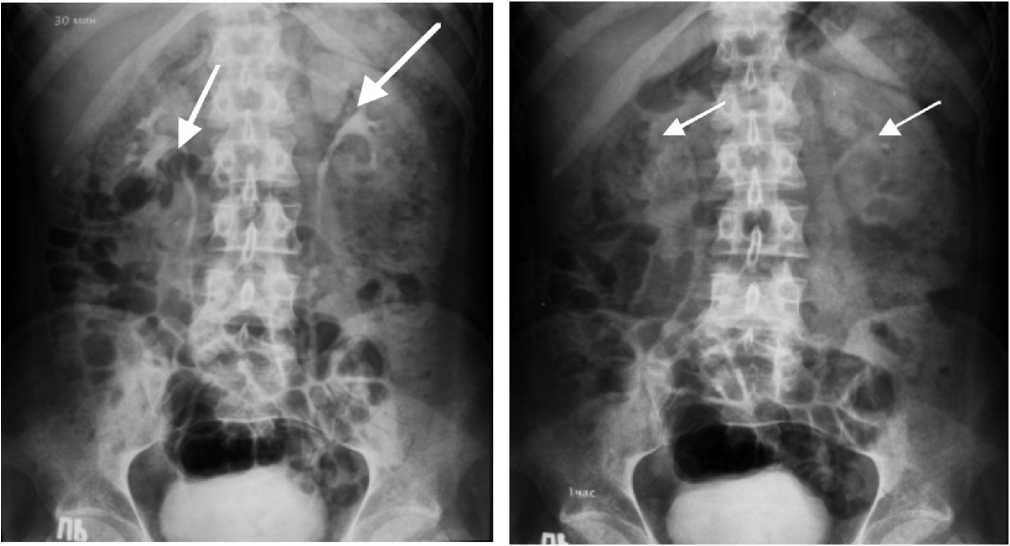

По данным обзорной и экскреторной урографии почек определено наличие конкремента в левой почке (рис. 1). На 7–15 минуте после введения контрастного вещества оно поступает в чашечнолоханочную систему справа и слева (рис. 2). На экскреторной урограмме определяется деформация чашечек правой почки, ровный контур и неизмененный диаметр мочеточников. Определяется рыхлый контур мочевого пузыря. Следы контрастного вещества определялись в чашечно-лоханочной системе обеих почек и через 30, и через 60 минут (рис. 3). Кроме того, регистрируются явления пере -растяжения мочевого пузыря. В заключении можно сделать вывод, что работа почек сохранена, но наблюдается снижение накопительной и выделительной функций. Отмечаются явления хронического двустороннего пиелонефрита, хронического цистита, признаки нейрогенного мочевого пузыря. Лоцируется камень в левой почке.

Таблица 5

Показатели экскреторной урографии (M ± m) у больных с позвоночно-спинномозговой травмой

|

Уровень повреждения |

Время наполнения контрастом ЧЛС (мин) |

Время наполнения контрастом мочевого пузыря (мин) |

Время нахождения остатка контраста в ЧЛС (мин) |

Выделительная функция почек |

|

|

Снижена |

Сохранена |

||||

|

Нормативные значения |

≤ 7 |

≤ 12 |

≤ 22 |

- |

100 % |

|

Контрольная группа (n = 10) |

7,0 ± 0,1 |

7,5 ± 0,3 |

15,3 ± 0,2 |

- |

100 % |

|

Шейный отдел (n = 12) |

11 ± 0,1* |

15,5 ± 2,2* |

33,8 ± 3,8* |

6 (50 %) |

5 (42 %) |

|

Грудопоясничный отдел (n = 8) |

13,7 ± 2,7* |

13,7 ± 3,1* |

48,8 ± 5,5* |

5 (62,5 %) |

3 (37,5 %) |

Примечание: * — достоверность отличия показателей от значений контрольной группы, р ≤ 0,05. ЧЛС — чашечно-лоханочная система.

Рис. 1. Клинический пример 1. Больной С. 21 год. Обзорная урограмма. Стрелкой указано место расположения камней в левой почке

б

а

Рис. 2. Клинический пример 1. Больной С. 21 год. Экскреторная урограмма: а — через 7 минут; б — через 15 мин после введения контраста

а

Рис. 3. Клинический пример 1. Больной С. 21 год. Экскреторная урограмма: а — через 30 минут; б — через 60 минут после введения контраста. Стрелкой указано наличие остатка контраста в чашечно-лоханочной системе почек

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ

Скудность научных публикаций, касающихся ультразвуковых исследований мочевыделительной системы у больных с позвоночно-спинномозговой травмой, и необходимость контроля структурного и функционального состояния мочевыделительной системы данной категории больных для предупреждения инфекционно-воспалительных осложнений [13, 14] по-прежнему подтверждает актуальность проведения оценки данной системы с помощью ультразвуковых методов исследования. Кроме того, вопросы ультразвуковой диагностики патологии мочевыделительной системы у пациентов с последствиями позвоночноспинномозговой травмы к настоящему времени изучены недостаточно [1].

Результаты наших исследований показали, что у больных с позвоночно-спинномозговой травмой выявлена неоднородность структуры почки, расширение чашечно-лоханочной системы и наличие конкрементов. Полученные нами данные соответствуют результатам исследований других авторов [1, 6, 7]. Однако частота встречаемости некоторых патологических признаков выше. Так, в работе И. И. Белашкина [1] расширение чашечно-лоханочной системы выявлено у 17 % пациентов, в наших исследованиях этот процент гораздо выше и составляет 82 %. Наличие конкрементов в почке, по данным этого автора, регистрируется в 31 % случаев [1], в наших исследованиях — в 90 % случаев. Лоцированные конкременты в основном (в 80 % случаев) имели небольшие размеры — от 2 до 7 мм. Высокий процент содержания камней в чашечно-лоханочной системе почек в наших исследованиях может быть обусловлен тяжестью состояния больных, низкой урологической помощью на догоспитальном этапе, особенностями экологии региона. Коварство мочекаменной болезни у больных с позвоночно-спинномозговой травмой заключается в отсутствии, в большинстве случаев, боли даже при миграции камней в мочеточнике. Данная патология служит своеобразным провоцирующим фактором для обострения инфекционно-воспалительных осложнений.

Нейрогенный мочевой пузырь у больных с позвоночно-спинномозговой травмой имеет ха- рактерное утолщение стенки, неоднородную структуру, повышенную эхогенность, неоднородность содержимого, которые возникают вследствие развития застоя мочи в полости мочевого пузыря, увеличения концентрации мочи, присоединения инфекционных агентов.

Неоднородность эхоструктуры стенки мочевого пузыря в наших исследованиях встречалась у 76,3 % больных, что превышало данные других авторов — 55,2 %. Все больные имели повышенную эхогенность стенки. В работе И. И. Белашкина [1] этот признак регистрировался только в 33,3 % случаев. У всех обследованных нами больных наблюдалось утолщение стенки нейрогенного мочевого пузыря на 40 0%, которое свидетельствовало о гипертрофии детрузора и воспалительных изменениях.

Анализ результатов исследования предстательной железы показал, что размерные характеристики в некоторых случаях имели тенденцию к увеличению, а объем значительно превышал нормативные значения. Данный факт не вполне согласуется с данными литературы. Так, по мнению И. И. Белашкина [1], у больных с позвоночно-спинномозговой травмой регистрируется «симптом уменьшения предстательной железы». Следует заметить, что средний возраст пациентов на момент проведения обследования в работе данного автора составил 29,7 ± 2,12 года. В наших исследованиях средний возраст обследованных больных был выше — 35,0 ± 2,2 года. Кроме того, в группе обследованных нами больных была категория пациентов (6 человек), имеющая возраст от 38 до 57 лет (45,2 ± 3,1 лет) и объем предстательной железы — 52,2 ± 7,5 см3. По всей видимости, возрастной фактор оказал влияние на размерные характеристики больных с позвоночно-спинномозговой травмой. В наших исследованиях в 84 % случаев была определена неоднородность структуры предстательной железы. Хотя другие авторы отмечают более низкий процент данных изменений (10 %).

Экскреторная урография — это наиболее физиологический метод рентгенологического исследования в урологии, с помощью которого определяют анатомо-функциональное состояние почек и всех отделов мочевых путей и получают наиболее ценные сведения для диагностики большинства заболеваний мочеполовых органов. Урографическое исследование продолжает оставаться в ряду основных методик обследования пациентов уронефрологического профиля [9, 10]. Необоснованный отказ от использования экскреторной урографии способен приводить к потере до 50 % важной диагностической информации [11]. Эта методика общедоступна, обладает простотой выполнения, несет относительно невысокую лучевую нагрузку, сравнительно низкую стоимость [15].

Анализ результатов наших исследований мочевыделительной системы с помощью экскреторной урографии показал, что у больных с позвоночноспинномозговой травмой время наполнения контрастом чашечно-лоханочной системы, время наполнения контрастом мочевого пузыря и время нахождения остатка контраста в чашечно-лоханочной системе значительно превышает показатели контрольной группы, что свидетельствует о снижении накопительной и выделительной функции почек. Кроме того, в рентгенологической картине мочевыделительной системы у данной категории больных следует отметить морфологические изменения, способствующие развитию воспалительных изменений мочевыделительной системы (расширение и деформация чашечнолоханочной системы, наличие конкрементов, изменение формы мочевого пузыря).

ВЫВОДЫ

-

1. По данным ультрасонографии у больных с позвоночно-спинномозговой травмой выявлена неоднородность структуры почки, расширение чашечно-лоханочного сегмента и наличие конкрементов. Нейрогенный мочевой пузырь имеет характерное утолщение стенки, неоднородную структуру, повышенную эхогенность, неоднородность содержимого. Размеры предстательной желе -зы у больных данной категории имеют тенденцию к увеличению.

-

2. Исследование мочевыделительной системы с помощью экскреторной урографии у больных с позвоночно-спинномозговой травмой определило снижение накопительной и выделительной функции почек, в наибольшей степени это проявляется при локализации повреждения в грудопоясничном отделе позвоночника. Негативные структурные изменения органов мочевыделительной системы более выражены у больных с позвоночно-спинномозговой травмой в шейном отделе позвоночника.