Анализ состояния опорно-двигательного аппарата стопы у детей старшего дошкольного возраста

Автор: Казанцева Надежда Владимировна

Журнал: Вестник Красноярского государственного педагогического университета им. В.П. Астафьева @vestnik-kspu

Рубрика: Физкультура и здоровье

Статья в выпуске: 3 (17) т.2, 2011 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена анализу состояния опорно-двигательного аппарата стопы у детей старшего дошкольного возраста (5-7 лет) в зависимости от уровня физического развития. Выявлено, что дети, имеющие уровень физического развития выше среднего, в большей степени подвержены возникновению плоскостопия, чем дети со средним и ниже среднего уровнем физического развития по росто-весовым показателям.

Физическое развитие, опорно-двигательный аппарат, стопа, дети старшего дошкольного возраста

Короткий адрес: https://sciup.org/144153294

IDR: 144153294

Текст научной статьи Анализ состояния опорно-двигательного аппарата стопы у детей старшего дошкольного возраста

Физическое развитие, опорно-двигательный аппарат, стопа, дети старшего дошкольного возраста.

В настоящее время нарушения состояния опорно-двигательного аппарата у детей встречаются чрезвычайно часто. По данным учёных [Rose, Welton, Marsha, 1995, p. 71; Осин, Медников, Шестаков, 1999, с. 49; Нарскин, 2002, с. 30; Индреев, Киржинов, 2007, с. 159; Беркутова, 2008, с. 20], на протяжении нескольких лет количество детей с нарушениями функции опорно-двигательного аппарата ежегодно увеличивается и колеблется в пределах 30–70 %.

Опорно-двигательный аппарат стопы представляет собой сложный биомеханический комплекс, состоящий из мелких суставов, связочного и мышечного аппарата. Основной функцией стопы является рессорная, обеспечивающаяся сводчатым строением, которое обусловлено наличием поперечного и продольных сводов стопы, тонусом и согласованным сокращением мышц стопы и голени и нормальной работой суставов и периартикулярных соединительных структур области стопы. Основной причиной развития плоскостопия, заключающегося в уменьшении высоты сводов стоп, является слабость мышц и связочного аппарата, принимающих участие в поддержании свода стопы. В дошкольном возрасте часть костного аппарата стопы ребёнка имеет хрящевую структуру, связки более эластичны и растяжимы, мышцы недостаточно сильны и выносливы. Вследствие большей эластичности мышечно-связочного аппарата стопа может легко деформироваться.

В период 2004–2010 гг. на базе дошкольного образовательного учреждения № 131 города Иркутска проводился мониторинг физического развития, физической подготовленности и состояния опорно-двигательного аппарата у детей. Всего было обследовано 786 детей (3–7 лет), из них 432 девочки и 354 мальчика.

Также в период с 2004 по 2010 гг. проводилась целенаправленная и систематическая работа по анализу состояния опорно-двигательного аппарата стопы у детей старшего дошкольного возраста (5–7 лет). Определение именно этого возрастного периода в качестве исследуемого основывается на определении стадий формирования стопы у детей. До 5 лет у детей стопа интенсивно формируется и часть рессорной функции свода берёт на себя подкожная клетчатка, заполняющая своды стопы [Ловейко, 1982, с. 124; Козырева, 2005, с. 12; Чёрная, 2007, с. 85]. Процесс формирования костей стопы и мышечно-связочной системы стопы продолжается, по данным большинства авторов [Козырева, 2005, с. 48], примерно до 5–6 летнего возраста, поэтому только в эти возрастные периоды можно говорить о наличии или отсутствии плоскостопия у ребенка.

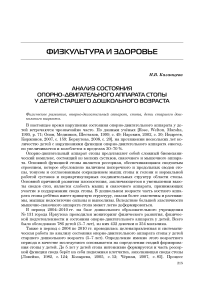

В период с 2004 по 2010 гг. было определено количество детей 5–7 лет, имеющих продольное плоскостопие. На графике рис. 1 показано в процентном соотношении количество детей 5–7 лет, имеющих продольное плоскостопие в период с 2004 по 2010 гг.

Таблица 1 Статистика критериев достоверности распределения детей по росто-весовым показателям в зависимости от состояния ОДА стоп в виде коэффициента плоскостопия Чижина

|

Пол |

Критерий Кремера–Уэлча |

Критерий Вилкоксона– Манна–Уитни |

|

Девочки |

W = 2,6194 P > 0,05 |

T = 3,2271 P > 0,05 |

|

Мальчики |

W = 2,8111 P > 0,05 |

T = 3,7956 P > 0,05 |

Данные представлены на начало каждого учебного года. Диагностика продольного плоскостопия осуществлялась с помощью метода плантографии, анализ отпечатков стоп проводился по методике Чижина, позволяющей определить коэффициент плоскостопия.

Анализ состояния опорно-двигательного аппарата стопы и уровень физического развития детей показали некоторую закономерность. Так, дети, имеющие показатели роста и веса выше среднего, как правило, имели в большей степени проблемы в состоянии опорно-двигательного аппарата стопы, чем остальные. У детей величина отношения общего веса к размеру стопы значительно больше, чем у взрослых [Чёрная, 2007, с. 88], поэтому на всю опорную поверхность, особенно на область свода стопы, ложатся более значительные нагрузки. Следовательно, у детей с массой выше средних величин опорно-двигательный аппарат стопы испытывает более значительные нагрузки, чем у детей с нормальным и меньшим весом. Если показатель роста детей больше среднего, причиной наличия плоскостопия является слабость мышечно-связочного аппарата нижних конечностей. Длина тела к 5–7 годам увеличивается на 8–10 см в год, и происходит бурный рост туловища и конечностей в длину [Панасюк, Тамбовцева, 1998, с. 276; Солодков, Сологуб, 2001, с. 429]. Так, у интенсивно растущих детей развитие мышечной массы не успевает за удлиняющимися костями, что, в свою очередь, и предполагает слабость мышц свода стопы.

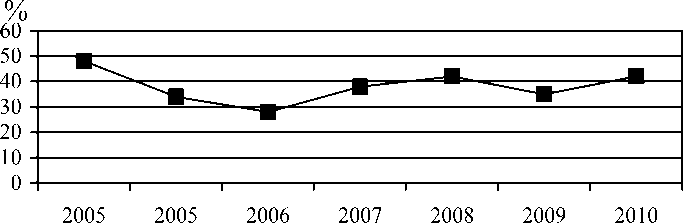

Мы распределили детей старшего дошкольного возраста, имеющих продольное плоскостопие, на две группы. Первую группу составляли дети с уровнем физического развития выше среднего по показателям роста и веса (назовём её «группа риска»), вторую группу – дети со средним данными и ниже среднего (назовём её «обычная группа»). Мы хотели определить, есть ли у детей со значениями роста и веса выше среднего более значительные отклонения в состоянии опорно-двигательного аппарата стопы, чем у детей со средними или ниже среднего показателями этих значений. Существенно, что мы изучали динамику распределения по группам не всех детей, а только тех, которые имели нарушения в состоянии стоп.

На рис. 1 представлена динамика распределения мальчиков с высоким уровнем физического развития (группа риска) и средним и ниже среднего уровнями физического развития (обычная группа) относительно состояния ОДА стопы в виде коэффициента плоскостопия Чижина в период с 2004 по 2010 гг.

Рис. 1. График процентного соотношения детей, имеющих плоскостопие от общего числа детей в период с 2004 по 2010 гг. в МДОУ № 131 г. Иркутска

Рис. 2. График распределения по группам физического развития мальчиков 5–7 лет по коэффициенту Чижина в виде средних величин в период с 2004 по 2010 гг.

Визуально на обоих графиках видно, что дети, отнесённые к группе риска, имеют более значительные отклонения в состоянии стоп на протяжении всего изучаемого периода, чем дети, имеющие средний или ниже среднего уровень физического развития. Среднее значение коэффициента Чижина у детей, отнесённых к группе риска, колеблется в пределах 2, 2–3,2, в то время как среднее значение коэффициента Чижина у детей со средним и ниже среднего уровнями физического развития колеблется в пределах 1,3–2,4.

Математическая обработка экспериментальных данных включала в себя расчет эмпирических значений критериев Кремера – Уэлча и Вилкоксона – Манна – Уитни , которые были вычислены с помощью инструмента «Описательная статистика» в компьютерной программе Microsoft Excel для Windows.

Данные статистики свидетельствует о том, что динамика распределения детей по росто-весовым показателям (групп с высоким уровнем физического развития и групп со средним и ниже среднего уровнями физического развития) в зависимости от состояния опорно-двигательного аппарата стопы в виде коэффициента плос- костопия Чижина является статистически достоверной как у мальчиков, так и у девочек.

В результате исследований динамики распределения детей 5–7 лет, имеющих продольное плоскостопие, по группам физического развития и статистической обработки этих данных было выявлено, что дети, имеющие уровень физического развития выше среднего, в большей степени подвержены возникновению нарушений опорно-двигательного аппарата стопы, чем дети со средним и ниже среднего уровнями физического развития по росто-весовым показателям.

Полученные данные могут быть использованы в организации коррекционной работы с детьми, имеющими нарушения функции стоп, в условиях дошкольных образовательных учреждений. Мы рекомендуем создавать отдельные группы по коррекции нарушений опорно-двигательного аппарата стопы для детей, имеющих росто-весовые показатели выше среднего, так как эти дети нуждаются в индивидуализации процесса организации работы по коррекции плоскостопия.