Анализ состояния периферического кровообращения и параметров ЭЭГ при операционной травме трав

Автор: Ширинбеков Н.Р., Сальников В.Г., Красносельский К.Ю., Дячук А.В., Белов А.А., Александрович Ю.С.

Журнал: Вестник Национального медико-хирургического центра им. Н.И. Пирогова @vestnik-pirogov-center

Статья в выпуске: 1 т.4, 2009 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/140187717

IDR: 140187717 | УДК: 612.13:

Текст статьи Анализ состояния периферического кровообращения и параметров ЭЭГ при операционной травме трав

УДК: 612.13: 616.12-073.7-089

Дячук А.В., Белов А.А., Александрович Ю.С.

Санкт-Петербургская государственная педиатрическая медицинская академия,

ФГУЗ КБ №122 им. Л.Г. Соколова ФМБА России

ANALYSIS OF PERIPHERAL CIRCULATION AND EEG PARAMETERS IN CASE OF SURGICAL TRAUMA

Для определения интенсивности операционного стресса или адекватности глубины анестезии используются различные варианты периоперационного мониторинга: АД (систолическое, диаcтолическое, среднее), частота пульса и ее вариабельность (кардиоинтервало-графия), электроэнцефалография, темп диуреза, уровень стресс-гормонов (адреналин, норадреналин, дофамин и кортизол, уровень глюкозы) и т.д. Такое многообразие параметров стимулирует к выявления общих закономерностей, к выработке узкого круга критериев не дублирующих друг друга.

M. Johnstone [5] показал, что регистрируемое при помощи фотоплетизмографии сужение сосудов на пальце – ранний и чувствительный признак адренергической активности у человека. Принципы фотоплетизмографии в настоящее время широко используются в пульсоксиме-трии, где величина изменения наполнения сосудистого русла оценивается при помощи перфузионного индекса (ПИ), который представляет собой отношение сигналов поглощения света: амплитуды пульсирующей составляющей к постоянной составляющей в момент диастолы [3].

В 1937 г. A.E. Guedel ввел понятие стадий общей анестезии [4]. С.Н. Ефуни [2] соответственно 4 стадиям общей анестезии по Гведелу предложил 5 электроэнцефалографических стадий. В настоящее время широко распространен прямой интраоперационный контроль деятельности ЦНС при помощи электроэнцефалографии (ЭЭГ) [6]. Все методики оценки ЭЭГ следуют правилу A.J. Faulconer и R.G. Bickford (1949), согласно которому изменения картины ЭЭГ под действием анестетиков проявляется как «замедление частоты и первоначальный подъём, за которым следует снижение амплитуды ЭЭГ в зависимости от клинического диапазона глубины анестезии». Существование единого подхода свидетельствует о возможности использования общих закономерностей изменений ЭЭГ для оценки глубины анестезии.

До настоящего времени не проводился сравнительный анализ изменения ПИ и ЭЭГ при операционной трав- ме. Цель данной работы – сравнительный анализ ЭЭГ и ПИ на различных этапах оперативного вмешательства

Материал и методы

Обследовано 40 пациентов женского пола в возрасте 30–72 лет, с риском анестезии по ASA I-III, подвергшихся оперативному вмешательству под общей анестезией. Премедикация: на ночь феназепам 1 мг per os, за 30–40 мин до операции седуксен 10 мг внутримышечно, на операционном столе внутривенно 0,5 мг атропина, 5 мг сибазона, 3–5 мкг/кг фентанила. Индукция в анестезию осуществлялась пропофолом (2–2,5 мг/кг), а мышечная релаксация – ним-бексом (0,15 мг/кг). Поддержание анестезии проводили фентанилом (3–7 мкг/кг/ч) и пропофолом (2–6 мг/кг/ч). С целью поддержания миоплегии вводили нимбекс в дозе 0,1–0,2 мг/кг/ч. На протяжении всего оперативного вмешательства проводилась ИВЛ кислородно-закисной смесью в соотношении 1:2.

ЭЭГ исследовали прибором «МИЦАР-ЭЭГ-201», используя визуальный анализ и расчет спектральной мощности. Анализ ПИ осуществляли при помощи авторского программного обеспечения, написанного на языке C++, на основании данных, получаемых с анестезиологического монитора «КАРДИОЛАН». Информационная энтропия рассчитывалась по Шеннону и представлена в виде избыточности энтропии (ИЭ)[1]. Значение ПИ было масштабировано в диапазоне 0–4000 для удобства наблюдения за его изменением.

Пациенты обследованы на следующих этапах: исходное состояние до операции, индукция, интубация трахеи, перед разрезом, разрез, поддержания анестезии на травматическом этапе операции, пробуждение.

Результаты исследований и их обсуждение

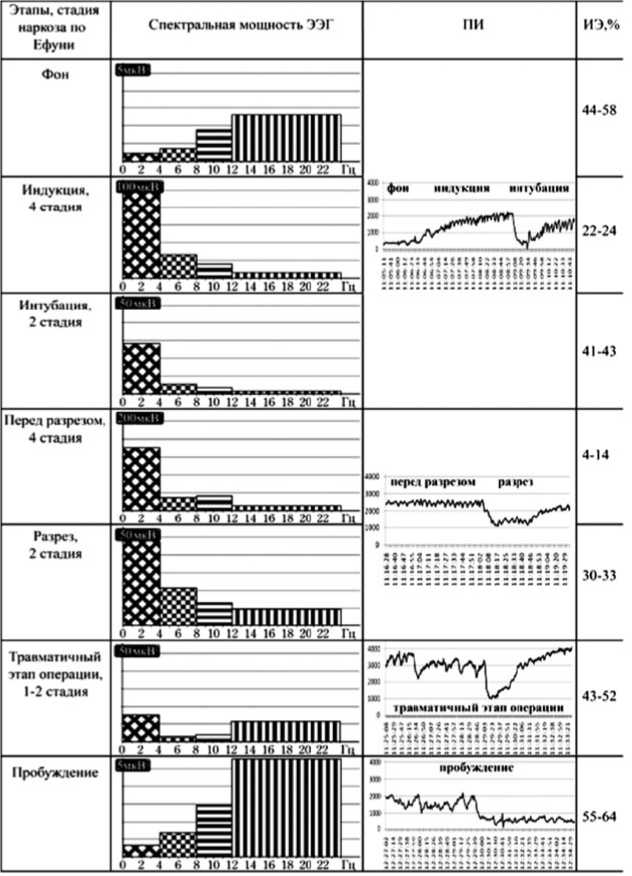

Результаты исследований пациентов, перенесших общую анестезию, представлены на рис. 1. Приведенная картина изменений ЭЭГ и ПИ наблюдалась у всех обследованных пациентов.

рис. 1.

доминированием в δ-диапазоне, отмечаются вспышки α -активности, также регистрируются участки десинхронизации. Численное значение ПИ увеличивается, наблюдается снижение вариабельности (ИЭ 22–24%). На тренде видны лишь низкоамплитудные дыхательные волны. Индукции осуществлялась до достижения 4-й стадии глубины анестезии по ЭЭГ. Для достижения такого уровня глубины анестезии требовалась различная доза препаратов. Глубина анестезии определялась не дозой введённого препарата, а изменениями ЭЭГ и ПИ.

Интубация. На ЭЭГ доминирует медленноволновая активность, значение величин спектральной мощности снижаются, α -вспышки на фоне доминирования медленноволновой активности исчезают. При интубации наблюдалось «пробуждение» ЭЭГ, т.е. анестезия становилась относительно поверхностной. В ответ на ларингоскопию, происходит уменьшение числовых значений ПИ в виде крутого «обвала», на введение эндотрахеальной трубки иногда регистрируется отдельный небольшой «провал» (ИЭ 41–43%). После окончания манипуляций ПИ восстанавливается до значений, сопоставимых с цифрами после индукции. Восстановление, как правило, происходит более инертно, чем снижение при проведении интубации.

Перед разрезом. На ЭЭГ доминирует медленноволновая активность в виде б, суб-доминации θ-диапазонов. Значение величин спектральной мощности возросли. Глубина анестезии по Ефуни соответствовала 4-й стадии. ПИ высокие, сопоставимы со значениями периода индукции. Вариабельность минимальна (ИЭ 4–14%).

Показатели центральной гемодинамики на различных этапах операции представлены в табл. 1. Как видно из полученных данных параметры гемодинамики недостоверно отражали описанные изменения в состоянии пациентов.

Состояние до операции (фон). На ЭЭГ наряду с регистрацией α -активности (8–12 Гц), преобладает высокочастотная β-активность (12–25 Гц). Спектральная мощность доминирует в диапазонах β и α. Регистрируется невысокое значение ПИ, также наблюдается выраженная вариабельность этого параметра ( ИЭ 44–58%), характеризующаяся плавным увеличением и кратковременными резкими снижениями значений.

Индукция. На ЭЭГ происходит смещение в сторону медленноволновой высокоамплитудной активности с доминацией в δ-диапазоне (0,5–4 Гц) и субдоминацией в θ-диапазоне (4–8 Гц). При введении пропофола наряду с

Разрез. На ЭЭГ доминирует медленноволновая активность в виде б, субдоминации 9. Значения величин спектральной мощности несколько снижены, наблюдался переход с 4-й на 2-ю стадию анестезии. Уменьшение значений ПИ наблюдается в виде одиночного или серии «обвалов». Минимальное значение ПИ в этом случае несколько выше исходного (до индукции), вариабельность ПИ возрастает (ИЭ 30–33%). Следует отметить, что интубация оказалась более травматичной манипуляцией, чем разрез.

Травматичный этап операции. На ЭЭГ равномерное распределение спектральной мощности по диапазонам, более выражено в θ- и α -области (при адекватной анестезии), либо перераспределение спектральной мощности в область α - и β-диапазоны (при неадекватной анестезии). На травматичном этапе операции (при адекватной анестезии) глубина анестезии соответствует 3-й стадии

Табл. 1. Показатели центральной гемодинамики на различных этапах операции

Пробуждение. На ЭЭГ происходит перераспределение спектральной мощности в область α - и β-диапазонов, также регистрируется в меньшей степени активность в б- и θ-диапазонах (зависит от степени наркотического угнетения). При пробуждении ЭЭГ проходит 1-ю стадию анестезии в сочетании с картиной ЭЭГ в сознании. Нативная ЭЭГ представлена на фоне δ- и θ-ритма участками α активности с вспышками волн β-диапазона. При просыпании на ЭЭГ регистрируются β-ритм, артефакты, связанные с движениями глазных яблок, вспышки α -активности при закрытых глазах. Происходит очень медленное постепенное уменьшение величины ПИ до исходных цифр с минимальной вариабельностью. Открывание глаз в ответ на голосовой раздражитель сопровождается резким и значительным увеличением вариабельности значений (ИЭ 55–64%). При проявлениях постнаркозной депрессии в ранний послеоперационный период ЭЭГ и ПИ изменяются следующим образом. ЭЭГ отличается «засыпанием», т.к. наряду с β- и α -активнос-тью отмечается нарастание значений медленноволновой б- и θ-активности.

ПИ характеризуется увеличением значений и снижением вариабельности до значений, схожих с индукцией анестезии, что опережает клинические проявления постнаркозной депрессии.

Таким образом, можно сделать вывод, что изменение ПИ и ЭЭГ возникают раньше, чем изменения гемодинамических показателей, в ответ на реакции пациента, обусловленные операцией и анестезией.

Анализ результатов пациентов, перенесших общую анестезию, позволяет сопоставить стадии анестезии с изменениями, как спектральной мощности ЭЭГ, так и ПИ (таблица 2).

Табл. 2. Сопоставление стадий наркоза по Гведелу, Ефуни и характеристик ЭЭГ и ПИ

|

Стадии эфирного наркоза по Гведелу |

Стадии наркоза по Ефуни |

Спектральная мощность δ -диапазона, мкВ2 |

Доля спектральной мощности δ -диапазона, % |

ИЭ, % |

||

|

Пациент в сознании |

< 2 |

10 |

44–58 |

|||

|

I |

Анальгезия |

1 |

< 2 |

5–10 |

50–65 |

|

|

II |

Возбуждение |

|||||

|

III |

Хирургическая: |

1-й уровень |

2 |

< 50 |

10–40 |

30–43 |

|

2-й уровень |

3 |

50–200 |

40–60 |

25–30 |

||

|

3–4-й уровень |

4 |

50–100 |

60–80 |

12–24 |

||

|

IV |

Агональная стадия |

5 |

<5 |

>80 |

0–12 |

|

Очевидна возможность оценки стадии наркоза не только по изменению спектральной мощности и доле δ- интервала, но и по оценке вариабельности ПИ при помощи избыточности энтропии.

Выводы

-

1. В отличие от показателей центральной гемодинамики ПИ и ЭЭГ демонстрируют более раннюю и высокую реакцию на операционную травму.

-

2. Установленная связь между изменениями ЭЭГ и ПИ в периоперацинном периоде позволяет оценивать глубину и адекватность проводимой анестезии при помощи анализа изменений как ЭЭГ, так и ПИ.

Список литературы Анализ состояния периферического кровообращения и параметров ЭЭГ при операционной травме трав

- Гайдышев И. Анализ и обработка данных: специальный справочник -СПб: Питер, 2001 -752 c.

- Ефуни С.Н. Электроэнцефалография в клинической анестезиологии. М:. Машгиз, 1961 -111 с.

- Калакутский Л.И., Манелис Э.С. Аппаратура и методы клинического мониторинга: Учебное пособие. -Самара: Самар. гос. аэрокосм. ун-т., 1999. -161 с.

- Guedel AE. Inhalation Anesthesia: A Fundamental Guide. New York: The Macmillan Co; 1937:25.

- Johnstone M. Digital vasodilatation: a sign of anaesthesia, British Journal of Anaesthesia, 1974, V. 46, P. 414-419.

- Sigl J.C., Chamoun N.G. An introduction to bispectral analysis for the electroencephalogram.//Journal of Clinical Monitoring. -1994. -V. 10., P. 392-404.