Анализ состояния здоровья молодежи как стратегического ресурса развития страны

Автор: Сорокина К., Мингазова З.Р.

Журнал: Экономика и социум @ekonomika-socium

Статья в выпуске: 2-4 (11), 2014 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена проблемам здоровья молодежи развития страны, а также каждого его региона. Проведено знакомство с понятийным аппаратом: даны определения понятий "здоровье населения", "молодежь". При этом были использованы законодательно закрепленные понятия. Здесь же обозначено кто входит в группу молодежи и где это закреплено законодательно. Проведен анализ по Российской Федерации и Республики Башкортостан. Обозначены показатели, по которым идет оценка здоровья населения.

Молодежь, здоровье населения, критерии оценки здоровья, социальная группа, российское общество

Короткий адрес: https://sciup.org/140108114

IDR: 140108114

Текст научной статьи Анализ состояния здоровья молодежи как стратегического ресурса развития страны

Молодежь является стратегическим ресурсом развития страны и каждого ее региона, поэтому забота о здоровье молодого поколения – одна из приоритетных задач любого государства.

Стоит отметить, что термин «молодёжь» является достаточно размытым, так как не закреплен ни в одном законодательном акте как Российской Федерации, так и Республики Башкортостан.

Большой энциклопедический словарь даёт нам такое определение: «молодежь - социально-демографическая группа, выделяемая на основе совокупности возрастных характеристик, особенностей социального положения и обусловленных тем и другим социально-психологических свойств, которые определяются общественным строем, культурой, закономерностями социализации, воспитания данного общества;

современные возрастные границы от 14-16 до 25-30 лет» [1]. При этом возрастные границы этой социальной группы незначительно варьируются, в зависимости от источника информации. Сейчас на уровне законодателя принято относить к категории молодежи лиц до 35 лет включительно. Это связано, в первую очередь, с реализацией различных государственных программ в области поддержки молодых семей (в этот период люди создают семьи, собственное дело, и нуждаются в жилье, а к 28-30 годам этого не всегда предоставляется возможным достичь).

По итогам Всероссийской переписи населения 2010 года данная категория населения в Республике Башкортостан представлена следующим образом:

-

• юноши и девушки в возрасте от 15 до 24 лет - 624,7 тыс. чел.;

-

• молодые люди в возрасте 25 - 30 лет - 333,6 тыс. чел. [2]

В Федеральном законе Российской Федерации «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» под здоровьем понимается состояние физического, психического и социального благополучия человека, при котором отсутствуют заболевания, а также расстройства функций органов и систем организма [3].

Критериев оценки здоровья населения более ста, но основными обобщающими медико-статистическими показателями, характеризующими здоровье населения, являются:

-

• уровень смертности,

-

• рождаемость,

-

• заболеваемость,

-

• физическое развитие,

-

• инвалидность,

-

• ожидаемая продолжительность жизни при рождении.

Рассмотрим эти показатели в динамике, опираясь на данные Росстата [4].

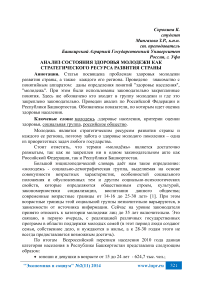

Рисунок 1 Ожидаемая продолжительность жизни при рождении

Как видно из диаграммы, показатель имеет неустойчивую динамику. В отдельные периоды отмечается даже значительное снижение. Последнее из них отмечалось с конца 1990-х годов до 2003 года, когда ожидаемая продолжительность жизни при рождении опустилась ниже 65 лет (64,86 года). После этого смертность начала снижаться, а ожидаемая продолжительность жизни - расти. За 2003-2011 годы прирост ожидаемой продолжительности жизни при рождении составил почти 5 лет (4,97 года).

В 2011 году ожидаемая продолжительность составила 64 года для мужчин и 76,6 года для женщин. Конечно, с 2005 года наблюдается повышение возраста, однако в развитых западноевропейских странах этот показатель составляет примерно 77-80 и 81-86 лет соответственно.

|

Таблица 1 Показатели рождаемости и смертности |

|||

|

Годы |

Всего, человек |

||

|

родившихся |

умерших |

естественный прирост/ убыль |

|

|

1950 |

2745997 |

1031010 |

1714987 |

|

1990 |

1988858 |

1655993 |

332865 |

|

2000 |

1266800 |

2225332 |

-958532 |

|

2005 |

1457376 |

2303935 |

-846559 |

|

2006 |

1479637 |

2166703 |

-687066 |

|

2007 |

1610122 |

2080445 |

-470323 |

|

2008 |

1713947 |

2075954 |

-362007 |

|

2009 |

1761687 |

2010543 |

-248856 |

|

2010 |

1788948 |

2028516 |

-239568 |

|

2011 |

1796629 |

1925720 |

-129091 |

|

2012 |

1902084 |

1906335 |

-4251 |

|

2013 |

1895822 |

1871809 |

24013 |

Главная причина сокращения населения - сверхсмертность. По уровню смертности на 1000 человек населения Россия в июле 2009 года находилась на 12-м месте с конца в глобальном рейтинге. Рост смертности в России начался в 1970-е годы и продолжался вплоть до середины 1990-х. Стоит отметить, что в последние годы началось сокращение числа умерших, а по итогам 2013 года наметился даже естественный прирост населения.

В этом плане представляет интерес для изучения динамика смертности трудоспособного населения от 15 до 35 лет (категория молодежи). Рассмотрим этот показатель на примере Республики Башкортостан.

Таблица 2 Динамика коэффициента смертности населения в трудоспособных возрастах в РБ (умерло на 100000 чел.)

|

Возраст |

Мужчины |

Женщины |

|||||

|

2010 г. |

1980 г. |

1990 г. |

2000 г. |

2010 г. |

1980 г. |

1990 г. |

2000 г. |

|

15–19 лет 58,6 |

156,7 |

154,0 |

254,0 |

133,7 |

68,9 |

78,2 |

70,9 |

|

20–24 лет 82,8 |

352,6 |

278,4 |

548,5 |

317,3 |

92,4 |

95,9 |

112,3 |

|

25–29 лет 150,6 |

461,9 |

322,8 |

605,5 |

507,0 |

108,4 |

76,1 |

130,3 |

|

30–34 лет 245,0 |

623,7 |

382,8 |

732,9 |

766,4 |

150,5 |

101,5 |

149,6 |

Из данных таблицы можно сделать несколько выводов.

Во-первых, практически во всех возрастных группах мужчин и женщин за период 1980–2000 гг. наблюдалась тенденция увеличения коэффициента смертности. К 2010 г. Возрастные показатели смертности стали снижаться.

Во-вторых, коэффициент смертности мужчин во всех возрастных группах превышает соответствующий показатель у женщин. Наиболее высокая разница коэффициента смертности приходится на возрастную группу 20–24, 25–29 и 30–34 года. Заметим, что указанные группы охватывают не только наиболее эффективный трудоспособный возраст человека, но и наиболее активный брачный возраст.

Очевидно, что большая гендерная разница в смертности оказывает негативное влияние на формирование семьи и способствует увеличению числа неполных семей.

Рождаемость в России в целом находится на нормальном для евроᴨейской страны уровне - примерно 11 новорожденных на 1000 человек населения в год (при смертности - 15 человек на 1000).

Сложившаяся геодемографическая ситуация находит отражение в показателях здоровья населения России. В последние 16 лет общая заболеваемость населения России постоянно растёт: она увеличилась с 158,3 млн. случаев в 1990 г. до 207,8 млн. в 2009 г., т.е. на 31%.

Заболеваемость населения характеризуется, прежде всего, на основе данных об обращаемости – по числу случаев заболеваний, выявленных (или взятых под диспансерное наблюдение) в течение года при обращении в лечебно-профилактические учреждения или при профилактическом осмотре. Отношение числа зарегистрированных случаев заболеваний к среднегодовой численности постоянного населения определяет уровень заболеваемости (частоту распространения заболеваний).

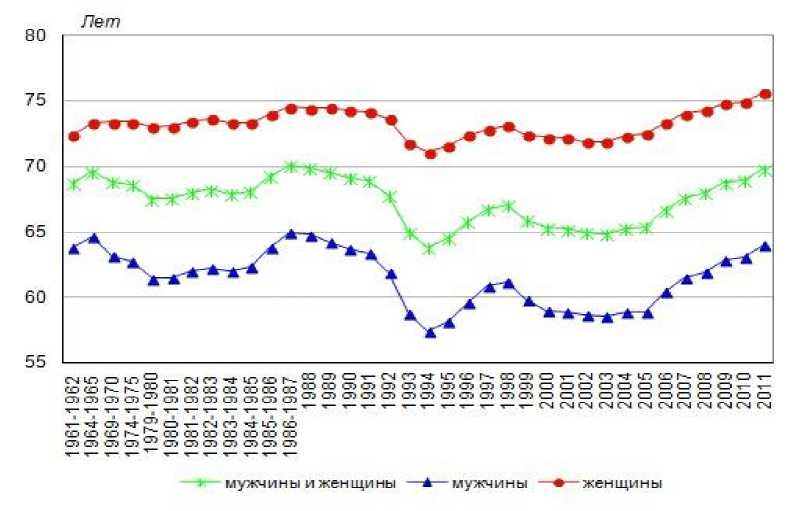

Рассмотрим динамику общей заболеваемости и, например, болезней органов дыхания, для наглядности [5].

Рисунок 2 Динамика общей заболеваемости и органов дыхания

Как видно из диаграммы, общая заболеваемость населения России устойчиво возрастает. Отчасти это является неизбежным следствием старения населения, отчасти – ухудшения состояния здоровья населения, о котором можно судить по данным, относящимся к определенным возрастнополовым группам. Уровень заболеваемости в значительной степени зависит также от полноты охвата населения медицинским наблюдением и, соответственно, полноты выявления случаев заболеваний. Уровень общей заболеваемости в 2010 году превысил значение 2000 года на 21,3%.

Что касается Республики Башкортостан, то здесь уровень общей заболеваемости увеличился практически вдвое - с 1022,8 больных в расчете на 1000 человек в 1990 году до 1935,7 в 2009 году.

Следующий показатель - физическое развитие населения – отражается в виде общего итога основных изменений в процессах заболеваемости, болезненности, нетрудоспособности, инвалидности и тому подобных показателей, которые происходили за определённый период. Поэтому отдельно на этом показателе мы не будем останавливаться.

Последний ключевой показатель здоровья – количество инвалидов и их доля в общем населении страны.

Таблица 3 Динамика инвалидности населения РФ 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Всего: тыс. человек 1463 1799 1474 1109 966 934 893 842 805 на 10 000 человек населения 128,0 156,9 128,0 95,9 83,3 80,3 76,6 72,2 69,1 В п роцентах от общей численности инвалидов: инвалиды I группы 11,3 10,7 9,4 9,6 10,5 11,7 15,3 15,6 15,9 инвалиды II группы 63,9 59,9 54,7 53,5 52,2 49,8 43,9 41,9 40,9 инвалиды III группы 24,8 29,4 35,9 36,8 37,4 38,5 40,8 42,5 43,2 Из общей численности инвалидов - инвалиды в трудоспособном возрасте: "Экономика и социум" №2(11) 2014 325

|

всего, тыс. человек |

529,1 |

565,9 |

544,8 |

454,3 |

431,8 |

436,6 |

441,0 |

417,2 |

395,2 |

|

в процентах от общей численности инвалидов |

36,2 |

31,5 |

37,0 |

41,0 |

44,7 |

46,7 |

49,4 |

49,5 |

49,1 |

Динамика инвалидности населения обладает тенденцией к снижению. Однако стоит отметить, что почти половина инвалидов находятся в трудоспособном возрасте. Это, в свою очередь, влияет на человеческий потенциал страны и ее регионов[5].

Таким образом, анализ состояния здоровья населения (и молодежи в том числе) показал наличие проблем в данной области. Особенно остро эти проблемы влияют на состояние здоровья молодого поколения[6]. Для комплексного решения указанных проблем здоровья молодежи необходимо разработать и принять на федеральном уровне Федеральную целевую программу «Молодежь России», а также федеральный закон «О государственной молодежной политике». В данных нормативных актах должны быть закреплены основные направления работы с молодежью, выработана карта развития молодежной политики, а также разработан комплекс мер по улучшению показателей состояния здоровья молодого поколения страны.