Анализ современного состояния проблемы управления научно-производственными организациями

Автор: Брюхова Е.М.

Статья в выпуске: 1 (62) т.20, 2024 года.

Бесплатный доступ

Научно-производственные организации, объединяющие в себе научные исследования с производственной деятельностью, активно взаимодействуют с академическими и научно-исследовательскими институтами, университетами, промышленными предприятиями и другими организациями для достижения поставленных целей. В статье устанавливается взаимосвязь эффективности научно-производственных организаций и образования, а также проводится систематизация отечественных и зарубежных исследований в области управления научно-производственными организациями. Делаются выводы относительно существующих подходов к управлению научно-производственными организациями, предлагаются пути их улучшения.

Научно-производственные организации, образование, методы управления, производительность труда

Короткий адрес: https://sciup.org/14129948

IDR: 14129948 | УДК: 658.5.012.1

Текст научной статьи Анализ современного состояния проблемы управления научно-производственными организациями

том 20 № 1 (62), 2024, ст. 2

Научно-производственные организации отличаются от других типов организаций своей основной целью, которая заключается в осуществлении научных исследований и превращении их результатов в конкретные промышленные или технологические продукты.

Научно-производственные организации — это организации, которые объединяют в себе научные исследования с производственной деятельностью, выполняющие функцию разработки и внедрения инноваций на основе научных исследований. Научнопроизводственные организации активно взаимодействуют с академическими и научноисследовательскими институтами, университетами, промышленными предприятиями и другими организациями для достижения поставленных целей. Научно-производственные организации играют ключевую роль в развитии современного общества, обеспечивая инновации, научные исследования и производственную деятельность.

Можно выделить основные характеристики научно-производственных организаций:

-

1. Исследовательская направленность: ориентированы на проведение научных

-

2. Производственная составляющая: отличительной особенностью является их

-

3. Междисциплинарность: объединяют разные области знаний и экспертизу для реализации сложных научных исследований и создания передовых технологических решений.

-

4. Финансирование и гранты: деятельность зависит от финансирования и грантов со стороны государственных организаций, коммерческих компаний или научных фондов для функционирования и осуществления исследовательской деятельности.

исследований в определенной области или секторе, стремятся к разработке новых знаний, технологий и инноваций.

способность переводить результаты исследований в конкретные продукты, услуги или промышленные решения. Они нацелены на коммерциализацию научных достижений.

Опыт создания научно-производственных организаций имеет международный охват. Примедем несколько международных примеров. Агентство промышленного развития Сингапура (EDB Singapore) — это организация, осуществляющая разработку и привлечение промышленных инвестиций в Сингапур, с целью поощрения научных исследований и развития новых технологий. Национальный центр космических исследований и аэрокосмической промышленности (NASA) — крупнейшая научно-производственная организация, которая занимается исследованиями космоса, разработкой ракет, спутников и других технологий в области космической отрасли. Tesla, Inc. — американская компания, специализирующаяся на разработке и производстве электрических автомобилей, энергетических хранилищ и солнечных панелей. Это примеры международных научнопроизводственных организаций, объединяющих науку, инженерию и производство.

Важно отметить, что работа научно-производственных организаций связана с особенностью планирования и подготовкой плана работ, который начинается с научноисследовательского отдела с последующем переходом в производственный отдел.

Особенностью планирования деятельности научно-произвордственных организаций являются:

-

• уникальность, которая ограничивает применяемость типовых методов решений, как это имеет место в материальном производстве;

том 20 № 1 (62), 2024, ст. 2

-

• связь исследований с практикой, укрепляющаяся по мере превращения науки в непосредственную производительную силу;

-

• анализ наличия необходимых компетентнций для выполнения работ у сотрудников

-

• анализ денежных затрат и выгод от производства уникального продукта.

Все этапы выполнения работ должны быть согласованы с коллективом выполняющих эти работы сотрудников, проведено оповещение руководителей организации о денежных и временных затратах.

Кроме того, в плане обязательно должна быть представлена входная информация, которая определяется заданиями на проведение научно-исследовательских работ (рис. 1), этими заказами могут являться государственные зазказы, заказы других организаций или прямые договора между исследовательскими организаициями и производством. Выходная информация определяется номенклатурой созданных образцов и видов научно-технической продукции с заданными параметрами [3].

Рис. 1. Логическая схема составления планов в НПО [3]

Рассматривая научно-производственные организации, можно выделить ряд характерных отраслевых особенностей [1]:

-

- выполнение научно-технических работ связано с созданием и развитием

инновационного потенциала предприятия и страны в целом;

-

- наличие государственного заказа на научные исследования, разработки, продукцию;

том 20 № 1 (62), 2024, ст. 2

-

- инвестирование целевых государственных средств, направляемых на совершенствование существующих и развитие новых производств;

-

- организация процессов создания научно-технической продукции основывается на принципах проектного управления;

-

- целевая направленность процессов научно-технической деятельности и многопрофильность результатов НИОКР;

-

- персонифицированный (личностный, индивидуальный) характер научного труда, многообразие форм организации научно-технической деятельности;

-

- вероятностный характер результатов научно-технической деятельности;

-

- однократность (уникальность) и неповторяемость научно-производственных циклов;

-

- многократность, многообразие и межотраслевой характер использования результатов научно-технической деятельности;

-

- наличие временного лага (разрыва) между моментом завершения НИОКР и внедрением результатов в производство;

-

- наличие высокого уровня конкуренции наукоемкой продукции и новых технологий, выпускаемых научно-производственными организациями, как со стороны отечественных предприятий, так и состороны зарубежных компаний;

-

- выполнение определенных функций, имеющих своей целью обеспечение социальной стабильности, обороноспособности, экономической безопасности и доходности государства как собственника имущества;

-

- ориентированность в решении вопросов стратегии и перспектив деятельности предприятия на задачи развития соответствующейотрасли.

В современных условиях сложился ряд вызовов и проблем управления научнопроизводственными организациями, среди которых:

-

1. Снижение эффективности научных исследований. Управление процессом научных исследований может столкнуться с проблемами, связанными с снижением эффективности. Это может быть вызвано различными факторами, включая отсутствие инноваций, недостаточное финансирование, ограниченный доступ к оборудованию и техническим ресурсам, а также проблемы с научным персоналом и его мотивацией.

-

2. Ограничения бюджетных средств и финансирования. Научно-производственные организации часто сталкиваются с ограничениями бюджетных средств и финансирования. Недостаток финансирования может оказывать негативное влияние на возможности по проведению исследований, разработке новых технологий,

-

3. Сложности в сотрудничестве с другими организациями и индустриями. В научнопроизводственных организациях сотрудничество с другими организациями и

- индустриями играет важную роль в решении сложных научных задач и коммерциализации новых технологий. Однако такое сотрудничество может

-

4. Управление рисками и неопределенностью в научно-производственных проектах. Научно-производственные проекты часто связаны с высокими степенями риска и неопределенности. Исследования и разработки новых технологий могут сталкиваться с непредвиденными техническими проблемами, изменениями регулирующей среды, нестабильностью рынка или неудачными результатами. Управление такими рисками и неопределенностью требует гибкости, адаптивности и эффективных стратегий реагирования на изменения обстановки.

привлечению талантливых ученых и специалистов, а также на инфраструктуру и оборудование.

столкнуться с проблемами, такими как различия в целях и методах работы, ограниченный доступ к информации и ресурсам, а также сложности в установлении доверительных отношений и управлении конфиденциальностью.

С другой стороны, сложившиеся вызовы и проблемы предоставляют возможности для развития инноваций. Решение этих проблем требует разработки эффективных стратегий, сотрудничества, отслеживания, адаптации к доминирующим тенденциям или формирование собственного лидерского тренда.

Взаимосвязь эффективности научно-производственных организаций и образования

Ключевым аспектом управления научно-производственными организациями является развитие человеческого потенциала. Человеческий потенциал является одним из основных ресурсов научно-производственной организации. Постановка проблемы управления научнопроизводственными кадрами связана с удержанием квалифицированных и мотивированных специалистов, развитие профессиональных навыков и стимулированием к творческому мышлению и инновационной деятельности. Это ставит вопрос анализа и развития институтов воспитания и образования.

Институты воспитания и образования стали формировать как специфические формы человеческой деятельности с древнейших цивилизаций. Изменялись формы организации и рынок труда, содержание и охват образования (табл. 1 – 2).

Таблица 1. Грамотность1 мужчин (М) и женщин (Ж) в возрасте старше 9 – 15 лет в некоторых странах в

XVII – XX вв. (%)

|

Страна |

1600 |

1700 |

1800 |

1850 |

1889 |

1913 |

1920 |

1939 |

1959 |

1980 |

|

|

СССР |

М |

4–8 |

19 |

31 |

54 |

58 |

94 |

99,1 |

99,8 |

||

|

Ж |

2—6 |

10 |

13 |

26 |

32 |

82 |

97,5 |

99,8 |

|||

|

Ж |

19* |

60 |

75*** |

99,5 |

|||||||

|

Великобри тания |

М |

24* |

47* |

68* |

72* |

91* |

99* |

98 |

99,5 |

||

|

Ж |

11* |

31* |

43* |

45* |

89* |

99* |

98 |

99,5 |

|||

|

США |

М |

65* |

70* |

81* |

88 |

93 |

94 |

96 |

98 |

99,5 |

|

|

Ж |

33* |

45* |

76* |

85 |

93 |

94 |

96 |

98 |

99,5 |

||

|

Ж |

50* |

84* |

95* |

99 |

98 |

99,5 |

|||||

|

Франция |

М |

16* |

29* |

47* |

69* |

89* |

95* |

95 |

95 |

96 |

99,5 |

|

Ж |

14* |

27* |

46* |

81* |

94* |

93 |

96 |

96 |

99,5 |

||

|

Япония |

М |

54 – 75** |

97 |

98* |

98* |

99* |

99 |

99,5 |

|||

|

Ж |

19 – 21** |

97 |

96,7 |

99,5 |

|||||||

Примечания: * Грамотность населения старше 20 лет. ** Процент детей школьного возраста, посещающих школу.

Источник: составлено автором на основе: Б.Н. Миронов История в цифрах. Математика в исторических исследованиях. – М.: Наука, 1991., с. 135.

Таблица 2. Продолжительность рабочей недели в промышленности в некоторых странах в XIX –

XX вв.

|

Страна |

1880 |

1913 |

1929 |

1938 |

1950 |

1960 |

1970 |

1980 |

1987 |

|

СССР* |

74 |

57,6 |

45** |

42** |

47,8** |

40,3 |

40,5 |

40,5 |

40,4 |

|

Австрия* |

60 |

48*** |

47,6*** |

47,4*** |

43,5 |

37,4 |

33,3 |

32,2 |

|

|

Великобритания* |

56 |

47*** |

46,5 |

46,1*** |

47,4 |

42,1 |

40,9 |

42,2 |

|

|

США*** |

60 |

55,7 |

44,2 |

35,6 |

40,5 |

39,7 |

39,8 |

39,7 |

41,0 |

|

ФРГ*** |

60 |

55,5 |

46 |

46,5 |

46,2 |

45,6 |

43,8 |

41,6 |

40,1 |

|

Франция* |

60 |

60 |

48 |

40,8 |

45 |

45,5 |

44,8 |

40,7 |

38,7 |

|

Япония* |

59 |

59,6 |

49,9 |

50,6 |

43,3 |

41,2 |

41,3 |

Примечания: * Фактически отработанные часы. ** Установленные часы. *** Оплаченные часы, то есть, включая отпуск, праздничные дни, простои и т.п.

Источник: составлено автором на основе Б.Н. Миронов История в цифрах. Математика в исторических исследованиях. – М.: Наука, 1991., с. 140.

Представим краткий обзор изменений в ситсеме образования за последние 30 лет с акцентом на проблемные аспекты. Отметим, что рассматривать проблемы и тенденции образования в отрыве от содержательных моделей невозможно, в связи с чем, выделены соответствующие подразделы.

Дошкольное и школьное образование

Можно выделить две принципиальные системы образования или «два коридора» образования. Первый – система образования для элиты. И «второй коридор», который не

1 Данные в таблице приведены с учетом методологии: в СССР грамотность рассматривалась, как умение читать; в прочих странах — умение читать и писать.

являются «худшим» вариантом, здесь разница в способе организации, принципах составления учебных планов и программ. Для двух разных школ пишутся разные учебники. Например, в первой школе: содержательные, диалектические описания, заставляющие размышлять, изучаются произведения писателей, в которых ставятся вечные проблемы человека, психологические и социальные конфликты. В другой, – примитивное описание фактов, отрывки из произведений, в которых описаны сцены сельской природы и практически отсутствует человек; оценки по точности передачи изученного материала и числу ошибок, исключая собственное мнение. В школе «первого коридора» естественные науки изучаются систематически и абстрактно, в соответствии с научной классификацией. В другой: естественные науки излагаются с помощью эмпирического наблюдения, систематизация рассматривается как нежелательный подход2.

В СССР в системе образования был сделан выбор в сторону единой системы: не коридоры развития, а один для всех; не мозаичное (модульное) обучение, а единое дисциплинарное обучение для всех.

В 90-е годы сделан обратный шаг – переход к «модульному» типу образования (табл. 3). Это отказ от дисциплинарного строения как отражения научной картины мира.

В России школы работают по программам, содержание которых регламентируется Федеральными образовательными стандартами соответствующего уровня (начальному общему, основному общему, среднему (полному) общему образованию) и предполагает минимум внутришкольного выбора. Можно выделить 7 программ обучения для начальных классов (Школа России, РИТМ, Перспектива и другие)3, а с сентября 2021 года школы переходят на модульную систему обучения (6 модулей (по 4 недели), после каждого -недельные каникулы). При этом совокупный объем школьной нагрузки в России ниже по сравнению со многими странами (средний объем школьной нагрузки в России – 6058 часов (начальное и основное общее образование), в США – 8877 часов; Евросоюз (22 страны) – 7247 часов; Финляндия – 6327 часов).

том 20 № 1 (62), 2024, ст. 2

Таблица 3. Сравнение разных систем образования

|

Основные характеристики |

Дисциплинарная система образования (ориентирована на создание нового) |

«Мозаичная» (модульная) система подготовки (ориентирована на использование существующего) |

|

Базовый принцип образования |

Фундаментальность и хорошая теоретическая подготовка; окружающий мир как единая целостная система |

Практические знания, развитие практических компетенций и навыков; отсутствие понимания единства системы окружающего мира как целостной картины мира |

|

Базовая квалификация |

Новаторская работа в сфере науки и прорывных технологий, нацеленность на совершенствование и создание нового в отрасли / профессии |

Техническая работа по освоению и использованию технологий, нацеленность на качественное выполнение прикладных работ, отсутствие потребности к новому |

|

Поддержание квалификации |

Самостоятельное образование, умение ставить и решать новые задачи на основе фундаментальных, теоретических знаний |

Необходимо специальная переподготовка и повышение квалификации в системе образования по требованию работодателя, отсутствие потребности самостоятельно учиться |

Источник: составлено и дополнено автором на основе: Иванов В.В., Малинецкий Г.Г. Россия: XXI век. Стратегия прорыва: Технологии. Образование. Наука. – М.: Ленанд, 2016.

Основным элементом реформы общеобразовательных школ после распада СССР стал единый государственный экзамен (ЕГЭ), эксперимент начался в 2001 года, а в 2009 году стал обязательным. Это привело к кризису школы (школа готовит к сдаче ЕГЭ), а университеты стали заполняться «случайными» студентами, непонимающими профессии на которую поступили, и не подготовленными к ее освоению. Действительно, введение ЕГЭ расширило возможности доступа к высшему образованию для детей из малообеспеченных детей и проживающих вне крупных городов. Но при этом существуют принципиальные отличия между вступительными испытаниями в вузе и в средней школе, когда в вузе требуется определить способности и готовность абитуриента к задачам в рамках той или иной профессии. ЕГЭ сыграл роль катализатора разрушительных реформ образования.

Упал международный рейтинг качества школьного математического и естественнонаучного образования. С одной стороны, российские четвероклассники показывают высокие результаты математической и естественнонаучной грамотности TIMSS, а вот выпускники основной школы по данным PISA не высоки. В советские времена4 ребята

(а речь идет не о призёрах олимпиад, а о среднестатистическом школьнике) входили в первую тройку или пятерку лидеров, а сейчас (данные 2018 г.) в четвертом десятке5.

Продолжается снижение численности контингента учителей. Сохраняется большое количество учителей пенсионного возраста, притом, что лишь 40 процентов выпускников педагогических вузов приходят работать в школы. В отдельных субъектах Российской Федерации после первых 3 лет педагогической деятельности только одна шестая часть молодых педагогов остается работать в системе образования6.

В СССР многое дополнительное образование было бесплатным, мало кто инвестировал в основное образование детей. В современной же России семьи готовы (или вынуждены?) инвестировать деньги в основное и дополнительное образование детей для обеспечения «лучшего» будущего в вузе и являются мировыми лидерами по времени, которое тратят на помощь детям в выполнении домашних заданий. Структура же школьного образования в основном формируется государственными учреждениями (40 500 государственных школ и 850 частных школ по данным Минпросвещения РФ (форма ОО-1, 2018 год)).

Высшее образование: рост производительности труда?

Сегодня политические деятели и работники ключевых государственных служб уверенно рассуждают о повышении качества образования, научных исследованиях в университетах, которые или вышли или со временем должны выйти на мировой уровень. При этом в системе высшего образования продолжают объединять (укрупнять) университеты, закрывая ведущие кафедры. Этому способствовали: программа создания 33 опорных вузов России, ориентированные на региональные задачи (!) (2016 – 2020 гг., всего за 5 лет было выделено более 5 млрд. руб. из средств федерального бюджета), а с 2021 года (не менее 100 вузов) – Программа стратегического академического лидерства «Приоритет-2030» (для участия в которой многие вузы предполагают объединение).

При этом растет учебная нагрузка преподавателей. Нагрузка доцента в вузе составляет 800-900 часов (30 часов в неделю, а на научную работу (для профессионального роста, получения грантов и международной работы научная работа необходима (!)) у преподавателя просто не остается времени). Заработная плата при этом совсем не высокая. По состоянию на

27 августа 2021 г. 7, по профессии «профессор» в России открыто 270 вакансий. Для 37,8% открытых вакансий работодатели указали заработную плату в размере 35,4 тыс. руб.; 22,6% объявлений – с зарплатой 19,8 тыс. руб.; 14,8% - с зарплатой 27,6 тыс. руб. В отрасли «Образование/Наука» на ту же дату в России открыто 906 вакансий. Для 28,3% открытых вакансий работодатели указали заработную плату в размере 10,4 тыс. руб.; 24,8% объявлений – с зарплатой 14,1 тыс. руб.; 19,1% - с зарплатой 17,8 руб. Это означает, что преподаватели идут подрабатывать, работая «на износ», глядя на них активная и перспективная молодежь не пойдет на преподавательские ставки, предпочитая более легкую8 и лучше оплачиваемую работу. При этом, как отмечают авторы9, судя по налоговым декларациям, зарплата ректоров ряда вузов превышает 1 миллион рублей в месяц.

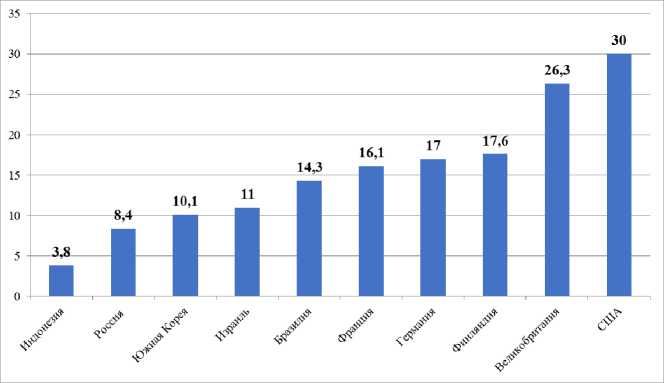

В России сегодня более 700 вузов (68% из которых государственные учреждения) и более 4 млн. студентов (92 % студентов обучаются в государственных вузах). Сегодня из сектора негосударственных вузов практически вытеснены коммерчески ориентированные с низким качеством образования. Отношение к платному высшему образованию изменилось: многие семьи готовы платить за получение образования высокого качества (на платной основе (в частном вузе или на платном месте в государственном вузе) обучается каждый второй студент(!)). При этом каждый третий гражданин России в возрасте 17 – 25 лет учится в ВУЗе. Высшее образование сегодня есть у 40% молодежи, что соответствует развитым странам мира (по данным ОЭСР на 2018 год доля молодежи 25 – 34 лет с высшим образованием по странам мира: Китай – 8%, Германия – 31%, США – 37%, Великобритания – 43%, Нидерланды – 46%, Литва – 55%). Очевидно, что наличие 40% населения с высшим образованием не обеспечивает России рост производительности труда. Расходы на одного студента в РФ на невысоком уровне – в 3 раза ниже показателя Великобритании и в 4 раза ниже показателя в США10.

Рис. 2. Расходы на образование в России и других странах в 2015 году (тыс. долларов США на одного студента)

Безусловно, для развития научно-производственных организаций и создания инноваций требуется инвестиции в воспитание и образование, требуется качественное образования и культура кадров, уже потом эффетивная координация работы между командами и подразделениями, определение ролей и ответственности.

При этом управление научно-производственными организациями представляет собой сложный и многогранный процесс, включающий гибкую систему управления персоналом и инновационные практики, обеспечивающие устойчивость и успешное развитие таких организаций в современных условиях.

Систематизация отечественных и зарубежных исследований в области управления научно-производственными организациями

Управление научно-производственными организациями является сложным и многоуровневым процессом, требующим использования разнообразных методов и систем. Для эффективной работы таких организаций необходимо уметь планировать и контролировать научные исследования, разрабатывать инновации, эффективно управлять человеческими ресурсами и выбирать подходящую систему управления.

Можно выделить несколько методов управления научно-производственными организациями.

-

1. Методы планирования и организации работ. Включает:

-

- Стратегическое планирование: Определение долгосрочных целей, разработка стратегий и тактик для достижения этих целей.

-

- Тактическое планирование: Разработка конкретных планов и программ действий для выполнения задач в рамках установленных стратегий.

-

- Управление проектами: Организация работ по определенному проекту, выделение ресурсов, установление сроков и контроль выполнения этапов проекта.

-

2. Методы контроля и оценки результатов научных исследований. Включает:

-

- Мониторинг и оценка: Постоянное отслеживание хода исследовательских работ, проверка соответствия результатов поставленным целям и планам.

-

- Экспертиза и пиринговая оценка: Привлечение экспертов из внешних организаций для проверки качества научных исследований и оценки их значимости и достоверности.

-

- Метрики производительности: Использование количественных и качественных показателей для измерения успешности научных исследований.

-

3. Методы управления инновациями и технологическим развитием. Включает:

-

- Технологическое планирование: Определение направлений развития технологий и инноваций, подготовка и реализация планов развития.

-

- Технико-экономический анализ: Исследование потенциальной эффективности и

- оценка затрат на внедрение новых технологий и инноваций.

-

- Управление интеллектуальной собственностью: Создание стратегий по охране и

- коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности, таких как патенты или авторские права.

-

4. Методы управления человеческими ресурсами. Включает:

-

- Подбор и найм персонала: Определение требуемых навыков и компетенций, поиск, оценка и подбор квалифицированных сотрудников.

-

- Обучение и развитие: Предоставление сотрудникам необходимых знаний и навыков, повышение их профессионального уровня и развитие потенциала.

-

- Мотивация и стимулирование: Создание среды, способствующей мотивации сотрудников, предоставление стимулов за достижение результатов.

-

- Коммуникация и командная работа: Обеспечение эффективного обмена информацией, развитие коммуникационных навыков и создание сотрудничества между участниками процесса.

Перечисленные методы обеспечивают эффективное управление научнопроизводственными организациями, позволяют достигнуть поставленных целей.

Анализ деятельности научно-производственных организаций позволил выделить четыре применяемые системы управления:

-

1. Иерархическая система управления.

-

2. Функциональная система управления.

-

3. Матричная система управления.

-

4. Система управления по проектам.

Классическая форма организации управления, основанная на иерархической структуре, где руководители и подчиненные занимают различные позиции в иерархии, информация идет по вертикали от начальника к подчиненным. Принятие решений и распределение задач осуществляется сверху вниз, контроль за выполнением работ осуществляется руководителями.

Ориентирована на разделение работы на функциональные области или отделы, каждый из которых отвечает за выполнение определенных задач или функций. Руководители функциональных подразделений имеют специализированные знания и навыки в своей области и отвечают за координацию и контроль работы внутри своего отдела.

Комбинация иерархической и функциональной структур, где сотрудники организации работают над проектами, одновременно подчиняясь руководителям функциональных отделов и проектному менеджеру. Горизонтальные коммуникации становятся более важными, и сотрудники могут быть временно назначены на несколько проектов одновременно.

Предполагает организацию работы научно-производственной организации на основе проектов. Каждый проект имеет своего руководителя, который отвечает за планирование, организацию, контроль и выполнение проектных задач. Управление по проектам позволяет лучше адаптироваться к изменяющимся требованиям и обеспечивает более гибкую организацию работы.

Подробнее результаты анализа представлены в таблице 4.

Таблица 4. Используемые в управлении научно-производственными организациями методы

|

№ п/п |

Метод |

Описание |

|

1 |

Методы структурной декомпозиции и моделирования |

Суть метода состоит структуризации проекта по различным признакам. Служат информационной основой для формирования всей документации. Строится иерархическая система моделей, отображающая интересы разных уровней руководства и участков проекта. |

|

2 |

Временной анализ |

На основе построенных сетевых моделей осуществляют расчет временных параметров проекта: ранние и поздние сроки выполнения работ, частей и всего проекта, |

|

№ п/п |

Метод |

Описание |

|

резервы времени, определяют критические работы и пути. |

||

|

3 |

Ресурсные анализ |

На основе рассчитанного календарного плана определяют количество и сроки использования ресурсов. |

|

4 |

Распределение ресурсов |

Методы распределения ресурсов в зависимости от возможностей, потребностей и сроков |

|

5 |

Мониторинг проекта |

Совокупность методов и процедур контроля за ходом выполнения работ проекта. |

|

6 |

Методы планирования затрат |

Пассивный – основан на расчете стоимости: по проектам – аналогам. Активный подход основан на минимизации стоимости проекта. |

|

7 |

Контроль затрат |

Графики позволяющие вести непрерывный учет затрат и оценивать развитие проекта. |

|

8 |

Методы управления |

Вероятностные и альтернативные сетевые модели, имитационное моделирование, экспертные системы. |

|

9 |

Методы управления качеством |

Обеспечивают контроль качества проекта на протяжении всего жизненного цикла. |

|

10 |

Методы управления конфликтами |

Позволяют их прогнозировать, оценивать и предотвращать. |

|

11 |

Методы управления измерениями |

Обеспечивают оценку и защиту проекта от изменения: процедуры и организационные формы для внесения изменений. |

|

12 |

Методы управления контрактами |

Обеспечивают систематизацию подготовки, согласования, оформления контрактов, контроль их выполнения и закрытие. |

|

13 |

Методы организации управления проектами |

Устанавливает регламент и взаимоотношения между участниками проекта командой проекта. |

|

14 |

Методы проектного финансирования |

Методы привлечения инвестиций и кредитов. |

При рассмотрении вышеперечисленных методов были выявлены их достоинства:

-

1. Методы структурной декомпозиции и моделирования – результаты служат информационной базой, первичным элементом учета управления.

-

2. Методы проектного финансиро.вания – рассматривается весь инвестиционный проект с точки зрения жизнеспособности, эффективности, реализуемости, обеспеченности, рисков

-

3. Контроль затрат – рассматривается соответствие требованиям действующего законодательства и международных стандартов формирования финансовой

-

4. Методы организации управления - содержат инструменты для коммуникаций, которые обеспечивают общение команды проекта в режиме реального времени. Преимущество в том, что каждый член команды может решать вопросы по мере их поступления.

-

5. Методы управления качеством - при помощи гибких форматов отчетов и возможности быстрого доступа к необходимым данным, система управления проектами поможет завершать задачи в срок.

отчетности.

Кроме того, для оценки эффективности системы управления можно выделить несколько методов.

-

1. Целевой подход.

-

2. Ресурсный подход.

-

3. Оценочный подход.

Подразумевает оценку скорости и качества выполнения задач. Если компания не занимается каким-либо производством, то применить данный подход сложно. Отметим, что если все работники сконцентрированы на достижении одной цели, это не свидетельствует об эффективности управления. К тому же очень часто цели в процессе работы пересекаются или вообще противоречат друг другу.

Имеется в виду, какой объем ресурсов затрачен в ходе выполнения каждой задачи. Исходная посылка в том, что на достижении результата необходимо оптимальное количество ресурсов.

Проводится анализ организации по следующим критериям: доле рынка компании в сравнении с конкурентами; годовой прибыли; отличию от главных конкурентов; скорости достижения текущих показателей.

Однако, в большинстве рассмотренных методах:

-

1. Обоснование планов работ с использованием фундаментальных законоверностей развития общества.

-

2. Использование игровых моделей для выявления и анализа проблем.

-

3. Критерии эффективности управления, связанными с критериями и закономерностями развития общества.

Выводы

Проведенный анализ и систематизация работ позволяет выделить логику управления научно-производственными организациями, которая включает три этапа:

-

1. Оценка существующего состояния — это состояние системы на текущее время.

-

2. Необходимое (требуемое) состояние — это состояние системы, удовлетворяющее заданным граничным условиям, определяемым на основе закономерностей развития общества.

-

3. Проблема — это разница между необходимым и фактическим (текущим) состоянием системы.

-

4. План — это сеть работ по достижению цели, в которой не должно быть лишних или забытых работ. Эта сеть состоит из двух списков: списка работ и списка связей между работами. Если нет потребителя работы — данная работа является лишней. Если нет источника работы — данная работа является забытой.

Список литературы Анализ современного состояния проблемы управления научно-производственными организациями

- Казакова Ю.Ю. Сущность и особенности научно-производственных организаций в России, их роль в развитии потенциала страны // Современные тенденции в экономике и управлении: новый взгляд. Вып. №16, 2012.

- Боярская Т.О. Практическое управление проектами в научно-производственном объединении // Российское предпринимательство. Вып. 2(10), 2007.

- Михеева Т.С. Принципы и особенности тематического планирования деятельности научно-производственного комплекса: анализ, показатели, направления совершен ствования // Экономический анализ: теория и практика. Вып. №14, 2004.

- Зигерт В., Ланг Л. Руководить без конфликтов: пер. с нем. — М.: Экономика, 2003. — 336 с.

- Информационный ресурс «Корпоративный менеджмент» [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.cfin.ru/management/practice/supremum2002/24.shtml, свободный.

- Информационный ресурс «Проектные сервисы» [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.pmservices.ru/project-management-news/top-7-metodov-upravleniya-proektami-agile-scrum-kanban-prince2-i-drugie/, свободный.

- Информационный ресурс «Российский центр компетенций по управлению проектами» [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://pmsoft.ru/products/?yclid=6032133785363418235, свободный.

- Информационный ресурс «Управление проектами» [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://upr-proektom.ru/standarty-upravleniya-proektami, свободный.

- Информационный ресурс «Экономическая библиотека» [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://econom-lib.ru/7-21.php, свободный.

- Мазур И.И., Шапиро В.Д., Ольдерогге Н.Г. Управление проектами: учеб. пособие. — М.: Омега-Л, 2013. — 960 с.

- Кнауб Р.В., Шамаева Е.Ф., Анисимова О.В., Горюнова Е.А. Устойчивое развитие: учеб. пособие. — Томск: Изд-во РАЕН, 2021. — 266 с.

- Шамаева Е.Ф., Головин А.А., Константинова А.В. Мониторинг и система показателей и индикаторов целей устойчивого развития в образовании на примере России // Устойчивое инновационное развитие: проектирование и управление. 2021. Т. 17. № 1 (50). — С. 16-68.

- Шамаева Е.Ф., Большаков Б.Е. Инженерия знаний для проектирования и управления устойчивым инновационным развитием в системе «природа - общество - человек» // Энергия - XXI век. № 1-2 (105-106), 2019. — С. 22-35.

- Шамаева Е.Ф., Петров А.Е. Электронный курс «Методология создания инновационных проектов». Свидетельство о регистрации базы данных RU 2020620694, 20.04.2020. Заявка № 2020620554 от 04.04.2020.

- Шамаева Е.Ф., Большаков Б.Е. Системный анализ методов проектирования и управления устойчивым развитием // Интернет-журнал «Науковедение». № 4 (13), 2012. — С. 9.

- Анна Ивановна Гусева, Вячеслав Михайлович Калашник, Владимир Каминский, Сергей Васильевич Киреев. Исследовательское лидерство программы «Приоритет-2030»: факторы успеха // Высшее образование в России. 2022. № 1. С. 42-58

- Весна Е.Б., Гусева А.И. Модели взаимодействия организаций при сетевой форме реализации образовательных программ // Современные проблемы науки и образования. 2013. № 6. С. 259-259.