Анализ специфики развития общественного сектора на региональном уровне

Автор: Лихолетова Н.В.

Журнал: Экономика и социум @ekonomika-socium

Рубрика: Основной раздел

Статья в выпуске: 7 (62), 2019 года.

Бесплатный доступ

В современных условиях в связи со стратегическими приоритетами роста качества жизни населения все большую актуальность приобретают вопросы эффективности управления общественным сектором на региональном уровне. Институциональным приоритетом развития общественного сектора является возрастание участия некоммерческих организаций в системе продуцирования общественных благ, которые становятся мощной движущей силой развития экономического потенциала общественного сектора

Общественный сектор экономики, государственные финансы, некоммерческая организация, общественные блага, социальная услуга, общественные доходы, общественные расходы

Короткий адрес: https://sciup.org/140242078

IDR: 140242078 | УДК: 336.1

Текст научной статьи Анализ специфики развития общественного сектора на региональном уровне

Институциональные единицы общественного сектора экономики (государственные и некоммерческие структуры) играют важнейшую созидательную роль в формировании современного гражданского общества в России, становлении демократии, защите прав и свобод граждан. Все более заметным становится их вклад в систему производства общественных благ, в решение общенациональных и локальных задач, связанных с развитием экономики, социальной защитой населения. Степень развития деятельности общественного сектора необходимо осуществлять с точки зрения иерархии благ, т.е. благ, производимых на общенациональном, субнациональном и локальном уровнях. Общенациональный уровень ориентируется на предоставление в большей степени чистых общественных благ, но также производит определенную совокупность и смешанных благ. На субнациональном (территория субъекта Федерации, регион) и локальном уровнях (муниципальный район, городской округ, городское или сельское поселение) имеются определенные проблемы, связанные с производством общественных благ и услуг населению. Это обусловлено тем, что на практике недостаточно разработаны и внедрены эффективные инструменты и методы бюджетирования общественных финансов.

По сравнению с общенациональным уровнем на региональном преобладает объем производимых и количество потребляемых населением общественных и смешанных благ. Обусловлено это тем, что на данный уровень переданы полномочия в предоставлении и продуцировании социально значимых благ, поскольку на региональном уровне легче поддается оценке спрос на социальные блага, формируемый у общества, и возможность удовлетворять его за счет имеющихся экономических ресурсов у организаций общественного сектора, финансируемых из бюджета [3].

Развитие общественного сектора как динамично изменяющийся процесс включает в себя постоянное возникновение и решение противоречий, которые можно разделить на три уровня, где действуют объективные внутренние закономерности: первый уровень – интересы субъектов управления, второй – функционирование общественного сектора, уровень поведения субъектов; третий – получение конечного результата. Эти уровни взаимосвязаны, обусловливают и дополняют друг друга.

На уровне интересов субъектов можно выделить группы противоречий: между государственными структурами и крупными собственниками; между законодательной властью (интересы политиков) и исполнительной властью (интересы чиновников); между профессиональными менеджерами (управляющими) и работниками организаций общественного сектора. Важнейшим ресурсом общественного сектора являются общественные финансы и бюджет. В этой связи на уровне функционирования общественного сектора возникают противоречия: между наполняемостью бюджетов различных уровней и снижением налогового бремени с хозяйствующих субъектов; между доходной и расходной частями бюджета; между формированием федерального бюджета и бюджетов региональных и местных. На уровне получения конечного результата проявляются противоречия: между величиной общественных расходов на социальные нужды и благосостоянием населения; между инвестиционной составляющей общественных расходов и темпами экономического роста.

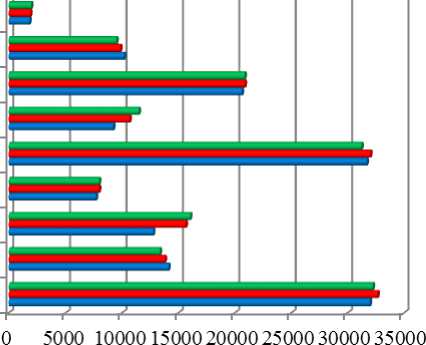

Вышеперечисленные внутренние противоречия объективно влияют на функционирование и развитие общественного сектора в целом, однако одной из проблем в становлении общественного сектора на региональном уровне является низкая информативность о деятельности институциональных единиц данного сектора. Дефицит информации об институтах общественного сектора, отсутствие налаженной коммуникации и координированных действий между ними в ходе их хозяйственной деятельности ослабляет данный сектор. К примеру, организационная структура и масштабы функционирования негосударственных некоммерческих (НКО) на региональном уровне зависят от спроса, формируемого гражданами на услуги, предоставляемые НКО. Как свидетельствуют данные Общественной палаты РФ, доля НКО на субнациональном уровне незначительна. Основное число некоммерческих организаций расположено в Центральном и Приволжском федеральных округах, где сосредоточено около половины российских НКО, минимальные показатели численности НКО отмечаются в Крымском и Северо-Кавказском округах (табл. 1).

Таблица 1 – Общее количество некоммерческих организаций в России по федеральным округам, единиц

Следует отметить, что в целом количество НКО в России с 2015 г. по 2017 г. увеличилось на 4594 единиц, а вот в 2017 г. по отношению к 2016 г. наблюдается уменьшение на 713 организаций. Это объясняется тем, что по федеральным округам наблюдается уменьшение (закрытие, ликвидация) НКО за исключением Южного федерального округа, где наблюдается открытие НКО с 2016 г. по 2017 г. 392 организации, в Уральском федеральном округе зарегистрировано 822 НКО, Крымский федеральный округ - 82 НКО.

Экономический кризис стал причиной сокращения числа социальноориентированных некоммерческих организаций в России. А также количество НКО, признанных в РФ иноагентами, за последний год сократилось вдвое, из реестра исключались те НКО, которые занимались политической деятельностью, либо получали иностранное финансирования [2].

В целом дифференциация между округами по «плотности» НКО невелика (рис. 1).

Крымский федеральньш округ Дальневосточньш федеральньш округ Сибирский федеральньш округ Уральский федеральньш округ Приволжский федеральньш округ Северо-Кавказский федеральньш округ Южный федеральньш округ Северо-Западньш федеральньш округ Центральный федеральный округ

■ 2016г. «2015г.

-

■ 2017г.

Рисунок 1 - Количество некоммерческих организаций в России по федеральным округам, единиц

Заметно в 2017 г. отличается лидирующий по данному показателю Центральный федеральный округ - 22% НКО от общего количества НКО, но в этом случае серьезный вклад делает Москва. На втором месте Приволжский федеральный округ, на третьем месте Сибирский федеральный округ.

С точки зрения территориального охвата, география деятельности НКО ограничивается сегодня чаще территорией одного региона. По данным базы НКО Общественной палаты РФ, работа 62% организаций локализована на территории одного региона, и почти вдвое меньше организаций (36%) ведут деятельность, охватывающую несколько регионов [1].

Приведенные данные свидетельствуют о том, что в Центральном федеральном округе концентрируется основная доля НКО, что обусловлено спецификой, свойственной данному округу, в частности, преобладанием численности населения и, как следствие, формированием различных общественных потребностей. В остальных федеральных округах доля НКО незначительна, что связано с рядом причин:

-

– трансформацией целевых групп и их интересов населения;

-

– изменением правовой базы;

-

– появлением новых форм взаимодействия с государственными институтами;

-

– развитием общественной экспертизы;

-

– профессионализацией общественного сектора экономики;

-

– формированием рынка услуг.

В целом развитие НКО на региональном уровне зависит, прежде всего, от уровня и динамики накопления человеческого капитала. Совокупность приобретенных знаний, навыков, умений, опыта, жизненной мудрости, ценностей и норм формирует у общества потребности в определенных благах, которые способны удовлетворять в большей степени НКО, поскольку именно они быстро реагируют на спрос. Постоянно растущий потенциал НКО остается невостребованным, т.к. отсутствует эффективная стратегия и тактика их развития в рамках общественного сектора экономики, координируемая государственными структурами через социальноэкономическую политику и законодательную базу.

Представители государственной власти до сих пор рассматривают НКО в качестве неэффективного института в социальной сфере, недооценена и их роль в формировании гражданского общества в России, в кристаллизации новых идей общественного развития, в снижении социальной напряженности и разработке социальных технологий разрешения проблем общества, защите прав граждан и становлении социально ориентированной системы функционирования государственных институтов.

Некоммерческие организации – поставщики социальных услуг, однако в России пока не разработана грамотная налоговая политика, которая учитывала бы особенности деятельности НКО, что создает множество трудностей не только для самих организаций, но и для жертвователей и ограничивает приток средств в социальную сферу в качестве благотворительных взносов. Помимо этого, НКО поставлены в неравные условия с иными поставщиками социальных услуг общественного сектора, в отличие от них бюджетные учреждения получают льготы по оплате коммунальных услуг, имеют льготные ставки аренды государственного и муниципального имущества, а также получают постоянное гарантированное финансирование, которое привязано не к качеству работы, а к количеству оказываемых услуг.

Некоммерческие организации сталкиваются с серьезными трудностями в обеспечении устойчивого и приемлемого качества предоставляемых ими услуг. С одной стороны, из-за недостатка собственной материальнотехнической базы они не могут гарантировать соответствие своей деятельности некоторым требованиям (к примеру, требованиям санитарных норм и правил к определенным видам учреждений). С другой – в связи с существенно более худшими условиями для своих работников (выполняющие такую же деятельность по оказанию социальных услуг работники бюджетных учреждений имеют большие социальные гарантии) НКО сталкиваются с текучкой профессиональных и подготовленных кадров. У российских НКО нет достаточных инвестиций, позволяющих преодолеть барьер входа на рынок с социальными услугами широкого спектра, что, соответственно, уменьшает их возможности по привлечению для организации такой работы специалистов [2].

Из вышесказанного следует вывод, что полноценного рынка социальных услуг, предоставляемых НКО, в России на региональном уровне пока не существует, поскольку система продуцирования общественных благ монополизирована бюджетными учреждениями, которые находятся в более выгодной позиции, чем НКО, т.к. имеют финансовую поддержку со стороны администраций регионального уровня. Как следствие, большинство НКО вынуждены ограничивать свою деятельность простыми социальными услугами, это программы социально-психологической реабилитации, консультирование по всевозможным льготам, жилищно-коммунальным и другим социальным проблемам, надомное обслуживание пенсионеров и инвалидов, сбор пожертвований. НКО лишь дополняют деятельность традиционных общественных учреждений и не составляют им никакой конкуренции. В большинстве случаев НКО занимают обособленные ниши спроса на социальные услуги, не охваченные бюджетными учреждениями.

Проведенный анализ проблем развития НКО подтверждает тот факт, что на сегодняшний день государственные институты выступают опорной базой функционирования общественного сектора экономики в целом и на региональном уровне, в том числе занимают основную долю в производстве общественных благ, что обусловлено преобладанием количества бюджетных учреждений над количеством НКО, локализованных на определенной территории, а также наличием финансовых ресурсов, получаемых из бюджета на предоставление традиционных социальных услуг (образование, здравоохранение и т.д.).

Список литературы Анализ специфики развития общественного сектора на региональном уровне

- Задорин И.В., Шубина Л.В. Динамика развития и текущее состояние сектора НКО в России/И.В. Задорин, Л.В. Шубина. АНО «Социологическая мастерская Задорина» (Исследовательская группа ЦИРКОН). М., 2009.

- Маковецкая С.Г. Экономическая роль некоммерческого сектора . Режим доступа: www.ecom-info.spb.ru (дата обращения 20.07.2019).

- Олейникова И.Н., Сергиенко Н.В. Общественный сектор экономики: методология и условия реализации бюджетных механизмов управления по результатам: монография/И.Н. Олейникова, Н.В. Сергиенко. Таганрог: Изд-во ИП Кравцова, 2010. 168 с.

- Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики РФ . Режим доступа: www.gks.ru (дата обращения 16.07.2019)