Анализ структуры тиреопатий, развившихся у детей из Калужской области, которые подверглись облучению йодом-131 внутриутробно и в постнатальном периоде до семилетнего возраста

Бесплатный доступ

Проведён сравнительный анализ структуры тиреопатий, развившихся за 12-летний период наблюдения у детей из йоддефицитного юго-западного региона Калужской области, облучённых вследствие трёхмесячной инкорпорации йода-131 после чернобыльской аварии внутриутробно (у 55 из 420 человек), в неонатальном и грудном периоде - возрасте до года (у 175 из 692 человек), в возрасте 1-3 года (у 343 из 1058 человек) и в дошкольном возрасте - 3-7 лет (у 758 из 1853 человек). В контрольных группах, состоявших из не подвергавшихся воздействию йода-131 сверстников облучённых детей, заболевания щитовидной железы (ЩЖ) были выявлены соответственно у 8 из 150, 19 из 220, 44 из 314 и 85 из 846 детей. В структуре первично диагностированных тиреопатий у облучённых и не облучённых йодом-131 детей преобладал диффузный нетоксический зоб 1-й и 2-й степени. Кроме того, были диагностированы случаи заболевания узловым зобом, аутоиммунным тиреоидитом и гипоплазией ЩЖ. Установлено, что случаи заболевания аутоиммунным тиреоидитом отсутствовали среди облучённых внутриутробно, а среди детей, облучённых в возрасте до года, процент таких случаев от общего числа заболевших тиреопатиями был наиболее высоким и значимо превышал долю лиц с этим заболеванием среди облучённых в возрасте от 1 года до 7 лет (3,43% против 0,91%, p

Чернобыльская авария, калужская область, дети, йодный дефицит, йод-131, облучение щитовидной железы, пренатальный период, постнатальный период до семилетнего возраста, диффузный нетоксический зоб 1-й и 2-й степени, узловой зоб, аутоиммунный тиреоидит, гипоплазия щитовидной железы

Короткий адрес: https://sciup.org/170170213

IDR: 170170213

Текст научной статьи Анализ структуры тиреопатий, развившихся у детей из Калужской области, которые подверглись облучению йодом-131 внутриутробно и в постнатальном периоде до семилетнего возраста

Значительный рост заболеваемости болезнями щитовидной железы (ЩЖ), в том числе тиреоидным раком, среди детского и взрослого населения территорий, загрязнённых радионуклидами после чернобыльской аварии, – широко известный факт, установленный в многочисленных исследованиях, проводившихся в Российской Федерации, Белоруссии и Украине [1-5].

Калужская область стала одним из пострадавших в результате аварии регионов России, причём в наибольшей степени были радиоактивно загрязнены три её юго-западных района – Жиздринский, Ульяновский и Хвастовичский [6]. Осложняющим ситуацию в этом регионе фактором было наличие йодного дефицита, что показали полевые исследования, проведённые на его территории в начале 90-х годов прошлого века [7].

В указанных районах время, когда йод-131 после аварии находился в окружающей среде до своего физического распада и мог попадать в организм людей (в том числе детей) в основ-

Горобец В.Ф. – вед. научн. сотр., к.м.н. МРНЦ им. А.Ф. Цыба – филиал ФГБУ «НМИРЦ» Минздрава России.

ном по пищевым цепочкам, продолжался с 29 апреля по 28 июля 1986 г. Подробное обоснование этих сроков нахождения йода-131 в окружающей среде в данных районах области приведено в нашей публикации [8].

В предыдущих наших исследованиях показан существенный рост заболеваемости нераковой патологией ЩЖ у детей из вышеназванных районов, облучённых вследствие инкорпорации йода-131 после чернобыльской аварии внутриутробно [9], в неонатальном и грудном периодах [10]. Вместе с тем, представляет интерес не только общая количественная оценка частоты развития тиреопатий у детского населения, подвергшегося воздействию йода-131 после радиационной аварии, но и исследование нозологии развившейся патологии ЩЖ, выяснение того, какие её формы более характерны для детей, облучённых в том или ином периоде развития.

Таким образом, с учётом вышеизложенного, целью настоящей работы был анализ нозологической структуры тиреопатий, развившихся за 12-летний срок наблюдения после чернобыльской аварии у детей из Жиздринского, Ульяновского и Хвастовичского районов Калужской области, облучённых йодом-131 внутриутробно, на неонатальном и грудном этапе развития (от рождения до года), в возрасте 1-3 года и дошкольном возрасте (3-7 лет), и сопоставление этих данных со структурой тиреоидной патологии, развившейся за то же время у их не облучённых радиойодом сверстников.

Материалы и методы

Настоящее исследование основано на анализе медицинских данных 4023 детей (2002 мальчиков и 2021 девочки), постоянно проживавших в Жиздринском, Ульяновском и Хвастович-ском районах Калужской области, которые после чернобыльской аварии на протяжении трёхмесячного периода подверглись воздействию йода-131 на разных этапах жизни от зачатия до семилетнего возраста. Поэтому они были разделены на четыре категории в соответствии с возрастом, на который пришёлся период нахождения йода-131 в окружающей среде, при этом использовалась общепринятая возрастная периодизация [11].

В первую категорию – облучённых внутриутробно – были включены 420 детей (225 мальчиков и 195 девочек), родившихся в период с 29.07.1986 г. по 3.05.1987 г. Вторую категорию (облучённых в неонатальном и грудном периодах, т.е. в возрасте от 0 до 1 года) составили 692 человека (345 мальчиков и 347 девочек), родившихся в период с 29.04.1985 г. по 28.07.1986 г. К третьей категории – облучённых в возрасте от 1 года до 3 лет – были отнесены 1058 детей (522 мальчика и 536 девочек), родившихся в сроки от 29.04.1983 г. до 28.04.1985 г. В четвёртую категорию – облучённых в дошкольном возрасте (от 3 до 7 лет) – вошли 1853 человека (910 мальчиков и 943 девочки), родившихся в период с 29.04.1979 г. по 28.04.1983 г.

В контрольные группы, или группы сравнения, были включены сверстники облучённых детей, которые не подвергались воздействию радиойода: они стали проживать в наблюдавшемся регионе после физического распада йода-131 (не ранее августа 1986 г.). Всего в контрольных группах наблюдалось 1330 детей (701 мальчик и 629 девочек). При этом контрольную группу для облучённых внутриутробно составили 150 детей (70 мальчиков и 80 девочек), в контрольную группу сверстников лиц, облучённых в неонатальном и грудном периодах, вошли 220 человек (103 мальчика и 117 девочек). Не подвергшиеся воздействию йода-131 сверстники детей, облучённых в возрасте 1-3 года, составили контрольную группу из 314 детей (160 мальчиков и 154 девочки), а в контрольную группу для облучённых в дошкольном возрасте (3-7 лет) были включены 646 детей (368 мальчиков и 278 девочек).

Поскольку настоящее исследование носило характер когортного, то, в соответствии с принципами такого рода эпидемиологических исследований [12], все включённые в него дети (и из основных, и из контрольных групп) в начале периода наблюдения не имели заболеваний ЩЖ.

Все дети из указанных возрастных категорий (и облучённые и не облучённые йодом-131) ежегодно на протяжении 12-летнего периода наблюдения проходили детальное медицинское обследование, включавшее, помимо осмотров педиатра (или терапевта в юношеском возрасте), эндокринолога и ряда других специалистов (хирурга, невропатолога, стоматолога, окулиста, отоларинголога), ультразвуковое исследование (УЗИ) ЩЖ и регионарных лимфатических узлов, тонкоигольную аспирационную пункционную биопсию патологически изменённой тиреоидной ткани (по показаниям) с последующим цитологическим исследованием биоптатов, радиоимму-нологическое определение содержания в сыворотке крови тиреотропина, тиреоидных гормонов, тиреоглобулина и аутоантител к нему, иммунологическое тестирование концентрации в крови аутоантител к микросомальной фракции тиреоцитов, определение содержания йода в моче церий-арсенитным методом (у части наблюдаемых). Всех детей с выявленными заболеваниями ЩЖ дообследовали и лечили амбулаторно или в стационарных условиях на базе центральных районных больниц, детской областной больницы в г. Калуге и клиники МРНЦ.

Необходимо отметить, что при диагностике тиреопатий ведущую роль играло УЗИ щитовидной железы и регионарных лимфатических узлов, которое проводилось в соответствии с методическими подходами, разработанными в отделении ультразвуковой диагностики МРНЦ (заведующий – проф. В.С. Паршин). При выявлении диффузного зоба для оценки степени увеличения ЩЖ использовали 2 критерия: величину объёма ЩЖ и характер деформации органа. При этом (с учётом изменения конфигурации органа) минимальным значимым отклонением объёма ЩЖ, трактуемым как наличие зоба, считали превышение соответствующего среднего возрастного уровня нормы на 75% [1]. Нормативные значения объёма ЩЖ для каждого возраста и пола были установлены в указанном отделении в результате многочисленных исследований различных половозрастных групп лиц без выявленной патологии ЩЖ, основную часть которых составляли жители Калужской области. Детальное описание методов ультразвуковой диагностики состояния ЩЖ, применяемых в МРНЦ, представлено в монографии [13]. В конечном итоге степень увеличения щитовидной железы (зоба) оценивали в соответствии с упрощённой классификацией, рекомендованной ВОЗ [14].

При математико-статистической обработке результатов исследований значимость различий относительных величин оценивали с помощью точного критерия Фишера [15], при этом критический уровень значимости при проверке статистических гипотез принимали равным 0,05.

Расчёт трендов долей тиреопатий, более выраженных, чем диффузный нетоксический зоб 1-й степени, в зависимости от возрастных периодов, во время которых имело место облучение за счёт инкорпорации йода-131, проводили с помощью метода наименьших квадратов [15].

Результаты и обсуждение

За 12-летний период наблюдения после облучения, обусловленного трёхмесячной инкорпорацией йода-131, заболевания ЩЖ развились у 1331 человека (33,08%) из всех 4023 детей, облучённых на различных этапах жизни от зачатия до семилетнего возраста. При этом из всех наблюдавшихся 2002 мальчиков заболели тиреопатиями 587 человек (29,32%), а из 2021 девочки – 744 (36,81%). За тот же период из всех наблюдавшихся 1330 не облучённых йодом-131

представителей контрольных групп заболели тиреопатиями 156 детей (11,73%), в том числе 71 (10,13%) из 701 мальчика и 85 (13,51%) из 629 девочек.

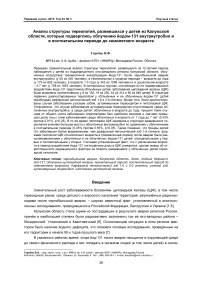

В табл. 1 представлено абсолютное и относительное количество (%) заболевших тирео-патиями облучённых и не облучённых йодом-131 детей в каждой из четырёх наблюдавшихся возрастных групп с учётом разделения по полу.

Таблица 1

Количество наблюдавшихся лиц и заболевших тиреопатиями из них в возрастных группах облучённых и не облучённых йодом-131 детей из Калужской области

|

Группы наблюдения |

Показатели |

Пол |

||

|

М |

Ж |

М + Ж |

||

|

Облучённые внутриутробно |

Общее число наблюдавшихся детей |

225 |

195 |

420 |

|

Число детей, заболевших тиреопатиями |

25 (11,11%) |

30 (15,38%) |

55 (13,10%) |

|

|

Контроль для облучённых внутриутробно |

Общее число наблюдавшихся детей |

70 |

80 |

150 |

|

Число детей, заболевших тиреопатиями |

3 (4,29%) |

5 (6,25%) |

8 (5,33%) |

|

|

Облучённые в неонатальном и грудном периоде (0-1 год) |

Общее число наблюдавшихся детей |

345 |

347 |

692 |

|

Число детей, заболевших тиреопатиями |

72 (20,87%) |

103 (29,68%) |

175 (25,29%) |

|

|

Контроль для облучённых в неонатальном и грудном периоде |

Общее число наблюдавшихся детей |

103 |

117 |

220 |

|

Число детей, заболевших тиреопатиями |

7 (6,80%) |

12 (10,26%) |

19 (8,64%) |

|

|

Облучённые в возрасте 1-3 года |

Общее число наблюдавшихся детей |

522 |

536 |

1 058 |

|

Число детей, заболевших тиреопатиями |

157 (30,08%) |

186 (34,70%) |

343 (32,42%) |

|

|

Контроль для облучённых в возрасте 1-3 года |

Общее число наблюдавшихся детей |

160 |

154 |

314 |

|

Число детей, заболевших тиреопатиями |

18 (11,25%) |

26 (16,88%) |

44 (14,01%) |

|

|

Облучённые в дошкольном возрасте (3-7 лет) |

Общее число наблюдавшихся детей |

910 |

943 |

1 853 |

|

Число детей, заболевших тиреопатиями |

333 (36,59%) |

425 (45,07%) |

758 (40,91%) |

|

|

Контроль для облучённых в дошкольном возрасте |

Общее число наблюдавшихся детей |

368 |

278 |

646 |

|

Число детей, заболевших тиреопатиями |

43 (11,68%) |

42 (15,11%) |

85 (13,16%) |

|

Примечание: В скобках – процент заболевших тиреопатиями от общего числа наблюдавшихся в каждой соответствующей группе.

Как видно из этой таблицы, процент заболевших тиреопатиями девочек во всех возрастных группах облучённых и не облучённых йодом-131 детей был несколько выше, чем соответствующий показатель у мальчиков. Отмечался также рост процента заболевших патологией ЩЖ по мере увеличения возраста в период нахождения радиойода в окружающей среде (и у мальчиков, и у девочек) как в группах облучённых йодом-131, так и в контрольных. Очевидно, что указанную тенденцию для членов контрольных групп можно объяснить воздействием йодного дефицита, характерного для региона проживания наблюдавшегося контингента [7]. При этом, чем старше были дети соответствующей возрастной группы, тем дольше влиял на них негативный фактор (недостаточное обеспечение йодом), что и проявлялось большей частотой развития тиреопатий. А вот у облучённых йодом-131 детей указанная тенденция, очевидно, связана с синергетическим эффектом уже совместного воздействия радиационного фактора и йодной недостаточности, чем и можно объяснить более высокую частоту развития у них тирео-патий, по сравнению с таковой у их не облучённых радиойодом сверстников.

В табл. 2 и 3 представлены данные о структуре тиреопатий, развившихся за период наблюдения у детей наблюдавшихся возрастных групп, облучённых вследствие инкорпорации йода-131, причём, как отдельно для мальчиков и девочек (табл. 2), так и вместе (табл. 3).

Таблица 2

Структура тиреопатий, развившихся у мальчиков и девочек из Калужской области, облучённых вследствие инкорпорации йода-131 на различных этапах жизни от зачатия до 7-летнего возраста

|

Пол |

Названия тиреопатий |

Количество заболевших тиреопатиями |

|||

|

Облучённые внутриутробно |

Облучённые в неонатальном и грудном периоде (0-1 год) |

Облучённые в возрасте 1-3 года |

Облучённые в дошкольном возрасте (3-7 лет) |

||

|

Муж. |

Диффузный нетоксический зоб 1 ст. |

21 (84,00%) |

63 (87,50%) |

138 (87,90%) |

297 (89,20%) |

|

Диффузный нетоксический зоб 2 ст. |

2 (8,00%) |

4 (5,55%) |

11 (7,00%) |

15 (4,50%) |

|

|

Диффузно-узловой зоб |

1 (4,00%) |

1 (1,39%) |

4 (2,55%) |

5 (1,50%) |

|

|

Узловой зоб с последующей малигнизацией |

– |

– |

2 (1,27%) |

– |

|

|

Узловой зоб с кистообразовани-ем |

– |

1 (1,39%) |

1 (0,64%) |

10 (3,00%) |

|

|

Все пациенты с узловым зобом |

1 (4,00%) |

2 (2,78%) |

7 (4,46%) |

15 (4,50%) |

|

|

Аутоиммунный тиреоидит |

– |

2 (2,78%) |

– |

3 (0,90%) |

|

|

Гипоплазия ЩЖ |

1 (4,00%) |

1 (1,39%) |

1 (0,64%) |

3 (0,90%) |

|

|

Всего больных |

25 (100%) |

72 (100%) |

157 (100%) |

333 (100%) |

|

|

Жен. |

Диффузный нетоксический зоб 1 ст. |

25 (83,33%) |

86 (83,50%) |

161 (86,56%) |

373 (87,77%) |

|

Диффузный нетоксический зоб 2 ст. |

2 (6,67%) |

8 (7,77%) |

10 (5,38%) |

23 (5,41%) |

|

|

Диффузно-узловой зоб |

1 (3,33%) |

5 (4,85%) |

11 (5,91%) |

9 (2,12%) |

|

|

Узловой зоб с кистообразовани-ем |

– |

– |

3 (1,61%) |

12 (2,82%) |

|

|

Все пациенты с узловым зобом |

1 (3,33%) |

5 (4,85%) |

14 (7,52%) |

21 (4,94%) |

|

|

Аутоиммунный тиреоидит |

– |

4 (3,88%) |

1 (0,54%) |

6 (1,41%) |

|

|

Гипоплазия ЩЖ |

2 (6,67%) |

– |

– |

2 (0,47%) |

|

|

Всего больных |

30 (100%) |

103 (100%) |

186 (100%) |

425 (100%) |

|

Примечание: В скобках – процент заболевших указанным заболеванием от общего числа заболевших тиреопатиями в каждой соответствующей группе.

Таблица 3

Структура заболеваний щитовидной железы, развившихся у детей обоего пола из Калужской области, облучённых на различных этапах жизни от зачатия до семилетнего возраста

|

Названия тиреопатий |

Количество заболевших тиреопатиями |

|||

|

Облучённые внутриутробно |

Облучённые в неонатальном и грудном периоде (0-1 год) |

Облучённые в возрасте 1-3 года |

Облучённые в дошкольном возрасте (3-7 лет) |

|

|

Диффузный нетоксический зоб 1 ст. |

46 (83,64%) |

149 (85,14%) |

299 (87,18%) |

670 (88,39%) |

|

Диффузный нетоксический зоб 2 ст. |

4 (7,27%) |

12 (6,86%) |

21 (6,12%) |

38 (5,01%) |

|

Диффузно-узловой нетоксический зоб |

2 (3,64%) |

6 (3,43%) |

15 (4,37%) |

14 (1,85%) |

|

Узловой зоб с последующей малигни-зацией |

— |

— |

2 (0,58%) |

— |

|

Узловой зоб скистообразованием |

— |

1 (0,57%) |

4 (1,17%) |

22 (2,90%) |

|

Все пациенты с узловым зобом |

2 (3,64%) |

7 (4,00%) |

21 (6,12%) |

36 (4,75%) |

|

Аутоиммунный тиреоидит |

— |

6 (3,43%) |

1 (0,29%) |

9 (1,19%) |

|

Гипоплазия ЩЖ |

3 (5,45%) |

1 (0,57%) |

1 (0,29%) |

5 (0,66%) |

|

Всего больных |

55 (100%) |

175 (100%) |

343 (100%) |

758 (100%) |

Примечание: В скобках - процент заболевших указанным заболеванием от общего числа заболевших тиреопатиями в каждой соответствующей группе.

При анализе этих данных обращает на себя внимание тот факт, что с увеличением возраста во время облучения прогрессивно растёт относительное количество (%) лиц (как мальчиков, так и девочек) с диффузным нетоксическим зобом (ДНЗ) 1-й степени и соответственно снижается процент всех детей с более выраженными патологиями ЩЖ (ДНЗ 2-й степени, узловые формы зоба, аутоиммунный тиреоидит, гипоплазия ЩЖ). Более наглядно это представлено в табл. 4, из которой видно, что тренды относительных количеств (%) лиц с более выраженной, чем ДНЗ 1-й степени, патологией ЩЖ в возрастной динамике имеют отрицательную направленность.

Необходимо отметить, что по данным, приведённым в справочном издании [16], средние по району поглощённые дозы излучения йода-131 в ЩЖ в Жиздринском, Ульяновском и Хва-стовичском районах Калужской области для жителей, облучённых в возрасте 0-1 год, находились в пределах 90-160 мГр, для облучённых в возрасте 1-3 года - 60-130 мГр, для облучённых в дошкольном возрасте (3-7 лет) - 40-70 мГр. (Сведения о поглощённых дозах в ЩЖ у облучённых внутриутробно в литературе отсутствуют.) То есть, с увеличением возраста во время облучения поглощённые дозы в ЩЖ снижались (по крайней мере у детей, облучённых йодом-131 на постнатальном этапе). Но, как показано выше, снижался и процент лиц, у которых развились более выраженные, чем ДНЗ 1-й степени, формы патологии ЩЖ. Следовательно, на основании этих данных можно полагать, что в описываемой ситуации радиационный фактор является ответственным за тяжесть патологии ЩЖ, развившейся у детей, облучённых вследствие инкорпорации йода-131. При этом, что касается детей, облучённых внутриутробно, для которых нет данных о поглощённых дозах в ЩЖ, то наблюдавшийся у них наиболее высокий уровень забо- леваемости более выраженной патологией ЩЖ может быть связан ещё и с их более высокой радиочувствительностью, поскольку во время облучения у них происходили бурные процессы клеточного деления, становления и развития органов и систем, в том числе ЩЖ, а защитные механизмы ещё не были должным образом развиты. Всё это делало их организмы особенно чувствительными к воздействию негативных факторов.

Таблица 4 Сравнение относительных количеств заболевших с диффузным нетоксическим зобом 1 степени и с более выраженными тиреопатиями среди детей из Калужской области, облучённых вследствие инкорпорации йода-131 на различных этапах жизни от зачатия до 7-летнего возраста

|

Пол |

Вид тиреопатий |

Процент заболевших тиреопатиями |

|||

|

Облучённые внутриутробно |

Облучённые в неонатальном и грудном периоде (0-1 год) |

Облучённые в возрасте 1-3 года |

Облучённые в дошкольном возрасте (3-7 лет) |

||

|

М |

Диффузный нетоксический зоб 1 степени |

84,00 |

87,50 |

87,90 |

89,20 |

|

Более выраженная патология ЩЖ |

16,00 |

12,50 |

12,10 |

10,80 |

|

|

Ж |

Диффузный нетоксический зоб 1 степени |

83,33 |

83,50 |

86,56 |

87,77 |

|

Более выраженная патология ЩЖ |

16,67 |

16,50 |

13,44 |

12,23 |

|

|

М + Ж |

Диффузный нетоксический зоб 1 степени |

83,64 |

85,14 |

87,18 |

88,39 |

|

Более выраженная патология ЩЖ |

16,36 |

14,86 |

12,82 |

11,61 |

|

Примечание: 1. «Более выраженная патология ЩЖ» включает: диффузный нетоксический зоб 2 степени, все виды узлового зоба, аутоиммунный тиреоидит, гипоплазию щитовидной железы.

2. Тренды долей «более выраженной патологии ЩЖ» в зависимости от возраста в период облучения: а) для мальчиков – «у=16,85 – 1,60х»; б) для девочек – «у=18,81 – 1,64х»; в) для мальчиков и девочек вместе – «у=17,99 – 1,63х» (где у – процент лиц с «более выраженной патологией ЩЖ», x – порядковый номер возрастной группы от 1 до 4 по мере увеличения возраста).

Если анализировать частоту заболеваемости отдельными нозологическими формами, то следует отметить, что аутоиммунный тиреоидит не был выявлен ни у одного человека из облучённых внутриутробно, а только у облучённых в постнатальном периоде. При этом наиболее часто это заболевание встречалось у детей, облучённых йодом-131 в возрасте до года: оно было диагностировано у 6 из 175 заболевших этой возрастной группы (3,43%) и у 10 из 1101 заболевшего (0,91%), из числа облучённых в возрасте от одного года до семи лет (различие статистически значимо: p<0,05).

С другой стороны, гипоплазия ЩЖ, наоборот, чаще развивалась у облучённых на пренатальном этапе, чем у облучённых в постнатальном периоде: у 3 из 55 заболевших (5,45%), облучённых внутриутробно, и у 7 из 1276 заболевших (0,55%), облучённых в постнатальном периоде (различие значимо: p<0,05).

Эти данные показывают, что облучение щитовидной железы у детей на различных этапах их физического становления может вызывать развитие нозологических форм её патологии, специфичных для того или иного возрастного периода.

В связи с вышеизложенным следует также отметить, что развитие рака ЩЖ из первично выявленного узлового зоба наблюдалось нами только у двух мальчиков из группы облучённых в возрасте от одного года до трёх лет, хотя этот факт, конечно, ни в коей мере не может служить основанием для вывода о каких-либо закономерностях, ввиду ограниченности числа наблюдений.

Данные о структуре тиреоидной патологии, развившейся у не облучённых йодом-131 детей из контрольных групп (или групп сравнения), представлены в табл. 5, 6 и 7.

Таблица 5

Структура тиреопатий, развившихся у мальчиков и девочек из контрольных групп для детей Калужской области, облучённых йодом-131 на различных этапах жизни от зачатия до семилетнего возраста

|

Пол |

Названия тиреопатий |

Количество заболевших тиреопатиями |

|||

|

Контроль для облучённых внутриутробно |

Контроль для облучённых в возрасте 0-1 год |

Контроль для облучённых в возрасте 1-3 года |

Контроль для облучённых в возрасте 3-7 лет |

||

|

Муж. |

Диффузный нетоксический зоб 1 ст. |

3 (100,00%) |

7 (100,00%) |

16 (88,88%) |

38 (88,37%) |

|

Диффузный нетоксический зоб 2 ст. |

– |

– |

– |

2 (4,65%) |

|

|

Диффузно-узловой нетоксический зоб |

– |

– |

1 (5,56%) |

2 (4,65%) |

|

|

Узловой зоб с кистообразова-нием |

– |

– |

– |

1 (2,33%) |

|

|

Все пациенты с узловым зобом |

– |

– |

1 (5,56%) |

3 (6,98%) |

|

|

Аутоиммунный тиреоидит |

– |

– |

– |

– |

|

|

Гипоплазия ЩЖ |

– |

– |

1 (5,56%) |

– |

|

|

Всего больных |

3 (100%) |

7 (100%) |

18 (100%) |

43 (100%) |

|

|

Жен. |

Диффузный нетоксический зоб 1 ст. |

5 (100,00%) |

12 (100,00%) |

20 (76,92%) |

37 (88,10%) |

|

Диффузный нетоксический зоб 2 ст. |

– |

– |

1 (3,85%) |

– |

|

|

Диффузно-узловой нетоксический зоб |

– |

– |

2 (7,69%) |

3 (7,14%) |

|

|

Узловой зоб с кистообразова-нием |

– |

– |

1 (3,85%) |

1 (2,38%) |

|

|

Все пациенты с узловым зобом |

– |

– |

3 (11,54%) |

4 (9,52%) |

|

|

Аутоиммунный тиреоидит |

– |

– |

– |

1 (2,38%) |

|

|

Гипоплазия ЩЖ |

– |

– |

2 (7,69%) |

– |

|

|

Всего больных |

5 (100%) |

12 (100%) |

26 (100%) |

42 (100%) |

|

Примечание: В скобках – процент заболевших указанным заболеванием от общего числа заболевших тиреопатиями в каждой соответствующей группе.

Здесь обращает на себя внимание то, что в контрольных группах сверстников детей, облучённых на более ранних этапах развития (внутриутробно и в возрасте до года), наблюдались случаи заболевания только диффузным нетоксическим зобом 1-й степени, а более выраженные формы патологии ЩЖ выявлялись у сверстников облучённых детей в возрасте от 1 года до 7 лет (см. табл. 5 и 6).

Таблица 6

Структура тиреоидной патологии, развившейся у лиц обоего пола из контрольных групп для детей Калужской области, облучённых йодом-131 на различных этапах жизни от зачатия до семилетнего возраста

|

Названия тиреопатий |

Количество заболевших тиреопатиями |

|||

|

Контроль для облучённых внутриутробно |

Контроль для облучённых в возрасте 0-1 год |

Контроль для облучённых в возрасте 1-3 года |

Контроль для облучённых в возрасте 3-7 лет |

|

|

Диффузный нетоксический зоб 1 ст. |

8 (100,00%) |

19 (100,00%) |

36 (81,82%) |

75 (88,24%) |

|

Диффузный нетоксический зоб 2 ст. |

– |

– |

1 (2,27%) |

2 (2,35%) |

|

Диффузно-узловой нетоксический зоб |

– |

– |

3 (6,82%) |

5 (5,88%) |

|

Узловой зоб с кистообразованием |

– |

– |

1 (2,27%) |

2 (2,35%) |

|

Все пациенты с узловым зобом |

– |

– |

4 (9,09%) |

7 (8,23%) |

|

Аутоиммунный тиреоидит |

– |

– |

– |

1 (1,18%) |

|

Гипоплазия ЩЖ |

– |

– |

3 (6,82%) |

– |

|

Всего больных |

8 (100%) |

19 (100%) |

44 (100%) |

85 (100%) |

Примечание: В скобках – процент заболевших указанным заболеванием от общего числа заболевших тиреопатиями в каждой соответствующей группе.

Таблица 7 Сравнение относительных количеств заболевших диффузным нетоксическим зобом 1 степени и более выраженными тиреопатиями среди лиц из контрольных групп для детей Калужской области, облучённых йодом-131 на различных этапах жизни от зачатия до семилетнего возраста

|

Пол |

Вид тиреопатий |

Процент заболевших тиреопатиями |

|||

|

Контроль для облучённых внутриутробно |

Контроль для облучённых в возрасте 0-1 год |

Контроль для облучённых в возрасте 1-3 года |

Контроль для облучённых в возрасте 3-7 лет |

||

|

М |

Диффузный нетоксический зоб 1 степени |

100,00 |

100,00 |

88,88 |

88,37 |

|

Более выраженная патология ЩЖ |

00,00 |

00,00 |

11,12 |

11,63 |

|

|

Ж |

Диффузный нетоксический зоб 1 степени |

100,00 |

100,00 |

76,92 |

88,10 |

|

Более выраженная патология ЩЖ |

00,00 |

00,00 |

23,08 |

11,90 |

|

|

М + Ж |

Диффузный нетоксический зоб 1 степени |

100,00 |

100,00 |

81,82 |

88,24 |

|

Более выраженная патология ЩЖ |

00,00 |

00,00 |

18,18 |

11,76 |

|

Примечание: 1. «Более выраженная патология ЩЖ» включает: диффузный нетоксический зоб 2 степени, все виды узлового зоба, аутоиммунный тиреоидит, гипоплазию щитовидной железы.

2. Тренды долей «более выраженной патологии ЩЖ» в зависимости от возраста: а) для мальчиков – «у=–5,82 + 4,60х»; б) для девочек – «у=–5,95 + 5,88х»; в) для мальчиков и девочек вместе – «у=–5,88 + 5,35х» (где у – процент лиц с «более выраженной патологией ЩЖ», x – порядковый номер возрастной группы от 1 до 4 по мере роста возраста).

В отличие от облучённых йодом-131 детей, у их необлучённых сверстников тренды относительных количеств (%) лиц с более выраженной, чем ДНЗ 1-й степени, патологией ЩЖ в возрастной динамике имели положительную направленность (см. табл. 7), что можно объяснить более длительным по времени воздействием йодного дефицита у лиц старших возрастных групп. В связи с разнонаправленным характером динамики относительной частоты более выраженной патологии ЩЖ в группах облучённых йодом-131 и в контрольных группах, процент лиц с этими формами тиреоидной патологии среди облучённых детей, возраст которых в ради-ойодном периоде составлял от одного года до семи лет, был даже несколько ниже, чем среди их необлучённых сверстников (11,99% против 13,95%).

Заключение

Таким образом, проведённый анализ структуры тиреоидной патологии, развившейся за двенадцатилетний период наблюдения после завершения периода нахождения йода-131 в окружающей среде в йоддефицитном юго-западном регионе Калужской области у детей из этого региона, подвергшихся трёхмесячному воздействию этого радионуклида, и у их не облучённых радиоактивным йодом сверстников позволил установить нижеследующие факты (помимо наличия значительно более высокой общей заболеваемости тиреопатиями облучённых лиц).

Тренды процентов лиц, заболевших более выраженной, чем ДНЗ 1-й степени, патологией ЩЖ (ДНЗ 2-й степени, узловые формы зоба, аутоиммунный тиреоидит, гипоплазия ЩЖ), относительно возраста в период нахождения йода-131 в окружающей среде в порядке его увеличения, у облучённых детей обоего пола имели отрицательную направленность, в то время как у их необлучённых сверстников наблюдалась положительная тенденция. Следствием этого явилось то, что процент лиц с указанными формами тиреоидной патологии среди облучённых детей, возраст которых в период воздействия радиойода составлял от одного года до семи лет, был даже несколько ниже, чем среди их необлучённых сверстников (11,99% против 13,95%). Приведённые в литературе дозиметрические данные показывают, что поглощённые дозы излучения в ЩЖ также снижались по мере увеличения возраста облучённых во время воздействия радиоактивного йода, находящегося в окружающей среде. На основании данного факта можно полагать, что у облучённых йодом-131 детей радиационный фактор является ответственным за тяжесть развившейся тиреоидной патологии.

Что касается отдельных нозологических форм патологии ЩЖ, то необходимо отметить, что у детей, облучённых йодом-131 внутриутробно, не было выявлено ни одного случая заболевания аутоиммунным тиреоидитом. В то же время, у облучённых в постнатальном периоде процент заболевших этим видом тиреопатий среди облучённых в возрасте до года был значимо более высоким, чем среди облучённых в возрасте от 1 года до 7 лет (3,43% против 0,91%, p<0,05). С другой стороны, в структуре тиреопатий гипоплазия ЩЖ значимо большее место занимала у облучённых внутриутробно по сравнению с облучёнными в постнатальном периоде (5,45% против 0,55%, p<0,05). Приведённые факты показывают, что облучение ЩЖ у детей на различных этапах их физического становления может вызывать развитие форм её патологии, специфичных для того или иного возрастного периода.

Список литературы Анализ структуры тиреопатий, развившихся у детей из Калужской области, которые подверглись облучению йодом-131 внутриутробно и в постнатальном периоде до семилетнего возраста

- Паршин В.С. Ультразвуковой скрининг щитовидной железы: дис. … докт. мед. наук. Обнинск, 1994. 205 с.

- Иванов В.К., Цыб А.Ф. Медицинские радиологические последствия Чернобыля для населения России: оценка радиационных рисков. М.: Медицина, 2002. 392 с.

- Паршков Е.М., Соколов В.А., Прошин А.Д., Степаненко В.Ф. Рак щитовидной железы у детей и взрослого населения Брянской области после аварии на Чернобыльской АЭС//Вопросы онкологии. 2004. Т. 50, № 5. С. 533-539.

- Чебан А.К. Нестохастические тиреоидные эффекты Чернобыльской катастрофы. Киев: Медицина, 2006. 200 с.

- Рожко А.В., Масякин В.Б., Надыров Э.А., Власова Н.Г., Савастеева И.Г., Океанов А.Е. Заболеваемость раком щитовидной железы населения, пострадавшего в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС//Медико-биологические проблемы жизнедеятельности. 2012. № 1 (7). С. 31-37.

- Загрязнение территории России радионуклидами 137Cs, 90Sr, 239Pu + 240Pu, 131I//Радиация и риск. 1993. Вып. 3, приложение 1. С. 3-153.

- Моршина Т.Н., Бобовникова Ц.И., Корпусова Ю.В., Горобец В.Ф., Матвеенко Е.Г., Ткаченко Р.В., Омельченко В.Н., Боровикова М.П. Изучение геохимических особенностей ряда районов Калужской области с эндемией зоба//Гигиена и санитария. 1994. № 3. С. 45-47.

- Горобец В.Ф. Зависимость уровней заболеваемости неонкологическими заболеваниями щитовидной железы в постнатальном периоде у детей из Калужской области от срока гестации, на котором происходило их внутриутробное облучение вследствие инкорпорации техногенного йода-131//Радиация и риск. 2011. Т. 20, № 1. С. 24-33.

- Горобец В.Ф. Тиреопатии у детей из юго-западного региона Калужской области, облучённых после аварии на Чернобыльской АЭС внутриутробно и в первые недели после рождения//Проблемы эндокринологии. 2007. Т. 53, № 4. С. 29-32.

- Горобец В.Ф. Заболеваемость тиреопатиями в допубертатный период детей из Калужской области, облучённых вследствие инкорпорации техногенного 131I на неонатальном и раннем грудном этапе развития//Медико-биологические проблемы жизнедеятельности. 2012. № 1 (7). С. 11-17.

- Мазурин А.В., Воронцов И.М. Пропедевтика детских болезней. М.: Медицина, 1985. 432 с.

- Альбом А., Норелл С. Введение в современную эпидемиологию: пер. с англ. И. Боня/под ред. М. Раху. Таллин: Ин-т эксперим. и клинич. медицины (Эстония); Датское противораковое общество, 1996. 122 с.

- Ультразвуковая диагностика заболеваний щитовидной железы/Под ред. А.Ф. Цыба, В.С. Паршина, Г.В. Нестайко, С. Ямасита, С. Нагатаки. М.: Медицина, 1997. 332 с.

- Indicators for assessing iodine deficiency disorders and their control through salt iodization: Document WHO/NUT/94.6. Geneva: WHO, 1994. 56 p.

- Лакин Г.Ф. Биометрия. Изд. 4-е. М.: Высшая школа, 1990. 352 с.

- Средние дозы облучения щитовидной железы жителей разного возраста, проживавших в 1986 году в населённых пунктах Брянской, Тульской, Орловской и Калужской областей, загрязнённых радионуклидами вследствие аварии на Чернобыльской АЭС: справочник/Под ред. М.И. Балонова, И.А. Звоновой. М.: Минздрав России, 2002//Радиация и риск. 2002. Спецвыпуск. С. 3-94.