Анализ суммарной цитогенетической активности тяжелых металлов и углеводородов почв в условиях воздействия автотранспорта (на примере придорожных почв территории Самарской области)

Автор: Миронов Г.С.

Журнал: Известия Самарского научного центра Российской академии наук @izvestiya-ssc

Рубрика: Прикладная экология

Статья в выпуске: 1-1 т.14, 2012 года.

Бесплатный доступ

В работе представлены экспериментальные данные о загрязнении придорожных почв исследуемыми поллютантами, а также о влиянии их концентраций на цитогенетическую активность почв. Выявлено наличие статистически значимых тенденций к увеличению содержания почвенных генотоксикантов и увеличению частоты возникновения хромосомных аберраций по мере увеличения интенсивности движения автотранспорта.

Автотранспорт, почвы, генотоксичность, хромосомные аберрации

Короткий адрес: https://sciup.org/148205580

IDR: 148205580 | УДК: 571.575.224.23

Текст научной статьи Анализ суммарной цитогенетической активности тяжелых металлов и углеводородов почв в условиях воздействия автотранспорта (на примере придорожных почв территории Самарской области)

В настоящее время известно о негативном воздействии автотранспорта на придорожные экосистемы. В работах [5, 7] показано, что почвы, располагающиеся вблизи автодорог, претерпевают изменения своих физико-химических свойств, и накопление поллютантов, что во многом определяет нарушение их биогеоценотических функций.

Рис. 1 . Схема географического расположения пунктов исследования

Также известно, что воздействие автотранспорта сопровождается поступлением и аккумуляцией в почвенном покрове придорожных территорий двух групп токсикантов: тяжелых металлов и полициклических ароматических углеводородов, которые обладают мутагенными свойствами (в том числе и для человека). Однако экспериментальные данные о генотоксичности придорожных почв встречаются крайне редко.

Целью исследования стал анализ комбинированного действия поллютантов, содержащихся в почвах, на генетический аппарат Allium fistulosum L.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Отбор почвенных образцов осуществлялся в весенне-летний период 2009-2011 гг. с 32 придорож-

ных участков в 22 административных районах Самарской области (рис. 1).

Выбор пунктов исследования (табл. 1) обуславливался двумя основными критериями: отсутствие дополнительных источников загрязнения, составляющих стационарные компоненты автодорожных геотехнических систем (заправочные станции, станции ремонта и обслуживания, пункты питания и т. д.); и относительной выравненностью рельефа дороги и обочины.

Таблица 1 . Описание пунктов исследования (номер соответствует положению на карте см. рис. 1)

|

Населенный пункт (окрестности) |

№ пункта |

Терри-тори-альное назначение дороги |

Ас-фаль-товое покрытие |

Интенсив-ность движения, ед./сут. |

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

|

ж/д ст. «135 км» |

9 |

М |

- |

12 |

|

с. Денискино |

28 |

М |

- |

34 |

|

с. Якушкино |

6 |

М |

+ |

38 |

|

с. Поволжский |

26 |

М |

- |

58 |

|

с. Августовка |

27 |

М |

+ |

108 |

|

с. Грачевка |

5 |

М |

- |

120 |

|

с. Чистовка |

15 |

М |

+ |

126 |

|

с. Приволжье |

20 |

Р |

+ |

166 |

|

с. Балашейка |

19 |

Р |

+ |

206 |

|

с. Елховка |

18 |

Р |

+ |

212 |

|

пос. Лесной |

12 |

М |

+ |

280 |

|

с. Натальино |

4 |

Р |

+ |

362 |

|

с. Камышла |

21 |

Р |

+ |

453 |

|

с. Теплый Стан |

25 |

Р |

+ |

458 |

|

с. Исаклы |

13 |

Р |

+ |

462 |

|

с. Екатериновка |

31 |

Р |

+ |

498 |

|

с. Алексеевка |

14 |

Р |

+ |

568 |

|

с. Шигоны |

17 |

Р |

+ |

588 |

|

с. Борское |

16 |

Р |

+ |

624 |

|

с. Кошки |

3 |

М |

+ |

644 |

|

с. Суходол |

8 |

Ф |

+ |

698 |

|

с. Шентала |

11 |

Р |

+ |

744 |

|

с. Красноармейское |

30 |

Р |

+ |

766 |

|

с. Хворостянка |

2 |

Р |

+ |

798 |

|

с. Рождествено |

23 |

Р |

+ |

864 |

|

Окончание табл. |

1 |

|||

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

|

с. Пестравка |

1 |

Р |

+ |

874 |

|

с. Черниговка |

10 |

Ф |

+ |

880 |

|

с. Александровка |

29 |

Р |

+ |

890 |

|

с. Клявлино |

24 |

Р |

+ |

986 |

|

с. Черновка |

7 |

Ф |

+ |

1056 |

|

с. Богатое |

32 |

Р |

+ |

1104 |

|

с. Ширяево |

22 |

Р |

+ |

1268 |

Примечание: М – местное, Р – региональное, Ф - федеральное; «+» и «-»– наличие и отсутствие асфальтового покрытия соответственно

Исследуемые образцы отбирались из верхнего перегнойно-аккумулятивного горизонта (глубина 10-15 см), с расстояния 5 м от края дорожного полотна. Выбор удаления от дороги определялся на основании ряда работ, в которых наглядно показано максимальное накопление изучаемых поллютантов в зоне от 0 до 10 м [5,7].

Валовое содержание тяжелых металлов в почвах проводилось на базе Ульяновской Агрохимслужбы методом атомной абсорбционной спектроскопии, а на базе Самарского государственного политехнического университета проводилось определение доли органического углерода методом Тюрина, азота – методом Кьельдаля. Оценка доли техногенной орга- ники в исследуемых образцах проводилась по соотношению органического углерода к азоту (C/N).

Тест-системой для цитогенетического анализа служили семена A. fistulosum L., пророщенные на водных вытяжках исследуемых образцов, цитогенетическая активность которых оценивалась по двум показателям

-

1. Митотический индекс (МИ, ‰) – скорость деления клеток корневой меристемы A. fistulosum L.

-

2. Частота возникновения хромосомных аберраций (ХА, %) – отношение аберрантных клеток, находящихся на стадии анафазы и телофазы к их общему количеству (не менее 500 ана- и телофаз):

МИ = (П+М+А+Т)∙1000/N, где П – клетки в профазе, М – метафазе, А – анафазе, Т – телофазе, N – общее количество наблюдаемых клеток, включая интерфазные (не менее 1000).

ХА = (А’+Т’)∙100% / ^(А+Т), где А’ – аберрантные анафазы, Т’ – аберрантные телофазы.

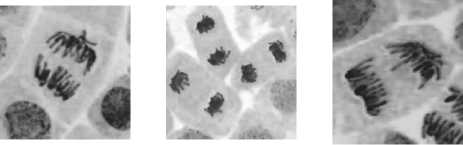

В ходе анателофазного анализа учитывались следующие типы хромосомных нарушений: хромосомные и хроматидные мосты (парные и одиночные), фрагментации хромосом, отставания хромосом (рис. 2).

А Б В

Рис. 2. Некоторые типы хромосомных аберраций: А) нормальная анафаза, Б) нормальная телофаза, В) отставание в анафазе, Г) телофазный мост, Д) анафазный мост, Е) фрагмент в телофазе (стрелками показано расположение аберраций)

Г Д Е

Статистическая обработка данных заключалась в подсчете средней арифметической и её ошибки, проведении корреляционного анализа по общепринятым в биологических исследованиях методикам [2]. Частично статистический анализ проводился с помощью программы Microsoft Excell.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Анализ полиметаллического загрязнения почвенного покрова показал наличие концентраций тяжелых металлов в исследуемых образцах, не превышающих установленных ПДК, что показывает относительно благоприятную картину для Самарской области. Для более детального анализа проводилось сопоставление фактической концентрации поллютантов с фоновым значением для того или иного административного района области. Фоновые значения содержания металлов в почвах взяты из работы Н.В. Прохоровой [4].

По отношению показателей рассчитывался коэффициент Zc, отражающий степень техногенности поступления металла в почву [3]. Результаты анализа полиметаллического загрязнения почв исследуемых территорий суммированы в табл. 2. Из не видно, что наибольшее загрязнение исследуемых почв наблюдается по Ni; в меньшей степени – по Pb, Cu и Zn. Низкий уровень загрязнения Pb может быть связан с запретом на использование в автопромышленности свинецсодержащих присадок к топливу и маслам. Отсутствие загрязнения по Zn и незначительный уровень по Cu может объясняться относительно высокой подвижностью данных металлов в почве, которая обусловлена высокой растворимостью в кислой среде. В то же время, загрязнение почв Ni может быть обусловлено широким спектром применения его в автомобильной промышленности [7]. Техногенный характер накопления Ni в исследуемых почвах может также быть подтвержден значимой корреляцией с показателем интенсивности движения автотранспорта (r = 0,41; p < 0,01).

Известно, что никель является антагонистом меди в системе «почва-растение» и, обладая высоким сродством, способен замещать его и накапливаться в организмах почвенной биоты. Также известно, что привнесение в придорожные почвы Ni нарушает его естественный баланс по отношению к Cu, которая входит в состав фитогормонов, ферментов растений, а также некоторых структурных белков клеток растений [1]. Замещение меди в медьсодержащих соединениях может приводить как к нарушению и остановке митоза, так и к нарушению процессов по- строения мембран клеток растений, Это может яв- а следовательно и ряд физиологических процессов ляться причиной поступления иных, имеющих более растении [1]. Критерий Cu/Ni отражает степень несложное строение и молекулярную массу, токсинов, гативного в отношении клеточных физиологических а также снижению тургесценции корней, что в свою процессов влияние этих металлов.

очередь снижает всасывающую способность корня,

Таблица 2. Анализ полиметаллического загрязнения придорожных территорий Самарской области

|

№ пункта исследования на схеме (рис. 1) |

Cu, мг/кг |

Ni, мг/кг |

Zn, мг/кг |

Pb, мг/кг |

||||

|

Сфакт |

Сфон |

Сфакт |

Сфон |

Сфакт |

Сфон |

Сфакт |

Сфон |

|

|

9 |

3,7 |

97,3 |

8,1 |

31,6 |

10,8 |

90,9 |

4,8 |

17,0 |

|

28 |

15,3 |

20,6 |

6,2 |

44,3 |

12,3 |

105,8 |

3,1 |

8,3 |

|

6 |

17,4 |

38,4 |

5,7 |

30,3 |

11,4 |

94,0 |

6,2 |

12,1 |

|

26 |

19,1 |

126,9 |

8,2 |

39,4 |

14,3 |

111,4 |

10,2 |

18,3 |

|

27 |

17,0 |

22,2 |

3,8 |

7,4 |

8,2 |

44,6 |

*7,6 |

4,8 |

|

5 |

20,8 |

42,9 |

36,0 |

44,8 |

21,4 |

94,5 |

*12,4 |

10,8 |

|

15 |

19,1 |

39,4 |

39,2 |

49,1 |

23,6 |

114,4 |

*9,3 |

6,4 |

|

20 |

19,6 |

23,8 |

**16,5 |

6,1 |

22,9 |

25,1 |

4,0 |

4,2 |

|

19 |

20,9 |

51,7 |

18,1 |

23,7 |

19,2 |

65,1 |

11,4 |

14,0 |

|

18 |

17,7 |

31,1 |

15,4 |

30,0 |

21,5 |

109,9 |

8,3 |

11,2 |

|

12 |

25,1 |

43,4 |

4,2 |

26,0 |

26,4 |

97,9 |

*17,1 |

15,1 |

|

4 |

25,7 |

24,7 |

**48,0 |

9,4 |

24,5 |

46,8 |

*16,5 |

9,7 |

|

21 |

23,7 |

43,6 |

26,4 |

27,2 |

14,2 |

84,6 |

2,4 |

4,8 |

|

25 |

22,0 |

31,1 |

*4,9 |

3,6 |

13,6 |

29,1 |

6,1 |

8,4 |

|

13 |

22,8 |

43,4 |

29,4 |

26,0 |

12,4 |

97,9 |

13,1 |

15,1 |

|

31 |

22,3 |

24,4 |

**11,6 |

3,6 |

11,9 |

29,1 |

8,2 |

8,4 |

|

14 |

11,6 |

27,3 |

*19,6 |

17,7 |

26,1 |

39,2 |

7,9 |

10,8 |

|

17 |

22,1 |

72,3 |

7,9 |

30,2 |

13,4 |

104,9 |

*14,2 |

13,5 |

|

16 |

23,6 |

38,7 |

*28,3 |

26,5 |

19,8 |

54,5 |

*8,6 |

7,7 |

|

3 |

21,8 |

34,7 |

*46,8 |

34,5 |

24,3 |

94,9 |

*16,0 |

8,7 |

|

8 |

21,0 |

38,4 |

*36,9 |

30,3 |

21,8 |

94,0 |

*12,7 |

12,1 |

|

11 |

*26,2 |

20,6 |

21,1 |

44,3 |

21,0 |

105,8 |

8,2 |

8,3 |

|

30 |

21,7 |

24,7 |

8,1 |

9,4 |

21,5 |

46,8 |

7,4 |

9,7 |

|

2 |

16,6 |

25,5 |

***30,6 |

4,1 |

21,2 |

49,9 |

*12,1 |

9,4 |

|

23 |

21,3 |

97,3 |

9,8 |

31,6 |

12,1 |

90,9 |

5,4 |

17,0 |

|

1 |

*21,6 |

17,9 |

***37,7 |

3,7 |

22,8 |

37,4 |

**13,2 |

5,4 |

|

10 |

18,3 |

22,2 |

**17,8 |

7,4 |

6,8 |

44,6 |

2,9 |

4,8 |

|

29 |

22,1 |

27,7 |

**42,0 |

15,4 |

10,8 |

51,3 |

6,8 |

7,1 |

|

24 |

11,5 |

41,7 |

29,3 |

44,8 |

9,5 |

94,5 |

6,1 |

10,8 |

|

7 |

24,1 |

38,4 |

25,4 |

30,3 |

16,2 |

94,0 |

6,3 |

12,1 |

|

32 |

*22,5 |

21,3 |

31,9 |

40,4 |

14,3 |

42,7 |

3,8 |

5,1 |

|

22 |

25,4 |

93,7 |

*36,1 |

31,6 |

10,9 |

90,9 |

8,6 |

17,0 |

Примечания: *Незначительное превышение (Zc < 2); **Слабое превышение (2 < Zc < 8), ***Среднее превышение (8

< Zc < 16), Интерпретации «незначительное», «слабое», «среднее» соответствуют предложенным в работе [3].

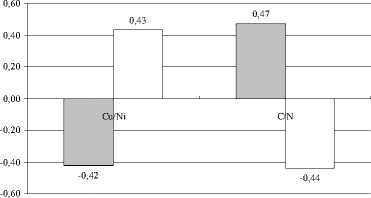

Считается, что при приближении величины данного показателя к единице1 наблюдается наиболее благоприятное действие данных металлов [1]. Поэтому был проведен анализ цитогенетических свойств исследуемых почв в условиях медьникелевого дисбаланса, в результате которого было выявлено наличие статистически значимых корреляционных связей между показателями цито- и генотоксичности почв и величиной показателя Cu/Ni (рис. 4).

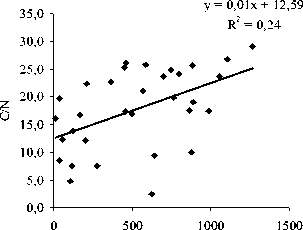

Анализ органического загрязнения исследуемых участков позволил обнаружить тенденцию к увеличению показателя C/N по мере увеличения интенсивности движения, что свидетельствует о техногенном характере поступления углеводородов в почвенный покров придорожных территорий (рис. 3).

Как видно из рис. 3, коэффициент аппроксимации (R2 для p = 0,05 составляет 0,22) показывает наличие статистической значимости данной зависи- мости (p < 0,05), что свидетельствует о высокой доле техногенной органики в общем органическом комплексе придорожных почв.

Интенсивность движения, ед/сутки

Рис. 3. Накопление техногенной органики в придорожных почвах в зависимости от интенсивности движения автотранспорта

Обнаруженные тенденции позволили сделать предположение о наличии цитогенетической актив- ности исследуемых почв. В результате определения цито- и генотоксичности исследуемых образцов и сопоставления величин показателей МИ и ХА с показателями загрязнения почв придорожных территорий был обнаружен ряд корреляционных связей, отраженный на рис. 4.

XA МИ

Рис. 4. Корреляции между показателями цитогенетической активности почв и степенью их загрязнения

МИ, % ХА, %

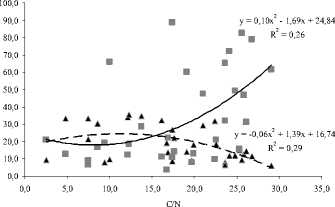

Рис. 5. Изменение показателей генотоксичности почв в зависимости от величины С/N

В результате сравнительного анализа показателей генотоксичности почв и их химикотоксикологических характеристик был обнаружен ряд статистически значимых тенденций. Было выявлено, что при увеличении соотношения C/N статистически значимо снижается пролиферативная активность клеток и возрастает частота возникновения хромосомных аберраций (рис. 5). Из рис. 5 видно, что при увеличении значения показателя С/N до 11 частота возникновения хромосомных аберраций падает, при этом возрастает величина митотического индекса. Сравнительный анализ показателей полиметаллического загрязнения почв и показателей их генотоксичности не обнаружил статистически значимых тенденций.

Таким образом, удалось обнаружить, что в условиях воздействия автотранспорта почвы территории Самарской области подвергаются значительному химическому загрязнению. Наиболее выраженное полиметаллическое загрязнение наблюдается по таким тяжелым металлам, как Cu и Ni. Загрязнение придорожных почв техногенными органическими поллютантами наблюдается значительно сильнее, о чем свидетельствует обнаруженная зависимость показателя углеводородного загрязнения от интенсивности движения. Также удалось установить, что воздействие со стороны автотранспортного комплекса влияет на цитогенетическую активность придорожных почв, что выражается в ингибировании пролиферативной активности клеток и стимулировании возникновения хромосомных аберраций, что в конечном итоге приводит к угнетению ростовых процессов и гибели растения. Ведущую роль в нарушении митотических процессов играют техногенные углеводороды, аккумулируемые придорожными почвами.

Список литературы Анализ суммарной цитогенетической активности тяжелых металлов и углеводородов почв в условиях воздействия автотранспорта (на примере придорожных почв территории Самарской области)

- Гарипова Р.Ф., Калиев А.Ж. Цитогенетический анализ в мониторинге почв при техногенном загрязнении микроэлементами//Вест. ОГУ. 2009. № 4. С. 94-97.

- Лакин Г.Ф. Биометрия. М.: Высшая школа. 1990. 352 с.

- Прохорова Н.В. Тяжелые металлы в почвах административных районов Самарской области//Вестник СамГУ. 2002. Спец. вып. С. 183-187.

- Прохорова Н.В. Эколого-геохимимческая роль автотранспорта в условиях городской среды//Вест. СамГУ. 2005. № 5. С. 188-199.

- Пушаева З.П. Практикум по цитологии растений. М.: Колос. 1988. 120 с.

- Пшенин В.Н. Загрязнение почвенного покрова придорожных территорий//Автотранспорт: от экологической политики до повседневной практики/Труды IV Международ. науч.-практич. конф. СПб: Изд-во МАНЭБ. 2008. С. 48-55.

- Порядок определения размеров ущерба земель от загрязнения химическими веществами. М., 1993. 38 с.