Анализ требований и путей решения проблем исключения статического электричества в составе взрывопожаробезопасных автозавправочных станций и топливозаправочных эстакад

Автор: Евсеева М.В., Фесина М.И.

Журнал: Теория и практика современной науки @modern-j

Рубрика: Основной раздел

Статья в выпуске: 4 (22), 2017 года.

Бесплатный доступ

Рассматриваются вопросы взрывопожаробезопасности автозаправочных станций и топливоналивных эстакад с учетом современной проектно-эксплуатационной и нормативной практики, в частности проблема образования взрывоопасных концентраций паров и накопления зарядов статического электричества в процессе слива и налива легковоспламеняющихся жидкостей и сжиженных горючих газов. Показано, что приведенный материал необходим для освоения и применения современных методов обеспечения взрывопожаробезопасности на АЗС и эстакадах.

Автозаправочная станция, топливозаправочная эстакада, статическое электричество, заземление автоцистерн, взрывоопасные зоны, легковоспламеняющиеся жидкости

Короткий адрес: https://sciup.org/140271258

IDR: 140271258

Текст научной статьи Анализ требований и путей решения проблем исключения статического электричества в составе взрывопожаробезопасных автозавправочных станций и топливозаправочных эстакад

ANALYSIS OF REQUIREMENTS AND WAYS OF SOLVING

THE PROBLEMS OF EXCLUSION OF STATIC ELECTRICITY IN THE COMPOSITION OF EXPLOSIVE FILING STATIONS AND REFUELING OVERPASS

Технологические процессы наполнения и слива углеводородных топлив сопровождаются образованием и накоплением зарядов статического электричества в металлических структурах, соприкасающихся с транспортируемыми жидкостями. К наиболее опасным с этой точки зрения можно отнести процессы слива и налива нефтепродуктов и/или других пожаровзрывоопасных углеводородных веществ, реализуемых на химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих предприятиях, нефтебазах, складах горючесмазочных материалов (ГСМ), автозаправочных станциях (АЗС) и комплексах (АЗК), автогазозаправочных станциях (АГЗС), автоматических автозаправочных станциях (ААЗС), топливозаправочных эстакадах (ТЗЭ). Воспламеняющая способность образующихся разрядов статического электричества часто становится потенциальным источником возгорания, что приводит к нарушениям технологического процесса, повреждению оборудования и, как следствие, техногенным катастрофам, сопровождающихся пожарами, взрывами и травмами обслуживающего персонала и населения.

Как следует из публикаций [1…4], при сливоналивных операциях углеводородных топлив регулярно происходят возгорания, связанные с накоплением зарядов статического электричества. Так, 2 ноября 1997 г. 2

крупный пожар возник в г. Москва на 1-й ул. Ямского Поля при сливе топлива в подземный резервуар [1]. 27 января 2010 г. в г. Томск произошел пожар при заполнении сжиженным газом одного из наземных резервуаров. Установленной причиной указанного пожара явилось плохое заземление резервуара [2]. 17 февраля 2011 г. в г. Междуреченск Кемеровской области на АЗС произошел взрыв при сливе бензина из бензовоза в емкость для хранения топлива. Причиной взрыва стало воспламенение паров бензина от разряда статического электричества [3]. 1 июня 2011 г. в г. Кострома произошло возгорание с последующим взрывом на АЗС во время перекачки сжиженного газа из автоцистерны в резервуарные емкости [4]. Приведенные примеры свидетельствуют о том, что защита от статического электричества на производствах, связанных c применением легковоспламеняющихся жидкостей (ЛВЖ) и сжиженных горючих газов (СГГ), является одной из приоритетных задач в области обеспечения взрывопожаробезопасности эксплуатируемых технических объектов.

Экспериментальные и аналитические исследования [5] показывают, что в летнее время на АЗС в зонах заправки бензином легковых и грузовых автомобилей взрывоопасная смесь (далее ВС) горючих паров с воздухом может образоваться в объемах, соответственно, до 2,5 и до 8,0 м3.

При сливе бензина из автоцистерны (АЦ), объем образующейся взрывоопасной паровоздушной смеси, выходящей из дыхательной арматуры АЦ, может быть во много раз больше, чем при заправке автомобилей. Так, при взятии нескольких проб паров бензина при наливе АЦ на НПЗ компании «Лукойл» (г. Ухта) было установлено, что при температуре 0 °С в окружающее пространство выделяется в среднем около 500 г/ м3 ВС. Следует учитывать, что при температурах выше 0 °С, а также в зависимости от способа слива бензина, указанные выделения паров бензина могут оказаться в несколько раз больше. В это же время по 3

международным стандартам они не должны превышать 35 г/м3 [6]. Все это ведет не только к материальным и финансовым потерям, но и к образованию ВС в виде высоких концентраций токсичных паров углеводородных топлив с воздухом, вредных для окружающей среды. Для решения данной проблемы используют закрытую технологию слива и налива ЛВЖ. Она заключается в установке на АЗС соответствующего технологического оборудования предназначенного для улавливания и возврата (рекуперации) паров топлива, позволяющего возвращать образовавшуюся паровоздушную ВС из емкости АЗС в отсеки АЦ. В современной практике, как правило, используется две системы газовозврата (рециркуляции) паров ВС:

-

• вакуумная (с использованием вакуумного электронасоса);

-

• балансовая (основанная на вытеснении паров ЛВЖ из емкости АЦ избыточным давлением, создаваемым поступающим в нее топливом).

Данные системы позволяют повысить взрывопожаробезопасность на АЗС, снизить материальные и финансовые потери, улучшить экологическую обстановку, исключать возникновение техногенных катастроф.

Кроме решения технических проблем безопасной эксплуатации ААЗС, необходимо соблюдение соответствующих организационных мероприятий. Следует учитывать, что на такого типа АЗС обслуживающий персонал, как правило, присутствует не постоянно, а контроль технологического процесса заправки топливом осуществляется оператором с диспетчерского центра. Посредством установленных видеокамер и датчиков расхода контролируется только процедура количественной подачи и приема топлива. В это же время, количество выделяемых при этом в окружающее пространство паров топлива не регистрируется. Это указывает на необходимость на ААЗС 4

предусматривать установку соответствующих систем газовозврата и мониторингового контроля за выделением избыточного количества паров ЛВЖ и CГГ во избежание образования ВС и взрывоопасных зон (ВОЗ).

В соответствии с ГОСТ Р МЭК 60079-10-1-2008 [7] при сливоналивных операциях могут образоваться следующие ВОЗ:

-

• класса 0 – ВОЗ, в которой ВС присутствует постоянно, или в течение длительных периодов времени, или часто;

-

• класса 1 – ВОЗ, в которой существует вероятность образования ВС в нормальных условиях эксплуатации;

-

• класса 2 – ВОЗ, в которой вероятность образования ВС в нормальных условиях эксплуатации маловероятна, а если она и возникает, то существует лишь непродолжительное время.

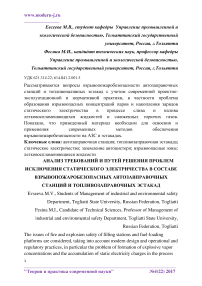

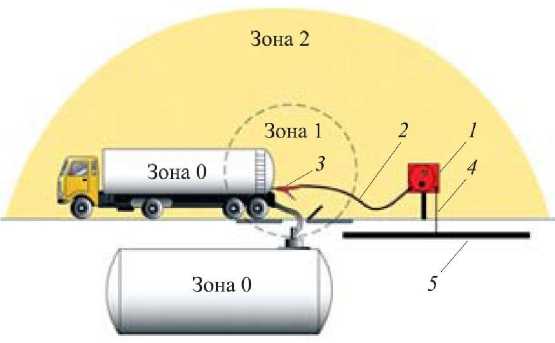

Примером реализации классов ВОЗ 1 и 2 при технологических операциях налива автомобильных топлив может служить схема установки для заправки топливом АЦ, приведенная на рисунке 1, которую располагают снаружи и заполняют сверху без улавливания паров ЛВЖ [7].

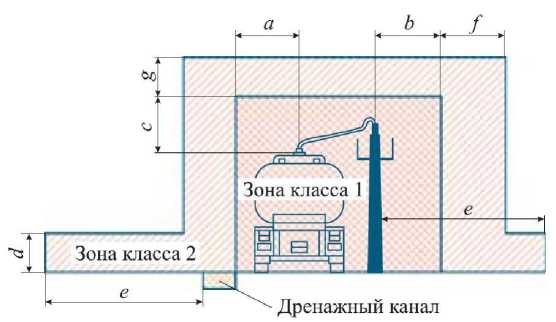

Аналогичного типа пример представлен на рисунке 2, отличающийся тем, что заполнение топливом АЦ производится снизу.

Рисунок 1. Схема реализации классов взрывоопасных зон и их габаритные размеры при операциях налива автомобильных топлив в АЦ: a = 1,5 м; b = 1,5 м; с = 1,5 м; d = 1 м; e = 4,5 м; f = 1,5 м; g = 1 м.

Основными факторами, влияющими на класс и размеры ВОЗ являются:

вентиляция пространства ВОЗ (тип – естественная, уровень – средний, 5

готовность – хорошая), источник и степень утечки топлива (отверстие в крыше – первая, течь на уровне земли – вторая, переполнение АЦ топливом – вторая), тип горючего вещества (температура вспышки топлива – ниже температуры технологического процесса заправки и окружающей среды, плотность паров ВС – больше плотности воздуха).

Поскольку на АЗС (АЗК, АГЗС, ААЗС) заправка автомобильным топливом транспортных средств производится с осуществлением сливоналивных операций, связанных с образованием ВС, характеризующихся ВОЗ (см. рисунок l и 2), то необходимо учитывать основные технические параметры используемых пожаровзрывоопасных веществ. Указанные технические параметры регламентируются ГОСТ Р МЭК 60079-20-1-2011 [8], а также приводятся в справочной литературе.

Важно отметить, что не следует наполнять дизельным топливом те емкости, в которых до этого хранился бензин. К сожалению, в реальной практике в одних и тех же емкостях часто хранят и перевозят различные нефтепродукты. В закрытом сосуде АЦ пары ВС, образовавшиеся от оставшегося в АЦ бензина, становятся невзрывоопасными, так как за короткое время преодолевают верхний концентрационный предел воспламенения (взрываемости). Опасность заключается в том, что при наливе дизельного топлива в емкость АЦ, наполненную парами бензина, концентрация паров последнего начинает снижаться за счет способности дизельного топлива абсорбировать (поглощать) пары бензина. В результате этого, концентрация паров бензина может опуститься до верхнего предела воспламенения и уже стать взрывоопасной. При низких температурах окружающей среды данный процесс протекает более интенсивно. Поэтому, важно учитывать конкретные особенности взаимодействия ЛВЖ при организации их безопасного хранения и 6

транспортировки различных типов топлив, заполненных в одну и ту же АЦ.

Зона 2

Рисунок 2. Схема локализации взрывоопасных зон и их классификация при операциях слива автомобильного топлива в АЦ и при заправке автомобилей на АЗС

При решении практических задач обеспечения взрывобезопасности эксплуатируемых АЗК необходимо отдавать предпочтение топливам, характеризующихся физическими параметрами, наделенными более высоким уровнем взрывоопасности. Например, если на АЗК содержится бензин, классифицируемый категорией взрывоопасной смеси IIА, а дизельное топливо – категорией IIB, то выбор Ех-оборудования следует осуществлять по показателям дизельного топлива. Состав Ех-оборудования включает технические устройства электрооборудования, технологического и вентиляционного оборудования, средства контроля за взрывоопасностью среды, устройства контроля заземления АЦ. В его составе предусмотрены разнообразные конструктивные меры по устранению или затруднению потенциалов осуществления воспламенения окружающей ВС в определенных условиях [9]. В связи с этим при выборе Ех-оборудования для АЗС следует руководствоваться требованиями соответствующих стандартов [9, 10].

Обязательным условием безопасного проведения сливоналивных операций является надежное заземление всех металлических частей 7

оборудования для предотвращения накопления зарядов статического электричества и, как следствие, для исключения возможного воспламенения паров ЛВЖ.

На АЗС и ТЗЭ электрическому заземлению подлежат АЦ, наливные стояки эстакад, а также средства транспорта и хранения нефтепродуктов и СГГ. При наличии фланцевых соединений и шунтирующих перемычек в составе арматурных узлов технологического оборудования АЗС и ТЗЭ, необходимо следить за тем, чтобы переходное сопротивление r н соединения между шасси транспортного средства, резервуаром АЦ, трубопроводными элементами и арматурой было менее 106 Ом ( rн ≤ 106 Ом). Проводники электрического заземления должны быть соединены с транспортным средством прежде, чем начнется любая технологическая операция (например, прежде, чем оператор откроет люк приемной емкости, или прежде, чем им будет присоединена сливная труба). С этой целью рекомендуется применять соответствующую блокировку, исключающую начало проведения сливоналивной операции, если проводник заземления к транспортному средству не присоединен [11].

Используемые на практике электрозаземляющие статическое электричество технические устройства не всегда обеспечивают требуемый уровень взрывопожаробезопасности в осуществляемых технологиях сливоналивных операциях с жидким углеводородным топливом и СГГ. Для его повышения на АЗС и ТЗЭ необходимо применять эффективные взрывобезопасные устройства заземления АЦ (далее УЗА), отвечающие требованиям к Ех-оборудованию.

Используемые типы современных устройств заземления АЦ.

Используемые УЗА предназначены для электрического заземления АЦ и других транспортных емкостей в процессе налива и слива нефтепродуктов и других ЛВЖ. Они также используются для блокировки 8

и запуска технологического процесса слива, что исключает техническую возможность процедуры слива без предварительного подключения к устройствам электрического заземления. Данные технические устройства обеспечивают непрерывный контроль наличия электрической цепи «заземляющее устройство – АЦ» и осуществляют световую сигнализацию о техническом состоянии данного участка электрической цепи.

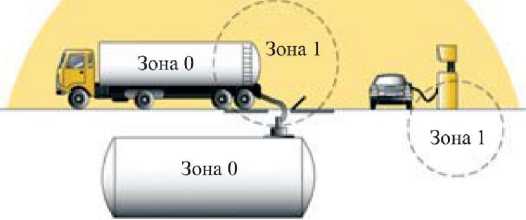

В настоящее время наиболее часто применяются технические устройства УЗА серий 2МК04, 2МК05 и 2МК06. Указанные технические устройства УЗА разработаны в соответствии с требованиями стандартов [9, 12]. Типичная конструкция УЗА представлена электрозаземляющим устройством, устанавленным в зоне ТЗЭ или сливного устройства АЗС и электрозаземляющим проводником, выполненным в виде универсального провода со специальным зажимом для подключения УЗА к АЦ. Подключение данного провода к АЦ допускается только при разомкнутой коммутационной цепи УЗА. Его размыкание осуществляется специальной кнопкой, расположенной на его корпусе, как это показано на рисунке 3.

Рисунок 3. Общий вид технических устройств контроля заземления АЦ электрозаземляющими устройствами типа УЗА-2МК: а – УЗА-2МК04, УЗА-2МК05; б – УЗА-2МК06;

1 – УЗА; 2 – зажим; 3 –заземляющий проводник, смонтированный между АЦ и УЗА; 4 – заземляющий проводник, смонтированный между УЗА и заземляющим контуром АЗС.

Питание коммутационных устройств УЗА предусмотрено либо от промышленной цепи переменного тока напряжением 220 В (например, УЗА-2МК04), либо от цепи постоянного тока напряжением 12 В (УЗА-2МК05), либо от батареи аккумуляторов напряжением 6,3 В, служащей автономным источником питания (УЗА-2М06).

Применение той или иной модификации УЗА диктуется технической оснащенностью ТЗЭ нефтебаз и наливных пунктов, узлов слива на АЗС, АГЗС и АЗК.

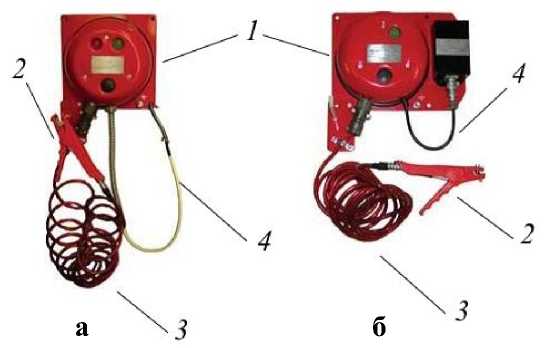

Перед началом эксплуатации технические устройства УЗА должны быть надежно закреплены, заземлены и установлены рядом с устройством налива (слива), на высоте 1,5-1,7 м от поверхности дорожного покрытия. Проводники заземления 2 и 4 должны быть жестко закреплены с помощью соответствующих разъемов к элементам крепления устройства заземления (рисунок 4). Электрическое сопротивление изоляции заземляющего проводника 4 между техническим устройством УЗА 1 и контуром заземления 5 не должно превышать 100 Ом [13].

Рисунок 4. Иллюстративная схема подключения АЦ к заземляющему контуру АЗС через УЗА: 1 – УЗА; 2 – заземляющий проводник, соединяющий АЦ и УЗА; 3 – зажим; 4 – заземляющий проводник между УЗА и заземляющим контуром АЗС; 5 – заземляющий контур АЗС

В свою очередь, на АЦ должна быть предусмотрена зона для надежного присоединения зажима 3 проводника заземления 2. С этой целью может быть использована металлическая пластина (например, полка уголкового профиля) габаритными размерами 25х25х15мм. Все сопрягаемые контактные зоны соединительных элементов должны быть тщательно защищены от грязи, краски и коррозии, а также покрыты слоем токопроводящей антикоррозийной смазки для обеспечения стабильного электрического контакта УЗА с АЦ.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Представлен анализ действующих нормативных требований и путей решения проблемы исключения накопления зарядов статического электричества, в качестве потенциального источника возникновения воспламенения ЛВЖ, хранящихся в АЦ и транспортируемых в объемных резервуарных емкостях жидких углеводородных топлив. Всесторонний учет процессов образования взрывоопасных концентраций паров ЛВЖ и накопления зарядов статического электричества при сливоналивных операциях на АЗС и ТЗЭ представляет возможность сотрудникам государственных надзорных органов и техническим специалистам, связанным с проектированием и эксплуатацией взрывопожароопасных объектов, проводить всесторонний комплексный анализ и предпринимать соответствующие организационно-технические мероприятия по их эффективной защите от возможного возникновения статического электричества, направленные на надежную взрывопожаробезопасную эксплуатацию АЗС (АЗК, АГЗС, ААЗС) и ТЗЭ.

В качестве основных путей решения проблемы исключения накопления зарядов статического электричества, рассматриваемых в качестве источника воспламенения ЛВЖ, хранящихся в АЦ и транспортируемых в объемных резервуарных емкостях жидких углеводородных топлив следует указать на необходимое:

-

1) Ограничение допустимых предельных величин взрывоопасных паровоздушных смесей, выходящих из дыхательной арматуры АЦ, при процедурах слива топлива с АЦ (≤ 35 г/м3 – для бензина);

-

2) Использование закрытых технологий слива и налива ЛВЖ, оборудованных техническими устройствами улавливания и возврата (рекуперации) паров топлива из емкости АЗС а отсеки АЦ (вакуумной и балансовой систем газовозврата);

-

3) Применение технических систем мониторингового контроля за выделением избыточного количества паров ЛВЖ и СГГ;

-

4) Соблюдение требований, регламентированных ГОСТ Р МЭК 60079-10-1-2008, в отношении пространственной локализации ВОЗ, с учетом основных факторов, влияющих на класс и размеры ВОЗ;

-

5) Учет основных технических параметров (физических характеристик) хранящихся и транспортируемых пожаровзрывоопасных веществ (топлив) в соответствии с ГОСТ Р МЭК 60079-20-1-2011;

-

6) Учет особенностей физико-химического взаимодействия остатков ЛВЖ различного типа углеводородных топлив в составе одной заполняемой резервуарной емкости АЦ (при их периодической смене);

-

7) Использование класса технических устройств Е х -оборудования, предназначенного для эксплуатации во взрывоопасных средах, в составе технологического оборудования АЗС (АЗК, АГЗС, ААЗС, ТЗЭ);

-

8) Использование надежного, эффективно функционирующего электрического заземления всех металлических частей, технологического оборудования АЗС (АЗК, АГЗС, ААЗС, ТЗЭ), для последующего предотвращения накопления зарядов статического электричества и, как следствие, исключения возможного воспламенения паров ЛВЖ;

-

9) Соблюдение предельных значений переходных электрических сопротивлений rн фланцевых соединений и шунтирующих перемычек, используемых в составе арматурных узлов технологического оборудования АЗС (АЗК, АГЗС, ААЗС, ТЗЭ), условию r н ≤ 106 Ом;

-

10) Применение механических или электрических типов технических устройств блокировки при проведении сливоналивных операций без

подключенного электрозаземления транспортного средства и технологического оборудования АЗС (АЗК, АГЗС, ААЗС, ТЗЭ);

-

11) Использование эффективных сертифицированных взрывобезопасных технических устройств заземления (УЗА) для АЦ, удовлетворяющих требованиям, предъявленным к категории Ех-оборудования, обеспечивающих непрерывный мониторинговый контроль наличия электрической цепи «заземляющее устройство – АЦ) и световую сигнализацию о техническом состоянии данного участка электрической цепи (технические устройства УЗА серии 2МК04, 2МК05, 2МК06);

-

12) Учет времени задержки воспламенения Т заполняемой резервуарной емкости АЦ наэлектризованным углеводородным топливом, образуемой паровоздушной смеси ЛВЖ (уровня электропроводности ρ ν , постоянной времени релаксации τ, коэффициента, учитывающего увеличение времени релаксации за счет образующегося поверхностного заряда углеводородного топлива);

-

13) Дозированное применение эффективных антистатических присадок (0,001 … 0,005% объема углеводородного топлива), не оказывающих негативного влияния на основные физико-химические свойства углеводородных топлив, уменьшающих их удельное электрическое сопротивление;

-

14) Строгое соблюдение организационно-технических условий безопасного выполнения технологических операций слива-наполнения объемных резервуарных емкостей (исключение падения и разбрызгивания перемещаемой струи топлива с высоты, опускания концевого участка сливного шланга до дна АЦ, ограничение скорости перемещаемого потока топлива при процедуре его слива и налива с учетом рекомендаций IЕС TR 60079-32:2010.

Список литературы Анализ требований и путей решения проблем исключения статического электричества в составе взрывопожаробезопасных автозавправочных станций и топливозаправочных эстакад

- Верёвкин B. H., Сиваков Г. И., Черкасов B. H. Электростатическая искробезопасность и молниезащита. - М.: МИЭЭ, 2006.

- Сайт Главного управления МЧС России по Томской области. URL: http://www.kchs.tomsk.gov.ru.

- Сайт ежедневной интернет-газеты "Брянск.ru". URL: http://briansk.ru/world/vzryv-na-azs-ranil-dvuh-shkolnic.201 1217.246315.html.

- Возгорание на АЗС в Костроме произошло во время перекачки газа // Российская газета. URL: http://www.rg.ru/201 1 /06/0 1 /reg-roscentr/ gaz_kostroma-anons.html.

- Волков О. M., Назаров В. П. Безопасность АЗС // Пожарное дело. - 1985. - № 6.

- Кобылкин Н. И., Гельфанд Б. Е. Безопасный слив/налив - это возможно? // Современная АЗС. - 2010. - № 1(94).

- ГОСТ Р МЭК 60079-10-1-2008. Взрывоопасные среды. Часть 10-l: Классификация зон. Взрывоопасные газовые среды. - Введ. 01.07.2010 г. - М.: Стандартинформ, 2009.

- ГОСТ Р МЭК 60079-20-1-2011. Взрывоопасные среды. Часть 20-1: Характеристики веществ для классификации газа и пара. Методы испытаний и данные. - Введ. 01.07.2012 г. URL: http://www.protectgost.ru/documenmspx.

- ГОСТ Р МЭК 60079-0-2011. Взрывоопасные среды. Часть 0: Оборудование. Общие требования. Введ. 01.07.2012г. - М.: Стандартинформ, 2012.

- ГОСТ Р МЭК 60079- 14-2008. Взрывоопасные среды. Часть 14: Проектирование, выбор и монтаж электроустановок: постановление Ростехрегулирования от 15.12.2008 г. № 396-ст. - Введ. 01.07.2010г. - М.: Стандартинформ, 2009.

- IЕС TR 60079-32:2010. Explosive atmospheres - Part 32: Electrostatics (Взрывоопасные среды. Ч. 32: Электростатика), 2010.

- ГОСТ Р 52350.0-2005 (МЭК 60079-0:2004). Электрооборудование для взрывоопасных газовых сред. Часть 0: Общие требования. - Введ. 01.01.2007 г. - М.: Стандартинформ, 2005.

- ГОСТ Р 52274-2004. Электростатическая искробезопасность. Общие технические требования и методы испытания. - Введ. 01.01.2006 г. - М.: ИПК Изд-во стандартов, 2005.