Анализ ультрасонографической картины мочевыделительной системы у больных с позвоночно-спинномозговой травмой

Автор: Бакарджиева Анна Николаевна, Блюденов Дмитрий Николаевич

Журнал: Гений ортопедии @geniy-ortopedii

Рубрика: Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 3, 2012 года.

Бесплатный доступ

Ультразвуковое исследование состояния мочевыделительной системы выполнено у 55 больных с позвоночно-спинномозговой травмой (ПСМТ) в острый, промежуточный и поздний периоды течения травматической болезни спинного мозга. Согласно результатам исследований было установлено, что у данной категории больных имеются диффузные изменения паренхимы почек, расширение и деформация чашечно-лоханочной системы (ЧЛС), наличие конкрементов, утолщение и неоднородность структуры стенки мочевого пузыря, наличие взвеси в полости мочевого пузыря, увеличение объема предстательной железы с признаками везикулита. Вышеперечисленные изменения выявлены преимущественно в позднем периоде ПСМТ у больных с наличием двигательных и чувствительных расстройств.

Позвоночно-спинномозговая травма, мочевыделительная система, ультрасонография

Короткий адрес: https://sciup.org/142121582

IDR: 142121582

Текст научной статьи Анализ ультрасонографической картины мочевыделительной системы у больных с позвоночно-спинномозговой травмой

Актуальность проблемы реабилитации спинальных больных обусловлена высокой распространенностью позвоночно-спинномозговой травмы, отсутствием общепринятых подходов к лечению и реабилитации данной категории больных. Комплексная реабилитация пациентов травматической болезнью спинного мозга является одной из наиболее значимых медико-социальных проблем мирового здравоохранения [4].

Тяжелым осложнением при ПСМТ является нарушение функции мочевыделительной системы. Вследствие нарушения регуляции и развития глубоких трофических расстройств в мочевыделительной системе возникают и прогрессируют инфекционно-воспалительные осложнения, такие как пиелонефрит, цистит, уретрит, свищи и стриктуры мочеиспускательного канала, простатит, а также мочекаменная болезнь, острая и хроническая почечная недостаточность.

Несмотря на важность данной проблемы, научных публикаций, посвященных оценке нарушения состояния мочевыделительной системы у больных с травматической болезнью спинного мозга при помощи ультразвукового метода, относительно мало [1, 6]. Подобные исследования крайне необходимы для проведения динамического наблюдения состояния мочевыделительной системы, предупреждения и своевременного лечения грозных осложнений [4, 7].

Цель работы – методом УЗИ оценить состояние мочевыделительной системы у больных с позвоночно-спинномозговой травмой в остром, промежуточном и позднем периодах.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Ультразвуковое исследование было выполнено 55 больным с позвоночно-спинномозговой травмой. Возраст пациентов составил от 17 до 62 лет (в среднем 35,3±1,76 года). Среди обследованных пациентов женщин было 6 (11 %), мужчин – 49 (89 %). В зависимости от давности перенесенной ПСМТ пациенты были разделены на 3 группы, согласно классификации О.А. Амелиной (1998): до четырех месяцев (острый период) – 15 (27 %) больных, от четырех месяцев до двух лет (промежуточный период) – 10 (18 %) пациентов, более двух лет (поздний период) – 30 (55 %) человек (Макаров А.Ю., Амелина О.А., 1998). В зависимости от уровня повреждения спинного мозга больные были распределены на 4 группы: с повреждением шейного отдела позвоночника (С4– С7 позвонки) – 29 (53 %) больных, грудного отдела (Th3–Th8 позвонки) – 5 (9 %) пациентов, грудопоясничного отдела (Th12–L1 позвонки) – 17 (31 %) чело- век, поясничного отдела (L2-L4) – 4 (7 %) больных. Среди двигательных нарушений чаще встречалась нижняя параплегия – у 35 (63 %) больных, реже – нижний парапарез – у 8 (16 %) человек, спастический тетрапарез у 4 (7 %) пациентов, верхний парапарез – у 4 (7 %) больных, не имели двигательных нарушений 4 (7 %) человека. Нарушение чувствительности в виде анестезии с уровня повреждения наблюдалось у 25 (45 %) больных, гипестезии – у 21 (38 %) пациента, нарушения чувствительности отсутствовали у 9 (16 %) человек. Нарушения функции тазовых органов проявлялись в виде задержки мочи у 15 (27 %) больных, недержания мочи – у 19 (35 %) пациентов, спинального автоматизма – у 12 (22 %) человек, затрудненного мочеиспускания – у 3 (5 %) пациентов, нарушения функции тазовых органов не было выявлено у 6 (11 %) больных.

Обследование проводили на ультразвуковом аппарате Logic S6 (GE HC, США) конвексным датчиком с базовой частотой 3-5 Мгц в режиме тканевой гармоники. Выполняли комплексное ультрасонографическое исследование почек, мочеточников, мочевого пузыря и предстательной железы.

Ультразвуковое исследование проводили в различные сроки после хирургического лечения: от 6 дней до 12 лет.

Статистическую обработку данных производили с помощью пакета анализа данных Microsoft EXСEL-2007. Для оценки достоверности различия средних использованы t-критерий Стьюдента и дополнительно непараметрический критерий Манна-Уитни. Принятый уровень значимости – 0,05.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Анализ результатов ультразвукового исследования мочевыделительной системы показал, что размеры почек и их расположение у больных с позвоночно-спинномозговой травмой не отличались от нормативных значений (по данным Бурых М.П. и соавт., 1989; Игнашина Н.С., 1989) (табл. 1).

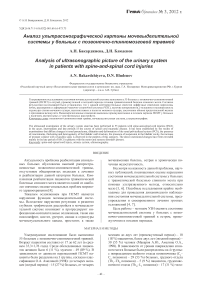

Клинический пример 1. Больной А., 56 лет, находился на лечении в отделении нейрохирургии с диагнозом: травматическая болезнь спинного мозга (ТБСМ), острый период, перелом дуги С5, верхнего суставного отростка С6, остистого отростка C7 позвонка, легкий верхний дистальный парапарез. При оценке неврологического статуса наблюдалось снижение сухожильных рефлексов с верхних конечностей, гипестезия по С6-С7 дерматомам с двух сторон. Нарушение функции тазовых органов по типу спинального автоматизма. На рисунке 1 представлена ультразвуковая картина почек в режиме тканевой гармоники. Визуализируются нормальных размеров правая и левая почки (правая почка – 10,2×6,0 см; левая – 10,6×6,5 см).

При более детальной оценке у большинства пациентов в почках и нижних мочевых путях были выявлены различные патологические изменения. Наиболее частым отклонением от нормы явилось наличие конкрементов различной величины в мочевыводящих путях. Частота встречаемости данной патологии и размеры камней в зависимости от уровня повреждения позвоночного столба представлены в таблице 2.

Таблица 1

Рис. 1. УЗИ почек больного А., 56 лет, В-режим

Размерные характеристики почек (M±m) у больных с различным уровнем повреждения спинного мозга

|

Уровень повреждения спинного мозга |

Длина (см) |

Ширина (см) |

Суммарная толщина паренхимы (см) |

|

Нормативные значения |

10,41±1,301 |

5,45±1,301 |

1,60±0,202 |

|

Шейный отдел (n=29) |

10,36±0,16 |

4,98±0,11 |

1,67±0,05 |

|

Грудной отдел (n=5) |

10,28±0,25 |

4,84±0,09 |

1,80±0,10 |

|

Грудопоясничный отдел (n=17) |

10,33±0,19 |

5,14±0,14 |

1,69±0,07 |

|

Поясничный отдел (n=4) |

10,0±0,78 |

4,52±0,49 |

1,65±0,09 |

Примечание: 1 – по данным М.П. Бурых с соавт. [2]; 2 – по данным Н.С. Игнашина [3].

Таблица 2

Распределение больных по количеству и размерам конкрементов в мочевых путях

|

Уровень повреждения спинного мозга |

Кол-во |

Размер 2-6 мм |

Размер ≥ 7 мм |

||

|

I |

II |

I |

II |

||

|

Шейный отдел (n=29) |

16 (55 %) |

3 |

10 |

2 |

1 |

|

Грудной отдел (n=5) |

3 (60 %) |

1 |

1 |

1 |

- |

|

Грудопоясничный отдел (n=17) |

14 (82 %) |

4 |

9 |

1 |

- |

|

Поясничный отдел (n=4) |

4 (100 %) |

1 |

1 |

2 |

- |

|

Всего |

37 (67 %) |

9 |

21 |

6 |

1 |

Примечание: I – наличие конкрементов с одной стороны; II – наличие конкрементов с двух сторон.

Таким образом, по данным УЗИ конкременты были диагностированы у 37 пациентов, что составляет 67 % от всех обследованных в четырех группах больных. Камнеобразованию наиболее подвержены лица с повреждением шейного и грудопоясничного отделов позвоночника. Следует отметить, что у больных данных групп чаще выявляли двусторонний микроуролитиаз (размеры камней не превышали 6 мм).

При проведении ультрасонографии в различные периоды течения позвоночно-спинномозговой травмы было установлено, что камнеобразованию чаще подвержены больные с продолжительностью заболевания более 2 лет (поздний период ПСМТ), что может быть связано с длительным угнетением двигательной активности и нарушением функции тазовых органов. У таких пациентов поражение почек было преимущественно односторонним, за исключением больных с повреждением шейного отдела позвоночника (табл. 3).

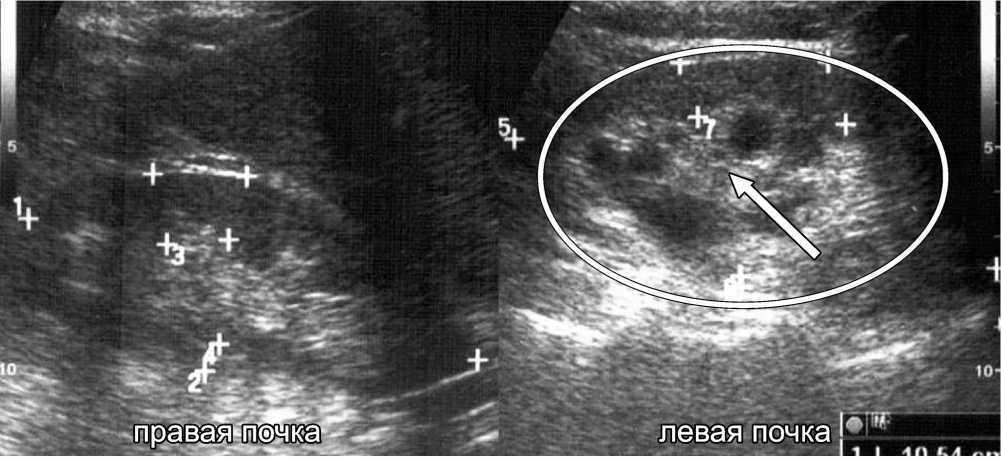

Клинический пример 2. Больной Р., 32 л., находился на лечении в отделении нейрохирургии с диагнозом: ТБСМ, поздний период, последствия переломов С7 и D1 позвонков с ушибом и сдавлением спинного мозга, состояние после оперативного лечения, верхний грубый парапарез, нижняя смешанная параплегия, нарушение функции тазовых органов. При оценке неврологического статуса наблюдалась гипестезия с уровня С6 дерматома и мозаичная гипестезия с уровня D2. Нарушение функции тазовых органов по типу недержания мочи и стула.

На рисунке 2 представлена ультразвуковая картина правой почки в режиме тканевой гармоники. В нижней группе чашечек определяется гиперэхогенное включение (конкремент) размерами 2,3 мм.

Одним из наиболее часто встречающихся изменений в полостной системе почек у больных с позвоночно-спинномозговой травмой является расширение и деформация чашечно-лоханочной си- стемы. Подобные изменения наблюдались у 55 % больных чаще в позднем периоде ПСМТ и, как правило, имели двусторонний характер. Частота визуализации данной патологии в зависимости от периода течения позвоночно-спинномозговой травмы представлена в таблице 4.

Рис. 2. УЗИ правой почки больного Р., 32 лет, В-режим. Визуализируется конкремент в чашечно-лоханочной системе почки (обозначено стрелкой)

Нарушение оттока мочи у больных с ПСМТ сопровождается расширением и деформацией чашечно-лоханочной системы. Расширенные ан- или гипоэхогенные чашечки, чередующиеся с более эхогенной паренхимой, при ультразвуковом сканировании определяют неоднородность паренхимы почек. Указанный признак встречался у 63 % больных преимущественно в позднем периоде ПСМТ и носил двусторонний характер. Частота встречаемости данного признака в зависимости от периода течения травмы представлена в таблице 5.

Таблица 3

Распределение больных по количеству и размерам конкрементов в мочевых путях в зависимости от уровня повреждения спинного мозга и периода течения ПСМТ (n=55)

|

Уровень повреждения спинного мозга |

Острый период |

Промежуточный период |

Поздний период |

|||||||||

|

I |

II |

I |

II |

I |

II |

|||||||

|

2-6 мм |

≥ 7 мм |

2-6 мм |

≥ 7 мм |

2-6 мм |

≥ 7 мм |

2-6 мм |

≥ 7 мм |

2-6 мм |

≥ 7 мм |

2-6 мм |

≥ 7 мм |

|

|

Шейный отдел (n=29) |

– |

1 |

2 |

– |

1 |

– |

2 |

– |

2 |

1 |

6 |

1 |

|

Грудной отдел (n=5) |

– |

– |

1 |

– |

– |

– |

– |

– |

1 |

1 |

– |

– |

|

Грудопоясничный отдел (n=17) |

– |

– |

4 |

– |

1 |

– |

1 |

– |

4 |

1 |

3 |

– |

|

Поясничный отдел (n=4) |

1 |

1 |

– |

– |

– |

– |

– |

1 |

1 |

– |

– |

– |

Примечание: I – наличие конкрементов с одной стороны; II – наличие конкрементов с двух сторон.

Таблица 4

Состояние чашечно-лоханочной системы в зависимости от уровня повреждения спинного мозга и периода течения ПСМТ (n=55)

|

Уровень повреждения спинного мозга |

Острый период |

Промежуточный период |

Поздний период |

|||

|

I |

II |

I |

II |

I |

II |

|

|

Шейный отдел (n=29) |

– |

3 |

1 |

2 |

1 |

9 |

|

Грудной отдел (n=5) |

– |

– |

– |

– |

1 |

1 |

|

Грудопоясничный отдел (n=17) |

– |

3 |

– |

1 |

3 |

1 |

|

Поясничный отдел (n=4) |

1 |

1 |

– |

1 |

– |

1 |

Примечание: I – расширение и деформация ЧЛС с одной стороны; II – расширение и деформация ЧЛС с двух сторон.

Таблица 4

Изменение эхоструктуры паренхимы почек у больных с различным уровнем повреждения спинного мозга в зависимости от периода течения ПСМТ (n=55)

|

Уровень повреждения спинного мозга |

Острый период |

Промежуточный период |

Поздний период |

|||

|

I |

II |

I |

II |

I |

II |

|

|

Шейный отдел (n=29) |

1 |

2 |

– |

2 |

– |

11 |

|

Грудной отдел (n=5) |

– |

2 |

– |

– |

1 |

2 |

|

Грудопоясничный отдел (n=17) |

– |

3 |

1 |

1 |

– |

5 |

|

Поясничный отдел (n=4) |

1 |

1 |

– |

1 |

– |

1 |

Примечание: I – изменение структуры паренхимы почек с одной стороны; II – изменение структуры паренхимы почек с двух сторон.

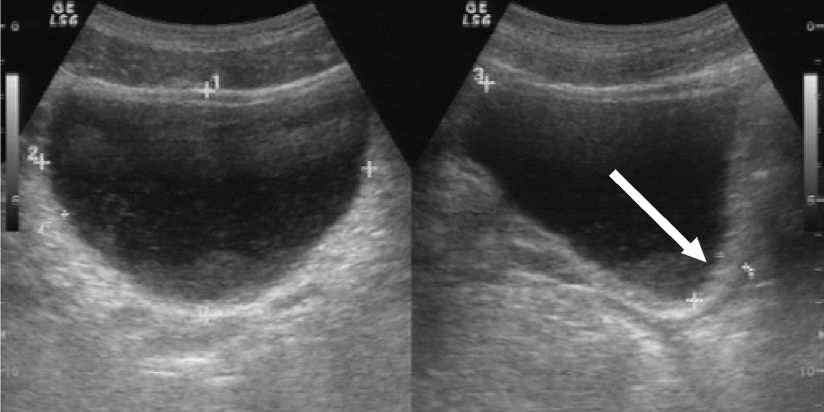

Клинический пример 3. Больная Ж., 52 лет, находилась на лечении в отделении нейрохирургии с диагнозом: ТБСМ, поздний период, последствие компрессионного перелома Th11 со сдавлением спинного мозга, нижняя вялая параплегия, нару-ше-ние функций тазовых органов, состояние после оперативного лечения. При оценке неврологического статуса наблюдалась нижняя вялая параплегия, анестезия с уровня L1, нарушение мочеиспускания по типу спинального автоматизма.

На рисунке 3 представлена ультразвуковая картина почек в режиме тканевой гармоники. Визуализируется неоднородная по структуре паренхима, расширенная и деформированная чашечно-лоханочная система левой почки.

Ультрасонографическая оценка нейрогенного мочевого пузыря выявила утолщение стенки на 1425 % (р>0,05), которое свидетельствовало о гипертрофии детрузора и воспалительных изменениях в стенке пузыря. Также было выявлено повышение эхогенности (у 67 % больных) и неоднородность структуры стенки мочевого пузыря (в 76 % случаев). Содержимое мочевого пузыря в 58 % случаев также выглядело неоднородным, и визуализировалась взвесь солей (табл. 6, 7).

Рис. 3. УЗИ почек больной Ж., 52 лет. Визуализируется расширение и деформация чашечно-лоханочной системы левой почки (обозначена стрелкой)

Таблица 6

Патологические изменения мочевого пузыря у больных с ПСМТ в зависимости от уровня повреждения спинного мозга (n=55)

|

Уровень повреждения спинного мозга |

Толщина стенки пузыря (мм) |

Степень эхогенности стенки пузыря |

|

|

повышена |

понижена |

||

|

Шейный отдел (n=29)* |

7,09±0,33 |

22 (76 %) |

5 (17 %) |

|

Грудной отдел (n=5) |

7,5±0,5 |

3 (60 %) |

1 (20 %) |

|

Грудопоясничный отдел (n=17)* |

7,32±0,68 |

10 (59 %) |

6 (35 %) |

|

Поясничный отдел (n=4) |

6,83±0,93 |

2 (50 %) |

2 (50 %) |

Примечание: * – достоверность отличия от нормативных значений – 5,1±0,2 мм, р>0,05 (по данным Н.С. Игнашина [3]).

Таблица 7

Оценка структуры стенки мочевого пузыря и его содержимого в зависимости от уровня повреждения спинного мозга (n=55)

|

Уровень повреждения спинного мозга |

Структура стенки |

Содержимое мочевого пузыря |

||

|

однородная |

неоднородная |

однородное |

неоднородное |

|

|

Шейный отдел (n=29) |

6 (21 %) |

23 (79 %) |

11 (38 %) |

18 (62 %) |

|

Грудной отдел (n=5) |

1 (20 %) |

4 (80 %) |

1 (20 %) |

4 (80 %) |

|

Грудопоясничный отдел (n=17) |

7 (41 %) |

10 (59 %) |

4 (24 %) |

13 (76 %) |

|

Поясничный отдел (n=4) |

2 (50 %) |

2 (50 %) |

1 (25 %) |

3 (75 %) |

Клинический пример 4. Больной Х., 26 лет, находился на лечении в отделении нейрохирургии с диагнозом: ТБСМ, поздний период, последствия переломов С6, С7 позвонков, состояние после оперативного лечения, верхний парапарез до плегии в кистях, нижняя спастическая параплегия, нарушение функции тазовых органов. При оценке неврологического статуса наблюдалась нижняя спастическая параплегия, угнетение сухожильных рефлексов, анестезия с уровня Th4 дерматома, нарушение функции тазовых органов по типу спинального автоматизма.

На рисунке 4 представлена ультразвуковая картина мочевого пузыря в поперечном (а) и продольном (б) сечении в режиме тканевой гармоники. Мочевой пузырь неправильной формы, стенка пузыря повышенной эхогенности, утолщена до 7,3 мм, содержимое пузыря неоднородное, в полости взвесь.

Ультразвуковое исследование размеров и структуры предстательной железы показало, что размер- ные характеристики в некоторых случаях имели тенденцию к увеличению, а объем несколько превышал нормативные значения (табл. 8).

Структура предстательной железы чаще выглядела неоднородной, с наличием эхоположительных включений в ткани железы. В 36 % случаев наблюдалось расширение семенных пузырьков с явлениями везикулита (табл. 9).

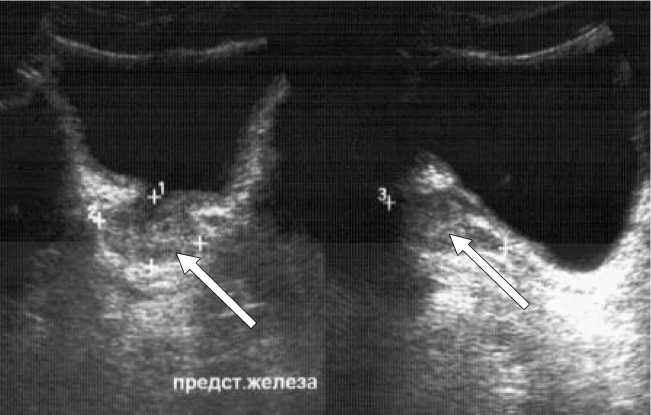

Клинический пример 5. Больной К., 35 лет, находился на лечении в отделении нейрохирургии с диагнозом: ТБСМ, поздний период, остеохондроз поясничного отдела позвоночника L3-S1, корешковый синдром L5 справа. При оценке неврологического статуса наблюдалось снижение сухожильных рефлексов, гипестезия в дерматомах L5, S1 справа. Нарушения функций тазовых органов не выявлено.

На рисунке 5 представлена ультразвуковая картина предстательной железы в поперечном (а) и продольном (б) сечении в режиме тканевой гармоники.

Рис. 4. УЗИ мочевого пузыря больного Х., 26 лет, В-режим. Визуализируется утолщенная, неоднородная стенка мочевого пузыря (обозначено стрелкой)

Таблица 8

Оценка структуры стенки мочевого пузыря и его содержимого в зависимости от уровня повреждения спинного мозга (n=55)

|

Уровень повреждения спинного мозга |

Размеры (см) |

Объем (см куб) |

||

|

Верхне-нижний |

Поперечный |

Передне-задний |

||

|

Нормативные значения |

1,6-2,32 |

2,7-4,32 |

2,4-4,12 |

≤ 2,03 |

|

Шейный отдел (n=29) |

3,0±0,21 |

3,70±0,29 |

4,15±0,17 |

2,64±0,35 |

|

Грудной отдел (n=5) |

2,30±0,83 |

4,90±0,83 |

4,40±0,83 |

2,10±0,83 |

|

Грудопоясничный отдел (n=17) |

3,21±0,29 |

4,39±0,27 |

4,22±0,26 |

2,89±0,41 |

|

Поясничный отдел (n=4) |

2,50±0,83 |

4,60±0,83 |

4,20±0,83 |

2,10±0,83 |

Примечание: 2 – по данным Н.С. Игнашина [3]; 3 – по данным W. Сооner [8].

Таблица 9

Оценка состояния структуры предстательной железы и семенных пузырьков у больных с ПСМТ в зависимости от уровня повреждения спинного мозга (n=55)

|

Уровень повреждения спинного мозга |

Структура железы |

Семенные пузырьки |

||

|

однородная |

неоднородная |

расширены |

норма |

|

|

Шейный отдел (n=29) |

12 (41 %) |

17 (59 %) |

16 (55 %) |

13 (45 %) |

|

Грудной отдел (n=5) |

3 (60 %) |

2 (40 %) |

3 (60 %) |

2 (40 %) |

|

Грудопоясничный отдел (n=17) |

5 (29 %) |

12 (71 %) |

9 (53 %) |

8 (47 %) |

|

Поясничный отдел (n=4) |

2 (50 %) |

2 (50 %) |

2 (50 %) |

2 (50 %) |

а б

Рис. 5. УЗИ предстательной железы больного К., 35 лет. Визуализируется нормальных размеров, неоднородной структуры предстательная железа (обозначена стрелками)

ВЫВОДЫ

-

1. По данным ультрасонографии у больных с позвоночно-спинномозговой травмой выявлена неоднородность структуры почки, расширение чашечно-лоханочного сегмента и наличие конкрементов. Нейрогенный мочевой пузырь имеет характерное утолщение стенки, неоднородную структуру, повышенную эхогенность, неоднородность содержимого. Размеры предстательной железы у больных данной категории имеют тенденцию к увеличению.

-

2. Выраженные структурные изменения мочевыводящей системы у больных с позвоночноспинномозговой травмой по данным УЗИ определяются преимущественно в позднем периоде

-

3. Полученные результаты УЗИ подтверждают значимость динамического наблюдения состояния мочевыделительной системы у больных с позвоночно-спинномозговой травмой. Своевременное выявление, а также профилактика урологических проблем позволит сократить частоту осложнений у данной категории больных и сократить срок их реабилитации.

течения ПСМТ в результате снижения двигательной активности и нарушения функции тазовых органов. Случаи выявления мочекаменной болезни у больных в остром и промежуточном периодах ПСМТ указывают на отягощенный урологический анамнез, часто подтверждаемый самим больным.