Анализ уровня инклюзивного развития в ресурсных и нересурсных регионах России

Автор: Нагаева Ольга Сергеевна

Журнал: Региональная экономика и управление: электронный научный журнал @eee-region

Статья в выпуске: 1 (69), 2022 года.

Бесплатный доступ

Целью настоящего исследования является анализ уровня инклюзивного развития в ресурсных и нересурсных регионах России. Для этого в статье предлагается методика оценки инклюзивного развития регионов, включающая три группы показателей. Проводится сравнительный анализ как общего индекса инклюзивного развития, так и отдельных его составляющих в ресурсных и нересурсных регионах России. Полученные результаты свидетельствуют о наличии статистически значимых различиях в показателях инклюзивного развития как между ресурсными и нересурсными регионам, так и между различными группами ресурсных регионов.

Инклюзивное развитие, ресурсные регионы, нересурсные регионы, индекс инклюзивного развития

Короткий адрес: https://sciup.org/143178572

IDR: 143178572

Текст научной статьи Анализ уровня инклюзивного развития в ресурсных и нересурсных регионах России

Оценке роли природных ресурсов в социально-экономическом развитии посвящено значительное количество работ как зарубежных, так и отечественных авторов. При этом в последнее время объектом исследования все чаще выступает не страны, а регионы, округа, провинции и отдельные территории в рамках одной страны. Такое межрегиональное исследование имеет ряд преимуществ по сравнению с межстрановым, поскольку позволяет избежать влияния многих факторов, объясняющих различия в социально-экономическом развитии. Регионы, округа, провинции внутри одной страны, как правило, в гораздо меньшей степени чем страны отличаются друг от друга историческими, культурными и институциональными условиями. Следует отметить, что выводы о роли природных ресурсов в социально-экономическом развитии как на национальном, так и на региональном и территориальных уровнях остаются довольно противоречивыми. Во многом противоречия объясняются тем, какой показатель берется в качестве основной характеристики социально-экономического развития. На страновом уровне в качестве такого показателя чаще всего выступает валовой внутренний продукт (ВВП) на душу населения, на региональном уровне берется его аналог – валовой региональный продукт (ВРП). Однако ВРП (как и ВВП) слабо отражает уровень и качество жизни населения, а само по себе природное богатство и высокие доходы от использования природных ресурсов не гарантируют решения социальных проблем.

Учитывая общепризнанную сегодня позицию, согласно которой экономическое развитие должно, в первую очередь, ориентироваться на нужды и потребности человека, представляется необходимым поводить исследование роли природных ресурсов в социально-экономическом развитии региона с учетом основных положений концепции инклюзивного развития.

Актуальность настоящего исследования обусловлена следующим:

-

• значительным количеством ресурсных регионов в Российской Федерации;

-

• противоречивостью результатов исследований роли природных ресурсов в социально-экономическом развитии региона;

-

• отсутствием достаточного количества исследований влияния освоения природных ресурсов на инклюзивное развитие региона.

Целью настоящего исследования является проведение сравнительного анализа основных показателей инклюзивного развития в ресурсных и нересурсных регионах России. Полученные результаты являются основой для дальнейшего исследования роли природных ресурсов в социально-экономическом развитии региона и повышения социально-экономической эффективности их использования.

Определение и подходы к оценке инклюзивного развития региона

Развитие может быть признано инклюзивным, если все социальные группы участвуют в экономических процессах, имеют равный доступ к рынкам и ресурсам, вовлечены в процессы принятия решений и распределения создаваемого благосостояния [21].

Исходя из анализа всех представленных в отечественной и зарубежной литературе трактовок и определений инклюзивного развития, можно выделить следующие ключевые моменты, отражающие сущность инклюзивного развития региона:

-

• ориентация экономического развития на нужды человека и всестороннее развитие человеческого капитала;

-

• вовлеченность всего населения в экономические процессы;

-

• участие всего населения в распределении экономических и социальных благ.

Для ресурсного региона следование концепции инклюзивного развития также означает активное и значимое участие населения и местных сообществ в процессах освоения минерально-сырьевых ресурсов и получение выгод от их использования.

Оценка уровня инклюзивного развития региона требует разработки соответствующего подхода и применение соответствующей системы показателей.

На международном уровне разработано несколько методик, позволяющих количественно оценить уровень инклюзивного развития стран. Краткая их характеристика представлена в работе Андреевской (2015) [1]. Отличаются методики количеством и составом показателей. Наибольшую известность получила методика, предложенная на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в 2018 году. Данная методика предполагает расчет индекса инклюзивного развития, строящегося на основе 12 параметров, сгруппированных в три группы: рост и развитие, инклюзивность, равенство поколений и устойчивость. По данному индексу Российская Федерация в 2018г. заняла 19 место среди стран с развивающейся экономикой [20].

В работах, посвященных оценке инклюзивного развития российских регионов, чаще всего используется адаптированную методику индекса инклюзивного развития, предложенную на Всемирном экономическом форуме [2],[6],[13]. При этом, авторы совершенно по-разному адаптируют к региональному уровню отдельные показатели, составляющие индекс. Так, в качестве показателя чистых скорректированных сбережений Баринова и Земцов (2019) предлагают использовать на региональном уровне показатель удельного веса инвестиций в основной капитал [2], в то время как Заводских (2020) рассчитывает скорректированные чистые сбережения для региона на основе сбережений населения и расходов на образование за вычетом совокупных затрат на мероприятия по охране окружающей среды [6].

В представленных работах отмечается растущая динамика индекса инклюзивного развития до 2014г., а также значительная дифференциация российских регионов по его значению. Однако отдельно ресурсные регионы не выделяются, поэтому невозможно сделать предположение о влиянии активной добычи сырьевых ресурсов на инклюзивное развитие. Кроме того, представляется, что использование рассматриваемой методики индекса инклюзивного развития для сопоставления ресурсных и нересурсных регионов не позволяет получить достаточно объективной картины из-за включения в состав индекса показателя ВРП. Однако по показателю ВРП на душу населения ресурсные регионы в период активной добычи сырьевых ресурсов значительно превосходят нересурсные регионы. В связи с этим включение данного показателя в комплексный индекс может значительно улучшить положение ресурсных регионов, однако само по себе высокое значение ВРП не гарантирует высокий уровень и качество жизни населения и не отражает сути инклюзивного развития.

В связи с вышесказанным больший интерес для целей настоящего исследования представляет работа Севастьяновой, Токарева, Шмата (2017). В данной работе авторы оценивают инклюзивное развитие 16 ресурсных регионов России. Для этого авторы используют модифицированную методику Азиатского банка развития. Итоговый индекс включает в себя десять показателей, отражающих доходы и неравенство, доступ к услугам здравоохранения, жилищные условия и доступ к инфраструктуре. Авторы пришли к выводу, что «наличие богатого ресурсного потенциала не гарантирует инклюзивного развития для ресурсных регионов» [12]. Однако период представленного исследования заканчивается 2014 годом, кроме того, в статье не приводится прямое сравнение показателей инклюзивного развития для ресурсных и нересурсных регионов.

Таким образом, на сегодняшний день проблема инклюзивного развития ресурсных регионов требует дальнейшего исследования.

Методика и данные исследования

Использование различных параметров для отнесения регионов к ресурсным может дать различные результаты при оценке роли природных ресурсов в социальноэкономическом развитии. В связи с этим представляется необходимым различать понятия ресорсообеспеченности и ресурсозависимости [4], [8].

Ресурсообеспеченность определяется природно-климатическими, географическими и геологическими факторами и измеряется запасами или объемами добычи природных ресурсов. А ресурсозависимость характеризует зависимость экономики региона от добывающего сектора. В большей части работ российских авторов отнесение регионов к ресурсным основывается именно на ресурсозависимости, а основным показателем ее измеряющим является доля добывающих отраслей в валовом региональном продукте, однако по количественному значению данного показателя мнение различных авторов может существенно расходиться. Так, Ильина (2013) к ресурсным относит регионы, у которых доля валовой добавленной стоимости добывающих отраслей в ВРП превышает 30% [9]. Севастьянова, Токарев, Шмат (2017) в качестве ресурсных рассматривают те субъекты РФ, у которых доля добывающего сектора в ВРП превышает все другие виды экономической деятельности [12]. Белоусова (2015) относит к ресурсным те регионы, в которых доля добывающих отраслей в ВРП выше среднероссийской [3]. Глазырина и Клевакина (2013) предлагают классифицировать регионы как ресурсные на основе одновременного достижения критических значений двух показателей: доли добычи сырьевых ресурсов в ВРП (более 9%) и соотношения доли добычи сырьевых ресурсов к доле обрабатывающих производств (более 50%) [5]. Эти же критерии для классификации российских регионов используются и в работе Курбатовой, Левина, Каган, Кислицына (2019) [8].

В данном исследовании в качестве ресурсных рассматриваются те регионы, у которых доля добывающего сектора в ВРП превышает аналогичный показатель в среднем по стране. Для того, чтобы определить устойчивость доминирования добывающей отрасли в структуре региональной экономики, показатели сопоставлялись за десятилетний период [10]. В результате к ресурсным было отнесено 24 региона. Однако, следует отметить, что группа ресурсных регионов крайне разнородна. Различия заключаются в местоположении, отраслевой структуре, виде добываемых ресурсов, площади территории и других факторов. Как свидетельствуют различные исследования, наибольшее значение для определения роли добывающего сектора в социально-экономическом развитии региона имеет отраслевая структура и вид добываемых ресурсов [4], [11], [17].

В связи с этим, все ресурсные регионы дополнительно были распределены в зависимости от отраслевой структуры на четыре группы.

В первую группу входят моноотраслевые регионы, в которых добывающий сектор является практически единственной отраслью экономики (его доля в ВРП превышает 50%). Следует отметить, что все регионы, входящие в данную группу, являются нефтегазодобывающими. Вторую группу составляют регионы, где добывающий сектор занимает лидирующее положение (доля в ВРП превышает 30%), а обрабатывающая промышленность является слаборазвитой. В третью группу были включены регионы, в экономике которых добывающий сектор играет основную роль, но также некоторое развитие получили и обрабатывающие производства (их доля в ВРП, как правило, составляет 10 и более %) и, наконец, четвертую группы составляют регионы, в которых добывающий и обрабатывающий сектора имеют примерно одинаковое значение для экономики региона (табл.1).

Таблица 1 – Распределение ресурсных регионов в зависимости от структуры экономики

|

Первая группа (Моноотраслевые регионы) |

Вторая группа (Регионы с лидирующей ролью добывающего сектора и слабо развитыми обрабатывающими производствами) |

Третья группа (Регионы с лидирующей ролью добывающего сектора, но с относительно развитой обрабатывающей промышленностью |

Четвертая группа (Регионы с одинаково развитыми добывающим и перерабатывающим секторами) |

|

Ненецкий АО |

Республика Коми |

Республика |

Белгородская |

|

Ханты- |

Астраханская |

Татарстан |

область |

|

Мансийский АО |

область |

Удмуртская |

Республика |

|

Ямало-Ненецкий |

Оренбургская |

Республика |

Карелия |

|

АО |

область |

Иркутская область |

Мурманская |

|

Сахалинская |

Магаданская |

Кемеровская |

область |

|

область |

область |

область |

Пермский край |

|

Республика Саха |

Чукотский АО |

Томская область |

Самарская область |

|

Амурская область |

Тюменская область |

Красноярский край Республика Хакасия

Выбор показателей для оценки инклюзивного развития регионов производился с учетом следующих условий:

-

• количество показателей должно быть достаточным, но не избыточным;

-

• показатели не должны содержать дублирующую информацию и не должны быть сильно коррелированы друг с другом;

-

• система используемых показателей должна строиться с учетом наличия и доступности данных.

Однако самым главным требованием является то, что система выбранных показателей должна отражать суть инклюзивного развития, которая заключается в вовлечении всего населения региона в процессы экономической деятельности и распределения экономических и социальных благ.

На основе анализа международных методик, зарубежных и отечественных подходов с учетом вышеназванных требований и условий для оценки инклюзивного развития ресурсных и нересурсных регионов были выбраны следующие показатели, систематизированные в три группы (табл.2).

Таблица 2 – Показатели инклюзивного развития регионов

Учитывая тот факт, что уровень цен на потребительские товары и услуги по регионам может значительно отличаться, для сравнительной оценки инклюзивного развития более корректным представляется использование не просто показателя среднедушевых доходов, а отношение значения данного показателя к стоимости фиксированного набора товаров и услуг. Показатель уровня бедности населения, определяемый как доля населения с доходами ниже величины прожиточного минимума был исключен из рассмотрения из-за его высокой линейной корреляции с показателем отношения среднедушевых доходов населения к стоимости фиксированного набора потребительских товаров и услуг.

Принимая во внимание высокую корреляцию между индексом Джини и коэффициентов фондов для оценки неравенства по доходам был выбран только один показатель – индекс Джини, как наиболее распространенный в зарубежных и отечественных исследованиях.

Жилищные условия населения оценивались с помощью показателя обеспеченности благоустроенным жильем, оборудованным водоотведением, без учета ветхого и аварийного жилья, который легко рассчитывается на основе имеющихся статистических данных.

Для оценки доступности услуг здравоохранения использовался показатель обеспеченности медицинскими кадрами. Показатель «социальные расходы бюджета на душу населения» отражает общую обеспеченность населения региона социальными услугами и возможности органов государственной власти решать социальные проблемы. Для сравнения показателя по регионам при его расчете использовался сопоставимый уровень цен, который определялся на основе соотношения стоимости фиксированного набора товаров и услуг в регионе к среднероссийскому уровню.

Особый интерес для анализа представляют показатели третьей группы, так как они аккумулируют в себе влияние различных условий жизни и труда в регионе, отражают не только количественную, но и качественную сторону обеспеченности медицинскими и другими социальными услугами. Показатель доли населения, имеющего высшее и среднеспециальное образование в общей численности занятого населения не только характеризует качество человеческого капитала в регионе, но и косвенно оценивает доступность профессионального образования.

Для расчета интегрированного индекса инклюзивного развития на первом этапе все показатели стандартизировались по методу линейного масштабирования. При этом для тех показателей, рост которых отрицательным образом влияет на уровень инклюзивного развития применялось обратное линейное масштабирование.

На следующем этапе все частные стандартизированные показатели сводятся в интегрированный индекс по методу средневзвешенного. При этом показателям третьей группы присваивался весовой коэффициент равный 0,4, показателям первой и второй группы – 0,3. Внутри групп показатели были приняты равнозначными.

Информационная база для исследования формировалась на основе данных Росстата за период 2010-2019г.г., взятых с официального сайта (rosstat.gov.ru). Из рассмотрения были исключены г. Москва, где расположены штаб-квартиры многих добывающих компаний, а также г. Севастополь, республика Крым и Чеченская республика в виду отсутствия всех необходимых данных за исследуемый период.

Результаты оценки уровня инклюзивного развития в ресурсных и нересурсных регионах

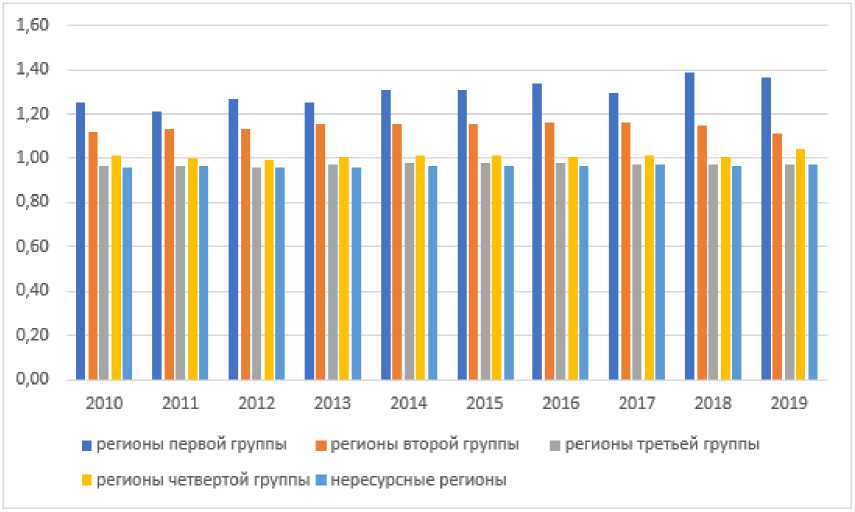

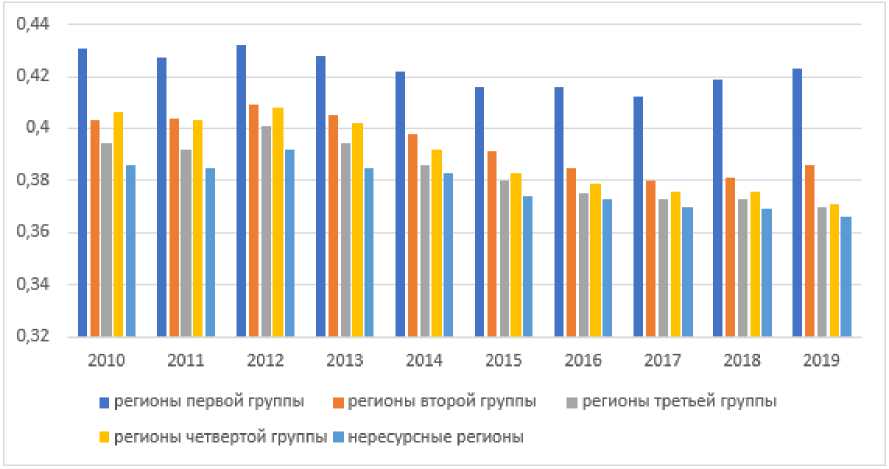

Результаты оценки уровня инклюзивного развития по группам ресурсных и нересурсных регионов свидетельствуют о том, что по интегральному индексу инклюзивного развития лидирующее положение занимают моноотраслевые нефтегазодобывающие регионы, за ними следуют те ресурсные регионы, в которых добывающий сектор играет основную роль в экономике региона, третье место с некоторым отставанием принадлежит ресурсных регионам с относительно диверсифицированной структурой экономики. Значение индекса инклюзивного развития в ресурсных регионах третьей группы с долей добывающего сектора в экономике региона от 10 до 30% и среднеразвитым сектором обрабатывающих производств в среднем не сильно отличается от значения индекса инклюзивного развития в нересурсных регионах (рис.1).

Рисунок 1 — Интегральный индекс инклюзивного развития в ресурсных и нересурсных регионах

Также представляет интерес сравнение составляющих индекса инклюзивного развитию между ресурсными и нересурсными регионами.

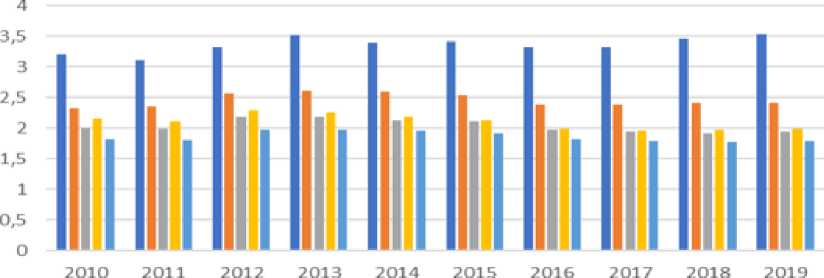

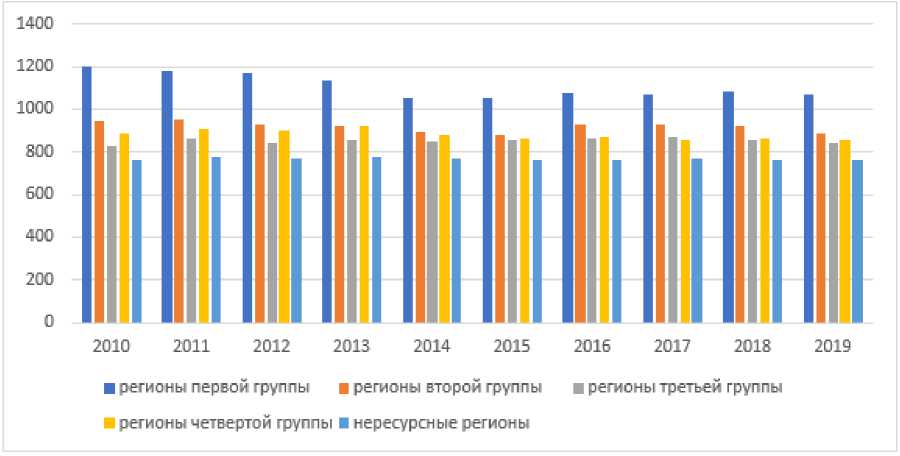

Анализ показателей, характеризующих уровень жизни и неравенство, показал, что во всех группах ресурсных регионов по сравнению с нересурсными в среднем наблюдается более высокий уровень среднедушевых доходов населения и более низкий уровень безработицы. Самые высокие доходы населения формируются в нефтегазодобывающих регионах с моноотраслевой структурой экономики, здесь же регистрируется самый низкий уровень безработицы (рис.2,3).

■ регионы первой группы ■ регионы второй группы

■ per ионы третьей группы ■ регионы четвертой группы

■ нересурсные регионы

Рисунок 2 — Отношение среднедушевых доходов населения к стоимости фиксированного набора потребительских товаров и услуг по группам ресурсных регионов

Рисунок 3 — Уровень зарегистрированной безработицы по группам ресурсных регионов, %

Однако наряду с более высокими среднедушевыми доходами и более низким уровнем безработицы в ресурсных регионах фиксируется большее неравенство по доходам населения. Самая высокая социальная дифференциация наблюдается в моноотраслевых нефтегазодобывающих регионах (рис. 4).

Рисунок 4 – Индекс Джини по группам ресурсных регионов

Анализ показателей, оценивающих доступность социальных благ и условия жизни свидетельствует о том, что ресурсные регионы также в среднем характеризуются лучшей обеспеченностью социальными благами. Так, например, бюджетные расходы на образование, здравоохранение и прочие социальные статьи в расчете на душу населения в ресурсных регионах в среднем значительно превышают аналогичный показатель для нересурсных регионов. При этом абсолютным лидером по данному показателю также выступают нефтегазодобывающие регионы с моноотраслевой структурой экономики (табл.2). Обеспеченность населения медицинскими кадрами во всех группах ресурсных регионов также лучше, чем в нересурсных регионах. Однако обеспеченность населения благоустроенным жильем в ресурсных и нересурсных регионах в среднем особо не отличается. Лидируют по данному показателю ресурсные регионы четвертой группы (ресурсные регионы с дифференцированной структурой экономики), самая низкая обеспеченность населения благоустроенным жилищным фондом наблюдается в регионах третьей группы (регионы с лидирующей ролью добывающего сектора, но с относительно развитой обрабатывающей промышленностью) и в моноотраслевых нефтегазодобывающих регионах (табл. 3).

Таблица 3 – Показатели, характеризующие доступность социальных благ и условия жизни в ресурсных и нересурсных регионах

Группы 2010 2011 2011 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

регионов

Социальные расходы регионального бюджета, тыс. руб./чел.

Ресурсные регионы:

14,9 15,3 15,6 16,0 16,4 16,8 17,3 17,7 18,518,9

регионы 17,4 17,7 18,1 18,4 18,9 19,5 19,8 20,3 20,821,5

четвертой группы

Нересурсные 15,6 15,3 16,1 16,3 16,5 16,6 18,1 18,5 19,019,7

регионы

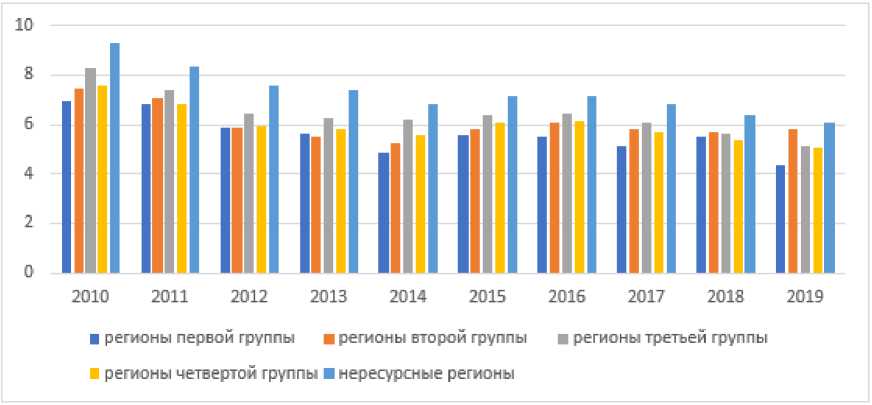

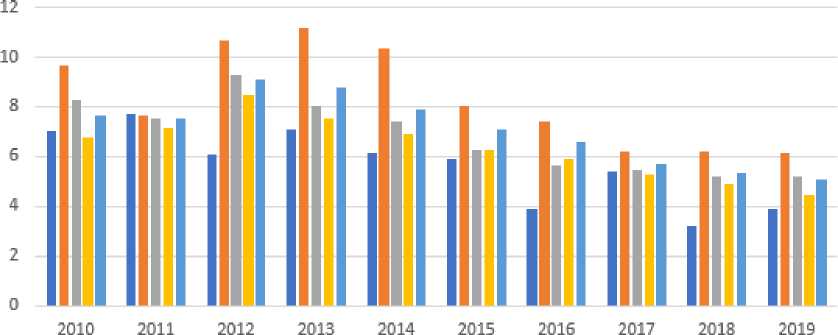

Анализ показателей развития человеческого капитала выявил следующее. Самые низкие значения коэффициентов младенческой смертности наблюдаются в нефтегазовых регионах с моноотраслевой структурой экономики. Самые высокие значения показателя характерны для второй группы ресурсных регионов, в структуре экономики которых ресурсный сектор занимает лидирующее место, но его доля не превышает 50% (рис. 5).

■ регионы первой группы ■ регионы второй группы ■ регионы третьей группы

■ регионы четвертой группы ■ нересурсные регионы

Рисунок 5 — Коэффициенты младенческой смертности в ресурсных и нересурсных регионах

По уровню заболеваемости населения ресурсные регионы в среднем значительно опережают нересурсные. При этом прослеживается положительная зависимость между уровнем заболеваемости и долей ресурсного сектора в структуре экономики (рис. 6).

Рисунок 6 — Заболеваемость в ресурсных и нересурсных регионах на 1000 человек населения

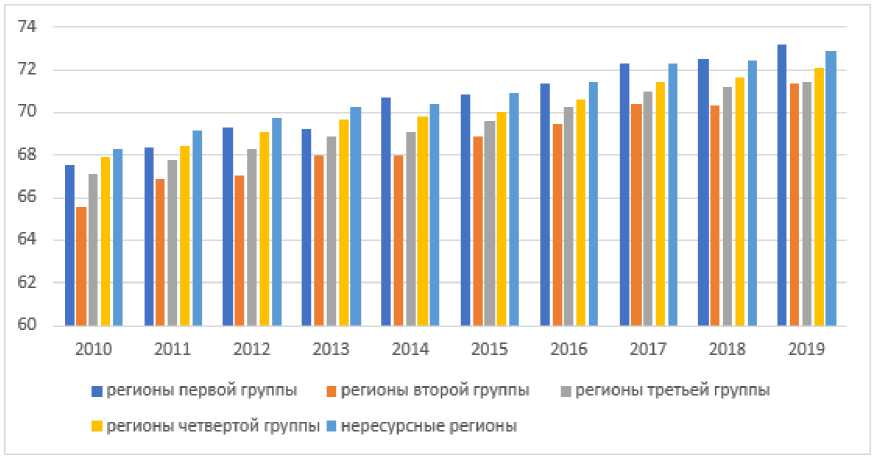

Как результат высокого уровня заболеваемости и смертности в трудоспособном возрасте почти во всех группах ресурсных регионов (за исключением многоотраслевых нефтегазодобывающих регионов) наблюдается более низкие значения показателя ожидаемой продолжительности жизни, чем в нересурсных регионах (рис. 7)

Рисунок 7 — Ожидаемая продолжительность жизни при рождении по группам ресурсных регионов, лет.

Статистически значимых различий в значениях показателя «доля населения, имеющего высшее и среднеспециальное образование, в общей численности занятого населения» между ресурсными и нересурсными регионами обнаружено не было.

В конце исследования был составлен рейтинг ресурсных регионов по интегральному уровню инклюзивного развития в среднем за период с 2010г. по 2019г. Лидером по уровню инклюзивного развития среди ресурсных регионов является Ненецкий автономный округ. Замыкают рейтинг Республика Хакасия и Иркутская область (табл. 4).

Таблица 4 – Рейтинг ресурсных регионов по уровню инклюзивного развития

|

Регионы |

Индекс инклюзивного развития (средний за 10 лет) |

Группа ресурсных регионов |

Приоритетные добываемые ресурсы (по доле в объеме добычи природных ресурсов по данным 2019г.) |

|

|

1 |

Ненецкий автономный округ |

1,465 |

Первая группа |

Нефтегазовые ресурсы |

|

2 |

Чукотский автономный округ |

1,437 |

Вторая группа |

Нефтегазовые ресурсы Металлические руды |

|

3 |

Ямало-Ненецкий АО |

1,404 |

Первая группа |

Нефтегазовые ресурсы |

|

4 |

Магаданская область |

1,322 |

Вторая группа |

Металлические руды (преимущественно драгоценные металлы) |

|

5 |

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра |

1,253 |

Первая группа |

Нефтегазовые ресурсы |

|

6 |

Сахалинская область |

1,216 |

Первая группа |

Нефтегазовые ресурсы |

|

7 |

Республика Саха (Якутия) |

1,127 |

Первая группа |

Нефтегазовые ресурсы Алмазы |

|

8 |

Мурманская область |

1,089 |

Четвертая группа |

Неметаллические полезные ископаемые (апатиты) Металлические руды |

|

9 |

Белгородская область |

1,088 |

Четвертая группа |

Металлические руды (преимущественно железные руды) |

|

10 |

Тюменская область без АО |

1,086 |

Четвертая группа |

Нефтегазовые ресурсы |

|

11 |

Республика Татарстан |

1,059 |

Третья группа |

Нефтегазовые ресурсы |

|

12 |

Самарская область |

1,045 |

Четвертая группа |

Нефтегазовые ресурсы |

|

13 |

Республика Коми |

1,022 |

Вторая группа |

Нефтегазовые ресурсы |

|

14 |

Томская область |

1,009 |

Третья группа |

Нефтегазовые ресурсы |

|

15 |

Красноярский край |

1,001 |

Четвертая группа |

Нефтегазовые ресурсы Металлические руды |

|

16 |

Амурская область |

0,976 |

Третья группа |

Металлические руды |

|

17 |

Оренбургская область |

0,967 |

Вторая группа |

Нефтегазовые ресурсы |

|

18 |

Республика Карелия |

0,967 |

Четвертая группа |

Металлические руды Неметаллические полезные ископаемые |

|

19 |

Астраханская область |

0,966 |

Вторая группа |

Нефтегазовые ресурсы |

|

20 |

Удмуртская Республика |

0,958 |

Третья группа |

Нефтегазовые ресурсы |

|

21 |

Пермский край |

0,951 |

Четвертая группа |

Нефтегазовые ресурсы |

|

22 |

Кемеровская область |

0,930 |

Третья группа |

Уголь |

|

23 |

Республика Хакасия |

0,901 |

Четвертая группа |

Уголь Металлические руды |

|

24 |

Иркутская область |

0,893 |

Третья группа |

Нефтегазовые ресурсы Металлические руды |

Полученные результаты свидетельствуют также о дифференциации уровня инклюзивного развития внутри групп ресурсных регионов.

Заключение

Таким образом, в ходе исследования было выявлено, что ресурсные регионы России в среднем характеризуются более высоким интегральным уровнем инклюзивного развития, чем нересурсные регионы. При этом лидирующее положение занимают моноотраслевые нефтегазодобывающие регионы.

Более детальный анализ показателей инклюзивного развития позволил сделать следующие выводы:

-

• ресурсные регионы в среднем опережают нересурсные регионы по уровню среднедушевых доходов и имеют лучшие показатели социальной обеспеченности, но и уровень социального неравенства в данных регионах выше;

-

• развитие сырьевого сектора имеет существенные социальные издержки, которые выражаются в более высоком уровне заболеваемости и повышенном уровне смертности в трудоспособном возрасте;

-

• прослеживается зависимость между значением многих показателей инклюзивного развития и долей ресурсного сектора в отраслевой структуре экономики.

Также следует отметить дифференциацию показателей инклюзивного развития внутри групп ресурсных регионов, поэтому факторы, влияющие на уровень инклюзивного развития ресурсных регионов, требуют дальнейшего исследования.

Список литературы Анализ уровня инклюзивного развития в ресурсных и нересурсных регионах России

- Андриевская, В.Б. Эффективность государственного управления как необходимая предпосылка инклюзивного роста экономики. //Идеи и идеалы. -- №1(23). - Т.2. - С. 90-101

- Баринова, В. А., Земцов, С.П. Инклюзивный рост и устойчивость регионов России // Регион: экономика и социология. - 2019. - № 1. - С. 23-46

- Белоусова, С.В. Ресурсные регионы: экономические возможности и финансовая справедливость.// ЭКО. - 2015. - №6. - С.40-48.

- Васильева, О.Г. Проблемы оценки природных ресурсов в эмпирических исследованиях ресурсного проклятия // Пространственная экономика. - 2018. -№4. - С.67-91

- Глазырина, И.П., Клевакина, Е.А. Экономический рост и неравенство по доходам в регионах России. // ЭКО. - 2013. - №11. - С.113-128.

- Заводских, А.А. Построение индекса инклюзивного развития регионов. // Псковский регионологический журнал. - 2020. - №2 (42). - С.19-41.

- Курбатова, М.В., Левин, С.Н., Каган, Е.С., Кислицын, Д.В. Регионы ресурсного типа в России: определение и классификация. // Проблемы региональной экономики. - 2019. - № 17(3). - С.89-106.

- Ильина, И.Н. Перспективы развития сырьевых регионов РФ в документах стратегического планирования. // Вопросы государственного и муниципального управления. - 2013. - №2. - С.91-111.

- Поподько, Г. И., Зимнякова, Т. С. Источники развития сырьевых регионов Российской Федерации // Фундаментальные исследования. - 2018. - № 5. - С. 103-108.

- Ресурсные регионы России в «новой реальности» / под ред. Акад. Кулешова В В. - Новосибирск: Изд-во ИЭОПП СО РАН, 2017. - 308с.

- Севастьянова, А.Е., Токарев, А.Н., Шмат, В.В. Особенности применения концепции инклюзивного развития для регионов ресурсного типа. //Регион: экономика и социология. - 2017. - №1 (93). -С.213-236

- Шарафутдинов, Р.И., Герасимов, В.О., Ахметшин, Э.М. Адаптированная методика расчета инклюзивного роста и развития регионов Российской Федерации // Экономика и предпринимательство. -2017. - № 10-1 (87). - C. 308-311.

- Ariza, J, Vargas-Prieto, A., Garcia-Etevez, J (2020) The Extractive Industries and Society. 7. 1597-1606.

- Domenech, R. (2008) Mineral resource abundance and regional growth in Spain, 1860-2000. Journal of International Development. 20. 1122-1135.

- Fernandez, V. (2018) Copper mining in Chile and its regional employment linkages. Resources Policy. 70. Doi:10.1016/j.resourpol.2018.03.017

- Gamu, J., Le, Billon Ph., Spiegel S. (2015) Extractive industries and poverty: A review of recent findings and linkage mechanism. The Extractive Industries and Society. 2. 162-176.

- Hajkowicz, S.A., Heyenga, S., Moffat, K. (2011) The relationship between mining and socio-economic wellbeing in Australia's regions. Resources Policy. 36. 30-38. Doi:10.1016/j.resourpol.2010.08.007

- Rawashdeh, R., Cambell, G, Titi, A. (2016) The socio-economic impacts of mining on local communities: The case of Jordan. The Extractive Industries and Society. 3. 494-507. Doi:10.1016/j.exis.2016.02.001

- The Inclusive Development Index 2018.Summary and Data Highlights. World Economic Forum. — URL: https://www3.weforum.org/docs/WEF_Forum_IncGrwth_2018.pdf

- UNDP (United National Development Programme) (2013). New Dimensions of Human Security. Human Development Report, UNEP, New York.