Анализ уровня публичного управления социально-экономическим развитием территорий

Автор: Вайсберг Я.А.

Журнал: Экономика и социум @ekonomika-socium

Статья в выпуске: 2-1 (11), 2014 года.

Бесплатный доступ

Статья отражает низкое качество управляемости социально-экономическими процессами, о чем свидетельствует высокий уровень дифференциации в развитии территорий.

Публичное управления, социально-экономическое развитие, территории

Короткий адрес: https://sciup.org/140107354

IDR: 140107354

Текст научной статьи Анализ уровня публичного управления социально-экономическим развитием территорий

Российская Федерация является территориально крупнейшим государством, составляющим 13 % от всей площади суши. Однако, по количеству населения страна занимает только седьмое место в мире, здесь живут лишь 7% людей всей Земли. При таких обширных пространственных размерах, разной протяженности, эффективности хозяйственного освоения и степени использования богатств территории в России всегда существовали диспропорции в уровне социально-экономического развития (СЭР) ее территорий, вызванные организацией и качеством публичного управления.

До начала переходного периода Россия обладала авторитарной системой государственного управления, которая имела лишь относительную эффективность в сложившихся условиях. Процесс управления был чрезвычайно централизован, что позволило коммунистическому правительству выработать систему управления результатами, которая в определенных условиях давала возможность восполнить невысокий уровень эффективности за счет высокого уровня результативности. Во многих случаях это позволяло добиваться впечатляющих результатов, таких как освоение месторождений в Сибири или создание космических технологий.

Но этот потенциал был жестко привязан к условиям командноадминистративной неконкурентной политической системы. А в условиях рыночной экономики и политической конкуренции многие элементы существующего потенциала утратили свою адекватность.

В условиях перехода от административно-командной системы управления к рыночным отношениям (публичному управлению страной) произошло нарастание проблем социально-экономического характера, где усиливающаяся дифференциация территориального СЭР несла угрозу нарушения целостности страны. Нельзя не согласиться с М.Э. Дмитриевым [1, c. 6]: «В самом начале переходного периода почти в одночасье потенциал системы государственного управления перестал соответствовать целям и задачам государственной политики».

Сложность в организации публичного управления в России складывается в том, что ее пространство состоит из множества связанных между собой территорий, где каждая имеет свои особенности СЭР. «Особенность эта состоит в том, что эти территории представляют собой не только территориально-производственные структуры, но еще национальнокультурные и природно-климатические образования. Нельзя подходить к оценке состояния социально-экономического развития государства без учета территориальной дифференциации» [3].

Принимая во внимание темпы и характер роста в начале XXI века, Россия относиться к группе стран с развивающейся экономикой. Среди всех отраслей промышленности России к наиболее развитым относятся: добыча топливно-энергетических полезных ископаемых, целлюлозно-бумажное производство, металлургическое и энергетическое производство. Страна также богата запасами золота, алмазов, платины, свинца, олова, никеля и железной руды. Многие из этих ресурсов находятся на территории Сибири, где огромные расстояния, низкая заселённость и суровый климат создают значительные трудности для эффективного публичного управления и повышения уровня СЭР этой потенциально богатой территории.

Низкая результативность организации публичного управления страной подтверждается мнением специалистов Фонда социально-экономического развития регионов в том, что «Россия имеет огромный, но не бесконечный, и к тому же неэффективно используемый запас ресурсов. До сих пор не введены принципы не только инновационного, или хотя бы рационального использования богатств недр страны. Нужно перестать проедать запасы, созданные предшествующими поколениями, и прекратить воровство ресурсов у поколений будущих. Это касается не только регионов разрабатывающих недра, но также и регионов нерационально использующих их» [2].

А. Трейвиш [4] спорно, на наш взгляд, полагает, что «нет ничего фатального в разнообразии и в асимметрии развития российских регионов… Такие тенденции наблюдались в прошлом, видны в настоящем и будут так же действительны в будущем». Мы считаем, что переход к устойчивому равномерному СЭР Российской Федерации возможен, но только при условии сохранения ее территориальной целостности и обеспечении сбалансированного равномерного СЭР каждого субъекта страны. Это предполагает формирование эффективного публичного управления экономикой страны при соблюдении баланса интересов всех субъектов РФ. Для решения данной задачи необходима разработка и реализация государственной политики в области устойчивого развития, предусматривающая реализацию программ перехода к устойчивому развитию для каждого конкретной территории. Данное положение подтверждается Указом Президента РФ от 1 апреля 1996 г. N 440 "О Концепции перехода Российской Федерации к устойчивому развитию".

Результаты публичного управления ярко выражены в экономике и благосостоянии населения, в социально сфере, в общественной безопасности, в международном сотрудничестве и в прочих сторонах жизни людей, где все сообщество в целом, и каждый человек в отдельности имеют свой взгляд относительно качества и эффективности публичного управления. Однако подобное ценностное отношение людей к публичному управлению не заменяет необходимости квалифицированной и общественно значимой оценки качества публичного управления или его отдельных проявлений.

В России еще не появилось действенных механизмов оценки публичного управления. К сожалению, практика показывает, что внимание к оценке управления появляется когда его уровень СЭР понижается ниже допустимого и в обществе проявляются сигналы кризиса.

Территории, выступая как социально-экономические системы, являются базой для разработки качественного публичного управления. Обоснование позиции российских регионов с точки зрения уровня СЭР, на наш взгляд, позволяет определить приоритеты и выявить недостатки существующего публичного управления в целях обеспечения сбалансированности социально-экономических процессов и их устойчивого развития.

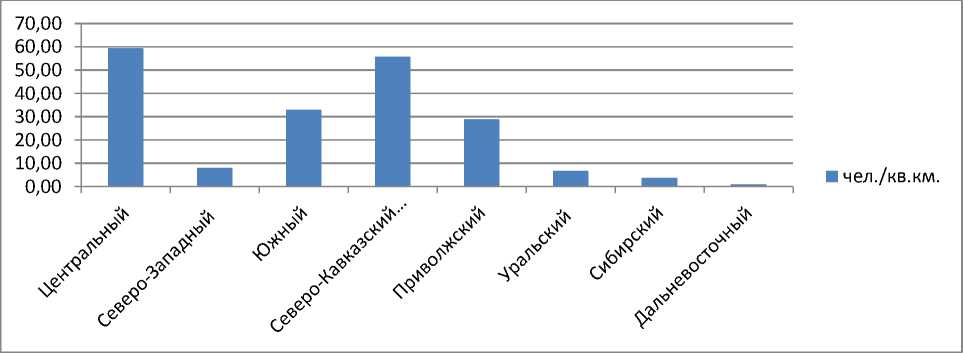

Первым признаком неэффективной организации публичного управления СЭР выступает дифференциация субъектов по плотности заселения (на примере, федеральных округов, см. рис.), где значительная географическая протяженность территорий Российской Федерации, различия в развитости инфраструктуры и прежде всего – транспортной, а также суровые климатические условия в Сибирском и Дальневосточной округах выступают первоопределяющими факторами в формировании плотности заселения указанных территорий.

Из рисунка видно, что наиболее высокая плотность заселения в Центральном федеральном округе, а Дальневосточный округ является самым слабозаселенным. Размах показателей составляет до 58 раз.

Рисунок - Сопоставление численности населения субъектов РФ к их территориальной площади

Анализ неравномерности СЭР в разрезе регионов Сибирского федерального округа свидетельствует о том, что наблюдается серьезная дифференциация по многим показателям, демонстрирующим уровень СЭР (таблица). В результате мониторинга показателей субъектов Сибирского федерального округа в 2009 году, видится их значительная разрозненность, в разы отличающаяся друг от друга (от 1,3 до 48,07 в зависимости от рассматриваемого показателя), что говорит о значительном неравномерном СЭР внутри Сибирского федерального округа. Так, сопоставление показателей говорит о существенных различиях по уровню таких показателей как ВРП на душу населения (руб./чел.), где кратность составила 3,05 раз, инвестиции в основной капитал (тыс.руб./чел.) – 6,72 раз. В особенности велик размах (48,07 раз) по такому показателю как сальдированный финансовый результат в расчете на одного жителя

Таблица – Анализ уровня дифференциации СЭР территории, на примере регионов Сибирского Федерального округа

"Экономика и социум" №2(11) 2014

|

Средне душев ые денежн ые доходы населе ния в месяц, руб. |

Инвест иции в основн ой капита л на душу населе ния, тыс. руб. |

Удельн ый вес убыточ ных органи зации, в % от общего числа органи заций |

Степен ь износа основн ых фондов , в % |

Валовы й регион альный продук т на душу населе ния, руб. |

Налого вые доходы консол идиров анных бюдже тов в расчете на 1 чел., тыс. руб. |

Сальди рованн ый фин. результ ат деятель ности органи заций, тыс. руб./че л. |

Коэфф ициент ы миграц ионног о прирос та (на 10 000 чел. населе ния) |

Число зарегис триров анных престу плений на 100 000 чел. населе ния |

Урове нь безраб отицы , % |

Соотно шение ср. цен на вторич ном рынке жилья к средне душев ым дохода м нас-я |

Выбро сы загрязн яющих вещест в в атм. воздух, отходя щих от стацио н. (тонн/ч ел/год) |

Коэфф. младен . смертн ости (умерш их в возраст е до 1 г., на 1000 родив шихся) |

|

|

Республика Алтай |

10813 |

32,95 |

25,6 |

31,1 |

94116,1 1 |

8,63 |

80,68 |

-12 |

2887 |

13,9 |

3,68 |

0,047 |

9,5 |

|

Республика Бурятия |

13011 |

25,16 |

36,1 |

21,9 |

129398 |

12,84 |

8706,79 |

-16 |

3146 |

14,1 |

2,21 |

0,099 |

9 |

|

Республика Тыва |

9738 |

12,66 |

28,8 |

51,2 |

84917,6 7 |

6,97 |

1287,07 |

-46 |

2092 |

21,5 |

3,29 |

0,063 |

16,1 |

|

Республика Хакасия |

11531 |

24,26 |

32,9 |

21,3 |

155545, 5 |

15,57 |

8126,85 |

5 |

2692 |

9 |

2,36 |

0,178 |

8,2 |

|

Алтайский край |

9611 |

17,52 |

29,2 |

33,9 |

107400, 6 |

8,54 |

3304,29 |

-5 |

2172 |

12,3 |

2,89 |

0,079 |

9 |

|

Забайкальски й край |

12591 |

35,63 |

37,6 |

29,5 |

132839, 6 |

13,87 |

334,83 |

-23 |

2731 |

12,2 |

3,18 |

0,130 |

6,6 |

|

Красноярский край |

16570 |

85,12 |

28,4 |

33,6 |

258642, 7 |

28,62 |

60576,3 8 |

13 |

2733 |

9,5 |

1,87 |

0,845 |

10,4 |

146 Данные опубликованы Федеральной службой государственной статистики

|

Иркутская область |

13511 |

42,11 |

33,7 |

26,3 |

181993, 3 |

19,56 |

35489,2 7 |

-24 |

3223 |

10,8 |

2,63 |

0,224 |

10,1 |

|

Кемеровская область |

13470 |

38,79 |

34,1 |

42,1 |

181645, 4 |

16,46 |

9556,83 |

21 |

2501 |

9,7 |

2,37 |

0,499 |

8,4 |

|

Новосибирска я область |

15059 |

38,27 |

30,6 |

39,9 |

159979, 4 |

18,72 |

7048,57 |

49 |

2891 |

10 |

3,19 |

0,088 |

8,5 |

|

Омская область |

13814 |

29,83 |

37,4 |

37,5 |

167093 |

12,62 |

6149,29 |

-2 |

1920 |

8,5 |

2,26 |

0,106 |

7 |

|

Томская область |

13776 |

73,95 |

36,7 |

42,1 |

232484, 4 |

20,05 |

18442,2 3 |

47 |

2754 |

8,7 |

2,85 |

0,345 |

10,4 |

|

Минимум |

9611 |

12,66 |

25,6 |

21,3 |

84917,6 7 |

6,97 |

1287,07 |

-46 |

1920 |

8,5 |

1,87 |

0,047 |

6,6 |

|

Максимум |

16570 |

85,12 |

37,6 |

51,2 |

258642, 7 |

28,62 |

60576,3 8 |

49 |

3223 |

21,5 |

3,68 |

0,845 |

16,1 |

|

Кратность показателей |

1,72 |

6,72 |

1,47 |

2,40 |

3,05 |

4,11 |

48,07 |

2,07 |

1,68 |

2,53 |

1,97 |

17,83 |

2,44 |

"Экономика и социум" №2(11) 2014

(тыс.руб./чел.), а также выбросы от загрязняющих веществ в атм. воздух, отходящих от стационарных источников (тонн/чел/год) – 17,83 раз.

Вывод о неравномерном характере СЭР, сложившегося в группе анализируемых территории, позволяет принять решение о необходимости улучшения организации публичного управления с целью принятия дальнейших мер борьбы за эффективное равномерное СЭР территорий.

Во-первых, исторически недооценивался многоаспектный и противоречивый характер размещения производительных сил и особенности расселения населения, что в дальнейшем повлекло принятие комплекса неверных инвестиционных решений.

Во-вторых, при выборе инвестиционных отраслевых приоритетов в публичном управлении практически не учитывались особенности социального развития территорий, национальные и природно-ресурсные факторы.

В-третьих, ошибочно господствовали идеи равномерного и пропорционального размещения производства и расселения. Не было обеспечено адекватное сочетание социально-экономического и территориального подхода к развитию территорий, предпочтение отдавалась скорее экономическим интересам, нежели уровню и качеству социального развития. При обосновании приоритетов публичного управления развитием в качестве экономического критерия использовался принцип минимизации затрат на обеспечение территориального обустройства. При этом не принималась во внимание социальная составляющая, сложившийся уровень развития и качество человеческого капитала, хотя именно социальная подсистема обеспечивает воспроизводство человеческого капитала, выступающего основным эндогенным источником устойчивого развития социально-экономических систем всех уровней иерархии, сбалансированности протекающих в этих системах процессов и фактором – детерминантом качества жизни всего общества.

Таким образом, знание специфики территорий позволяет выявить причины неравномерности в уровне СЭР отдельных территорий и определить основные цели и задачи для организации эффективного публичного управления разного уровня иерархий. В числе этих причин следует выделить особенности реализации публичного управления территориями, которые влекут за собой недооценку территориального фактора при размещении производительных сил, неравномерность изменения свойств объектов основного, оборотного и человеческого капиталов.

Качество эффективного публичного управления территориями остается по-прежнему на невысоком уровне и требует более высокой и эффективной организации. Все это требует усовершенствованной системы публичного управления, способной обеспечить повышение и выравнивание дифференциации СЭР, в целях устойчивого развития территорий и повышения качества жизни.