Анализ условий евразийской валютно-финансовой интеграции

Автор: Годес Надежда Витальевна

Журнал: Имущественные отношения в Российской Федерации @iovrf

Рубрика: Экономика и управление народным хозяйством - вопросы имущественной политики

Статья в выпуске: 3 (186), 2017 года.

Бесплатный доступ

В статье анализируются условия валютно-финансовой интеграции в Евразийском регионе с учетом современных тенденций мировой экономики и особенностей региона. Рассматриваются особенности развития государств - членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС), уточняются подходы к анализу процессов, происходящих в валютно-финансовой сфере, и к проблемам региональной интеграции. На основе проведенного анализа определены целесообразность и направления развития валютно-финансовой интеграции в ЕАЭС.

Валютно-финансовая интеграция, меры интеграционного взаимодействия, гармонизация налогообложения в странах еаэс, новый российский рубль, факторы межстранового взаимодействия, инфраструктура платежных систем, клиринговый союз

Короткий адрес: https://sciup.org/170172874

IDR: 170172874

Текст научной статьи Анализ условий евразийской валютно-финансовой интеграции

В 2014–2015 годах экономическое развитие государств – членов Евразийского экономического союза (далее также – ЕАЭС) проходило под влиянием волатильности макроэкономических показателей и финансовых рынков, обусловленных значительным ухудшением условий торговли и связанных с ними социальных эффектов. Ухудшение макроэкономической ситуации проявилось в замедлении структурного роста и снижении эффективности мер контрциклической политики, предпринимаемых национальными правительствами. В связи с этим поиск оптимальных мер интеграционного взаимодействия представляется актуальным прежде всего с точки зрения использования интеграционного ресурса для преодоления негативных явлений.

Евразийская экономическая комиссия (далее также – ЕЭК) совместно с правительствами и центральными банками государств – членов ЕАЭС проводит работу по разработке мер по повышению устойчивости национальных экономик (см. [1]). Тем не менее для разработки действенного механизма валютно-финансовой интеграции в Евразийском регионе необходимо оценить ее условия с учетом современных реалий и существующей научно-методологической базы.

В теории международной экономической интеграции все чаще предпринимаются попытки анализа эффективности интеграционных процессов посредством их формализации с учетом цикличности развития мировой экономики. В научной литературе широко обсуждается вопрос, превышает или, наоборот, отстает от «нормального» уровня объем внутрирегиональной торговли с учетом таких факторов, как валовой внутренний продукт (далее – ВВП), географическое расстояние, ВВП на душу населения и иных макроэкономических показателей в странах СНГ (см. [2, с. 44]) и интеграционных блоках развивающихся стран (см. [3, с. 3–4]).

Вместе с тем комплексной модели «трансформации» национального (единичного) в глобальное (общее) сегодня не существует. Можно обозначить лишь набор факторов, способных, по мнению исследователей, оказывать воздействие на скорость и качество интеграции, и определить направления этого воздействия. Многофакторность интеграции как экономического явления создала основу для структуризации этого феномена в виде совокупности форм и стадий.

Для проведения анализа условий евразийской валютно-финансовой интеграции на современном этапе прежде всего необходимо проследить логику интеграционных процессов.

Попытки создания Платежного союза в рамках СНГ предпринимались начиная с 1993 года. В период с 1993 по 1999 год был принят ряд интеграционных документов, в том числе Договор о Таможенном союзе и Едином экономическом пространстве, которым предусматривалась координация денежно-кредитной, валютной и финансовой политики и гармонизация налогообложения [4]. Договором устанавливались две валютные системы на экономическом пространстве СНГ – многовалютная и рублевая зоны нового типа («нового российского рубля»). Для формирования действенной системы взаимных расчетов в 1994 году было заключено соглашение о создании платежного союза СНГ, также началось формирование механизма его реализации – были учреждены Межгосударственный банк и Международный валютный комитет.

Евразийское экономическое сообщество (далее – ЕврАзЭС) было создано в конце 2000 года. Целью его создания было объявлено формирование государствами – участниками Таможенного союза (далее также – ТС) единого экономического пространства, координация их подходов к интеграции в мировую экономику и международную торговую систему [5]. В его состав вошли пять государств – Республика Беларусь, Республика Казахстан, Республика Киргизия, Российская Федерация, Республика Таджикистан.

В приоритетных направлениях развития ЕврАзЭС было декларировано согласование принципов и условий перехода на единую валюту. С этой целью 22 июня 2005 года была принята Концепция сотрудничества государств – членов ЕврАзЭС в валютной сфере.

6 октября 2007 года в Душанбе (Таджикистан) Беларусь, Казахстан и Россия подписали соглашение о создании единой таможенной территории и Комиссии Таможенного союза (далее также – ТС) в качестве единого постоянно действующего руководящего органа.

ТС Беларуси, Казахстана и России начал деятельность 1 января 2010 года в качестве первого шага на пути к формированию более широкого типа Европейского союза – экономического союза бывших советских республик.

Создание Евразийского таможенного союза было гарантировано тремя различными договорами, подписанными в 1995, 1999 и 2007 годах. Первый договор (1995 год) гарантировал его создание, второй (1999 год) – его формирование, а третий (2007 год) объявил о создании единой таможенной территории и формировании ТС.

С 19 ноября 2011 года государства – члены ТС реализовали работу Евразийской экономической комиссии по укреплению более тесных экономических связей для создания Евразийского экономического союза к 2015 году.

С 1 января 2012 года три государства образовали единое экономическое пространство для продвижения дальнейшей экономической интеграции. Все три страны ратифицировали базовый пакет из 17 соглашений, регулирующих «запуск» единого экономического пространства (далее – ЕЭП).

Однако, несмотря на то, что начальные, необходимые для улучшения платежнорасчетных отношений условия были созданы, появились сложности при построении системы расчетов на базе взаимной конвертируемости, проявились и неразрешимые политические противоречия. Все это привело к неэффективному функционированию созданных институциональных структур (см. [6, с. 78]).

Интеграционные процессы на территории государств Евразийского экономического союза на современном этапе проходят в рамках исполнения базовых соглашений, ратифицированных государствами – его участниками. Ядром практической реализации евразийской интеграции служат Таможенный союз и единое экономическое пространство Беларуси, Казахстана и России. План мероприятий по реализации соглашений, формирующих ЕЭП, утвержденный

Международным государственным советом ЕврАзЭС (высшим органом Таможенного союза) на уровне глав правительств 15 марта 2011 года, предусматривает разработку и принятие 13 международных договоров и 42 иных документов (протоколов, планов мероприятий и т. д.) в срок до конца 2015 года. Кроме того, правительствам сторон предстоит обеспечить выполнение более 70 обязательных мероприятий по 17 базовым соглашениям, формирующим ЕЭП, в соответствии с установленными в них конкретными сроками.

29 мая 2014 года был подписан Договор о создании ЕАЭС, который начал функционировать с 1 января 2015 года.

В институциональной части Договора изложены стратегические цели и задачи евразийской интеграции, определяется правовой статус союза как полноформатной международной организации. Сформулированы принципы его деятельности – сотрудничество на взаимовыгодной основе для сближения экономик ТС, их гармоничного развития и укрепления конкурентоспособности. Установлена система органов ЕАЭС:

-

• Высший Евразийский экономический совет (уровень глав государств);

-

• Евразийский межправительственный совет (уровень глав правительств);

-

• ЕЭК;

-

• суд ЕАЭС.

Были определены компетенции, порядок формирования и работы каждого из названных органов.

Функциональная часть регламентирует механизмы экономического взаимодействия, а также фиксирует конкретные обязательства по отраслевым направлениям интеграции, в частности:

-

• единая политика в области тарифного и нетарифного регулирования;

-

• единая политика в области транспорта и промышленности;

-

• координация сельскохозяйственной политики.

В этой части зафиксированы принципы и правила конкурентной и антимонопольной политики. Определены шаги по созданию общего финансового рынка и биржевого пространства, обеспечению гарантированной и эффективной защиты прав и законных интересов потребителей финансовых услуг.

Финансовые кризисы, произошедшие в ряде развивающихся стран во второй половине 1990-х годов, повлекли за собой дестабилизацию финансовых систем не только этих, но и других стран, актуализировав проблему влияния процессов финансовой глобализации на мировую и национальные экономики. В связи с этим сегодня исследование национального финансового рынка не представляется возможным без учета факторов межстранового взаимодействия.

Негативные эффекты глобального финансового и экономического кризиса 2008– 2009 годов для стран Евразийского региона, помимо макроэкономической дестабилизации, проявляются в возрастании внешней задолженности, что, в свою очередь, ведет к дестабилизации валютно-финансовой сферы, росту инфляционных ожиданий. С целью нивелирования последствий рецессии на первый план выступает проблема оптимизации межгосударственного взаимодействия прежде всего в валютной и финансовой сферах, разработка и применение действенного механизма интеграции.

С 2015 года в рамках ЕЭК начата разработка единой стратегии развития финансовых рынков стран ТС, в рамках которой предполагается гармонизация национальных стратегических политик развития финансовых рынков, а также проработка «дорожной карты» по формированию единого биржевого пространства на территории. В области валютной политики стран – членов ЕАЭС планируется гармонизация законодательства этих стран в сфере валютного регулирования и валютного контроля (см. [7, с. 16]).

Анализ современных тенденций развития мировой экономики и особенностей развития Евразийского региона позволил разделить предпосылки развития валютнофинансовой интеграции в регионе на несколько групп.

Замедление темпов роста мировой экономики и кризисные явления в зонах резервных валют

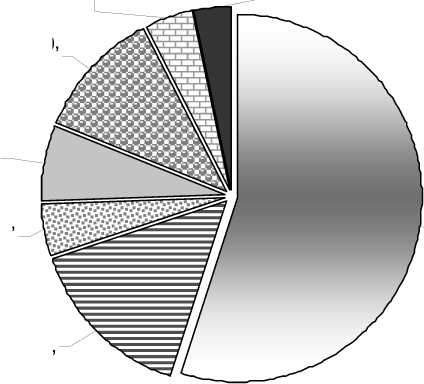

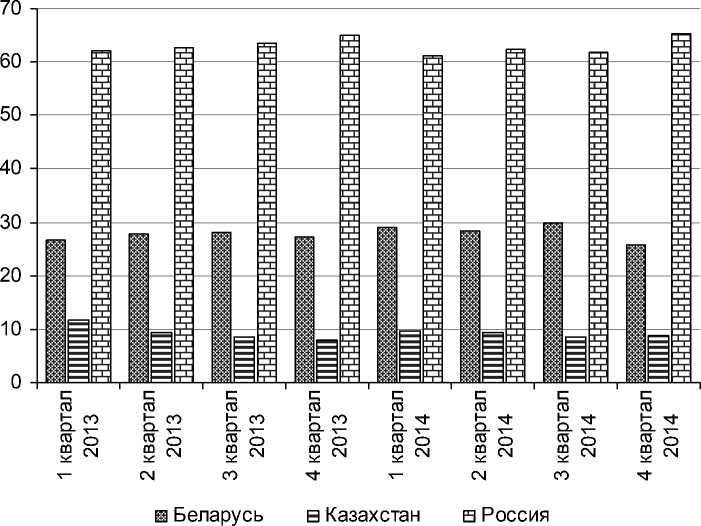

К ключевым глобальным рискам для Евразийского региона можно отнести снижение мировых цен на товарно-сырьевых биржах, в том числе энергетических, кризис в станах Европейского союза (далее – ЕС) – основного торгового и финансового партнера ЕАЭС (см. рис. 1), падение фондового рынка Китая.

Основными торговыми партнерами ЕАЭС, по данным за 2014–2015 годы (см. [7]), являлись страны ЕС, Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество (без Китая и Северной Америки), Западная Азия и Северная Америка.

Рецессия в Греции на фоне растущего государственного долга, наплыв беженцев из стран Ближнего Востока, подрывающий макроэкономическую стабильность стран региона, ставит под угрозу стабильность евро и существование европейского интеграционного проекта.

Падение курса евро к доллару США может привести к оттоку капитала из развивающихся стран, что отразится на странах ЕАЭС ростом стоимости и снижением доступности внешнего финансирования.

Замедление экономического роста в Китае, наблюдаемое с 2008 года, также способно негативно повлиять на экономику стран ЕАЭС посредством снижения спроса на мировых товарно-сырьевых рынках.

После кризиса 2008–2009 годов в развитых, а затем и в развивающихся странах развился механизм дефляционно-долговой спирали, для нивелирования последствий которого были реализованы программы количественного смягчения (QE 1, 2, 3 Федеральной резервной системы США, программа долгосрочного рефинансирования кредитных организаций TITRO ЕЦБ, стимулирующая политика Банка Японии, смягчение денежно-кредитной политики в Китае в 2015 году), однако риск развития дефляции остается высоким (см. [8]). Несмотря на снижение инфляции в развитых стра-

Северная Америка, 4% прочие страны, 3%

БРИКС, 7%

СНГ (без ЕАЭС) 11%

АТЭС (без Китая и Северной Америки), 15%

Западная Азия, 4%

- ЕС, 56%

БРИКС (BRICS) – группа из пяти быстроразвивающихся стран: Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южно-Африканская Республика.

АТЭС – Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество.

Рис. 1. Удельные веса государств во взаимной торговле 1

нах, в США прогнозируется экономический рост, что, соответственно, формирует ожидание роста процентных ставок Федеральной резервной системы. Основным риском для стран ЕАЭС является отток капиталов с рынков развивающихся стран, что создаст давление на курсы национальных валют и риск девальвации и, соответственно, приведет к росту долга, номинированного в иностранной валюте, и финансовой нестабильности.

Историческая и культурная однородность/разнородность Евразийского региона, отношение населения к углублению интеграционного взаимодействия Проведенный анализ этапов развития стран Евразийского региона позволяет выделить историческую общность интегрируемых государств, а также определенные как советским прошлым, так и наличием дезинтеграционных периодов особенности:

-

• асимметричность конфигурации объединения;

-

• высокая разнородность территории с точки зрения уровней социальноэкономического развития (табл. 1);

-

• доминирующие политические системы, которые не способствуют делеги-

- рованию даже незначительной части чрезмерно централизованной на национальном уровне власти наднациональным органам.

Также следует учитывать действие в СНГ фактора, который практически полностью отсутствовал в Западной Европе. Е. Винокуров и А. Либман называют его «капитал социальной интеграции» (см. [10, с. 102; 11]).

По нашему мнению, «социальная интеграция» – это механизм, который на пространстве СНГ может быть использован для успешной реализации мер экономической и политической интеграции. Термин «социальная интеграция» объединяет весь комплекс социально-экономических практик, сохраняющийся в СНГ после распада Советского Союза, в том числе унаследованные в государствах СНГ элементы идентичности советской эпохи. Одни из этих практик имеют тенденцию к ослаблению, но пока эффективно служат развитию сотрудничества (например знание русского языка и интерес к его изучению). Другие сохраняются в силу того, что это выгодно по экономическим причинам, даже если имеются заметные политические издержки (сохраняющийся безвизовый режим и опирающаяся на него достаточно свобод-

Таблица 1

Социально-экономические показатели стран – членов ЕАЭС за 2014 год [9]

|

Показатель |

Страна |

||||

|

Беларусь |

Россия |

Казахстан |

Армения |

Киргизия |

|

|

Территория, тыс. кв. км |

207,6 |

17 098,0 |

2 724,9 |

29,7 |

199,9 |

|

Население, тыс. чел. |

9 481,0 |

146 270,0 |

17 417,4 |

3 010,6 |

5 895,0 |

|

ВВП, млрд долл. США |

75,9 |

1 869,3 |

212,2 |

10,9 |

7,4 |

|

Промышленное производство, млрд долл. США |

55,8 |

1 143,3 |

103,2 |

3,1 |

3,1 |

|

Объем внешней торговли товарами, млрд долл. США |

77,2 |

786,9 |

119,4 |

5,9 |

7,6 |

|

Международные резервы, млн долл. США |

8 095,0 |

539 618,0 |

28 280,0 |

2 114,0 |

2 172,0 |

□ 2012 г. □ 2013 г.

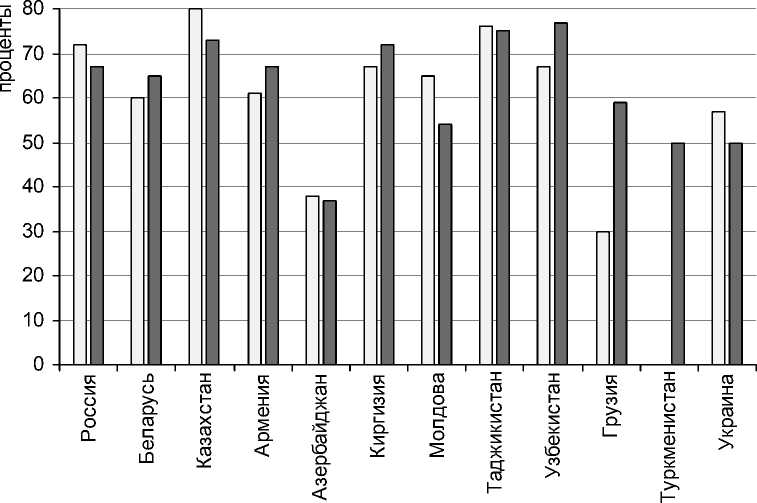

Рис. 2. Отношение населения государств СНГ к идее создания единого рынка в рамках ЕАЭС (ЕврАзЭС) [12] 2

ная миграция рабочей силы прежде всего в Россию). Иначе говоря, в условиях, когда формальная интеграция рынков товаров по модели ТС сталкивается с трудностями, более сложные сферы интеграции (свободное перемещение рабочей силы) решаются в СНГ быстрее и эффективнее. Этому способствует слабый контроль за использованием трудовых ресурсов в большинстве государств СНГ. Причем структуры государственного управления осведомлены об этом, но предпочитают сохранение статус-кво действиям по усилению регулирования этой сферы.

Скептики идеи евразийской интеграции в ее современном исполнении отмечают, что характерная черта евразийского пространства – это невозможность или неспособность стран, ему принадлежащих, следовать декларируемым ценностям и соответствовать европейским стандартам демократии и рыночных отношений и, как результат, – выстраивание собственного альтернативного пространства из себе по- добных (см. [17, 19]).

Евразийская идея предполагает объединение разрозненных после распада СССР частей ранее единых производственной, культурной, научной, образовательной и духовной систем.

Неспособность принять чужие нормы и ценности и в то же время отсутствие собственной целостной альтернативной идеологии создают идейную пустоту, которая заполняется прежде всего мировоззрением людей, объединенных общим прошлым и имеющих реальные опасения относительно перспектив сохранения их самоидентичности перед лицом расширяющихся союзов (интеграций), в состав которых по тем или иным причинам они войти не могут.

Помимо политической воли, идеи углубления евразийской интеграции имеют поддержку со стороны населения стран СНГ, о чем свидетельствуют представленные на рисунке 2 результаты регулярного опроса мнения жителей отдельных государств в отношении евразийских интеграционных про- ектов, проводимого с 2012 года Евразийским банком развития.

Как видно, идея создания Таможенного союза и Евразийского экономического союза в целом одобряется и выглядит «выгодной» в глазах большинства населения практически всех, за исключением Азербайджана, стран СНГ и даже Грузии.

Таким образом, реализация взаимодействия на политическом уровне свидетельствует в пользу того, что в рамках ЕАЭС созданы политические и социальные условия валютно-финансовой интеграции.

Уровень развития инфраструктуры платежных систем

Несмотря на то, что клиринговые и платежные союзы ослабляют зависимость малых открытых экономик от иностранного капитала, помогают им на коллективной основе преодолевать трудности развития и отчасти решают валютно-экономические проблемы, сотрудничество стран ЕАЭС в сфере многосторонних расчетов только начинает развиваться.

Следует отметить, что в 1963–1990 годах в рамках Совета экономической взаимопомощи был успешно реализован механизм использования коллективной валюты (переводной рубль) (см. [13, с. 297]). Системе переводного рубля предшествовали двухсторонние валютные клиринги. Расчеты между двумя странами осуществлялись посредством взаимного зачета встречных требований и обязательств с погашением сальдо товарными поставками. До 1950 года в качестве валюты клиринга использовались различные валюты, преимущественно доллар США, после 1950 года – советский рубль. Двухсторонние валютные клиринги имели ряд недостатков:

-

1) расширение взаимного товарооборота лимитировалось объемом экспорта страны с наименьшим экспортным потенциалом;

-

2) сфера использования остатка средств на клиринговом счете была ограничена (только для оплаты встречных поставок товаров из страны – партнера по клирингу);

-

3) выравнивание сальдо клиринговых расчетов за счет внешнеэкономических сделок с третьими странами было исключено.

Многосторонний клиринг позволяет преодолеть эти недостатки, так как основан на принципе многостороннего балансирования товарных поставок и платежей.

С 1963 года в Соглашении о многосторонних расчета в переводных рублях и организации Международного банка экономического сотрудничества участвовали восемь стран (Болгария, Венгрия, ГДР, Монголия, Польша, Румыния, СССР, Чехословакия), затем присоединились еще две страны (в 1976 году Куба, в 1981 году Вьетнам). Каждая страна – участница многосторонних расчетов в переводных рублях брала обязательство обеспечить за определенный период (1–3 года) сбалансированность поступлений и платежей со всеми партнерами по многосторонним расчетам, а не с каждым отдельно. Имея на счете переводные рубли, страна использовала их для оплаты своего импорта. В отличие от традиционного клиринга расчеты в переводных рублях осуществлялись по каждой сделке. Расчеты велись по счетам уполномоченных банков в Международном банке экономического сотрудничества (далее – МБЭС). На эти счета зачислялись все поступления, включая кредиты МБЭС. За 27 лет (1964–1990 годы) объем операций МБЭС по обслуживанию взаимного товарооборота стран Совета экономической взаимопомощи (далее – СЭВ) и других межгосударственных расчетов составил 4,5 триллиона переводных рублей.

Система многосторонних расчетов в значительной мере превратилась в двухстороннюю, и переводный рубль постепенно утратил популярность в качестве счетной единицы многосторонних расчетов. Страны СЭВ предпочитали внешнеэкономические сделки со странами с конвертируемой валютой, оставляя товары более низкого качества для торговли за переводные рубли.

1988–1989 годы ознаменовались таможенной войной – ряд стран СЭВ, ввели жесткие ограничения на вывоз потребительских товаров. С 1991 года с целью развития рыночных отношений страны СЭВ перешли на использование конвертируе- однако полноценной реализации механизм многостороннего клиринга не получил.

Мнения о нецелесообразности углубления валютной интеграции на постсоветском мых западных валют вместо переводного пространстве основаны на выводах о том,

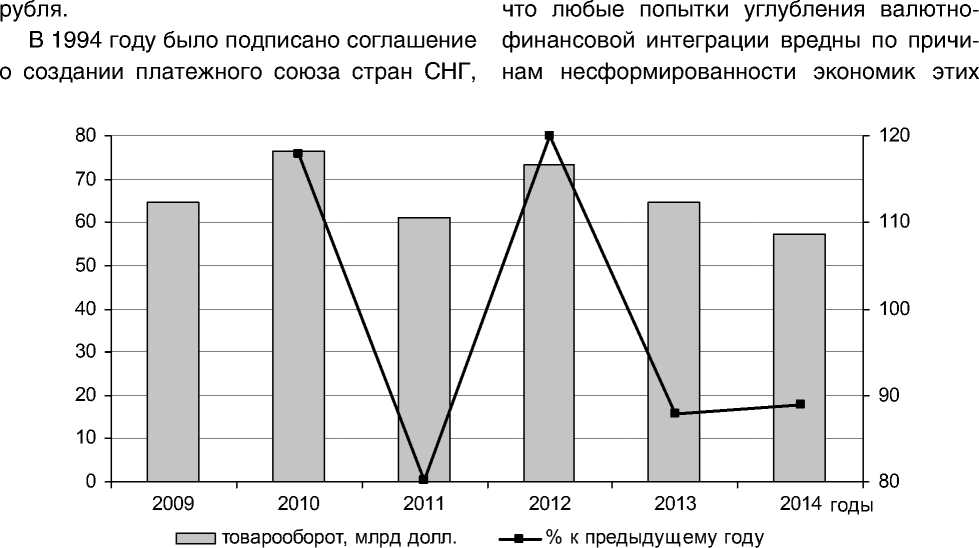

Рис. 3. Взаимный товарооборот между государствами ЕАЭС 3

Рис. 4. Удельные веса государств во взаимной торговле, % 4

-

3 При построении графика использованы материалы [17, 18].

-

4 При построении графика использованы материалы [17, 18].

стран и отсутствия механизмов рыночного регулирования валютно-финансовых рынков (см. [14, с. 216]), а также нерациональности подобного объединения ввиду диспаритета макроэкономических условий (см. [15, с. 108]).

Тем не менее на практике процесс региональной интеграции в рамках ЕАЭС получил развитие. По статистическим оценкам, несмотря на стабильно значительный товарооборот (см. рис. 3), доля операций в национальных валютах остается незначительной (см. рис. 4). Исходя из теоретических разработок в области функций валют, анализа динамики и структуры товарооборота государств ЕАЭС (см. [16, с. 131]) можно заключить, что национальные валюты государств – членов ЕАЭС лишь частично выполняют свои функции, и это в большей степени сказывается на Республике Беларусь и Российской Федерации.

Сводный анализ элементов валютнофинансовой интеграции, представленный в таблице 2, свидетельствует в пользу того, что базовой областью трансформации на современном этапе целесообразно определить создание интегрированной платежной системы.

Выделение платежной системы как самостоятельного институционального элемента произошло на этапе расширения безналичных платежей. Помимо этого, платежная система образовалась на стыке денежной и кредитной систем при переходе к фидуциарной денежной системе (и разделения фидуциарных денег на базовые и кредитные). В начале XXI века кредитная система вышла за пределы банковской системы. Тем не менее все денежные потоки обслуживаются либо банковской, либо платежной системами.

Институт платежной системы включает совокупность учреждений и законов, регулирующих организацию и порядок осуществления платежей в национальной экономике. Учреждения (финансовые организации), используя полный набор инструментов (системы банковских коммуникаций, платеж-

СМ

СО

СО

.со

О 0) 5

Щ

X X

X-со

р

X

>х о Щ о о

X ? X ■е 6

2 Р со щ щ р

CD ф X" о

х

Щ о

|

в; S № ед S i » as § s S Й S С: |

2 2 о * s ^io | х 5 *^О iilsS о СО о ё ш Бцсого§-EZ т с s о |

|

|

h О О. |

0) н О о. |

|

|

св со а о о СО ё 1 СО § S |

ф I со X а ct СО о |

СК ' О S т со О § Т О го Т ф а? СО ГО 5 СО ГО I ф ё го =г Н 2 I о 2 § т i го ё Го го О 2 го О Г го о го X О ^ х о. "8" "8" |

|

ГО о т го го 1 О Го Т т ® а о ? h У s г 2 5 ® ф н S о а ё ® ф § ^g ф 5 р 0- Н Ч С ZZT т о |

||

|

*S 5 1^1 |3| X Л |

. го о . ф ГО т Ф m S Р i g го m tn § ч I ГО у о го s н 2 О 8- с tn о со |

|

|

1« S'S i IS 1 в S a b S co о 5 s Q. |

X го т X го~ i 5 го&Дго|2 о. Q-tj- с s ф ГО^го^оО. § х g го т го ф i СО ф СП Ф О 2 I со о d 0 |

|

|

I s X ф E K о X о 2 х § §1 |

0) т |

|

Таблица 3

Трехуровневая модель Платежной системы [19, с. 384]

|

СИСТЕМЫ |

-D т ф о о. )S н о о_ |

|

|

Платежные системы: платежные системы для крупных сумм и розничные платежные системы; системно значимые и социально значимые |

||

|

Прочие системы оказания платежных услуг: системы расчета по корсчетам; системы расчета на финансовых рынках; системы денежных переводов; системы перевода электронных денежных средств; системы почтового перевода; системы приема платежей |

||

|

СУБЪЕКТЫ |

ОБЪЕКТЫ |

-0 т о со о Q- о о. о н со |

|

Операторы платежных систем, операторы по переводу денежных средств Операторы услуг платежной инфраструктуры Организации почтовой связи при оказании платежных услуг |

Платежные услуги:

|

|

|

Прочие субъекты:

|

Платежные средства (инструменты):

|

|

|

Институты:

|

Инфраструктура:

|

-0 т о со о о. )^ со о 1= |

ные инструменты), по определенным правилам (законам, стандартам) осуществляют расчеты между субъектами хозяйствования (см. [19, с. 383]). В большинстве нормативных актов платежная система рассматривается как два взаимосвязанных элемента – оптовые и розничные платежные системы. Также выделяются 3 уровня функционирования платежных систем (см. табл. 3).

В состав финансовой инфраструктуры согласно методологии, разработанной Комитетом по платежным и расчетным системам Банка международных расчетов (далее – КПРС БМР), входят пять элементов:

-

• системно-значимые платежные системы;

-

• системы расчета по ценным бумагам;

-

• центральный депозитарий ценных бумаг;

-

• центральный контрагент;

-

• торговый репозитарий.

По нашему мнению, для целей анализа платежной системы как институционального элемента инфраструктуры финан- сового рынка необходимо рассматривать последнюю в узком и широком определении. Так, понятие финансовой инфраструктуры в широком смысле включает все учреждения, информацию, технологии, правила и стандарты, которые обеспечивают финансовое посредничество. Оценка уровня интеграции инфраструктур платежных систем представлена в таблице 4.

Таблица 4

Оценка уровня интеграции инфраструктур платежных систем стран ЕАЭС

|

Армения |

Беларусь |

Казахстан |

Россия |

|

ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ |

|||

|

Интегрирована |

Частично интегрирована |

Интегрирована |

Частично интегрирована |

|

ВТОРОЙ УРОВЕНЬ |

|||

|

Частично |

Частично |

Частично |

Частично |

|

интегрирована |

интегрирована |

интегрирована |

интегрирована |

|

ТРЕТИЙ УРОВЕНЬ |

|||

|

Неинтегрирована |

Частично интегрирована |

Интегрирована |

Частично интегрирована |

На современном этапе развития инфраструктуры финансовых рынков не в полной степени интегрированы для создания единого платежного пространства, которое объективно востребовано возрастающим межстрановым товарооборотом. Согласно исследованиям (см. [18, с. 35–39]) фрагментированная платежная система на основе национальных систем еврозоны обходилась в 2–3 процента от ВВП.

Разработанный КПРС БМР проект концепции развития платежных систем на территории ЕАЭС (см. [7, с. 49]) предполагает создание инфраструктуры общего платежного пространства стран-участниц, позволяющего проводить платежи с учетом совместимости национальных карточных систем, в том числе с учетом создаваемой российской национальной системы платежных карт и иных функционирующих систем («Белкарт» (Беларусь) и Armenian Card

(ArCa). Также в документе предлагается отказаться от хождения доллара и евро на территории ЕАЭС.

Создание единого платежного пространства ЕАЭС приведет к острой необходимости внедрения системы мультивалютных операций либо к ускоренному переходу на платежное пространство единой валюты. В условиях активного развития рынка розничных платежных услуг, в частности услуг по переводу денежных средств, осуществляемых в адрес физических лиц или на счета юридических лиц в пределах территории ЕАЭС и в зарубежные страны, возникает необходимость создания единого платежного пространства, которое должно базироваться на принципах, включающих доступность, эффективность (с точки зрения стоимости) и безопасность, реализация которых в целом будет способствовать повышению качества оказываемых услуг.

В качестве условий реализации интегрированной платежной системы можно выделить следующие:

-

• унификация регулирования всех сегментов финансового рынка;

-

• создание организационных условий для дальнейшей консолидации биржевой и расчетно-депозитарной инфраструктуры;

-

• создание правовых норм проведения клиринга обязательств;

-

• функционирование клиринговых организаций финансового рынка, а также института центрального контрагента.

Одновременно необходимо поставить перед национальными банками стран-участниц вопрос об исключении из межгосударственного платежного оборота доллара США и евро. Для этого, в свою очередь, необходимо оценить уровень замещения валют и активов в странах ЕАЭС.

Список литературы Анализ условий евразийской валютно-финансовой интеграции

- О сотрудничестве государств-членов Евразийского экономического союза в сферах макроэкономической и валютно-финансовой политики: распоряжение Евразийского межправительственного совета от 8 сентября 2015 года № 17.

- Гурова И. Региональная торговля СНГ: «модель тяготения» // Международная экономика. 2010. № 3.

- Ревякин Е. Об эффективности региональной экономической интеграции развивающихся стран // Бюллетень иностранной коммерческой информации. 2003. № 3-5.

- Договор о Таможенном союзе и Едином экономическом пространстве от 26 февраля 1999 года/ URL: http://www.levonevski.net/pravo/razdel3/num1/3d1228.html дата обращения: 29 декабря 2015 года).

- Евразийское экономическое сообщество: [официальный сайт]. URL: http://www.evrazes.com/about/history (дата обращения: 29 января 2016 года).