Анализ условий труда сотрудников медицинских организаций Самары

Автор: Тупикова Д.С.

Журнал: Саратовский научно-медицинский журнал @ssmj

Рубрика: Гигиена

Статья в выпуске: 3 т.14, 2018 года.

Бесплатный доступ

Цель: анализ условий и характера труда работников здравоохранения государственных медицинских организаций Самары, поданным собственных исследований и результатам специальной оценки условий труда, для разработки профилактических мероприятий. Материал и методы. В исследовании проанализированы результаты оценки факторов производственной среды, таких как микроклимат и освещенность в 70 помещениях двух крупных медицинских учреждений Самары. Осуществлена оценка качественного и количественного микробного состава воздушной среды в анализируемых помещениях. Изучены регистрационные карты специальной оценки условий труда рабочих мест в этих же организациях в период с 2012 по 2017 г. Результаты. В ходе анализа условий и характера труда медицинских работников установлен итоговый класс условий труда для врачей и медицинских сестер хирургических (3.3) и терапевтических (3.2) отделений в результате воздействия биологических факторов. При этом воздух рабочей зоны исследуемых помещений отделений хирургического и терапевтического профиля существенно отличался по структуре условно патогенной микрофлоры. Физические и химические факторы не превышали уровень класса 3.1-3.2. Заключение. Анализ результатов проведенных исследований показал необходимость оптимизации вентиляции в ординаторских и сестринских, а также улучшения качества естественного и искусственного освещения. Показана целесообразность нормирования в помещениях класса «В» условно-патогенной микрофлоры воздушной среды.

Врач, медицинская сестра, медицинские организации, специальная оценка условий труда, условия труда, факторы производственной среды

Короткий адрес: https://sciup.org/149135118

IDR: 149135118

Текст научной статьи Анализ условий труда сотрудников медицинских организаций Самары

нагрузкой, а в отдельных случаях требует больших физических усилий и выносливости, внимания и высокой работоспособности в экстремальных условиях. К возникновению профессиональных и производственно обусловленных заболеваний среди медицинских работников приводят в основном биологические, химические и физические факторы производственной среды.

К биологическим производственным факторам относят микроорганизмы, в том числе патогенные (бактерии, вирусы, грибы, простейшие), и продукты их жизнедеятельности, белковые препараты, витамины, аминокислоты, органические вещества естественного и синтетического происхождения [1–3]. Среди профессиональных инфекционных заболеваний чаще всего встречаются сывороточный гепатит, ВИЧ-инфекция, туберкулез органов дыхания. Следует отметить также влияние условно-патогенной микрофлоры, циркулирующей в помещениях лечебнопрофилактических организаций, на общее состояние здоровья медицинских работников. Высокая степень микробной обсемененности и отсутствие эффективной борьбы могут вызывать развитие внутрибольничных инфекций и способствовать развитию производственно обусловленной патологии работающих [4]. По данным официальной статистики, ежегодно в России регистрируется от 50 до 60 тысяч случаев внутрибольничной инфекции, однако, по расчетным данным, эта цифра существенно выше. Ежегодный экономический ущерб, наносимый внутрибольничными инфекциями в России, составляет 5 млрд рублей [5].

Кроме того, необходимо учитывать воздействие других факторов: вредных веществ, неблагоприятного микроклимата, недостаточного освещения [6]. Нехватка естественного освещения особенно сказывается на людях, работающих в помещениях без окон. Восьмичасовое пребывание в закрытом пространстве, лишенном дневного света, чревато невротическими и психологическими болезнями, потерей концентрации и снижением работоспособности [1]. Отсутствие солнечного света и постоянное нахождение в освещаемом только искусственно помещении могут привести к многочисленным расстройствам и заболеваниям [5], в число которых входят: снижение иммунитета, для повышения которого солнечный свет крайне важен; угнетенно-депрессивное психологическое состояние; болезни сердечно-сосудистой и нервной систем; нарушение биоритмов организма [7–9].

Существенной особенностью воздействия химических веществ на медицинских работников является его комплексный (одно и то же химическое соединение попадает в организм разными путями, например ингаляционно и через кожу) и комбинированный (действие нескольких химических веществ одновременно при одном пути поступления) характер [10].

Цель: анализ условий и характера труда работников здравоохранения государственных медицинских организаций Самары, по данным собственных исследований и результатам специальной оценки условий труда, для разработки профилактических мероприятий.

Материал и методы. Исследование рабочих мест проведено в 70 помещениях чистоты класса «В» двух крупных лечебно-профилактических организаций Самары: 22 ординаторских и 17 сестринских отделениях хирургического профиля и 18 ординаторских и 13 сестринских терапевтического профиля.

Параметры микроклимата определялись дважды в год (в теплый и холодный периоды) в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.4.548–96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений», СанПиН 2.1.3.2630–10 «Санитарноэпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» и ГОСТ 30494–11 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях». Исследования уровня естественной и искусственной освещенности на рабочих метах проводились в соответствии с ГОСТ Р 55710–13 «Освещение рабочих мест внутри зданий. Нормы и методы измерений», СНиП 23-05-95 (актуализированная редакция от 07.11.2016) «Естественное и искусственное освещение», СанПиН 2.1.3.2630–10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность». Дополнительно проанализированы 1205 карт специальной оценки условий труда медицинских работников лечебного профиля в период с 2012 по 2017 г.

Оценка качественного и количественного микробного состава воздушной среды в помещениях осуществлялась в соответствии с МУК 4.2.2942–11 «Методы санитарно-бактериологических исследований объектов окружающей среды, воздуха и контроля стерильности в лечебных организациях». Проведены исследования для определения общего микробного числа (ОМЧ), плесневых и дрожжевых грибов, золотистого стафилококка, дополнительно учитывались все виды из рода Staphylococcus . Пробы воздуха отбирали аспирационным методом с помощью аспиратора микробиологического. Количество пропущенного воздуха составляло 100 дм 3 для определения общего количества микроорганизмов, дрожжевых и плесневых грибов и 250 дм 3 для определения S.aureus и других представителей рода Staphylococcus . Для определения ОМЧ использовали чашки с мясо-пептонным агаром, для выделения грибов — со средой Сабуро, для выделения стафилококков — с желточно-солевым агаром. Количество проб для определения уровня микробной обсемененности составило 210.

Статистическая обработка результатов выполнена при помощи пакета программ Statistica for Windows и программных средств MS Excel for Windows. Распределение было близко к нормальному. В связи с этим данные представлены в виде минимального и максимального значений (Min-max), средней арифметической (М) и ошибки средней (m).

Результаты. На изученных рабочих местах медицинского персонала практически не выявлено отклонений от нормируемых допустимых величин микроклимата (табл. 1, 2). Следует отметить, что на рабочих местах медицинских работников более низкая влажность воздуха зарегистрирована в холодный период года. Выявлены низкие скорости движения воздуха рабочей зоны в большинстве исследований и в холодный, и в теплый период года. Класс условий труда, в соответствии с руководством Р 2.2.2006–05, для медицинских работников по параметрам микроклимата в холодный и теплый периоды года являлся допустимым.

Следует к тому же отметить, что в некоторых помещениях отсутствовала возможность естественной вентиляции (в них не было окон) и были зарегистрированы низкие скорости движения воздуха, поэтому в таких помещениях увеличивается риск повышения микробной обсемененности воздуха, что может являться причиной возникновения производственно обусловленных заболеваний работающих.

Анализ световой среды в соответствии с СанПиН 2.1.3.2630–10, СанПиН 2.2.1/21.1.1278–03 и СанПиН

|

HYGIENE |

429 |

||

|

Таблица 1 Анализ результатов исследования параметров микроклимата в холодный период года на рабочих местах медицинского персонала |

|||

|

Наименование профессии |

Нормируемые величины |

M±m |

Min-max |

|

Температура воздуха, ºС |

|||

|

Врачи |

20–27 |

21,20±0,30 |

20,40–24,30 |

|

Средний медицинский персонал |

20–27 |

20,10±0,40 |

20,50–24,10 |

|

Относительная влажность воздуха, % |

|||

|

Врачи |

40–60 (15-75) |

42,60±2,50 |

28,00–43,00 |

|

Средний медицинский персонал |

40–60 (15-75) |

38,70±2,90 |

29,00–47,00 |

|

Скорость движения воздуха, м/с |

|||

|

Врачи |

0,1–0,2 |

0,04±0,01 |

0,01–0,19 |

|

Средний медицинский персонал |

0,1–0,2 |

0,06±0,01 |

0,02–0,17 |

|

Таблица 2 Анализ результатов исследования параметров микроклимата в теплый период года на рабочих местах медицинского персонала |

|||

|

Наименование профессии |

Нормируемые величины |

M±m |

Min-max |

|

Температура воздуха, ºС |

|||

|

Врачи |

20–27 |

24,80±0,40 |

21,50–26,80 |

|

Средний медицинский персонал |

20–27 |

23,90±0,40 |

22,30–27,70 |

|

Относительная влажность воздуха, % |

|||

|

Врачи |

40–60 (15-75) |

43,20±2,80 |

36,00–55,00 |

|

Средний медицинский персонал |

40–60 (15-75) |

55,50±3,50 |

36,00–56,00 |

|

Скорость движения воздуха, м/с |

|||

|

Врачи |

0,1–0,2 |

0,05±0,01 |

0,02–0,16 |

|

Средний медицинский персонал |

0,1–0,2 |

0,04±0,01 |

0,02–0,10 |

Таблица 3

Анализ результатов исследования показателей световой среды на рабочих местах медицинского персонала

|

Наименование профессии |

Нормируемые значения |

M±m |

Min-max |

|

Коэффициент естественной освещенности, % |

|||

|

Врачи |

1–1,5 |

1,90±0,30 |

0,00–5,40 |

|

Средний медицинский персонал |

1–1,5 |

1,80±0,20 |

0,00–5,10 |

|

Искусственная горизонтальная освещенность, лк |

|||

|

Врачи |

300–500 |

357,40±12,10 |

119,00–841,00 |

|

Средний медицинский персонал |

300–500 |

342,50±14,90 |

122,00–927,00 |

|

Искусственная горизонтальная освещенность при работе с ПЭВМ, лк |

|||

|

Врачи |

300–500 |

381,40±18,60 |

251,00–838,00 |

|

Средний медицинский персонал |

300–500 |

378,70±17,90 |

224,00–763,00 |

2.2.2/2.4.1340–03 показал недостаточность преимущественно общей искусственной освещенности на рабочих местах специалистов хирургического профиля, учитывая более жесткие гигиенические нормативы по сравнению с рабочими местами специалистов терапевтического профиля, что создает предпосылки для ухудшения работы зрительного анализатора и зрительного утомления медицинского персонала в хирургических отделениях (табл. 3).

Особо следует указать на отсутствие естественного освещения в ряде помещений хирургических и терапевтических отделений вследствие планиро- вочных решений. Из числа обследованных по параметрам световой среды в лечебных учреждениях только 70% рабочих мест характеризовались допустимыми условиями труда. Основными факторами, определяющими вредные условия труда по освещению на 30% рабочих мест, являлись отсутствие естественного освещения и недостаточная освещенность рабочей поверхности.

Анализ результатов специальной оценки условий труда медицинских работников позволил сделать следующие выводы. Труд врачей и медицинских сестер, работавших в хирургических отделениях с 2012

Таблица 4

Анализ результатов специальной оценки условий труда медицинского персонала хирургического профиля в период с 2012 по 2016 г.

Классы (подклассы) условий труда

a s

Ф m s

Ф

И s m

О

Ф a s

Ф m s

Ф

В s m

О

Заведующий отделением

Врач

Врач (ночное дежурство)

Старшая медицинская сестра

Медицинская сестра палатная

Медицинская сестра палатная (ночное дежурство)

Медицинская сестра перевязочной

Медицинская сестра процедурной

2 3.3 2

2 3.3 2

2 3.3 2

2 3.3 2

2 3.3 2

2 3.3 2

2 3.3 2

2 3.3 2

3.1

3.1

3.1

3.1

3.1

3.1

3.1

3.1

3.2

3.2

3.2

3.2

3.2

3.1

3.2

3.3

3.3

3.3

3.3

3.3

3.3

3.3

3.3

по 2016 г., относился к итоговому вредному классу условий труда 3-й степени. Преобладающие неблагоприятные факторы: биологический фактор (3.3), тяжесть и напряженность трудового процесса (3.2–3.1), параметры световой среды (3.1). Такие факторы, как шум, вибрация, ионизирующие и неионизирующие излучения, микроклимат, не превышали ПДУ и имели допустимый класс условий труда (табл. 4).

Интегральные условия труда медицинских работников терапевтического профиля в аналогичный период соответствовали вредному 2-й степени классу. Преобладающие неблагоприятные факторы: биологический (3.2) и химический у среднего медицинского персонала (3.1). Тяжесть и напряженность трудового процесса в большинстве случаев допустимые и оптимальные; физические факторы (микроклимат и световая среда) находились на допустимом уровне (табл. 5).

Следует подчеркнуть, что тяжесть и напряженность труда врача-терапевта были существенно ниже, чем врача-хирурга. Это связано в первую очередь с характером труда специалистов хирургического профиля. В соответствии с результатами хронометража рабочей смены хирурги значительное количество времени находились в неудобной вынужденной рабочей позе при проведении операций, в большинстве случаев стоя с наклоном вперед.

В 2017 г. результаты специальной оценки условий труда медицинских работников хирургического профиля несколько отличались от результатов предыдущих лет. Итоговый класс условий труда врачей и медицинских сестер был на подкласс ниже: 3.2. Сни- жена оценка неблагоприятного влияния биологических факторов, тяжести и напряженности труда. При этом аэрозоли преимущественно фиброгенного действия, вибрация, ионизирующие и неионизирующие излучения на рабочих метах медицинских работников не были выявлены (табл. 6).

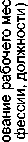

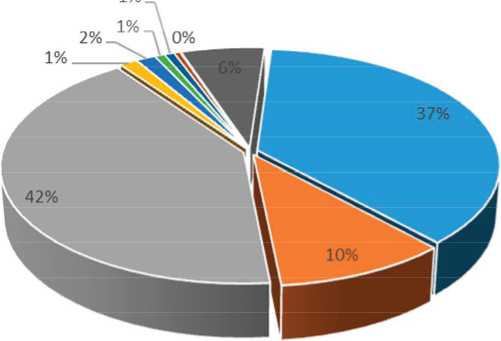

Анализ уровня микробной нагрузки воздуха в ординаторских и сестринских помещениях медицинских учреждений показал следующую картину. Максимальная обсемененность воздуха микроорганизмами в помещениях выявлена в промежутке между 12.00 и 13.00 часов дня. Показатели ОМЧ были максимальны как в середине, так и в конце рабочего дня и достигали в некоторых отделениях 83±9 КОЕ/ м 3 . Количество грибов в воздухе помещений имело тенденцию к снижению в зависимости от времени рабочего дня: так, к 16.00 часам количество микро-мицет снижалось до единичных КОЕ/м 3 . Содержание представителей рода Staphylococcus , в свою очередь, увеличивалось к концу рабочей смены практически в 2,5 раза, в начале работы содержание стафилококков в воздухе составляло в среднем 53±18 КОЕ/м 3 . Проведен также анализ структуры микроорганизмов помещений хирургического и терапевтического профиля. Так, в отделениях хирургического профиля наиболее часто встречались представители родов Staphylococcus (254 штаммов), Kocuria (70 штаммов) и Micrococcus (286 штаммов), намного меньше выделено и идентифицировано бактерий родов Acinetobacter (9 штаммов), Arthrobacter (10 штаммов), Pseudomonas (5 штаммов), Corynebacterium (5 штаммов) и Lactobacillus (3 штамма). Всего иденти-

Таблица 5

Анализ результатов специальной оценки условий труда медицинского персонала терапевтического профиля в период с 2012 по 2016 г.

|

го ф 2 2 ф о ю го ф“ S о >s го S со S S |

го S ф - S о о о С |

Классы (подклассы) условий труда |

>s со о 5 ГО ч го >s со 2 о S |

|||||||||||||

|

>s Ф S X |

>s ф S 10 |

О ее It го го |

2 3 |

со го го S |

>s о £0 го |

СК го о СК S го ю £0 |

СК о ц СК S го ю £0 |

СК S ф го S ф 2 S го S о |

СК S ф го S ф 2 s’ го S о S |

го о S 2 го го с |

о о го го с |

и ф о с о со о СК 1- |

2 о £0 о СК |

|||

|

1 |

Заведующий терапевтическим отделением — врач-терапевт |

2 |

3.2 |

- |

2 |

- |

- |

- |

- |

2 |

- |

2 |

2 |

2 |

2 |

3.3 |

|

2 |

Врач-терапевт |

2 |

3.2 |

- |

2 |

- |

- |

- |

- |

2 |

- |

2 |

2 |

2 |

2 |

3.3 |

|

3 |

Старшая медицинская сестра |

2 |

3.2 |

- |

2 |

- |

- |

- |

- |

2 |

- |

2 |

2 |

2 |

2 |

3.3 |

|

4 |

Медицинская сестра палатная |

3.1 |

3.2 |

- |

2 |

- |

- |

- |

- |

2 |

- |

2 |

2 |

2 |

2 |

3.3 |

|

5 |

Медицинская сестра палатная (ночное дежурство) |

3.1 |

3.2 |

- |

2 |

- |

- |

- |

- |

2 |

- |

2 |

2 |

2 |

2 |

3.3 |

|

6 |

Медицинская сестра процедурная |

3.1 |

3.2 |

- |

2 |

- |

- |

- |

- |

2 |

- |

2 |

2 |

2 |

2 |

3.3 |

Таблица 6

Анализ результатов специальной оценки условий труда медицинского персонала хирургического профиля в 2017 г.

|

го S 2 ф о 0. О >s го ч S £0 S Cl S |

Классы (подклассы) условий труда |

>s £0 О го ч го & го ё >s £0 2 о S |

||||||||||||||

|

S Ф о о X Ю о X Ч н V о С |

>s ф S X |

>s ф S ю |

о ф ^ г 1 го |

2 3 |

£0 ГО ГО е S |

>s со О £0 СО |

СК го ю о СК S го ю S £0 |

СК о щ СК S го ю S £0 |

СК S ф со S ф 2 s’ со S о S X |

СК S ф со S ф 2 S со S о S |

го го S о S 2 ф го го с |

1 >s о £0 О ф и го го с |

и ф о с 2 о £0 О g СК 1- |

о с 2 о £0 О g о- о £ о ф £ СК с X |

||

|

1 |

Заведующий отделением — врач-хирург |

2 |

3.2 |

- |

2 |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

2 |

2 |

3.1 |

2 |

3.2 |

|

2 |

Врач-хирург |

2 |

3.2 |

- |

2 |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

2 |

3.1 |

3.1 |

2 |

3.2 |

|

3 |

Врач-хирург (ночное дежурство) |

2 |

3.2 |

- |

2 |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

2 |

3.1 |

3.1 |

3.1 |

3.2 |

|

4 |

Врач-уролог |

2 |

3.2 |

- |

2 |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

2 |

2 |

2 |

2 |

3.2 |

|

5 |

Старшая медицинская сестра |

- |

3.2 |

- |

2 |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

2 |

2 |

2 |

2 |

3.2 |

|

6 |

Медицинская сестра палатная |

2 |

3.2 |

- |

2 |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

2 |

2 |

3.1 |

2 |

3.2 |

|

7 |

Медицинская сестра палатная (ночное дежурство) |

2 |

3.2 |

- |

2 |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

2 |

2 |

3.1 |

3.1 |

3.2 |

|

8 |

Медицинская сестра процедурной |

2 |

3.2 |

- |

2 |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

2 |

2 |

3.1 |

2 |

3.2 |

|

9 |

Медицинская сестра перевязочной |

2 |

3.2 |

- |

2 |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

2 |

2 |

3.1 |

2 |

3.2 |

-

■ Staphylococcus

-

• Kocuria

-

■ Micrococcus

-

■ Acinetobacter

-

■ Arthrobacter

-

■ Pseudomonas

-

■ Corynebacterium

-

■ Lactobacillus

-

■ остальные микроорганизмы

Рис. 1 Микробный состав воздуха в помещениях класса «В» отделений хирургического профиля

Рис. 2. Микробный состав воздуха в помещениях класса «В» отделений терапевтического профиля

фицировано 685 штаммов (рис. 1). В помещениях терапевтического профиля максимальное количество представителей относилось к родам Staphylococcus (70 штаммов), Kocuria (59 штаммов), Micrococcus (86 штаммов) и Arthrobacter (14 штаммов), менее соответственно Pseudomonas (3 штамма), Corynebacterium (6 штаммов) и Lactobacillus (7 штаммов). Всего выделено 288 штаммов (рис. 2).

Представители рода Staphylococcus выявлены в 100% всех исследуемых помещений стационара. Эти микроорганизмы относятся к постоянной микрофлоре кожи и слизистых оболочек нижних носовых ходов человека. При этом S.aureus выделен в четырех помещениях класса «В» отделений хирургического профиля, где его наличие не регламентируется действующими нормативными документами. Выявление большого количества представителей рода Staphylococcus можно рассматривать как косвенный признак значительного антропогенного загрязнения воздуха.

В воздухе исследуемых помещений кроме нормальной микрофлоры воздуха и окружающей среды выделены представители энтеробактерий: E.coli и C.braakii в помещениях хирургического профиля и H.alvei, S.marcescens, E.aerogenes в помещениях терапевтического профиля. Данный факт является неблагоприятным, так как выделенные микроорганизмы относятся к санитарно-показательным и могут участвовать как в эпидемическом процессе, так и вызывать патологические процессы у человека, однако наряду с золотистым стафилококком их обнаружение в воздухе помещений класса «В» не регламентируется.

Обсуждение. В проведенных исследованиях основное внимание уделено изучению санитарно-гигиенических условий труда медицинского персонала лечебного профиля, работающих в лечебно-профилактических организациях Самары. Анализ условий работы в двух крупных медицинских учреждениях, отличающихся по типу застройки, по параметрам микроклимата не выявил значительных различий, при этом во всех больницах выявлено снижение естественной вентиляции воздуха, а уровень естественной освещенности в 30% помещений определен как вредный. Примечательно, что по результатам СОУТ в 2017 г. итоговый класс условий труда врачей и медицинских сестер стал на подкласс ниже: 3.2 по сравнению с результатами СОУТ, проведенными до 2017 г.

В соответствии с нормами СанПиН 2.1.3.2630–10 помещения, в которых проведена оценка микробной загрязненности воздушной среды, относятся к классу чистоты «В» (кабинеты врачей, помещения дневного пребывания пациентов, кабинеты функциональной диагностики, шлюзы в боксах и полубоксах инфекционных отделений; процедурные кабинеты; палат- ные секции). Действующие санитарно-гигиенические документы не нормируют в этих помещениях санитарно-микробиологические показатели, в том числе по общему количеству микроорганизмов в 1 м3 воздуха, а также по отсутствию санитарно-показательных микроорганизмов и микроорганизмов возбудителей инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи. Если провести сравнение максимальных показателей ОМЧ в ординаторских и сестринских с нормами, обозначенными для помещений чистоты класса «Б», то полученные показатели превышали уровень микробиологической обсемененности более чем в 2 раза, а с помещениями чистоты класса «А» — в 6 раз. Учитывая полученные данные по выявлению в воздухе ординаторских и сестринских, в которых проведена оценка микробного загрязнения воздуха, таких микроорганизмов, как S. aureus и бактерий группы кишечной палочки, можно сделать предположение об их потенциальном негативном воздействии на здоровье медицинского персонала.

Таким образом, в результате комплексной оценки условий труда медицинского персонала в лечебнопрофилактических организациях Самары выявлен ряд взаимосвязанных неблагоприятных факторов, которые могут негативно влиять на состояние здоровья медицинского персонала при работе в помещениях класса чистоты «В»: снижение естественной вентиляции; значительная микробная нагрузка в воздухе; наличие санитарно-показательных микроорганизмов. Полученные данные указывают на необходимость пересмотра нормирования условно-патогенной микрофлоры воздушной среды в помещениях класса чистоты «В».

Выводы:

-

1. Итоговый класс условий труда: вредный 3-й степени для большинства исследованных рабочих мест медицинских работников хирургического профиля и 2-й степени для терапевтического профиля — определялся биологическими факторами.

-

2. Параметры световой среды на рабочих местах сотрудников хирургических отделений не соответствовали гигиеническим нормативам (класс условий труда 3.1). Микроклимат был допустимым во всех случаях, как в хирургических, так и в терапевтических отделениях. У средних медицинских работников терапевтических отделений выявлено воздействие химических факторов на уровне 3-го класса 1-й степени.

-

3. В ряде помещений исследованных медицинских организаций отсутствовала возможность естественной вентиляции воздуха. При этом возникает риск распространения и размножения патологической микробной флоры в воздухе рабочей зоны и развития внутрибольничных инфекций.

-

4. Воздух исследуемых помещений отделений хирургического и терапевтического профиля значительно отличается по структуре условно-патогенной микрофлоры. Наличие S.aureus и микроорганизмов, относящихся к группе кишечной палочки, является неблагоприятным фактором в связи с тем, что они могут быть возбудителями инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи, как у пациентов, так и у медицинского персонала. Поэтому целесообразно нормирование в помещениях класса «В» условно-патогенной микрофлоры воздушной среды.

Список литературы Анализ условий труда сотрудников медицинских организаций Самары

- Андреева И.Л., Гуров А. Н., Катунцева Н.А. К оценке показателей здоровья и условий труда медицинских работников. Менеджер здравоохранения 2013; (8): 51-5

- Башмаков О. А. Медико-социальные факторы трудовой деятельности медицинских работников противотуберкулёзных учреждений. Вестник Всероссийского общества специалистов по медико-социальной экспертизе, реабилитации и реабилитационной индустрии 2014; (1): 38-43

- Бектасова M.B. Профилактика профессионального заражения парентеральными вирусными гепатитами медицинского персонала лечебных учреждений Приморского края. Здоровье. Медицинская экология. Наука 2014; 58 (4): 122-5

- Нефедов О.В., Сетко Н.П., Булычева Е.В. Современные проблемы условий труда и состояния здоровья стоматологов (обзор литературы). Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований 2016; (1-4): 533-6

- Берхеева 3.M., Гарипова P. В. К вопросу организации про-фпатологической помощи работникам здравоохранения. Общественное здоровье и профилактика заболеваний 2009; (3): 29-32

- Березин И. И., Никифорова ГА. Новое в нормировании освещения рабочих мест в учреждениях, осуществляющих медицинскую деятельность. Охрана труда и техника безопасности в учреждениях здравоохранения 2017; (2): 23-31

- Суслин С. А., Бочкарева M.H., Тарасова Т.Н. Особенности заболеваемости с временной утратой трудоспособности населения Самарской области. Наука и инновации в медицине 2017; 1 (5): 52-6

- Петросян A.A., Елисеев Ю. Ю. Данилов А.Н. Гигиенические подходы к оценке условий труда и качества жизни медицинских работников сельской местности. Вестник медицинского института «РЕАВИЗ» 2018; (2): 136-40)

- Петренко H.O. Социально-психологические и медико-психологические аспекты гигиены труда стоматологов. Саратовский научно-медицинский журнал 2008; 4 (2): 40-3

- Бектасова M.B., Капцов В.А., Шепарев А.А. Социально-гигиеническое исследование заболеваемости, образа жизни, условий труда медицинского персонала лечебных учреждений на примере Приморского края. Путь науки 2014; (6): 109-11.