Анализ устойчивости конкурентных отношений в предпринимательстве

Автор: Даровских В.Д.

Журнал: Вестник Хабаровской государственной академии экономики и права @vestnik-ael

Рубрика: Проблемы экономики

Статья в выпуске: 1, 2010 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/14319193

IDR: 14319193

Текст статьи Анализ устойчивости конкурентных отношений в предпринимательстве

Предпринимательская деятельность любого вида и уровня содержит противоречия, определяемые конкурентным характером взаимоотношений исполнителей и их различной профессиональной подготовкой, интересами, потенциалами. Противоречие является отражением противоположности и различия сопоставляемых сторон, решающих задачу, которые порождают конкурентные или конфликтные взаимодействия между исполнителями бизнеса и вызывают в них или в окружающей среде позитивные или негативные последствия. Противоречия могут перерасти в предпринимательский конфликт из-за недовольства, которое возникает в результате недостаточного удовлетворения потребностей, а стороны при этом стремятся к достижению несовместимого положения. Противоречия непрерывны и переменны, а временные изменения параметров поведения объектов бизнеса, в том числе в противоречивых ситуациях есть динамические характеристики. Если системное состояние предполагает обязательное присутствие объектов, чёткое понимание их внутреннего состояния, организацию сопряжённого состояния, то развитие объектов следует формализовать как естественную декомпозицию единого на противоположности, взаимоотношения между ними и разрешение противоречия. Следуя логике и ходу событий, возникают новые или повторяющиеся противоположности, сопутствующие им противоречия и их разрешения. Итогом итеративного циклического развития становится новое, не обязательно прогрессивное качество. Система приходит после разрушения к более низкой форме существования или после развития к более высокой форме жизнедеятельности. В циклах присутствуют и кратковременные единства противоположностей, выражающие устойчивость системы. Устойчивость поведения преимущественно относительна. Анализ устойчивости систем предпринимательства не может быть сведён к корневым детерминированным методам, поскольку характер противоречий в них зависит от ситуационной специфики функционирования. Заметна тенденция перехода внутреннего, сопряжённого и системного состояний от максимально допустимой изменчивости к максимально возможной устойчивости.

При этом относительно максимальная устойчивость гарантирует функциональный и ситуационный порядки, а относительно максимально возможная изменчивость реализуется в хаосе, в кризисе. Появление качества более высокого порядка связано с формированием нового материального носителя устойчивости, что отражается в сознании как новая цель, идеал, понимание. Это подтверждает объективную противоречивость действий и мышления и ставит в относительные условия процессы познания человеком действительности. Человек умеет создавать противоположности, использовать их для организации противоречий и разрешать последние для поступательного развития общества. Устойчивость состояния и поведения при этом выбирается в диалектическом сопоставлении известного состояния с лучшим из возможных и генерации последующих действий от первого ко второму. Важно достигать объективных оценок в анализе и находить решения, способствующие устойчивости жизнедеятельности. Сопоставляемыми сторонами решения могут быть цели, результаты действий, свойства и т.п. Для задач управления наиболее важны противоречия между целями взаимодействия, среди которых отразим следующие: союзничество, партнёрство, конкурентность, конфликтность, нейтральность, устойчивость. Процесс сдерживания противоречий требует наличия эффективных средств и необходимости их использования с тем, чтобы помешать противостоящей стороне добиваться экономического выигрыша, применяя соответствующие и свойственные ей средства.

Каждой стороне, осуществляющей сдерживание, такой выигрыш неблагоприятен, для чего создаётся, как правило, такое положение, при котором сопернику невыгодно первым начинать операцию устранения. Кроме того, при противоборстве двух сторон объективно возрастают издержки их жизнедеятельности, в результате чего возникает вопрос о величине и необходимости этих издержек.

При разрешении противоречия учитываются следующие факторы:

-

1. Возможность получения каждой из сторон преимуществ будет рассматриваться сторонами с недоверием и даже опасением, как неблагоприятная для его интересов. Выгоды от конкурентной борьбы и соперничества, борьба за выход на рынки, инновационные стратегии являются вызовом противоположной стороне и могут побудить её вступить в мирное противоборство. Здесь возможны мирные партнёрские договоры, логистические контракты, соглашения, нейтралитет. Независимо от известных преимуществ любой выигрыш противоположной стороны рассматривается потенциальным соперником как неблагоприятный, и он будет

-

2. Условная вероятность того, что каждая из сторон реализует возможность выигрыша и личных приоритетов. Получение желаемого значения выигрыша может потребовать преодоления многих препятствий. За выигрыш любого вида нужно заплатить усилиями и ущербами, возможными в результате действий противоположной стороны. Поэтому даже вероятность получения выигрыша, неблагоприятного для соперника, помимо других обусловливающих её факторов, является функцией оценок потенциала противоположной стороны и её решения к подобным активным действиям. Компромисс в данном факторе неуместен.

-

3. Очевидные преимущества соперника в конкурентной борьбе. Они устанавливаются в соответствии со способом, применяемым соперником в конкурентных отношениях. 4). Безусловная вероятность того, что любая система действительно предпримет ответные меры и нанесёт ущерб сопернику, если он будет продолжать действия, направленные на получение выигрыша. Рассмотрим коли-

- чественный вариант описания ситуаций соперничества. Обозначим через G количественное значение выигрыша для системы А, а через Р – условную вероятность его получения. И это при условии, что система В не препятствует этому выигрышу. Тогда PG есть ожидаемый выигрыш для А при отсутствии противодействия со стороны В. Далее обозначим через D и Q тот же потенциал системы А, который направлен на достижение конкурентного выигрыша и безусловную вероятность его использования для противодействия выигрышу системы В. Следовательно, при успехе планов А наносит В ущерб QD. Обозначим через g, p и d, q

стараться его не допускать. Выгоды от конкурентной борьбы и соперничества, борьба за место на рынке, инновационные стратегии являются вызовом противоположной стороне и могут стать основанием для её вступления в конструктивное противоборство. Здесь возможны мирные партнёрские договоры, логистические контракты, соглашения, нейтралитет. Независимо от известных преимуществ, любой выигрыш противоположной стороны рассматривается потенциальным соперником как неблагоприятный, и он будет стараться его не допустить.

соответствующие величины параметров для системы В. Поскольку связанный с действиями риск влечёт за собой терпимые последствия, то можно обозначить через Р вероятность того, что А получит выигрыш G . Пусть p и q будут обозначать соответствующие величины для В.

Тогда соотношения типа « выигрыш – ущерб » или « выигрыш – сдерживание » выглядят так:

R_ (1 - Q ) Pg + Q Pg

QD ,

(1 - q)PG + qPF , qd , где R и r – ожидаемые выигрыш для

В и А соответственно и цены за его достижение. Если вероятности Q и q малы, то предыдущие соотношения сводятся к приблизительному равенству:

R = p g ; r = PG

QD qd

Состояния противодействия А и В могут быть устойчивыми и неустойчивыми. В первом варианте процесс сосуществования А и В продолжается, предпринимаются попытки исключить односторонний выигрыш даже переговорами.

Неустойчивость процесса сосуществования свидетельствует о том, что одна система не может использовать любые средства для сдерживания противодействия соперника или заставит его отказаться от достижения своих целей, не отвечающих интересам этой стороны.

Неустойчивость, как правило, преобразуется в антагонизм, когда одна из систем принимает решение любой ценой сопротивляться противоположной стороне. Исследованию подлежат различные случаи: 1) R «1,r << 1; 2) R << 1,r > 1; 3) R > 1, r > 1. Для их детального анализа покажем комплексную характеристику параметров (таблица 1). Выводы о важности исследуемых решений целей, объектов возникают даже при введении качественных значений параметров модели, выраженных в виде соотношений типа больше или меньше. Тогда в первом случае как система А, так и система В испытывают на себе сдерживающее воздействие друг друга. Однако в любое мгновенное время D и d постоянны, а Q и q могут за короткий промежуток времени измениться. Очевидно, что если R << 1 и r << 1 дают эффект сдерживания, то он должен быть получен для R << 1 и r «1.

Обратное не всегда верно, поскольку при уменьшении Q или q ожидаемые значения сдерживающего фактора D Q и d q могут изменить состояние устойчивости ситуации.

Таблица 1 – Характеристика параметров модели анализа для системы А(В)

|

Система А (В) |

|||||

|

G ( g ) |

Р ( p ) |

D ( d ) |

Q ( q ) |

G ( g ) |

P ( p ) |

|

Количественное значение выигрыша без противодействия со стороны В(А) |

Условная вероятность получения выигрыша G ( g ) |

Конкурентный потенциал, определяющий преимущество перед соперником |

Безусловная вероятность использования потенциала D для предотвращения выигрыша соперником |

Приемлемый выигрыш в конкурент ной ситуации |

Вероятность получения выигрыша G ( g ) |

|

GР ( g p ) |

D Q ( d q ) |

GP ( gp ) |

|||

|

Ожидаемый выигрыш для А (В) без противодействия со стороны В(А) |

Ожидаемый ущерб для противопо ложной стороны |

Ожидаемый приемлемый выигрыш для А (В) при противодействии со стороны В(А) |

|||

Чтобы придать сдерживанию убедительность, система А необходимо как можно сильнее уменьшить значение R , увеличивая для этого QD . Увеличивая D (и делая себя тем самым неуязвимой) система А уменьшает q , поскольку система В знает, что при наступлении противостояния она проиграет, а для неё это неприемлемо. Система В может уменьшить значение ожидаемого выигрыша или полностью от него отказаться с тем, чтобы косвенно предложить системе А отказаться от соперничества. Таким образом, система А способна успешно и полностью блокировать получение выигрыша системой В. Система В, действуя аналогично, будет пытаться делать то же самое. В результате возникает ситуация преобладания устойчивого положения при условии, что и R , и r меньше единицы.

Если две системы способны победить в конкурентной борьбе, то в данной ситуации сдерживание становится устойчивым. Здесь возникает новый вопрос о пределе выигрыша для участников, превышение которого заставит другую сторону предпочесть взаимное поражение. Противопоставляя возрастание риска антагонистических отношений получению неблагоприятного для него выигрыша соперником, каждая из сторон сигнализирует ему о возможных последствиях получения такого выигрыша.

В этом варианте положение может быть урегулировано либо переговорами и взаимным сотрудничеством сторон, либо оно становится предельно напряжённым, когда одна из сторон решает применить в действии средства сдерживания. Итак, ус- тойчивость требует, чтобы системы А и В отказались от преследования неблагоприятных для каждой их них целей и добивались урегулирования разногласий в ходе переговоров или уничтожили бы друг друга. Если системы имеют неуязвимые средства сдерживания, им нецелесообразно начинать активные действия по отношению к сопернику, которые, по расчётам, могут принести значительные издержки, за исключением тех случаев, когда такие действия лишат соперника сопоставимого по масштабам и значению ожидаемого им выигрыша.

Если R << 1, но r > 1, то система А может посчитать возможным игнорировать сдерживающее воздействие системы В, особенно при условии недостаточного её потенциала, когда цели системы А утратили бы для неё свою привлекательность. Такое положение неустойчиво, и система А может попытаться прибегнуть к диктату или блокировать попытки системы В получить ожидаемый ею выигрыш. Поскольку qd мало, система В немедленно прибегнет к угрозам и будет стремиться к внутренней неустойчивости, чтобы создать впечатление готовности противодействовать, увеличивая тем самым значение q в оценке системы А, так, что qd будет восприниматься последней внушительной величиной, если только система А доверится этому впечатлению.

В этом случае система А использует r , чтобы определить, оправдывает ли ожидаемый выигрыш её поведение, включая и риск, связанный с соперничеством, или ей следует уступить шантажу системы В.

Если поведение системы А блокировано, то В осуществляет сдерживание А.

Таблица 2 – Исходные параметры для упрощённого расчёта

|

Система А |

Система В |

||||||

|

G |

Р |

Q |

D |

g |

p |

q |

d |

|

0,2 |

0,2…1,0 |

0,2…1,0 |

1,0 |

0 ,2 |

0,2…1, 0 |

1,0…0, 2 |

0,6 6 |

Таблица 3 – Исходные и вычисленные параметры системного соперничества при упрощённом расчёте

|

r |

R |

P ( p ) |

Q ( q ) |

D |

d |

|

0,10 |

0,66 |

0,2 |

0,2 |

1,00 |

0,66 |

|

0,20 |

1,32 |

0,4 |

|||

|

0,30 |

1,98 |

0,6 |

|||

|

0,40 |

2,64 |

0,8 |

|||

|

0,05 |

0,33 |

0,2 |

0,4 |

||

|

0,10 |

0,66 |

0,4 |

|||

|

0,15 |

0,99 |

0,6 |

|||

|

0,20 |

1,32 |

0,8 |

|||

|

0,033 |

0,22 |

0,2 |

0,6 |

||

|

0,066 |

0,44 |

0,4 |

|||

|

0,099 |

0,66 |

0,6 |

|||

|

0,132 |

0,88 |

0,8 |

|||

|

0,025 |

0,165 |

0,2 |

0,8 |

||

|

0,050 |

0,330 |

0,4 |

|||

|

0,075 |

0,495 |

0,6 |

|||

|

0,100 |

0,660 |

0,8 |

|||

|

0,02 |

0,132 |

0,2 |

1,0 |

||

|

0,04 |

0,264 |

0,4 |

|||

|

0,06 |

0,396 |

0,6 |

|||

|

0,08 |

0,528 |

0,8 |

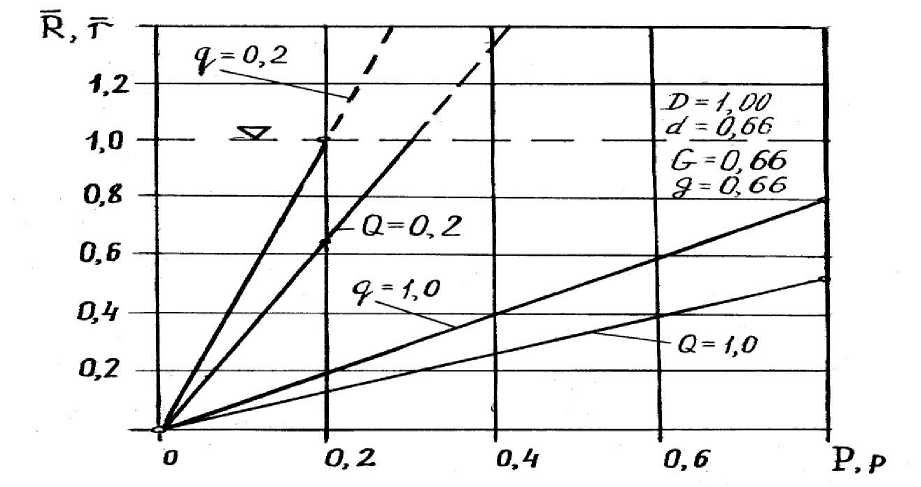

Рисунок 1 - Зависимость R , r [ P ( p ) , Q , q ] при d = 0,66 и D = 1,00 ; G = 0,66 и g = 0,66 ; ▼ – уровень относительного критерия при сравнении ситуаций « выигрыш – ущерб » или « выигрыш – сдерживание»

При R > 1 и r > 1 тенденция к образованию конфликта возникает, когда, по прогнозам одной из сторон, конкурент способен нанести ей незначительный ущерб, и она предпримет действия для достижения поставленной цели. В коммерческом соперничестве систем А и В увеличение ожидаемого выигрыша для любой из них влечёт за собой нарастание выигрыша для противоположной стороны, следовательно, сдерживание при этих условиях утрачивает до известной степени целесообразность. Ожидаемый выигрыш и ожидаемое сдерживание могут быть представлены как суммы величин ожидаемых выигрышей и ожидаемых эффектов сдерживания следующим образом: pg = Z P i g* ; QD = Z Q i D i • Теперьпо-добный анализ может быть применён для распределения величин ожидаемых выигрышей p g и ожидаемых эффектов сдерживания Q D в определении общего результата. Введя исходные (таблица 2) данные, выполним упрощённый расчёт параметров модели анализа для системы А(В). Его результаты сведены в таблицу 3 и реализованы графически на рисунке 1.

Устойчивость ситуации в противоборстве систем А и В состоится в случае, когда совпадут по углу наклона линии непрерывные и пунктирные.

Исходные параметры для полного расчёта параметров модели анализа для системы А(В) сведены в таблице 4. Допустим также полный относительный расчёт параметров модели анализа по таблице 5. В ситуации противоборства систем А и В имеются варианты. В первом из них можно рассмотреть устойчивость сдерживания (устранения) соперника. Это есть такое положение, при котором соперники обладают таким потенциалом, что его присутствия достаточно для противодействия другой стороне в достижении её целей. Сдерживание потенциального соперника означает наличие эффективных средств и решимость использовать их с тем, чтобы помешать сопернику достичь выигрыша, применяя соответствующие приёмы и средства.

Ясно, что для системы, осуществляющей сдерживание, такой выигрыш неблагоприятен, а для второй системы невыгодно начинать активизацию поведения со своей стратегией.

Таблица 4 – Исходные параметры для полного расчёта

|

Система А |

Система В |

||||||||||

|

G |

Р |

Q |

D |

G |

P |

g |

p |

q |

d |

g |

p |

|

0 ,2… 1 ,0 |

0,2 …1,0 |

0, 2… 1, 0 |

1, 0… 0, 2 |

0, 2… 1, 0 |

0, 2… 1, 0 |

1, 0… 0, 2 |

0,2 1,0 |

1,0 0,2 |

0, 2… 1, 0 |

1, 0… 0, 2 |

1 ,0… 0 ,2 |

Таблица 5 – Исходные параметры для полного относительного расчёта

|

Система А |

Система В |

||||||||||

|

G |

Р |

Q |

D |

G |

P |

g |

p |

q |

d |

g |

|

|

ма лое |

большое |

малое |

боль шое |

ма лое |

боль шое |

малое |

|||||

По второму варианту ведётся поиск ценой определённых усилий и готовно- критерия, который оценивал бы необходимость конкурентной борьбы соперников и соответственно наращивания для этого потенциала противоборства.

При рассмотрении вариантов возникают такие факторы:

-

1. Возможность получения каждой из систем выигрыша, который будет рассматриваться соперником с недоверием и опасением как неблагоприятный для их интересов. Выгоды от конкуренции и мирного сотрудничества, борьба за рынки, образование равноправных союзов являются вызовом противостоящей стороне и могут привести её к необходимости вступить в неантагонистическое соревнование. Системы могут договориться между собой о сотрудничестве в достижении общих целей и закрепить такую договоренность соглашением. С другой стороны, любой выигрыш одной из сторон не полезен сопернику и есть либо прямая, либо косвенная угроза всем его действиям. Во втором случае угроза сводится к реакции третьих партнёров. Выигрыш такого рода рассматривается потенциальным противником как неблагоприятный, и он, естественно, будет стараться его не допустить.

-

2. Условная вероятность того, что каждая из сторон реализует возможность выигрыша через свои действия. Получение желаемого значения выигрыша может потребовать преодоления многих препятствий. За выигрыш необходимо заплатить

-

3. Преобладающее преимущество, которым владеет каждая система, на случай предотвращения неблагоприятного для неё выигрыша соперника. Это преимущество оценивается в соответствии со способом применения действия в конкурентном противоборстве.

-

4. Безусловная вероятность того, что любая из сторон действительно нанесёт другой расчётный ущерб за счёт своего потенциала, если соперник будет продолжать действия, направленные на получения выигрыша. Эта вероятность известна как фактор агрессивности или способности к активным конкурентным действиям.

стью понести издержки, возможные в результате противодействий соперника. Вероятность получения выигрыша, неблагоприятного для соперника, помимо других обусловливающих её факторов, является функцией оценок потенциала соперника и его решимости оказать противодействие. Важен для анализа и случай возможного выигрыша, связанного со взаимными уступками, обычными в коммерческой практике, так что партнёры не имеют оснований для отрицательного отношения к такому выигрышу и противодействия ему. Заметим, что источником выигрыша иногда становится и третий участник соперничества, и такой выигрыш может подразумевать обязательства любого из первых двух систем осуществлять его поддержку.

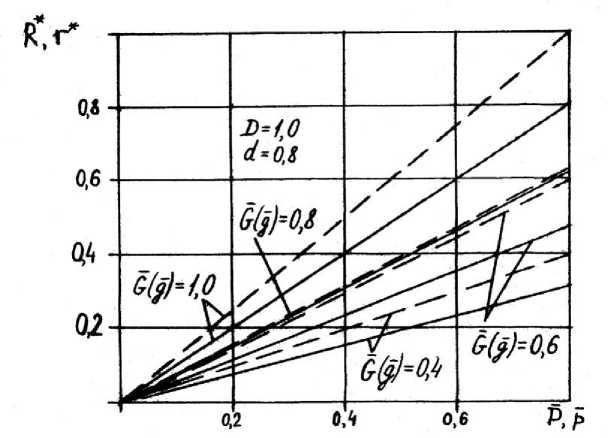

Уточнение результата введением второго условия Q →1 и q →1 , что означает максимально возможное использование потенциала системы для предотвращения всех потерь со стороны каждого соперника, приводит исходное соотношение к ви-

* pg * PG _ ду R = —^; r = -^-. Здесь соотносятся ожидаемые приемлемые выигрыши сторон при их участии в сопряжённом состоянии, то есть во взаимодействии и их конкурентные потенциалы.

В таблице 6 и на рисунке 2 сведены анализируемые параметры через совокупность исходных значений. В итоге складывается система оценок:

{ если Q ^1, то P растёт, a R падает;

если q ^ 0 , то P падает, a R растёт.

Если потенциал системы не используется в полной мере, что отмечено в первом приближении, то вероятность P получения выигрыша снижается, а цена его достижения падает.

Если работа по предотвращению потерь исполняется в полной мере, то достигаются гарантии выигрышей в конкуренции при минимуме затрат на их достижение. При этом производящая система имеет конкурентные преимущества в сравнении с системой управления или вспомогательной подсистемой.

Таблица 6 - Исходные данные для расчёта R * и r * и их номиналы

|

* r |

R * |

P ( Р ) |

G ( g ) |

D |

d |

|

0,10 |

0,66 |

0,2 |

0,4 |

1,00 |

0,8 |

|

0,20 |

1,32 |

0,4 |

|||

|

0,30 |

1,98 |

0,6 |

|||

|

0,40 |

2,64 |

0,8 |

|||

|

0,15 |

0,33 |

0,2 |

0,6 |

||

|

0,30 |

0,66 |

0,4 |

|||

|

0,45 |

0,99 |

0,6 |

|||

|

0,60 |

1,32 |

0,8 |

|||

|

0,20 |

0,22 |

0,2 |

0,8 |

||

|

0,40 |

0,44 |

0,4 |

|||

|

0,60 |

0,66 |

0,6 |

|||

|

0,80 |

0,88 |

0,8 |

|||

|

0,25 |

0,165 |

0,2 |

1,0 |

||

|

0,50 |

0,330 |

0,4 |

|||

|

0,75 |

0,495 |

0,6 |

|||

|

0,10 |

0,660 |

0,8 |

Рисунок 2 - Зависимость R * ( r * )[ P ( p ), G ( g ) ] при d = 0,8 и D

1,0